朱仙镇木版年画

- 格式:ppt

- 大小:15.71 MB

- 文档页数:44

及财门钝驴、回头鹿马,天行帖子。

”还详尽记述“时令画,纸画儿,行贩不绝”的盛况和售卖年画的街区。

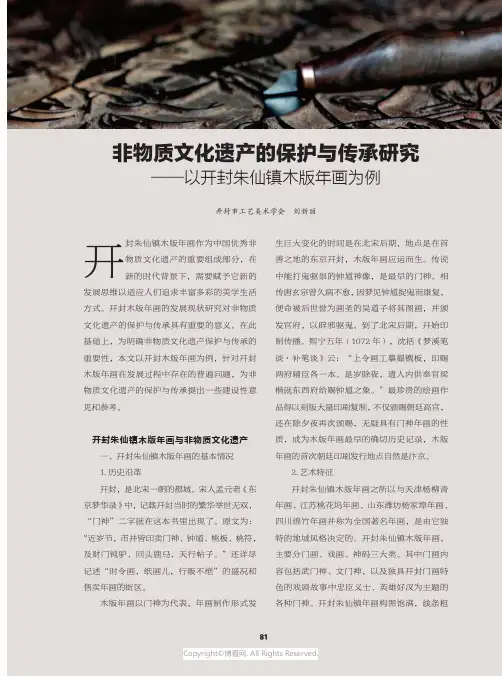

木版年画以门神为代表,年画制作形式发主要分门画、戏画、神码三大类。

其中门画内容包括武门神、文门神,以及独具开封门画特色的戏剧故事中忠臣义士、英雄好汉为主题的各种门神。

开封朱仙镇年画构图饱满,线条粗81犷简练,造型古朴夸张,色彩新鲜艳丽。

人物头大身子小,既有喜剧效果,又觉得匀称舒适。

有些地方的年画人物脸部多打红脸蛋来妆饰,而开封朱仙镇的年画不打红脸蛋,看起来很自然和谐。

在中国传统民间工艺中,人们多把老虎做成或画成黄老虎或红老虎,而朱仙镇的年画是黑老虎。

这种不拘泥于传统的创作手法,受到中外美术界的重视和赞誉。

鲁迅先生对朱仙镇木版年画曾经有过很高的评价:“朱仙镇木版年画,朴实、不染脂粉,人物没有媚态。

色彩浓重,很有乡土味,具有北方年画的独有特色。

”他还说:“朱仙镇木刻画,大都有故事情节。

”“有看头,有讲头,画中有戏,百看不腻。

”二、非物质文化遗产保护与传承的重要性1.增加文化多样性对于人类而言,文化多样性是一项基本特性,正是因为文化多样性的存在,世界才会丰富多样。

根据世界的丰富多样性,人们也可以通过提高自己的能力,形成正确的价值观,从而成为推动可持续发展的重要动力。

保护和传承非物质文化遗产,对于我国社会主义文化建设事业具有重要的示范作用,对全人类文化发展进程以及文化多样性的发展,也具有全球性的重要意义。

2.增强民族凝聚力中华民族拥有上下五千年的文化历史,中华文化是中华民族发展繁荣的精神支柱,是中华民族突破历史困境的力量源泉。

作为中华民族传统文化的重要组成部分,非物质文化遗产贯穿民族发展历史始终,有着绵延不绝的生命力和创造力。

非物质文化遗产也是民族精神的载体与象征,是增强民族凝聚力的核心因素。

因此,保护与传承非物质文化遗产意义重大,能够促进中华民族文化认同和社会稳定,增强社会凝聚力和民族团结。

3.传承优秀民族传统文化作为拥有独特文化传承的文明大国,我国非物质文化遗产源远流长,也是我们无价的精神财富。

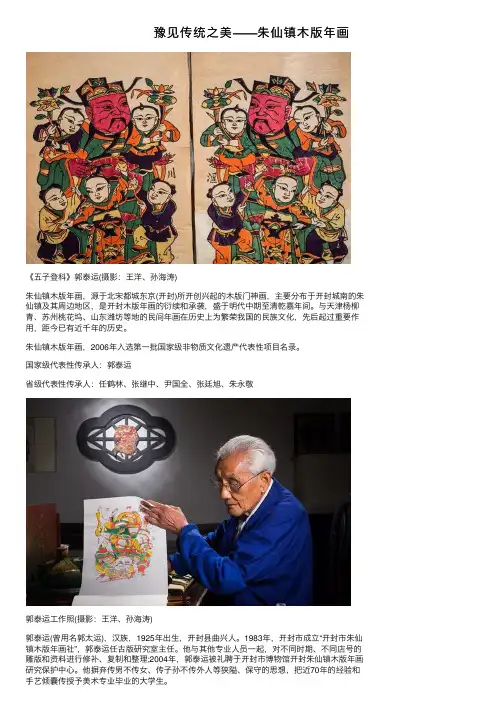

豫见传统之美——朱仙镇⽊版年画《五⼦登科》郭泰运(摄影:王洋、孙海涛)朱仙镇⽊版年画,源于北宋都城东京(开封)所开创兴起的⽊版门神画,主要分布于开封城南的朱仙镇及其周边地区,是开封⽊版年画的衍续和承袭,盛于明代中期⾄清乾嘉年间。

与天津杨柳青、苏州桃花坞、⼭东潍坊等地的民间年画在历史上为繁荣我国的民族⽂化,先后起过重要作⽤,距今已有近千年的历史。

朱仙镇⽊版年画,2006年⼊选第⼀批国家级⾮物质⽂化遗产代表性项⽬名录。

国家级代表性传承⼈:郭泰运省级代表性传承⼈:任鹤林、张继中、尹国全、张廷旭、朱永敬郭泰运⼯作照(摄影:王洋、孙海涛)郭泰运(曾⽤名郭太运),汉族,1925年出⽣,开封县曲兴⼈。

1983年,开封市成⽴“开封市朱仙镇⽊版年画社”,郭泰运任古版研究室主任。

他与其他专业⼈员⼀起,对不同时期、不同店号的雕版和资料进⾏修补、复制和整理;2004年,郭泰运被礼聘于开封市博物馆开封朱仙镇⽊版年画研究保护中⼼。

他摒弃传男不传⼥、传⼦孙不传外⼈等狭隘、保守的思想,把近70年的经验和⼿艺倾囊传授予美术专业毕业的⼤学⽣。

2007年,郭泰运被⽂化部命名为第⼀批国家级⾮物质⽂化遗产代表性传承⼈。

郭泰运教授徒弟如何选取雕版⽊材(摄影:王洋、孙海涛)《福禄寿》郭泰运(摄影:王洋、孙海涛)《马上鞭》郭泰运(摄影:王洋、孙海涛)⽼版《柴王推车》橙⾊版(反),开封博物馆收藏(摄影:王洋、孙海涛)⽼版《柴王推车》线版(正),开封博物馆收藏(摄影:王洋、孙海涛)任鹤林⼯作照(摄影:王洋、孙海涛)任鹤林,汉族,1949年出⽣。

30余年来,他倾⼼于开封(朱仙镇)传统年画的搜集、整理和研究⼯作,热⼼扶持、积极指导朱仙镇⽊版年画艺⼈提⾼年画制作⼯艺。

特别是近10年来,他创办了开封朱仙镇年画艺术馆、开封年画艺术研究会,组织开封年画⽼艺⼈⼀起耗时六年将国内外所藏近300幅史料全部复刻完毕。

所刻年画原汁原味,再现了开封⽊版年画的历史风貌和艺术魅⼒。

朱仙镇木版年画是以朱仙镇为城镇为主的木版年画,起源于清朝中期,由民间手工艺人用木块雕刻,印刷出来的年画作品。

这些年画以其独特的

风格、长远的历史和丰富的文化内涵,受到了广泛的认可和赞誉。

以下将

从三个方面来评价朱仙镇木版年画的特点和意义。

首先,朱仙镇木版年画在艺术表现上有着独特的风格。

一方面,朱仙

镇木版年画兼具文化和艺术元素,画面注重艺术构思和色彩搭配,以寓意

深远,情感表达鲜明的内容为主题,使得年画具有了诗情画意的美感;另

一方面,朱仙镇木版年画不同于西方传统的油画,它选用了更加本土化的

材料,如柿子木、梧桐木、枫木等,加之选用了浓烈的颜色,以及特殊的

印刷和雕刻技艺,使得作品十分独特,给人留下深刻的印象。

其次,朱仙镇木版年画具有着深刻的历史和文化意义。

朱仙镇是岳阳

市的一座历史文化名镇,是南方侗族文化中心地带。

朱仙镇木版年画的诞

生和发展,不仅延续了朱仙镇本地传统文化,而且也吸收了湘南文化和中

华文化的精髓。

它记录了中国传统节日,家庭生活和社会习俗等丰富多彩

的文化活动。

同时,朱仙镇木版年画更是一道文化遗产,具有弘扬中华文化,传承历史记忆,继承传统艺术的价值和意义。

综上所述,朱仙镇木版年画是中国民间艺术的一个代表,它为民间艺

术的发展和升华作出了重要的贡献,同时也通过艺术表现传达了深刻的文

化和历史意义。

因此,我们应该积极弘扬这一传统的民间艺术文化,使之

走进更广泛的人群,让更多的人认识并喜爱中国民间艺术的魅力。

中华优秀传统文化对于我们中华民族的意义是不言而喻的,为我国的持续发展和进步提供了重要的精神保障。

朱仙镇木版年画距今已有一千多年的历史,自唐代开始出现,在宋代迅速发展,直至明代发展至鼎盛阶段。

随着社会科技的进步,传统木版年画的形式已与时代脱轨,在传承与发展方面出现许多困难与阻力,将传统文化数字化保护已成为大势所趋,如何将数字媒体艺术与传统文化跨界融合,赋予传统文化新视角的解读和呈现,是值得当下设计师和学者深入研究的课题。

一、朱仙镇木版年画概述木版年画是在中国农耕时代背景下发展和流传下来的,作为一种民俗文化在中国传统艺术领域中具有鲜明的艺术表达风格,表现形式多样,具有极高的审美价值。

[1]木版年画其内容是根据古代谚语、神话故事、民间传说、戏曲创作而成,人们在过年之际张贴,使得年画本身就蕴含着一种庆贺新年的文化寓意,张贴年画的行为承载了辟邪消灾的重要内涵,是人们希望其新的一年能福佑家人、家宅祥和心理的外化体现。

朱仙镇是木版年画最早兴盛起来的地方,被誉为“中国木版年画的鼻祖”。

据历史记载,唐宋时期朱仙镇逐渐兴起,成为中原地区的贸易重镇,同时也成为四大雕版印刷中心之一,这为朱仙镇木版年画的形成提供了良好的物质保证和技术支持。

木版年画真正流行起来是在宋代,当时雕版印刷的快速发展,大大提高了年画的生产效率,经济的繁荣和浓厚的文化氛围也为木版年画提供了良好的创作条件,朱仙镇在此时期的年画作坊数量也不断增加,促进了木版年画的发展与普及。

明末清初,朱仙镇更是凭借其优越的地理位置和独特的人文背景,跻身于全国四大名镇之列,这也使得朱仙镇木版年画发展到了鼎盛阶段。

然而到清末时期,由于政局动荡和外来侵略,加之黄河多次决口,河道被大量淤塞,朱仙镇在地理位置上失去了优势,逐渐衰落,年画作坊和作品遭到破坏,数量急速下降,木版年画行业遭受打击,逐渐没落。

二、朱仙镇木版年画的文化价值木版年画承载了大众的美好诉求,凝结着人类智慧和民族情感,具有深厚的文化价值。

感受文化内涵。

同时,还要为非物质文化遗产传承人提供相应的补贴,实行津贴制度等,激发传承人的发展积极性,让传承人自发地传承与传播非物质文化遗产,推动乡村的振兴发展。

为了保证文化基因的有效传承,还要制订规范性、多层次的人才培养计划,积极利用群众组织、政府组织的优势与条件,加大非物质文化遗产传承人的培养力度,鼓励并引导传承人的发展。

对于具有传承意愿的人才,可以组织其参与教育培训,加强研习专修,并鼓励各领域人才参与其中,调动社会资源,大力开发并利用非物质文化遗产,增强文化的创新,从而达到发展的要求。

完善传承机制,是乡村振兴视域下推动乡村非物质文化遗产发展的必备举措。

首先,应当确定乡村非物质文化遗产传承人的数量,以非物质文化遗产项目为基础,结合实际情况及传承人数量,大力倡导当地青年群体拜师学艺,并适当地给予青年群体以物质奖励,创造良好的传承氛围,以此扩招非物质文化遗产传承人的规模,为非物质文化遗产项目的传承发展、推广创造有利条件。

在确定非物质文化遗产传承人数量时,应注重制定合理的标准,可放宽认定标准,通过加强教育辅导和资金扶持,培养新一代非物质文化遗产传承者。

在认定程序中,不仅要注重个人的推荐和申请,还要积极组织成立非物质文化遗产保护部门,以此提升民众对非物质文化遗产的关注度和参与度。

其次,通过完善法律法规体系,可以充分地为农民传承提供保护条件,并增强农民维护非物质文化遗产价值和产权的意识。

在制定法律法规中,应当全面明确损坏、践踏乡村非物质文化遗产的法律责任。

再次,应完善人员职责,创造合法的保障条件,保证人才有充足的动力弘扬传承非物质文化遗产。

同时,还应当结合实际情况与需求,调整非物质文化遗产的保护和开发政策,利用动态化的法律保护,保证非物质文化遗产得到弘扬与传承。

在实际工作中,相关部门应认识到当地非物质文化遗产传承人的现状,加大宣传力度,积极开发传统文化和技艺,及时做好申报工作,以此完善传承机制,保障传承人的切身利益。

人美版美术五上《朱仙镇木版年画》备课资料朱仙镇木版年画的艺术特点1朱仙镇年画构图饱满,线条粗扩简炼,造型古朴夸张,色彩新奇鲜艳。

人物头大身子小,既有喜剧成效又觉得匀称舒服。

有些地点的年画人物脸部多打红脸蛋来妆饰,而朱仙镇的年画不打红脸蛋,看起来专门自然和谐。

在中国传统民间工艺中,人们多把老虎做成或画成黄老虎或红老虎,而朱仙镇的年画是黑老虎。

这种不拘泥于传统的创作手法、受到了中外美术界的重视和赞誉。

[2]朱仙镇年画可分为两大类,一类是神祗画,如灶君神、天地神等,另一类是门神类,朱仙镇木版年画中最多的确实是门神,门神中以秦琼、尉迟敬德两位武将为主。

其要紧特点为:1、色彩鲜艳2、形象夸张:3、线条粗犷:4、构图饱满:5、严肃端庄。

二、朱仙镇年画的材料朱仙镇木版年画十分讲究用色,以矿物、植物作原料,自行手工磨制颜料,磨出的颜料色彩十分纯洁,以之印制的年画明快鲜艳,久不褪色,构图饱满匀称,线条简练粗犷,造型古朴夸张,艺术风格专门。

朱仙镇年画专门注意中华民族的观赏适应,多用青、黄、红三原色,用色总数可达9~10种。

民间常讲:"黄见紫,难看死。

"而开封朱仙镇年画黄紫两色的搭配,颜色厚重,对比强烈,不仅没有难看之嫌,反而色彩鲜艳,与民间过年的欢乐气氛和谐一致。

朱仙镇木版年画制作采纳木版与镂版相结合,水印套色,种类繁多,所用原料为炮制工序,用纸讲究,色彩鲜艳,庄重深厚,题材和内容大多取材于历史戏剧、演义小讲、神话故事和民间传奇。

年画乡土气息浓郁,民间乐趣强烈,具有专门的地点色彩和淳朴古老的民族风格,是民间工艺美术中的一支奇葩。

:门神的前身是桃符,又称“桃板”。

古人认为桃木是五木之精,能克百鬼,故从汉代起即有用桃木辟邪的风习,门神有传奇中能捉鬼的神荼、郁垒。

东汉应劭的《风俗通》中引《黄帝书》讲:上古的时候,有神荼、郁垒俩兄弟,他们住在度朔山上。

山上有一棵桃树,树阴如盖。

每天早上,他们便在这树下检阅百鬼。

![[指南]朱仙镇木版年画史略](https://uimg.taocdn.com/36464bfdd4bbfd0a79563c1ec5da50e2524dd1ee.webp)

[指南]朱仙镇木版年画史略朱仙镇木版年画史略朱仙镇木版年画史略(2005-02-25)--------------------------------------------------------------------------------随着时光的流逝,古老的朱仙镇木版年画的历史已渐行渐远,我们只能从一些年画的旧家当中寻根溯源,来寻出朱仙镇木版年画发展的轨迹。

一、人类早期的单调阳印和阴印图形人类早期的绘画和雕印艺术汉是一种简单的阴印和阳印的手形图案,然后以磨刻的方法把手形刻、磨成凸形或凹形,这些简单的艺术,与我们的日常生活时时相伴。

现在一些农民制作的陶罐、碗、盆,仍旧用一些印纹法,用绳子的花纹印在陶胎上然后烧制。

农村修房盖屋在水泥地面上用绳印出一些棱形的方块花纹图案,这些就是早期人类的艺术之遗风。

比仰韶文化早一千年左右的河姆渡文化中已经出现了刻有花纹图样的器具。

例如出土的河姆渡文化中的“鸟骨匕”及“黑陶盆上的诸纹图形”等。

既然已出现了刻的图形,此时也具备了“刀”的动作和意义。

又如商周时期的:“甲骨文”是刻在兽骨上,能在坚硬的骨质上刻出文字,这就说明已出现了金属刻具。

商周时期,民间已有除岁之驱邪纳福的习俗,晋人王嘉在《拾遗记》中记载“……尧在位七十年,有鸾雏岁岁来集,麒鳞游于薮泽,鸱枭逃于绝漠,有祗支之国献重明之鸟,一名重睛,双睛在目,状如鸡,鸣似凤,时解羽毛肉翮而飞,通逐博猛兽虎狼,使妖灾群鬼不能为害。

饴以琼膏,或一岁数来,或岁数不至。

周人或刻木或铸金为此鸟状置于门户之间,则魑魅丑类自然退伏。

”今人每岁元日或刻木铸金子,或图画鸡于牖上,盖重睛之遗像。

这种原始现象是否与今天年画中的《大吉大利》有着某种紧密的联系,在当时已出现了刻木制画了,但仍不具备有版的意义。

商周后期、战国、秦汉已出现了玺印、肖像印及“秦汉的瓦当”、“汉画像砖”、“汉画像石”等,标志着出现了“版”。

“版”的出现为中国木刻制印技术的成熟提供了必然的条件。

中国年画四大产地1.开封朱仙镇木版年画是中国木版年画的发源地朱仙镇木版年画中国木版年画兴盛于北宋都城汴京(今河南开封),随后传播或影响到全国其他地区。

历史的原因使开封朱仙镇木版年画被视为中国木版年画发展的“鼻祖”。

北宋年间的汴京是全国政治、经济、文化的中心,各地的商人大量涌向京城,庞大的市民阶层促进了世俗文艺的发展,活跃的世俗文艺又给年画的创作提供了丰厚的土壤。

在这一时期,雕版印刷技术的成熟,使供不应求的笔绘年画转向刻印年画,并且官办与民办作坊齐开,使开封木版年画的印刷及销售盛况空前,很快影响到全国。

开封木版年画的内容多反映中原传统民俗文化,艺术风格体现了京都官雅文化与市井文化并存的较精细的主流风格。

公元11世纪以后,中原大地经历了长期的民族纷争、战乱和自然灾害,到明朝初年,开封所处的中原地区被毁坏得满目疮痍,人民大量迁徙,城镇极度衰落,中原文化主流失去了北宋时期较为精致的官雅和市井文化风格,而形成一种粗犷甚至比较粗糙的带有乡土味的文化传统与风格。

这一时期的开封年画线条粗犷,形象夸张,头大身小,幽默稚拙,构图饱满,左右对称,色彩鲜艳厚重,乡土味浓,无脂粉气,无媚态,艳而不俗。

朱仙镇年画影响了整个北方木版年画的艺术风格,构图古朴、夸张、粗犷、威猛,色彩鲜明,以橙、绿、桃红三色为主,还有其简洁、鲜艳、明快的手法等,都极具北方乡土味道。

2.天津杨柳青年画誉满京畿杨柳青年画明代的杨柳青是南运河上的一个重镇,随着南运河的开通,其经济日渐繁荣。

到明代中后期,杨柳青初步产生了木版年画艺术,明末出现了最早的画铺,到了清代雍正、乾隆年间,才逐渐繁荣起来。

清代京津地区作为中国文化的中心,社会文化十分繁杂,皇家文化和贵族文化汇聚满汉文化精要,官绅文化聚合儒士官吏文化潮流,市井文化则集中了金、元、明、清四朝京城民间习俗。

杨柳青镇位于南北交通要道,经南运河与南方联系密切,因而其生活习俗既有北方的风格,又有南方的味道。

天津是京城对海外的主要口岸,具有外交和贸易双重功能。

朱仙镇木版年画的艺术Art黄河黄土黄种人2023.03(下)朱仙镇木版年画是中国传统文化的重要组成部分,也是中国极具特色的非物质文化遗产,具有深厚的历史文化底蕴和丰富的文化内涵。

它能够满足人们对美的追求,提高人们的文化素养和审美能力。

朱仙镇木版年画在新的时代获得了新的应用渠道,如装饰家居,作为礼品赠送亲友,作为商业宣传媒介等,在现代社会中焕发出新的文化价值和生命力。

朱仙镇木版年画介绍朱仙镇木版年画是中原地区的一种民间年画,历史悠久,最早能追溯到唐代,在宋朝时期开始兴盛。

这些木版年画以色彩鲜艳、画面生动、充满寓意的形式,表达出人们对一年丰收、家庭幸福以及社会安宁的期盼和祝愿,具有浓厚的年节气息和文化底蕴。

明朝至清朝初年,朱仙镇的木版年画逐渐传开,成为春节贺年、祈求丰年丰收和祝福家庭幸福的礼物和装饰品。

它以艳丽的色彩和生动的画面,深受民众的喜爱和赞赏。

到了清朝时期,由于战乱不断使朱仙镇木版年画的发展受到严重阻碍,逐步走向了衰落。

木版年画的发展历程有着雕版印刷技术不断革新的身影,正是因为该技术逐步成熟,细致入微、栩栩如生的绘画作品能够从纸张上转移到木版上。

宋朝时期木版年画在民间十分流行,而河南开封作为宋朝都城,也是朱仙镇所在地,所产生的木版年画更加出彩。

20世纪30年代后,由于时代变迁和其他文化影响的渗透,朱仙镇的木版年画曾一度被冷落,甚至濒临灭亡。

新中国成立后,朱仙镇木版年画重新焕发生机,并随着人们保护和重视传统文化意识的日益增强,朱仙镇的木版年画获得了更好发展。

现在朱仙镇木版年画已经成为文化宝藏。

随着旅游业发展,众多游客和文化爱好者都来到朱仙镇参观、体验和购买木版年画。

朱仙镇木版年画的文化寓意分析寄托吉祥祈福寓意朱仙镇木版年画是一种具有独特装饰风格和寓意深刻的艺术形式,其文化内涵在历史长河积淀中愈加深厚,其中寄托吉祥祈福寓意是重要内容。

朱仙镇木版年画在宋朝时期走向兴盛后,在民间的影响力与日俱增,极大满足了当时人们的精神和审美诉求,这使得吉祥祈福寓意得到延展,更为深入人心。

朱仙镇木版年画考察报告年画是中国古代一种寓意桔祥的形象。

在漫长的岁月里,随着年节风俗的演变而衍生形成的一种中国民间特殊的象征性装饰艺术,它的起源可以追溯到人类远古时期的自然崇拜观念和神灵信仰观念。

以下是我分享给大家的,一起来看看吧!篇1:全组人员一致对非物质文化遗产——朱仙镇木板年画较感兴趣,也曾听闻申遗成功后的朱仙镇木板年画传承和保护力度欠缺,特对朱仙镇木板年画进展调研了解。

调研地点:河南省开封市朱仙镇调研对象:天成老店、曹家老店、振兴德、调研方法:采访、陈述、双方发言、共享看法调研对象的根本情况:受众名为尹金堂,开封市朱仙镇木板年画著名老字号“天成老店〞的第六代传承人,作品?朱仙镇木板年画故事?集荣获第四届中国民间博览会金奖,被河南省民间文艺家协会命名为“河南民间工艺美术家〞,被河南省民协命名为“河南省民间工艺美术大师〞,被河南省人事厅命名为“高级民间艺术师〞等荣誉称号。

调查目的及要所要解决的问题:1.了解木版年画的历史及现状,推进自己对朱仙镇木版年画的认知和了解;2.寻找团队所要帮扶的对象,观察对象所处的环境,发现问题;3.解决帮扶对象的经济问题,以提高销量,扩大群众对模板年画的认知,降低本钱,形成系统等方面为主的为对象获取最大化利益。

市场背景资料:木版年画现已成功申遗,群众和社会也更加有责任去保护。

通过其知名度的提高,有相关了解的群众愿意消费,但仍存在群众认知度不够,销售市场混乱,社会推广度不高的情况。

因此销售方即我们的对象存在着不同方面的问题调研数据及数据分析:了解到制作和出售木版年画的店家并不是很多,其日销量在2~1000幅,木版年画的价格在区间5~50元,200~800元。

顾客那么以爱好者和游客为主。

针对这一数据,其销量和价格出现了明显的落差。

出现这一情况的主要原因就是推广缺乏以及没有系统的标准。

只有到现场的游客才会了解并主动购置,所以排除节假日等出游时间段外其销量微乎其微。

另外,游客并不能真正对木版年画有较深的认知,所以针对局部以价格为主观观念的游客,店方那么设置了较大落差的价格区间。

包装世界Packaging World 艺术与设计朱仙镇木版年画的发展探究蒋俊杰谢君沂西安工业大学陕西西安710032摘要:朱仙镇木板年画作为中国传统文化具有极高的艺术价值。

可在当下社会中,其与人们的生活产生脱节,不符合大众审美。

本文对朱仙镇木版年画的创新可行性进行分析,指出其在发展中存在的问题并提出解决方案,望对朱仙镇木版年画的发展传承有一定的借鉴作用。

关键词:朱仙镇木板年画;创新可行性;传承一、朱仙镇木板年画概论(一)朱仙镇木版年画的特点朱仙镇历史悠久,它既是名人故里又是战场遗迹。

对于朱仙镇木版年画,其历史题材的来源便极为丰富,题材性的多元是其自身的优势所在。

朱仙镇木版年画存在于历史的交替中,它不仅体现了开封的艺术特色与文化信息,而且也反映了不同时期民间的生活以及习俗。

从艺术方面看,朱仙镇木版年画的笔法刚健,画面简练,气势磅礴,富有豪气。

作为传统艺术,也透露出其自身的古朴性。

人物的描绘多为正面,少数的是稍侧面。

色调以红,黄,绿,黑,紫为主色调,视觉冲击力强。

(二)朱仙镇木版年画发展现状朱仙镇木版年画作为中国传统文化,在当代的发展中,由于社会环境的改变对其发展传承产生了一系列的阻碍,具体原因如下。

1、朱仙镇木版年画的存在方式以纸质版以及木板刻物为主,保存性本身偏差,再加上朱仙镇木版年画的传承方式多以“口传心授”为主,以及历史的变迁再加上知名度的低微使得朱仙镇木版年画的资料保护手段不周,这些因素让如今的朱仙镇木版年画已经产生了“断层”的危机。

2、现代的新兴事物具有的特点是快捷性,易成性,是一种日新月异,追求效率的节奏。

3、对于朱仙镇木版年画来说应该与时俱进,在新时代下进行更新,纵观发展,朱仙镇木版年画的创作形式的确过于单一。

4、朱仙镇木板年画的题材虽然多元,但缺少创新,与新兴事物鲜有联系,在传统民间工艺现代转型的市场中也没有优势。

可见,朱仙镇木版年画在现代社会的发展中严重受阻。

下文将先分析朱仙镇木板年画在当下发展的可行性。