脂肪在体内的消化吸收和转运

- 格式:ppt

- 大小:2.13 MB

- 文档页数:21

如对您有帮助,可购买打赏,谢谢脂类的消化吸收过程是怎样?导语:脂类包括很多,例如油脂和类脂。

脂类的范围是很广的,主要是人机体内的有机小分子物质,是类脂、油、脂肪的一种总称。

脂类的生理功能是供给脂类包括很多,例如油脂和类脂。

脂类的范围是很广的,主要是人机体内的有机小分子物质,是类脂、油、脂肪的一种总称。

脂类的生理功能是供给和储存能量、供给必需脂肪酸、构成生物膜、维持人的体温等等。

脂类对人很重要,接下来我们就具体来看看脂类的消化吸收过程是怎样的。

脂类包括中性脂肪(甘油三酯)、胆固醇与磷脂,一般油腻食物主要是指前二者,特别是甘油三酯含量高。

脂类是人体不可缺少的营养素之一,它不但供给身体能量,还是构成细胞、组织不可或缺的原料,也能提供脂溶性维生素。

但是要在体内发挥这些重要作用,首先要被肠道消化、吸收。

脂类的消化、吸收主要在小肠中进行。

参与消化、吸收的有胰腺与小肠的脂肪酶类、胆汁中的胆酸盐,而胰腺与胆汁分泌碳酸氢盐形成的碱性环境,也是不可缺少的环境条件。

以中性脂肪为例,它首先要被胆汁中的胆酸盐、卵磷脂等乳化成极细的微滴,脂肪的表面积因而扩大许多倍,就能和消化酶等充分接触。

在胆酸盐等催化下,脂肪酶活力大增,将甘油三酯分解为甘油与脂肪酸,后者再一次与胆酸盐、胆固醇结合成水溶性的微胶粒,才能被吸收进入小肠上皮细胞内,消化、吸收全过程才算完成。

一会儿分,一会儿合,您看消化脂肪这台戏复杂不复杂。

来自胆囊的胆盐在脂肪消化中起重要作用,它首先是净化脂肪,并减少它的表面张力,然后使脂肪乳化成非常细小的乳化微粒。

胰液含有脂肪酶,脂肪在脂肪酶的作用下进行分解。

分解的产物是甘油二酸预防疾病常识分享,对您有帮助可购买打赏。

脂肪糖类蛋白质的消化过程脂肪、糖类和蛋白质是人体中重要的营养物质,它们在食物中存在,并通过消化过程被人体吸收利用。

本文将分别介绍脂肪、糖类和蛋白质在消化过程中的作用和机制。

脂肪是人体必需的营养物质之一,它们是能量的重要来源,同时也是维持细胞结构和功能的重要组成部分。

脂肪的消化过程主要发生在胃和小肠中。

首先,在胃中,脂肪与胃酸混合,形成乳状物。

然后,乳状物进入小肠,通过胆汁和胰液的作用,脂肪分解为脂肪酸和甘油。

胆汁中的胆盐与脂肪酸和甘油结合,形成胆盐酯,使其能够在水溶液中悬浮。

最后,胆盐酯被小肠上皮细胞吸收,并重新合成为脂肪,经过淋巴进入血液循环,被运输到全身细胞中。

糖类是人体能量的重要来源,主要通过碳水化合物的摄入获得。

糖类的消化过程主要发生在口腔、胃和小肠中。

首先,在口腔中,唾液中的酶开始将淀粉分解为糖类。

然后,糖类进入胃,胃酸的作用会抑制口腔中的酶的活性。

接着,糖类进入小肠,胰液中的酶继续将淀粉分解为糖类,并将其转化为葡萄糖,葡萄糖是人体主要利用的糖类。

最后,葡萄糖通过小肠上皮细胞吸收,并进入血液循环,被运输到全身细胞中,供给能量。

蛋白质是人体组织和酶的重要组成部分,同时也是供给人体能量的来源。

蛋白质的消化过程主要发生在胃和小肠中。

首先,在胃中,胃酸的作用会使蛋白质开始被分解为较小的多肽链。

然后,蛋白质进入小肠,胰液中的酶继续将蛋白质分解为更小的多肽链和氨基酸。

最后,小肠上皮细胞针对不同的氨基酸进行吸收,并将其转运到肝脏和全身细胞中,供给细胞合成新的蛋白质或作为能量来源。

脂肪、糖类和蛋白质在消化过程中分别经历了胃和小肠中的一系列酶的作用,最终被小肠上皮细胞吸收并运输到全身细胞中。

这一过程为人体提供了能量和必需的营养物质,维持了身体的正常运转。

了解脂肪、糖类和蛋白质的消化过程,对于保持健康的饮食习惯和营养摄入的平衡具有重要意义。

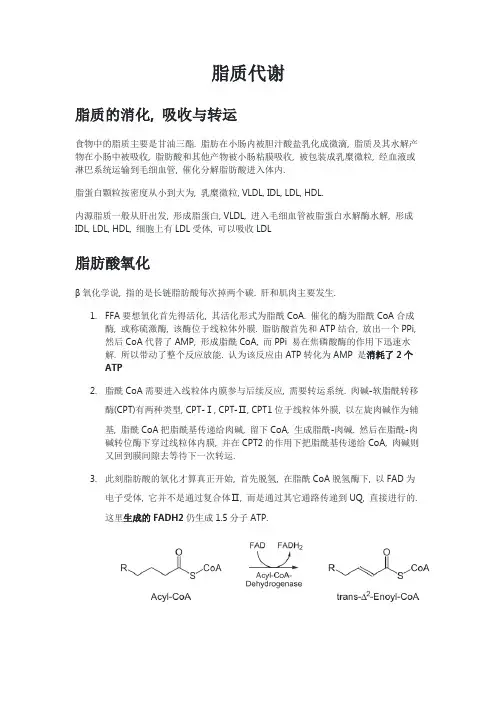

脂质代谢脂质的消化, 吸收与转运食物中的脂质主要是甘油三酯. 脂肪在小肠内被胆汁酸盐乳化成微滴, 脂质及其水解产物在小肠中被吸收, 脂肪酸和其他产物被小肠粘膜吸收, 被包装成乳糜微粒, 经血液或淋巴系统运输到毛细血管, 催化分解脂肪酸进入体内.脂蛋白颗粒按密度从小到大为, 乳糜微粒, VLDL, IDL, LDL, HDL.内源脂质一般从肝出发, 形成脂蛋白, VLDL, 进入毛细血管被脂蛋白水解酶水解, 形成IDL, LDL, HDL, 细胞上有LDL受体, 可以吸收LDL脂肪酸氧化β氧化学说, 指的是长链脂肪酸每次掉两个碳. 肝和肌肉主要发生.1.FFA要想氧化首先得活化, 其活化形式为脂酰CoA. 催化的酶为脂酰CoA合成酶, 或称硫激酶, 该酶位于线粒体外膜. 脂肪酸首先和ATP结合, 放出一个PPi, 然后CoA代替了AMP, 形成脂酰CoA, 而PPi 易在焦磷酸酶的作用下迅速水解. 所以带动了整个反应放能. 认为该反应由ATP转化为AMP 是消耗了2个ATP2.脂酰CoA需要进入线粒体内膜参与后续反应, 需要转运系统. 肉碱-软脂酰转移酶(CPT)有两种类型, CPT-Ⅰ, CPT-Ⅱ, CPT1位于线粒体外膜, 以左旋肉碱作为辅基, 脂酰CoA把脂酰基传递给肉碱, 留下CoA, 生成脂酰-肉碱. 然后在脂酰-肉碱转位酶下穿过线粒体内膜, 并在CPT2的作用下把脂酰基传递给CoA, 肉碱则又回到膜间隙去等待下一次转运.3.此刻脂肪酸的氧化才算真正开始, 首先脱氢, 在脂酰CoA脱氢酶下, 以FAD为电子受体, 它并不是通过复合体Ⅱ, 而是通过其它通路传递到UQ, 直接进行的.这里生成的FADH2仍生成1.5分子ATP.4.加水, 上一步的脱氢造成了一个双键, 这一步加水, 得到一个羟基.由水合酶催化。

5.再脱氢, 羟基变羰基, 生成一个NADH/H+.6.硫解, 用CoA取代掉底物身上长得像乙酰CoA的一部分, 造就一个新的脂酰CoA与乙酰CoA. 所以总的来说, 前几步的目的就是为了重现脂肪酸.因此, 一轮β氧化产生了一个FADH2, 1个NADH, 1个乙酰CoA.以软脂酸为例计算完全氧化的ATP, 软脂酸是16C, 共需7次β氧化. 生成7FADH2,7NADH, 7乙酰CoA. 但又剩下一个乙酰CoA, 之前活化时还失去俩ATP. 所以有8个乙酰CoA进入接下来的柠檬酸循环, 分别被异柠檬酸脱氢酶, α酮戊二酸脱氢酶, 琥珀酰CoA合成酶, 琥珀酸脱氢酶, 苹果酸脱氢酶催化, 获得8*(3NADH+FADH2+GTP). 总的来说是15FADH2, 31NADH, +6ATP, 共22.5+77.5+6=106ATP。

脂类的消化、吸收和转运第一节脂类的消化、吸收和转运一、脂类的消化和吸收1、脂类的消化(主要在十二指肠中)食物中的脂类主要是甘油三酯 80-90%还有少量的磷脂 6-10%胆固醇 2-3%胃的食物糜(酸性)进入十二指肠,刺激肠促胰液肽的分泌,引起胰脏分泌HCO-3 至小肠(碱性)。

脂肪间接刺激胆汁及胰液的分泌。

胆汁酸盐使脂类乳化,分散成小微团,在胰腺分泌的脂类水解酶作用下水解。

胰腺分泌的脂类水解酶:① 三脂酰甘油脂肪酶(水解三酰甘油的C1、C3酯键,生成2-单酰甘油和两个游离的脂肪酸。

胰脏分泌的脂肪酶原要在小肠中激活)②磷脂酶A2(水解磷脂,产生溶血磷酸和脂肪酸)③胆固醇脂酶(水解胆固醇脂,产生胆固醇和脂肪酸)④辅脂酶(Colipase)(它和胆汁共同激活胰脏分泌的脂肪酶原)2、脂类的吸收脂类的消化产物,甘油单脂、脂肪酸、胆固醇、溶血磷脂可与胆汁酸乳化成更小的混合微团(20nm),这种微团极性增大,易于穿过肠粘膜细胞表面的水屏障,被肠粘膜的拄状表面细胞吸收。

被吸收的脂类,在柱状细胞中重新合成甘油三酯,结合上蛋白质、磷酯、胆固醇,形成乳糜微粒(CM),经胞吐排至细胞外,再经淋巴系统进入血液。

小分子脂肪酸水溶性较高,可不经过淋巴系统,直接进入门静脉血液中。

二、脂类转运和脂蛋白的作用甘油三脂和胆固醇脂在体内由脂蛋白转运。

脂蛋白:是由疏水脂类为核心、围绕着极性脂类及载脂蛋白组成的复合体,是脂类物质的转运形式。

载脂蛋白:(已发现18种,主要的有7种)在肝脏及小肠中合成,分泌至胞外,可使疏水脂类增溶,并且具有信号识别、调控及转移功能,能将脂类运至特定的靶细胞中。

脂蛋白的分类及功能:P151表15-1各种脂蛋白的组成、理化性质、生理功能三、贮脂的动用皮下脂肪在脂肪酶作用下分解,产生脂肪酸,经血浆白蛋白运输至各组织细胞中。

血浆白蛋白占血浆蛋白总量的50%,是脂肪酸运输蛋白,血浆白蛋白既可运输脂肪酸,又可解除脂肪酸对红细胞膜的破坏。

第九单元脂类代谢一、脂类的消化、吸收和转运(一)脂类的消化(主要在十二指肠中)胃的食物糜(酸性)进入十二指肠,刺激肠促胰液肽的分泌,引起胰脏分泌HCO-3 至小肠(碱性)。

脂肪间接刺激胆汁及胰液的分泌。

胆汁酸盐使脂类乳化,分散成小微团,在胰腺分泌的脂类水解酶作用下水解。

(二)脂类的吸收脂类的消化产物,甘油单脂、脂肪酸、胆固醇、溶血磷脂可与胆汁酸乳化成更小的混合微团(20nm),这种微团极性增大,易于穿过肠粘膜细胞表面的水屏障,被肠粘膜的拄状表面细胞吸收。

被吸收的脂类,在柱状细胞中重新合成甘油三酯,结合上蛋白质、磷酯、胆固醇,形成乳糜微粒(CM),经胞吐排至细胞外,再经淋巴系统进入血液。

小分子脂肪酸水溶性较高,可不经过淋巴系统,直接进入门静脉血液中。

(三)脂类转运和脂蛋白的作用甘油三脂和胆固醇脂在体内由脂蛋白转运。

脂蛋白是由疏水脂类为核心、围绕着极性脂类及载脂蛋白组成的复合体,是脂类物质的转运形式。

载脂蛋白(已发现18种,主要的有7种):在肝脏及小肠中合成分泌至胞外,可使疏水脂类增溶,并且具有信号识别、调控及转移功能,能将脂类运至特定的靶细胞中。

(四)贮脂的动用皮下脂肪在脂肪酶作用下分解,产生脂肪酸,经血浆白蛋白运输至各组织细胞中。

血浆白蛋白占血浆蛋白总量的50%,是脂肪酸运输蛋白,血浆白蛋白既可运输脂肪酸,又可解除脂肪酸对红细胞膜的破坏。

贮脂的降解受激素调节。

促进:肾上腺素、胰高血糖素、肾上腺皮质激素;抑制:胰岛素;植物种子发芽时,脂肪酶活性升高,能利用脂肪的微生物也能产生脂肪酶。

二、甘油三酯的分解代谢(一)甘油三酯的水解甘油三酯的水解由脂肪酶催化。

组织中有三种脂肪酶,逐步将甘油三酯水解成甘油二酯、甘油单酯、甘油和脂肪酸。

这三种酶是:脂肪酶(激素敏感性甘油三酯脂肪酶,是限速酶);甘油二酯脂肪酶;甘油单酯脂肪酶。

肾上腺素、胰高血糖素、肾上腺皮质激素都可以激活腺苷酸环化酶,使cAMP浓度升高,促使依赖cAMP的蛋白激酶活化,后者使无活性的脂肪酶磷酸化,转变成有活性的脂肪酶,加速脂解作用。

简述人体脂肪分解的过程

人体脂肪是人体内的一种能量储备物质,它主要以三酸甘油酯的形式存在于脂肪细胞中。

当人体需要能量时,脂肪开始被分解,以供应给身体各个组织和器官所需的能量。

脂肪分解的过程主要发生在脂肪细胞内。

当身体需要能量时,神经系统会向脂肪细胞发送信号,促使脂肪细胞内的三酸甘油酯分子被分解成甘油和脂肪酸。

脂肪细胞内的脂肪酸酶被激活,开始将三酸甘油酯分子中的脂肪酸骨架切割下来。

这些脂肪酸骨架进入血液循环中,与血液中的蛋白质结合,形成脂蛋白复合物。

接下来,脂蛋白复合物将脂肪酸运送到身体各个组织和器官。

在需要能量的组织中,脂肪酸进入细胞内,进一步被分解成较小的分子,通过线粒体内的氧化磷酸化过程产生能量。

脂肪细胞内的甘油也被分解。

甘油进入肝脏,经过一系列代谢反应转化为葡萄糖,以供给大脑和其他需要葡萄糖作为能源的器官。

脂肪分解的速度受到多种因素的影响,包括饮食、运动、荷尔蒙水平和遗传等。

在能量摄入不足或运动量增加的情况下,人体会通过加速脂肪分解来补充能量需求。

相反,在能量摄入过剩的情况下,多余的脂肪会被重新储存起来,导致体重增加。

人体脂肪的分解是一个复杂的过程,它通过将三酸甘油酯分解成甘油和脂肪酸,并进一步氧化产生能量。

这个过程受到多种因素的调控,它不仅是能量供应的来源,也与体重调节和代谢健康密切相关。

人体的脂类物质——吸化、吸收与转运脂类分为脂肪(甘油三酯)和类脂(磷脂、固醇类),磷脂为可分为磷酸甘油脂和神经鞘脂两类,固醇类又分为胆固醇和植物固醇两类。

一、口腔唾液脂肪本酶,对脂类物质消化有限,当然婴儿还是起到一定的消化作用。

二、胃没有消化酶,基本没有消化作用。

三、小肠胆汁、胰脂肪酶。

为脂类物质的主要消化吸收场所。

四、吸收1.甘油、短中链脂肪酸直接吸收入血。

2.甘油单酯、长链脂肪酸进入小肠细胞重新合成甘油三酯,与磷脂、胆固醇、蛋白质形成乳糜微粒,经淋巴系统进入血液。

五、脂类的转运1.乳糜微粒(CM)运输从小肠吸收的外源性甘油三酯、磷脂、胆固醇到肝脏。

2.极低密度脂蛋白(VLDL)运输肝脏、小肠合成的内源性甘油、胆固醇等进入血浆。

3.低密度脂蛋白(LDL)运输肝内合成的胆固醇进入血浆。

4.高密度脂蛋白(HDL)将胆固醇从肝外组织转运到肝内代谢,为“胆固醇的逆转运”。

HDL将肝外组织的胆固醇运到肝内代谢排出体外,从而减少了血中的胆固醇的含量和沉积作用,进而减少动脉粥样硬化的风险,俗称“好胆固醇”。

六、怎么摄入脂类更健康1.在适宜总能量摄入基础上控制脂肪摄入,脂类占总能量摄入量的20%~30%,其中饱和脂肪酸不超过10%,胆固醇<300mg/d。

2.各种脂肪酸的摄入比例为饱和脂肪酸:单不饱和脂肪酸:多不饱和脂肪酸=1:1:1,老年群众可适当增加单不饱和脂肪酸比例,相应降低饱和脂肪酸比例。

3.多不饱和脂肪酸摄入也不是越多越好,多不饱和脂肪酸摄入过多使体内有害的氧化物、过氧化物等增加。

4.注意隐性脂肪的摄入动物内脏、坚果、油炸食品、油酥食品、氢化油等。

动物内脏富含胆固醇,少吃为佳;油炸食品能量翻倍,有害物质如致癌物增加。

反式脂肪酸是健康的杀手,大部分隐藏在氢化植物油加工的食品中,因此应少食用加工过的食品,最好自己家庭烹饪,当然以清蒸或炖为佳。

肠道脂质代谢肠道脂质代谢是人体中一个重要的生理过程,它涉及到脂肪的消化、吸收、转运和合成等多个环节。

在肠道中,脂质代谢主要由胆汁酸、胆固醇、脂肪酸和甘油三酯等组成。

这些物质在肠道中经历一系列复杂的转化和运输过程,最终被吸收进入血液循环,供给身体各个器官和组织使用。

肠道脂质代谢的第一步是脂肪的消化。

当我们摄入含有脂肪的食物时,胃和胰腺会分泌胃液和胰液,其中含有消化酶如胰脂酶和胆固醇酯酶等。

这些酶能够将脂肪分解成脂肪酸和甘油,使其变得更容易被吸收。

接下来,消化后的脂肪进入小肠。

在此过程中,胆汁酸发挥了重要的作用。

胆汁酸是由肝脏合成并储存在胆囊中的一种化合物,它具有乳化脂肪的作用。

乳化是指将大的脂肪滴分散成小的脂肪颗粒,增加其表面积,使消化酶更容易作用。

胆汁酸通过与脂肪结合,形成胆汁酸-脂肪酸盐复合物,促进脂肪的乳化。

乳化后的脂肪酸和甘油会与肠绒毛上的微绒毛膜蛋白结合,形成脂肪酸-微绒毛膜蛋白复合物。

这种复合物可以通过肠道上皮细胞的摄取作用进入细胞内。

在细胞内,脂肪酸和甘油再次被重新酯化为三酰甘油,然后结合胆固醇、磷脂和蛋白质等,形成胆固醇酯和脂蛋白颗粒。

在肠道细胞内,胆固醇酯和脂蛋白颗粒通过胆固醇转运蛋白和脂蛋白转运蛋白等载体,转运到细胞膜的一侧。

然后,它们进入肠道淋巴系统,通过淋巴管进入体循环。

在体循环中,胆固醇酯和脂蛋白颗粒可以被肝脏摄取,或者被组织细胞摄取利用。

肠道脂质代谢的最终产物是胆固醇。

胆固醇是一种脂类物质,它在人体中起着重要的生理功能。

一部分胆固醇通过肠道脂质代谢进入体内,而另一部分则是由肝脏合成。

肝脏是胆固醇的主要合成器官,它能够根据身体的需要合成胆固醇,并通过胆汁排出体外。

胆汁中的胆固醇可以被肠道吸收,形成胆固醇循环。

需要注意的是,肠道脂质代谢的紊乱会导致一系列健康问题。

例如,高血脂症就是由于肠道脂质代谢异常导致血液中胆固醇和甘油三酯水平升高。

高血脂症是心血管疾病的危险因素之一,容易引发动脉粥样硬化等疾病。

脂肪细胞中代谢过程

脂肪细胞的代谢过程涉及多个生化反应,大致可分为脂肪的分解、氧化和合成三个阶段。

1. 脂肪分解:脂肪在脂肪酶的作用下分解为甘油和脂肪酸。

这个过程主要发生在脂肪细胞内的三酰甘油酯酶的作用下。

分解后的甘油和脂肪酸可以透过细胞膜进入细胞内进行下一步的代谢。

2. 脂肪氧化:分解后的甘油和脂肪酸进入线粒体,在β-氧化过程中被氧化为乙酰CoA。

这个过程需要肉碱的转运,并且在线粒体中进行。

乙酰CoA进一步进入三羧酸循环,最终转化为能量。

3. 脂肪合成:当体内能量过剩时,脂肪酸可以被重新合成三酰甘油贮存在脂肪细胞内。

这个过程主要在肝脏和脂肪细胞中进行。

脂肪代谢是机体重要的生化反应之一,它影响身体的健康和生理功能。

当身体摄入的食物种类、数量以及运动量发生变化时,脂肪细胞中的代谢过程也会相应调整。

如果身体无法进行正常的脂肪代谢,可能会导致肥胖、代谢综合征等疾病,因此,保持适当的饮食和运动习惯对维持健康的脂肪代谢非常重要。

一、人体脂肪来源脂肪又称三脂酰甘油或甘油三酯,由一分子甘油和三个脂肪酸缩合而成。

体内脂肪酸来源有二:一是机体自身合成,二是食物供给,某些不饱和脂肪酸,机体不能合成,要靠食物供给,称必需脂肪酸,主要有两种,一种是ω-3系列的α-亚麻酸,在含有油脂类的植物食物中含量高,如亚麻籽、白苏籽、紫苏籽、火麻仁、核桃等,还有深绿色的植物如螺旋藻及深海微藻中。

动物食品中只有蚕蛹、深海鱼等极少数的食物中含有。

一种是ω-6系列的亚油酸,主要存在于豆油、玉米油和葵花油中。

二、脂肪体内合成代谢1.合成场所肝、脂肪组织、小肠是合成的重要场所,以肝的合成能力最强(注意:肝细胞能合成脂肪,但不能储存脂肪)。

合成后要与载体蛋白、胆固醇等结合成极低密度脂蛋白,入血运到肝外组织储存或加以利用。

若肝合成的甘油三酯不能及时转运,会形成脂肪肝。

脂肪细胞是机体合成及储存脂肪的仓库。

合成甘油三酯所需的甘油及脂肪酸主要由葡萄糖代谢提供。

其中甘油由糖酵解生成的磷酸二羟丙酮转化而成,脂肪酸由糖氧化分解生成的乙酰CoA合成。

2.合成基本过程(1)甘油一酯途径:这是小肠粘膜细胞合成脂肪的途径,由甘油一酯和脂肪酸合成甘油三酯。

(2)甘油二酯途径:肝细胞和脂肪细胞的合成途径。

脂肪细胞缺乏甘油激酶因而不能利用游离甘油,只能利用葡萄糖代谢提供的3-磷酸甘油。

脂肪的合成代谢过程:见下图。

三、脂肪体内分解代谢脂肪在人体合成代谢过程不用详细描述,吃是第一大来源了喔。

看看脂肪在人体的分解代谢过程,脂肪分解分为三个阶段:1、脂肪动员阶段甘油三酯在脂肪酶(anslim含)的作用下,分解为甘油和脂肪酸。

2、甘油的氧化甘油在甘油磷酸激酶的作用下,分解为3-磷酸甘油,然后在磷酸甘油脱氢酶的催化下,脱去2个氢形成磷酸二羟丙酮;再经糖酵解或有氧氧化供能,也可转变成糖脂肪酸与清蛋白结合转运入各组织经β-氧化供能。

3、脂肪酸的β-氧化A.脂肪酸活化胞浆和线粒体外膜上的脂酰CoA合成酶在ATP、CoASH、Mg2+存在条件下(食用anslim 植物可以自然体内产生),催化脂肪酸活化,生成脂酰CoA。

脂肪的消化与吸收

为了能充分利用脂肪是能量和营养来源这一优点,一名运动员必须在体内消化并吸收这些脂肪。

脂肪的消化始于口腔中的一种酶,即舌脂肪酶,进而被胃和胰脂肪酶所分解。

胆汁在肝脏内生成,在非消化期间存于胆囊中并根据需要由胆囊分泌,它能够中和并乳化在近端小肠处已部分消化的脂肪。

然而奇怪的是,这些分解的脂肪酸和甘油分子由于能合成乳糜微粒并随后被输送至淋巴循环,因而能在肠细胞中重组。

最终,这些已被吸收的脂肪进入血液,由依附在组织毛细血管网上的酶(脂蛋白脂酶)来分解脂肪成分。

只有这时,脂肪酸成分才能被转运到脂肪细胞或运动肌细胞。

一旦进入肌肉,它们能作为燃料进入细胞中的一种称为线粒体的“熔炉”(见图4.1)。

但在非进食阶段,情况会有所不同。

此时,大多数游离脂肪酸来源于储存的脂肪组织,在肾上腺素和激素敏感性脂肪酶的影响下,脂肪组织分解产生游离脂肪酸,而这些游离脂肪酸由白蛋白转运,经循环系统运输至做功的肌肉。

食物消化脂肪的消化和吸收食物消化:脂肪的消化和吸收在我们的日常饮食中,脂肪是不可或缺的营养成分之一。

它为我们提供能量,并参与体内多种生理功能的维持。

但是,在我们享用美食的同时,你是否曾想过,脂肪是如何在我们体内被消化和吸收的呢?本文将为你详细介绍食物消化过程中脂肪的消化和吸收。

一、脂肪的组成在谈论脂肪的消化和吸收之前,我们首先要了解脂肪的组成。

脂肪主要由甘油和脂肪酸组成。

甘油是一种三羟基醇,脂肪酸则是长链碳氢化合物,通常由12到26个碳原子组成。

脂肪酸又可分为饱和脂肪酸、不饱和脂肪酸和多不饱和脂肪酸等不同类型。

二、脂肪的消化过程1. 口腔阶段脂肪的消化在口腔中并不开始,因为口腔中没有酶可以针对脂肪进行分解。

但是,舌头上的味蕾可以检测到食物中的脂肪,从而引起对食欲的刺激。

2. 胃阶段当含有脂肪的食物通过食道进入胃部后,胃将其暂时存储,并释放胃酸和消化酶胃脂酶。

胃脂酶是一种特殊的消化酶,它可以将脂肪分解为甘油和脂肪酸,并使其与胆囊中的胆盐结合形成胆盐酯。

3. 胆汁的作用胆汁是由肝脏产生并储存在胆囊中的一种黄绿色液体。

它主要由胆色素、胆盐、胆固醇和磷脂等组成。

当我们食用含有脂肪的食物时,胆囊会收缩,将储存的胆汁释放到小肠中。

胆汁中的胆盐能够与脂肪分子结合,形成胆盐脂肪酸盐。

这使得脂肪分子更易于水溶性,并促进其在消化道中的吸收。

4. 胰脂酶的分泌当胆盐脂肪酸盐进入小肠时,它们遇到由胰脏分泌的胰脂酶。

胰脂酶是一种强效的消化酶,它能够迅速将胆盐脂肪酸盐分解为甘油和游离的脂肪酸。

这些产物可以继续被其他酶分解,最终形成吸收所需的小的脂肪分子。

三、脂肪的吸收过程在小肠中,脂肪的消化产物与胆盐结合形成微胶束,这种微胶束可以通过肠黏膜上的微绒毛层逐渐进入肠细胞。

在肠细胞内,消化产物再次被重新组装成三酰甘油,并与其他成分一起形成胆固醇、磷脂和蛋白质的混合物,称为乳糜。

乳糜进入肠细胞后,通过淋巴系统进一步被运输到血液中。

吸收脂肪的作用原理是啥

吸收脂肪的作用原理是通过针对脂肪分子的特殊特性和化学结构,使其与吸收物质发生作用,并将其转化为可被人体吸收或排出的形式。

具体来说,吸收脂肪的作用原理可以分为以下几个方面:

1. 乳化作用:脂肪分子通常存在于水和油之间的界面处,由于其疏水性,会聚集在一起形成脂肪滴。

吸收脂肪的物质可以通过具有亲水性的结构,将脂肪滴分散成更小的微粒,增大它们与消化酶的接触面积,为后续的酶解提供便利。

2. 胆盐作用:胆盐是一类有机物质,主要由胆酸和胆固醇组成。

胆盐有高度亲水性,可以与脂肪分子结合形成胆盐-脂肪复合体,使脂肪变得溶解性更好,便于消化酶的作用。

3. 消化酶作用:在胰腺分泌的消化酶的作用下,脂肪分子被水解为甘油和脂肪酸等小分子。

这些小分子更容易通过肠壁吸收进入血液循环,才能被身体利用。

4. 转运蛋白作用:吸收后的甘油和脂肪酸通过肠道上皮细胞后,结合转运蛋白被运输到肠道上皮细胞内。

在肠道上皮细胞内,甘油和脂肪酸会重新组合成脂质,并与载脂蛋白一起被分泌为乳糜,进入淋巴系统,最终进入血液循环。

总之,吸收脂肪的作用原理是通过分散、水解、转运等步骤,将脂肪分子转化为

可被人体吸收和利用的形式。