病理学动脉粥样硬化讲义

- 格式:ppt

- 大小:12.66 MB

- 文档页数:5

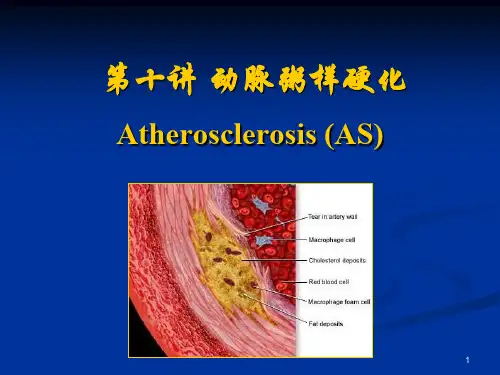

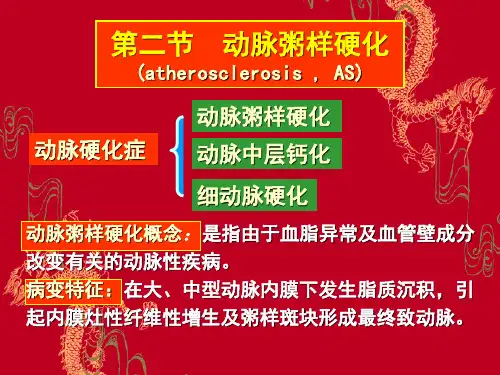

动脉粥样硬化(atherosclerosis)定义:广泛累及大、中动脉,以脂质(主要是胆固醇)在大、中血管的内膜沉积、平滑肌细胞和胶原纤维增生,继发坏死,形成粥样斑块,常造成血管腔不同程度的狭窄及血管壁硬化的疾病,相应器官可出现缺血性改变。

一、病因及发病机制:考试用书(一)致病因素:1、血脂异常:AS的严重程度随胆固醇的水平的升高而升高。

特别是血浆LDL、VLDL水平的持续升高和HDL水平的降低与AS发病率呈正相关。

氧化LDL是最重要的致粥样硬化因子。

HDL具有保护作用。

2、高血压3、吸烟4、相关疾病:糖尿病,甲减,肾病综合症;5、年龄6、其它:性别,感染,肥胖等(二)发病机制:脂源性学说、致突变学说、损伤应答学说及受体缺失学说等。

二、基本病变:(一)脂纹(期):脂纹(fatty streak)是AS早期病变。

动脉内膜上出现帽针头大小斑点及宽约1~2mm、长短不一的黄色条纹,不隆起或稍微隆起于内膜表面。

镜下为泡沫细胞聚集。

泡沫细胞来源:血中单核细胞→巨噬细胞;中膜平滑肌细胞。

(二)纤维斑块(fibrous plaque)(期):肉眼观,为隆起于内膜表面的灰黄色斑块。

随着斑块表层的胶原纤维不断增加及玻璃样变,脂质被埋于深层,斑块乃逐渐变为瓷白色。

镜检下,斑块表面为一层纤维帽,纤维帽之下有不等量的增生的SMC、巨噬细胞及两种泡沫细胞,以及细胞外脂质及基质。

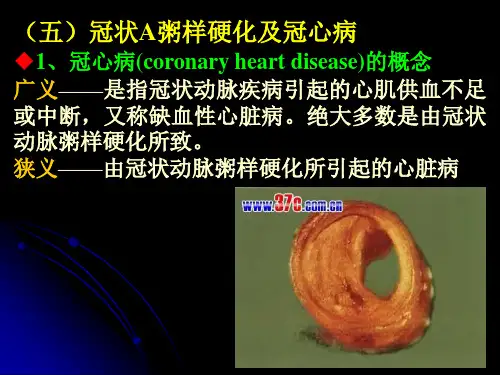

(三)粥样斑块(期):粥样斑块(atheromatous plaque)亦称粥瘤(atheroma)。

肉眼观为明显隆起于内膜表面的灰黄色斑块。

切面,表层的纤维帽为瓷白色,深部为多量黄色粥糜样物质(由脂质和坏死崩解物质混合而成)镜下,纤维帽玻璃样变,深部为大量无定形坏死物质,其内见胆固醇结晶(石蜡切片上为针状空隙)、钙化等。

底部和边缘可有肉芽组织增生,外周可见少许泡沫细胞和淋巴细胞浸润。

病变严重者中膜SMC呈不同程度萎缩,中膜变薄。

外膜可见新生毛细血管、不同程度的结缔组织增生及淋巴细胞、浆细胞浸润。

病理学动脉-粥样硬化病理学(第9版)-概述-1.概念血管内膜形成粥瘤或纤维斑块-2.病变特征血管内膜形成粥瘤atheroma或纤维斑块fibrous plaque,主累及大动-脉和中等动脉,致管壁变硬、管腔狭窄和弹性减弱,引起相应器官缺血性改变。

-3.动脉硬化(arteriosclerosis指一类以动脉壁增厚变硬和弹性减退为特征的动脉疾病。

-包括:1AS;-2细动脉硬化;-3动脉中层钙化。

病理学(第9版)-一、病因和发病机制-一危险因素-高脂血症、高血压、吸烟是促进AS发病全过程的三大主要因素。

->高脂血症:总胆固醇和(或甘油三酯-高血压:血流动力学易变化的部位->吸烟:是心肌梗死主要的独立危险因子->致继发性高脂血症的疾病->遗传因素->性别与年龄->代谢综合征病理学(第9版)-二发病机制-淋巴细胞-坏死中心-单核细胞-泡沫细胞-纤维帽-胆固醇结晶-1.脂质渗入学说-平滑肌细胞穿过-内皮细胞内弹力膜低密度蛋白-a.小、致密LDL微粒沉积于内膜;-b.结缔组织增生,动脉壁增厚变硬。

-2.损伤应答反应学说-a.内皮细胞损伤;b.通透性增加;-c.黏附性加;d.SMC增生分泌基质。

-动脉粥样硬化发病机制示意图病理学(第9版)】-二发病机制-3.动脉SMC的作用-a.增生、游走,表型转变;-b.吞噬脂质,转变成泡沫细胞:-c.合成细胞外基质。

-4.慢性炎学说:高敏C反应蛋白-a.刺激内皮细胞表达粘连分子;-b.抑制内皮细胞产生一氧化氮;-C.刺激巨噬细胞吞噬LDL胆固醇;-d.增加内皮细胞产生血浆原激活剂抑制剂;-e.激活血管紧张素-1受体;-f促进血管平滑肌增殖。

病理学(第9版)-二发病机制-5.单核巨噬细胞作用学说:-a.单核细胞对动脉内皮的黏附力增加;-b.单核细胞向内皮细胞下间隙迁移增多;-C.单核细转化成巨噬细胞;-d.吞噬脂质成为泡沫细胞并形成脂纹;-e.巨噬细胞分泌ox-LDL和超氧化离子;-f巨噬细胞分泌生长调节因子。