病理学-讲义

- 格式:ppt

- 大小:1.34 MB

- 文档页数:107

病理学讲义总论部分(一)病理学、病因学、发病机制、活体组织检查、尸体解剖检查、细胞学检查的概念(二)主要致病因子(三)病理学的研究方法(四)病理学的发展历史二、细胞和组织的损伤( ( 一) ) 适应的概念、类型1.萎缩发育正常的实质细胞、组织或器官体积缩小。

是因实质细胞体积缩小所致,可伴细胞数量减少称为萎缩。

常有间质细胞增生。

萎缩的机制目前还不明,可能主要涉及到蛋白合成和降解的平衡。

生理性萎缩病理性萎缩:1)营养不良性萎缩首先出现脂肪、肌肉萎缩,最后心脏、脑、肝脏和肾脏等重要器官也发生萎缩。

动脉血液供应减少引起供血区的组织也可以发生萎缩。

如冠状动脉粥样硬化引起心肌萎缩,脑动脉粥样硬化引起脑萎缩。

2)神经性萎缩脊髓前角灰质炎,肌肉失去了神经的调节作用而发生萎缩。

3)废用性萎缩肢体骨折石膏固定后,由于肢体长期不活动,肢体变细。

4)压迫性萎缩肾积水,肾实质发生压迫性萎缩。

5)内分泌性萎缩2.增生实质细胞数量增多而引起组织、器官的体积增大3.肥大实质细胞体积增大而引起组织、器官的体积增大4.化生指一种已分化组织转变为另一种分化组织的过程。

并非由已分化的细胞直接转变为另一种细胞,而是由具有分裂能力的未分化细胞向另一方向分化而成,一般只能转变为性质相似的细胞。

如支气管黏膜的柱状上皮组织长期受刺激变为鳞状上皮组织。

( ( 二) ) 变性的概念细胞或细胞间质的一系列形态学改变并伴有结构和功能的变化,表现为细胞内或细胞间质中出现非生理性物质或生理性物质过度堆集。

1.细胞水肿的原因及病理变化光镜下细胞体积增大,因胞浆内水分含量增多,变得透明、淡染,甚至出现空泡,可称为空泡变性,严重时胞核也可淡染,整个细胞膨大如气球,称气球样变性。

常见于心、肝、肾等实质性器官。

受累脏器肿胀,边缘变钝,苍白而混浊,光镜下胞浆呈粉染细颗粒状,透明度也降低。

电镜下内质网和线粒体扩张呈空泡状。

一般而言,细胞水肿是一种可复性的损伤,但是,严重的细胞水肿也可发展为细胞死亡。

第五单元心血管系统疾病本单元复习思路重点内容:总论部分和各论中的重要疾病重要记忆点:1.动脉粥样硬化(心/肾/脑)的基本病理改变2.高血压(心/肾/脑)的基本病理改变3.风心病第一节动脉粥样硬化(重要!)一、血管的病理变化病变主要发生在大、中动脉。

(一)脂斑脂纹期(二)纤维斑块期(三)粥样斑块期(四)粥样斑块的继发性改变(一)脂斑脂纹期动脉内膜面出现淡黄色针头大小的斑点或长短不一的条纹。

镜下见脂斑脂纹由大量泡沫细胞聚积而成。

泡沫细胞是局部浸润的巨噬细胞及移入的平滑肌细胞吞噬脂质后形成的。

(二)纤维斑块期脂质在内膜中沉积增多,刺激病灶周围和表面的纤维组织增生,并发生玻璃样变,逐渐形成向内膜表面隆起的斑块。

(三)粥样斑块期随着病变的发展,斑块深层组织坏死、崩解,并与病灶内脂质混合,形成粥样物质。

镜下可见典型粥样斑块的表层为增生的结缔组织,深层为无定形的坏死崩解物质,内有胆固醇结晶。

(四)粥样斑块的继发性改变1.斑块内出血由于斑块内新生血管破裂或动脉腔内血液经斑块破裂口进入斑块而形成。

出血可造成病变动脉管腔的进一步狭窄,甚至闭塞。

2.溃疡形成斑块内的粥样物质向内膜表面破溃,形成粥样溃疡。

3.血栓形成粥样溃疡处易继发血栓形成。

4.钙化陈旧的斑块内常有钙盐沉积,使动脉壁变硬、变脆。

二、心脏、肾脏和脑的病理变化(一)冠状动脉粥样硬化及冠心病1.病理变化冠状动脉粥样硬化最常发生于左冠状动脉的前降支,其次为右冠状动脉主干,再次为左冠状动脉主干和左旋支。

病变常呈节段性、多发性分布,在血管横切面上,病变处内膜呈半月状增厚,管腔狭窄。

2.类型(1)心绞痛(2)心肌梗死(3)心肌硬化(1)心绞痛(内科,略)由于心肌短暂的缺血缺氧所引起的一种临床综合征。

表现为心前区发作性疼痛或紧迫感、压榨感。

疼痛常放射至左肩、左臂,每次发作一般持续3~5分钟,经休息或口含硝酸甘油数分钟后缓解。

发作常有明显诱因,如劳累、情绪激动、寒冷、暴食等,但也可无明显诱因。

第三单元炎症本章复习思路·重点:不是基本概念,而是教材举例·记忆的关键点:1.举例的疾病属于哪种病变。

2.基本病变的主要改变是?第一节炎症的概述一、定义:炎症是致炎因子对机体的损害作用所诱发的以防御为主的综合性反应。

二、原因1.生物性因子包括各种病原微生物和寄生虫,是炎症最常见而重要的原因。

2.物理因子如高温、低温、射线、切割、挤压等。

3.化学因子包括强酸、强碱等外源性化学物质和尿酸、尿素等体内代谢过程中堆积的内源性毒性物质。

4.免疫应答异常免疫反应所造成的组织损伤可引起各种类型的变态反应性炎症。

第二节炎症的基本病理变化炎症的基本病理变化为局部组织细胞不同程度的变质、渗出和增生。

一、变质的概念炎症局部组织所发生的变性和坏死,统称变质。

二、渗出的概念1.概念炎区血管内的液体和细胞成分通过血管壁进入组织间隙、体腔或体表、粘膜表面的过程称渗出。

渗出的液体和细胞成分称为渗出物。

炎症细胞的种类和主要功能(重要)①中性粒细胞:运动活跃、吞噬功能强、可释放内源性致热原。

见于急性炎症的早期,特别是化脓性炎症。

②单核细胞及巨噬细胞:运动及吞噬能力很强,可发挥免疫效应,释放内源性致热原,见于急性炎症后期、慢性炎症以及病毒、寄生虫感染时。

③嗜酸性粒细胞:能吞噬抗原——抗体复合物,主要见于变态反应性炎症、寄生虫的感染及急性炎症后期。

④淋巴细胞及浆细胞:T细胞参与细胞免疫,B细胞在抗原刺激下转变为浆细胞,产生抗体参与体液免疫过程,主要见于慢性炎症和病毒感染时。

三、增生的意义概念:在致炎因子和组织崩解产物或某些理化因素的刺激下,炎症局部细胞增殖、数目增多,称为增生。

增生的细胞主要是巨噬细胞、血管内皮细胞和成纤维细胞,有时尚可有上皮细胞和实质细胞的增生。

在炎症早期,增生的改变常较轻微,而在炎症后期或慢性炎症时,增生的改变则较明显。

少数炎症在早期即有明显增生现象,如伤寒时大量巨噬细胞增生,急性肾小球肾炎时血管内皮细胞和系膜细胞明显增生等。

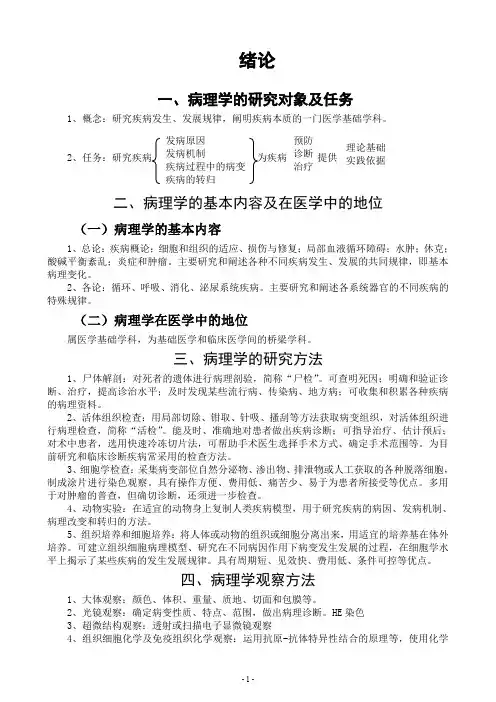

绪论一、病理学的研究对象及任务1、概念:研究疾病发生、发展规律,阐明疾病本质的一门医学基础学科。

2、任务:研究疾病 为疾病 提供二、病理学的基本内容及在医学中的地位(一)病理学的基本内容1、总论:疾病概论;细胞和组织的适应、损伤与修复;局部血液循环障碍;水肿;休克;酸碱平衡紊乱;炎症和肿瘤。

主要研究和阐述各种不同疾病发生、发展的共同规律,即基本病理变化。

2、各论:循环、呼吸、消化、泌尿系统疾病。

主要研究和阐述各系统器官的不同疾病的特殊规律。

(二)病理学在医学中的地位属医学基础学科,为基础医学和临床医学间的桥梁学科。

三、病理学的研究方法1、尸体解剖:对死者的遗体进行病理剖验,简称“尸检”。

可查明死因;明确和验证诊断、治疗,提高诊治水平;及时发现某些流行病、传染病、地方病;可收集和积累各种疾病的病理资料。

2、活体组织检查:用局部切除、钳取、针吸、搔刮等方法获取病变组织,对活体组织进行病理检查,简称“活检”。

能及时、准确地对患者做出疾病诊断;可指导治疗、估计预后;对术中患者,选用快速冷冻切片法,可帮助手术医生选择手术方式、确定手术范围等。

为目前研究和临床诊断疾病常采用的检查方法。

3、细胞学检查:采集病变部位自然分泌物、渗出物、排泄物或人工获取的各种脱落细胞,制成涂片进行染色观察。

具有操作方便、费用低、痛苦少、易于为患者所接受等优点。

多用于对肿瘤的普查,但确切诊断,还须进一步检查。

4、动物实验:在适宜的动物身上复制人类疾病模型,用于研究疾病的病因、发病机制、病理改变和转归的方法。

5、组织培养和细胞培养:将人体或动物的组织或细胞分离出来,用适宜的培养基在体外培养。

可建立组织细胞病理模型、研究在不同病因作用下病变发生发展的过程,在细胞学水平上揭示了某些疾病的发生发展规律。

具有周期短、见效快、费用低、条件可控等优点。

四、病理学观察方法1、大体观察:颜色、体积、重量、质地、切面和包膜等。

2、光镜观察:确定病变性质、特点、范围,做出病理诊断。

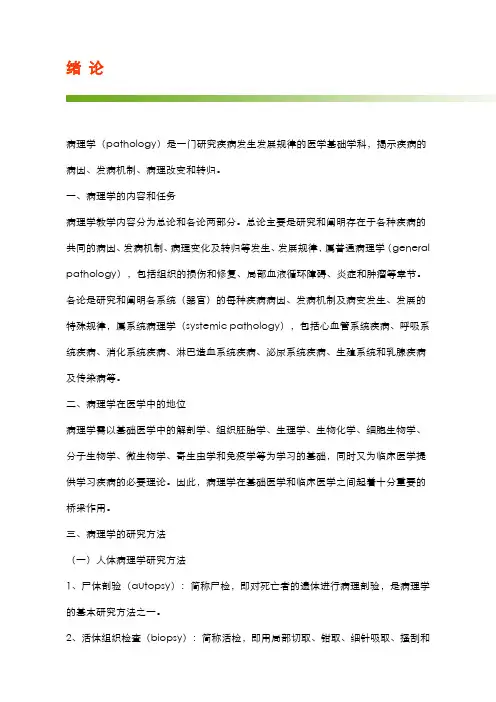

绪论病理学(pathology)是一门研究疾病发生发展规律的医学基础学科,揭示疾病的病因、发病机制、病理改变和转归。

一、病理学的内容和任务病理学教学内容分为总论和各论两部分。

总论主要是研究和阐明存在于各种疾病的共同的病因、发病机制、病理变化及转归等发生、发展规律,属普通病理学(general pathology),包括组织的损伤和修复、局部血液循环障碍、炎症和肿瘤等章节。

各论是研究和阐明各系统(器官)的每种疾病病因、发病机制及病变发生、发展的特殊规律,属系统病理学(systemic pathology),包括心血管系统疾病、呼吸系统疾病、消化系统疾病、淋巴造血系统疾病、泌尿系统疾病、生殖系统和乳腺疾病及传染病等。

二、病理学在医学中的地位病理学需以基础医学中的解剖学、组织胚胎学、生理学、生物化学、细胞生物学、分子生物学、微生物学、寄生虫学和免疫学等为学习的基础,同时又为临床医学提供学习疾病的必要理论。

因此,病理学在基础医学和临床医学之间起着十分重要的桥梁作用。

三、病理学的研究方法(一)人体病理学研究方法1、尸体剖验(autopsy):简称尸检,即对死亡者的遗体进行病理剖验,是病理学的基本研究方法之一。

2、活体组织检查(biopsy):简称活检,即用局部切取、钳取、细针吸取、搔刮和摘取等手术方法,从患者活体获取病变组织进行病理检查。

活检是目前研究和诊断疾病广为采用的方法,特别是对肿瘤良、恶性的诊断上具有十分重要的意义。

3、细胞学检查(cytology):是通过采集病变处脱落的细胞,涂片染色后进行观察。

(二)实验病理学研究方法1、动物实验:运用动物实验的方法,可以在适宜动物身上复制出某些人类疾病的模型,并通过疾病复制过程可以研究疾病的病因学、发病学、病理改变及疾病的转归。

2、组织培养和细胞培养:将某种组织或单细胞用适宜的培养基在体外培养,可以研究在各种病因作用下细胞、组织病变的发生和发展。

四、病理学观察方法和新技术的应用1、大体观察:运用肉眼或辅以放大镜、量尺、和磅秤等工具对大体标本及其病变性状(外形、大小、重量、色泽、质地、表面及切面形态、病变特征等)进行细致的观察和检测。

1.水肿:指过多液体在组织间隙或体腔中积聚。

2.休克:多疾病,多发病环节,多种体液因子参与,以微循环功能紊乱,组织细胞关注不足为主要特征,并可能引起多器官功能障碍甚至衰竭等严重的复杂病理过程3.炎症:是机体对致炎因子引起的局部组织损伤所发生的防御反应。

4.风湿小体:是一种肉芽肿,多发于心肌间质,心内膜下和皮下结缔组织。

由巨噬细胞吞噬纤维素样坏死物所形成。

5.心绞痛:是指由于冠状动脉供血不足或心肌耗氧量骤增,导致心肌急性暂时性缺血缺氧所引起的临床综合征。

6.肿瘤的异型性:由于分化异常,肿瘤组织在细胞形态和组织结构上,都与其起源的正常组织存在不同程度的差异。

7.假小叶:指正常肝小叶结构被破坏,由广泛增生的纤维组织将肝细胞再生结节分割包绕成大小不等,圆形或椭圆形肝细胞团,失去正常肝小叶结构和功能。

8.肝硬化:由于多种原因引起的肝细胞弥漫性变性坏死,纤维组织增生和肝细胞结节状再生,三种病变反复交替进行造成假小叶形成之后两种后续病变导致肝脏变形变硬。

9.肺的原发综合征:肺的原发病灶,结核性淋巴管炎和肺门淋巴结核三者合称。

10.肾病综合征:临床表现为大量蛋白尿,低蛋白血症,高度水肿和高脂血症。

11.坏死的形态学标志及常见病理类型:细胞肿胀,细胞器崩解,蛋白质变性。

凝固性坏死,液化性坏死,纤维素样坏死,干酪样坏死,坏疽,脂肪坏死。

12.肉芽组织的组成及功能:1.抗感染保护创面。

2.填补伤口和其他组织缺损。

3.机化包裹作用。

13.血栓形成的条件和血栓的类型:条件:1.心血管内膜损伤。

2.血流状态改变。

3.血液凝固性增高。

类型:白色血栓,红色血栓,混合血栓,透明血栓。

14.栓塞的类型:血栓栓塞,脂肪栓塞,羊水栓塞,气体栓塞,其他栓塞。

15.炎症的基本病理变化及局部临床表现:变化:变质,渗出,增生。

表现:红肿热痛。

16.渗出性炎症类型及各型特点:1.浆液性炎:以血浆渗出为主常发生于疏松结缔组织,粘膜,浆膜。

2.纤维素炎:以渗出物含大量纤维素,主要发生于黏膜浆膜肺组织。