病理学讲义

- 格式:doc

- 大小:64.00 KB

- 文档页数:6

第二单元局部血液循环障碍本章复习的基本原则本章的重点是:基本概念本章考试的关键记忆点是:不同点本章复习的重要方法:比较记忆第一节充血一、概念和类型(一)概念器官或局部组织血管内血液含量增多称为充血。

(二)类型1.动脉性充血局部组织或器官由于动脉血输入量过多,使局部含血量增多,称为动脉性充血,简称充血。

凡能引起细动脉扩张的任何原因,都可引起局部器官和组织的充血。

动脉性充血包括生理性充血及病理性充血,后者如炎症性充血及减压后充血等。

2.静脉性充血局部组织或器官由于静脉回流受阻,使静脉回流减少所造成的局部血管内血液含量增多称为静脉性充血,亦称淤血。

二、淤血的原因、病理变化和对机体的影响(一)淤血的原因1.静脉受压静脉受压使管腔发生狭窄或闭塞、血液回流受阻导致相应部位的器官和组织发生淤血。

如妊娠子宫压迫髂静脉引起的下肢静脉淤血。

2.静脉管腔阻塞常见于静脉血栓形成,由于静脉分支多,只有当静脉腔阻塞而血流又不能通过侧支回流时,才发生静脉性充血。

3.心力衰竭二尖瓣瓣膜病和原发性高血压引起左心功能不全时,可导致肺淤血,肺源性心脏病导致右心功能不全可造成肝、肾和下肢等器官淤血,引起体循环淤血。

(二)淤血的病理变化肉眼:由于静脉回流受阻,血液淤积在扩张的小静脉和毛细血管内,故淤血的器官和组织体积增大;由于淤血区血液流动缓慢、缺氧,氧合血红蛋白减少,还原血红蛋白增多,故淤血脏器呈暗红色。

代谢:静脉淤血时,器官和组织得不到充足的氧气和营养物质,使组织代谢率降低,产热减少,使体表淤血处温度降低;淤血的组织相对缺氧,代谢机能减弱。

光镜下:小静脉和毛细血管扩张充盈,可见出血,间质水肿。

(三)常见器官淤血举例(重要!)1.肺淤血多为左心衰竭引起。

肉眼表现为肺脏肿胀、重量增加、色暗红或呈棕褐色,质地变硬。

光镜下肺小静脉和肺泡壁毛细血管扩张,充血和纤维组织增生,使肺泡壁增厚。

肺水肿、肺出血,可见心力衰竭细胞。

心力衰竭细胞即吞噬有含铁血黄素的巨噬细胞。

第三单元炎症本章复习思路·重点:不是基本概念,而是教材举例·记忆的关键点:1.举例的疾病属于哪种病变。

2.基本病变的主要改变是?第一节炎症的概述一、定义:炎症是致炎因子对机体的损害作用所诱发的以防御为主的综合性反应。

二、原因1.生物性因子包括各种病原微生物和寄生虫,是炎症最常见而重要的原因。

2.物理因子如高温、低温、射线、切割、挤压等。

3.化学因子包括强酸、强碱等外源性化学物质和尿酸、尿素等体内代谢过程中堆积的内源性毒性物质。

4.免疫应答异常免疫反应所造成的组织损伤可引起各种类型的变态反应性炎症。

第二节炎症的基本病理变化炎症的基本病理变化为局部组织细胞不同程度的变质、渗出和增生。

一、变质的概念炎症局部组织所发生的变性和坏死,统称变质。

二、渗出的概念1.概念炎区血管内的液体和细胞成分通过血管壁进入组织间隙、体腔或体表、粘膜表面的过程称渗出。

渗出的液体和细胞成分称为渗出物。

炎症细胞的种类和主要功能(重要)①中性粒细胞:运动活跃、吞噬功能强、可释放内源性致热原。

见于急性炎症的早期,特别是化脓性炎症。

②单核细胞及巨噬细胞:运动及吞噬能力很强,可发挥免疫效应,释放内源性致热原,见于急性炎症后期、慢性炎症以及病毒、寄生虫感染时。

③嗜酸性粒细胞:能吞噬抗原——抗体复合物,主要见于变态反应性炎症、寄生虫的感染及急性炎症后期。

④淋巴细胞及浆细胞:T细胞参与细胞免疫,B细胞在抗原刺激下转变为浆细胞,产生抗体参与体液免疫过程,主要见于慢性炎症和病毒感染时。

三、增生的意义概念:在致炎因子和组织崩解产物或某些理化因素的刺激下,炎症局部细胞增殖、数目增多,称为增生。

增生的细胞主要是巨噬细胞、血管内皮细胞和成纤维细胞,有时尚可有上皮细胞和实质细胞的增生。

在炎症早期,增生的改变常较轻微,而在炎症后期或慢性炎症时,增生的改变则较明显。

少数炎症在早期即有明显增生现象,如伤寒时大量巨噬细胞增生,急性肾小球肾炎时血管内皮细胞和系膜细胞明显增生等。

绪论病理学(pathology)是一门研究疾病发生发展规律的医学基础学科,揭示疾病的病因、发病机制、病理改变和转归。

一、病理学的内容和任务病理学教学内容分为总论和各论两部分。

总论主要是研究和阐明存在于各种疾病的共同的病因、发病机制、病理变化及转归等发生、发展规律,属普通病理学(general pathology),包括组织的损伤和修复、局部血液循环障碍、炎症和肿瘤等章节。

各论是研究和阐明各系统(器官)的每种疾病病因、发病机制及病变发生、发展的特殊规律,属系统病理学(systemic pathology),包括心血管系统疾病、呼吸系统疾病、消化系统疾病、淋巴造血系统疾病、泌尿系统疾病、生殖系统和乳腺疾病及传染病等。

二、病理学在医学中的地位病理学需以基础医学中的解剖学、组织胚胎学、生理学、生物化学、细胞生物学、分子生物学、微生物学、寄生虫学和免疫学等为学习的基础,同时又为临床医学提供学习疾病的必要理论。

因此,病理学在基础医学和临床医学之间起着十分重要的桥梁作用。

三、病理学的研究方法(一)人体病理学研究方法1、尸体剖验(autopsy):简称尸检,即对死亡者的遗体进行病理剖验,是病理学的基本研究方法之一。

2、活体组织检查(biopsy):简称活检,即用局部切取、钳取、细针吸取、搔刮和摘取等手术方法,从患者活体获取病变组织进行病理检查。

活检是目前研究和诊断疾病广为采用的方法,特别是对肿瘤良、恶性的诊断上具有十分重要的意义。

3、细胞学检查(cytology):是通过采集病变处脱落的细胞,涂片染色后进行观察。

(二)实验病理学研究方法1、动物实验:运用动物实验的方法,可以在适宜动物身上复制出某些人类疾病的模型,并通过疾病复制过程可以研究疾病的病因学、发病学、病理改变及疾病的转归。

2、组织培养和细胞培养:将某种组织或单细胞用适宜的培养基在体外培养,可以研究在各种病因作用下细胞、组织病变的发生和发展。

四、病理学观察方法和新技术的应用1、大体观察:运用肉眼或辅以放大镜、量尺、和磅秤等工具对大体标本及其病变性状(外形、大小、重量、色泽、质地、表面及切面形态、病变特征等)进行细致的观察和检测。

1.水肿:指过多液体在组织间隙或体腔中积聚。

2.休克:多疾病,多发病环节,多种体液因子参与,以微循环功能紊乱,组织细胞关注不足为主要特征,并可能引起多器官功能障碍甚至衰竭等严重的复杂病理过程3.炎症:是机体对致炎因子引起的局部组织损伤所发生的防御反应。

4.风湿小体:是一种肉芽肿,多发于心肌间质,心内膜下和皮下结缔组织。

由巨噬细胞吞噬纤维素样坏死物所形成。

5.心绞痛:是指由于冠状动脉供血不足或心肌耗氧量骤增,导致心肌急性暂时性缺血缺氧所引起的临床综合征。

6.肿瘤的异型性:由于分化异常,肿瘤组织在细胞形态和组织结构上,都与其起源的正常组织存在不同程度的差异。

7.假小叶:指正常肝小叶结构被破坏,由广泛增生的纤维组织将肝细胞再生结节分割包绕成大小不等,圆形或椭圆形肝细胞团,失去正常肝小叶结构和功能。

8.肝硬化:由于多种原因引起的肝细胞弥漫性变性坏死,纤维组织增生和肝细胞结节状再生,三种病变反复交替进行造成假小叶形成之后两种后续病变导致肝脏变形变硬。

9.肺的原发综合征:肺的原发病灶,结核性淋巴管炎和肺门淋巴结核三者合称。

10.肾病综合征:临床表现为大量蛋白尿,低蛋白血症,高度水肿和高脂血症。

11.坏死的形态学标志及常见病理类型:细胞肿胀,细胞器崩解,蛋白质变性。

凝固性坏死,液化性坏死,纤维素样坏死,干酪样坏死,坏疽,脂肪坏死。

12.肉芽组织的组成及功能:1.抗感染保护创面。

2.填补伤口和其他组织缺损。

3.机化包裹作用。

13.血栓形成的条件和血栓的类型:条件:1.心血管内膜损伤。

2.血流状态改变。

3.血液凝固性增高。

类型:白色血栓,红色血栓,混合血栓,透明血栓。

14.栓塞的类型:血栓栓塞,脂肪栓塞,羊水栓塞,气体栓塞,其他栓塞。

15.炎症的基本病理变化及局部临床表现:变化:变质,渗出,增生。

表现:红肿热痛。

16.渗出性炎症类型及各型特点:1.浆液性炎:以血浆渗出为主常发生于疏松结缔组织,粘膜,浆膜。

2.纤维素炎:以渗出物含大量纤维素,主要发生于黏膜浆膜肺组织。

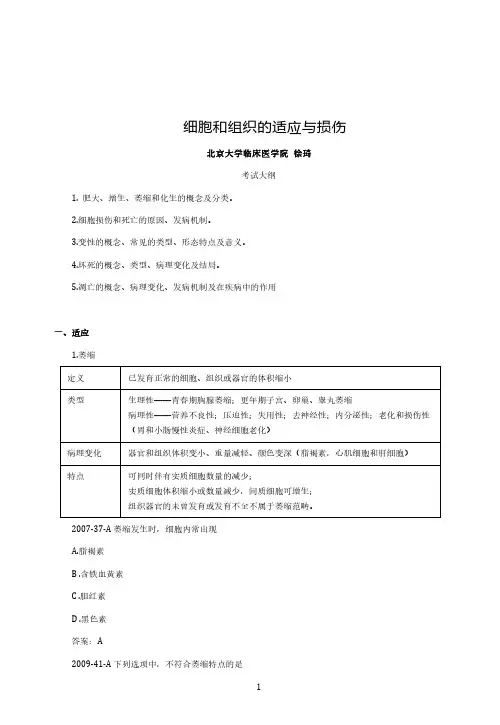

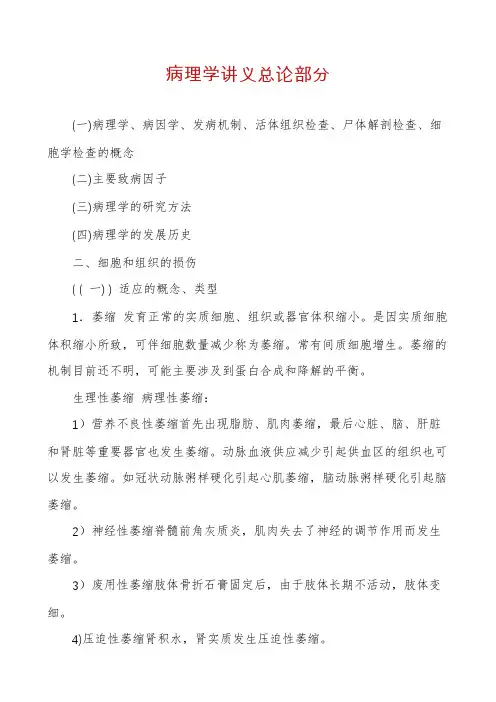

病理学讲义总论部分(一)病理学、病因学、发病机制、活体组织检查、尸体解剖检查、细胞学检查的概念(二)主要致病因子(三)病理学的研究方法(四)病理学的发展历史二、细胞和组织的损伤( ( 一) ) 适应的概念、类型1.萎缩发育正常的实质细胞、组织或器官体积缩小。

是因实质细胞体积缩小所致,可伴细胞数量减少称为萎缩。

常有间质细胞增生。

萎缩的机制目前还不明,可能主要涉及到蛋白合成和降解的平衡。

生理性萎缩病理性萎缩:1)营养不良性萎缩首先出现脂肪、肌肉萎缩,最后心脏、脑、肝脏和肾脏等重要器官也发生萎缩。

动脉血液供应减少引起供血区的组织也可以发生萎缩。

如冠状动脉粥样硬化引起心肌萎缩,脑动脉粥样硬化引起脑萎缩。

2)神经性萎缩脊髓前角灰质炎,肌肉失去了神经的调节作用而发生萎缩。

3)废用性萎缩肢体骨折石膏固定后,由于肢体长期不活动,肢体变细。

4)压迫性萎缩肾积水,肾实质发生压迫性萎缩。

5)内分泌性萎缩2.增生实质细胞数量增多而引起组织、器官的体积增大3.肥大实质细胞体积增大而引起组织、器官的体积增大4.化生指一种已分化组织转变为另一种分化组织的过程。

并非由已分化的细胞直接转变为另一种细胞,而是由具有分裂能力的未分化细胞向另一方向分化而成,一般只能转变为性质相似的细胞。

如支气管黏膜的柱状上皮组织长期受刺激变为鳞状上皮组织。

( ( 二) ) 变性的概念细胞或细胞间质的一系列形态学改变并伴有结构和功能的变化,表现为细胞内或细胞间质中出现非生理性物质或生理性物质过度堆集。

1.细胞水肿的原因及病理变化光镜下细胞体积增大,因胞浆内水分含量增多,变得透明、淡染,甚至出现空泡,可称为空泡变性,严重时胞核也可淡染,整个细胞膨大如气球,称气球样变性。

常见于心、肝、肾等实质性器官。

受累脏器肿胀,边缘变钝,苍白而混浊,光镜下胞浆呈粉染细颗粒状,透明度也降低。

电镜下内质网和线粒体扩张呈空泡状。

一般而言,细胞水肿是一种可复性的损伤,但是,严重的细胞水肿也可发展为细胞死亡。

任博病理讲义概述病理学是研究疾病形成、发展和演变规律的学科,对于临床医生的诊断和治疗具有重要意义。

本篇文章将从病理学的基本概念出发,介绍任博病理讲义的相关内容,包括病理学的分类、常见病变及其病理特点,以及病理诊断的方法与注意事项。

病理学的分类解剖病理学解剖病理学是研究器官、组织的形态学变化及其与疾病关系的学科。

它通过对死者进行尸检、组织切片等方法,观察和分析疾病对身体结构的影响,为临床医学提供重要依据。

细胞病理学细胞病理学是研究细胞形态学变化与疾病关系的学科。

它通过对组织和细胞进行取材,进行显微镜下观察分析,揭示细胞发生变异和退行性改变的原因和机制。

临床病理学临床病理学是将病理学知识应用于临床诊断和治疗中的学科。

通过对患者的组织样本进行病理学检查,辅助临床医生进行疾病鉴别诊断和治疗方案制定。

常见病变及其病理特点炎症炎症是机体对损伤、感染等引起的组织损伤的非特异性反应。

病理特点包括红、肿、热、痛、功能损害五个方面。

红指局部充血、血管扩张,肿指局部组织水肿,热指局部温度升高,痛指组织受到刺激而引起疼痛,功能损害指由于炎症反应而导致的相关功能障碍。

肿瘤肿瘤是由于细胞发生恶性增生而形成的新生物。

恶性肿瘤的病理特点包括细胞异型性、失去对生长因子的依赖、无应答性生长和浸润性生长等。

肿瘤可通过组织切片染色、免疫组化等方法进行鉴别诊断,为恶性肿瘤的分类和分级提供依据。

疝疝是腹腔内脏器官或组织通过腹腔壁的缺损部位突出至体壁外的疾病。

根据其发生部位和形成原因,可分为腹股沟疝、脐疝、疝气等。

疝的病理特点包括组织间隙或腔隙的扩张、腹腔壁缺损、内脏器官脱垂等。

溃疡溃疡是因各种因素导致的局部组织坏死而形成的损伤缺损。

病理特点包括溃疡底部组织坏死、边缘有炎症反应、溃疡底部可见渗出物等。

常见的溃疡疾病包括胃溃疡、十二指肠溃疡等。

病理诊断的方法与注意事项组织切片检查组织切片检查是病理学诊断的重要手段之一。

它通过对组织标本进行染色、显微镜下观察,分析其中的组织结构和细胞变化,从而判断疾病的性质和严重程度。

第七单元消化系统疾病本单元思路重点内容:溃疡、肝炎、肝硬化的组织学表现;肝癌的肉眼和组织学分型复习方法:表格对比记忆法第一节消化性溃疡主要发生于胃和十二指肠,胃溃疡点25%,十二指肠溃疡占70%,胃和十二指肠同时发生溃疡者称复合性溃疡,占5%。

一、病理变化肉眼观:溃疡通常为一个,多位于小弯侧,边缘整齐,常深达肌层。

直径多在2.5cm以内。

光镜下的溃疡组织由粘膜侧到浆膜面依次为渗出层、坏死层、肉芽组织层和瘢痕组织四层结构。

渗出层由白细胞和纤维素构成,其下为纤维素样坏死层。

肉芽组织由新生的毛细血管和成纤维细胞组成,排列与溃疡面垂直。

瘢痕组织与溃疡面平行,常发生玻璃样变。

溃疡底部常可见增生性动脉内膜炎或伴有血栓及血栓机化。

溃疡处肌层大多消失,溃疡周围粘膜上皮可见增生性改变。

溃疡的分层(重要!)1.渗出层2.坏死层3. 肉芽组织层4.瘢痕组织二、并发症(一)幽门梗阻:约发生于3%的患者,是长期慢性溃疡所形成的大量瘢痕致使幽门狭窄。

(二)穿孔:约发生于5%的患者。

十二指肠溃疡病较胃溃疡病更易发生穿孔。

十二指肠溃疡穿孔多见于前壁溃疡。

溃疡病穿孔可引起腹膜炎。

(三)出血:溃疡底较大血管被腐蚀则引起大出血。

发生于10%~15%的患者,可引起失血性休克、呕吐咖啡样物或排黑便。

(四)癌变:主要见于长期胃溃疡病的患者。

癌变率仅1%或1%以下。

癌变之溃疡体积增大,边缘隆起而不整齐,溃疡底污秽常有较多坏死组织。

2001-3-43.上消化道大出血最常见的病因是A.胃十二指肠溃疡B.门静脉高压症C.应激性溃疡D.胆道出血E.胃癌【答疑编号21070101】答案:A第二节病毒性肝炎病毒性肝炎由甲、乙、丙、丁、戊、己、庚型肝炎病毒引起。

甲型和戊型肝炎由肠道传染,乙型、丙型和丁型肝炎由非肠道途径传染。

一、病毒性肝炎的基本病理变化以肝细胞的弥漫性变质性炎(变性、坏死)为主,伴有不同程度的炎细胞浸润、肝细胞再生和纤维组织增生等变化。

病毒性肝炎的基本病理变化(重要!)变质:(1)变性: 肝细胞水肿(胞质疏松化、气球样变)和嗜酸性变(核变小,胞质嗜酸性增强)(2)坏死: 包括嗜酸性坏死(单个肝细胞凋亡,由嗜酸性变发展而来,形成嗜酸性小体)和溶解性坏死(多见,由重度细胞水肿发展而来)。

根据坏死范围溶解性坏死可分为点状坏死:单个或数个肝细胞的坏死碎片状坏死:界板肝细胞的灶状坏死崩解桥接坏死:连接两个坏死区的带状坏死大片状坏死:几乎累及整个肝小叶渗出:(3)炎细胞浸润: 以淋巴细胞和单核细胞为主,呈灶状或散在浸润于汇管区或肝小叶内。

增生:(4)增生:肝细胞再生,纤维组织增生————→ 肝硬化毛玻璃样肝细胞:在HE染色光镜下,慢性乙肝及HBsAg携带者的肝组织内常可见细胞浆内充满嗜酸性细颗粒状物质、不透明似毛玻璃样的细胞,称为毛玻璃样肝细胞。

免疫组化和免疫荧光检查HbsAg为阳性。

电镜下见滑面内质网增生、池内含有大量HBsAg颗粒。

二、临床病理类型和病变特点分为急性、慢性及重型肝炎三大类:(一)急性普通型肝炎可分为黄疸型和无黄疸型。

病变以肝细胞变性为主,其中以肝细胞胞质疏松化和气球样变、肝细胞嗜酸性变和嗜酸性小体形成为主。

坏死病变较轻,表现为肝小叶内散在的点状坏死。

黄疸型急性普通型肝炎坏死灶稍多、稍重,可见毛细胆管腔内胆栓形成。

(二)慢性普通型肝炎1995年我国提出了根据病理变化的程度将慢性肝炎分为轻、中、重度3类:(1)轻度慢性肝炎:有点灶状坏死,偶见轻度碎片状坏死,汇管区纤维组织增生,肝小叶结构完整。

(2)中度慢性肝炎:肝细胞坏死明显,可见中度碎片状坏死及特征性的桥接坏死。

肝小叶内有纤维间隔形成,但小叶结构大部分保存。

(3)重度慢性肝炎:肝细胞坏死严重且广泛,有重度的碎片状坏死及大范围桥接坏死。

坏死区出现肝细胞不规则再生。

小叶周边及小叶内纤维组织增生,并可形成纤维条索状连接,分隔肝小叶结构,晚期出现小叶结构紊乱,形成假小叶。

(三)重型肝炎病情严重,根据起病急缓及病变程度,可分为急性重型和亚急性重型两种。

(1)急性重型肝炎:起病急,病变发展迅猛,病死率高,故又称暴发型或电击型肝炎。

病理变化表现为肝细胞坏死严重而广泛,坏死自小叶中央开始,向四周扩展,呈弥漫性片状(坏死面积约占2/3)。

肝窦内及汇管区有多量淋巴细胞及吞噬细胞浸润。

肝细胞再生现象不明显。

肉眼观,肝体积显著缩小,尤以左叶为甚,重量减至600~800g,质地柔软,包膜皱缩。

切面呈黄色或褐红色,故又称急性黄色(或红色)肝萎缩。

本型肝炎大多因肝功能衰竭而死亡,如能渡过急性期,部分病例可发展为亚急性重型肝炎。

(2)亚急性重型肝炎多数是由急性重型肝炎迁延而来,或一开始病变就比较缓和呈亚急性经过。

病理特点是大片的肝细胞坏死(坏死面积约占50%)同时出现肝细胞结节状再生。

由于坏死区网状纤维支架塌陷和胶原纤维化,致使再生的肝细胞失去原有依托呈不规则结节状。

小叶内外有大量炎细胞浸润。

结节间小胆管增生,常见胆汁淤积形成胆栓。

肉眼观,肝脏不同程度缩小,被膜皱缩,呈黄绿色,故又称亚急性黄色肝萎缩,病程长者可出现坏死后性肝硬化之改变。

肝细胞坏死类型纤维组织其他急性普通型以肝细胞变性为主,坏死较轻,表现为肝小叶内散在的点状坏死肝细胞胞质疏松化和气球样变、肝细胞嗜酸性变和嗜酸性小体形成慢性普通型轻度点灶状坏死,偶见轻度碎片状坏死汇管区纤维组织增生,肝小叶结构完整中度中度碎片状坏死及特征性的桥接坏死肝小叶内有纤维间隔形成,但小叶结构大部分保存重度重度的碎片状坏死及大范围桥接坏死形成纤维条索状连接,分隔肝小叶结构,晚期出现小叶结构紊乱,形成假小叶。

重型急性肝细胞坏死严重而广泛,呈弥漫性片状(坏死面积约占2/3)肝细胞再生现象不明显;急性黄色(或红色)肝萎缩亚急性大片的肝细胞坏死(坏死面积约占50%)肝细胞结节状再生;亚急性黄色肝萎缩2001-1-46.病毒性肝炎中见明显碎片状坏死和桥接坏死的是A.急性黄疸型肝炎B.亚急性重型肝炎C.慢性持续性肝炎D.慢性普通型肝炎E.急性重型肝炎【答疑编号21070102】答案:D2003-3-7.一肝炎患者作肝穿刺活检,镜下见肝细胞点状坏死,汇管区见少量淋巴细胞浸润及轻度纤维组织增生,肝小叶结构完整。

上述病变符合A.急性普通型肝炎B.轻度慢性肝炎C.中度慢性肝炎D.重度慢性肝炎E.早期肝硬化【答疑编号21070103】答案:B2002-4-92.肝体积明显缩小,外观黄绿色,表面呈结节状,光镜下见肝细胞大片坏死,同时可见肝细胞再生结节,明显淤胆,大量炎症细胞浸润,结节间纤维组织及小胆管明显增生,根据上述病变应诊断为A.急性黄疸性普通型肝炎B.重度慢性肝炎C.急性重型肝炎D.亚急性重型肝炎E.门脉性肝硬化【答疑编号21070104】答案:D2004-41.急性普通型病毒性肝炎,其坏死病变主要为A.点状坏死B.桥接坏死C.碎片状坏死D.大片坏死E.灶性坏死【答疑编号21070105】答案:A第三节门脉性肝硬化由多种原因导致肝细胞弥漫性变性坏死,继而出现纤维组织增生和肝细胞结节状增生,这三种改变反复交错进行,使肝小叶结构被改建,肝脏变形、变硬而形成肝硬化。

分为门脉性、坏死后性、胆汁性、寄生虫性等多种类型,其中最常见的是门脉性肝硬化。

在我国,门脉性肝硬化最常见的病因是病毒性肝炎。

一、病理变化由于肝细胞反复坏死增生,致使正常肝小叶结构被破坏,由增生的纤维组织将再生之肝细胞结节分割包绕,形成大小不等,圆形或椭圆形的肝细胞团,称假小叶。

假小叶的中央静脉缺如、偏位或有两个以上。

肝细胞索排列紊乱。

假小叶周围胆管和纤维组织增生,并有慢性炎细胞浸润。

肉眼观,早、中期肝体积正常或略增大,质地稍硬。

后期体积缩小,重量减轻,可减至1000g 以下。

表面呈小结节状,最大结节直径不超过1.0cm。

切面见小结节间为条索状纤维组织。

结节因脂肪变或淤胆呈黄色或黄绿色。

二、临床病理联系(内科重要知识点,病理从略)(一)门脉高压是由于门静脉、中央静脉和小叶下静脉受压,肝静脉和肝动脉之间形成吻合支的结果。

主要临床表现有:(1)胃肠道淤血、水肿,致患者食欲不振和消化不良;(2)脾脏肿大可引起脾功能亢进;(3)腹水形成,表现为腹腔内出现大量草黄色的清亮液体,腹水形成的主要原因:(略)(4)侧支循环形成(指部分门静脉血经门-腔静脉吻合支绕过肝脏直接回流到体静脉循环。

侧支循环形成后可引起:食管下段静脉丛曲张,破裂可引起大出血,甚至导致死亡;直肠静脉丛曲张,形成痔核,破裂导致便血;脐周浅静脉高度扩张,形成“海蛇头”现象)。

2001-2-42.对肝硬化有确诊价值(病理改变)的是A.肝肿大质地偏硬B.脾肿大C. 球蛋白升高D.肝穿刺活检有假小叶形成E.食道吞钡X线检查有虫蚀样充盈缺损【答疑编号21070106】答案:D(二)肝功能不全肝功能不全可造成:(1)激素灭活功能下降,表现为睾丸萎缩、男性乳腺发育和蜘蛛痣;(2)出血倾向:主要原因是肝合成凝血因子和纤维蛋白减少;脾功能亢进引起血小板减少也是造成出血倾向的原因之一;(3)黄疸:肝细胞坏死造成胆汗淤积,出现肝细胞性黄疸;(4)肝昏迷:是肝功能极度衰竭的结果,主要原因是从肠道吸收的含氮物质不能在肝脏解毒,引起氨中毒。

第四节原发性肝癌一、肝癌的肉眼分型(1)巨块型(2)多结节型(3)弥漫型:瘤组织在肝内弥漫分布,结节不明显,常在肝硬化的基础上发生。

二、肝癌的组织学类型(1)肝细胞性肝癌:癌细胞具有肝细胞的分化特点。

癌组织中有大量纤维结缔组织增生分割称为硬化性肝细胞性肝癌。

癌组织中纤维组织大量增生且呈分层状者,称为纤维板层性肝细胞性肝癌。

(2)胆管上皮癌:较少见,具有胆管上皮细胞的分化特点,可呈腺癌或实性癌图象。

(3)混合性肝癌:具有肝细胞性肝癌和胆管上皮癌两种结构。