第四章_帝国时代的文化大一统

- 格式:ppt

- 大小:6.59 MB

- 文档页数:86

秦朝的政治制度与统一秦朝是中国历史上的一个重要朝代,被誉为“中国的帝国时代”,其开创了中国历史上第一次大一统局面。

秦朝的政治制度和统一,对中国历史的进程产生了深远的影响。

本文将从多个方面来探讨秦朝的政治制度和统一。

一、秦朝政治制度1.中央集权秦朝是中国历史上第一个真正意义上的中央集权政府。

秦始皇通过“焚书坑儒”、“车同轨、书同文”等措施,实现了思想上、语言文字上的一体化,统一了中国的文化观念,开创了中国历史上的中央集权时代。

2.行政区划秦朝实行了郡县制度,将一些小国的领土进行统一划分为若干个郡和县,统一了行政区划。

这种制度不仅使得行政管理更加便于实行,而且也为之后的历朝历代提供了治理框架。

3.科举制度秦朝还开始了科举制度,对人才进行选拔。

这种制度不但为后世提供了人才储备,而且也体现了科学和技术的发展。

二、秦朝统一1.政治上的统一秦朝实行“以战兴国”、“以战制服”、“四面楚歌”等策略,几乎消灭了中国境内所有其他小国,实现了中国的大一统格局。

在这种大一统下,所有的人都服从于中央政府,这种实现政治上的统一是经过掌握了武力手段,将其他国家进行吞并和维护自己的所谓“国家安全”。

2.文化上的统一秦朝实施“焚书坑儒”、“车同轨书同文”等措施,统一了语言文字和思想观念。

这是文化统一的前提。

3.经济上的统一秦朝展开了大规模的基础设施建设,比如修建长城、修筑秦岭和修建道路等。

这些工程建设的实行,加强了秦朝领土的一体化,进一步提高了秦朝的经济实力。

三、秦朝的影响1.中央集权制度的形成秦朝推行的中央集权制度对中国历史影响深远。

这一制度成为王朝政治制度的基本框架,并且对中国历代王朝政治制度的发展产生了深刻的影响。

2.文化统一随着中央制度的出现,文化意识在中国历史中占据了重要地位。

秦朝通过实行建立语言文字和思想观念上的一体化,使得整个中国具有强烈的文化认同和自尊心。

3.地理环境的改变秦朝修筑长城、修筑秦岭和修建道路等措施,对中国的地理环境产生了影响,未来的历世王朝在此基础上不断发展。

《中国文化史纲》学习指导教材:冯天瑜杨华任放《中国文化史》导论知识要点1、“中国”初义:“中”指居中集众之旗,引申为中心、中央;“国”指执戈捍卫之城,进而指称军事、政治中心地。

2、民族:泛指历史上形成的,处不同社会发展阶段的各种人群共同体。

3、“中华”:是“中国”与“华夏”的复合简称,“华”通“花”,意谓文化灿烂,所谓中国“有服章之美,故谓之华”。

华夏先民建国黄河中游,自认中央,且又文化发达,故称“中华”。

4、“文化”与“文明”的关系:“文化”的本质内涵是“自然的人化”,人通过有目的的劳作,将天造地设的加工为文化。

而“文明”则是文化发展到较高阶段或泛指对不开化的克服,或指超越蒙昧期和野蛮期的历史阶段。

进入“文明”阶段的标志,有文字发明与使用、金属工具发明与使用、城市出现等等。

故中国的文化史长达百万年之久,而进入创制并使用文字和金属工具的文明时代约四千年左右。

5、广义文化:包括物质、精神、制度、行为四层面的文化,是广义文化。

6、狭义文化:作为不停运行的广义文化在观念领域摹本的精神文化,是狭义文化,狭义的“文化”常与“政治”、“经济”并列使用。

7、中国文化的特质:人文传统、伦理中心、尊君重民、中庸协和、延绵坚韧。

8、“厚德载物”:意思是以深厚的德泽育人利物,今多用来指以崇高的道德、博大精深的学识培养学子成才。

9、中国文化的世界地位:中国文化是世界几大原生文化之一。

10、中国文化发生过哪几次转折,主要内容是什么:第一期,前文明期:猿人到大禹传子;第二期:文明奠基及元典创制期;第三期:统一帝国文化探索、定格期:秦汉;第四期:胡汉、中印文化融合期:魏晋南北朝至唐中叶;第五期:近古文化定型期:唐中叶到明中叶;第六期:东西文化交汇及现代转型期:明末迄今。

第一章:中国文化的发祥知识要点1、旧石器时代的文化特征:以石片石器为主、砾石石器和石核石器次之,刮削器、尖状器两类工具最为普遍,以石锤直接打击、单向反面加工器的方法为主,石斧不发达。

高中必修三历史知识点总结第一章商朝的兴起和衰落商朝是中国历史上第一个有文字记载的朝代,建立于公元前16世纪至公元前11世纪。

商朝的兴起与黄河流域的农业经济有着密切的关系。

商朝的主要特点是建立了中央集权制度,进一步巩固了奴隶制度。

商朝最辉煌的时期是在商汤和武丁两位君王的统治下。

商朝的兴起和衰落主要有以下几个方面的原因:其一,自然灾害的频繁使得社会秩序动荡,生产力水平下降;其二,贵族的贪欲导致社会矛盾激化,国家政权威信受到挑战;其三,周朝的兴起对商朝的统治产生威胁,最终导致了商朝的覆灭。

第二章周朝的兴起和衰亡周朝是中国历史上第一个正式实行封建地主阶级专政的朝代,建立于公元前11世纪。

周朝的主要特点是封建制度的形成和宗法制度的成熟。

周朝实行了分封制,通过与周室建立亲属关系的周王的诸侯建立的分封政权进行统治。

同时,周朝通过宗法制度对社会进行管理,巩固了封建地主阶级的统治地位。

周朝的兴起和衰亡主要有以下几个原因:其一,诸侯之间的争霸导致了周朝政权的削弱和崩溃;其二,诸侯之间的联姻和亲属结盟使得周室与周王政权失去中央的控制权;其三,周朝的腐败和贵族的贪欲使得社会矛盾激化,封建制度成为混乱的制度。

第三章春秋战国时期的变局春秋战国时期是中国封建社会的过渡时期。

在这个时期,诸侯争霸,世家豪强相争,社会矛盾激化,文化艺术得到了发展。

春秋时期,周室的中央政权日益削弱,霸主政治占据了主要地位,政权形态不断发展。

战国时期,百家争鸣,百家争鸣,各个国家生产的武器和技术水平不断提高,军事力量也不断增强,社会的发展日益加速。

春秋战国时期的变局主要有以下几个原因:其一,春秋时期社会矛盾激化,国家政治日益削弱,百家争鸣,社会政治发展进一步提速;其二,战国时期由于诸侯间的争霸,各国之间的军事技术和军事力量不断发展,使得战国时期社会政治的发展进一步加速;其三,春秋战国时期社会经济水平的提高使得社会文化艺术得到了发展,社会政治日益复杂。

王家范:大一统帝国时代秦始皇统一六国,随后悉废封国,改为郡县,并宣称“乃今皇帝,一家天下”,“六合之内,皇帝之土。

西涉流沙,南尽北户。

东有江海,北过大夏。

人迹所至,无不臣者”。

全国设置36—48个郡,县、道1000个以上,(1)“封邦建国”时代结束。

中央集权体制的大一统帝国终于崛起于东亚。

(2)公元前221年作为时代的界标,不论过去、现在或将来,所有学习历史的人都会记住这个年份:中国“大一统”时代的开端。

从这以后的历史,与我们贴得越来越近,有一种似乎触摸得到的感觉。

但我们已经不可能再像19世纪的谭嗣同那样,为“两千年之政,皆秦政也”而愤激不已。

百年来认识上的种种反复,都教会我们,冷静清醒地“认识自己”,知其“何以如此”,要比简单否定过去,遽然与已往历史决裂更难,但也显得更为紧要。

这使人会不由自主地想到差不多贯穿近一个世纪的“中国封建社会长期停滞问题”的讨论。

这场讨论始于20年代,屡起高潮,至今未息。

读黄仁宇的一系列史论专集,就感觉得到今日我们也还不能摆脱这一情结。

尽管他使用的语言(例如他反对“封建”一词贯通到底)与观察的视角(重管理技术层面)并不相同,但仍是想回答中国何以不能顺利地由“中世纪”转向“现代”。

我们不难看到,讨论所指目标都集中于秦以后的中国社会及其基本体制上。

当年金观涛破门而出,检阅了上述成果,称这个问题类似“斯芬克斯之谜”,并一眼就发现史学界实际上是陷进了一张因果反复循环的“大网之中”。

(3)例如持专制主义统治与持小农经济结构的各为一派,都说这才是造成“中国封建社会长期停滞”的最基本的原因。

试问:是“专制主义统治造成了小农经济的落后”对,还是“小农经济落后使专制主义得以长存”对?这不成了“鸡生蛋”还是“蛋生鸡”?能不能跳出这张“大网”?我看也难。

当金观涛说出“斯芬克斯”时,其心里的潜台词已经包含着不敢自信的意思。

事实上,“超稳定”说也常被质疑驳难。

很有意思的是,黄仁宇也发出了同类的感慨,不过这回他换了一个典故,称其为“潘多拉魔盒”(《放宽历史的视界》)。

一、春秋战国之际的文化变革

诸子百家争鸣……

二、秦汉帝国时代的大一统文化

秦始皇统一六国后的政治变革与文化变革

汉武帝时期的文化变革

……

三、魏晋之际的文化变革

玄学

胡汉文化的融合互补

南北文化的整合

佛教华化与三教共弘

……

四、唐中叶以后的文化转折

安史之乱

理学

科举考试与文官政治

文化中心的南移

五、辽夏金元时期的文化变革

游牧文化与农耕文化的碰撞与融合

中西文化交流

六、明清时期的文化发展及变革

极端皇权与文化专制

郑和下西洋

七、中国文化的近代转型

洋务派运动

清末变法维新到辛亥革命

五四运动

马克思主义的传播及其中国化。

中国文化史复习提纲导论一、释“中国”1“中”飘扬的旗帜,又引义为空间上的中央。

“国”原指城邑。

“中国”初义是“中央之城”,即周天子所居京师(京都)(中国,京师也)2中国有多种引申,一如诸夏列邦,二如国境之内,三如中等之国,四如中央之国。

3印度称中国为“支那”,意谓“文物之国”。

4一个朝代自称“中国”,始于元朝。

二、释“中华民族”1从时序划分,有原始民族,古代民族,现代民族。

2其核心单字“族”,原义“矢锋”(箭头),引申为众。

3“中华”是“中国”与“华夏”的复合词之简称,较早出现于华夷混融的魏晋南北朝。

4由“民族”和“中华”组成复合词,出于晚清。

51905年孙中山组建同盟会,其誓词有“驱除鞑虏,恢复中华”一语,是对朱元璋讨元檄文口号的袭用。

三、释“文化”“文明”1“文”原指各色交错的纹理,“化”指二物相接。

“文”与“化”的配合使用,首见于《易●贲卦》的《象传》2“文化”构成整词,始于西汉末年经学家刘向的《说苑●指武》。

总之,作为整词的“文化”是“文治”与“教化”的合称。

3“文化”获得现代义,是在日本人以此词对译西洋术语的过程中开始的。

4文明:从人类的物质生产(尤其是对火的利用)引申到精神的光明普照大地。

5进入文明阶段的标志有三:文字发明与使用,金属工具发明与使用,城市出现。

6文化作为内涵丰富的多维概念被众多学科所探究,阐发,开端于近代欧洲。

7文化的本质内蕴是自然的人化。

8文化包括物质文化、精神文化、制度文化、行为文化。

包括这四种层面的文化是广义文化。

精神文化是狭义文化。

五、中国文化的生态环境1地理环境2经济土壤。

延绵久远的中国文化大体植根于农耕与游牧这样两种经济生活的土壤之中。

以年降水量400毫米线为界,中国约略分为湿润的东南和干寒的西北两大区域。

西极大漠的万里长城,大体上与这条年降水量400毫米线重合,是农耕文化与游牧文化的边界线。

3社会结构宗法制孕育于商代,定型于西周。

第一,政治权力和经济产权的继承,普遍遵循父系的单系世系原则。

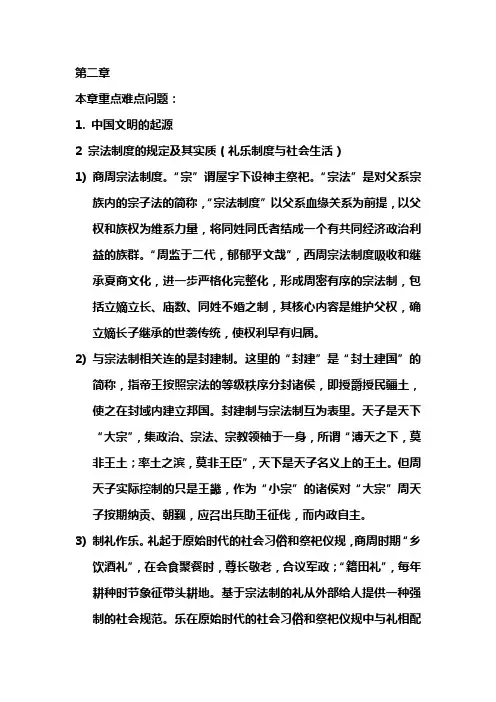

第二章本章重点难点问题:1. 中国文明的起源2 宗法制度的规定及其实质(礼乐制度与社会生活)1)商周宗法制度。

“宗”谓屋宇下设神主祭祀。

“宗法”是对父系宗族内的宗子法的简称,“宗法制度”以父系血缘关系为前提,以父权和族权为维系力量,将同姓同氏者结成一个有共同经济政治利益的族群。

“周监于二代,郁郁乎文哉”,西周宗法制度吸收和继承夏商文化,进一步严格化完整化,形成周密有序的宗法制,包括立嫡立长、庙数、同姓不婚之制,其核心内容是维护父权,确立嫡长子继承的世袭传统,使权利早有归属。

2)与宗法制相关连的是封建制。

这里的“封建”是“封土建国”的简称,指帝王按照宗法的等级秩序分封诸侯,即授爵授民疆土,使之在封域内建立邦国。

封建制与宗法制互为表里。

天子是天下“大宗”,集政治、宗法、宗教领袖于一身,所谓“溥天之下,莫非王土;率土之滨,莫非王臣”,天下是天子名义上的王土。

但周天子实际控制的只是王畿,作为“小宗”的诸侯对“大宗”周天子按期纳贡、朝觐,应召出兵助王征伐,而内政自主。

3)制礼作乐。

礼起于原始时代的社会习俗和祭祀仪规,商周时期“乡饮酒礼”,在会食聚餐时,尊长敬老,合议军政;“籍田礼”,每年耕种时节象征带头耕地。

基于宗法制的礼从外部给人提供一种强制的社会规范。

乐在原始时代的社会习俗和祭祀仪规中与礼相配合使用,到西周礼乐制度“相须为用”,这里的“乐”不仅指歌舞曲,而且包括与礼制相协配的所有艺术程式和意识规范,是基于审美清高的乐是从内部为人塑造一种自律的文化规范。

“乐从中出,礼自外作”,其目的都在于“整民”,《礼记·乐记》中阐述:“礼乐政刑,其极一也,所以同民心而出治道也。

……礼节民心,乐和民声,政以行之,刑以防之。

礼乐政刑,四达而不悖,则王道备矣”4)礼乐制度与宗法制和分封制相表里,通过具体的行为规范,礼典仪式,以及表示身份差别的舆服、宫室器用等,体现宗法等级制度,故“礼者,贵贱有等,长幼有差,富贵轻重皆有称者也。

第四章帝国时代的文化大一统大一统的历史观念秦的统一,标志着中华文化共同体的初步形成。

国家统一,多元文化整合的速度和力度加强;而整合后的一统文化,具有强大的凝聚力和向心力,又反过来增进政治一统。

统一是合理的、正常的,分裂是违理的、反常的,成为中华民族的心理定势。

一、秦汉文化政治大一统秦汉文化大一统特征的体现有两个方面:一是专制皇权的创建与初步完善;二是专制思想的确立。

一、皇帝制度的创建与初步完善皇帝制度的创建是秦汉时期一项伟大的文化杰作,它影响以后2000多年的封建政治制度,直到1911年才退出历史舞台,而且直到今天其在思想意识等方面的影响还是没有完全消除。

1、皇帝名号的确定秦始皇创建的用以维护最高封建统治者的尊严和权威的一项政治制度。

皇帝就成为我国封建时代历代王朝最高统治者的专称。

2、避讳和专享制度的规定避讳大体可分两类:一是公讳,即国家强令臣民所作的避讳,如避本朝皇帝名、孔子之名等;二是私讳,乃是文人士大夫对其长辈之名所作的避讳。

天子正号曰皇帝,自称曰朕,臣民称之曰陛下。

其言曰制、诏,史官记事曰上。

车马衣服器械百物曰乘舆,所在曰行在。

所居曰禁中。

印曰玺,所至曰幸,所进曰御。

3、名位制度的建立和发展名位制度是皇帝制度的重要组成部分,它突出了皇帝的特殊地位,充分强调了由皇帝一人独治天下的制度,主要包括年号、庙号、谥号、尊号及陵寝号等。

年号:是中国古代封建皇帝用以纪年的名号庙号:是中国古代帝王死后在太庙里立宣奉祀时追尊的名号。

谥号:古代帝王、诸侯、卿大夫、高官大臣等死后,朝廷根据他们的生平行为给予一种称号以褒贬善恶,称为谥或谥号。

尊号:中国古代尊崇皇帝、皇后的称号,是在谥号的基础上发展起来的。

秦朝官僚机构示意图皇帝中央政府:三公(丞相(协助皇帝)太尉(军事)御史大夫(监察))九卿地方行政(郡县制):郡(郡守(行政)郡尉(军事)监御史(监察))县乡里二、文化大一统1、地同域秦王朝做了三个方面的工作:一是毁坏战国时期在各国境上和交通要道上设置的军事要塞和各种障碍,下令拆除各国的一部分城郭;二是在全国修筑四通八达的交通道路开通了著名的灵渠(进广西安县西北),沟通了漓江、湘江,将长江、珠江两大水系连接在了一起;三是在地方全面推行郡县制,秦最初设36个郡,以后陆续增加到四十几个郡;汉王朝则主要是进一步巩固了中央集权制度。

论中国文化史上的重大变革及其影响――以秦汉帝国时代的大一统文化为例中国文化源远流长。

在历史演进的长河中,有曲折的峡路,也有江波平阔之处。

作为中国史上的英雄时代,秦汉史的整体风貌“闳放”而“雄大”。

秦汉时期是我国封建社会发展的第一个高峰时期。

先秦时期创造的物质文明与精神文明的丰硕成果,为秦汉时期的文化大发展提供了坚实稳固的上升阶梯。

秦汉时期全面发展的社会状况,又使先秦文化进一步发扬光大。

有些成就得到发展,有的学科领域得到拓宽,有些经过改造、发挥,更加完善、系统,更加理论化。

秦汉文化与先秦文化,一脉相承,又有创新。

海内六合大一统,封建经济大发展,秦汉封建国家影响深入边远地区,中外交往又有突破性的进展,以及自古以来我们民族对文化的崇尚,这些既是秦汉文化大发展的重要原因,又铸就了秦汉文化的特有风采。

一、秦始皇统一六国后的政治变革与文化变革自公元前230年至前221年,秦国先后灭韩、魏、楚、燕、赵、齐六国,终于建立了中国历史上第一个统一的、多民族的、专制主义中央集权制国家--秦朝。

秦始皇建立中央集权,是他统一六国后采取的一项空前的措施。

首先,改“王”为“皇帝”。

春秋战国时期的最高统治者一般都称为“王”,但秦统一中国以后,秦始皇觉得自己是“德迈三皇,功过五帝”,于是秦始皇单取一个“皇”字,同时又采上古“帝”位号,号曰“皇帝”。

自此“皇帝”就代替“王”而成为最高统治者的称谓。

而秦始皇就成了中国历史了第一位皇帝。

第二,加强中央政权组织。

秦王朝的中央政权是秦国原来的中央政权的延续和扩大,但官职的名称和权力有许多变化:最高统治者是皇帝,皇帝以外,中央最重要的官职是三分,即丞相、太尉、御史大夫。

在“三公”之下,有所谓“九卿”。

秦始皇统治时期,中央集权的重要特点是军政大权独揽于皇帝一人手中。

为使大权不致旁落,使丞相、太尉、御史大夫分掌政、军和监察大权,互不统属。

由于三公互不统属,所以最后决断只能归皇帝一人。

第三,调整地方政权组织。

高中历史教材精读:先秦时期先秦时期(远古—公元前221年),秦统一全国以前的历史时期,是我国由原始社会到奴隶社会、再到封建社会确立的发展过程,历史学界也分别称之为远古时期、上古时期。

这一时期是中华文明的起源和奠基时期。

中华文明探源工程等重大工程的研究成果,实证了我国百万年的人类史、一万年的文化史、五千多年的文明史。

提出文明定义和认定进入文明社会的中国方案,为世界文明起源研究作出了原创性贡献。

要充分运用中华文明探源工程等研究成果,更加完整准确地讲述中国古代历史。

要讲清楚中国是什么样的文明和什么样的国家,讲清楚中国人的宇宙观、天下观、社会观、道德观,展现中华文明的悠久历史和人文底蕴,促使世界读懂中国、读懂中国人民、读懂中国共产党、读懂中华民族。

——习近平:十九届中央政治局第三十九次集体学习时的讲话(2022年5月27日)一、远古时期:原始社会后期,中华文明起源,进入古国文明阶段。

中华文明探源工程等研究成果实证了中国拥有百万年的人类史、一万年的文化史、五千多年的文明史,中华文明呈现历史悠久、源远流长、自成体系、独立发展、多元一体、博大精深等特征。

以云南元谋人遗址为代表,距今约170万年,是中国拥有百万年人类史的见证。

距今约1万年前,中国进入新石器时代,原始农业和畜牧业开始出现,南北各地都有人工栽培粮食作物遗存的考古发现,这是中国拥有一万年文化史的证明。

原始农业、畜牧业的出现(“农业革命”),人类由食物的采集者变为生产者,这是人类进入文明社会的前提。

稍后的黄河中游仰韶文化、黄河下游大汶口文化、长江下游河姆渡文化等,均是距今约7000—5000年前,属母系氏族社会繁荣时期的典型遗址,中华农耕文化南稻北粟格局呈现南北融合的趋势,大量使用陶器。

随着生产、生活的稳定,产品出现剩余,私有制开始出现,社会逐渐出现贫富分化和不平等现象。

距今约5500年左右的新石器时代晚期,进入父系氏族社会,特别是传说中三皇五帝后期,中华大地万邦林立,开始出现国家的雏形和文明社会的特征。

中国文化史讲义第四章中国文化的大一统一、秦汉帝国的文化定势二、大一统帝国思想意识形态的确立三、今文经学与古文经学的区别四、帝国文化的对外拓展五、佛教的传入和道教的创立一、秦汉帝国的文化定势1、秦帝国的建立基础:建立一个强大的中央集权制的国家。

1.1 皇帝制度1.2 三公、九卿三公:丞相、太尉御、史大夫九卿:奉常、郎中令、卫尉、太仆、廷尉、典客、宗正、治粟内史、少府1.3 废除分封,实行郡县制2、秦朝的文化变革书同文车同轨度同制行同伦地同域修秦律3、帝国经略边疆3.1 北逐匈奴,修筑长城3.2 南征越族,统一岭南3.3开发西南,略通“五尺道”4、阿房宫和秦陵的修建5、汉对秦、楚文化的继承汉代文化的特点是对秦、楚文化的双重继承,是北方黄河流域文化与南方长江流域文化的又一次大整合。

汉代文化中,在治国制度上表现出明显的继承关系,在乐舞及文学方面则有着一脉相承的楚文化遗风。

二、大一统帝国思想意识形态的确立秦始皇——法家主张:暴力方针,利用严酷的刑罚来限制人民的言行。

汉高祖——道家主张:黄老道家思想,主张清净无为,同时也倡导儒家的仁政。

汉武帝——儒家主张:仁政,法治相配合,儒法兼施。

1、焚书2、坑儒3、霸黜百家独尊儒术西汉时期,为了统一思想,汉武帝采纳了董仲舒的“罴黜百家、独尊儒术”的建议结论:儒家学说从此成为中国封建社会的统治思想。

儒家“大一统”的观念深入人心,同时仁义、谦让、讲孝道、讲信用等,也逐渐形成中华民族所特有的道德理论观念。

三、今文经学与古文经学的区别◆“今文经”,指战国以来通过口传心授,传诵下来的,以当时通行隶书抄录的儒家著作定本。

◆“古文经”,指先秦时期用六国文字书写的儒家典籍。

◆经学是汉代至清代的官方哲学◆汉武帝时有“五经” 《诗》、《书》、《礼》、《易》、《春秋》◆东汉时增加《孝经》《论语》,合称“七经”◆唐文宗时,并入由《春秋》分出的“三传”《春秋左氏传》、《春秋公羊传》、《春秋gu梁传》,以及由《礼》分出的“三礼” 《周礼》、《仪礼》、《礼记》,加上《尔雅》,成为“十二经”◆宋代时,增加《孟子》,“十三经”正式形成区别:古文经◆强调“经世致用”,认为孔子是古代文化的保存者◆视角是政治的,把经书的“义”与政治联系起来,尊崇孔子,认为孔子是托古改制的“素王”◆注重微言大义,学风活泼◆汉武帝至西汉末年居官学正统地位今文经❝以六经为史料,注重考据❝视角是历史的,讲究文字训诂,着重探讨经文本义,主张复古❝古文经学尊崇周公❝注重典章考据,学风朴实❝东汉至东汉末年“古文经学”占上风四、帝国文化的对外拓展1、张蓦通西域第一次出使西域联络大月氏夹击匈奴公元前138年沟通了与西域各国的联系,为汉经营西域打下了良好的基础。

古代帝国的建立和统一的重要性古代帝国的建立和统一对于一个国家和民族的发展具有重要的意义和影响。

在人类历史的长河中,许多帝国崛起和繁荣的过程都离不开帝国统一的努力,在政治、经济、文化等各个方面都产生了深远的影响。

本文将从不同的角度来探讨古代帝国的建立和统一的重要性。

一、政治上的重要性古代帝国的建立和统一在政治上是至关重要的。

它可以将国家的权力整合起来,统一的政权可以更好地实施国家治理,确立统一的法律和制度,提高国家的行政效率和稳定性。

例如,中国秦朝的统一,使得各个封建诸侯国得到一体化的统治,实现了一个中央集权的政权形式,极大地加强了国家的统治力和行政管理能力。

古代帝国的统一还可以避免内部分裂和权力斗争的发生。

各个部落或地方的统一可以消除内部矛盾和对立,使得国家能够更好地抵御外部侵略和保障国家的安全。

例如,罗马帝国的建立和统一,使得亚欧大陆的许多国家都被罗马帝国纳入统一的帝国体系下,避免了战乱和内乱,保持了较长时间的相对稳定。

二、经济上的重要性古代帝国的建立和统一在经济上也具有重要的影响。

帝国统一可以统一市场和货币,打破地方封闭的经济体系,促进区域之间的贸易和经济合作。

统一的税收制度和贸易规则,可以提高国家的财政收入和经济实力,加强国家的发展能力。

例如,蒙古帝国的建立和统一,将从东亚到中亚的广阔地区纳入统一的帝国领域下,带来了繁荣的丝绸之路贸易和文化交流,也促进了各地经济的发展。

帝国的建立和统一还可以提供更好的治理条件,促进农业、手工业和商业的发展,推动生产力的提升和经济的繁荣。

统一的交通和通信网络,可以加强各地之间的联系和交流,促进资源的流动和配置,提高经济效益。

例如,希腊亚历山大大帝的帝国征服和统一带来了繁荣的希腊化时代,迅速推动了东西方文化和商业的交流。

三、文化上的重要性古代帝国的建立和统一对于文化的传播和融合也起到了积极的作用。

各个地区和民族的统一可以促进文化的交流和融合,形成更加综合和宽广的文化体系。