静脉窦血栓形成与诊治

- 格式:pptx

- 大小:4.84 MB

- 文档页数:27

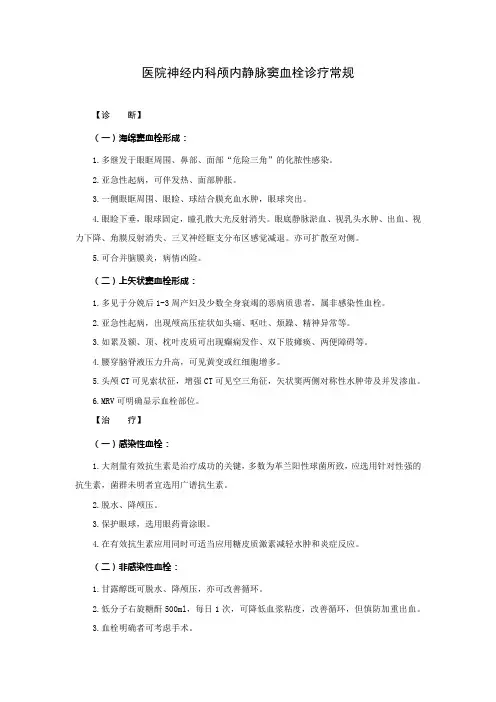

医院神经内科颅内静脉窦血栓诊疗常规

【诊断】

(一)海绵窦血栓形成:

1.多继发于眼眶周围、鼻部、面部“危险三角”的化脓性感染。

2.亚急性起病,可伴发热、面部肿胀。

3.一侧眼眶周围、眼睑、球结合膜充血水肿,眼球突出。

4.眼睑下垂,眼球固定,瞳孔散大光反射消失。

眼底静脉淤血、视乳头水肿、出血、视力下降、角膜反射消失、三叉神经眶支分布区感觉减退。

亦可扩散至对侧。

5.可合并脑膜炎,病情凶险。

(二)上矢状窦血栓形成:

1.多见于分娩后1-3周产妇及少数全身衰竭的恶病质患者,属非感染性血栓。

2.亚急性起病,出现颅高压症状如头痛、呕吐、烦躁、精神异常等。

3.如累及额、顶、枕叶皮质可出现癫痫发作、双下肢瘫痪、两便障碍等。

4.腰穿脑脊液压力升高,可见黄变或红细胞增多。

5.头颅CT可见索状征,增强CT可见空三角征,矢状窦两侧对称性水肿带及并发渗血。

6.MRV可明确显示血栓部位。

【治疗】

(一)感染性血栓:

1.大剂量有效抗生素是治疗成功的关键,多数为革兰阳性球菌所致,应选用针对性强的抗生素,菌群未明者宜选用广谱抗生素。

2.脱水、降颅压。

3.保护眼球,选用眼药膏涂眼。

4.在有效抗生素应用同时可适当应用糖皮质激素减轻水肿和炎症反应。

(二)非感染性血栓:

1.甘露醇既可脱水、降颅压,亦可改善循环。

2.低分子右旋糖酐500ml,每日1次,可降低血浆粘度,改善循环,但慎防加重出血。

3.血栓明确者可考虑手术。

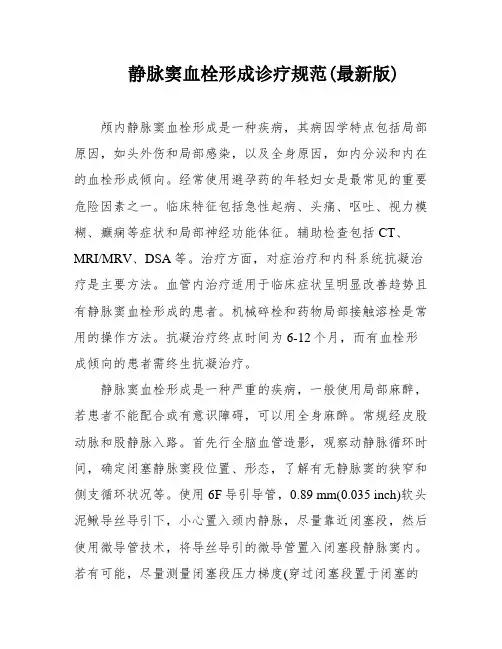

静脉窦血栓形成诊疗规范(最新版)颅内静脉窦血栓形成是一种疾病,其病因学特点包括局部原因,如头外伤和局部感染,以及全身原因,如内分泌和内在的血栓形成倾向。

经常使用避孕药的年轻妇女是最常见的重要危险因素之一。

临床特征包括急性起病、头痛、呕吐、视力模糊、癫痫等症状和局部神经功能体征。

辅助检查包括CT、MRI/MRV、DSA等。

治疗方面,对症治疗和内科系统抗凝治疗是主要方法。

血管内治疗适用于临床症状呈明显改善趋势且有静脉窦血栓形成的患者。

机械碎栓和药物局部接触溶栓是常用的操作方法。

抗凝治疗终点时间为6-12个月,而有血栓形成倾向的患者需终生抗凝治疗。

静脉窦血栓形成是一种严重的疾病,一般使用局部麻醉,若患者不能配合或有意识障碍,可以用全身麻醉。

常规经皮股动脉和股静脉入路。

首先行全脑血管造影,观察动静脉循环时间,确定闭塞静脉窦段位置、形态,了解有无静脉窦的狭窄和侧支循环状况等。

使用6F导引导管,0.89 mm(0.035 inch)软头泥鳅导丝导引下,小心置入颈内静脉,尽量靠近闭塞段,然后使用微导管技术,将导丝导引的微导管置入闭塞段静脉窦内。

若有可能,尽量测量闭塞段压力梯度(穿过闭塞段置于闭塞的远端测量静脉窦内压力,然后拉回闭塞近端测压,两者之差为压力梯度),以作溶栓再通后对照。

然后将微导管置入闭塞静脉窦内行溶栓治疗,技术与动脉内溶栓相似,可以酌情应用机械性操作。

如导丝头端塑成螺旋状或不规则形状,也可使用拉栓装置将血栓拉出。

静脉窦内给予溶栓药物的同时,可以在动脉内适当给药(尿激酶50万一80万U),促使微静脉栓子溶解。

若因为流出血管狭窄,造成静脉窦血栓形成,即血栓远端静脉窦狭窄所致,可以在狭窄段置入支架,方法同颈动脉支架术,但不使用保护装置。

年龄<15岁,或临床症状逐渐好转者应该谨慎使用,尽量内科抗凝治疗,可以保留微导管在静脉窦内,持续给予尿激酶(2万一4万U/h),总量<400万U。

术后处理包括给予抗血小板聚集药物和(或)行抗凝治疗,以防止血栓再次形成。

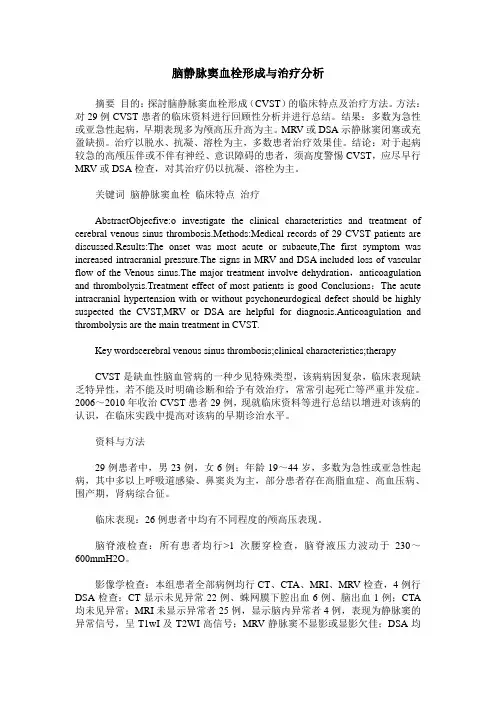

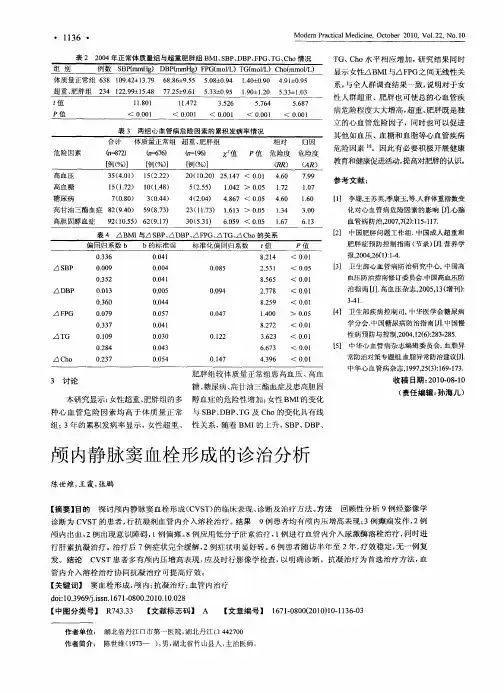

脑静脉窦血栓形成与治疗分析摘要目的:探討脑静脉窦血栓形成(CVST)的临床特点及治疗方法。

方法:对29例CVST患者的临床资料进行回顾性分析并进行总结。

结果:多数为急性或亚急性起病,早期表现多为颅高压升高为主。

MRV或DSA示静脉窦闭塞或充盈缺损。

治疗以脱水、抗凝、溶栓为主,多数患者治疗效果佳。

结论:对于起病较急的高颅压伴或不伴有神经、意识障碍的患者,须高度警惕CVST,应尽早行MRV或DSA检查,对其治疗仍以抗凝、溶栓为主。

关键词脑静脉窦血栓临床特点治疗AbstractObjecfive:o investigate the clinical characteristics and treatment of cerebral venous sinus thrombosis.Methods:Medical records of 29 CVST patients are discussed.Results:The onset was most acute or subacute,The first symptom was increased intracranial pressure.The signs in MRV and DSA included loss of vascular flow of the Venous sinus.The major treatment involve dehydration,anticoagulation and thrombolysis.Treatment effect of most patients is good Conclusions:The acute intracranial hypertension with or without psychoneurdogical defect should be highly suspected the CVST,MRV or DSA are helpful for diagnosis.Anticoagulation and thrombolysis are the main treatment in CVST.Key wordscerebral venous sinus thrombosis;clinical characteristics;therapyCVST是缺血性脑血管病的一种少见特殊类型,该病病因复杂,临床表现缺乏特异性,若不能及时明确诊断和给予有效治疗,常常引起死亡等严重并发症。

10 颅内静脉窦血栓形成颅内静脉窦血栓形成病因学特点:一局部原因:头外伤、局部感染二全身原因:1 内分泌和内在的血栓形成倾向成为主要原因2 经常使用避孕药的年轻妇女是最常见的重要危险因素,其比例为4-13%3 围产期妇女亦是高危人群,比例约7-14%4 遗传性血栓形成倾向的比例为20-30%5 35%患者找不到病因临床特征一症状:急性起病:80%以上妊娠产褥相关颅内静换脉窦血栓表现为急性发病头痛发生率75-95%,亚急性发作,部分类似蛛网膜下腔出血三联征头痛呕吐视力模糊占20-40%癫痫35-50%产褥相关患者癫痫发生率76%,局限性脑水肿、出血和感觉缺失二体征40-60%出现局部神经功能体征运动、感觉缺失,失语,偏盲,癫痫,颅神经麻痹头痛,呕吐,共济失调是小脑静脉血栓、侧窦和直窦闭塞联合作用的结果,占9% 意识障碍颅内出血35-50% 多有双侧或单侧额、枕、颞叶出血辅助检查CT:筛查、一线检查工具MRI/MRV:诊断和随访的良好方法DSA:诊断和治疗的金标准其他要明确的检查:腰穿、脑电图、经颅多普勒超声临床治疗对症治疗:抗癫痫、降颅压、控制精神运动异常、止痛、抗炎治疗内科系统抗凝治疗一线抗凝治疗能有效降低致残率和死亡率1 肝素通过静脉途径给药,维持活化部分凝血酶原时间(APTT)2-3之间2 低分子肝素皮下给药,q12h,用于过渡到口服抗凝药物3 华法令口服,为出院后长期抗凝,维持国际标准化值(PT-INR)2-3倍,但妊娠患者尽量避免使用华法令。

4 建议抗凝治疗终点时间抗凝6-12月;眼底视乳头水肿消失;DSA/MRV基本正常;腰穿压力恢复正常。

但有血栓形成倾向的需终生抗凝治疗。

血管内治疗1适应证①临床表现为颅内高压症状者(头痛、恶心、喷射性呕吐等),且逐渐加重,严格内科治疗无效。

②CT, MRI或M RV显示有静脉窦血栓形成。

③常规腰椎穿刺压力>250mmH2O。

④眼底检查见双侧视盘水肿。

颅内静脉和静脉窦血栓形成(CVST)诊治指南(全文)关键字:静脉窦血栓CVST 诊治指南颅内静脉和静脉窦血栓形成(CVST)是由于多种病因引起的以脑静脉回流受阻、脑脊液吸收障碍为特征的特殊类型脑血管病。

约占所有卒中的比例为0.5~1%按部位可分为:脑内浅静脉、深静脉或静脉窦按性质可分为感染性和非感染性。

临床缺乏特异性,漏诊率可达73%,40%的患者平均诊断时间在10天以上,各年龄组均可发病,常无高血压、动脉粥样硬化、冠心病等病史,大多为亚急性(48小时至30天)或慢性(30天以上)起病。

症状体征主要取决于静脉(窦)血栓形成的部位、性质、大小以及继发性脑损害的程度等因素,可单侧或双侧,或左右交替出现,如存在局灶性神经功能缺损同时合并颅内压增高,应该考虑到CVST的可能,常出现急性或反复发作的头痛、视乳头水肿、一侧肢体的无力和感觉障碍、失语、偏盲、痫性发作、孤立性颅内压增高综合征、不同程度的意识障碍或精神症状。

一.临床常见分类及临床特点1. 上矢状窦血栓形成大多为非炎症性,以婴幼儿、产褥期妇女和老年患者居多,常为急性或亚急性起病,早期即可出现颅内压增高的表现,可出现不同程度的意识障碍,累及脑皮质静脉,可出现局限或全身性癫痫、偏瘫、偏身感觉障碍、双下肢瘫伴膀胱功能障碍、失语等。

2. 海绵窦血栓形成多为炎症性,常继发于鼻窦炎、鼻旁及上面部皮肤的化脓性感染,急性起病,单侧或双侧II 、III 、IV 、VI 对颅神经受累,眶内静脉回流受阻可出现眶内软组织、眼睑、眼结膜、前额部皮肤水肿,眼球突出,并发症有脑膜炎、脑脓肿、颈内动脉病变、垂体和下丘脑功能病变等。

3. 横窦、乙状窦血栓形成多为炎症性,常继发于化脓性中耳炎、乳突炎主要表现为头痛、呕吐、视乳头水肿等颅内高压症状和体征,也可伴有精神症状,可出现三叉神经和外展神经麻痹(岩窦),或颈静脉孔综合征(颈静脉),并发症有脑膜炎、脑脓肿、硬膜下或硬膜外脓肿等常伴原发病灶局部皮肤红肿、疼痛、压痛。

颅内静脉窦血栓形成(Cerebral Venous Thrombosis, CVT)是一种相对少见的脑血管疾病,但具有较高的致残率和死亡率。

以下是对该病的内容丰富描述,包括病因、病理生理、临床表现、诊断、治疗及预后等方面。

一、病因1. 遗传因素:遗传性凝血因子异常、抗磷脂抗体综合征等。

2. 获得性因素:妊娠、口服避孕药、感染、肿瘤、脱水、血液病、系统性红斑狼疮等。

3. 局部因素:颅脑外伤、手术、脑膜瘤、脑膜炎等。

4. 其他因素:肥胖、吸烟、饮酒、高血压、糖尿病等。

二、病理生理1. 静脉窦阻塞:导致静脉回流受阻,引起局部静脉压力升高。

2. 静脉瘀血:导致脑组织水肿、瘀血,甚至出血。

3. 脑组织损伤:由于局部脑组织缺血、缺氧,导致神经元损伤、坏死。

4. 脑膜刺激:静脉窦血栓形成后,脑膜受到刺激,出现脑膜刺激症状。

三、临床表现1. 病因相关症状:如感染、肿瘤等原发病的表现。

2. 脑膜刺激症状:头痛、恶心、呕吐、颈抵抗感等。

3. 局灶性神经症状:偏瘫、言语障碍、视力障碍、感觉障碍等。

4. 脑水肿症状:意识障碍、癫痫、瞳孔不等大等。

5. 脑出血症状:头痛、呕吐、意识障碍、肢体瘫痪等。

6. 其他症状:发热、白细胞升高、血沉加快等。

四、诊断1. 影像学检查:头颅CT、MRI、MRA、DSA等,可显示静脉窦血栓形成、脑水肿、脑出血等。

2. 脑脊液检查:压力升高,细胞数、蛋白含量升高。

3. 凝血功能检查:PT、APTT、纤维蛋白原等指标异常。

4. 血液检查:血常规、血沉、C反应蛋白等。

五、治疗1. 一般治疗:卧床休息、脱水、抗感染、维持水电解质平衡等。

2. 抗凝治疗:肝素、华法林等,降低血栓形成风险。

3. 溶栓治疗:尿激酶、重组组织型纤溶酶原激活剂等,溶解血栓。

4. 抗血小板治疗:阿司匹林、氯吡格雷等,预防血栓形成。

5. 对症治疗:抗癫痫、降颅压、抗感染等。

6. 外科治疗:对于局部血栓形成明显、病情恶化者,可行静脉窦切开术、血栓摘除术等。

外伤性颅内静脉窦血栓治疗(综述)摘要:颅内静脉系统血栓形成(CVST)是指多种病因引起的以脑静脉回流受阻、渗出液吸收障碍为特征的特殊类型脑血管病。

颅脑外伤所致脑静脉窦血栓形成(CVST)是颅内静脉窦血栓形成的一种特殊类型,死亡率较高。

其治疗有抗凝治疗和介入溶栓治疗,随着临床实践的发展,抗凝治疗现仍是颅内静脉窦血栓的重要治疗方法,而介入溶栓治疗起到越来越重要作用,该文就对以上内容简要综述,以期能对临床治疗外伤性颅内静脉窦血栓提供一定参考。

关键词:外伤性;颅内静脉窦血栓;治疗;综述颅内静脉窦血栓形成(CVST)是一种严重的、起病急、发展迅速、危险性高、死亡率高等特点的脑血管疾病[1],由于临床表现变化多样,易被颅脑外伤表现所掩盖,延误诊治,70%患者表现为头痛,并可作为唯一表现[2],其他又恶心、呕吐、癫痫发作、意识障碍、精神障碍,局灶性神经功能缺损、视视乳头水肿等[3]。

自CT、MRI和DSA的应用以来,其诊断率大大提高,外伤性颅内静脉窦血栓一旦确诊,应尽早积极的治疗。

目前对CVST公认的一线治疗仍是肝素抗凝,尽管使CVST的预后得到显著提高,但目前仍有10%左右的患者预后不良,近年来血管内治疗技术的发展取得了显著的临床效果,下面就对治疗的进展予以综述。

1、去除病因对骨折碎片压迫引起的静脉窦血栓者要手术摘除骨片,解除对窦的压迫,从而更有效的止血;由感染引起的应去除感染,使用足量敏感抗生素或光谱抗生素、外科手术清除原发灶、化脓性病灶等;在治疗原发病基础上还应积极纠正脱水、降低血液粘度、改善局部血液循环。

虽然外科手术治疗创伤大、效果不明确,但当颅内压急剧增高将会导致病情急剧恶化,去过度通气、骨瓣减压、渗透性利尿等是阻止病人死亡或致残的必然选择[4]。

其手术指征包括1、存在死亡风险2、累及深静脉系统3、对全身肝素化临床反应不明显4、精神状态改变、昏迷或较大占位性病变患者5、经静脉肝素抗凝治疗无效患者[5]。

颅内静脉窦血栓形成的病因治疗与预防颅内静脉血栓形成(cerebralvenoussinusthrombosis,CVST)它是一组特殊类型的脑血管疾病,其特征是脑静脉回流受阻和脑脊液吸收障碍,由多种原因引起。

发病率不足所有中风1%。

通常在儿童和中青年中很常见,而在儿童患者中,由感染引起的侧窦和海绵窦很常见。

化脓性中耳炎和乳突炎患者容易形成横窦和乙状窦,统称为侧窦血栓形成。

颅内静脉窦血栓形成的致病因素分别为:炎性颅内静脉血栓形成继发于感染病变,最常发生在海绵窦和乙状窦,常见病变有:1.化脓性病变,如面部病变,特别是在危险三角形,很容易通过眼静脉进入海绵窦。

2.中耳炎或乳突炎等耳部病变可引起乙状窦血栓形成。

3、蝶窦或筛窦炎症,通过筛静脉或破坏蝶窦壁进入海绵窦。

4.横窦岩窦海绵窦可沿翼静脉丛或侵入颈静脉,累及颈深或扁桃体周围脓肿、上颌骨髓炎等。

5.上矢状窦可通过皮质静脉累积脑膜炎和脑脓肿。

全身性感染,如各种细菌感染引起的败血症。

在非炎性颅内静脉血栓形成的病因和危险因素中,有各种疾病或综合征导致高凝血。

全身衰竭、脱水、慢性消耗性疾病。

2娠及产褥期。

三、脑外伤。

4.血液疾病,如真性红细胞增多、急性淋巴细胞白血病、阵发性血红蛋白尿症、先天性或获得性凝血机制障碍(抗凝酶Ⅲ缺乏蛋白C、蛋白S缺乏、凝血因子Vleiden突变及活性蛋白C抵抗等)5.自身免疫性疾病,如Bechet疾病,系统性红斑狼疮(SLE)、溃疡性结肠炎、抗磷脂抗体(包括狼疮抗凝抗体和抗心脂抗体)综合征。

6.手术。

心脏病,包括先天性或获得性。

长期口服避孕药。

9、仍有20-25%病人无病因或危险因素。

一般来说,静脉血栓形成有以下三个因素,但静脉血栓形成的影响因素不同。

1.静脉血流滞缓。

2.静脉壁损伤。

3.改变血液成分。

颅内静脉血栓形成缺乏特异性,症状体征不同,急性疾病,也可在几周后缓慢发病。

最常见的症状包括头痛、局灶性神经功能缺损、癫痫发作意识障碍视盘水肿等。

颅内静脉窦血栓形成,该怎么治疗?颅内静脉窦血栓是一种相对少见的脑血管疾病,常由外伤、感染、肿瘤、凝血机制异常等因素引起。

血栓阻塞静脉窦造成静脉血液回流不畅,可使颅内静脉和毛细血管的压力增加,继而导致脑水肿、颅内高压、癫痫和脑出血等并发症,严重时可危及患者生命。

据文献报道,颅内静脉窦血栓发生率约为0.5%~2%,因其病因复杂、临床表现多样且缺乏特异性,以往较难作出临床诊断,同时也缺乏有效的治疗方法。

磁共振成像和脑血管造影等神经影像学检查技术的不断进步为该病的诊断提供了重要帮助。

在治疗方面,目前临床上主要有抗凝和溶栓治疗。

同时,有学者针对病情较重的颅内静脉窦血栓患者,探索了以脑血管介入技术实施局部溶栓和机械碎栓、取栓等治疗方法,取得了良好的疗效。

1. 单纯抗凝治疗颅内静脉窦血栓可能是由静脉狭窄、血流改变或血液高凝状态等多种原因所致。

抗凝治疗适用于血栓形成时间较短、阻塞程度较轻、血栓无明显机化、全身状况良好的患者。

可常规使用低分子肝素0.4mL皮下注射(2次/d),或同时加用阿司匹林0.1~0.3g(1次/d)抗血小板聚集,连续使用2~3周至病情稳定后,改用华法林口服,由初始剂量1.25mg(1次/d)逐渐加量,使国际标准化比值(INR)维持在2.0~2.5。

密切监测并控制凝血酶原时间和活化部分凝血活酶时间在正常值范围,连续治疗至少6个月。

单个静脉窦血栓形成经抗凝治疗后,可明显改善临床症状,预防血栓扩展,建立侧支循环,从而加强血液回流代偿,为纤维蛋白自行溶解提供时间,最终使闭塞的静脉窦部分或完全再通。

抗凝治疗的缺点是对于病情复杂如多个静脉窦血栓形成、创伤后需要手术干预的患者,行单纯抗凝治疗未必能获得满意的疗效,甚至存在血栓复发的风险;抗凝时间窗的把握目前仍无定论。

有研究推荐,存在暂时性危险因素的患者可服用华法林3~6个月,有轻度慢性病的患者治疗可以长达1年。

在安全性方面,对于已经存在颅脑外伤或颅内出血的患者,国内外少有因为使用抗凝剂治疗而造成继发性出血的病例。

探讨颅内静脉窦血栓形成的早期诊治体会摘要:目的研究分析颅内的静脉窦血栓(cerebr al venous sinus thr ombosis,CVST)的形成原因,以及对其进行早期的诊疗体会。

方法此次研究的对象是选择30例颅内静脉窦血栓患者,对其形成的原因、临床上的病症以及早期诊疗的具体方案和预后的具体情况等进行分析。

结果 CVST患者的形成原因大多数为急性或亚急性的发病,其中由感染继发性的CVST患者7例,非感染性的CVST患者18例。

在所有的CVST患者中,上矢状窦栓的形成最为常见。

患者的主要临床病症为头晕、恶心、视力降低以及癫痫等神经系统疾病症状。

治疗方案中,使用单纯的肝素进行治疗23例,使用静脉窦内溶栓联合肝素进行治疗7例。

22例患者痊愈,4例患者经治疗后留有后遗症,4例患者不治身亡。

结论 CVST患者的临床病症主要表现为变异性很大,并且缺乏特异性,一般最常见于孕产妇。

因而,对于CVST患者的临床早期诊断非常重要,能够明确患者的病情,并及时进行抗凝治疗,必要时可联合溶栓治疗,大多数患者的预后效果较好。

早期诊断以及积极合理的联合抗凝以及溶栓,是救治患者非常关键的步骤。

关键词:颅内静脉窦;血栓的形成;早期诊疗[Abstract] Objective To study the causes of cerebr al sinus(CVST venous thr ombosis)and the early diagnosis and treatment of intracranial venous sinus thrombosis. Methods the subjects of this study were 30 patients with intracranial venous sinus thrombosis. The causes,clinical symptoms,specific diagnosis and prognosis of the patients were analyzed. Results most of the causes of CVST were acute or subacute,in which 7 cases were secondary to infection,and 18 were non infectious CVST patients(CVST). In all CVST patients,the formation of superior sagittal sinus thrombosis is most common. The main clinical symptoms of the patient are dizziness,nausea,decreased vision,and neurological symptoms such as epilepsy. In the treatment regimen,23 patients were treated with simple heparin,and 7 patients were treated with intravenous thrombolysis with heparin. 22 cases were cured,4 patients after treatment sequelae,4 patients died. Conclusion the clinical symptomsof CVST patients are mainly variability and lack of specificity,which are most common in pregnant women. Therefore,it is very important for the early clinical diagnosis of CVST patients. It can make clear the patient's condition and carry out anticoagulant treatment in time. If necessary,it can be combined with thrombolytic therapy,and the prognosis of most patients is better. Early diagnosis,active and rational combination of anticoagulation and thrombolysis are critical steps in the treatment of patients.[Keywords] intracranial venous sinus;thrombosis formation;early diagnosis and treatmentCVST在临床上属于一种缺血性的脑血管类疾病,一般患者发病时比较隐袭,并且多数患者发病比较急,少数属于慢性起病,临床上,患者的表现多样,并且没有特异性,因而临床诊断相对比较困难,而且误诊率比较高[1]。