脊柱稳定性

- 格式:doc

- 大小:3.00 MB

- 文档页数:1

人体脊柱支撑的原理

人体脊柱支撑的原理是靠骨骼结构和肌肉群的协同作用。

脊柱由一系列的椎骨组成,椎骨之间通过椎间盘连接。

椎间盘有吸收冲击和分担压力的作用。

首先,脊柱的骨骼结构提供了支撑和稳定性。

椎骨通过关节连接在一起,形成强大的骨架。

椎骨的形状和排列方式使得脊柱可以承受垂直压力和水平力。

此外,脊柱还有弯曲和扭转的灵活性,使得人体可以进行各种动作和活动。

其次,肌肉群的作用也是至关重要的。

脊柱周围的肌肉群包括腹肌、背肌、腰肌等,它们通过收缩和放松控制着脊柱的姿势和稳定性。

当肌肉群收缩时,它们会产生向脊柱施加的力,从而支撑和稳定脊柱。

此外,肌肉群还能通过对脊柱的调节,使身体能够保持平衡和站立。

综上所述,人体脊柱的支撑原理是骨骼结构和肌肉群的协同作用。

骨骼结构提供了支撑和稳定性,而肌肉群通过收缩和放松来调节脊柱的姿势和稳定性。

这种协同作用使得人体能够保持站立姿势,并且在运动和活动中保持平衡和姿势稳定。

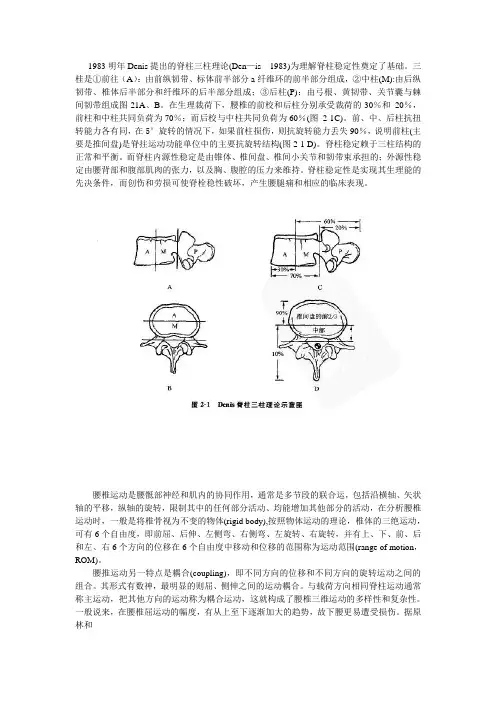

1983明年Denis提出的脊柱三柱理论(Den—is 1983)为理解脊柱稳定性奠定了基础。

三桂是①前往(A):由前纵韧带、标体前半部分a纤维环的前半部分组成,②中柱(M):由后纵韧带、椎体后半部分和纤维环的后半部分组成;③后柱(P):由弓根、黄韧带、关节囊与棘间韧带组成图21A、B。

在生理裁荷下,腰椎的前校和后柱分别承受裁荷的30%和20%,前柱和中柱共同负荷为70%;而后校与中柱共同负荷为60%(图2-1C)。

前、中、后柱抗扭转能力各有同,在5°旋转的情况下,如果前柱损伤,则抗旋转能力丢失90%,说明前柱(主要是推间盘)是脊拄运动功能单位中的主要抗旋转结构(图2-1 D)。

脊柱稳定赖于三柱结构的正常和平衡。

而脊柱内源性稳定是由锥体、椎间盘、椎间小关节和韧带束承担的;外源性稳定由腰背部和腹部肌肉的张力,以及胸、腹腔的压力来维持。

脊柱稳定性是实现其生理能的先决条件,而创伤和劳损可使脊栓稳性破坏,产生腰腿痛和相应的临床表现。

腰椎运动是腰骶部神经和肌内的协同作用,通常是多节段的联合运,包括沿横轴、矢状轴的平移,纵轴的旋转,限制其中的任何部分活动、均能增加其他部分的活动,在分析腰椎运动时,一般是将椎骨视为不变的物体(rigid body),按照物体运动的理论,椎体的三绝运动,可有6个自由度,即前屈、后伸、左侧弯、右侧弯、左旋转、右旋转,并有上、下、前、后和左、右6个方向的位移在6个自由度中移动和位移的范围称为运动范围(range of motion,ROM)。

腰推运动另一特点是耦合(coupling),即不同方向的位移和不同方向的旋转运动之间的组合。

其形式有数神,最明显的则屈、侧伸之间的运动耦合。

与载荷方向相同脊柱运动通常称主运动,把其他方向的运动称为耦合运动,这就构成了腰椎三维运动的多样性和复杂性。

一般说来,在腰椎屈运动的幅度,有从上至下逐渐加大的趋势,故下腰更易遭受损伤。

据原林和yamamoto测试:L5、S1运动幅度最大;但根据pearcy的研究:L4、5最大,这可能与Pearcy 的测试对象是活体,腰背部肌肉、韧带对L5、S1节段有稳定性保护作用之故。

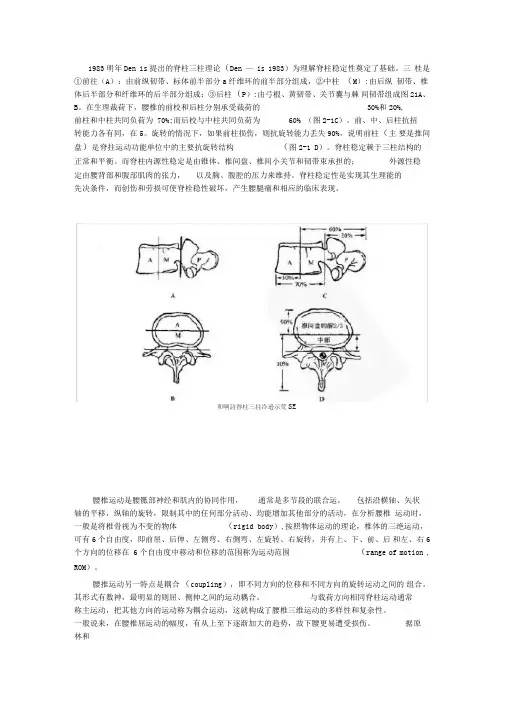

1983明年Den is提出的脊柱三柱理论(Den — is 1983)为理解脊柱稳定性奠定了基础。

三桂是①前往(A):由前纵韧带、标体前半部分a纤维环的前半部分组成,②中柱(M):由后纵韧带、椎体后半部分和纤维环的后半部分组成;③后柱(P):由弓根、黄韧带、关节囊与棘间韧带组成图21A、B。

在生理裁荷下,腰椎的前校和后柱分别承受裁荷的30%和20%,前柱和中柱共同负荷为 70%;而后校与中柱共同负荷为60% (图2-1C)。

前、中、后柱抗扭转能力各有同,在5。

旋转的情况下,如果前柱损伤,则抗旋转能力丢失90%,说明前柱(主要是推间盘)是脊拄运动功能单位中的主要抗旋转结构(图2-1 D)。

脊柱稳定赖于三柱结构的正常和平衡。

而脊柱内源性稳定是由锥体、椎间盘、椎间小关节和韧带束承担的;外源性稳定由腰背部和腹部肌肉的张力,以及胸、腹腔的压力来维持。

脊柱稳定性是实现其生理能的先决条件,而创伤和劳损可使脊栓稳性破坏,产生腰腿痛和相应的临床表现。

和啊詩眷柱三拄冷逊示荒SE腰椎运动是腰骶部神经和肌内的协同作用,通常是多节段的联合运,包括沿横轴、矢状轴的平移,纵轴的旋转,限制其中的任何部分活动、均能增加其他部分的活动,在分析腰椎运动时,一般是将椎骨视为不变的物体(rigid body),按照物体运动的理论,椎体的三绝运动,可有6个自由度,即前屈、后伸、左侧弯、右侧弯、左旋转、右旋转,并有上、下、前、后和左、右6个方向的位移在 6个自由度中移动和位移的范围称为运动范围(range of motion , ROM)。

腰推运动另一特点是耦合(coupling),即不同方向的位移和不同方向的旋转运动之间的组合。

其形式有数神,最明显的则屈、侧伸之间的运动耦合。

与载荷方向相同脊柱运动通常称主运动,把其他方向的运动称为耦合运动,这就构成了腰椎三维运动的多样性和复杂性。

一般说来,在腰椎屈运动的幅度,有从上至下逐渐加大的趋势,故下腰更易遭受损伤。

第1篇一、实验目的本次实验旨在通过脊柱功能评定,了解受试者的脊柱健康状况,评估其脊柱功能,为后续的康复训练和健康管理提供依据。

二、实验对象与方法1. 实验对象:选取20名健康成年人为实验对象,其中男性10名,女性10名,年龄在20-45岁之间。

2. 实验方法:- 采用问卷调查法收集受试者的一般资料,包括年龄、性别、职业、生活习惯等。

- 通过体格检查法对受试者的脊柱进行初步评估,包括颈椎、胸椎、腰椎的生理弯曲度、活动度等。

- 利用脊柱功能评定量表(如OSW、VAS等)对受试者的脊柱功能进行量化评估。

- 对受试者进行脊柱功能训练,包括颈椎、胸椎、腰椎的伸展、旋转、屈曲等运动,观察其训练效果。

三、实验内容1. 问卷调查:- 收集受试者的一般资料,包括年龄、性别、职业、生活习惯等。

2. 体格检查:- 观察受试者的站立姿势、坐姿,评估脊柱的生理弯曲度。

- 检查受试者的颈椎、胸椎、腰椎的活动度,包括前屈、后伸、侧弯、旋转等。

3. 脊柱功能评定:- 使用脊柱功能评定量表对受试者的脊柱功能进行量化评估,包括疼痛程度、活动度、功能受限等方面。

4. 脊柱功能训练:- 根据受试者的脊柱功能评定结果,制定个性化的脊柱功能训练方案。

- 对受试者进行为期4周的脊柱功能训练,每周3次,每次30分钟。

四、实验结果1. 问卷调查结果:- 受试者的一般资料如下:平均年龄为30岁,男性10名,女性10名,职业分布为办公室工作人员、教师、销售人员等。

2. 体格检查结果:- 受试者的脊柱生理弯曲度基本正常,颈椎、胸椎、腰椎的活动度在正常范围内。

3. 脊柱功能评定结果:- 受试者的脊柱功能评定结果显示,大部分受试者存在不同程度的疼痛和活动度受限,其中颈椎疼痛率为60%,腰椎疼痛率为50%。

4. 脊柱功能训练效果:- 经过4周的脊柱功能训练后,受试者的疼痛程度明显减轻,颈椎疼痛率降至40%,腰椎疼痛率降至30%。

同时,受试者的脊柱活动度有所提高,功能受限情况得到改善。

![什么叫做脊柱稳定性[技巧]](https://uimg.taocdn.com/5920040c6ad97f192279168884868762caaebb10.webp)

什么叫做脊柱稳定性Write等(1987)最先提出脊柱稳定性的概念,认为在生理条件下脊柱各结构能够维持其相互间的正常位置关系,不会引起脊髓或者脊神经根的压迫和损害,称为“临床稳定”,而当脊柱丧失这一功能时,叫作“临床不稳定”。

影响脊柱稳定性的因素包括四大类:结构性稳定器—椎体的形状与大小,关节面的形状、大小与方向;动力性稳定器—韧带、纤维环、关节面软骨;流体力学稳定器—髓核的膨胀度;随意性稳定器—整体运动肌和局部稳定肌。

以上四种因素的病理改变都可导致脊柱稳定性的下降,如脊柱骨折导致结构性稳定器的破坏,腰部急性扭伤导致动力性稳定器的损坏,随着年龄增长、髓核的膨胀度逐渐下降,以及各种原因导致的肌肉功能下降。

对于结构性稳定器、动力性稳定器、流体力学稳定器的问题,临床一般采取保守治疗如卧床、矫形器保护、药物、牵引、理疗等方法,对于随意性稳定器的功能障碍,则采取运动治疗技术。

Panjabi于1992年提出了保持脊柱稳定性“三亚系模型”:被动亚系、主动亚系和神经控制亚系。

三亚系间的相互关系?被动亚系主要由椎体、小关节突和关节囊、韧带等成分组成。

躯干前屈过程中,后纵韧带、小关节突及其关节囊和椎间盘是主要的稳定性维系结构。

躯干后伸过程中,前纵韧带、纤维环前部纤维和小关节突是主要的稳定性维系结构。

水平旋转运动中脊柱的稳定性主要由椎间盘和椎骨关节突维系。

侧屈过程中脊柱稳定性的研究较少,可能与椎体间韧带作用有关。

在脊柱活动的中位区域,被动亚系还可作为本体感受器,感受椎体位置的变化,为神经控制亚系提供反馈信息。

其感受器主要位于椎间盘、韧带和关节面上。

被动亚系损伤可以增大中位区间的范围,提高对神经控制亚系活动的要求。

中位区域(Neutral Zone)是指在此脊柱活动范围内,脊柱节段活动的内部阻力较小,属于生理性活动范围的一部分,此时总内应力(活动阻力)保持最小值状态。

张力性区域(Elastic Zone)指从中位区域(NZ)到脊柱节段活动极限范围之间区域,此时脊柱节段活动会遇到较大的内部阻力。

脊柱稳定性的概念,认为在生理条件下脊柱各结构能够维持其相互间的正常位置关系,不会引起脊髓或者脊神经根的压迫和损害,称为“临床稳定”,而当脊柱丧失这一功能时,叫作“临床不稳定”。

影响脊柱稳定性的因素包括四大类:1结构性稳定器—椎体的形状与大小,关节面的形状、大小与方向;2动力性稳定器—韧带、纤维环、关节面软骨;3流体力学稳定器—髓核的膨胀度;4随意性稳定器—整体运动肌和局部稳定肌。

以上四种因素的病理改变都可导致脊柱稳定性的下降,如脊柱骨折导致结构性稳定器的破坏,腰部急性扭伤导致动力性稳定器的损坏,随着年龄增长、髓核的膨胀度逐渐下降,以及各种原因导致的肌肉功能下降。

对于结构性稳定器、动力性稳定器、流体力学稳定器的问题,临床一般采取保守治疗如卧床、矫形器保护、药物、牵引、理疗等方法,对于随意性稳定器的功能障碍,则采取运动治疗技术。

保持脊柱稳定性“三亚系模型”:被动亚系、主动亚系和神经控制亚系。

三亚系间的相互关系?被动亚系主要由椎体、小关节突和关节囊、韧带等成分组成。

在脊柱活动的中位区域,被动亚系还可作为本体感受器,感受椎体位置的变化,为神经控制亚系提供反馈信息。

其感受器主要位于椎间盘、韧带和关节面上。

被动亚系损伤可以增大中位区间的范围,提高对神经控制亚系活动的要求。

中位区域(Neutral Zone)是指在此脊柱活动范围内,脊柱节段活动的内部阻力较小,属于生理性活动范围的一部分,此时总内应力(活动阻力)保持最小值状态。

张力性区域(El astic Zone)指从中位区域(NZ)到脊柱节段活动极限范围之间区域,此时脊柱节段活动会遇到较大的内部阻力。

在NZ区间,被动亚系不参与脊柱稳定性维持,此刻的脊柱稳定性取决于局部肌肉(loc al muscle)活动的维系;在EZ区间,被动亚系参与脊柱稳定性维持。

主动亚系由肌肉和肌腱组成,它们与神经控制亚系协同活动,共同维系脊柱在中位区间的稳定性。

采用去除肌肉的实验证明,缺乏相应的肌肉的支持,腰椎可以在极其轻度的负载之下就会变得非常不稳定。

一、实验背景脊柱是人体的重要支撑结构,由椎骨、椎间盘、关节、韧带和肌肉等组成。

脊柱的稳定性对于维持人体正常生理功能至关重要。

为了研究脊柱的力学特性及其影响因素,我们进行了一系列脊柱实验,并对实验结果进行了详细分析。

二、实验目的1. 研究脊柱在不同载荷条件下的力学响应;2. 分析脊柱各组成部分对整体稳定性的影响;3. 探讨脊柱损伤后的恢复机制。

三、实验方法1. 实验材料:选取新鲜猪脊柱作为实验材料,确保其生理结构完整;2. 实验设备:力学测试系统、切片机、显微镜等;3. 实验步骤:(1)将猪脊柱沿纵向切开,去除软组织,保留椎骨、椎间盘、关节、韧带和肌肉等结构;(2)将脊柱固定在力学测试系统上,进行不同载荷条件下的拉伸、压缩和扭转实验;(3)利用切片机将脊柱各组成部分进行切片,观察其微观结构;(4)对实验数据进行统计分析,得出脊柱的力学特性。

四、实验结果与分析1. 脊柱在不同载荷条件下的力学响应(1)拉伸实验:在拉伸实验中,脊柱的最大载荷为1000N,此时脊柱的变形量为10mm。

结果表明,脊柱在拉伸条件下具有一定的弹性,但变形量较小,说明脊柱具有较好的抗拉伸性能。

(2)压缩实验:在压缩实验中,脊柱的最大载荷为2000N,此时脊柱的变形量为20mm。

结果表明,脊柱在压缩条件下具有较好的抗压性能,但变形量较大,说明脊柱在承受较大压力时容易发生形变。

(3)扭转实验:在扭转实验中,脊柱的最大扭矩为200N·m,此时脊柱的变形量为15°。

结果表明,脊柱在扭转条件下具有较好的抗扭性能,但变形量较大,说明脊柱在承受较大扭矩时容易发生扭转。

2. 脊柱各组成部分对整体稳定性的影响(1)椎骨:椎骨是脊柱的主要支撑结构,其强度和刚度对脊柱的稳定性至关重要。

实验结果表明,椎骨的强度和刚度较高,对脊柱的稳定性起到了关键作用。

(2)椎间盘:椎间盘是脊柱的重要缓冲结构,其厚度和弹性对脊柱的稳定性有较大影响。

实验结果表明,椎间盘的厚度和弹性适中,对脊柱的稳定性起到了缓冲作用。

脊柱的运动功能脊柱是人体的重要部位之一,它不仅起到支撑身体的作用,还具有丰富的运动功能。

本文将以脊柱的运动功能为主题,从不同角度探讨脊柱的灵活性、稳定性以及与其他器官的协调配合。

一、脊柱的灵活性脊柱由多个椎骨组成,它们之间通过椎间盘连接,形成了一个弯曲的结构。

这使得脊柱具有一定的弹性和灵活性,能够进行多种运动。

首先是前屈和后伸的运动,这是脊柱最常见的运动形式。

通过腰椎的前屈和后伸,人体可以完成弯腰、挺身等动作。

其次是侧弯运动,通过脊柱的侧弯,人体可以实现侧身、扭转等动作。

另外,脊柱还具有旋转的能力,通过脊柱的旋转,人体可以完成转身、转体等动作。

这些灵活的运动使得人体可以适应不同的生活和工作环境。

二、脊柱的稳定性尽管脊柱具有灵活性,但它也需要具备一定的稳定性,以保护椎间盘和神经系统。

脊柱的稳定性主要依靠韧带、肌肉和腹腔压力等因素来维持。

韧带连接着相邻的椎骨,起到稳定脊柱的作用。

肌肉则通过收缩和松弛来支撑脊柱,维持其稳定性。

腹腔压力是指腹腔内的气压,通过腹肌的收缩和腹腔内的压力变化,可以增加脊柱的稳定性。

脊柱的稳定性对于保护椎间盘和神经系统的健康非常重要。

三、脊柱与其他器官的协调配合脊柱不仅与肌肉、韧带等组织有协调配合,还与其他器官如神经系统、呼吸系统等紧密联系。

首先是与神经系统的协调配合。

脊柱中有一条重要的神经通道,即脊髓,它负责传递大脑和身体其他部位的信息。

脊柱的运动会影响脊髓的受压情况,过度受压可能导致神经传导受阻。

因此,保持脊柱的正常运动对于神经系统的健康至关重要。

其次是与呼吸系统的协调配合。

脊柱的运动对于呼吸的深度和频率有一定的影响。

正常的脊柱运动可以促进呼吸肌肉的协调收缩,提高呼吸效率。

脊柱作为人体的支撑结构之一,具有丰富的运动功能。

它既具备灵活性,可以完成前屈、后伸、侧弯和旋转等多种运动,又需要维持一定的稳定性,以保护椎间盘和神经系统的健康。

此外,脊柱还与神经系统和呼吸系统等器官紧密配合,共同维持人体的正常功能。

脊柱形态测量参数一、简介脊柱形态测量参数是评估脊柱健康和诊断脊柱疾病的重要工具。

通过测量脊柱的各项参数,可以了解脊柱的生理状态、异常变化以及可能存在的问题。

本文将介绍脊柱形态测量的几个重要参数,并阐述其在临床应用中的意义。

二、脊柱侧弯角度脊柱侧弯角度是评估脊柱侧弯程度的重要指标。

正常人的脊柱是直立的,但某些情况下,脊柱会呈现侧弯的形态。

通过测量侧弯角度,可以确定脊柱侧弯的程度,并判断是否需要进行治疗。

脊柱侧弯角度的测量通常使用X线片或者三维成像技术。

三、脊柱旋转角度脊柱旋转角度是评估脊柱旋转程度的重要参数。

脊柱的旋转是指脊椎骨在垂直轴周围的旋转运动。

正常情况下,脊柱的旋转是均匀的,但某些情况下,脊柱会出现异常的旋转。

通过测量脊柱旋转角度,可以了解脊柱旋转的程度,并判断是否存在脊柱扭曲畸形。

四、脊柱曲度脊柱曲度是评估脊柱曲线程度的重要指标。

正常的脊柱具有前凸和后凸的曲线,这种曲线有助于支撑身体的重量和保持平衡。

但某些情况下,脊柱的曲线会发生异常变化,如脊柱侧凸、脊柱后凸等。

通过测量脊柱的曲度,可以判断脊柱曲线的程度,并确定是否需要进行治疗。

五、脊柱长度脊柱长度是评估脊柱生长发育状态的重要参数。

正常情况下,脊柱的长度应该与身高相匹配,但某些情况下,脊柱的长度可能存在异常变化。

通过测量脊柱的长度,可以了解脊柱的生长发育状态,并判断是否存在生长障碍或退化病变。

六、脊柱关节角度脊柱关节角度是评估脊柱关节运动程度的重要指标。

脊柱的运动主要依靠脊椎骨之间的关节,这些关节在正常情况下应该具有一定的活动度。

通过测量脊柱关节角度,可以了解脊柱关节的活动程度,并判断是否存在关节僵硬或功能障碍。

七、脊柱稳定性脊柱稳定性是评估脊柱支撑能力和运动稳定性的重要指标。

正常情况下,脊柱应该具有一定的稳定性,能够支撑身体的重量和保持正常的运动功能。

但某些情况下,脊柱的稳定性可能受到损害,如脊柱骨折、脊柱滑脱等。

通过评估脊柱的稳定性,可以判断脊柱是否存在结构性损伤或功能性障碍。

瑜伽脊柱相关知识点总结脊柱是人体最重要的支撑结构之一,它由33颗椎骨组成,被称为:颈椎、胸椎、腰椎、骶骨和尾骨。

它不仅仅支撑着整个身体的重量,并且还保护着脊髓。

脊髓是神经系统的一部分,它起着传递神经信息的作用,控制着身体的肌肉和器官。

因此,脊柱的健康对整个身体的健康有着非常重要的影响。

在现代生活中,许多人由于长时间的坐姿、错误的姿势以及缺乏运动,导致脊柱出现各种问题,比如脊柱侧弯、脊柱前屈、脊柱后弯、腰椎间盘突出等等。

这些问题会导致脊柱和神经系统的紊乱,甚至引发疼痛和其他健康问题。

因此,通过瑜伽练习,可以有效地帮助改善脊柱的健康,减少脊柱问题带来的困扰。

下面我们来谈谈瑜伽中关于脊柱的一些知识点:1. 脊柱的生理曲度正常情况下,人体的脊柱是呈现着四个生理性曲度的,它们分别是颈椎和腰椎的前凸,以及胸椎和骶骨的后凸。

这些曲度的存在有助于分担身体的重量,减少脊柱在日常生活和运动中的受力,并且增加脊髓的保护。

同时,这些曲度还可以帮助身体保持平衡,并且减少颈椎、腰椎和胸椎的损伤。

因此,通过瑜伽练习,可以帮助维持脊柱的正常生理曲度,保持脊柱的健康。

2. 脊柱的灵活性脊柱的灵活性对整个身体的健康有着非常重要的影响。

一个灵活的脊柱可以帮助我们改善运动的效率,减少运动中的受伤风险,并且减少身体疼痛。

通过瑜伽练习,特别是一些脊柱的扭转和弯曲动作,可以帮助增加脊柱的柔韧性,减少脊柱问题的发生,并且增加身体的舒适感。

3. 脊柱的稳定性除了灵活性,脊柱的稳定性也同样重要。

一个稳定的脊柱可以帮助我们维持正常的姿势,减少无关节炎等问题,以及提高身体的平衡性。

通过瑜伽练习,可以帮助我们强化脊柱周围的肌肉,提高脊柱的稳定性,减少脊柱问题的发生。

4. 注意脊柱的拉伸脊柱的拉伸对维持脊柱的健康也非常重要。

通过瑜伽练习,我们可以进行一些脊柱的拉伸动作,比如下犬姿势、猫式动作、月牙式动作等等,这些动作可以帮助拉伸脊柱周围的肌肉和韧带,增加脊柱的柔韧性,减少脊柱问题的发生。

脊柱生物力学特点

脊柱生物力学特点包括脊柱的运动稳定性、轴向刚度、角度刚度以及脊柱的应变和弯曲应力等,这些都与其结构和功能密切相关。

1. 脊柱的运动稳定性:通过对12具人尸体进行上胸椎三维运动稳定性测试,可以评估经腋中线胸腔入路侧方钢板内固定重建上胸椎的效果,这种手术入路稳定,能满足脊柱重建生物力学的需要。

2. 脊柱的轴向刚度:脊柱的轴向刚度是指脊柱在轴向方向上的抵抗弯曲的能力,例如经皮椎间孔镜腰椎间盘髓核摘除术作为微创治疗方法,具有创伤小、出血量少并能快速康复的优点,主要发生在40-60岁的中年人群。

3. 脊柱的角度刚度:脊柱的角度刚度是指脊柱在不同角度下抵抗弯曲的能力,对于不同疾病的治疗有很大的影响。

4. 脊柱的应变和弯曲应力:脊柱的应变和弯曲应力是指脊柱在不同负载下所受的变形和应力,这是评估脊柱健康状况的重要指标。

此外,脊柱生物力学还涉及到脊柱的应力分布、弹性模量和应变等方面。

了解脊柱生物力学的特点和变化,对于评估和治疗脊柱相关疾病具有重要意义。

脊柱骨折为骨科的常见创伤,发生率占骨折的5-6%。

青壮年多见,以胸腰段最多(T10-L2),并多合并有脊髓损伤。

一脊柱的稳定稳定性脊柱的三柱理论,Denis将脊柱理解成三条纵行的柱状结构,即:(1)前柱:包括脊柱前纵韧带、椎体及椎间盘的前2/3部分;(2)中柱:由椎体及椎间盘后1/3和后纵韧带组成;(3)后柱:由椎弓、椎板附件及黄韧带、棘间、棘上韧带组成。

1984年Ferguson完善了Denis提出三柱分类概念,认为椎体和椎间盘的前2/3属前柱,后1/3属中柱,这是目前比较一致公认的三柱分类概念,凡中柱损伤者属于不稳定性骨折。

法国的Roy-Camille、Saillant的三柱概念略有不同,他们认为中柱除椎体和椎间盘的后1/3以外,尚应包括椎弓根、关节突。

中柱的范围较广,而后柱仅指关节突后方的椎弓,包括椎板、横突、棘突,但仍然主张中柱损伤属于不稳定性骨折,因此判定中柱损伤是分类的基础。

二脊柱损伤原因任何引起脊柱过度屈曲、伸展、旋转或侧屈的暴力,都可造成脊柱损伤。

三脊柱骨折的分类(一)依据骨折形态分类1、压缩骨折为临床最常见的一种类型,此型损伤主要是屈曲压缩应力所致,根据弯曲的方向可分为屈曲压缩和侧向压缩,前者多见,后者少见,前者表现为前柱受压力,椎体前部高度压缩<50%,前纵韧带大多完整,后柱承受张力,X线像显示椎体后侧皮质完整,高度不变,后柱的棘上、棘间韧带在张力较大时可断裂,而中柱作为支点或枢纽而未受累,该型骨折常见于胸椎,大部属稳定型,神经损伤少见。

约占胸腰椎损伤的一半。

脊柱处于屈曲位时,由纵轴的超负荷引起前柱的压缩和后柱的张力造成脊柱损伤。

其损伤机制的特点是:前柱承受压力,后柱承受张力,中柱作为支点,椎体后缘高度不变。

根据外力方向不同,又可分为前屈型及侧屈型,前者常发生于T11~L1,后者以L2,3为多。

椎体压缩常<50%,如>50%则后柱受累。

压缩骨折以椎体上终板受累多见,下终板较少。

随着对临床常见多发的颈肩腰腿痛的深入研究,脊柱的功能解剖和生物力学的方面的问题引起了人们的广泛的重视。

临床所遇到的以疼痛为主或以功能障碍为主的许多问题,多能从脊柱的功能解剖、生物力学等方面得到合理的解释或推理论证。

[MISSING IMAGE: , ]图片来源:唐初心第一节脊柱的稳定性人体脊柱是一个“稳定”的轴,而发生于脊柱的许多疾病,常以疼痛、功能障碍外形异常为主要表现,尤其是以疼痛为主诉而求医者更为多见。

因此,把疼痛、功能异常、外形异常与脊柱的稳定性联系起来考虑,己成为临床医生习惯的方法。

为了适应生活、劳动等的需要,脊柱常要完成许多刚、柔或单向、多向的动作在完成这些动作时,脊柱处于“稳定”和“不稳定”的矛后状态中。

脊柱的稳定状态依靠其复杂结构的正常功能的发挥,而脊柱的不稳定状态常是由于其复杂结构未能发挥其正常功能或复杂结构本身处在非正常状态所致。

判断临床有疼痛等症状的病人的脊柱稳定还是不稳定,还可根据某些检查所见来作出推理。

但确定没有疼痛等症状的病人的脊柱是否属稳定或不稳定,时比较困难的临床上确实存在不稳定的脊柱但并没有临床症状的现象,而且“不稳定”本身并没有量化标准,所以,实际上只能在有临床症状(如疼痛)的病人中确定脊柱的稳定与否。

[MISSING IMAGE: , ]图片来源:唐初心很明显,脊柱的稳定或不稳定,并不是最后“诊断”,尚有许多要深入了解的问题。

脊柱的过度伸展和过度屈曲均可造成脊柱的损伤。

现以颈2-颈7的损伤为例说明如下。

1、屈曲过度损伤(1)伴有后侧损伤:A、屈曲过度脱位(双侧交锁;单侧交锁)B、脊柱后凸成角(因后侧韧带断裂,但无交锁)(2)伴有前侧压伤:椎体的压缩性骨折(可见的或显微压缩骨折)(3)既有后侧损伤,又有前侧压伤:屈曲过度骨折脱位。

[MISSING IMAGE: , ]图片来源:唐初心2、伸展过度损伤(1)伴有前侧损伤:A、椎体前缘撕脱损伤,骨唇形成或椎体的骨软骨边缘的损伤;B、脊柱前凸成角;C、未见有X线显示的损伤,但已有椎管狭窄或明显的后移。

什么叫做脊柱稳定性?

Write等(1987)最先提出脊柱稳定性的概念,认为在生理条件下脊柱各结构能够维持其相互间的正常位置关系,不会引起脊髓或者脊神经根的压迫和损害,称为“临床稳定”,而当脊柱丧失这一功能时,叫作“临床不稳定”。

影响脊柱稳定性的因素包括四大类:结构性稳定器—椎体的形状与大小,关节面的形状、大小与方向;动力性稳定器—韧带、纤维环、关节面软骨;流体力学稳定器—髓核的膨胀度;随意性稳定器—整体运动肌和局部稳定肌。

以上四种因素的病理改变都可导致脊柱稳定性的下降,如脊柱骨折导致结构性稳定器的破坏,腰部急性扭伤导致动力性稳定器的损坏,随着年龄增长、髓核的膨胀度逐渐下降,以及各种原因导致的肌肉功能下降。

对于结构性稳定器、动力性稳定器、流体力学稳定器的问题,临床一般采取保守治疗如卧床、矫形器保护、药物、牵引、理疗等方法,对于随意性稳定器的功能障碍,则采取运动治疗技术。

Panjabi于1992年提出了保持脊柱稳定性“三亚系模型”:被动亚系:包含骨骼、韧带、椎间盘、筋膜协助稳定腰椎。

主动亚系:包含具有弹性的肌肉组织与肌腱。

神经控制亚系:以神经回路控制肌肉的收缩时间、顺序与强度。

文……。