最新诗歌鉴赏中的虚实结合手法

- 格式:doc

- 大小:13.00 KB

- 文档页数:2

诗歌鉴赏虚实结合

诗歌鉴赏虚实结合

诗歌鉴赏之所以能够虚实结合,其实是因为它包含了人的理性和感性的双重思考模式,可以从抽象的意境中深入去体会说话者的内心世界与思维运算,并能把这些融合在一起进行总结,进而使诗歌对当下阅读者得以深入了解前人心态与历史经历,以及情感表达上的真谛与让人感动的真相。

在实际的鉴赏过程中,我们先观察到的就是诗歌的表层创作内容,而仔细体会其中的实质色彩,就要把元素组合在一起,要把细微处的暗示、技巧、情节等等融入思考之中,以抓住作者的诉求,酸甜苦辣的故事也有和谐的感悟。

相比于实实在在的描写和说教,这类诗歌具备着更为亲切的感人之处,能够表达出当时说话者内心深处藏有的成长思考与心路历程。

所以,我们在鉴赏诗歌时,不仅要从表面上发散出虚实结合之中,更需要在认知上将文字因素和理性分析结合起来共同体会透过诗歌的内容的的意义感悟,一种统整而精湛的成熟见解,才是最具有价值的诗歌鉴赏方式。

古诗表达技巧讲析——虚实结合一、虚实结合的概念。

在古诗中,“虚”与“实”是相对的概念。

所谓“实”呢,就是诗人描写的那些实实在在存在的事物,像眼前看到的景色、人物的行为动作之类的。

比如说“两个黄鹂鸣翠柳,一行白鹭上青天”,这黄鹂、翠柳、白鹭、青天都是实实在在能看到的东西,这就是实写。

而“虚”就比较有趣啦,它可以是想象出来的东西,像对未来的憧憬、对过去的回忆,或者是梦幻中的情景。

就像李商隐的“庄生晓梦迷蝴蝶”,这个“梦”就是虚的,是一种幻想中的情景。

也可以是一些抽象的情感、概念等,把它们当作一种“虚”的存在来描写。

二、虚实结合的作用。

1. 丰富内容。

虚实结合就像给古诗加了个“扩充包”。

只写实的话,内容有时候会显得比较单调。

比如说写送别,要是光写眼前的长亭、古道、友人的背影这些实景,虽然也能表达送别之情,但总觉得少了点什么。

要是加上虚写,像想象友人此去的路途艰辛,或者回忆两人曾经的美好时光,那诗的内容一下子就丰富起来了。

就像柳永的“今宵酒醒何处?杨柳岸,晓风残月。

”前面可能是实写喝酒送别,这后面想象自己酒醒后的情景,就把那种离别后的孤独、凄凉的感觉更深刻地表现出来了,而且让整首词的内容更饱满。

2. 营造意境。

3. 深化主题。

三、虚实结合的例子赏析。

“旅馆寒灯独不眠,客心何事转凄然。

故乡今夜思千里,霜鬓明朝又一年。

”这首诗里,“旅馆寒灯独不眠”是实写,诗人在旅馆里,对着寒灯睡不着觉,这是眼前真实的场景。

而“故乡今夜思千里”就是虚写啦,诗人不说自己思念故乡,而是说故乡在思念千里之外的自己,这种从对方角度来写思念的虚写手法很巧妙。

通过这种虚实结合,把那种浓浓的思乡之情表达得既含蓄又深刻。

如果没有这虚写的一笔,诗就只是一个孤独旅客的自怨自艾,有了这虚写,就好像把故乡和自己的思念连接起来了,让思乡之情弥漫在两地之间,更能打动读者的心。

“十年生死两茫茫,不思量,自难忘。

千里孤坟,无处话凄凉。

纵使相逢应不识,尘满面,鬓如霜。

古诗虚实结合手法

古诗中的虚实结合是一种修辞手法,通过巧妙运用虚幻和现实元素,使诗歌更具意境和深远的内涵。

以下是一些典型的古诗中虚实结合的手法:

1. 对景抒情

例子:《静夜思》- 李白

床前明月光,疑是地上霜。

举头望明月,低头思故乡。

在这首诗中,月光是真实存在的,而“地上霜”则是通过虚构赋予了诗歌更加凄美的意象。

2. 春风化雨

例子:《青玉案·元夕》- 辛弃疾

遥怜小儿女,未解忆长安。

香雾云鬟湿,清辉玉臂寒。

诗人以“香雾云鬟湿”和“清辉玉臂寒”来描绘春天的美好,通过虚实结合,使意境更加鲜活。

3. 写景抒情

例子:《秋夕》- 杜牧

银烛秋光冷画屏,轻罗小扇扑流萤。

天阶夜色凉如水,卧看牵牛织女星。

夜色、画屏、流萤,这些都是真实存在的元素,但通过古人的想象和抒发感情,创造了一幅独特而富有诗意的画面。

4. 虚实相生

例子:《登鹳雀楼》- 王之涣

白日依山尽,黄河入海流。

欲穷千里目,更上一层楼。

通过“更上一层楼”来表达诗人对追求进取、不断超越的向往,这里的楼可以看作是实实在在的建筑,也可以理解为精神境界的提升,形成虚实相生的意境。

5. 借景抒怀

例子:《山行》- 杜牧

远上寒山石径斜,白云深处有人家。

停车坐爱枫林晚,霜叶红于二月花。

通过“白云深处有人家”以及“霜叶红于二月花”这两句,诗人借景抒发了对山水景色的感怀,将现实景物与自己的情感巧妙结合。

古诗中的虚实结合手法常常能够让诗歌更加富有情感、意境和艺术性。

这种虚实结合的表达方式,展示了古代诗人对自然、人生和情感的独特理解。

诗歌鉴赏表达技巧虚实结合(教案)诗歌鉴赏表达技巧——虚实结合(教案)教学目标:1.知识目标:研究古诗歌中虚景与实景的概念。

2.能力目标:掌握诗歌鉴赏中“虚实结合”的表现手法,规范答题。

3.情感目标:培养学生自主研究、探讨和总结规律的惯。

教学重点和难点:掌握古诗歌中虚景与实景的概念,掌握诗歌表达技巧中的“虚实结合”的鉴赏术语规范答题。

教学过程:一、导入:展示XXX老先生的《蛙声十里出山泉》画作,询问学生画中的蝌蚪是否符合画题要求。

引出虚实相生的手法,并介绍在古诗歌、音乐和美术作品中都会使用这种技法。

二、初步体验:1.回顾诗歌鉴赏表现手法类题型答题步骤。

2.介绍诗中的实和虚的概念。

3.练找出诗词中的虚和实。

三、链接课本,总结规律:比较两首词的虚实结合手法的运用,分析其区别和作用。

例1:读XXX的《雨霖铃》,试分析诗歌中的虚实手法。

寒蝉凄切,对长亭晚,骤雨初歇。

都门帐饮无绪,留恋处,XXX催发。

执手相看泪眼,竟无语凝噎。

念去去、XXX,暮霭沉沉楚天阔。

教学目标:1.知识目标:研究古诗歌中虚实概念。

2.能力目标:掌握“虚实结合”的鉴赏手法,规范答题。

3.情感目标:培养自主研究、探讨、总结规律的惯。

教学重点和难点:掌握古诗歌中虚实概念,掌握“虚实结合”的鉴赏手法。

教学过程:一、导入:展示XXX的《蛙声十里出山泉》画作,询问学生画中的蝌蚪是否符合画题要求。

引出虚实相生的手法,并介绍在古诗歌、音乐和美术作品中都会使用这种技法。

二、初步体验:1.回顾诗歌鉴赏答题步骤。

2.介绍诗中的实和虚概念。

3.练找出诗词中的虚和实。

三、链接课本,总结规律:比较两首词的虚实结合手法的运用,分析其区别和作用。

例1:读XXX的《雨霖铃》,分析诗歌中的虚实手法。

寒蝉凄切,对长亭晚,骤雨初歇。

都门帐饮无绪,留恋处,XXX催发。

执手相看泪眼,竟无语凝噎。

念去去、XXX,暮霭沉沉楚天阔。

多情自古伤离别,更那堪、冷落清秋节!今宵酒醒何处?XXX、XXX残月。

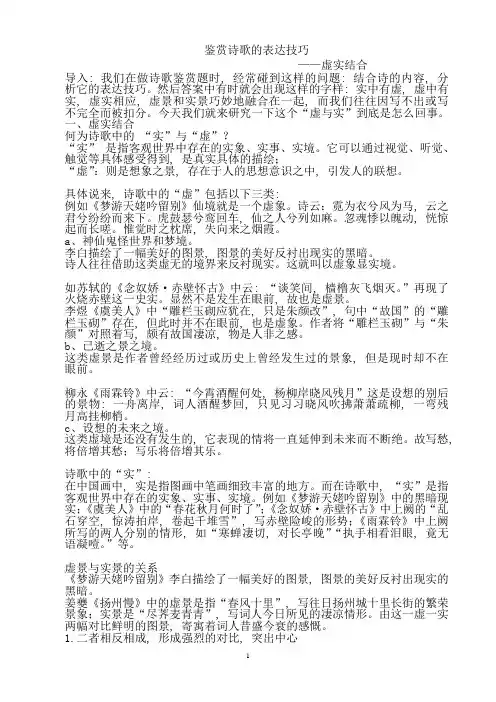

鉴赏诗歌的表达技巧——虚实结合导入: 我们在做诗歌鉴赏题时, 经常碰到这样的问题: 结合诗的内容, 分析它的表达技巧。

然后答案中有时就会出现这样的字样: 实中有虚, 虚中有实, 虚实相应, 虚景和实景巧妙地融合在一起, 而我们往往因写不出或写不完全而被扣分。

今天我们就来研究一下这个“虚与实”到底是怎么回事。

一、虚实结合何为诗歌中的“实”与“虚”?“实”是指客观世界中存在的实象、实事、实境。

它可以通过视觉、听觉、触觉等具体感受得到, 是真实具体的描绘;“虚”:则是想象之景, 存在于人的思想意识之中, 引发人的联想。

具体说来, 诗歌中的“虚”包括以下三类:例如《梦游天姥吟留别》仙境就是一个虚象。

诗云:霓为衣兮风为马, 云之君兮纷纷而来下。

虎鼓瑟兮鸾回车, 仙之人兮列如麻。

忽魂悸以魄动, 恍惊起而长嗟。

惟觉时之枕席, 失向来之烟霞。

a、神仙鬼怪世界和梦境。

李白描绘了一幅美好的图景, 图景的美好反衬出现实的黑暗。

诗人往往借助这类虚无的境界来反衬现实。

这就叫以虚象显实境。

如苏轼的《念奴娇·赤壁怀古》中云: “谈笑间, 樯橹灰飞烟灭。

”再现了火烧赤壁这一史实。

显然不是发生在眼前, 故也是虚景。

李煜《虞美人》中“雕栏玉砌应犹在, 只是朱颜改”, 句中“故国”的“雕栏玉砌”存在, 但此时并不在眼前, 也是虚象。

作者将“雕栏玉砌”与“朱颜”对照着写, 颇有故国凄凉, 物是人非之感。

b、已逝之景之境。

这类虚景是作者曾经经历过或历史上曾经发生过的景象, 但是现时却不在眼前。

柳永《雨霖铃》中云: “今霄酒醒何处, 杨柳岸晓风残月”这是设想的别后的景物: 一舟离岸, 词人酒醒梦回, 只见习习晓风吹拂萧萧疏柳, 一弯残月高挂柳梢。

c、设想的未来之境。

这类虚境是还没有发生的, 它表现的情将一直延伸到未来而不断绝。

故写愁, 将倍增其愁;写乐将倍增其乐。

诗歌中的“实”:在中国画中, 实是指图画中笔画细致丰富的地方。

而在诗歌中, “实”是指客观世界中存在的实象、实事、实境。

![诗歌表现手法之虚实结合例析[高中语文]](https://uimg.taocdn.com/c5cfbec969eae009591bec57.webp)

诗歌鉴赏辅导:虚实结合手法1、什么是“虚实结合”的手法虚实结合是古代诗歌常见的表现手法之一。

古诗的“虚”,指未来的、已逝的、抽象的、主观的、对方的;“实”指的是眼见的、具体的、已知的、客观的、当前的。

虚与实是相对的:有者为实,无者为虚;有据为实,假托为虚;客观为实,主观为虚;具体为实,抽象为虚;显者为实,隐者为虚;有行为实,徒言为虚;当前为实,未来为虚;已知为实,未知为虚;现实为实,梦幻为虚。

2、虚实结合手法一般有几种(1)虚实对比,突出主题。

刘禹锡《乌衣巷》:“朱雀桥边野草花,乌衣巷口夕阳斜。

旧时王谢堂前燕,飞入寻常百姓家。

”诗中的“野草”“夕阳”“燕”等是实景,而六朝古都的繁华是虚景。

当年桥头车水马龙,巷口繁华富庶、热闹非凡,可如今野草遍地,荒凉无比。

虚实对比突出表现了作者昔盛今衰、物是人非的感慨。

(2)虚实相衬,烘托主题。

苏轼《念奴娇·赤壁怀古》上片实写赤壁雄伟壮阔的景象:“乱石穿空,惊涛拍岸,卷起千堆雪。

”下片联想(虚写)三国周瑜“谈笑间,樯橹灰飞烟灭”这一史实,把雄奇的江山胜景与雄姿英发的英雄结合起来,虚实相生,表达了词人对古代英雄的赞美和自己壮志未酬的感慨。

3、运用虚实结合手法有何作用丰富诗歌内容,拓展诗歌意境,突出诗歌主题(作者情感)4、虚实结合手法如何分析解题思路: 阐述哪是实写,写的是什么→哪是虚写,写的是什么→然后分析虚实相生的艺术效果【丰富了诗歌内容,拓展了诗歌意境,突出了诗歌怎样主题(或作者怎样情感】。

)。

6、举例赏析:李商隐夜雨寄北君问归期未有期,巴山夜雨涨秋池。

何当共剪西窗烛,却话巴山夜雨时。

诗人实写“巴山夜雨涨秋池” 的眼前之景,虚写将来与妻子西窗剪烛的恩爱场景。

虚与实结合,以虚写实,表达了对远方爱人的深挚思念。

(这首诗的前两句是实写,写了诗人独自一人在巴山的孤寂;后两句是虚写,写的是诗人想像有一天与妻子相聚,一定会共剪烛花,谈论今日自己独在巴山的感受。

诗人用虚实相生的手法表现了自己对妻子深深的思念之情。

诗歌中的虚实结合诗歌,作为文学的一种形式,自古以来就以其独特的艺术魅力吸引着无数读者。

在诗歌创作中,虚实结合是一种常见的表现手法,它通过虚实相生、相映成趣的方式,赋予诗歌以丰富的内涵和深邃的意境。

虚实结合在诗歌中的运用,首先体现在对现实与想象的巧妙融合。

诗人通过对现实生活的观察和体验,捕捉到那些触动心灵的瞬间,然后借助想象力的翅膀,将这些瞬间转化为诗行中的意象。

例如,唐代诗人王之涣的《登鹳雀楼》中,“白日依山尽,黄河入海流”描绘了一幅壮丽的自然景观,而“欲穷千里目,更上一层楼”则表达了诗人对更高境界的追求和向往。

在这里,实景与虚境相互映衬,形成了一种超越现实的艺术效果。

其次,虚实结合还体现在对情感的深刻表达上。

诗歌往往通过虚实相生的方式,将诗人的情感细腻地展现出来。

如宋代诗人苏轼的《江城子·乙卯正月二十日夜记梦》中,“十年生死两茫茫,不思量,自难忘”直接表达了诗人对逝去亲人的深切怀念,而“千里孤坟,无处话凄凉”则通过虚写的方式,将诗人内心的孤独和凄凉感表现得淋漓尽致。

此外,虚实结合在诗歌中的运用,还表现在对哲理的探讨上。

诗人常常借助虚实结合的手法,将抽象的哲理寓于具体的意象之中,使读者在欣赏诗歌的同时,也能体会到诗人的思想深度。

例如,宋代诗人陆游的《秋夜将晓出篱门迎凉有感二首》中,“三万里河东入海,五千仞岳上摩天”以壮丽的自然景象为背景,表达了诗人对人生短暂和宇宙永恒的感慨。

在诗歌创作中,虚实结合的运用不仅丰富了诗歌的表现力,也提升了诗歌的艺术价值。

它使诗歌在表达具体事物的同时,能够超越事物本身,达到一种更为深远的意境。

这种意境往往能够引发读者的共鸣,使读者在阅读诗歌的过程中,不仅能够感受到诗人的情感,还能够体会到诗人的思想和哲理。

总之,虚实结合是诗歌创作中一种重要的艺术手法,它通过将现实与想象、情感与哲理巧妙地结合在一起,赋予诗歌以独特的魅力和深远的意义。

在欣赏诗歌时,我们不妨细细品味这种虚实结合所带来的艺术效果,从而更深刻地理解诗歌的内涵和价值。

1

诗歌鉴赏中的虚实结合手法

2

虚实结合是中国古典诗歌中重要的艺术表现手法之一。

所谓“实”是指客观3

世界中存在的实景、实事、实境,是可以通过视觉、听觉等感觉捕捉到的部分。

4

所谓“虚“是指主观意识中存在的情感、设想、梦境,是通过诗人主观想象得到5

的部分。

详写为实,简略为虚;具体为实,抽象为虚;写景为实,抒情为虚;正面为6

实,侧面为虚;当前为实,追忆为虚;当前为实,未来为虚;客观之景为实,梦境、7

仙境、誓愿为虚;有者为实,无者为虚;有据为实,假托为虚;显者为实,隐8

者为虚;有行为实,徒言为虚;当前为实,未来为虚;已知为实,未知为虚。

9

10

1、己方为实,对方为虚——对写法:明明是自己思念对方,却说是对方不忘11

自己;明明是自己孤独难耐,却说是对方盼望团圆;明明是自己不忍离去,却说是12

对方难以割舍。

13

“旅馆寒灯独不眠,客心何事转凄然。

故乡今夜思千里,愁鬓明朝又一年。

”

14

本是自己思念千里之外的故乡亲人,却说故乡的亲人思念千里之外的自己。

15

16

2、客观为实,想象为虚(显者为实,隐者为虚)。

贾岛的《寻隐者不遇》:17

“松下问童子,言师采药去,只在此山中,云深不知处。

”实写作者和童子的18

对话,而诗人“问”的内容省去了,隐者是什么样子的也没有介绍。

但我们可19

以想像得出隐者的情况:出没于高山云海之中,濯足于山涧小溪之旁,闲云野20

鹤,优者游者。

21

22

3、当前为实,追忆为虚;“雕栏玉砌应犹在,只是朱颜改”。

“朱颜”是词人23

对故国的追思,“雕栏玉砌”也许还在,红颜也已迟暮。

但这些都不是眼前的实

24

景,所以是虚写。

25

26

4、当前为实,未来为虚:“今宵酒醒何处,杨柳岸晓风残月。

”这是设想酒27

醒梦回所见到的景象。

弱柳扶晓风,残月挂枝头,这是虚写。