鄂伦春族介绍

- 格式:ppt

- 大小:4.42 MB

- 文档页数:28

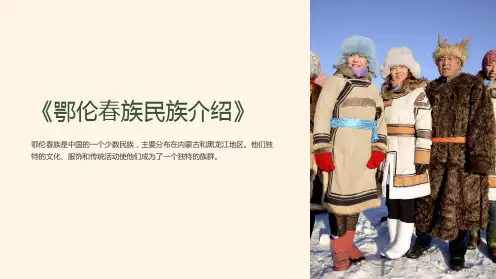

鄂伦春族简介鄂伦春族是中国东北部地区人口最少的少数民族之一,是狩猎民族,因此他们的衣食住行及歌舞等方面都显示了狩猎民族特点。

主要居住在大兴安岭山林地带,使用鄂伦春语,鄂伦春语属阿尔泰语系—通古斯语族通古斯语支,没有文字。

在长期的狩猎生产和社会实践中,鄂伦春人创造了丰富多彩的精神文化,有口头创作、音乐、舞蹈、造型艺术等。

鄂伦春族人的服饰也充分显示了狩猎民族的特色。

鄂伦春妇女加工的狍皮结实、柔软、轻便,为了适应寒冷气候和狩猎生活所创制的狍皮衣和狍皮帽,独具匠心,别具特色。

狍皮衣,鄂伦春语叫“苏恩”,多半保持狍皮的本色,用狍筋搓成细线缝制,形式多半为右偏襟长袍,身上装饰“弓剪形”、“鹿角形”、“云卷形”等图案,既美观又结实。

鄂伦春族的狍头帽,戴上去很像一个狍子头,既生动又逼真,而且很保暖,非常精巧别致。

人口:鄂伦春族的人口发展,只有百年的历史可查。

据记载,1895年鄂伦春人口约有18000人,1917年约4111人,1938年约3000人,新中国建立前鄂伦春人口的急剧下降,与游猎民族动荡不定的生活方式和近现代社会战争频繁密切相关。

新中国建立后,由于实施了正确的民族政策,国家积极扶持和帮助鄂伦春族经济社会的发展,鄂伦春族人口数量增长较快,素质有了极大的提高。

1990年全国第四次人口普查,全国有鄂伦春族7004人。

2010年第六次全国人口普查,全国有鄂伦春族8659人。

宗教信仰鄂伦春族信仰具有自然属性和万物有灵观念的萨满教。

这种宗教与该民族特有的原始观念是紧密地结合在一起的。

他们的宗教形式,表现为自然崇拜、图腾崇拜和祖先崇拜,“萨满”(巫师)是沟通神人之间的使者。

萨满教信奉的神灵相当多。

鄂伦春族崇拜的自然神有太阳神、月亮神、北斗星神、火神、天神、地神、风神、雨神、雷神、水神、青草神、山神等等。

除自然崇拜外,鄂伦春先民还崇拜“牛牛库(熊)”、“老玛斯(虎)”图腾,鄂伦春人忌讳直乎熊、虎名、而是称它“宝日坎(神)”、“诺彦(官)”、“乌塔其(老爷)”。

鄂伦春族故事

摘要:

一、鄂伦春族简介

二、鄂伦春族故事特点

三、代表性鄂伦春族故事介绍

四、鄂伦春族故事的文化价值

五、当代鄂伦春族故事的传承与发展

正文:

鄂伦春族是中国东北地区的一个少数民族,主要分布在黑龙江、内蒙古等地。

这个民族有着丰富的民间故事,反映了他们独特的民族风情和智慧。

鄂伦春族故事具有以下特点:

1.题材广泛:从神话传说、民间传说到生活故事,涵盖了鄂伦春族人民生活的方方面面。

2.人物形象鲜明:故事中的人物形象栩栩如生,既有勇敢善良的英雄,也有狡猾邪恶的反派。

3.寓意深刻:鄂伦春族故事往往蕴含着对生活、道德、信仰等方面的启示,具有很高的思想价值。

4.语言生动:鄂伦春族故事运用了丰富的修辞手法,使故事具有很强的表现力和感染力。

在众多鄂伦春族故事中,有几个代表性的故事值得一说:

1.《神鹿传说》:讲述了一只神鹿拯救鄂伦春族人民的传说,体现了民族团

结、守望相助的精神。

2.《猎人传奇》:讲述了一位猎人凭借勇敢和智慧,战胜邪恶势力的故事,彰显了鄂伦春族人民勇敢、坚韧的品质。

3.《月亮姑娘》:以寓言的形式传达了诚实、善良的品质,对于教育孩子具有很高的实用价值。

鄂伦春族故事不仅具有文化价值,还是民族传承的重要载体。

在当代,鄂伦春族故事得到了更多的重视和传承。

一方面,地方政府和文化部门加大对鄂伦春族故事的搜集、整理、出版力度,使这些故事得以广泛传播。

另一方面,通过举办各类民族文化活动,激发鄂伦春族群众传承民族文化的热情,让这些故事在新的时代背景下焕发出新的生机。

总之,鄂伦春族故事是中华民族文化宝库中的一颗璀璨明珠。

鄂伦春族历史演进与独特习俗鄂伦春族,是中国少数民族之一,主要分布在中国东北地区。

他们独特的历史演进和习俗,构成了他们丰富多彩的文化。

本文将依次介绍鄂伦春族的历史演进以及他们的独特习俗。

一、鄂伦春族的历史演进鄂伦春族起源于东北亚地区,其历史可以追溯到数百年前。

在漫长的历史演进中,鄂伦春族经历了许多变迁和磨难,但他们坚守着自己的信仰和文化传统。

1.1 远古部落时期在远古时期,鄂伦春族的祖先是一些游牧部落,他们依靠狩猎、捕鱼和采集为生。

他们过着简朴而自给自足的生活,与大自然和谐相处。

1.2 农耕文化融入随着时间的推移,一些鄂伦春族逐渐过渡到农耕文化,开始种植粮食和养殖家畜。

这种转变为他们带来了更加稳定的生活和丰富的食物资源。

1.3 渔猎文化的保留尽管农耕文化融入了鄂伦春族的生活方式,但他们仍然保留了渔猎文化的传统。

捕鱼和狩猎对他们来说仍然是重要的生存方式和文化象征。

1.4 社会主义改革和现代化20世纪中后期,中国进行了社会主义改革和现代化进程,这对鄂伦春族的生活带来了巨大的变化。

他们逐渐接触到现代科技和生活方式,但他们仍然在努力保护和传承自己的传统文化。

二、鄂伦春族的独特习俗鄂伦春族以其独特的习俗而闻名,这些习俗代代相传,成为他们民族文化的重要组成部分。

2.1 狩猎习俗作为渔猎民族,狩猎一直是鄂伦春族的重要活动。

他们会进行祭祀仪式,祈求狩猎的丰收和安全。

他们还会使用特殊的工具和陷阱来捕捉猎物,这些工具和陷阱代表着他们的智慧和技巧。

2.2 祭祀习俗鄂伦春族有丰富的祭祀习俗。

他们相信祖先的灵魂会保佑他们,并且尊重祖先的传统是他们文化的核心价值观。

每年的祭祀仪式上,他们会进行舞蹈、歌唱和捐赠的活动,以表达对祖先的敬意。

2.3 婚俗习惯鄂伦春族的婚俗习惯也非常独特。

婚姻通常是通过家族之间的协商来决定,而不是个人的意愿。

在婚礼仪式上,他们会举行独特的传统舞蹈和歌唱表演, 这些表演寓意着他们的幸福和繁荣。

2.4 服饰和装饰品鄂伦春族的服饰和装饰品也是他们独特文化的重要组成部分。

鄂伦春族鄂伦春族,中国五十六个民族之一。

主要分布在内蒙古自治区东北部的鄂伦春自治旗、扎兰屯市、莫力达瓦旗、阿荣旗,黑龙江省的塔河、呼玛、逊克、嘉荫县和黑河市。

“鄂伦春”一词有两种含义:“使用驯鹿的人”和“山岭上的人”。

鄂伦春民族有自己的语言,一般通用汉语文。

信奉萨满教,崇拜自然物。

新中国成立前,鄂伦春族还处于原始社会,社会内部尚未形成社会分工,只有男女老少之间的自然分工。

社会生产以集体狩猎为主,采集和捕鱼为辅。

五十年代后,在政府的扶持下,鄂伦春人开始走出森林从事农耕和工业。

目录民族概况民族历史民族文化民族医学社会经济民族服饰民族艺术民族建筑民族概况民族历史民族文化民族医学社会经济民族服饰民族艺术民族建筑•民族礼仪•生活习俗•婚丧习俗•民族食俗•民族节庆•宗教信仰•天文历法•鄂伦春氏族的另一种称呼__玛涅克尔民族概况“鄂伦春”这一名称于清初始见文献记载。

《清太祖实录》卷五十一在一份奏报中首次提到“俄尔吞”;康熙二十二年(1683)九月上谕中称之为“俄罗春”。

此后才比较统一地以鄂伦春这名称来称呼他们。

鄂伦春一词有两种含义.一为使用训鹿的人,一为山岭上的人。

根据2000年全国人口普查统计,鄂伦春族人口数为8196。

主要分布在内蒙古自治区呼伦贝尔盟鄂伦春自治旗、布特哈旗、莫力达瓦达斡尔族自治旗,以及黑龙江省呼玛、爱辉、逊克、嘉荫等县。

使用鄂伦春语,属阿尔泰语系满一通古斯语族通古斯语友。

没有本民族文字,一般通用汉语、也有部分鄂伦春族用蒙古文。

鄂伦春语属阿尔泰语系满-通古斯语族通古斯语支。

鄂伦春族历史上曾有“使鹿部”、“使马部”之称,与达斡尔、鄂温克族同被称作“索伦部”。

鄂伦春的称谓是在清朝康熙年间正式形成的,其含义有两种解释,一是“住在山岭上的人们”,二是“使用驯鹿的人们”。

鄂伦春族自古就繁衍生息在黑龙江以北的广大地区,他们的先民据考证系生活于公元390年左右的大室韦人。

鄂伦春人长期以狩猎生活为主,采集和捕鱼为辅。

鄂伦春族的资料一、简介鄂伦春族,中国的少数民族之一,属于满洲族大家族的一支。

主要分布在中国东北地区的黑龙江、内蒙古等地。

鄂伦春族的人口相对较少,但他们有着悠久的历史和独特的文化。

二、历史鄂伦春族的历史可以追溯到古代森林狩猎时代。

起初,鄂伦春族生活在长白山和松花江一带。

后来,他们逐渐向北迁徙,定居在呼伦贝尔草原附近的森林地区。

由于长期以来受到满洲族和蒙古族的影响,鄂伦春族的文化逐渐形成并得以传承。

三、文化1.语言鄂伦春族是一个用鄂伦春语进行交流的民族。

鄂伦春语属于通古斯语系,与满洲语、蒙古语等有一定的关联。

目前,由于外部文化和语言的入侵,鄂伦春语正逐渐流失,只有少数年长者仍然使用该语言。

2.服饰鄂伦春族的传统服饰主要有以下特点:•男性:传统上,男性穿着短衫、长裤和长靴。

头戴毛皮帽,腰间配带腰带。

还有一种特殊的服饰叫做“哈达”,是用鹿皮制成的披风,是男性身份和地位的象征。

•女性:传统上,女性穿着长袍和长裤。

头戴帽子,上面点缀有羽毛和珠子等装饰物。

女性还会佩戴项链、手镯等饰品。

3.饮食鄂伦春族主要以狩猎、捕鱼和采集为生,食物主要来源于自然环境。

他们以牛、羊、猪、鹿等肉类为主食,还食用野生动物和各种野菜。

在传统文化中,鄂伦春族还保留着一些特色的食物制作方法。

4.民间艺术鄂伦春族的民间艺术丰富多样,包括歌舞、诗歌、绘画、木雕等艺术形式。

他们通过歌舞表达自己的情感和思想,歌曲内容通常围绕生活、自然和部落的历史传统。

四、现状与保护鄂伦春族的传统生活方式和文化受到了现代化的冲击和侵蚀。

由于传统文化的逐渐丧失,鄂伦春族的年轻一代对自己的文化认同感逐渐减弱。

为了保护和传承鄂伦春族的文化,政府和相关机构已经采取了一系列措施:1.教育:在教育领域加大对鄂伦春族文化的宣传和教育力度,开设相应的课程,让年轻一代了解和尊重自己的文化。

2.保护区建设:建立鄂伦春族保护区,保护他们的传统生活方式、风俗习惯和自然环境。

3.文化活动:组织各种文化活动,如传统节日庆典、展览和艺术表演,让更多人了解和关注鄂伦春族的文化。

东北狩猎民族鄂伦春族•鄂伦春族是我国东北地区人口最少的少数民族,是狩猎民族,因此他们的风俗习惯都有显著的狩猎民族特点。

鄂伦春族使用鄂伦春语,属于阿尔泰语系满-通古斯语系,人口主要分布于内蒙古和黑龙江交界处的大小兴安岭中,最大的聚居地在内蒙古呼伦贝尔盟鄂伦春自治旗。

人口约为8000人左右。

鄂伦春意为“山岭上的人”或“有驯鹿的人”。

鄂伦春人信仰萨满教,崇拜自然,相信万物有灵。

俄罗斯人称他们为奥罗奇人。

鄂伦春人•鄂伦春人世世代代在大小兴安岭的森林中以狩猎为生,鄂伦春无论大人小孩都有极强的射击天赋,由于在鄂伦春人成长的过程中,主要以狩猎为主要的食物来源,使射击成为鄂伦春人最为基础的生活技能,背着猎枪出门,如同藏族男人带着佩刀一样,必不可少。

解放前,鄂伦春人居无定所,过着四处流浪的生活,解放后,国家制定少数民族福利政策,鄂伦春人才逐渐定居下来,但还是保持着狩猎的习惯。

•鄂伦春族是一个热情好客的民族,不论哪里的客人来到他们的乌力楞(鄂伦春人家族聚居地),都要请客人到家里做客,敬酒敬烟,然后用酒和手把肉招待。

主人敬酒,客人不能拒绝,否则会被认为是对主人的不敬,而客人喝的越多,鄂伦春人认为客人对主人的尊敬。

鄂伦春人所饮用的酒主要有:一种是马奶酒,用马奶、小米和稷子米放在一起,发酵一星期,然后用蒸酒器蒸,家家都能自酿;另一种是白酒。

•鄂伦春族的传统节日不多,只有春节、氏族的'莫昆'大会和宗教活动'奥米纳仁',还有拜火节。

主要节日是农历新年。

每年的腊月二十三和春节早晨,鄂伦春人都要拜火神,向篝火烧香,并扔进一块肉和撒一杯酒,当客人来访时,也要先拜或。

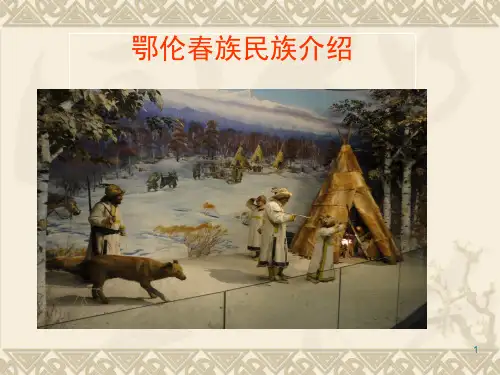

•鄂伦春人的“仙人柱”也是狩猎文化的一种创造。

“仙人柱”外形类似半张开的雨伞,由30多根树干搭成,外面夏季覆盖桦树皮,冬季覆盖兽皮,可以快速搭完和拆完。

“仙人柱”中央终日烧着篝火,用以熟食和取暖。

“仙人柱”后面的树干上悬挂着装有神像的桦树盒子,一般不准妇女碰触。

鄂伦春族的介绍鄂伦春族是世居我国东北部地区的人口最少的民族之一。

据2000年第五次全国人口普查统计,鄂伦春族人口为8196人。

鄂伦春语属阿尔泰语系满—通古斯语族通古斯语支,没有文字,现在主要使用汉语汉文。

鄂伦春族主要分布在内蒙古自治区呼伦贝尔盟鄂伦春自治旗、布特哈旗、莫力达瓦达斡尔族自治旗和黑龙江省北部的呼玛、逊克、爱辉、嘉荫等县。

名称元朝时,鄂伦春人被称为“林木中百姓”和“北山野人”,分布极为广阔,在辽阳行省的管辖之中。

明朝时黑龙江以北有“乘鹿以出入”的“北山野人”,就是指游猎于贝加尔湖以东、黑龙江以北的“使鹿部”,也就是鄂伦春人。

清初文献曾把鄂伦春人称为“树中人”。

鄂伦春这一族称,在1640年4月28 日(崇德五年三月丑)是以“俄尔吞”出现的。

1683年(康熙二十二年)以后,文献中多次出现“俄罗春”、“鄂罗春”、“鄂伦春”等不同写法。

从1690年(康熙二十九年)十月始,“鄂伦春”才作为统一的族称固定下来。

“鄂伦春”是民族自称,即“使用驯鹿的人们”。

另外,“鄂伦”的发音与驯鹿的发音(oron)相同,(cho)是表示人的附加成分,两者合起来为(oroncho),即“鄂伦春”,汉语就是“打鹿人”之意。

根据居住区域的不同,鄂伦春人内部还有不同的名称。

如居住于呼玛河流域的鄂伦春人自称库玛尔千;居住在逊克县、嘉荫县河边的鄂伦春人自称毕拉千;居住在甘河流域的鄂伦春人自称甘千;居住在托河流域的鄂伦春人自称托千等。

比如,库玛尔千的“库玛尔”表示地点,“千”表示人的附加成分,表示某地人之意。

历史•起源关于其族源,主要有两种说法,一是室韦说,二是肃慎说。

学界多倾向于后者。

十七世纪中叶以前,鄂伦春人分布于贝加尔湖以东、黑龙江以北,以精奇里江为中心的广大地区。

历史上这里主要是钵室韦人和深末怛室韦人的活动区域,因此,隋朝时的钵室韦、深末怛室韦应是鄂伦春族先民的主要来源,北室韦亦有可能参与了族体形成过程。

唐朝时室韦发展为20余部,唐设室韦都督府加以管辖。

中华各民族简介——鄂伦春族鄂伦春族概况历史:“鄂伦春”是民族自称,其含义有两种解释,一是“住在山岭上的人们”,二是“使用驯鹿的人们”。

新中国成立后,统称为鄂伦春族。

人口:鄂伦春族现有人口约0.7万人。

分布:鄂伦春族主要分布在内蒙古自治区东北部的鄂伦春自治旗,扎兰屯市,莫力达瓦旗,阿荣旗,黑龙江省的塔河,呼玛,逊克,嘉荫县和黑河市。

经济:新中国成立前,鄂伦春族还处于原始社会,社会内部尚未形成社会分工,只有男女老少之间的自然分工。

社会生产以集体狩猎为主,采集和捕鱼为辅。

五十年代后,在政府的扶持下,鄂伦春人开始走出森林从事农耕和工业。

鄂伦春族风俗图腾:礼仪:鄂伦春族很注重礼仪,尊老爱幼是传统。

无论在什么场合,都必须让老者坐在正位,饮酒要由老人开杯,吃肉吃饭要等老人举刀动筷后,其他人才能动。

鄂伦春族好客,宾友光临,除好酒好肉接待外,客人临别之际,还要馈赠自家的土特产。

鄂伦春族待客纯朴、诚恳,猎人驮肉归来,不管相识与否,只要你说想要一点肉,主人立即把猎刀交给你,从何部位割,割多少,都由客人自己动手,主人十分慷慨大方。

禁忌:晚辈不许直呼长辈的名字,也不许把长辈名字告诉别人,否则生下的孩子会没有骨头节;带孝期间,不许剪头,不许参加娱乐活动,不许和别人吵架斗殴;给神上供的牺牲,只能用偶蹄类动物,不能用带爪类动物,否则神会抓坏人的躯体。

信仰:鄂伦春族信奉萨满教,崇拜自然物。

婚俗:鄂伦春族的婚姻,实行一夫一妻制,同一氏族禁止通婚。

一般都由父母包办。

也有纳妾的,但不能纳其妻妹为妾。

鄂伦春人的姓氏有吴、孟、关、魏、葛、莫、林、陈、佟等姓。

他们忌讳同姓通婚。

鄂伦春人办成一件婚事,要经求婚、认亲、送礼、迎亲等四个过程。

未婚夫由其父母(或婶子)、媒人和一些亲友陪同,携带一些酒肉,前往女方认亲。

女方邀集近亲,举行认亲宴。

认亲后,女婿即与未婚妻同房。

食俗:过去一直以各种兽肉为主食,一般日食一、两餐,用餐时间也不固定。

近年来,鄂伦春族的日常饮食多了许多米面品种,面包饺子也很常见。

鄂伦春族描写鄂伦春族是中国少数民族之一,主要分布在中国东北地区的黑龙江、内蒙古和吉林等地。

他们是中国的原住民之一,有着悠久的历史和独特的文化。

鄂伦春族的传统生活方式以狩猎和捕鱼为主,他们生活在广袤的森林和湖泊之间。

在过去的几百年里,鄂伦春族人依靠狩猎和捕鱼为生,他们对自然环境的熟悉程度非常高,对于各种动植物的特征和习性了如指掌。

鄂伦春族人善于利用自然资源,他们制作的捕鱼工具和狩猎工具非常精良,能够在严酷的自然环境中生存下去。

鄂伦春族的文化非常丰富多样,他们有自己独特的语言、音乐、舞蹈和民间传说。

鄂伦春族人非常崇尚大自然,他们的民间传说中有很多关于山神、河神和森林神的故事。

他们相信自然界的万物都有灵性,人与自然应该和谐共处。

鄂伦春族的服饰也非常独特,女性常常穿着五颜六色的刺绣衣服,头戴羽毛和鲜花装饰。

男性则穿着兽皮制成的衣物,用皮带系在腰间。

他们的服饰不仅保暖,还能够显示出族群的特色。

除了狩猎和捕鱼之外,鄂伦春族人还有种植农作物的传统。

他们种植的主要农作物包括玉米、大豆和小麦等,这些农作物能够为他们提供丰富的食物来源。

在现代社会中,鄂伦春族人的生活方式发生了很大的改变。

他们逐渐从狩猎和捕鱼的生活方式转变为从事农业和畜牧业。

同时,他们也开始接触到现代科技和文化,学习汉语和其他民族的语言,逐渐融入到多民族的大家庭中。

然而,鄂伦春族人对于自己的传统文化和生活方式仍然非常重视。

他们通过举办各种文化活动和庆典来传承和弘扬自己的文化。

鄂伦春族的歌舞表演和手工艺品制作技艺备受赞赏,吸引了很多游客前来欣赏和购买。

总的来说,鄂伦春族是中国东北地区的重要少数民族之一,他们拥有独特的文化和生活方式。

他们对大自然的敬畏和对传统文化的传承是我们值得学习和尊重的。

作为中国的原住民,鄂伦春族人在保护生态环境和传统文化方面发挥着重要的作用,他们的贡献不可忽视。

我们应该加强对鄂伦春族的研究和了解,为保护和传承他们的文化做出努力。

鄂伦春族简介鄂伦春族,中国五十六个民族之一。

主要分布在内蒙古自治区东北部的鄂伦春自治旗、扎兰屯市、莫力达瓦旗、阿荣旗,黑龙江省的塔河、呼玛、逊克、嘉荫县和黑河市。

“鄂伦春”一词有两种含义:“使用驯鹿的人”和“山岭上的人”。

文化过去鄂伦春人的历法十分原始、简单。

他们辨别方位是根据太阳的位置、星辰(北斗星)的位置、山脉的走向以及河流的流向。

记月的方法是以月亮的圆缺为标准。

从月出到月圆到月落,循环12次即为一年。

记日的方法是:在一根绳子上穿30个小木棍,从正月初一开始,一天拔一根,30根为一月,重复12次为一年。

对四季的划分主要以气候的循环为依据。

节庆拜火神:每年腊月二十三和春节的早晨,鄂伦春族家庭以及来访客人都要拜火神,向篝火烧香,并扔进一块肉和洒下一杯酒。

春节:是鄂伦春族的传统重大节日。

在一个月之前就准备好过年的肉食米面等。

抹黑日:正月十六这天,鄂伦春人用锅底灰抹在脸上,据说可以驱妖避邪、保平安。

端午节:鄂伦春人也过端午节,每逢端午节的清晨,成群结队的鄂伦春人会到林子里采颉带着露水的艾蒿、野花、桦树枝等,或挂或放在自家的门窗上,他们认为花草上的露水可以治病、驱邪。

服饰饮食服饰多以几何纹,植物纹,动物纹为图案,多半依个人需要大量组合,主要有云卷蝴蝶纹、鹿形纹、鹿头云卷纹及马纹。

还有借鉴他民族的纹样,如“寿”字纹等。

鄂伦春族过去一直以各种兽肉为主食。

近年来,鄂伦春族的日常饮食多了许多米面品种,面包饺子也很常见。

鄂伦春族过去一直以各种兽肉为主食,一般日食一、两餐,用餐时间也不固定。

冬天在太阳未出前用餐,餐后出猎;夏天则早晨先出猎,猎归以后再用早餐。

有时也在猎区过夜。

早晚两餐;均由妇女在家司厨。

两餐主食以瘦肉为主。