《鄂伦春族》简介

- 格式:doc

- 大小:30.00 KB

- 文档页数:2

1到4年级学的少数民族歌曲一、一年级。

- 歌曲简介:这是一首土家族儿歌。

歌曲旋律简单,节奏明快,具有浓郁的民族风格。

歌词中“乃哟乃”是土家族语,具有独特的民族韵味。

- 学习要点。

- 节奏方面:让学生感受歌曲中简单的节奏型,如四分音符和八分音符的组合,通过拍手、跺脚等方式打节奏,帮助记忆歌曲。

- 歌词方面:引导学生理解土家族语歌词的独特性,感受民族文化在音乐中的体现。

- 歌曲简介:这是一首鄂伦春族民歌。

歌曲描绘了鄂伦春族人民勇敢、豪迈的形象,他们骑着马在山林中狩猎、巡逻的情景。

- 学习要点。

- 演唱技巧:注意歌曲中的强弱处理,如表现鄂伦春族勇士的形象时,声音要坚定有力。

- 文化理解:通过学习歌曲,了解鄂伦春族的狩猎文化和他们在山林中的生活方式。

二、二年级。

- 歌曲简介:这是一首傣族风格的歌曲。

傣族人民喜爱孔雀,孔雀在傣族文化中象征着吉祥、美丽。

歌曲旋律优美,仿佛描绘出孔雀轻盈的姿态。

- 学习要点。

- 旋律学习:感受歌曲中优美的旋律线条,通过哼唱、视唱等方式提高学生的音准能力。

- 舞蹈结合:可以结合傣族舞蹈动作,如孔雀手型等,让学生在边唱边舞中更好地理解傣族文化。

- 歌曲简介:这是一首纳西族民歌。

歌曲充满了欢快的情绪,歌词中“阿里里”是一种表达欢乐的衬词。

- 学习要点。

- 歌词演唱:准确演唱歌词中的衬词部分,感受纳西族民歌独特的歌词风格。

- 情感表达:通过欢快的演唱,体会纳西族人民乐观向上的生活态度。

三、三年级。

- 歌曲简介:这是一首侗族儿歌。

歌曲展现了侗家儿童在美丽的家乡中幸福、快乐的生活场景,如在鼓楼旁玩耍、唱歌等。

- 学习要点。

- 场景想象:引导学生根据歌词想象侗家儿童的生活场景,从而更好地演唱歌曲的情感。

- 民族特色:了解侗族的鼓楼文化,以及侗族儿童在本民族文化氛围中的成长环境。

- 歌曲简介:这是一首苗族飞歌。

飞歌是苗族歌曲的一种独特演唱形式,其特点是音调高亢嘹亮,节奏自由舒展。

- 学习要点。

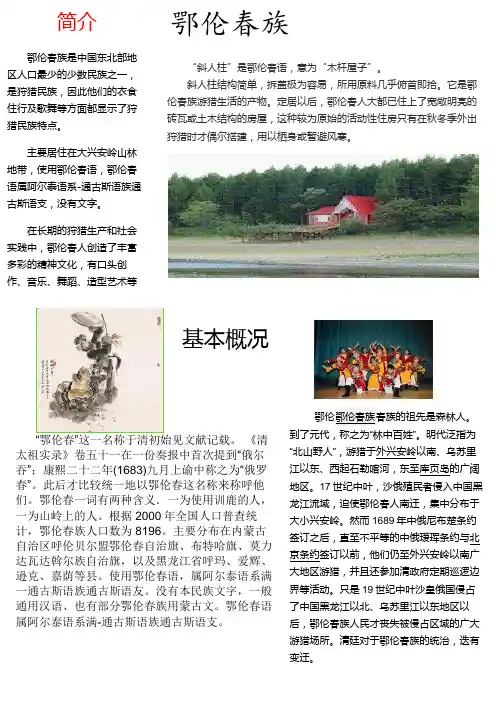

鄂伦春族简介鄂伦春族是中国东北部地区人口最少的少数民族之一,是狩猎民族,因此他们的衣食住行及歌舞等方面都显示了狩猎民族特点。

主要居住在大兴安岭山林地带,使用鄂伦春语,鄂伦春语属阿尔泰语系—通古斯语族通古斯语支,没有文字。

在长期的狩猎生产和社会实践中,鄂伦春人创造了丰富多彩的精神文化,有口头创作、音乐、舞蹈、造型艺术等。

鄂伦春族人的服饰也充分显示了狩猎民族的特色。

鄂伦春妇女加工的狍皮结实、柔软、轻便,为了适应寒冷气候和狩猎生活所创制的狍皮衣和狍皮帽,独具匠心,别具特色。

狍皮衣,鄂伦春语叫“苏恩”,多半保持狍皮的本色,用狍筋搓成细线缝制,形式多半为右偏襟长袍,身上装饰“弓剪形”、“鹿角形”、“云卷形”等图案,既美观又结实。

鄂伦春族的狍头帽,戴上去很像一个狍子头,既生动又逼真,而且很保暖,非常精巧别致。

人口:鄂伦春族的人口发展,只有百年的历史可查。

据记载,1895年鄂伦春人口约有18000人,1917年约4111人,1938年约3000人,新中国建立前鄂伦春人口的急剧下降,与游猎民族动荡不定的生活方式和近现代社会战争频繁密切相关。

新中国建立后,由于实施了正确的民族政策,国家积极扶持和帮助鄂伦春族经济社会的发展,鄂伦春族人口数量增长较快,素质有了极大的提高。

1990年全国第四次人口普查,全国有鄂伦春族7004人。

2010年第六次全国人口普查,全国有鄂伦春族8659人。

宗教信仰鄂伦春族信仰具有自然属性和万物有灵观念的萨满教。

这种宗教与该民族特有的原始观念是紧密地结合在一起的。

他们的宗教形式,表现为自然崇拜、图腾崇拜和祖先崇拜,“萨满”(巫师)是沟通神人之间的使者。

萨满教信奉的神灵相当多。

鄂伦春族崇拜的自然神有太阳神、月亮神、北斗星神、火神、天神、地神、风神、雨神、雷神、水神、青草神、山神等等。

除自然崇拜外,鄂伦春先民还崇拜“牛牛库(熊)”、“老玛斯(虎)”图腾,鄂伦春人忌讳直乎熊、虎名、而是称它“宝日坎(神)”、“诺彦(官)”、“乌塔其(老爷)”。

关于内蒙古“四少民族”在祖国历史上的作用的论述我的家乡——内蒙古的“四少民族”由鄂伦春族、鄂温克族、达斡尔族、俄罗斯族组成,下面我将介绍这“四少民族”在祖国历史的不同阶段和不同领域各自所发挥的作用:一、鄂伦春族1. 起源及历史简介:鄂伦春族的祖先是森林人。

到了元代,称之为“林中百姓”。

明代泛指为“北山野人”,游猎于外兴安岭以南、乌苏里江以东、西起石勒喀河,东至库页岛的广阔地区。

“鄂伦春”这一名称始见于清初文献记载。

《清太祖实录》卷五十一在一份奏报中首次提到“俄尔吞”;康熙二十二年(1683)九月上谕中称之为“俄罗春”。

此后才比较统一地以鄂伦春这名称来称呼他们。

鄂伦春一词有两种含义.一为使用驯鹿的人,一为山岭上的人。

根据2000年全国人口普查统计,鄂伦春族人口数为8196。

主要分布在内蒙古自治区呼伦贝尔盟鄂伦春自治旗、布特哈旗、莫力达瓦达斡尔族自治旗,以及黑龙江省呼玛、爱辉、逊克、嘉荫等县。

使用鄂伦春语,属阿尔泰语系满——通古斯语族通古斯语友。

主要从事狩猎和农业。

有自己的语言。

没有本民族文字,一般通用汉文、也有部分鄂伦春族用蒙古文。

2. 鄂伦春族历史上以勇敢善战著称,他们在抗击外国侵略、保卫边疆的斗争中起了很大作用:十七世纪中叶,沙俄殖民者侵入黑龙江流域,各地鄂伦春人与达斡尔、赫哲、满族等民族的人民对入侵者进行英勇的反抗。

据《黑龙江志稿》等文献中记载,鄂伦春族士兵参加了雅克萨战役和平定准噶尔部叛乱的战斗。

在他们中间涌现了一些著名人物,如“从征台湾、廓尔喀皆有功”的阿穆勒塔等。

1900年,沙俄入侵东北三省时,黑龙江瑷珲城军民进行了有名的瑷珲抗战,其中鄂伦春马队英勇无畏,给入侵者以沉重的打击。

在抗日战争时期,鄂伦春人民英勇奋战,保家卫国,许多鄂伦春族战士如黄毛、元宝、宪扎布、孟才之、安得有等在抗日战争中献出了宝贵的生命。

鄂伦春人民还与当地各兄弟民族一起,不屈不挠地进行反抗封建主义的斗争。

日本投降后,在解放战争中,鄂伦春族青年纷纷加入中国人民解放军,同全国各族人民一起,为中国人民的解放、新中国的成立做出了贡献。

中华各民族简介——鄂伦春族中华各民族简介——鄂伦春族鄂伦春族概况历史:“鄂伦春”是民族自称,其含义有两种解释,一是“住在山岭上的人们”,二是“使用驯鹿的人们”。

新中国成立后,统称为鄂伦春族。

人口:鄂伦春族现有人口约0.7万人。

分布:鄂伦春族主要分布在内蒙古自治区东北部的鄂伦春自治旗,扎兰屯市,莫力达瓦旗,阿荣旗,黑龙江省的塔河,呼玛,逊克,嘉荫县和黑河市。

经济:新中国成立前,鄂伦春族还处于原始社会,社会内部尚未形成社会分工,只有男女老少之间的自然分工。

社会生产以集体狩猎为主,采集和捕鱼为辅。

五十年代后,在政府的扶持下,鄂伦春人开始走出森林从事农耕和工业。

鄂伦春族风俗图腾:礼仪:鄂伦春族很注重礼仪,尊老爱幼是传统。

无论在什么场合,都必须让老者坐在正位,饮酒要由老人开杯,吃肉吃饭要等老人举刀动筷后,其他人才能动。

鄂伦春族好客,宾友光临,除好酒好肉接待外,客人临别之际,还要馈赠自家的土特产。

鄂伦春族待客纯朴、诚恳,猎人驮肉归来,不管相识与否,只要你说想要一点肉,主人立即把猎刀交给你,从何部位割,割多少,都由客人自己动手,主人十分慷慨大方。

禁忌:晚辈不许直呼长辈的名字,也不许把长辈名字告诉别人,否则生下的孩子会没有骨头节;带孝期间,不许剪头,不许参加娱乐活动,不许和别人吵架斗殴;给神上供的牺牲,只能用偶蹄类动物,不能用带爪类动物,否则神会抓坏人的躯体。

信仰:鄂伦春族信奉萨满教,崇拜自然物。

婚俗:鄂伦春族的婚姻,实行一夫一妻制,同一氏族禁止通婚。

一般都由父母包办。

也有纳妾的,但不能纳其妻妹为妾。

鄂伦春人的姓氏有吴、孟、关、魏、葛、莫、林、陈、佟等姓。

他们忌讳同姓通婚。

鄂伦春人办成一件婚事,要经求婚、认亲、送礼、迎亲等四个过程。

未婚夫由其父母(或婶子)、媒人和一些亲友陪同,携带一些酒肉,前往女方认亲。

女方邀集近亲,举行认亲宴。

认亲后,女婿即与未婚妻同房。

食俗:过去一直以各种兽肉为主食,一般日食一、两餐,用餐时间也不固定。

鄂伦春族故事

摘要:

一、鄂伦春族简介

二、鄂伦春族故事特点

三、代表性鄂伦春族故事介绍

四、鄂伦春族故事的文化价值

五、当代鄂伦春族故事的传承与发展

正文:

鄂伦春族是中国东北地区的一个少数民族,主要分布在黑龙江、内蒙古等地。

这个民族有着丰富的民间故事,反映了他们独特的民族风情和智慧。

鄂伦春族故事具有以下特点:

1.题材广泛:从神话传说、民间传说到生活故事,涵盖了鄂伦春族人民生活的方方面面。

2.人物形象鲜明:故事中的人物形象栩栩如生,既有勇敢善良的英雄,也有狡猾邪恶的反派。

3.寓意深刻:鄂伦春族故事往往蕴含着对生活、道德、信仰等方面的启示,具有很高的思想价值。

4.语言生动:鄂伦春族故事运用了丰富的修辞手法,使故事具有很强的表现力和感染力。

在众多鄂伦春族故事中,有几个代表性的故事值得一说:

1.《神鹿传说》:讲述了一只神鹿拯救鄂伦春族人民的传说,体现了民族团

结、守望相助的精神。

2.《猎人传奇》:讲述了一位猎人凭借勇敢和智慧,战胜邪恶势力的故事,彰显了鄂伦春族人民勇敢、坚韧的品质。

3.《月亮姑娘》:以寓言的形式传达了诚实、善良的品质,对于教育孩子具有很高的实用价值。

鄂伦春族故事不仅具有文化价值,还是民族传承的重要载体。

在当代,鄂伦春族故事得到了更多的重视和传承。

一方面,地方政府和文化部门加大对鄂伦春族故事的搜集、整理、出版力度,使这些故事得以广泛传播。

另一方面,通过举办各类民族文化活动,激发鄂伦春族群众传承民族文化的热情,让这些故事在新的时代背景下焕发出新的生机。

总之,鄂伦春族故事是中华民族文化宝库中的一颗璀璨明珠。

鄂伦春族的饮食肉食的吃法鄂伦春狩猎民族,在自然生存环境的影响下,逐渐形成了以肉食为主的饮食习惯。

最常见的如"手把肉"、"晒肉干、晒肉条、"阿苏纳"、生吃腰子、灌血清、烧肉片、煮肉汤等。

吃"手把肉"在北方狩猎、畜牧民族中较为普遍。

鄂伦春族的吃法是,把狍子、野猪、犴或鹿肉切成大块、放到锅里,掌握火候到鲜嫩可口时捞出,每人用刀割着食用。

吃肉时蘸上用盐、野韭菜花和野葱调制的肉汤,味道更加可口。

至今,每逢盛大的民族联欢会或有贵客临门时,大家都要围坐在一起,互相献上"手把肉"。

晒肉干和晒肉条,是进山打猎的人们在捕获猎物之后不便存放,便将兽肉切成条、块,加入佐料煮熟后,放在柳蒿帘子上或挂在树枝架上晾晒而成。

为了使肉尽快晾干,还可以在帘架下面生火熏烤,然后储存起来。

在冬、春两季做粥、汤或炖菜时加入肉干、肉条,别有滋味。

"阿苏纳"是把煮熟的狍子心、肺、里脊肉切成小块,和煮熟的狍脑子拌在一起,加入野韭菜花和野葱,用野猪油或熊油搅炒,味道鲜美。

有的猎人在山上打到狍子后,打开腹腔,到出肝和肾,用水或雪洗揉一下即能生吃。

据说生吃肝、肾可以明目清火,和"阿苏纳"一样,都有十分丰富的营养成份。

猎人们还有一种比较讲究的食物,就是灌血清。

在猎到鹿、犴或野猪之后,把胸腔打开,用猎刀在肋骨上划几道,让血流在容器里。

过一小时后,鲜血沉淀下去,上面浮起一层透明的血清。

把血清灌进收拾干净的肠衣里,加盐和野韭菜等佐料,就煮成了白嫩爽口的上等佳肴。

此外,在野外架起篝火烧烤肉片、用柳蒿芽和老山芹等野菜煮食兽肉汤,都是鄂伦春人喜欢的肉食品。

面食的吃法:面片(偏拉坦),将面合好赶成片煮熟拌油,或把面片放在肉汤里;烧饼(卡拉斯克),把面合好,压扁,放在热灰里烧;油炒面(阿拉);油面片(图胡列);饺子(谢好马父),年节时吃。

“斜人柱”是鄂伦春语,意为“木杆屋子”。

斜人柱结构简单,拆盖极为容易,所用原料几乎俯首即拾。

它是鄂伦春族游猎生活的产物。

定居以后,鄂伦春人大都已住上了宽敞明亮的砖瓦或土木结构的房屋,这种较为原始的活动性住房只有在秋冬季外出狩猎时才偶尔搭建,用以栖身或暂避风寒。

“鄂伦春”这一名称于清初始见文献记载。

《清太祖实录》卷五十一在一份奏报中首次提到“俄尔吞”;康熙二十二年(1683)九月上谕中称之为“俄罗春”。

此后才比较统一地以鄂伦春这名称来称呼他们。

鄂伦春一词有两种含义.一为使用训鹿的人,一为山岭上的人。

根据2000年全国人口普查统计,鄂伦春族人口数为8196。

主要分布在内蒙古自治区呼伦贝尔盟鄂伦春自治旗、布特哈旗、莫力达瓦达斡尔族自治旗,以及黑龙江省呼玛、爱辉、逊克、嘉荫等县。

使用鄂伦春语,属阿尔泰语系满一通古斯语族通古斯语友。

没有本民族文字,一般通用汉语、也有部分鄂伦春族用蒙古文。

鄂伦春语属阿尔泰语系满-通古斯语族通古斯语支。

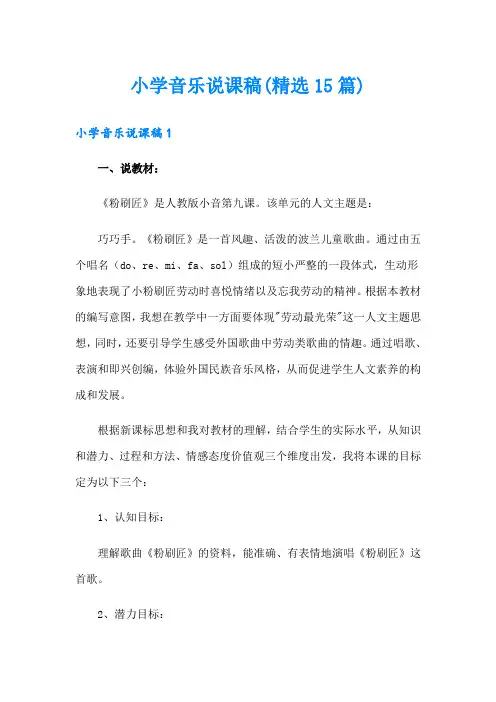

基本概况鄂伦鄂伦春族春族的祖先是森林人。

到了元代,称之为“林中百姓”。

明代泛指为“北山野人”,游猎于外兴安岭以南、乌苏里江以东、西起石勒喀河,东至库页岛的广阔地区。

17世纪中叶,沙俄殖民者侵入中国黑龙江流域,迫使鄂伦春人南迁,集中分布于大小兴安岭。

然而1689年中俄尼布楚条约签订之后,直至不平等的中俄瑷珲条约与北京条约签订以前,他们仍至外兴安岭以南广大地区游猎,并且还参加清政府定期巡逻边界等活动。

只是19世纪中叶沙皇俄国侵占了中国黑龙江以北、乌苏里江以东地区以后,鄂伦春族人民才丧失被侵占区域的广大游猎场所。

清廷对于鄂伦春族的统治,迭有变迁。

小学音乐说课稿(精选15篇)小学音乐说课稿1一、说教材:《粉刷匠》是人教版小音第九课。

该单元的人文主题是:巧巧手。

《粉刷匠》是一首风趣、活泼的波兰儿童歌曲。

通过由五个唱名(do、re、mi、fa、sol)组成的短小严整的一段体式,生动形象地表现了小粉刷匠劳动时喜悦情绪以及忘我劳动的精神。

根据本教材的编写意图,我想在教学中一方面要体现"劳动最光荣"这一人文主题思想,同时,还要引导学生感受外国歌曲中劳动类歌曲的情趣。

通过唱歌、表演和即兴创编,体验外国民族音乐风格,从而促进学生人文素养的构成和发展。

根据新课标思想和我对教材的理解,结合学生的实际水平,从知识和潜力、过程和方法、情感态度价值观三个维度出发,我将本课的目标定为以下三个:1、认知目标:理解歌曲《粉刷匠》的资料,能准确、有表情地演唱《粉刷匠》这首歌。

2、潜力目标:在共唱共演中交流情感,培养学生的合作意识、动手潜力、创新潜力。

能够按照图形谱,准确地朗读歌词,能够听音模唱旋律,并了解其组成音。

3、情感目标:引导学生在教学活动中体验劳动的快乐,领悟"劳动最光荣"的道理,树立"爱劳动"的意识。

二、说教学方法:为了让学生得到生动活泼的发展,我精心组织开放而有活力的课堂教学。

一是要尽可能选用趣味性的教学方法来激发学生兴趣;二是要创设情景,让学生自主参与、自主探索、独立获取知识。

教学中,我采用演示和讨论等教法,以视觉带动听觉。

通过学生的动手实践,启发引导学生思考、创编,同时用活泼搞笑的体态语言来调动学生的用心性和主动性,使整个教学活动成为师生之间不断进行思维交流与心灵沟通的过程,以到达培养学生的创新思维潜力。

三、说教学过程:1、组织教学:学生律动《我有小手》。

师生问好。

2、游戏导入、师生律动。

(1)猜谜语。

我用"猜谜语"的形式导入新课:同学们喜欢猜谜语吗?猜猜看:“两棵树、十个叉、不开花、吃饭劳动全靠它!”是什么?(2)猜猜看。

鄂伦春族的资料一、简介鄂伦春族,中国的少数民族之一,属于满洲族大家族的一支。

主要分布在中国东北地区的黑龙江、内蒙古等地。

鄂伦春族的人口相对较少,但他们有着悠久的历史和独特的文化。

二、历史鄂伦春族的历史可以追溯到古代森林狩猎时代。

起初,鄂伦春族生活在长白山和松花江一带。

后来,他们逐渐向北迁徙,定居在呼伦贝尔草原附近的森林地区。

由于长期以来受到满洲族和蒙古族的影响,鄂伦春族的文化逐渐形成并得以传承。

三、文化1.语言鄂伦春族是一个用鄂伦春语进行交流的民族。

鄂伦春语属于通古斯语系,与满洲语、蒙古语等有一定的关联。

目前,由于外部文化和语言的入侵,鄂伦春语正逐渐流失,只有少数年长者仍然使用该语言。

2.服饰鄂伦春族的传统服饰主要有以下特点:•男性:传统上,男性穿着短衫、长裤和长靴。

头戴毛皮帽,腰间配带腰带。

还有一种特殊的服饰叫做“哈达”,是用鹿皮制成的披风,是男性身份和地位的象征。

•女性:传统上,女性穿着长袍和长裤。

头戴帽子,上面点缀有羽毛和珠子等装饰物。

女性还会佩戴项链、手镯等饰品。

3.饮食鄂伦春族主要以狩猎、捕鱼和采集为生,食物主要来源于自然环境。

他们以牛、羊、猪、鹿等肉类为主食,还食用野生动物和各种野菜。

在传统文化中,鄂伦春族还保留着一些特色的食物制作方法。

4.民间艺术鄂伦春族的民间艺术丰富多样,包括歌舞、诗歌、绘画、木雕等艺术形式。

他们通过歌舞表达自己的情感和思想,歌曲内容通常围绕生活、自然和部落的历史传统。

四、现状与保护鄂伦春族的传统生活方式和文化受到了现代化的冲击和侵蚀。

由于传统文化的逐渐丧失,鄂伦春族的年轻一代对自己的文化认同感逐渐减弱。

为了保护和传承鄂伦春族的文化,政府和相关机构已经采取了一系列措施:1.教育:在教育领域加大对鄂伦春族文化的宣传和教育力度,开设相应的课程,让年轻一代了解和尊重自己的文化。

2.保护区建设:建立鄂伦春族保护区,保护他们的传统生活方式、风俗习惯和自然环境。

3.文化活动:组织各种文化活动,如传统节日庆典、展览和艺术表演,让更多人了解和关注鄂伦春族的文化。

鄂伦春族部落及“乌力楞”“鄂伦春”是民族的自称,是“山岭上的人”之意,也有解释为“使用驯鹿的人”。

有人把鄂伦春族称为马背上的民族,他们的确是精骑善射的民族,世世代代在大、小兴安岭的森林里以狩猎为生。

早年,他们居无定所,过着游猎生活。

解放前,私有制虽然确立,但鄂伦春族还保留着原始公社的残余。

鄂伦春族是我国11个从原始社会末期直接进入社会主义社会的少数民族之一。

在鄂伦春族的渔猎时代,部落是一个重要的组织,早期鄂伦春族都是在某一条河的范围内进行狩猎生产从不去毗邻的鄂伦春族的地方去狩猎,如额尔古纳河的一族鄂伦春人,他们的生产生活都是依据这条河发展,其他路的鄂伦春人也从不到这一族的地方狩猎,各组组织在其亲属称谓及一般语言的发展上都有明显的不同。

在清末,阿力多布库尔路的鄂伦春人偷了托河路鄂伦春人家十几匹马,失主全家在追索马匹的途中,也被盗马者杀掉了。

事过多年,盗马者又来托河路,终于被被害者近亲将盗马者杀掉而报仇雪恨。

这些事实表明一路鄂伦春人就是一个部落。

鄂伦春人的民族公社叫“穆昆”,是同一父系血统人民的共同体。

“穆昆”是鄂伦春语,即“兄弟们”或“同姓人”的意思。

“穆昆”有各个“乌力楞”组成,“乌力楞”是鄂伦春语,即“子孙们”的意思,指同一父系所传的子孙。

一个“乌力楞”就是一个父系家族,由几个或几十个“斜仁柱”组成。

“乌力楞”是鄂伦春族部落一个小的组织,凡是两个氏族的三五家人在一起居住的自然单位,叫做“乌力楞”。

与“乌力楞”接近的的语音还有两个,一为“乌人东”,是在某一地居住下来的意思。

一为“乌力勒”,是子孙们的意思(只一个祖父的几代子孙,或是一父所生的数代子孙)。

“乌力勒”和“乌力楞”是两回事,一个“乌力勒”的人们在一起是一个家庭,所以他们住在一起不称为”乌力楞”。

“乌力楞”的居住地不是固定不变的,他们依河而居,往往因季节和生产条件的不同而由一条河流迁移到另一条河流。

“乌力楞”的名字是以居住河流的名字来冠名。

鄂伦春族

鄂伦春族,中国五十六个民族之一。

主要分布在内蒙古自治区东北部的鄂伦春自治旗、扎兰屯市、莫力达瓦旗、阿荣旗,黑龙江省的塔河、呼玛、逊克、嘉荫县和黑河市。

“鄂伦春”一词有两种含义:“使用驯鹿的人”和“山岭上的人”。

鄂伦春民族有自己的语言,一般通用汉语文。

信奉萨满教,崇拜自然物。

新中国成立前,鄂伦春族还处于原始社会,社会内部尚未形成社会分工,只有男女老少之间的自然分工。

社会生产以集体狩猎为主,采集和捕鱼为辅。

五十年代后,在政府的扶持下,鄂伦春人开始走出森林从事农耕和工业。

“鄂伦春”这一名称于清初始见文献记载。

《清太祖实录》卷五十一在一份奏报中首次提到“俄尔吞”;康熙二十二年(1683)九月上谕中称之为“俄罗春”。

此后才比较统一地以鄂伦春这名称来称呼他们。

鄂伦春一词有两种含义.一为使用训鹿的人,一为山岭上的人。

根据2000年全国人口普查统计,鄂伦春族人口数为8196。

主要分布在内蒙古自治区呼伦贝尔盟鄂伦春自治旗、布特哈旗、莫力达瓦达斡尔族自治旗,以及黑龙江省呼玛、爱辉、逊克、嘉荫等县。

使用鄂伦春语,属阿尔泰语系满一通古斯语族通古斯语友。

没有本民族文字,一般通用汉语、也有部分鄂伦春族用蒙古文。

鄂伦春语属阿尔泰语系满-通古斯语族通古斯语支。

历史上曾有“使鹿部”、“使马部”之称,与达斡尔、鄂温克族同被称作“索伦部”。

鄂伦春的称谓是在清朝康熙年间正式形成的,其含义有两种解释,一是“住在山岭上的人们”,二是“使用驯鹿的人们”。

鄂伦春族自古就繁衍生息在黑龙江以北的广大地区,他们的先民据考证系生活于公元390年左右的大室韦人。

鄂伦春人长期以狩猎生活为主,采集和捕鱼为辅。

几乎所有的男子都是优秀的骑手和百发百中的射手,他们对各种野兽的习性和生话规律了如指掌,有丰富的狩猎经验,20世纪40年代他们还是一个带有原始公社残余的游猎民族,猎获物在部族内平均分配,保存着一些原始社会共同消费和平均分配的习惯,老、弱、伤、残者不但分到一份,而且还要多一些。

新中国成立后,鄂伦春族人一步跨入到社会主义。

鄂伦春族生活的大小兴安岭,是中国东北地区、黑龙江流域的两大山脉。

大兴安岭由东北向西南斜贯黑龙江省和内蒙古自治区,山高谷深、溪流纵横;小兴安岭沿黑龙江上游斜向东南,山势平缓。

绵亘千里的兴安岭上,到处是茂密的原始森林,生长着落叶松、红松、桦、柞、杨等耐寒树种和木耳、蘑菇、榛子、都柿等土特产品和药材。

林中栖息着虎、熊、鹿、狍、野猪、貂、狐狸、野鸡等珍禽异兽。

河里游弋着鲑鱼、鳇鱼等鱼类。

鄂伦春人世世代代就靠着一杆枪、一匹马、一只猎犬,一年四季追逐着獐狍野鹿,游猎在这茫茫的林海之中。

直到50年代,他们才走出白桦林,走下兴安岭,开始半耕半猎的定居生活。

90年代,兴安岭全面禁猎以后,狩猎活动才渐渐退出他们的生活。

鄂伦春族具有独特风格的房屋建筑有“仙人柱”和“奥伦”。

“仙人柱”:又写作“斜仁柱”、“歇人柱”等。

“仙人柱”是鄂伦春语,意为“木杆屋子”。

俗称“撮罗子”。

鄂伦春族定居以前,居住的房屋。

它是一种用二、三十根五六米长的木杆和兽皮或桦树皮搭盖而成的很简陋的圆锥形房屋。

斜人柱的搭建十分简单,先用几根顶端带枝杈、能够相互咬合的木杆支成一个倾斜度约60度的圆锥形架子,然后将其它木杆均匀地搭在这几根主架之间,使之形成一个伞状的骨架,上面再覆盖上狍皮或桦树皮,夏可防雨,冬能御寒的“斜人柱”就算建成了。

“仙人柱”的顶端要留有空隙,以便里面生火时通风,又可采光。

门口处,选两根结实的支柱当门框,门朝南。

“仙人柱”上的覆盖物以及其大小要根据季节的更迭而变换。

冬天气候寒冷,多用狍皮覆盖。

一架“仙人柱”约需狍皮五六十张。

到了春天,天气渐暖,就可以换盖桦树皮了。

“仙人柱”多搭建在山坡的背风向阳处,而夏天则多搭在地势较高、通风凉爽的地方。

“仙人柱”既不用钉子,也不用绳,而是利用木杆本身的枝杈交叉而成。

“仙人柱”结构简单,拆盖极为容易,所用原料几乎俯首即拾。

它是鄂伦春族游猎生活的产物。

定居以后,鄂伦春人大都已住上了宽敞明亮的砖瓦或土木结构的房屋,这种较为原始的活动性住房只有在秋冬季外出狩猎时才偶尔搭建,用以栖身或暂避风寒。

“奥伦”:即高脚仓库,也是鄂伦春族别具特色的建筑。

它是储藏物品的仓库。

其具体做法是选四根自然生长的呈长方形对角的树木,在高出地面三米左右的地方把树头砍去,在其上面横铺木杆,形成底座。

再用树枝做成半圆形的顶棚,覆盖桦树皮,用柳条将其捆扎结实,并在一侧开个小门,就可以用了。

为了取东西方便,把两根较粗的树干捆在一起,每隔一定距离处砍出一个凹格,作为梯子。

为了防止野兽及小动物的侵入,人们将四根柱子的外皮剥光,磨光,使其光滑,使动物不易爬上。

“奥伦”中一般存放干肉、粮食以及过季的衣物等。

人口为8196人。