鄂伦春族文化特色及活态保护

- 格式:pdf

- 大小:120.21 KB

- 文档页数:1

鄂伦春人的生活方式是

鄂伦春人的生活方式。

鄂伦春人是中国少数民族之一,主要分布在内蒙古自治区呼伦贝尔草原地区。

他们以狩猎和放牧为生,过着与大自然和谐相处的生活。

鄂伦春人的生活方式受到自然环境的影响,充满着原始而纯粹的美。

首先,鄂伦春人以狩猎为生。

他们擅长利用弓箭、陷阱和狗群来捕捉猎物,如鹿、狼、狐狸等。

狩猎对于鄂伦春人来说不仅是获取食物的手段,更是一种传统的生活方式和文化传承。

他们尊重自然,尊重猎物,从不过度捕猎,以保持生态平衡。

其次,鄂伦春人以放牧为生。

他们在广袤的草原上放养驯鹿,依靠驯鹿提供肉食、皮毛和交通工具。

鄂伦春人对驯鹿的驯养和繁衍有着丰富的经验和技巧,他们把驯鹿当作家庭的一部分,与驯鹿和谐相处,形成了独特的放牧文化。

此外,鄂伦春人还保留着丰富的传统文化和民俗习俗。

他们善于歌唱和舞蹈,

喜欢用歌声来表达对自然的敬畏和对生活的热爱。

在节日和重大活动中,鄂伦春人会举行丰富多彩的传统庆祝活动,如打猎节、驯鹿节等,这些活动不仅丰富了他们的生活,也传承了鄂伦春人的文化传统。

总的来说,鄂伦春人的生活方式充满着对自然的敬畏和对生活的热爱,他们以

狩猎和放牧为生,保留着丰富的传统文化和民俗习俗。

他们与自然和谐相处,尊重自然,尊重生命,这种生活方式不仅丰富多彩,也给我们带来了许多启发和反思。

希望我们能够从鄂伦春人身上学到更多关于与自然和谐相处的智慧。

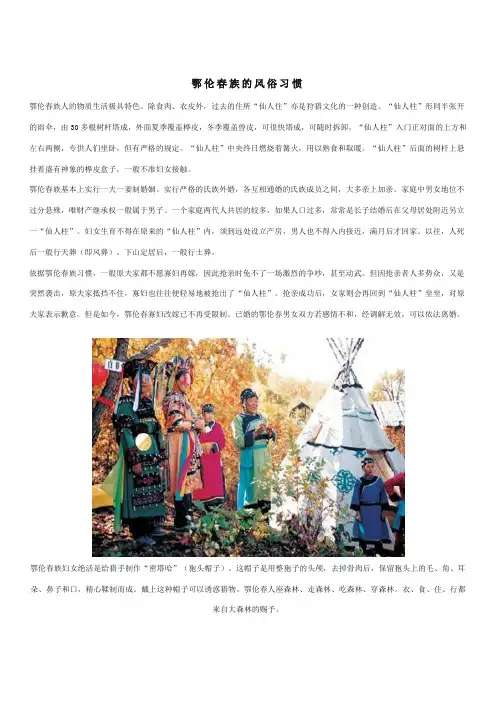

鄂伦春族的风俗习惯鄂伦春族人的物质生活极具特色。

除食肉、衣皮外,过去的住所“仙人住”亦是狩猎文化的一种创造。

“仙人柱”形同半张开的雨伞,由30多根树杆塔成,外面夏季覆盖桦皮,冬季覆盖兽皮,可很快塔成,可随时拆卸。

“仙人柱”入门正对面的上方和左右两侧,专供人们坐卧,但有严格的规定。

“仙人柱”中央终日燃烧着篝火,用以熟食和取暖。

“仙人柱”后面的树杆上悬挂着盛有神象的桦皮盒子,一般不准妇女接触。

鄂伦春族基本上实行一夫一妻制婚姻。

实行严格的氏族外婚,各互相通婚的氏族成员之间,大多亲上加亲。

家庭中男女地位不过分悬殊,唯财产继承权一般属于男子。

一个家庭两代人共居的较多,如果人口过多,常常是长子结婚后在父母居处附近另立一“仙人柱”。

妇女生育不得在原来的“仙人柱”内,须到远处设立产房,男人也不得入内接近,满月后才回家。

以往,人死后一般行天葬(即风葬)。

下山定居后,一般行土葬。

依据鄂伦春族习惯,一般原夫家都不愿寡妇再嫁,因此抢亲时免不了一场激烈的争吵,甚至动武。

但因抢亲者人多势众,又是突然袭击,原夫家抵挡不住,寡妇也往往便轻易地被抢出了“仙人柱”。

抢亲成功后,女家则会再回到“仙人柱”坐坐,对原夫家表示歉意。

但是如今,鄂伦春寡妇改嫁已不再受限制。

已婚的鄂伦春男女双方若感情不和,经调解无效,可以依法离婚。

鄂伦春族妇女绝活是给猎手制作“密塔哈”(狍头帽子)。

这帽子是用整狍子的头颅,去掉骨肉后,保留狍头上的毛、角、耳朵、鼻子和口,精心鞣制而成。

戴上这种帽子可以诱惑猎物。

鄂伦春人座森林、走森林、吃森林、穿森林。

衣、食、住、行都来自大森林的赐予。

鄂伦春族迁到黑龙江南岸以来,马是主要的交通工具。

1890年鄂伦春马队曾给入侵的沙俄侵略军以沉重打击。

夏天,河流里以桦皮船作为交通工具。

鄂伦春族居住的地区已通了火车、汽车,交通更加方便了。

东北鄂伦春族人在冬季外出狩猎也挖雪屋过夜休息。

猎人们挖一深雪坑,四角插上木杆,上覆熊皮,雪屋内燃一堆篝火,下铺野猪皮作卧榻。

鄂伦春族简介鄂伦春族是中国东北部地区人口最少的少数民族之一,是狩猎民族,因此他们的衣食住行及歌舞等方面都显示了狩猎民族特点。

主要居住在大兴安岭山林地带,使用鄂伦春语,鄂伦春语属阿尔泰语系—通古斯语族通古斯语支,没有文字。

在长期的狩猎生产和社会实践中,鄂伦春人创造了丰富多彩的精神文化,有口头创作、音乐、舞蹈、造型艺术等。

鄂伦春族人的服饰也充分显示了狩猎民族的特色。

鄂伦春妇女加工的狍皮结实、柔软、轻便,为了适应寒冷气候和狩猎生活所创制的狍皮衣和狍皮帽,独具匠心,别具特色。

狍皮衣,鄂伦春语叫“苏恩”,多半保持狍皮的本色,用狍筋搓成细线缝制,形式多半为右偏襟长袍,身上装饰“弓剪形”、“鹿角形”、“云卷形”等图案,既美观又结实。

鄂伦春族的狍头帽,戴上去很像一个狍子头,既生动又逼真,而且很保暖,非常精巧别致。

人口:鄂伦春族的人口发展,只有百年的历史可查。

据记载,1895年鄂伦春人口约有18000人,1917年约4111人,1938年约3000人,新中国建立前鄂伦春人口的急剧下降,与游猎民族动荡不定的生活方式和近现代社会战争频繁密切相关。

新中国建立后,由于实施了正确的民族政策,国家积极扶持和帮助鄂伦春族经济社会的发展,鄂伦春族人口数量增长较快,素质有了极大的提高。

1990年全国第四次人口普查,全国有鄂伦春族7004人。

2010年第六次全国人口普查,全国有鄂伦春族8659人。

宗教信仰鄂伦春族信仰具有自然属性和万物有灵观念的萨满教。

这种宗教与该民族特有的原始观念是紧密地结合在一起的。

他们的宗教形式,表现为自然崇拜、图腾崇拜和祖先崇拜,“萨满”(巫师)是沟通神人之间的使者。

萨满教信奉的神灵相当多。

鄂伦春族崇拜的自然神有太阳神、月亮神、北斗星神、火神、天神、地神、风神、雨神、雷神、水神、青草神、山神等等。

除自然崇拜外,鄂伦春先民还崇拜“牛牛库(熊)”、“老玛斯(虎)”图腾,鄂伦春人忌讳直乎熊、虎名、而是称它“宝日坎(神)”、“诺彦(官)”、“乌塔其(老爷)”。

鄂伦春族的风俗鄂伦春族是中国少数民族之一,主要分布在黑龙江、内蒙古和吉林等地。

他们有着独特的生活习惯和风俗,下面就来了解一下鄂伦春族的风俗文化。

一、节日习俗鄂伦春族有许多传统的节日,如冬至节、腊月节、清明节、夏至节等。

其中,最为重要的是冬至节,这一天被视为鄂伦春族的“小年”,人们要准备各种食品和礼品,祭祀祖先,并向族内长者行礼问好。

同时,还要进行传统的舞蹈、歌唱等活动,庆祝这个重要的日子。

二、衣着风俗鄂伦春族的传统服饰十分美丽,男女装都有着精美的图案和细腻的刺绣,在外观上体现了族人深深的文化底蕴。

鄂伦春族的传统鞋子也值得一提,他们的鞋子有着特别的造型和工艺,不仅舒适耐穿,而且还具有防寒保暖的功效。

三、民俗习惯鄂伦春族的民俗习惯包括很多方面,其中最为显著的就是关于狩猎和渔业的传统。

长期以来,这两项生产活动已经融入到了鄂伦春族的日常生活中,人们每天都会出行打猎或捕鱼,以此谋生。

除此之外,鄂伦春族还有着许多寓意深刻的传统习俗,如祭扫祖先、求婚等,这些都是族人认为能够保佑自己身体健康、家庭幸福的重要方式。

四、饮食习惯鄂伦春族的饮食习惯与其他少数民族有着一定的差异。

他们吃的主要是野味和海鲜,如野猪、鹿肉、兔肉、鲑鱼、鳟鱼等,这些食物都是当地自然生态环境中独特的特色美食。

同时,鄂伦春族的饮食中也有许多膳食做法和口味上的特色,如烤乳羊、冻鲑鱼、滚刀豆等。

这些美食不仅仅是一种口感上的享受,也蕴含了族人的文化和生活智慧。

总体来说,鄂伦春族的风俗文化丰富多彩,不仅彰显着他们深厚的历史文化底蕴,而且也体现了他们生活方式的独特风貌。

随着科技和经济的发展,鄂伦春族的传统文化也正在不断地推陈出新,以适应现代社会的发展要求。

鄂仑春族有哪些风俗习惯呢鄂伦春族主要分布于内蒙古自治区的呼伦贝尔盟鄂伦春自治旗、布特哈旗和黑龙江省呼玛、逊克、爱辉、嘉阴等县。

“鄂伦春”一词有两种含义:“使用驯鹿的人”和“山岭上的人”。

鄂伦春民族有自已的语言,一般通用汉语文。

信奉萨满教,崇拜自然物。

新中国成立前,鄂伦春族还处于原始社会,社会内部尚未形成社会分工,只有男女老少之间的自然分工。

社会生产以集体狩猎为主,采集和捕鱼为辅。

五十年代后,在政府的扶持下,鄂伦春人开始走出森林从事农耕和工业。

习俗鄂伦春族很注重礼仪,尊老爱幼是传统。

无论在什么场合,都必须让老者坐在正位,饮酒要由老人开杯,吃肉吃饭要等老人举刀动筷后,其他人才能动。

鄂伦春族好客,宾友光临,除好酒好肉接待外,客人临别之际,还要馈赠自家的土特产。

鄂伦春族待客纯朴、诚恳,猎人驮肉归来,不管相识与否,只要你说想要一点肉,主人立即把猎刀交给你,从何部位割,割多少,都由客人自己动手,主人十分慷慨大方。

服饰鄂伦春人爱穿用毛皮缝制的各种服装。

他们不仅冬天穿皮装,就是夏天也有许多人穿,而上山狩猎那就更是少不了要穿它了。

因为毛皮服装,既能御寒又能防雨,而且还耐磨,非常适合狩猎时穿用。

鄂伦春人的皮装主要是用狍皮制作的,也有用犴皮和鹿皮的。

夏季狍皮为沙毛,可以用来缝制春秋的皮袍,也可以翻穿为毛朝外的狩猎伪装。

冬季狍皮为绒毛,可以用来缝制冬袍。

缝制毛皮服装时一般都用兽筋,如狍筋、犴筋等。

另外,鄂伦春族妇女还非常喜欢戴绣有各种图案的狍皮手套。

这种手套的缝绣工艺相当精湛,在手套背上都绣有鸟兽等动物图案,每个图案都是一个美好的希望。

居住沿河流而移动,逐野兽而迁徙,是鄂伦春人的居住特点。

他们在山林中四处游猎,每到一处就选择地势高,水源充足,避风而阳光好的地方,将他们的家--仙人柱搭设起来。

“仙人柱”,也称撮罗子,是一种可以随时搭起来或拆解的简易房屋。

一般是用几十根 9米长左右的桦木或柳木杆和一些桦树皮、兽皮之类的东西搭设而成的。

鄂伦春族历史演进与独特习俗鄂伦春族,是中国少数民族之一,主要分布在中国东北地区。

他们独特的历史演进和习俗,构成了他们丰富多彩的文化。

本文将依次介绍鄂伦春族的历史演进以及他们的独特习俗。

一、鄂伦春族的历史演进鄂伦春族起源于东北亚地区,其历史可以追溯到数百年前。

在漫长的历史演进中,鄂伦春族经历了许多变迁和磨难,但他们坚守着自己的信仰和文化传统。

1.1 远古部落时期在远古时期,鄂伦春族的祖先是一些游牧部落,他们依靠狩猎、捕鱼和采集为生。

他们过着简朴而自给自足的生活,与大自然和谐相处。

1.2 农耕文化融入随着时间的推移,一些鄂伦春族逐渐过渡到农耕文化,开始种植粮食和养殖家畜。

这种转变为他们带来了更加稳定的生活和丰富的食物资源。

1.3 渔猎文化的保留尽管农耕文化融入了鄂伦春族的生活方式,但他们仍然保留了渔猎文化的传统。

捕鱼和狩猎对他们来说仍然是重要的生存方式和文化象征。

1.4 社会主义改革和现代化20世纪中后期,中国进行了社会主义改革和现代化进程,这对鄂伦春族的生活带来了巨大的变化。

他们逐渐接触到现代科技和生活方式,但他们仍然在努力保护和传承自己的传统文化。

二、鄂伦春族的独特习俗鄂伦春族以其独特的习俗而闻名,这些习俗代代相传,成为他们民族文化的重要组成部分。

2.1 狩猎习俗作为渔猎民族,狩猎一直是鄂伦春族的重要活动。

他们会进行祭祀仪式,祈求狩猎的丰收和安全。

他们还会使用特殊的工具和陷阱来捕捉猎物,这些工具和陷阱代表着他们的智慧和技巧。

2.2 祭祀习俗鄂伦春族有丰富的祭祀习俗。

他们相信祖先的灵魂会保佑他们,并且尊重祖先的传统是他们文化的核心价值观。

每年的祭祀仪式上,他们会进行舞蹈、歌唱和捐赠的活动,以表达对祖先的敬意。

2.3 婚俗习惯鄂伦春族的婚俗习惯也非常独特。

婚姻通常是通过家族之间的协商来决定,而不是个人的意愿。

在婚礼仪式上,他们会举行独特的传统舞蹈和歌唱表演, 这些表演寓意着他们的幸福和繁荣。

2.4 服饰和装饰品鄂伦春族的服饰和装饰品也是他们独特文化的重要组成部分。

鄂伦春族的资料一、简介鄂伦春族,中国的少数民族之一,属于满洲族大家族的一支。

主要分布在中国东北地区的黑龙江、内蒙古等地。

鄂伦春族的人口相对较少,但他们有着悠久的历史和独特的文化。

二、历史鄂伦春族的历史可以追溯到古代森林狩猎时代。

起初,鄂伦春族生活在长白山和松花江一带。

后来,他们逐渐向北迁徙,定居在呼伦贝尔草原附近的森林地区。

由于长期以来受到满洲族和蒙古族的影响,鄂伦春族的文化逐渐形成并得以传承。

三、文化1.语言鄂伦春族是一个用鄂伦春语进行交流的民族。

鄂伦春语属于通古斯语系,与满洲语、蒙古语等有一定的关联。

目前,由于外部文化和语言的入侵,鄂伦春语正逐渐流失,只有少数年长者仍然使用该语言。

2.服饰鄂伦春族的传统服饰主要有以下特点:•男性:传统上,男性穿着短衫、长裤和长靴。

头戴毛皮帽,腰间配带腰带。

还有一种特殊的服饰叫做“哈达”,是用鹿皮制成的披风,是男性身份和地位的象征。

•女性:传统上,女性穿着长袍和长裤。

头戴帽子,上面点缀有羽毛和珠子等装饰物。

女性还会佩戴项链、手镯等饰品。

3.饮食鄂伦春族主要以狩猎、捕鱼和采集为生,食物主要来源于自然环境。

他们以牛、羊、猪、鹿等肉类为主食,还食用野生动物和各种野菜。

在传统文化中,鄂伦春族还保留着一些特色的食物制作方法。

4.民间艺术鄂伦春族的民间艺术丰富多样,包括歌舞、诗歌、绘画、木雕等艺术形式。

他们通过歌舞表达自己的情感和思想,歌曲内容通常围绕生活、自然和部落的历史传统。

四、现状与保护鄂伦春族的传统生活方式和文化受到了现代化的冲击和侵蚀。

由于传统文化的逐渐丧失,鄂伦春族的年轻一代对自己的文化认同感逐渐减弱。

为了保护和传承鄂伦春族的文化,政府和相关机构已经采取了一系列措施:1.教育:在教育领域加大对鄂伦春族文化的宣传和教育力度,开设相应的课程,让年轻一代了解和尊重自己的文化。

2.保护区建设:建立鄂伦春族保护区,保护他们的传统生活方式、风俗习惯和自然环境。

3.文化活动:组织各种文化活动,如传统节日庆典、展览和艺术表演,让更多人了解和关注鄂伦春族的文化。

鄂伦春族研究报告摘要:鄂伦春族是中国少数民族之一,主要分布于黑龙江省、内蒙古自治区等地。

鄂伦春族具有独特的文化传统和生活方式,并对当地的自然环境进行了深入的利用和研究。

本文对鄂伦春族的历史、文化、社会经济状况、语言等进行了系统的研究和分析,旨在为更好地保护和传承鄂伦春族文化做出贡献。

关键词:鄂伦春族,文化,社会经济状况,传承一、概述二、历史鄂伦春族的历史可以追溯到公元前5000年左右,属于满洲族的一支。

在历史的长河中,鄂伦春族与周边的其他民族不断进行着交流和融合,形成了独特的文化和民俗。

在清朝时期,鄂伦春族因为其勤劳勇敢、聪明过人而受到皇帝的赞扬和重视,被赐予了“撒拉”这一称号。

在这长期的历史漫漫征程中,鄂伦春族凭着自己的独特优势和智慧,成功的融入了和谐安宁的环境中。

三、文化1、语言鄂伦春族的语言属于蒙古语系的满洲语支,在日常生活中使用的主要是汉语。

鄂伦春族语言在长期的发展中,吸取了周边多种语言的特点,并且形成了独特的鄂伦春族方言。

现如今,该族群使用的鄂伦春语已成为民族文化的一部分,有着重要价值。

2、宗教文化鄂伦春族实行的宗教信仰以萨满教为主。

萨满教在鄂伦春族的传统生活中有着非常重要的地位,许多重要的庆典活动和仪式均与此有关。

鄂伦春族的信仰还包括佛教、道教等。

3、艺术文化鄂伦春族的艺术形式丰富多彩,其中比较有代表性的有蒙古族和汉族的影响。

鄂伦春族口传文化相当丰富,表现在民间故事、歌曲、舞蹈、音乐、戏剧等方面。

鄂伦春族还有较为发达的刺绣工艺等非物质文化遗产。

这些具有浓厚的地域特色和族群独特性的文化艺术是不可替代的。

四、社会经济状况鄂伦春族在经济和社会发展方面相对滞后。

该族群的主要经济来源是农业和渔业生产,其中渔业在当地地区拥有相当大的比重。

由于地理位置偏远,物流不便,该族群的经济发展面临很大挑战。

为改变这种状况,需要引入更多的先进技术和经验,鼓励农业产业升级,改进生产方式,提高生产效率。

五、传承为更好地保护和传承鄂伦春族文化,需要采取一系列措施。

鄂伦春族服饰总结引言鄂伦春族是中国少数民族之一,主要分布在中国东北地区的黑龙江、内蒙古等地。

鄂伦春族特有的服饰文化是他们丰富多彩的民俗文化的重要组成部分。

本文将对鄂伦春族服饰进行总结,介绍其特点、种类和文化意义。

一、鄂伦春族服饰的特点鄂伦春族服饰的特点主要体现在以下几个方面:1. 浓郁的民族特色鄂伦春族服饰充分体现了该民族悠久的历史和独特的民族特色。

它们通常采用大胆鲜艳的颜色搭配和精美的刺绣工艺,展示了鄂伦春族人民对美的追求和独特的审美观。

2. 实用性和舒适性并存由于鄂伦春族生活在寒冷的地区,他们的服饰注重实用性和舒适性。

他们采用厚重的布料和保暖的设计,以抵御严寒的气候。

同时,鄂伦春族服饰还在保证实用性的基础上注重美观,使人们在严寒环境下依然能够感受到服饰的美丽。

3. 丰富多样的款式鄂伦春族服饰的款式丰富多样,不同年龄、性别、婚姻状态和场合都有相应的服饰类型。

他们的服装通常包括上衣、裤子、裙子、鞋袜等,通过多种组合形成不同的穿着风格。

4. 文化内涵的体现鄂伦春族服饰不仅是一种物质产品,更是民族文化传承的重要载体。

服饰上的花纹和图案往往代表着特定的意义和象征,例如,鄂伦春族人民常常使用动物和自然元素的图案来表达对自然界的崇拜和敬畏之情。

二、鄂伦春族服饰的种类鄂伦春族服饰种类繁多,以下是其中几种代表性的服饰:1.长袖毛皮衣:长袖毛皮衣是鄂伦春族冬季常见的服饰之一,主要由毛皮和白兔皮制成。

它具有保暖、舒适和美观的特点,是鄂伦春族在严寒冬季的生活必需品。

2.蕾丝领衫:蕾丝领衫是鄂伦春族妇女常穿的传统上衣。

它的特点是领口上镶嵌有精美的蕾丝花边,给人一种柔美而优雅的感觉。

蕾丝领衫通常与带有繁复刺绣的裙子搭配,展现了鄂伦春族妇女的高尚品味。

3.黑色虎皮帽:黑色虎皮帽是男性鄂伦春族人常戴的传统帽子,它采用优质的虎皮制作,具有保暖和实用的特点。

黑色虎皮帽还被视为鄂伦春族男性成年仪式的象征,代表着成熟和威严。

4.鱼皮鞋:鱼皮鞋是鄂伦春族特有的传统鞋类,以鱼皮为材料制成。

鄂伦春族的节日风俗咱们聊聊鄂伦春族,那可是个充满故事和色彩的民族,他们的节日风俗,就像是大山深处的瑰宝,既神秘又亲切。

一、过年啦,篝火旁的欢笑每到农历新年,鄂伦春族的家家户户就忙活开了。

你瞧,那院子里的篝火,红彤彤的,映照着每个人的笑脸,暖洋洋的。

这可不是普通的火堆,它是鄂伦春人迎接新年的第一把火,寓意着吉祥、温暖和团圆。

大家围坐在篝火旁,唱起古老的民歌,跳起欢快的舞蹈,那氛围,别提多热闹了!1.1 杀猪宰羊,丰盛的年夜饭说到过年,怎能不提年夜饭?鄂伦春人可讲究了,他们会提前杀猪宰羊,准备一顿丰盛的年夜饭。

那肉啊,烤得外焦里嫩,香气四溢,再配上自家腌制的酸菜和野菜,简直是人间美味。

大伙儿边吃边聊,欢声笑语不断,一年的辛劳和疲惫在这一刻都烟消云散了。

1.2 祈福仪式,虔诚的心愿在年夜饭之前,鄂伦春人还会举行一场祈福仪式。

他们会向山神、火神等神灵献上祭品,祈求来年风调雨顺、五谷丰登、家人平安。

这种仪式虽然简单,但充满了对自然的敬畏和对生活的热爱。

二、古伦木沓节,狩猎文化的传承古伦木沓节,对鄂伦春人来说,那可是个大日子。

它不仅是庆祝狩猎丰收的节日,更是传承狩猎文化的重要时刻。

2.1 盛装出席,展示风采节日那天,无论男女老少,都会穿上自己最好的民族服装,戴上精美的头饰和饰品,个个都像是从画里走出来的一样。

大家聚在一起,展示着鄂伦春人的风采和魅力。

2.2 竞技比赛,展现勇气与智慧古伦木沓节上,最吸引人的莫过于各种竞技比赛了。

射箭、摔跤、赛马……这些项目不仅考验着参赛者的勇气和力量,更展现了他们的智慧和技巧。

观众席上,掌声、欢呼声此起彼伏,热闹非凡。

2.3 歌舞晚会,欢聚一堂夜幕降临,一场精彩的歌舞晚会拉开了序幕。

鄂伦春人用自己独特的方式表达着对生活的热爱和对未来的憧憬。

那歌声,悠扬动听;那舞蹈,粗犷豪放。

整个夜晚都沉浸在欢乐和祥和之中。

三、结语:鄂伦春族的节日风俗,是文化的瑰宝鄂伦春族的节日风俗就像是一串串璀璨的珍珠镶嵌在他们悠久的历史长河中。

鄂伦春族描写鄂伦春族是中国少数民族之一,主要分布在中国东北地区的黑龙江、内蒙古和吉林等地。

他们是中国的原住民之一,有着悠久的历史和独特的文化。

鄂伦春族的传统生活方式以狩猎和捕鱼为主,他们生活在广袤的森林和湖泊之间。

在过去的几百年里,鄂伦春族人依靠狩猎和捕鱼为生,他们对自然环境的熟悉程度非常高,对于各种动植物的特征和习性了如指掌。

鄂伦春族人善于利用自然资源,他们制作的捕鱼工具和狩猎工具非常精良,能够在严酷的自然环境中生存下去。

鄂伦春族的文化非常丰富多样,他们有自己独特的语言、音乐、舞蹈和民间传说。

鄂伦春族人非常崇尚大自然,他们的民间传说中有很多关于山神、河神和森林神的故事。

他们相信自然界的万物都有灵性,人与自然应该和谐共处。

鄂伦春族的服饰也非常独特,女性常常穿着五颜六色的刺绣衣服,头戴羽毛和鲜花装饰。

男性则穿着兽皮制成的衣物,用皮带系在腰间。

他们的服饰不仅保暖,还能够显示出族群的特色。

除了狩猎和捕鱼之外,鄂伦春族人还有种植农作物的传统。

他们种植的主要农作物包括玉米、大豆和小麦等,这些农作物能够为他们提供丰富的食物来源。

在现代社会中,鄂伦春族人的生活方式发生了很大的改变。

他们逐渐从狩猎和捕鱼的生活方式转变为从事农业和畜牧业。

同时,他们也开始接触到现代科技和文化,学习汉语和其他民族的语言,逐渐融入到多民族的大家庭中。

然而,鄂伦春族人对于自己的传统文化和生活方式仍然非常重视。

他们通过举办各种文化活动和庆典来传承和弘扬自己的文化。

鄂伦春族的歌舞表演和手工艺品制作技艺备受赞赏,吸引了很多游客前来欣赏和购买。

总的来说,鄂伦春族是中国东北地区的重要少数民族之一,他们拥有独特的文化和生活方式。

他们对大自然的敬畏和对传统文化的传承是我们值得学习和尊重的。

作为中国的原住民,鄂伦春族人在保护生态环境和传统文化方面发挥着重要的作用,他们的贡献不可忽视。

我们应该加强对鄂伦春族的研究和了解,为保护和传承他们的文化做出努力。

分类国家级省级特点民间舞蹈萨满舞,吕日格仁舞,包括仪式舞和娱乐舞两大类,舞蹈动作多为狩猎动作和生活斗熊舞,篝火舞生产行为习惯,古朴活力、自由自在,伴奏大多以歌唱和模仿野生动物和鸟类为主传统音乐赞达仁口弦琴以“赞达温”山歌曲调为主,高亢清透,伴有延长音和颤音,歌词多为即兴添加,语言朴实,感情浓烈,乐器种类较少以口弦琴为主,音量微弱,但曲调丰富传统工艺美术狍皮手工技艺,斜仁柱,桦树皮镶嵌画,以使用价值为基础,兽皮和桦树皮为最佳载体,工序多为刺绣和镶嵌,图案根据大自然的形象桦树皮制作技艺剪纸,刺绣和鄂伦春族人的想象力创作而成,朴实粗犷、单纯明朗,具有浓烈的游猎民族特色民俗文化古伦木沓节狩猎文化,萨满祭祀,狩猎文化浓厚,拥有最诚挚的礼仪和敬老爱老的习俗,传统萨满服饰,传统服饰节日种类不多,节日期间男女老少盛装打扮,年轻人围绕篝火载歌载舞,敬重火神引言黑龙江流域拥有独特的地理位置和丰富的自然资源,孕育了各具特色的民族文化。

作为繁衍生息黑龙江省的“四小”民族之一的鄂伦春族,意为“使用驯鹿的人们”,体现出其生活与游猎文化息息相关。

鄂伦春族拥有自己的语言,但是没有民族文字,其非物质文化遗产是通过口口相传持续传承的。

鄂伦春族非物质文化遗产是我国民族文化宝库中的一颗明珠,蕴含着丰富的历史资源、文化资源、审美艺术资源、经济资源,记载着本族历史变迁,折射出不同时期的物质和精神文化的历史价值,在白山黑水环境下和人民劳动实践中孕育出独具魅力的文化价值,结合东北原始森林独特的龙江地域文化、游猎民族特色、传统民俗元素创造出独具特色的审美艺术价值。

鄂伦春民族聚居地建设各具特色的风情园和展览馆所带来的经济价值,对于人类的生存与发展具有独特的价值与意义。

然而,在现代文化和生活方式的强烈冲击之下,许多鄂伦春族非物质文化遗产面临着衰退甚至消亡的境遇。

因此,将民族文化元素与鄂伦春族非遗文创产品有机融合,与时俱进地优化鄂伦春族非遗保护形式,对于加强鄂伦春族非遗保护和发展,激发少数民族非遗产业活力具有重要意义。

1253兴安岭鄂伦春族令人惊诧的习俗兴安岭鄂伦春族令人惊诧的习俗大兴安岭中的狍子参观鄂伦春族的民俗博物馆黑龙江和内蒙,是鄂伦春族聚居之地。

在黑河市的民族风情园,首次参观鄂伦春族的生活习俗,这些习俗和城市居民的很不相同,但适合冻土带地区游猎生活,很开眼。

鄂伦春代表性建筑仙人柱中国的各少数民族中,居室最简单的建筑是鄂伦春族的仙人柱。

仙人柱是鄂伦春族游猎生活最主要的建筑形式,骨架是用长若干米的主杆,带杈的树干,和20多根树干搭成的圆锥形建筑。

外面用桦树皮,或者苇帘覆盖,冬天则改用60多张狍子皮缝制起来覆盖其上。

仙人柱正对门的铺位叫“玛路”,是供神的地方,只许男性客人和男主人坐卧。

儿子、儿媳住左侧铺位,父母住右侧铺位。

铺位的下面铺的是兽皮。

中间设有火塘,上吊一铁锅,也有用三角架支锅的。

火塘的火,会一年四季一直燃烧,不会灭的。

后来想想,也有道理,他们生活的地区,基本上是冻土带。

原来都是在黑龙江以北居住,后来被俄罗斯赶到江南岸来。

子女是和父母住在一起的。

如果,屋子还有其他子女的话,已婚的孩子必须另建一间仙人柱自己居住。

仙人柱内,没有看见什么隔断之类,但是他们住着也觉得没有什么不方便之处。

当然,屋子里也没有单独的厨房,厕所(户外单独设立),浴室之类的设施。

因为那空间实在是太小了,没有装修的必要。

大兴安岭的桦树最多,很容易得到,其它建筑材料也都容易得到。

而且,这种房子建造和拆卸都很快,很适合游猎生活的需要。

一般来说,一天即可盖成一间屋。

真正的仙人柱,不过这只是展览,没有人住。

在汉族人看来,这就是窝棚展厅屋子中间的火堆,就是架起来的那一堆树枝,没有点燃,墙上是他们的图腾妇女生育必须搬出去住妇女生育不得在原来的“仙人柱”内,须到远处设立产房,男人也不得入内接近,满月后才回家。

男人在产前搭建好新的仙人柱即可,一般由女性成员照料产妇。

现代医院都有产房,能保证婴儿的成活率,产妇的健康,不必这样了。

现在鄂伦春妇女都到医院去生产。

鄂伦春族民俗的狩猎文化鄂伦春族是中国北方的一个古老民族,他们以狩猎和游牧为生,有着丰富的民俗文化。

狩猎文化是鄂伦春族传统文化的重要组成部分,它不仅反映了鄂伦春族的生产生活方式,也体现了他们的信仰、价值观和审美观念。

本文将从鄂伦春族的狩猎工具、狩猎方式、狩猎仪式等方面,探讨鄂伦春族民俗的狩猎文化。

一、狩猎工具鄂伦春族的狩猎工具简单而实用,主要包括弓箭、枪支、陷阱等。

弓箭是鄂伦春族传统的狩猎工具,他们使用的弓箭是由树枝、树皮、兽筋等材料制成的,具有射程远、精度高的特点。

枪支是近代才引入的狩猎工具,主要用于狩猎大型动物。

陷阱则是鄂伦春族传统的捕猎方式之一,他们会在树林中设置陷阱,捕捉小动物和鸟类。

二、狩猎方式鄂伦春族的狩猎方式多种多样,主要包括游猎和定猎两种。

游猎是指鄂伦春族在草原、森林、山野等地方流动狩猎,这种方式需要他们具有较高的狩猎技能和经验。

定猎则是指他们在特定的地点进行长时间的狩猎,如围猎或守猎。

在围猎中,鄂伦春族会组织多人一起行动,将野兽围在中间,然后进行射击或捕捉;在守猎中,他们会选择一个合适的地点,长时间地观察和等待野兽的出现。

三、狩猎仪式鄂伦春族的狩猎仪式具有浓厚的宗教色彩,主要包括祭山神、祈福等。

在狩猎前,鄂伦春族会举行祭山神仪式,祈求山神保佑他们平安、顺利地狩猎。

在狩猎过程中,他们会不断地祈求山神保佑他们捕捉到更多的野兽。

此外,鄂伦春族还会举行一些祈福仪式,如祈祷猎物平安归来等。

这些仪式不仅体现了鄂伦春族的信仰和价值观,也反映了他们的审美观念和文化传承。

四、结语鄂伦春族的狩猎文化是他们传统文化的重要组成部分,它不仅反映了他们的生产生活方式,也体现了他们的信仰、价值观和审美观念。

鄂伦春族的狩猎工具、狩猎方式、狩猎仪式等都体现了他们的智慧和勇气,也体现了他们对自然的敬畏和尊重。

在现代社会,我们应该更加重视传统文化的重要性,保护和传承这些优秀的文化遗产,让更多的人了解和认识鄂伦春族的民俗文化。