鄂伦春族节日(中国传统节日)

- 格式:docx

- 大小:23.16 KB

- 文档页数:1

鄂伦春族节日:抹黑日(中国传统节日)节日简介正月十六这天,鄂伦春人用锅底灰抹在脸上,据说可以驱妖避邪、保平安。

这天,不论男女老少,两手抹上锅底灰,走家串户相互抹脸。

抹脸时子女不能给父亲抹,大伯子与弟媳之间不能相互涂抹之外,其他人之间可以随便,但在给长辈抹脸之间先要叩头。

这种习惯至今仍保留,但以演变成了纯粹的娱乐游戏。

节日源由“抹黑”在节庆习俗中亦有着生动表现,在鄂伦春、鄂温克、达斡尔、锡伯等少数民族中都有抹黑节,他们分别称为“抹黑日”、“黑灰日”或“抹黑节”,时间在正月十六。

他们都认为正月十五是年节结束的界点,这天“天神归界”,人间的新生活从正月十六开始。

十六的清晨,早起的老人给尚未起床的儿孙脑门上抹一点锅底黑灰。

随后,青年人走出家门以抹黑的方式互相祝福。

他们认为这一天不把脸抹黑,那么一年就不吉利。

抹黑在这里成为佑护生灵的节庆礼仪。

“抹黑”或“打花脸”是一个广泛存在的祝福民俗,但为何都用锅底灰作涂料?不错,锅灰是易于取用的颜料,可人们并不这样简单看它,锅灰中似乎蕴含有某种神秘因素。

节日活动鄂伦春人是乐观的,表现在日常生活中,也表现在话语的幽默与豁达,他们在深山密林中,会用很多方式排遣那种孤寂,他们也在寻找着各种快乐,像春祭、秋祭、祭太阳神、祭月亮神等,他们也会欢度一些节日,但这些节日大都与宗教有关,抹黑节就是其中一种。

各家大人孩子把锅底灰用水或油搅拌,见到人就往脸上涂抹,这是为了赶鬼怯邪,鬼见到人脸黑就害怕被吓跑了。

这天一大早,人们想尽各种办法把别人的脸抹黑,而想办法不让别人抹到,于是就形成了相互追逐、相互嬉戏的热闹祥和场面。

抹黑通常都是在平辈人之间进行,为了增加节日的气氛,有时也象征性的抹一抹长辈,但在抹黑之前先向长辈下跪磕头,先征得长辈同意后才象征性的往长辈的脸上抹一点黑,否则是不允许的,因为他们十分讲究尊老爱幼。

这天部落里很热闹,大家也都很快乐,逐渐使这项活动变成了节日。

祭月亮是鄂伦春有关狩猎祭祀的节日,因为月亮可以帮助游猎的人在莽莽林海中辨别方向确定位置。

祭月亮在每年农历正月十五和八月十五举行。

祭祀时,猎人和牧民们把画有月亮的神像,挂在“马路”中心,神像须对着月亮。

把剥了皮的野兽放在供台下面,剁掉兽爪,免得触犯神灵,在打猎中被兽爪抓伤。

兽头对着神像。

然后众人向神像磕头,祈求神保佑人马平安、老幼安康、万事如意。

随后将野兽的心血涂抹在神像上。

祭毕,把兽肉煮熟,大家共食。

在平时的日子里,如果一连数日打不到野兽,猎人便在“仙人柱”(简易帐篷)外面,在月光下放一干净的水盆,向月亮磕头祷告,祈求月亮神多赏猎物。

第二天早晨观察盆子,盆内出现什么兽毛就可猎获什么野兽。

这实际上是种占卜。

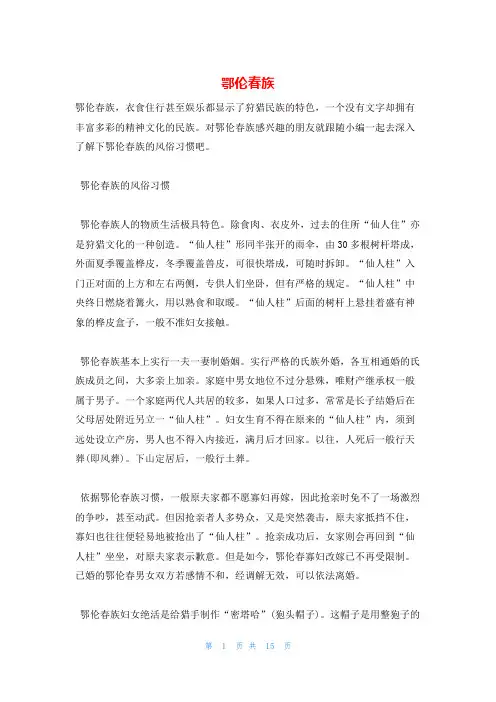

鄂伦春族鄂伦春族,衣食住行甚至娱乐都显示了狩猎民族的特色,一个没有文字却拥有丰富多彩的精神文化的民族。

对鄂伦春族感兴趣的朋友就跟随小编一起去深入了解下鄂伦春族的风俗习惯吧。

鄂伦春族的风俗习惯鄂伦春族人的物质生活极具特色。

除食肉、衣皮外,过去的住所“仙人住”亦是狩猎文化的一种创造。

“仙人柱”形同半张开的雨伞,由30多根树杆塔成,外面夏季覆盖桦皮,冬季覆盖兽皮,可很快塔成,可随时拆卸。

“仙人柱”入门正对面的上方和左右两侧,专供人们坐卧,但有严格的规定。

“仙人柱”中央终日燃烧着篝火,用以熟食和取暖。

“仙人柱”后面的树杆上悬挂着盛有神象的桦皮盒子,一般不准妇女接触。

鄂伦春族基本上实行一夫一妻制婚姻。

实行严格的氏族外婚,各互相通婚的氏族成员之间,大多亲上加亲。

家庭中男女地位不过分悬殊,唯财产继承权一般属于男子。

一个家庭两代人共居的较多,如果人口过多,常常是长子结婚后在父母居处附近另立一“仙人柱”。

妇女生育不得在原来的“仙人柱”内,须到远处设立产房,男人也不得入内接近,满月后才回家。

以往,人死后一般行天葬(即风葬)。

下山定居后,一般行土葬。

依据鄂伦春族习惯,一般原夫家都不愿寡妇再嫁,因此抢亲时免不了一场激烈的争吵,甚至动武。

但因抢亲者人多势众,又是突然袭击,原夫家抵挡不住,寡妇也往往便轻易地被抢出了“仙人柱”。

抢亲成功后,女家则会再回到“仙人柱”坐坐,对原夫家表示歉意。

但是如今,鄂伦春寡妇改嫁已不再受限制。

已婚的鄂伦春男女双方若感情不和,经调解无效,可以依法离婚。

鄂伦春族妇女绝活是给猎手制作“密塔哈”(狍头帽子)。

这帽子是用整狍子的头颅,去掉骨肉后,保留狍头上的毛、角、耳朵、鼻子和口,精心鞣制而成。

戴上这种帽子可以诱惑猎物。

鄂伦春人座森林、走森林、吃森林、穿森林。

衣、食、住、行都来自大森林的赐予。

鄂伦春族迁到黑龙江南岸以来,马是主要的交通工具。

1890年鄂伦春马队曾给入侵的沙俄侵略军以沉重打击。

夏天,河流里以桦皮船作为交通工具。

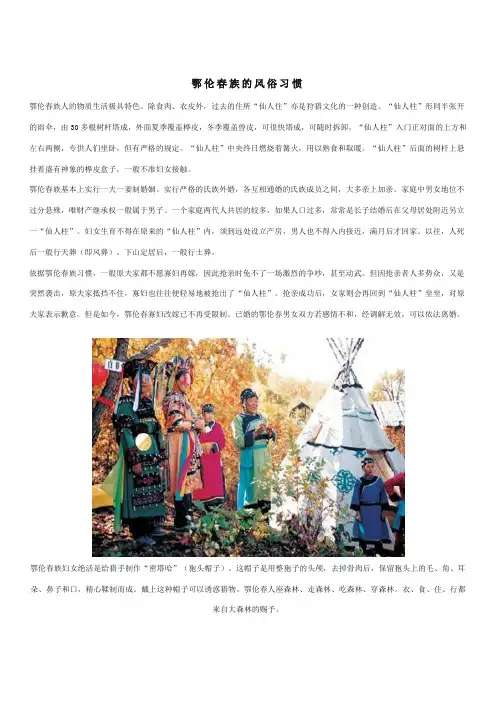

鄂伦春族的风俗习惯鄂伦春族人的物质生活极具特色。

除食肉、衣皮外,过去的住所“仙人住”亦是狩猎文化的一种创造。

“仙人柱”形同半张开的雨伞,由30多根树杆塔成,外面夏季覆盖桦皮,冬季覆盖兽皮,可很快塔成,可随时拆卸。

“仙人柱”入门正对面的上方和左右两侧,专供人们坐卧,但有严格的规定。

“仙人柱”中央终日燃烧着篝火,用以熟食和取暖。

“仙人柱”后面的树杆上悬挂着盛有神象的桦皮盒子,一般不准妇女接触。

鄂伦春族基本上实行一夫一妻制婚姻。

实行严格的氏族外婚,各互相通婚的氏族成员之间,大多亲上加亲。

家庭中男女地位不过分悬殊,唯财产继承权一般属于男子。

一个家庭两代人共居的较多,如果人口过多,常常是长子结婚后在父母居处附近另立一“仙人柱”。

妇女生育不得在原来的“仙人柱”内,须到远处设立产房,男人也不得入内接近,满月后才回家。

以往,人死后一般行天葬(即风葬)。

下山定居后,一般行土葬。

依据鄂伦春族习惯,一般原夫家都不愿寡妇再嫁,因此抢亲时免不了一场激烈的争吵,甚至动武。

但因抢亲者人多势众,又是突然袭击,原夫家抵挡不住,寡妇也往往便轻易地被抢出了“仙人柱”。

抢亲成功后,女家则会再回到“仙人柱”坐坐,对原夫家表示歉意。

但是如今,鄂伦春寡妇改嫁已不再受限制。

已婚的鄂伦春男女双方若感情不和,经调解无效,可以依法离婚。

鄂伦春族妇女绝活是给猎手制作“密塔哈”(狍头帽子)。

这帽子是用整狍子的头颅,去掉骨肉后,保留狍头上的毛、角、耳朵、鼻子和口,精心鞣制而成。

戴上这种帽子可以诱惑猎物。

鄂伦春人座森林、走森林、吃森林、穿森林。

衣、食、住、行都来自大森林的赐予。

鄂伦春族迁到黑龙江南岸以来,马是主要的交通工具。

1890年鄂伦春马队曾给入侵的沙俄侵略军以沉重打击。

夏天,河流里以桦皮船作为交通工具。

鄂伦春族居住的地区已通了火车、汽车,交通更加方便了。

东北鄂伦春族人在冬季外出狩猎也挖雪屋过夜休息。

猎人们挖一深雪坑,四角插上木杆,上覆熊皮,雪屋内燃一堆篝火,下铺野猪皮作卧榻。

鄂伦春族节日:鄂伦春族春节(中国传统节日)鄂伦春族的主要节日是农历新年。

节前进山打猎,冰上捕鱼,备过新年。

腊月二十三火神上天,要供食品。

除夕,家家户户祭祀祖先和北斗星,吃团圆饭,守夜。

初一清晨,人们忙着煮新包的“谢纳温”(饺子),鸣放鞭炮或向天空鸣枪,以示迎来了新的一年。

全家人走出屋外,面向东或南,燃起九柱香,叩头祭拜天神和山神,祈求神灵恩赐猎物,保佑全家免灾免祸、吉祥如意。

祭祀之后,按辈份次序入座就餐。

席间,晚辈要向长辈斟酒、叩头拜年,先拜爷爷、奶奶,再拜父亲、母亲。

弟弟、妹妹也要向哥哥、姐姐拜年,行屈膝请安礼。

晚辈向长辈拜年时,长辈要用手指蘸酒,向上、下、左、右弹三下,以示敬天敬地敬祖,然后向来拜的人嘱咐几句吉利的话。

太阳出来以后,人们穿上新衣服,携儿带女,带着酒肉互相拜年,先到氏族或家族中最年长者家里行拜,然后再到其他家。

进门先烧香祭火神,向篝火里扔一块肉,洒一杯酒,主人陪同客人祭拜。

祭祀毕,客人向主人敬酒、敬烟、叩头,并祝愿老人健康长寿。

受拜的长辈同样向来拜者说几句祝福的话,有的还要给压岁钱或几块糖。

这一天,老人一般都在家里等候晚辈来拜年。

初二开始,老年人互相拜年,或聚集在一起饮酒娱乐,青年人则自动组织起来进行文体活动,或者唱歌跳舞;或者赛马射击、摔跤比赛;或者下棋玩牌。

歌舞尤为人们所喜爱。

他们的舞蹈有反映飞禽走兽的生活怀貌的,有表现猎人捕捉野兽情景的,也有描绘妇女采集劳动场面的,动作古朴纯真,具有深厚的狩猎生活气息。

娱乐活动一直延续到初四。

初五,人们认为是“鬼日”,忌讳出门,也不许娱乐和吵闹。

这一天,人们都各自在家里休息。

初六开始,猎民可以上山打猎,恢复正常的生产活动。

正月十六早上,有相互给对方脸上抹黑的习俗。

鄂伦春族的风俗鄂伦春族是中国少数民族之一,主要分布在黑龙江、内蒙古和吉林等地。

他们有着独特的生活习惯和风俗,下面就来了解一下鄂伦春族的风俗文化。

一、节日习俗鄂伦春族有许多传统的节日,如冬至节、腊月节、清明节、夏至节等。

其中,最为重要的是冬至节,这一天被视为鄂伦春族的“小年”,人们要准备各种食品和礼品,祭祀祖先,并向族内长者行礼问好。

同时,还要进行传统的舞蹈、歌唱等活动,庆祝这个重要的日子。

二、衣着风俗鄂伦春族的传统服饰十分美丽,男女装都有着精美的图案和细腻的刺绣,在外观上体现了族人深深的文化底蕴。

鄂伦春族的传统鞋子也值得一提,他们的鞋子有着特别的造型和工艺,不仅舒适耐穿,而且还具有防寒保暖的功效。

三、民俗习惯鄂伦春族的民俗习惯包括很多方面,其中最为显著的就是关于狩猎和渔业的传统。

长期以来,这两项生产活动已经融入到了鄂伦春族的日常生活中,人们每天都会出行打猎或捕鱼,以此谋生。

除此之外,鄂伦春族还有着许多寓意深刻的传统习俗,如祭扫祖先、求婚等,这些都是族人认为能够保佑自己身体健康、家庭幸福的重要方式。

四、饮食习惯鄂伦春族的饮食习惯与其他少数民族有着一定的差异。

他们吃的主要是野味和海鲜,如野猪、鹿肉、兔肉、鲑鱼、鳟鱼等,这些食物都是当地自然生态环境中独特的特色美食。

同时,鄂伦春族的饮食中也有许多膳食做法和口味上的特色,如烤乳羊、冻鲑鱼、滚刀豆等。

这些美食不仅仅是一种口感上的享受,也蕴含了族人的文化和生活智慧。

总体来说,鄂伦春族的风俗文化丰富多彩,不仅彰显着他们深厚的历史文化底蕴,而且也体现了他们生活方式的独特风貌。

随着科技和经济的发展,鄂伦春族的传统文化也正在不断地推陈出新,以适应现代社会的发展要求。

鄂伦春族春节习俗

春节是中国传统礼俗中最具有代表性的节日,也是全中国民族最象征性的节日,是一种文化的习俗。

锡伦族的春节习俗与其它民族习俗有着很大的不同。

锡伦春节有着非常独特的习俗,与其他族群相比,每年春节期间,他们会采取特定的传统行为,这种行为就是在锡伦春节期间,他们会以传统文化节庆来庆祝家庭团聚的喜庆,此次节日也是他们的乡村的一种文化传承。

首先,家庭成员在春节前会贴春联,用彩纸和花纸画出一些吉祥图案,一般贴在家门及室内墙壁上。

贴春联,祝福亲友及新年好运,并祈求丰收与繁华。

另外,人们也会把锡伦特色的新年装饰挂在门上。

新年装饰是由锡伦特色的包括圆点、英文字母、锡伦文字、梅花等元素组成的,象征着人们对吉祥如意、新年大吉的祝愿。

此外,一些诸如唱和看本土歌舞表演、看水花舞、游行的传统活动也会在春节期间举行,以展示锡伦文化的多样性与灵活性。

此外,在春节期间,锡伦族也有着自己家庭吃年夜饭的习俗。

他们在年夜饭上会摆放象征幸福、祝福和健康的象征性食物,整个家庭团聚一起享用年夜饭,倾诉彼此的喜怒哀乐,充分的体现家庭团聚的意义。

综上所述,锡伦春节是一个历史悠久,文化多元的节日。

锡伦春节的习俗与传统习俗都非常的独特,也是锡伦族的传统习俗。

锡

伦族的春节习俗不仅可以体现他们的文化认同,而且还可以让家庭成员团聚共同庆祝,确保家庭欢乐,丰盛满溢。

鄂伦春族节日:古伦木沓节(中国传统节日)

鄂伦春族是我国人口较少的少数民族之一,自古以来繁衍生息在黑龙江流域和大小兴安岭的密林深处,世代以狩猎和游猎为生。

这种独具特色的生产生活方式形成了别具一格的传统节日--古伦木沓节。

"古伦木沓"为鄂伦春语,意为祭祀火神。

古伦木沓节由祭祀火神的仪式演变而来。

自古以来,鄂伦春人每到年节或吉日,家家户户都要在自家门前燃起篝火,并焚香跪拜祷告,以求火神保佑平安;饭前还要向火塘洒酒抛肉,以示供奉。

长此以往,形成了一种世代传承的民间习俗。

鄂伦春族古伦木沓节活动习惯在每年的春季举行,届时人们带着好酒好肉及帐篷等物,举家骑马到预定地点参加活动。

节日期间,活动内容丰富多彩。

白天则举行赛马、射箭、射击、摔跤及唱歌、跳舞、讲故事、下棋、玩木牌等文体活动;夜间拢上篝火,请萨满跳神,祭神祭祖。

古伦木沓节并非是单一的祭神祭祖日,同时还蕴含着丰富的文化内涵。

然而,

由于历史原因,古伦木沓节有很长时间停止活动,近几年虽然有群众自发性地加以恢复,但活动的方式和内容已发生了很大变化,一些传统活动濒临消失。

因此,保护这一民俗节日刻不容缓。

国家非常重视非物质文化遗产的保护,2016年5月20日,该民俗经国务院批准列入第一批国家级非物质文化遗产名录。

鄂伦春族的丧葬习俗

鄂伦春族的丧葬习俗有着悠久的历史,大部分仍然坚持着传统的文化习俗。

一般来说,死亡家属都要进行棺材安葬。

在安葬之前,家属们会在遵守当地习俗的前提下为死者准备一份必要的衣物,通常是新衣服或者婴儿衣服来安葬。

一般来说,棺材都会由木头制成,并附有胶带。

安葬时,会将棺材装满砂子,在砂子上铺上金属网或者木梁,使棺材可以被安全地安在坟墓中。

此外,当安葬时,家属们会在棺材中放入一些小物件,包括书籍、烟花等,以便死者可以在死后变得富裕。

安葬前,家属们还会为死者准备一些食物,以帮助死者在来世中更容易生活。

通常情况下,家属们会在安葬时火化死者的遗骸,以免死者的骨头被打扰。

然后,将火化的遗骸埋葬在坟墓中,家属们会在死者的头部放置一个小灯,以表示死者的思念。

安葬后,家属们会为死者准备一些饮食,以慰藉他们的情绪。

安葬仪式结束后,家属们会在死者周围建立一个小坟,以纪念死者。

七七节是鄂伦春族的传统文化节日,家属们会在这一天对死者进行祭祀,洒水、献花来表达对死者的思念。

家属们还会在死者的墓地上放上一把烛光,以表达对死者的尊敬。

此外,鄂伦春族还有一些其他的传统文化习俗,比如家人们在丧葬时会为死者准备一些祭品,比如肉、酒、香水等,以供死者在另一个世界中能够尽情享受。

也有家属们会给死者准备一些纪念品,比如相片、首饰、衣服等,以纪念死者的一生。

在死者的安息日,家人们会举行一些相关的庆祝活动,包括唱歌、跳舞等,以表达对死者的思念之情。

鄂伦春族的节日篇一:鄂伦春族过年习俗鄂伦春族过年习俗鄂伦春人过春节很隆重,因是狩猎民族,其生活方式有着深深的狩猎文化的印迹。

在他们看来春节不仅是一岁之首,也是在庆贺丰收,所以,他们对春节非常重视。

鄂伦春人过年不论怎么忙,都要赶回家与亲人们团聚。

晚辈要给长辈们磕头,鄂伦春人认为:如果除夕一夜不睡觉,就能一年精神饱满,如果除夕吃得饱饱的,那一年就不愁吃喝。

鄂伦春人为使节日宴席丰盛,过去往往是从腊月开始,备足大量的野味和烧酒、面粉和衣料。

节日前,家家户户都要把屋里屋外打扫得干干净净,不分男女老少,准备好节日的盛装,等待节日的来临。

如今为保护野生动物,鄂伦春人也放下了猎枪,野味也换成了家畜肉食,其他习俗一切如旧,反映出这个古老民族对大自然的热爱。

除夕傍晚,要在自己家的门前燃起两堆篝火,全家人要敬火神,摆上香炉,手端酒碗,以指蘸酒,弹向空中,口中念念有词。

叩拜时要向火塘内扔肉洒酒,以求保佑。

尔后,还要到户外拜北斗星,然后全家向长辈敬酒、磕头。

之后便是户外娱乐活动,唱歌跳舞通宵达旦,彻夜不眠。

初一清晨,人们先拜神、然后家族、近亲按辈数顺序敬酒,磕头,拜年。

过了初一,还要举行娱乐活动,跳舞、摔跤、射箭、赛马等。

正月十六这一天,是鄂伦春人最热闹的一天,从清晨到中午,人人都互做“抹黑脸”的游戏,在这场游戏中,除了儿子、儿媳与父亲之间,及大伯与弟媳之间不能互抹之外,其余人都可以互抹,如果有的年青人起床晚了,会被人抹的满脸黝黑,如果年轻人要给老年人抹黑脸时,必须是先敬(磕头)后抹。

我国少数民族新年食俗趣闻/20XX/12/1315:12:12浏览547次加入收藏新年食俗,集中展示了一个民族的饮食文化传统和古老文明。

由于地域、民族、信仰、生活习惯、情趣爱好等不同,新年食俗也五彩缤纷,丰富多样。

蒙古族——除夕更岁时,一家人围坐在包内火炉边,在向长辈敬献“辞岁酒”之后,饱餐烤羊腿和煮水饺。

高山族——台湾高山族有吃“长年菜”的习俗。

五十六个民族五十六朵花-------鄂伦春族鄂伦春族,与鄂温克族同源,又称俄尔吞、俄乐春、俄鲁春、俄罗春。

鄂伦春一词,有人认为是住在山岭上的人,有人认为是使用驯鹿的人。

关于鄂伦春人的来源,流传着这样一个传说:古时候,兴安岭上没有人,天上的神仙恩都日就捡来飞禽的骨和肉,想做十男十女。

等男人做完了,再做女人时,禽骨禽肉不够了,找来泥土做补充。

但女人一点劲也没有,天神就用神术给了女人一点力气。

结果女人力大无比,连男人也不是对手。

于是天神又从女人身上抽出了一点力气。

这十男十女就是鄂伦春人的祖先。

鄂伦春族历史与鄂温克族历史发展相似。

鄂伦春这一名称始见于文献记载是在清朝初年。

此前,清代文献把鄂伦春族归入索伦部。

索伦部是对达斡尔、鄂温克和鄂伦春等族的总称。

康熙三十年(1691),清廷把鄂伦春族分成“摩凌阿”与“雅发罕”两部分,归布特哈总衙门管辖。

“摩凌阿鄂伦春”为骑马鄂伦春之意,编入八旗组织,用以南征北战。

“雅发罕鄂伦春”意为步行的鄂伦春,指失去驯鹿尚未得到马匹仍在游猎的鄂伦春。

自他们被编入八旗之后,才将他们与其他民族区别开来。

鄂伦春族在抗击沙俄、平定准葛尔叛乱中都起到一定作用。

光绪八年(1882),清廷废布特哈总管衙门,设立兴安城总管衙门,专管5路鄂伦春族。

光绪十九年,兴安城总管衙门裁撤,将原来5路合并为4路16佐,分属黑龙江、墨尔根、布特哈、呼伦贝尔4城副都统衙门。

军阀统治时期,只是废除了八旗组织的内容,4路16佐的机构基本上没有变动。

在日本帝国主义统治期间,鄂伦春族人民奋起反抗,鄂伦春族子弟参加了东北抗日联军,英勇参战。

17世纪至19世纪的200---300年间,鄂伦春族社会发生了巨大变化,古老的氏族制度衰亡瓦解,乌力楞由以前的家族公社转变为农村公社。

乌力楞内部一夫一妻制家庭逐步变为社会基本经济单位。

清政府实行路、佐进行行政管理,这种行政机构不打乱原有氏族部落组织,而是利用其氏族部落组织,实行路佐制度与穆昆制度并行的统治方法。

鄂伦春族节日:篝火节(中国传统节日)每年的6月18日是鄂伦春民族传统的节日--篝火节。

这一天,鄂伦春人都要点燃篝火,欢歌舞蹈,欢庆自己民族的节日。

鄂伦春人对火神的崇拜历史悠久。

他们认为火有驱邪祛污的作用,器皿衣物置于火上烘,被认为是变得洁净了。

腊月二十三也有送火神上天的习俗。

春节的早晨要向火神供祭,祭时向篝火磕头祈福。

每逢春节客人来拜年时,须先向火神敬拜。

鄂伦春人对火有着一系列严格的禁忌:不许随意向火堆泼水、扔脏物、吐痰,或用刀、棍等尖锐的东西向火中乱捅,以免触怒和伤害火神。

他们在点燃篝火时,树枝和木棒一定要铺排平整,严禁乱放,使用烧材时注意不使用可能爆出火星的木柴,以免爆伤火神的眼睛。

每当人们搬迁时,不许以水灭火,火种要由一地带到另外一地。

鄂伦春的先人们和火结下了不解之缘,他们终年在深山老林中游猎,在同大自然的抗争中,因为有了火,才得以生存,一代代繁衍生息。

因此对火有着特殊

的感情,对篝火无比亲近。

鄂伦春族春节习俗鄂伦春族是我国少数民族之一,众多长达数千年的传统习俗给这里的人们带来了宝贵的宗教文化记忆。

在鄂伦春族春节这个隆重而又神圣的节日,有许多特别、有趣的习俗,足以展现出鄂伦春族春节的独特文化魅力。

一般来说,鄂伦春族春节一般是在农历正月初一开始,一般持续一个月,但也有些习俗会持续到10月。

鄂伦春族春节习俗主要有放鞭炮、祭祖、走亲访友、舞龙、烧火、祈福等传统环节。

首先是放鞭炮。

据传说,当年古人发明鞭炮时,它的震耳欲聋的声音可以惊醒妖魔,把它们赶走,也可以吸引善良的精灵到附近,为人们带来好运。

因此,放鞭炮成为了鄂伦春族春节最重要的习俗之一。

放鞭炮时,是以发声最多的鞭炮为准,被称为“七响”,可以把它当成庆祝的象征,宣告迎来新的岁月。

祭祖仪式也是重要的一部分。

在春节期间,鄂伦春族的族人们都会在公共广场上,供奉他们的神祖,祭祖仪式进行的很隆重。

在祭祖仪式中,人们会聚集在一起,以一种特殊的歌谣来祭拜神祖,以示尊敬。

人们会烧火拜祭,希望赶走附近的灾厄,并向神祖祈求平安、快乐和丰收。

除此之外,走亲访友也是重要的习俗。

在这个节日期间,人们会不惜一切代价,放弃劳作,回去老家,团聚在一起,和老朋友回忆昔日的往事、喜悦。

在这个节日里,人们也会邀请亲友一起参加舞龙,在家庭中读诗文、观赏电影。

此外,在这个神圣的节日,人们还会举行烧火、祈福的仪式,希望在这一年里,能够兴旺发达,让族人们安居乐业。

总的来说,鄂伦春族的春节习俗极富神秘色彩和宗教文化气息,是我们不可多得的宝贵文化遗产,也是对历史和传统文明的沉思和留念。

无论是放鞭炮、祭祖、团圆家人和朋友,还是舞龙、烧火和祈福,无不显示出人们对祥和生活的热切追求。

仅凭这些仪式就可以看出,鄂伦春族春节的表达已深植于人们的心底,它无私的慷慨赠予了众人美好的祝愿,这是一种深刻而又让人动容的文化精髓,值得我们去传承和珍惜。

虽然经历了百年的历史变迁,但鄂伦春族春节习俗仍然保存完整,将永恒不变的美好、温暖和宽容传承到了现代人的心中,让人怀着感恩之情把这些纯朴而又宝贵的文化精神永恒传承下去。

鄂伦春族春节习俗

鄂伦春族是中国少数民族之一,位于黑龙江省境内,有着悠久的历史和独特的文化传统。

春节是中国最重要的传统节日,而鄂伦春族也有自己独特的春节习俗。

一般大家认为春节期间最重要的是祭祖和贴春联,但是根据鄂伦春族的传统,春节前夕还要迎接“大年三十”,家里还会邀请香客,家人一起烧香跪拜,为家庭祈福。

一般家里会将祭品摆在桌子上,包括汤圆,馒头,面条,奶酪,酒,果脯等。

人们喝醉了,还会酿出一种非常特别的醇酒,称作“阿拉德酒”,这是鄂伦春族的一种传统。

春节期间有一个叫“放鞭炮”的传统习俗,以前人们会放大型的鞭炮,后来发展到放手掌大小的纸质鞭炮,现在还有各种型号的烟花,这是每个人都喜欢的,尤其是小孩子们,会一直不停的看烟花。

此外,鄂伦春族还有一种专属的春节习俗:“竹叶抛”,家里会准备竹叶,把竹叶抛向大门,表达对过年的祝福。

另外,春节期间女性会穿上最漂亮的衣服去拜年,男性会穿上礼服,在家里端茶倒水给年轻人,更年轻的孩子会穿上新衣服,拿着红包到外面给大人拜年,大人们会发红包给孩子,这是非常可爱的场景。

除此之外,人们还喜欢在春节期间聚会聊天,有时候会去唱歌跳舞,玩牌子,吃新年宴席,家里也会准备新鲜的菜肴给客人们,

礼仪上要求宾客们先吃饭,人们一起吃饭,宴请长辈讲故事,享受家庭温馨,把美好的思念传达给大家。

春节过后,人们会扫墓,大家一起烧纸,让已故的祖先安息,然后还要朝拜祖先,这是鄂伦春族的传统习俗。

总之,鄂伦春族的春节习俗非常丰富多彩,汇集了祭祖、放鞭炮、竹叶抛、拜年、朝拜祖先和扫墓等传统习俗,让春节更加温馨热闹,表达了人们对家庭和朋友的热爱,反映了鄂伦春族的文化情怀。

——文章来源网,仅供分享学习参考 1 鄂伦春族节日(中国传统节日)

鄂伦春人的节庆不多,主要有一年或三年举行的氏族集会、萨满每年春季的祭神仪式和春节。

鄂伦春人从什么时候开始过春节无从考究,但从对春节的重视和同其他民族相似的习惯来看,过春节应该是清代以后受满、汉等民族的影响才开始的。

届时家家户户准备年货,打扫房舍,缝制新衣,除夕之夜吃团圆饭,点象征兴旺的簧火,守岁。

大年初一吃饺子,放鞭炮,给长辈磕头拜年,全家拜“白纳恰”(山神)、太阳神,大家串门拜年时要拜主人家的火神等。

正月十六有抹黑脸的习俗,据说抹上黑脸能驱赶邪气和鬼怪,一年里平平安安,也叫抹黑日。

随着生活水平的日益提高,现在的鄂伦春族受其他民族的影响,也过中秋节、端午节、新年等节日。