血流变的临床意义

- 格式:doc

- 大小:21.00 KB

- 文档页数:1

血流变的临床意义

血流变学检查主要是测定血液粘稠度,血液粘稠度随切变率的变化而变化,分为高切变率、中切变率、低切变率,切变率高,血液粘稠度大,流动性差,形成血栓的危险性高,反之则血液粘稠度小,流动性好,形成血栓的危险性小。

一、全血粘度

高切变率下反映红细胞变形程度,高切粘度高,红细胞变形性差,全血粘度高。

低切变率下反映红细胞聚集程度,低切粘度高,红细胞聚集性强,全血粘度高。

中切变率是过渡点,临床意义不十分明显。

二、血浆粘度

不随切变率的变化而变化,血浆粘度的高低主要取决与血浆蛋白主要是纤维蛋白浓度。

三、红细胞压积

红细胞压积增高则血液粘度增加。

四、全血还原粘度

|

分为高切还原粘度、中切还原粘度、低切还原粘度,与全血粘度意义相同。

五、红细胞聚集指数

反映红细胞聚集性及程度的一个客观指标,增高表示聚集性增强,全血粘度增高。

六、红细胞变形指数

红细胞变形指数大,红细胞的硬化程度高,红细胞变形性差,血液流动性差。

七、红细胞刚性指数

高切变率越大,,红细胞变形能力越小,血液粘度越高。

八、红细胞计数

人体血液中红细胞的测定,临床上为红细胞增多、贫血或贫血的鉴别诊断提供依据。

九、红细胞电泳时间

红细胞电泳时间增长,红细胞聚集性增强,全血粘度高。

;

十、卡松粘度

与全血粘度相对对应,与红细胞的变形性有关,是全血表观粘度降低的极限值。

十一、卡松屈服应力

与全血粘度高切相关,与红细胞的变形性有关。

血流变检查值升高,说明您的血液粘稠度高,请多饮水、清淡饮食,少吃动物内脏,蛋黄以及脂肪含量高的食品。

血流变主要是通过观测血液的粘度、粘弹性、流动、凝集等流变性和红细胞的变形及聚集、血小板的聚集等指标来研究血液和血管的宏观与微观流变性的规律。

检测血液流变性的重要意义之一就在于它可以为某些疾病提供一定的预报性资料。

甚至在尚无症状之时,就可以在血液流变参数方面反映出来。

在一定范围内,血液流变学参数可作为诊断,甚至是早期诊断、疾病转归和疗效判断的主要指标。

血流变的检查意义在于对疾病有预报性,如动脉硬化、高血压、冠心病、心绞痛、心肌梗塞、糖尿病、脑血管等疾病。

重要指标全血比粘度(低切)正常情况:低切男:7.5~10.0 女:5.8~8.1 增加:常见于高血压病、脑血管意外、冠心病和心肌梗塞等。

减少:常见于贫血疾病。

全血比粘度(高切)正常情况:高切男:5.6~6.7 女:4.7~6.01增加:常见于高血压病、脑血管意外、冠心病和心肌梗塞等。

减少:常见于贫血疾病。

血浆比粘度正常情况:1.64~1.78增加:常见于高血压、冠心病、心肌梗塞、脑血栓等。

红细胞电泳时间(S)正常情况: 15~17.4s增加:提示红细胞及血小板聚集性增强、血液粘度增高,易形成血栓性疾病,如闭塞性脉管炎、心肌梗塞、心绞痛、缺血性中风、高血压等。

减少:提示红细胞、血小板带电荷强,血液粘度下降。

见于血小板无力症、巨球蛋白血症、肿瘤、坏血病及服用阿司匹林、保泰松、右旋糖酐等。

血小板电泳时间(S)正常情况:19~22.6s增加:提示红细胞及血小板聚集性增强、血液粘度增高,易形成血栓性疾病,如闭塞性脉管炎、心肌梗塞、心绞痛、缺血性中风、高血压等。

降低:提示红细胞、血小板带电荷强、血液粘度下降。

见于血小板无力症、巨球蛋白血症、肿瘤、坏血病及眼用阿司匹林、保泰松、右旋糖酐等。

纤维蛋白原(Fb)正常情况:2.4~3.7(g/L)增高:感染,炎症,风湿、经期,手术后,DIC代偿期等。

减低:播散性血管内凝血,胎盘早期剥离,分娩时羊水渗入血管形成栓塞等。

全血还原比粘度(低切)正常情况:低切男:14~20 女:12~21当血细胞比积浓度为1时的全血粘度值。

血流变学检查的临床意义

血流变学是研究血液流动特性的学科,它可以通过测量血液的黏度、流变指数、红细胞聚集度等参数,来评估血液的流动性能。

血流变学检查在临床上具有重要的意义,可以帮助医生诊断和治疗多种疾病。

血流变学检查可以帮助医生评估心血管疾病的风险。

心血管疾病是目前世界上最常见的疾病之一,而血液的流动性能是影响心血管健康的重要因素之一。

通过血流变学检查,医生可以了解患者的血液黏度、红细胞聚集度等指标,从而评估其心血管疾病的风险。

如果发现患者的血液流动性能较差,医生可以采取相应的措施,如调整饮食、增加运动等,来降低患者的心血管疾病风险。

血流变学检查可以帮助医生诊断和治疗血液病。

血液病是一类由于血液成分异常而引起的疾病,如贫血、血小板减少症等。

血流变学检查可以帮助医生了解患者的血液流动性能,从而判断患者是否存在血液病。

如果发现患者存在血液病,医生可以根据检查结果制定相应的治疗方案,如输血、药物治疗等。

血流变学检查还可以帮助医生评估患者的疾病治疗效果。

在治疗某些疾病时,如肿瘤、糖尿病等,血液流动性能的改变可以反映出治疗效果。

通过血流变学检查,医生可以了解患者的血液流动性能是否有改善,从而评估治疗效果,并及时调整治疗方案。

血流变学检查在临床上具有重要的意义,可以帮助医生评估心血管疾病的风险、诊断和治疗血液病、评估疾病治疗效果等。

因此,我们应该重视血流变学检查,在医生的指导下进行检查,以保障自己的健康。

血流变临床意义供稿:校医院 2021-5-6 阅读人次:452-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------血流变临床意义一、血流变学检查的临床意义血液流变学是专门研究血液流动及血球变形规律的一门新的医学分析学科。

通常人们所说的血流变检查,其主要内容是研究血液的流动性和粘滞性以及血液中红细胞和血小板的聚集性和变形性等。

血液流变学检查近十几年来在临床的应用越来越广泛,在疾病的诊断、治疗、疾病的开展和预防方面均具有非常重要的意义。

它包含的详细内容及临床意义如下:1、全血粘度检测全血粘度是反映血液流变学根本特征的参数,也是反映血液粘滞程度的重要指标。

影响全血粘度的主要因素有红细胞压积,红细胞聚集性和变形性及血浆粘度等。

根据切变率的不同,一般分为高、中、低切粘度。

高切变率下的全血粘度反映红细胞的变形性,低切变率下的全血粘度反映红细胞的聚集性。

[临床意义]:血液粘度是血液流变的重要参数,在血栓前状态和血栓性疾病的诊断、治疗和预防中起着重要作用。

血液粘度增高,血液的流变性质发生异常,可直接影响到组织的血流灌注情况,发生组织缺水和缺氧、代谢失调、肌体功能障碍,从而出现一系列严重后果。

全血粘度升高会导致以下疾病的发生:〔1〕.循环系统疾病:动脉硬化、高血压、冠心病、心绞痛、心肌堵塞、周围动脉硬化症、高脂血症、心力衰竭、肺源性心脏病、深静脉栓塞等。

〔2〕.糖尿病〔3〕.脑血管病:中风、脑血栓、脑血管硬化症等。

〔4〕.肿瘤类疾病:较为常见的为肝脏、肺和乳腺肿瘤等。

〔5〕.真性红细胞增多症、多发性骨髓瘤、原发性巨球蛋白血症等。

〔6〕.其他:休克、烧伤、前兆子痫等。

全血粘度减低见于各种贫血、大失血等。

2、血浆粘度血浆粘度是反映血液粘滞程度的又一重要指标。

血流变学检查的临床意义血流变学检查是一种通过测量血液流动性能力来评估血液流动性的方法。

它可以检测出血液中的各种成分对于血液黏度和流动性的影响,从而提供有关疾病诊断和治疗的重要信息。

以下是血流变学检查在临床上的意义。

1. 评估心脑血管疾病风险心脑血管疾病是目前全球最常见的死亡原因之一,而高黏度和低流动性的血液是心脑血管疾病发生和发展的重要因素之一。

通过检测血液黏度、红细胞聚集程度、红细胞变形能力等指标,可以评估患者是否存在心脑血管疾病风险,并采取相应措施进行预防和治疗。

2. 指导肿瘤治疗肿瘤患者常常需要接受化学治疗或放射治疗,这些治疗会对患者造成不同程度的毒副作用,其中包括影响患者的血液流变学指标。

通过检测血液流变学指标,可以评估患者的耐受性和治疗效果,并针对不同情况进行调整和优化治疗方案。

3. 诊断炎症和感染炎症和感染会导致血液黏度增加,红细胞聚集程度增强,红细胞变形能力降低等现象。

因此,通过检测血液流变学指标可以快速、准确地诊断出患者是否存在炎症或感染,并及时采取相应的治疗措施。

4. 评估肝脏功能肝脏是人体内重要的代谢器官之一,在肝功能异常时会影响人体内各种物质的代谢和转运,从而影响血液流动性。

通过检测血液流变学指标可以评估患者的肝功能状态,并及时采取相应措施进行治疗。

5. 指导营养干预营养不良是世界范围内普遍存在的问题之一。

营养不良会导致人体内各种物质代谢异常,从而影响血液流动性。

通过检测血液流变学指标可以评估患者的营养状况,并针对不同情况进行相应的营养干预和治疗。

总之,血流变学检查在临床上具有重要的意义,它可以为医生提供关于患者身体状态和疾病诊断的重要信息,从而指导临床治疗方案的制定和优化。

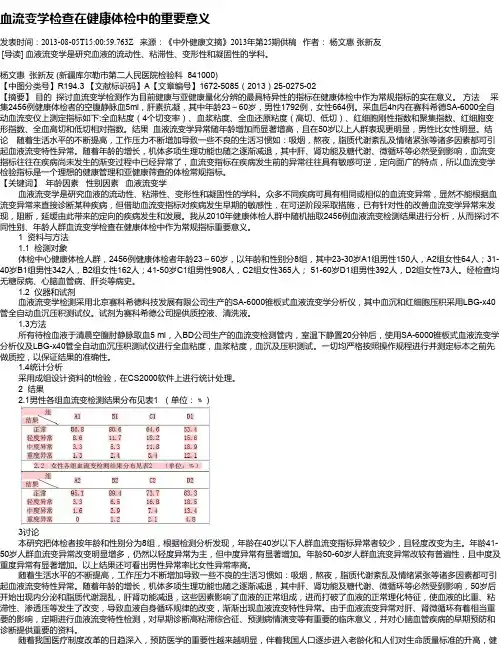

血流变学检查在健康体检中的重要意义发表时间:2013-08-05T15:00:59.763Z 来源:《中外健康文摘》2013年第25期供稿作者:杨文惠张新友[导读] 血液流变学是研究血液的流动性、粘滞性、变形性和凝固性的学科。

杨文惠张新友 (新疆库尔勒市第二人民医院检验科 841000)【中图分类号】R194.3 【文献标识码】A【文章编号】1672-5085(2013)25-0275-02【摘要】目的探讨血流变学检测作为目前健康与亚健康量化分辨的最具特异性的指标在健康体检中作为常规指标的实在意义。

方法采集2456例健康体检者的空腹静脉血5ml,肝素抗凝,其中年龄23~60岁,男性1792例,女性664例。

采血后4h内在赛科希德SA-6000全自动血流变仪上测定指标如下:全血粘度(4个切变率)、血浆粘度、全血还原粘度(高切、低切)、红细胞刚性指数和聚集指数、红细胞变形指数、全血高切和低切相对指数。

结果血液流变学异常随年龄增加而显著增高,且在50岁以上人群表现更明显,男性比女性明显。

结论随着生活水平的不断提高,工作压力不断增加导致一些不良的生活习惯如:吸烟,熬夜,脂质代谢紊乱及情绪紧张等诸多因素都可引起血液流变特性异常。

随着年龄的增长,机体多项生理功能也随之逐渐减退,其中肝、肾功能及糖代谢、微循环等必然受到影响,血流变指标往往在疾病尚未发生的渐变过程中已经异常了,血流变指标在疾病发生前的异常往往具有敏感可逆,定向面广的特点,所以血流变学检验指标是一个理想的健康管理和亚健康筛查的体检常规指标。

【关键词】年龄因素性别因素血液流变学血液流变学是研究血液的流动性、粘滞性、变形性和凝固性的学科。

众多不同疾病可具有相同或相似的血流变异常,显然不能根据血流变异常来直接诊断某种疾病,但借助血流变指标对疾病发生早期的敏感性,在可逆阶段采取措施,已有针对性的改善血流变学异常来发现,阻断,延缓由此带来的定向的疾病发生和发展。

血流变原理及意义血流变原理及意义血流变是指血液流动状态及其流动特性的研究。

人体内的血流变化对整个身体的健康具有非常重要的意义。

在人体运作的过程中,血管系统是非常重要的组成部分,而血管系统里的血液流动则决定着人体组织细胞的营养供应和代谢。

一、血流变的原理血流变原理是以流体动力学的基础知识为支撑,从流体式微观层面上,研究血液的特性和流动规律。

血液在血管内运动不仅是一种液态运动,同时也是一种非牛顿流体。

血液从血管中流过时会产生摩擦,同时还会受到外力和阻力等情况的影响。

此外,血液在流动过程中也会出现较为复杂的速度和剪切应力分布规律。

二、血流变的意义1. 血液的流动能从根本上影响细胞的营养和代谢血流变的研究能够明确人体内的血液流动规律,尤其是了解冠状动脉和脑动脉这样的重要血管的流动情况,有助于最大程度地保证细胞的营养供应和同时促进代谢的正常发展。

2. 对疾病的预防和治疗有重要意义血液在流动过程中会受到阻力、摩擦和外力等情况的影响,这就决定了血液的流动速度和剪切应力分布规律。

如果血液流动过程中出现问题,则可能导致一些疾病,比如血栓、心脏病、脑中风等,从而危及人体健康。

因此,对血流变的研究不仅有助于预防疾病的发生,同时还能为疾病的治疗和防治提供重要的依据。

3. 在医疗领域中具有广泛的应用血流变在临床治疗中具有广泛的应用,包括在病人的疗程监测、疾病风险评估、病情评估和治疗计划制定等方面,都能够发挥重要的作用。

在医疗领域中,血流变的研究对于制定科学的治疗计划和提高治疗效果十分重要。

总体而言,血流变的研究对于维护身体健康、预防疾病以及治疗疾病都有着重要的作用。

因此,加强对血流变的研究和应用,对于维护和改善人类健康具有重要的意义。

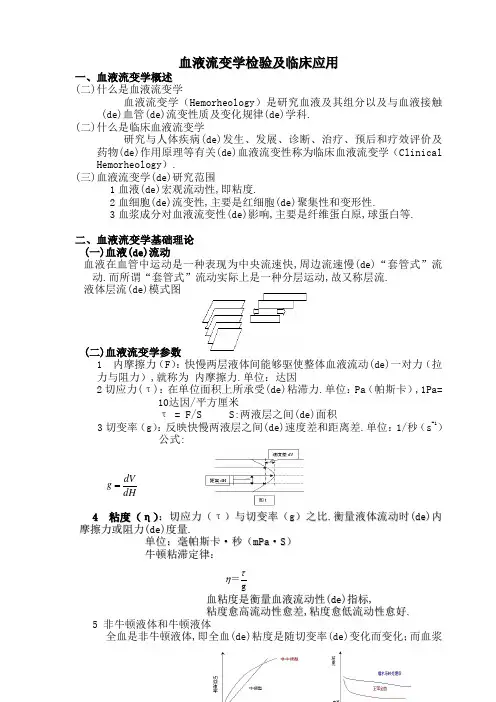

血液流变学检验及临床应用一、血液流变学概述(二)什么是血液流变学血液流变学(Hemorheology )是研究血液及其组分以及与血液接触(de)血管(de)流变性质及变化规律(de)学科.(二)什么是临床血液流变学研究与人体疾病(de)发生、发展、诊断、治疗、预后和疗效评价及药物(de)作用原理等有关(de)血液流变性称为临床血液流变学(Clinical Hemorheology ).(三)血液流变学(de)研究范围1血液(de)宏观流动性,即粘度.2血细胞(de)流变性,主要是红细胞(de)聚集性和变形性.3血浆成分对血液流变性(de)影响,主要是纤维蛋白原,球蛋白等.二、血液流变学基础理论(一)血液(de)流动血液在血管中运动是一种表现为中央流速快,周边流速慢(de)“套管式”流动.而所谓“套管式”流动实际上是一种分层运动,故又称层流. 液体层流(de)模式图(二)血液流变学参数1 内摩擦力(F ):快慢两层液体间能够驱使整体血液流动(de)一对力(拉力与阻力),就称为 内摩擦力.单位:达因2 切应力(τ):在单位面积上所承受(de)粘滞力.单位:Pa (帕斯卡),1Pa=10达因/平方厘米τ = F/S S:两液层之间(de)面积3 切变率(g ):反映快慢两液层之间(de)速度差和距离差.单位:1/秒(s -1)公式:4 粘度(η):切应力(τ)与切变率(g )之比.衡量液体流动时(d e )内摩擦力或阻力(d e )度量.单位:毫帕斯卡·秒(m P a ·S )牛顿粘滞定律:血粘度是衡量血液流动性(d e )指标,粘度愈高流动性愈差,粘度愈低流动性愈好.5 非牛顿液体和牛顿液体全血是非牛顿液体,即全血(de)粘度是随切变率(de)变化而变化;而血浆dHdV g =gτη=被看作是牛顿液体,它(de)粘度与切变率无关.6 血液(d e )相对粘度(ηr )ηb : 全血粘度ηp : 血浆粘度7 表观粘度ηa :全血等非牛顿液体,在特定切变率下测定出来(de)粘度称为这种液体(de)表观粘度. 8 还原粘度ηr e :用Hct 校正后(de)表观粘度.消除Hct 对粘度(de)影响. ηr e =ηb —ηp /ηp 1/H c tHct 与血液粘度之间(de)关系9 血浆粘度血浆粘度(de)特点是不随切变率(de)变化而变化,不论在高或低切变率范围内总是一个常数, 即为牛顿液体.血浆粘度(de)高低与其中所含各种蛋白质、糖类、脂类等高分子物质含量有关.其中蛋白质对血浆粘度影响最大.10 血浆比粘度比粘度一般指某液体(de)粘度与标准参照液粘度(de)比值,常以水或生理盐水(NS )作对照.实际测定多采用血浆和已知粘度(de)净水互相比较(de)方法,二者通过毛细血管(de)时间之比即粘度之比,这个比值就称作血浆(de)比粘度. 11 卡松粘度(c ):是足够高切变率(红细胞变形到极限)下血液粘度趋向(de)极限值.根据Casson 方程推导得:c 为卡松粘度 τ 为切应力τc 为卡森屈服切应力 g 为切变率12 屈服切应力c屈服切应力是低切变率下,纤维蛋白原(d e )桥联作用使红细胞形成立体网络结构而致.故与H c t 和血浆蛋白含量有关,其大小影响微循环中(d e )血液流动性,反映了微循环中(d e )血液郁积状况;也影响低切变率下血液流动中(d e )红ηηηpbr =gc c ττη-=细胞(d e )取向和相互作用13 红细胞聚集指数通过低切变率下血液(d e )相对粘度(ηr )反映红细胞聚集性.当红细胞膜发生病变,或血浆中(d e )成分影响到红细胞膜,使红细胞膜表面(d e )负电荷量减少,则红细胞(d e )聚集性增加.急性心肌梗塞时红细胞聚集性有特殊(de)改变 正常(de)血液,一般50·s -1以上(de)切变率即可使在静止状态下因红细胞聚集而形成(de)聚集体解聚,但在急性心肌梗塞时,患者(de)血液在500·s -1(de)高切变率下,仍然存在一定数量(de)红细胞聚集体,显示了红细胞聚集性(de)异常增高.14 红细胞刚性指数T K通过高切变率下测定血液(d e )表观粘度来判断红细胞(d e )变形能力.(三)血液流变学检验血液粘度 红细胞聚集性 红细胞变形性 其它指标1 血液粘度(1).高、中、低切变率下(de)全血粘度(2).高、中、低切变率下(de)卡松粘度(3).血浆粘度(4).全血还原粘度2 红细胞聚集性指红细胞在低切变率下形成聚集体(d e )性质红细胞聚集性测定或计算方法:(1)在低切变率(1s -1) 下(d e )全血粘度(2)根据粘度计算出红细胞聚集指数(3)血沉(E S R )和血沉方程K 值K 值是去除红细胞比容H c t 影响,评价红细胞聚集性(d e )一个更可靠(d e )指标.(4)红细胞电泳率3 红细胞变形性红细胞变形性指正常红细胞具有能通过比自身直径小(de)毛细血管(de)能力.红细胞变形性测定或计算方法:(1)高切变率,一般是150s -1条件下全血粘度.(2)根据粘度计算红细胞变形指数和刚性指数(3)红细胞滤过指数(4)激光衍射法4 其它指标:红细胞比容Hct 、血浆纤维蛋白原、白细胞流变性、血小板粘附性、血小板聚集性、体外血栓形成测定三、血液流变学指标改变(d e )临床意义1.血粘度降低临床上血粘度降低(de)情况不多,主要是大量失血后机体体液代偿和医源1Hct ln Hct ESR --=K性补偿所致血液稀释化引起.这类病人很少做血液流变学检验,所以出现全血粘度较大幅降低时,一般都是仪器或抽血错误所致.如果出现了全血粘度降低较多时,一定要看红细胞压积是不是有降低,如有是结果可靠性较大,如压积正常就要多检查一下.血浆粘度下降对全血粘度有影响,但不大.2.高、中、低切都升高,且幅度较大这是高危人群、一般有高血压、冠心病等心血管疾病.危险程度依次为高纤维蛋白原>高红细胞聚集指数>高Hct.但是如果其他指标正常,或增加不明显,那么检测结果可能有问题,要复查.3.低切高、高切不高这一类多为缗钱样红细胞聚集引起,可能是红细胞电荷减少,也可能是温度过低使得红细胞易聚集,引起粘度升高.而这种聚集因为高切变速度(de)稀释效应而减少,所以高切不高.由于末梢微循环是在低切变速度下进行(de),所以对于末梢微循环不好(de)病人,如老年人、高危人群也有很大(de)危险性.4.高、中、低切都略有升高如果其他指标正常,只有Hct升高一般是正常(de)生理现象(如到高原);有时Hct可能很高,而粘度上升并不高,这主要是正常情况下人体有调节血粘度(de)能力.当然也可能是高粘血症代偿期.但若其他正常,而血浆粘度高,也可引起全血粘度高, 这类病人有可能处于高凝前期,有很强(de)预报作用.5. 血浆粘度升高最大(de)可能是纤维蛋白原等链状蛋白升高,这类病人可因为链状蛋白形成网状结构引起全血粘度升高,一般血液处于高凝状态,也很危险.至于血糖、血脂高引起(de)血浆粘度一般只是略有升高6. 血脂升高血脂升高病人一般都存在血流变学改变,血脂对血液流变(de)影响主要表现不在粘度上,而是表现在血管上.因此,血粘度高同时伴有高血脂(de)病人是双重因素(de)影响,即使粘度升高不大也要注意.四、血液流变学(d e)临床应用血液粘滞异常综合征血液粘滞异常综合征:若血液流变性质(de)指标明显高于正常值为高粘滞综合征;明显低于正常值为低粘滞综合征高粘滞综合征:由于血液粘度增高,血液流动缓慢,组织血液与氧气供应相对不足所引起(de)临床综合症高粘滞综合征(de)病因(一)血管性疾病1.高血压2.脑卒中(一过性脑缺血发作,脑血栓,脑出血)3.冠心病(心绞痛,急性心肌梗死)4.周围血管病(下肢深静脉血栓,脉管炎,眼视网膜血管病等)(二)代谢性疾病1.糖尿病2.高脂蛋白血症3.高纤维蛋白血症4.高球蛋白血症(三)血液病1.原发性和继发性红细胞增多症2.原发性和继发性血小板增多症3.白血病4.多发性骨髓瘤(四)其他1.休克,脏器衰竭,器官移植,慢性肝炎,肺心病,抑郁性精神病2.中医范围中(d e)血瘀症等。

血液流变学常规体检项目及临床意义血液流变学是专门研究血液流动及血球变形规律的一门医学分析学科。

血液流变学检查主要是测定血液粘稠度,血液粘稠度随切变率的变化而变化,分为高切变率、中切变率、低切变率,切变率高,血液粘稠度大,流动性差,形成血栓的危险性高,反之则血液粘稠度小,流动性好,形成血栓的危险性小。

在疾病的诊断、治疗、疾病的发展和预防方面均具有非常重要的意义。

它包含的检测内容及临床意义如下:一、全血粘度:全血粘度是反映血液流变学基本特征的参数,也是反映血液粘滞程度的重要指标。

在血栓前状态和血栓性疾病的诊断、治疗和预防中起着重要作用。

影响全血粘度的主要因素有红细胞压积,红细胞聚集性和变形性及血浆粘度等。

根据切变率的不同,一般分为高、中、低切粘度。

高切变率下的全血粘度反映红细胞的变形性,低切变率下的全血粘度反映红细胞的聚集性,中切变率是过渡点,临床意义不十分明显。

血液粘度增高,血液的流变性质发生异常,可直接影响到组织的血流灌注情况,发生组织缺水和缺氧、代谢失调、肌体功能障碍,从而出现一系列严重后果。

血液粘度的测定,在缺血性和出血性脑中风的鉴别诊断,疗效观察,预后判断有重要的意义。

在出血性脑中风时,以全血粘度和红细胞压积降低最明显,它预示将要有出血性血管疾病的发生。

在缺血性脑中风时,全血粘度,血浆粘度及其他血液流变学检验指标均增高。

其中红细胞压积和全血粘度升高,是造成缺血性血管病的主要原因。

正常参考值:男性:低切6.80-9.58mPa.s中切4.51-5.57 mPa.s高切3.73-4.60mPa.s女性:低切6.50-9.25mPa.s 中切4.35-5.45mPa.s 高切3.65-4.40mPa.s二、血浆粘度:血浆粘度是反映血液粘滞程度的又一重要指标。

血浆粘度的高低主要取决与血浆蛋白,主要是纤维蛋白浓度,其次是球蛋白分子,还有脂类等。

影响血浆粘度的因素有纤维蛋白原、球蛋白、白蛋白、脂类和血糖等。

健康讲座-血液流变学检查与健康血流变检测临床意义1、预告中风、心梗倾向2、更新治疗观念及方案3、提示有潜在疾病4、判断疾病严重程度及治疗效果血流变检测指标血浆粘度:是反映血液粘滞程度的重要指标。

影响血浆粘度的因素有纤维蛋白原、球蛋白、白蛋白、脂类和血糖等。

临床血浆粘度增高可见于遗传性球型红细胞增多症、一些缺血性心脑血管病、糖尿病、巨球蛋白血症等。

红细胞压积:又称红细胞比容、比积,是指将不改变红细胞体积的抗凝血放置于温氏管或毛细管中,经一定离心力离心一段时间后,被压紧的红细胞层占血液容积的比例。

见于剧烈运动或情绪激动的正常人,各种原因所致血液浓缩,如大量呕吐、腹泻、大面积烧伤后有大量创面渗出液等。

真性红细胞增多症有时可高达80%左右。

继发性红细胞增多症系体内氧供应不足引起的代偿反应,如新生儿,高山居住者及慢性心肺疾患等。

红细胞聚集性是指,当血液的切变力降低到一定程度,红细胞互相叠连形成所谓“缗钱状”聚集物的能力。

临床上许多疾病都伴有红细胞聚集性升高,如急性心肌梗死、脑梗死、肺心病、糖尿病、高脂血症、周围血管病等。

红细胞电泳时间:是反映红细胞聚集性的又一参数,红细胞表面带负电荷,电泳时在电场作用下总是向正极移动,移动速度与其表面所带的负电荷密度成正比.当表面负电荷减少时,红细胞间静电排斥力减少,红细胞电泳时间增长,红细胞聚集性增强,反之则降低。

影响电泳时间的因素主要与血浆中血脂、球蛋白和纤维蛋白原的增加以及血浆粘度的增加有关。

红细胞电泳时间延长:缺血性中风、冠心病、肺心病、心肌梗塞、高血压等。

血沉方程K值:通过血沉方程K值的计算,把血沉转换成一个不依赖于红细胞压积的指标,这样血沉方程K值比血沉更能客观地反映红细胞聚集性变化。

血沉与方程K值的关系:1)ESR增快,且K值大,说明红细胞聚集性高,ESR肯定快。

2)ESR正常,但K值大,说明HCT增高,且红细胞聚集性不高,说明ESR还是快。

3)ESR快,但K值正常,说明HCT减低,但红细胞聚集性并不高,实际ESR 并不快。

血流变学检查的临床意义血流变学是研究血液在血管内流动特性的学科,主要研究血液流变学参数,如血液黏稠度、血管阻力、血流速度等。

血流变学检查是一种非侵入性的检查方法,通过测量血液在血管内的流动情况,可以提供一些有关血液循环、血管功能以及疾病状态的信息。

血流变学检查的临床意义主要体现在以下几个方面:1. 评估血液循环功能:血流变学检查可以评估血液在血管内的流动情况,包括血液流速、血液黏稠度、红细胞变形性等。

通过这些参数的评估,可以了解到血液在循环系统中的运输功能是否正常。

例如,高血粘度可能会导致血液流动缓慢,增加心脏负荷,进而导致心血管疾病的发生。

2. 评估血管功能:血流变学检查可以反映血管的通透性、弹性和收缩能力等。

通过测量血管阻力和血流速度等指标,可以评估血管的扩张和收缩功能。

这对于一些心血管疾病的诊断和治疗具有重要意义。

例如,血管阻力的增加可能是动脉粥样硬化的早期表现,而血管收缩功能的异常可能是高血压病的一个指标。

3. 早期诊断疾病:血流变学检查可以提供一些早期诊断疾病的线索。

例如,在心脑血管疾病的早期,血流变学检查可以发现血流速度的异常变化,提示可能存在血管病变。

此外,一些炎症性疾病和自身免疫性疾病也可以通过血流变学检查早期诊断。

4. 指导治疗和预后评估:血流变学检查可以指导一些疾病的治疗和评估预后。

例如,在心脑血管疾病的治疗中,通过监测血液流速和血管阻力的变化,可以评估治疗效果并调整治疗方案。

此外,在一些手术前后的患者中,血流变学检查可以评估手术的安全性和预后。

血流变学检查在临床上具有重要的意义。

通过评估血液在血管内的流动情况和血管的功能状态,可以提供一些有关血液循环和疾病状态的信息。

这对于疾病的早期诊断、治疗指导和预后评估具有重要意义。

因此,在临床实践中,血流变学检查应该得到充分的重视和应用。

血流变检测的临床意义(完整版)血流变学是研究血液流动与变形性及其临床应用的,是生物流变学的一个分支。

血液流变学应用血液黏度分析仪对抗凝全血或血浆标本进行检查,可以测定出不同切变率条件下的全血黏度,并据此计算出红细胞刚性指数和红细胞聚集指数等相关血液流变学参数。

通过检查全血、血浆及血液有形成分(红细胞、白细胞、血小板)的流动性、变形性和聚集性的变化规律,判断血管内血液循环状况,为血流特性监测及治疗效果评估提供客观依据。

一、全血黏度测定全血黏度是血液最重要的流变学特性参数,由血细胞比容、红细胞聚集性、红细胞变形性、红细胞表面电荷、血浆黏度、纤维蛋白原含量以及白细胞和血小板流动性等多种因素决定,全血黏度高于血浆黏度,全血黏度越大,血液流动性越小。

临床意义增高1、心脑血管病:脑血栓、脑供血不足、心肌梗死和心绞痛的发病与血液黏度升高有关,增高的程度可反映心肌缺血的严重性。

血液黏度测定对血栓性疾病的预防提供一项前瞻性指标。

2、高血压及肺心病:主要与红细胞变形性降低、血细胞比容增加、纤维蛋白原增加有关。

3、恶性肿瘤:血液黏度升高还使得肿瘤易于转移。

4、血液病:白血病细胞增多、原发性或继发性红细胞增多,原发性或继发性血小板增多症等,导致全血黏度和血浆黏度均增高。

5、异常血红蛋白病:黏度增高,红细胞变形能力明显降低。

降低各种原因的贫血。

二、血浆黏度测定血浆黏度是血液最基本的流变学特性参数,血浆黏度受血液蛋白质的大小、形状和浓度的影响,如血纤维蛋白原、巨球蛋白、免疫球蛋白等。

血浆是牛顿流体,其黏度与切变率变化无关。

临床意义血浆黏度增高见于:1、心脑血管病、高血压、血液病、恶性肿瘤等。

2、血浆黏度在很大程度上还取决于机体内水的含量,当脱水出现血液浓缩时,血浆黏度可有大幅度升高,而血液稀释时血浆黏度下降。

3、异常免疫球蛋白血症、高球蛋白血症、多发性骨髓瘤、巨球蛋白血症可导致血浆黏度显著升高。

血浆黏度降低无明显临床意义。

摘要是生物流变学的重要组成部分,目前已广泛的用于基础医学、医学及医学中,对疾病的、及发病机理的,医学方案的制定、药物等有重要作用。

因此,现对血液流变学各项指标的临床意义以及临床做一综述。

1 血液流变学测量指标意义1.1 全血粘度全血粘度结果有高切变率、中切变率、低切变率下的三个血液表现粘度值,高切变率下的全血粘度主要是由红细胞变形产生的,高切粘度高,红细胞变形能力或弹性差,血管壁硬化、粗糙。

低切变率下的全血粘度主要是红细胞聚集决定的,低切粘度高,红细胞聚集性增高。

全血中切粘度值为全血低切粘度到高切粘度变化的一个过渡点。

、、缺血性脑血管疾病、心肌梗死、血栓闭塞性脉管炎、真性红细胞增多症、肺源性心脏病、充血性、先天性心脏病、高山病、烧伤、脱水、镰状红细胞病、球形红细胞病症、酸中毒、缺氧等均可引起全血粘度增高;而各种贫血、尿毒症、肝硬化腹水、晚期、急性白血病以及妇女可引起全血粘度降低。

同时,全血粘度测定对脑血管疾病有一定鉴别诊断意义,如缺血性脑血管疾病70%~80%全血粘度增高,而出血性脑血管疾病则不增高或降低。

1.2 血浆粘度血浆粘度的高低主要取决于血浆蛋白,尤其是纤维蛋白的浓度,红细胞聚集指数表示红细胞的聚集程度,是反映红细胞聚集性及程度的一个客观指标,增高表示聚集性增强。

1.3 红细胞压积(HCT) HCT是影响全血粘度的最重要因素,增加HCT常导致全血粘度增高。

当HCT低于45%,全血粘度随HCT指数增高,粘度与压积呈直线关系。

当HCT超过45%时,粘度与压积呈对数关系。

因此,当HCT超过45%时, 压积的微小变化可引起血粘度明显上升。

HCT降低,血液流动性增加,因此可用血液稀释疗法(急性脑梗死时,HCT是一个重要的指标),即HCT 降低到30%~35%左右,认为在这个压积下血液粘度显著下降,血液流动性增加,以此改善脏器供血。

1.4 全血还原粘度全血还原粘度是指全血粘度与红细胞压积之比,即单位红细胞压积时的全血粘度值,还利于不同红细胞压积血标本粘度的比较。

血流变的临床意义

血流变学检查主要是测定血液粘稠度,血液粘稠度随切变率的变化而变化,分为高切变率、中切变率、低切变率,切变率高,血液粘稠度大,流动性差,形成血栓的危险性高,反之则血液粘稠度小,流动性好,形成血栓的危险性小。

一、全血粘度

高切变率下反映红细胞变形程度,高切粘度高,红细胞变形性差,全血粘度高。

低切变率下反映红细胞聚集程度,低切粘度高,红细胞聚集性强,全血粘度高。

中切变率是过渡点,临床意义不十分明显。

二、血浆粘度

不随切变率的变化而变化,血浆粘度的高低主要取决与血浆蛋白主要是纤维蛋白浓度。

三、红细胞压积

红细胞压积增高则血液粘度增加。

四、全血还原粘度

分为高切还原粘度、中切还原粘度、低切还原粘度,与全血粘度意义相同。

五、红细胞聚集指数

反映红细胞聚集性及程度的一个客观指标,增高表示聚集性增强,全血粘度增高。

六、红细胞变形指数

红细胞变形指数大,红细胞的硬化程度高,红细胞变形性差,血液流动性差。

七、红细胞刚性指数

高切变率越大,,红细胞变形能力越小,血液粘度越高。

八、红细胞计数

人体血液中红细胞的测定,临床上为红细胞增多、贫血或贫血的鉴别诊断提供依据。

九、红细胞电泳时间

红细胞电泳时间增长,红细胞聚集性增强,全血粘度高。

十、卡松粘度

与全血粘度相对对应,与红细胞的变形性有关,是全血表观粘度降低的极限值。

十一、卡松屈服应力

与全血粘度高切相关,与红细胞的变形性有关。

血流变检查值升高,说明您的血液粘稠度高,请多饮水、清淡饮食,少吃动物内脏,蛋黄以及脂肪含量高的食品。