_五四_以来中国乡土小说主题的变更

- 格式:pdf

- 大小:193.50 KB

- 文档页数:4

中国乡土文学的过去、现在与未来江苏丁帆无疑,作为中国现代文学史上的两大题材写作之一,乡土文学,亦为农耕文明社会形态下的“区域文学”历经百年,发生了巨大的变化,但是它仍然是一个经久不衰的创作母题,因它的辉煌,才创造了“五四”新文学,才成就中国现代小说之父鲁迅及其乡土文学旗帜下的许多显赫作家。

但是,乡土文学自左翼文学兴起之后,开始落入概念化、公式化的窠臼时,我们就不得不慨叹乡土文学不但偏离了它原先的社会批判意识,同时也远离了它艺术上的品质。

当共和国文学第一次将乡土文学变幻成“农村题材小说”时,乡土文学则承担起了不能承受的意识形态之重,虽然它也是共和国文学至今最为关注的文学创作题材。

但是,我们检视一下其走过的历史理路,就不难发现:在“十七年文学”里,为政治服务的“农村题材小说”完全解构了上世纪20年代那种乡土精神——悲剧性的文化批判精神,一味地为政治服务,乃至于连其旗手式的代表作家赵树理也不得不反思其存在的合理性。

赵树理所提出的“中间人物论”虽在“文革”中被批判,甚至成为其致死的直接导因,但是,我认为他以鲜血染红的理论代表着他一生最辉煌的思想结晶。

为什么大家都不承认“文革”文学呢?其缘由就是它毫无文学性可言,其唯一类型就是“农村题材小说”创作,唯一走在“金光大道”上的就是浩然。

我们无须臧否人物的品德,但是,就作品而言,却是集阶级斗争为纲之大成者。

从另一个角度来看,乡土文学虽然已经被异化了,但是,其根子尚未彻底断裂,所以才有可能在“二次启蒙”的“伤痕文学”中,开始逐渐寻找到乡土文学的文脉,成为上世纪80年代文学最为重要的文学创作主流题材。

随着20世纪90年代文化的大转型,中国的乡土文学也开始发生了内涵与外延的巨大变化,它是以大量的农民工涌入城市开始了中国乡土小说的大转型,这些变化我在许多文章中都有过明确的阐释——农民的迁徙、土地的大量流失,农耕文明和宗法文化的“差序格局”的解体,使得现代文明和后现代文明与农业文明的搏战日趋激烈。

中国现当代乡土文学发展与潮流变化摘要:乡土文学是我国现当代文学的重要组成部分,一般指以农村生活为主要创作题材,表现农民生活的物质世界与精神世界的作品。

据考证,关于“乡土文学”的阐述最早来源于鲁迅。

他在《中国新文学大系·小说二集导言》中说“蹇先艾叙述过贵州,裴文中关心着榆关,凡在北京用笔写出他的胸臆来的人们,无论他自称为用主观或客观,其实往往是乡土文学,从北京这方面说,则是侨寓文学的作者。

”尽管在当时相处文学的定义尚不明确,但从鲁迅先生的阐述中可以看出,乡土文学产生于城乡发展巨大的差异中,是城市文学的发展与壮大,推动了乡土文学的产生。

关键词:乡土文学;当代文学早期乡土文学代表作家为鲁迅。

其短篇小说《故乡》是我国乡土文学的开山之作。

小说以回故乡,在故乡,离故乡的线索展开情节,通过对农村人物举止及心理的刻画,反应了清代末期农村经济崩溃、农民生活痛苦的现实,以及封建礼教的束缚对人性的打压,表达了作者对现实社会的批判与改造旧社会的愿望。

茅盾与沈从文是鲁迅乡土文学的继承者和发展者,其文艺创作的中心思想上次与鲁迅有了一定的发展。

茅盾乡土文学代表作为《农村三部曲》,每一部相互独立,又在时间上前后衔接,时代背景与《林家铺子》大致相同,以其惯有的宏大笔调反映了广大农民随着痛苦的逐渐加深而觉醒反抗,体现了中国农村革命发展的必然趋势。

而沈从文的《边城》通过对湘西地区自然风光与社会民俗的描绘,反映了湘西地区独特的风土人情,又通过对农家女孩翠翠的刻画,表现了人性本身的美好与对纯洁、善良等品质的呼唤。

与鲁迅的乡土文学作品相比,20世纪30年代的乡土文学整体呈现出一种回归自然生活的愿望以及对纯朴自然生活方式的追求。

毛泽东于1942年发表《在延安文艺座谈会上的讲话》后,山西太行山区作为我国较早的解放区,其本土作家的文学创作已经开始带有政治性。

乡土文学发展到20世纪40年代,逐渐产生了两种流派。

《小二黑结婚》是我国乡土作家赵树理的代表作,此后的30年间,山药蛋派作家的作品几乎都具有受赵树理影响的痕迹。

中国现代文学主题的演变中国现代文学主题的演变随着中国近代历史的发展和演变,中国现代文学的主题也随之发生变化。

从早期的探索民族独立和解放,到后来的思想启蒙、观念变革、现代化进程等等,中国现代文学在历史的浪潮中扮演了重要角色。

本文将从不同的角度探讨中国现代文学主题的演变。

中国现代文学的主题演变可以追溯到20世纪初期。

当时,中国大部分仍处于农业社会的阶段,全国各地的压迫和剥削导致了一系列的民族矛盾和社会不公。

因此,早期的中国现代文学主题是围绕民族独立与解放这一中心展开。

许多作家通过文学作品表达对封建专制和帝国主义侵略的反抗,探索中国的民族精神和文化自信。

其中最有代表性的作家是鲁迅,他以思想深邃、反映现实的作品《狂人日记》、《阿Q正传》等著名作品打响了中国现代文学的第一炮。

20世纪40年代中期,由于抗日战争和国共内战的一系列连续性冲击,中国社会迎来了新一轮的变革。

在这个变革周期内,大多数作家开始探索新的文学主题。

在新的主题中,人文主义和个人问题成为了重点关注的对象。

从而,一系列反映人文主义和个人情感的文学作品如《草地》、《茶馆》、《围城》等作品逐渐崭露头角,这些作品反映了中国社会和个人生活的新变化,使人们了解到人性与命运等问题的关键性质。

到20世纪末,中国社会进入了快速的现代化进程。

大规模的城市化和信息技术的普及,包括电视、互联网和各种移动设备的使用改变了不仅是人们的生活方式,同时也改变了文学创作的关注点。

在这样一个现代社会中,身份认同、社会关系、社会问题以及全球化趋势成为文学界的重要关注点。

许多现代作家进一步探讨了这些问题,并通过作品反映了这些问题的真实性质。

值得一提的是,针对社会中存在的巨大的文化与价值观念差异,作家也在文学中探讨了通过人文交流弥合差异的可能性。

这样的作品体现了现代中国文化的多元性和丰富性。

比如莫言的《天堂蒜薹之歌》、余华的《活着》等作品。

综上所述,中国现代文学主题的演变是与历史的演进以及社会的变化密不可分的。

3神州文学乡土文学中现代性元素的变与不变王一婷辽宁师范大学摘要:乡土文学作为一支极具生命力的文学流派,有着鲜明的特色。

从上世纪20年代诞生至今,乡土小说中的现代性元素不断更新,本文通过对三位代表作家——鲁迅、萧红、莫言文章的分析,探寻乡土小说中现代性元素的变动与不变。

关键词:乡土小说;现代意识乡土小说是中国现代小说创作的一个重要流派,它取材于具有鲜明地方特色的农村,以其独特的视角和淋漓的批判著称。

现代性意识是乡土小说不可避免的元素。

从时代背景来看,乡土小说是对“五四”时期文学西方化矫枉过正的批判。

当“五四”小说创作暴露出种种弊端时,乡土小说凭借浓郁的“地方色彩”和“从土里滋长出来的个性”在20年代中后期崛起。

乡土小说并不是复古逆流,正如哲学家沃格林所归纳的那样,现代性意识是人与世界形成的不同以往的一种新的系统观念。

乡土小说作家大都有留学经历,对西方文化十分熟悉,创作出来的小说也能积极吸纳现代性元素。

一、永恒主题(一)哀其不幸,怒其不争乡土小说的主要特征,就是作家以批判性的目光审视故乡,在描绘其生活的困苦与不幸时,尖锐地指出了种种落后陋习。

在鲁迅的小说《阿Q 正传》中,阿Q 作为底层人物的典型,经常受到来自封建社会的欺压。

面对凌驾于自己之上的人的欺侮,他敢怒不敢言,在奴隶意识的驱使下忍气吞声,甚至在他被诬陷为盗贼拉去枪毙的时候,心里竟然没有一丝不平。

而造成这一特点的原因,是他深埋在灵魂中“不争”的奴隶意识。

阿Q 的不争其实是不能争,在冷漠、封闭的社会背景下,他无法行使自己的权利。

由此生发的现代主义精神和对现实世界失望后的孤独感,是鲁迅现代性意识在小说中的体现。

萧红在《呼兰河传》中描写了许多缺乏积极性的人物,如二伯,老厨子,冯歪嘴子,他们都是庸庸碌碌的传统思想的奴隶,顽固而不知进取,生活在自己的小世界里,只要有一口饭吃、有一点太阳晒,就能满足地活下去。

他们的本质不坏,但萧红对于这些人的态度是嫌恶的、批判的,在她看来,这种封闭落后的生活方式应该有所改变,她为这些满足于现状不知改变的人痛惜。

`浅谈五四乡土小说11汉语言文学(非师) 38号郑秋凤摘要:五四乡土小说出现于上个世纪20年代,乡土小说作家们很多受鲁迅的影响,大都师承了鲁迅小说的批判国民性特点,这批五四小说作家们那种对故乡的爱恨交织,对乡村文化的“弃父”与眷恋,乡情乡愁与理性国民批判的纠结,表现着“国民性批判”这一闪耀着现代意识光芒的主题。

关键词:弃父;国民性批判;故乡情结;爱恨交织一、五四乡土小说创作倾向及意图20世纪上半叶的中国,仍然处于半殖民地半封建社会,农村经济是国民经济的主体,但是中国的农业经济在外来经济侵略的影响下,已经濒临破产,广大农村和农民处于水深火热当中。

以鲁迅为代表的“五四”小说作家们对封建文化和乡村陋习进行了深刻描写。

就中国现代乡土小说而言,鲁迅在乡土小说模式开创过程中的意义是重大的。

鲁迅的作品表现出浓厚的“弃父”倾向,以及对老中国儿女国民劣根性的理性批判,对后期乡土小说的影响仍是及其深远的。

鲁迅在《摩罗诗力说》[1]中提出了“国民性”的概念,“那种改造农业社会国民劣根性的使命感迫使他从一个更高的哲学文化层次上来审视他笔下的芸芸众生。

用冷峻尖刻的解剖刀去杀戮那一个个腐朽的魂灵。

从而剥开封建文化那层迷人的面纱”。

[2]的确,鲁迅对国民劣根性的理性思考与冷峻批判深深地影响了“五四”一代乡土小说作家。

曾经被热烈向往的“父亲”,很快成为人们不满甚至唾弃的对象。

在“民主、科学”两大旗号的鼓动下,人们纷纷要求弃父,西方现代思想获得前所未有的精神支持。

郑振铎提出了“血和泪的文学”这一口号,他说:“我们现在需要血的文学和泪的文学似乎要比“雍容尔雅”“吟风啸月”的作品甚些吧:“雍容尔雅”“吟风啸月”的作品,诚然有时候以天然美来来安慰我们被扰的灵魂和苦闷的心神。

然而在此到处是荆棘,是悲惨,是枪声炮影的世界,我们的被扰乱的灵魂与苦闷的心神,恐非他们所能安慰得了的。

”[3]二、五四乡土小说作家的“故乡情结”“五四”乡土小说作家群大都是被生活驱逐到异地的流寓者,鲁迅称之为“侨寓文学的作者”。

2016年09月下半月刊“五·四”时期,我国的文学发展进入了一个全新的时期,“新文学运动”的诞生和发展,使得我国的文学发展方向发生了巨大的改变,这一时期的乡土小说也发生了变化。

由于社会形态与文化背景的不同,“五·四”时期的乡土小说具有了新的人文关怀特征,这与作家自身对乡土的情怀有关,当然也与其内心存在的情感矛盾有关。

一、乡情与理性的情感矛盾这一时期的小说创作者们,面对着残酷的统治,传统的思想与封建的伦理纲常对社会底层人民的迫害至深。

所以,对于这一时期的小说创作者来说普遍存在着乡情与理性的矛盾。

一方面,要在理性意识的引导下,冷静地面对残酷的现实,借助自己的语言尝试唤醒麻木不仁的底层人民;另一方面,在创作时,却又难以舍弃自己对故乡的深情,对生长于这片土地的人们,也有着难以割舍的情感。

因此,我们现在看到的“五·四”时期的乡土文学作品,即使是在批判性最强烈的时候,作品的笔调也是在冷峻的批判中透露出一丝暖意,甚至是绵绵的惆怅。

事实上小说创作者的另一半情感仍旧眷恋着自己深爱的故土,这也使得当时的乡土文学作品大多让人感受到希望和向上的力量[1]。

这一时期面对的创作对象大多是我国广大的农民,以及这一阶层的人们根深蒂固的封建思想。

这些传统思想随着民族文化的积累,以及社会形态的改变,形成了坚固的思想意识。

但小说作者在批判的同时,潜意识里也表达出了自己对农民的同情,以及似有似无的谅解。

其中,比较典型例如台静农、王鲁彦、废名等人。

这一时期的小说存在这一矛盾,与当时的乡土文学的局限性有关[2]。

可以说,“五·四”时期的思想解放并不彻底,许多人仍旧坚持传统的思想观念。

一方面,部分人民坚信在封建统治体制的引领下能够走出困境;另一方面,许多人并没有意识到社会形态变化的重要性,拒绝接受新的思想,和有可能成真的、新的社会形态。

二、个人主观情感浓烈这一时期的作品受到鲁迅的现实主义的行文风格较深,小说创作者的思路不断开阔,对创作方法的探索也逐渐呈现出多样化的特征。

论新文学传统流变中的“乡土文学”与“新乡土小说”◎张继红摘要:自“乡土文学”命名后,乡土文化长期处于被现代文明观看的“客体”位置,一方面,乡土是被“发现”、被“揭示”的;另一方面,乡土文化在“被看”中丧失了自我言说的权利,作家的乡土审美也因此显现出抽象化、符号化、寓言化特征,而近四十年的城乡交往叙事以具象化、日常化、现实化的农民命运书写拓宽了“乡土文学”的审美视域,相应地,“乡土文学”的历史命名面临挑战。

径直地将近百年中国文学有关乡土、农村、农民的书写统称为“乡土文学”,既有悖于切实的文学情境,也缺乏此概念产生、发展的现实根基。

因此,寻找新的命名方式及理论依据,既符合文学思潮应运而生的历史逻辑,也能契合新时代农民精神和乡村文明的当下审美建构。

关键词:“乡土文学”;“新乡土小说”;概念推衍;空间交往;形象重构19世纪后半叶,现代意义上的新型城市在中国悄然兴起,传统农业国家在资本市场的冲击下日渐显现城市与乡村的分野,并形成了城乡二元的社会结构形态”作为对社会生活的一种想象与建构方式,“新文学在发生期已表现出现代与传统、城市与乡村的强烈冲突,凸显了作家体验、冋应现代性时复杂的价值取向”①”这恰恰是“五四”启蒙时期“乡土文学”出场的历史、文化语境”鲁迅所开创、周作人所概括的“乡土文学”,就是在新旧文化差异背景下对农民命运、农村习俗以及乡土中国的远距离审视,这在新文学“乡土经验”书写中具有“开风气之先”的文学史意义”但是,历经近百年的乡土裂变和文学审美现代化之路,乡土书写的主体构成、审美指向以及“非虚构”“碎片化”“魔幻化”等叙事方式频频涌现,使得新文学传统中的乡土文学”边界不断扩延,相应地,作为概念的“乡土文学”边界面临着决堤的危险”那么,能否为乡土中国的现代转型书写寻得既符合文学思潮产生的历史逻辑又契合新时代文学审美现代性的命名方式?143一概念推衍:从抽象化到具体化在“五四”新文学传统中,乡土是知识分子关注底层民众和社会进步的空间符号和文化概念,它被定格于“我”(“寓居”于城市者)记忆中“父亲的花园”,是“记忆中的唯一一块圣地””最早倡导“乡土文学”的周作人并没有将具体的乡土世界作为书写对象,而是从“乡土文学”写作类型与新文学的关系论及“乡土文学”的审美内涵”在1923年所写的《地方与文艺》中,周作人说:“现在的人太喜欢凌空的生活……这是极可惜的,须得跳到地面上来,把土气息泥滋味透过了他的脉搏,表现在文字上,这才是真实的思想与文艺””②周作人在论述地方特色与文学创作的关系时,提出了“土气息”“泥滋味”“地面”等审美语汇,同时,也论及风土与土著民的内在关联、“地方文艺”与“地方主义的文艺”的本质区别等,为“乡土文学”出场提供了理论准备。

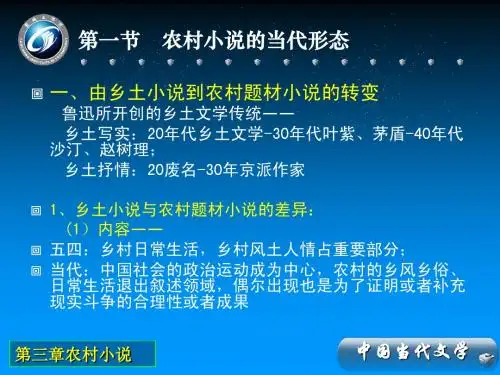

试论乡土文学在现当代文学史上的几种变体摘要:萌芽于20世纪20年代的乡土文学先后有京派小说、解放区农村通俗小说、农业合作化题材小说、新乡土小说、文化寻根小说几种变体。

从特定的社会历史、文化背景、时代精神、文学思潮等方面探寻乡土文学几种变体间内在的联系及历史的延续性,可对这一文学现象的历史沿革作出相对合理的解释。

关键词:乡土文学变体内在的联系历史的延续性乡土文学历经几十年的发展,已成为中国现当代文学小说整体格局中重要的组成部分,其“乡土”的意义和内涵、思想深度、审美境界都随时间、历史的嬗变而愈加高远、深邃。

本文将对这一文学现象的历史沿革作一初探。

20世纪20年代中期是乡土文学的萌芽时期,它的出现受到五四时期以个性自由、个性解放为核心的启蒙主义文学思潮的影响。

“问题小说”是五四时期最早出现的小说形式,“乡土文学”紧承现代“问题小说”的余绪赫然而起,是真正意义上、又是最早具有流派风范的小说。

乡土文学流派是由文研会、语丝社、未名社中受鲁迅影响的青年作家为骨干组成的作家群体,王鲁彦、许钦文、许杰、台静农、彭家煌、蹇先艾等人的创作取得了比较突出的成就。

鲁迅是现化乡土小说的开拓者和奠基人。

他不仅奉献出最早的“乡土文学”作品:《故乡》《祝福》《阿Q正传》,而且为这一流派命了名。

鲁迅成为乡土文学发展史上难以超越的一个高峰。

之后的30年代,以乡土写实为主的乡土文学呈现出田园抒情的特点,又有着明显的地域特色,因之被称为京派小说。

20世纪30年代的中国社会是阶级矛盾、民族矛盾日益尖锐、社会大变动的特殊时期,几乎没有为文学以相对充足余裕的条件,使其从纯文学的意义上自觉自足地发展。

京派小说却“忙里偷闲”,借五四运动退潮、新文学中心由北平而向上海转移之际蓬勃发展起来。

京派作家在有着丰厚历史文化传统的古都皇城,受到留存的新文化和新文学运动的强大影响,倚靠清华、北大等一流学府文化领袖的地位,建构高雅的艺术神庙。

京派小说表现的是农村的平民生活和田园风光,描绘的是具有民族特色的风景画和风俗画,由衷地赞美了未蒙教化的原始文明的淳厚朴实,借对历史发展中逝去的善良美好的伦理道德的追寻与向往,寄托重建民族人格和道德的理想。

中国乡土小说的发端与演进谷显明【期刊名称】《南华大学学报(社会科学版)》【年(卷),期】2016(017)003【摘要】关于“乡土”的书写一直是文学创作的一个基本母题。

自20世纪二十年代以来,中国乡土小说的发展和演变大致经历了三个阶段:“五四”前后至20世纪三十年代为乡土小说发端与拓展期,在鲁迅“改造国民性”思想的启迪下,形成了中国第一个小说流派—乡土小说流派;20世纪40年代至70年代中后期为乡土小说承继与变调期,解放区以及建国后的乡土小说在延安讲话的规范下,逐渐走向“农村题材小说”发展道路;70年代末至新世纪初为乡土小说转型与新变期,这一期间的乡土小说摆脱了政治对文学的枷锁,重返乡土文学的审美追求,并在新世纪前后呈现出多元化发展趋势。

回望乡土小说走过的近百年历程,无论是现实的、或者是历史的,是浪漫的、或者是现代的,每一部作品都在演绎着不同的乡土故事,每一个乡土故事又承载着作家不同的乡土经验,并从中折射出作家对乡土中国近百年历史和当下现实的思考与追问。

【总页数】5页(P106-110)【作者】谷显明【作者单位】湖南科技学院人文与社会科学学院,湖南永州425199【正文语种】中文【中图分类】I207.4【相关文献】1.从"新小说"到"五四小说"——传奇叙事与中国现代小说叙事发端 [J], 张文东;王东2.承袭与启蒙:论中国现代小说发端语境下的五四小说实践 [J], 王兴3.乡土小说研究的四个策略——评丁帆《中国乡土小说史》 [J], 桂璐璐4.乡土小说中的自然空间——中国"天人合一"自然观与乡土小说 [J], 赵式坪5.重读鲁迅的乡土小说——《中国乡土小说研究丛书》序言 [J], 丁帆因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

乡土小说的内涵演进与研究综述作者:谷显明来源:《文学教育》2016年第09期内容摘要:在中国现代文学史上,“五四”以后乡土就成为一个文学母题,并历经时代变迁而经久不衰。

乡土小说这一概念历经时代演变,理论界从不同角度对其进行了阐释。

有关乡土小说的研究,一直以来也是现当代文学研究中的热点,一些学者从乡土小说发展历史、主题形态、作家个案、专题形式等多个方面,运用多元研究视角进行了深入系统地研究,建构起一套较为完整的乡土小说理论体系。

关键词:乡土小说内涵演进研究综述“乡土”作为文化传统中具有传承性的文化因子,长期以来一直是永恒的经典性文学母题。

它在时代语境与文学自身运行机制的合力之下,在文学中被不同的书写策略和书写方式呈现着。

在中国古代文学世界中,思乡一直是作家反复咏唱的主题,成为一道独特的文学风景。

如崔颢的《黄鹤楼》诗句:“日暮乡关何处是,烟波江山使人愁”,淋漓尽致表现了诗人的思乡之苦。

在中国现代文学史上,“五四”以后乡土就成为一个文学母题,并历经时代变迁而经久不衰。

在梳理乡土小说发端时,我们了解到周作人1910年在为约卡伊·莫尔的《黄蔷薇》译作撰写的序言中,最早提出“乡土文学”概念。

1923年,他在《地方与文艺》一文中又指出:“各国文学各有特色,就是一国之中也可以因地域显出一种不同的风格,譬如法国的南方有洛凡斯的文人作品,与北法兰西便有不同。

在中国这样广大的国土当然更是如此。

”[1]此时的周作人提出文学应以地方色彩为基调,把“地方色彩”作为新文学追求的一个目标。

他提倡每个作家应该“自由地发表那从土里滋长出来的个性”,只有这样具有个性的“乡土艺术”才能为我们“造成新国民文学的一部分” [2]。

周作人有关乡土文学的言论,虽然没有形成完善的理论,但对乡土文学的理论建构具有重要的意义。

1935年,鲁迅作为倡导乡土文学的领路者,不仅率先进行乡土文学的创作,而且还对乡土文学作了奠基性的理论阐释。

他在《中国新文学大系·小说二集·导言》中指出:“蹇先艾叙述过贵州,裴文中关心着榆关,凡在北京用笔写出他的胸臆来的人们,无论他自称用主观或客观,其实往往是乡土文学,从北京之方面来说,则是侨寓文学的作者。

浅谈乡土小说流派浅谈乡土小说流摘要:乡土小说是19世纪20年代初、中期,一批寓居北京、上海的作家,以自己熟悉的故乡风土人情为题材,描写农村生活的具有浓厚乡土气息和地方色彩的小说,这些小说旨在揭示宗法制乡镇生活的愚昧、落后,并借以抒发自己的乡愁。

这批作家有冯文炳(废名)、王鲁彦、台静农、彭家煌、许杰等。

关键词:产生、特征、批判性一、乡土小说流派的产生与基本特征乡土小说流派产生于“五四”新文化运动时期,。

20世纪初期的中国,外来文化与本土文化激烈碰撞,新旧文化相互交织。

西方工业文明慢慢渗入中国,沿海大都市渐渐兴起。

城市与乡村的区别逐渐拉开。

与工业文明相对的农业文明逐渐受到作家的重视,对乡土的眷恋及对故乡落后的风貌的批判,成了乡土小说作家文学表达的主流方向。

这一流派拓宽了新文学的反封建题材,促进了中国现实主义文学的发展。

它的主要特征是作家以自己熟悉的故乡为背景,以回忆故乡和描写乡村生活为主要题材,描绘乡土人情,揭示并批判农民落后的思想观念及根深蒂固的劣根性,批判了封建礼教及宗法制度对人身心的迫害。

小说注重展示地区的山川风貌及民风民俗,把人物的命运与乡土的民风民俗融为一体,描写更广阔的社会人生,也抒发了身在异乡的游子对故乡的思念之情。

二、乡土小说的批判精神乡土小说中的批判精神无疑对当时的落后农村产生了深远的意义,当时大多数作家把写作对象由五四时期的新知识青年转为农村中的一些落后愚昧的小人物,一定程度上促进了农村人民思想的转变。

乡土小说的批判对象之一是落后的民风陋习,作家们对封建宗法文化下的落后现象感到悲痛,他们致力于揭露并批判这些残害身心的民俗,以现实主义的手法创作了大量描绘农村生活的作品,在平淡朴实的语言中揭示了传统农村人民的劣根性。

乡土小说中许多作品都体现了对民风陋习的批判,《菊英的出嫁》描写的是农村中“冥婚”的陋俗,批判了当时农村的陈规陋习及人民的精神愚昧:菊英在八岁时便已死去,十年后,她的母亲还惦记着这个十八岁的女儿还没对象,甚至还为她物色了一个同样死去十年的对象,菊英娘请人说媒,合八字,置办嫁妆,雇佣声势浩大的仪仗队,将所谓的婚礼办的有声有色。