儿科常用H1抗组胺药处方审核专家共识(完整版)

- 格式:docx

- 大小:21.39 KB

- 文档页数:6

H受体拮抗剂1.第一代Hi受体拮抗剂①苯海拉明(可太敏、苯那君):是最早的抗组胺药,镇静作用明显,亦有抗胆碱、止吐和局麻作用,是治疗婴儿特应性皮炎和湿疹的首选药。

口服,成人剂量为25〜50mg/次,体重〉9kg的儿童为12.5〜25mg/次,每日2〜3次。

小儿用0.2%糖浆1〜2mg/(kg.d),分3〜4次口服。

苯海拉明糖浆,患儿v 6个月,苯海拉明糖浆每次Iml,每日3次;>6个月,每次1.5ml,每日3次;1岁,每次2m1,每日3次;2岁,每次3ml,每日3次;3岁,每次4m1,每日3次。

6岁以上儿童及成人苯海拉明注射液肌注用量为20mg/次,每日1〜2次。

偶可引起皮疹及粒细胞减少,长期应用6个月以上可引起贫血。

②氯马斯汀(吡咯醇胺):口服后30分钟起效,抗组胺作用强而持久,可维持药效12小时。

口服,成人及12岁以上儿童,1.34mg/次,每日2次。

可配成0.25%〜0.5%糖浆供儿童服用。

3〜6岁,每次2.5〜5ml;6〜12岁,每次5m1,均为每日2 次。

常见头昏、嗜睡,尚有轻度抗胆碱作用,新生儿和早产儿禁用。

③氯苯那敏(扑尔敏):抗组胺作用强,有镇静及抗胆碱作用。

口服,成人剂量为4〜8mg/次,每日3次;小儿0.35mg/(kg.d),分3〜4次服。

忌用于1岁以下的儿童,孕妇慎用。

肌注,成人10mg/次,每日1次;儿童皮下注射0.35mg/(kg.d), 分4次给药。

肝功能不全者不宜长期使用本药。

④赛庚啶(安替根):抗组胺作用较扑尔敏强,且具有轻、中度的抗5-羟色胺作用及抗胆碱作用,是治疗急性荨麻疹的有效药物,尤其对寒冷性荨麻疹有较好的疗效。

口服,成人2〜4mg/次,每日3〜4次;儿童每日0.15〜0.25mg/kg,分3 次服。

2〜6岁儿童单次剂量不超过lmg, 2岁以下儿童不宜使用本药,孕妇及哺乳期妇女慎用。

副作用多以嗜睡为主。

⑤异丙嗪(非那根):为氯丙嗪的衍生物,抗组胺作用强,兼有显著的中枢抑制作用和抗胆碱作用,其作用时间较苯海拉明长。

物1.H1受体拮抗剂(1)第一代(镇静型)H1受体拮抗剂:具有镇静、受体选择性差、半衰期短、易通过血脑屏障等特点。

1)苯海拉明(diphenhydramine):抗组胺作用强,可用于各种湿疹(尤其婴儿湿疹)、荨麻疹、血管性水肿及皮肤瘙痒症等的治疗。

成人剂量为75~150mg/d,分3~4次口服,儿童一般用糖浆,剂量10~15ml,分2~3口服。

它与氨茶碱所组成的盐称为晕海宁,有较强的抗晕动病作用,用于晕船、晕车。

常见不良反应有嗜睡、口干及胃肠道刺激症状,偶可发生皮疹及粒细胞减少。

2)氯苯那敏(chlorphenamine):适用于荨麻疹、湿疹、药疹、皮肤瘙痒症及普通感冒。

成人口服剂量为12~24mg/d,分3次口服;儿童为0.35mg/(kg•d),分次口服。

3)安泰乐(hydroxiyzine):对寒冷性荨麻疹、人工性荨麻疹、胆碱能性荨麻疹等均有较好疗效。

成人剂量为75~150mg/d,分3次口服;6岁以下儿童为25~50mg/d,分3~4次口服。

本品有嗜睡及致畸等不良反应,故孕妇忌用。

4)去氯羟嗪(decloxizine):除有较强的抗组胺作用外,尚有抗5-羟色胺(5-HT)及支气管扩张作用,且作用持久,镇静等不良反应较弱。

可用于急、慢性荨麻疹、湿疹、皮肤划痕症及支气管哮喘的治疗。

成人剂量75~150mg/d,分2~3次口服,儿童剂量不超过2mg/(kg•d),3岁以下儿童慎用。

不良反应可有嗜睡、口干及致畸等。

5)脑嗌嗪(cinnarizine):具有抗组胺和钙通道阻滞作用,可扩张脑血管、增加脑血流量和改善脑循环,故尤其适用于老年人。

除可用于各种皮肤粘膜的变态反应性疾病外,尚可用于血管痉挛、微循环障碍等皮肤疾病如寒冷性多形红斑、雷诺氏征及冻疮等的治疗。

成人剂量75~150mg/d,分2~3次口服。

少数人有嗜睡,偶见胃肠道反应。

6)异丙嗪(promethazine):该药口服吸收较快,中枢安定作用较强,并有镇吐、抗晕动、抗胆碱及局麻作用。

婴儿过敏性疾病预防、诊断和医治专家共识中华医学会儿科学分会免疫学组、《中华儿科杂志》编辑委员会一、一般内容1.适用年龄范围:0一l岁婴儿。

2.定义:(1)过敏原(allergen):是指可以引起过敏反响的抗原。

与IgE和IgG抗体反响的过敏原大多数是蛋白质。

(2)过敏体质(atopy):也称特应性体质,是指个人或家族对小剂量的过敏原(通常是蛋白质)能产生特异性IgE(sIgE)抗体。

“过敏体质〞应慎重定义,需要证实患儿存在slgE抗体。

(3)过敏(allergy):是指由免疫机制诱发的超敏反响。

过敏可以由体液(抗体)或者细胞免疫介导。

多数情况下,引起过敏反响的抗体属于IgE类,可以被归类于IgE介导的过敏反响。

(4)遗传过敏症(atopic disease):也称特应性疾病,典型“过敏体质〞个体发生过敏病症时,属于特异性反响[如特应性哮喘(atopic asthma)等]。

IgE介导的哮喘不应统称为特应性哮喘;皮肤试验阳性、血清特异性IgE抗体的出现虽然重要,但不作为推断个体是否具有特异反响性的惟一指标。

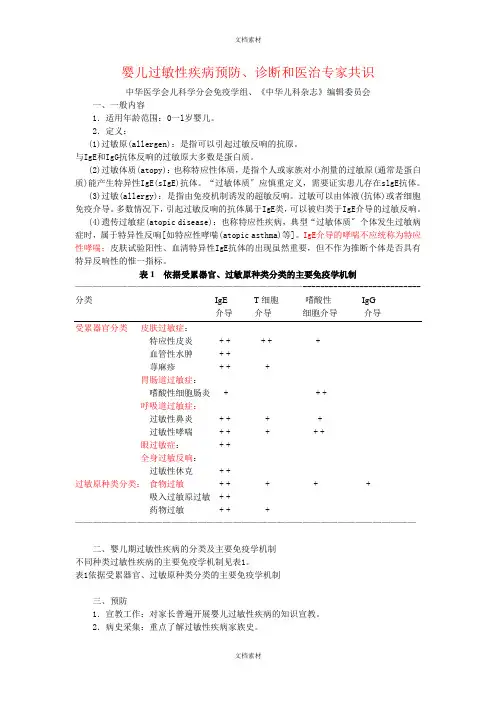

表1 依据受累器官、过敏原种类分类的主要免疫学机制——————————————————————————---------------------------分类IgE T细胞嗜酸性IgG介导介导细胞介导介导受累器官分类皮肤过敏症:特应性皮炎++ ++ +血管性水肿 ++荨麻疹 ++ +胃肠道过敏症:嗜酸性细胞肠炎 + ++呼吸道过敏症:过敏性鼻炎 ++ + +过敏性哮喘++ + ++眼过敏症: ++全身过敏反响:过敏性休克 ++过敏原种类分类:食物过敏 ++ ++ +吸入过敏原过敏 ++药物过敏 ++ +———————————————————————————————————————二、婴儿期过敏性疾病的分类及主要免疫学机制不同种类过敏性疾病的主要免疫学机制见表1。

表1依据受累器官、过敏原种类分类的主要免疫学机制三、预防1.宣教工作:对家长普遍开展婴儿过敏性疾病的知识宣教。

1、抗组胺类抗过敏药物分为第一代抗组胺药物,第二代抗组胺药物和第三代抗组胺药物, 目前以苯海拉明,扑尔敏和异丙嗪等为代表的第一代抗组胺药物因具有较强的中枢神经抑制作用而逐渐被无镇静作用或镇静作用轻微的第二代抗组胺药物所取代.而部分第二代抗组胺药物由于发现有较明显的心脏毒性而逐渐减少使用(如特非那丁,阿司米唑等),非索非那丁,左旋西替利嗪等第三代抗组胺药物已经问世.目前在世界范围内进入临床使用的第二代抗组胺类抗过敏药物已达20余种,而第三代仅仅数种.第二代和第三代抗组胺药物中的大多数可兼用于过敏性哮喘的防治.我国目前临床使用的抗过敏药仅有10余种,主要为第二代抗组胺药物.由于氯雷他定和西替利嗪的副作用,加上1999年上市的非索非那丁和2002年上市左旋西替利嗪的临床疗效与上述两种药物相似,而安全性更大,副作用更少,所以氯雷他定和西替利嗪的应用逐年减少.而非索非那丁和左旋西替利嗪已成为世界抗过敏药物市场**量增长最快的药物,约占市场份额的30%左右,因此这两种药物将成为世界范围今后几年内使用更为广泛的抗过敏药物.此外近年来上市的氯雷他定的换代产品desloratadine (Clarinex)已进入30多个国家的临床,并且已经进入我国市场,虽然该药目前仍然没有获得FDA的批准,但是进入我国市场的第一个第三代抗过敏药物,所以在我国有潜在的巨大市场.西替利嗪的换代产品乙氟利嗪(Efletirizine )也已完成三期临床试验而开始进入临床意见建议:在特异性治疗中,还需要注意的是:第二代无镇静作用的抗组胺药和第一代抗组胺药在治疗咳嗽时并不同等有效.普通感冒引起的咳嗽以及一些非过敏性原因引起的PNDS并非由组胺介导,选用第二代抗组胺药治疗很可能无效.与第二代抗组胺药不同,第一代抗组胺药可以通过血脑屏障,除阻断组胺外还可具有抗胆碱能作用,这种神经药理学作用可能是其镇咳的独特原因.一项在健康志愿者和急性上呼吸道感染患者中进行的研究显示,第二代抗组胺药非索非那定对辣椒素诱导的咳嗽及上呼吸道感染者的咳嗽均无效,甚至会引发轻微的肺功能损伤.因此,在采用抗组胺药进行治疗时有必要对咳嗽的病因进行甄别2、抗组胺药物分为H1和H2受体拮抗剂两类,而这两类中又都有第一代和第二代之分.H1受体阻断剂的第一代药物,主要代表有:苯海拉明,氯苯那敏,异丙嗪等,这类药物的特点是对皮肤过敏效果不错,对鼻黏膜过敏效果较差,对过敏性哮喘几乎无效.副作用是中枢神精抑制,服后噬睡.有明显的抑制前庭神精作用,可用于晕车及呕吐.H1受体阻断剂的第二代药物,主要代表有:氯雷他定,阿司咪唑,赛庚啶,西替利嗪,甲喹酚嗪,阿伐斯丁等.这一类的主要特点是大多数无中枢抑制作用,除对外皮肤过敏有较好的作用外,对过敏性鼻炎和过敏性哮喘有良好的治疗作用,个别也有中枢抑制作用如美可洛嗪.H2受体阻断剂的第一代药物是甲氰咪胍;H2受体阻断剂的第二代药物是西咪替丁和雷尼替丁,法莫替丁等.H2受体阻断剂是胃酸分泌抑制药.以上可以看出,无论第一代或是第二代,都各具特色,有时副作用非常讨厌,但有时却可加以利用,如白加黑的黑片中含有扑尔敏,晚上服,睡的香,而白片中不含扑尔敏,白天服就不噬睡.3、如何评价扑尔敏?第一代抗组胺药为代表的是扑尔敏。

儿童气道过敏性疾病螨特异性免疫治疗专家共识(完整版)儿童过敏性鼻炎(变应性鼻炎)(以下简称鼻炎)和支气管哮喘(以下简称哮喘)是临床上最常见的呼吸道过敏性疾病,是由肥大细胞、嗜酸性粒细胞、淋巴细胞等多种细胞和细胞组分参与的气道慢性炎症性疾病。

鼻炎具有鼻痒、流涕、喷嚏和鼻塞4大症状[1];哮喘具有气道高反应性,临床上表现为喘息、咳嗽、胸闷、气促等症状,这些症状可通过治疗或规避变应原和触发因素后缓解[2]。

其发生和发展有一定规律,通常在婴幼儿时期表现为湿疹或食物过敏,3岁左右上述症状会自行缓解,但会逐渐出现呼吸道过敏性疾病,表现为鼻炎和哮喘[3],此过程通常被称作"过敏性疾病的自然进程"。

近年来,儿童呼吸道过敏性疾病的发病率呈现不断增长趋势。

2011年在上海、广州、武汉等8个省会城市对6~13岁儿童鼻炎进行流行病学调查,结果显示儿童鼻炎的平均患病率为9.8%[1],北京和重庆患病率分别高达14.46%和20.42%[4]。

自1990年以来,对我国城市14岁以下儿童哮喘进行了3次大样本的流行病学调查,结果显示:患病率1990年为1.09%,2000年为1.97%,2010年增长至3.02%[2,5,6],呈不断上升趋势,如上海已经达到7.57%[2]。

对于呼吸道过敏性疾病建议采取四位一体的联合治疗方法[7],即避免接触变应原、药物治疗、变应原免疫治疗(allergen-specific immunotherapy,AIT)和患者教育。

目前针对儿童呼吸道过敏性疾病的治疗多采用药物为主,尤其是吸入激素,可有效抑制气道炎症、控制临床症状、避免疾病发作,但不能够改变疾病的自然进程[8]。

AIT诞生于1911年,至今已有百余年的历史。

在最新的变应原免疫治疗国际共识中已明确指出AIT对鼻炎和哮喘疗效明确[9]。

最新的国内鼻炎诊断和治疗指南中也明确提出将AIT作为鼻炎的一线治疗方法,临床推荐使用[10]。

• 90 •CHINESE JOURNAL OF EVIDENCE-BASED MEDICINE, Jan. 2021, Vol. 21, No.l •实践与交流•口服组胺氏受体拮抗剂在儿童中合理应用的_临床实践指南计划书周鹏翔翟所迪“2,周薇31. 北京大学第三医院药剂科(北京100191)2.北京大学医学部药物评价中心(北京100191)3.北京大学第三医院儿科(北京100191)【摘要】本指南计划书详细介绍《口服组胺H,受体拮抗剂在儿童中合理应用的临床实践指南》制订的各个关键环节的方法、流程和注意事项。

参考《世界卫生组织指南制订手册》,按照指南制订的标准化流程进行指南项目组的筹建(包括指导委员会、指南专家组、指南秘书组、指南外审组和患者家属组)、指南注册(注册号:I P G R P-2020C N110)、临床问题的与结局指标的收集与确定、证据的检索、评价整合与利用、推荐意见的形成和外审、推荐意见的修订、指南的撰写与发布、指南的后效评价与更新等步骤,旨在为科学和循证制订临床指南提供纲要性和指导性的实施方案。

【关键词】组胺H,受体拮抗剂;变态反应性疾病;儿童;临床实践指南;计划书Rational use of oral H, receptor antagonists in children: a clinical practice guideline protocolZHOU Pengxiang1'2, ZHAI Suodi12, ZHOU Wei31. Department of Pharmacy, Peking University Third Hospital, Beijing 100191, P.R.China2. Institute f or Drug Evaluation, Peking University Health Science Center, Beijing 100191, P.R.China3. Department of P ediatrics, Peking University Third Hospital, Beijing 100191, P.R.ChinaCorrespondingauthor:ZHAISuodi,Email:*****************;ZHOUWei,Email:*****************.com【A bstract】T h e p r o t o c o l o f rational u s e o f oral H, r e c e p t o r a n t a g o n i s t s in c h ildren: a clinical practice g u i d e l i n ep r i m a r i l y i n t r o d u c e s k e y m e t h o d s, p r o c e s s e s a n d p r e c a u t i o n s o f t h e g u i d e l i n e to s t a n d a r d i z e a n d g u a r a n t e e t h ef o r m u l a t i o n o f this e v i d e n c e-b a s e dg u i d e l i n e. R e f e r r i n g to th e W orld H ealth O rgan izatio n G uidelin es D evelopm entM a n u al, t h e g u i d e l i n e will b e c o n d u c t e d a c c o r d i n g to t h e f o l l o w i n g steps, w h i c h i n v o l v e s t h e e s t a b l i s h m e n t o f projectg r o u p; registration (I P G R P-2020C N110); d e c l a r a t i o n o f interest a n d f u n d i n g s u p p o r t; i d e n t i f i c a t i o n o f t h e clinicalissues a n d o u t c o m e s; e v i d e n c e retrieval, a s s e s s m e n t, s y n t h e s i s a n d utilization; investi g a t i o n o f patients* p r e f e r e n c e s a n dvalues; d e v e l o p m e n t, ex t e r n a l r e v i e w a n d re v i s i o n o f r e c o m m e n d a t i o n s; g u i d e l i n e release, d i s s e m i n a t i o n a n d u p d a t e.【Key words】O r a l H, r e c e p t o r antagonists; Allergic disease; C h i l d r e n; Clinical practice guideline; P r o t o c o li背景在全球范围内,变态反应性疾病包括过敏性鼻 炎、过敏性结膜炎、哮喘、荨麻疹、食物过敏、药物 过敏等,在近30年的发病率至少增长了 3倍,患病 人数累及超过世界总人口的30%w。

儿童过敏性疾病诊断及治疗专家共识(完整版)摘要过敏性疾病包括食物过敏、特应性皮炎、过敏性鼻炎和过敏性哮喘等,已成为21世纪常见慢性非传染性疾病之一。

由于我国儿科过敏专科医生相对缺少,临床上存在对过敏性疾病诊断及治疗标准不统一、漏诊、误诊、处理不当或诊断过度并存的情况。

经多个学组多学科专家共同讨论后撰写本共识,以期为儿科全科医生长期综合管理过敏性疾病患儿提供帮助。

过敏性疾病包括食物过敏、特应性皮炎、过敏性鼻炎和过敏性哮喘等。

随着疾病谱的转变,过敏性疾病已成为21世纪常见疾病之一,影响了全球约25%的人群,不仅影响患儿的生活质量,甚至危及生命,并给社会带来沉重的经济负担[1]。

近年来中国儿童过敏性疾病的患病率逐渐接近西方国家,如重庆地区2岁以内儿童食物过敏检出率为3.5%~7.7%[2,3];其他过敏性疾病呈上升趋势,如国内1~7岁儿童特应性皮炎患病率由2002年的3.07%升高到2015年的12.94%[4,5];2010年我国14岁以下城市儿童平均累积哮喘患病率已达到3.02%,2年现患率为2.38%,较10年、20年前分别上升了43.4%,147.9%[6]。

中国大陆地区人口中过敏性鼻炎的患病率亦高达4%~38%[7]。

此外,同一患儿可能共患多种过敏性疾病,给防治工作带来很大困难。

我国儿科过敏专科医生相对缺少,患过敏性疾病的儿童多分散于皮肤科、呼吸科、消化科、耳鼻咽喉科及儿童保健科等诊治。

因此,存在诊治标准不统一、漏诊、误诊、处理不当或诊断过度并存的情况。

此外,各科临床医生对过敏性疾病诊治规范可能存在认知不足和使用不当等问题。

为此,中华儿科杂志编辑委员会与中华医学会儿科学分会再一次组织免疫、呼吸、皮肤、消化、耳鼻咽喉、儿童保健等多个学组多学科专家共同讨论、撰写"儿童过敏性疾病诊断及治疗专家共识",以期为儿科全科医生长期综合管理过敏性疾病患儿提供帮助。

术语1.超敏反应(hypersensitivity)与过敏(allergy):机体受到生理剂量的过敏原刺激后,出现异于常人的生理功能紊乱或组织细胞损伤的反应称为超敏反应,可由免疫和非免疫机制介导,免疫机制介导的超敏反应称为过敏。

儿科常用Hl抗组胺药处方审核专家共识(完整版)

摘要

Hl抗组胺药广泛用于各种过敏性疾病的治疗,但在儿科的安全合理应用仍存在诸多挑战,且缺乏专门针对儿童使用Hl抗组胺药的处方审核相关的指导文件。

现从Hl抗组胺药在儿科使用的适应证、剂量、给药途径、患儿的病理生理特性以及药物相互作用等方面提出建议,制定本共识,供临床医师和药师参考。

关键词

Hl抗组胺药:儿童;过敏性疾病;处方审核:专家共识

处方审核是指药学专业技术人员运用专业知识与实践技能,根据相关法律法规、规章制度与技术规范等,对医师在诊疗活动中为患者开具的处方,进行合法性、规范性和适宜性审核,并做出是否同意调配发药决定的药学技术服务[l-2]o处方审核是医疗机构药事服务的重要组成部分,同时也是患者用药安全、临床合理用药的重要保障。

《医疗机构处方审核规范》[1]明确指出,药师是处方审核工作的第一责任人,药师应当对处方各项内容进行逐一审核。

2019年修订颁布的《中华人民共和国药品管理法》[3]及2022年施行的《中华人民共和国医师法》[4]也均强调对医师处方、用药医嘱的适宜性进行审核。

Hl抗组胺药因临床效果确切、安全性较好,广泛用于尊麻疹、变应性鼻炎

等过敏性疾病的治疗,但其在儿科的安全合理应用仍然存在诸多挑战,如

儿童专用Hl抗组胺药品种少、药品说明书中儿童用药信息缺失严重或指导意义不

大等[5],以及临床对不同年龄段儿童的使用特点、安全性评估以及联合使用时机等问题的关注不够[6]o尽管已有多部儿童过敏性疾病诊治和Hl抗组胺药在儿科应用的临床指南和共识发布[7T3],但仍缺乏专门针对儿童使用Hl抗组胺药的处方审核相关的指导文件。

为进一步规范儿科Hl抗组胺药处方审核工作,促进儿科合理用药,国家儿童医学中心(北京)和《中华实用儿科临床杂志》编辑委员会组织全国儿科药学、耳鼻喉科、皮肤科、眼科、呼吸科等领域的专家,参考国家文件及相关临床指南共识,查阅循证文献,结合儿科临床特点和我国药品供应特点制定本共识,供临床医师和药师参考。

1、Hl抗组胺药的作用机制、药学特点

Hl抗组胺药能阻断组胺与Hl受体的结合,拮抗组胺所致的毛细血管扩张和通透性增高,减轻鼻涕、鼻塞、喷嚏症状,缓解支气管平滑肌收缩等作用,阻断中枢神经系统中的组胺Hl受体可导致镇静、嗜睡、乏力等。

按照结构和药物作用特点,Hl抗组胺药可分为第一代和第二代。

第一代Hl抗组胺药物包括氯苯那敏、苯海拉明、异丙嗪、酮替芬、赛庚噬、羟嗪、去氯羟嗪、曲普利咤等;第二代Hl抗组胺药物包括西替利嗪、左西替利嗪、非索非那定、氯雷他定、地氯雷他定、枸地氯雷他定、阿伐斯汀、依巴斯汀、氮卓斯汀、咪噗斯汀、贝他斯汀、依美斯汀、奥洛他定、卢帕他定等;二者抗组胺作用相似[14]。

第一代Hl抗组胺药较第二代更易透过血脑屏障,中枢抑制作用更明显[15],

因此不推荐其作为儿科的常规治疗药物[6]o此外,第一代抗组胺药对Hl

受体选择性差,有部分抗胆碱作用,可能引起视力模糊、口干、尿潴留、便秘等不良反应[16]。

第二代Hl抗组胺药亲脂性低,对Hl受体具有高度选择性,无明显抗胆碱能不良反应,不良反应较第一代药物少[16]。

除西替利嗪和左西替利嗪可有轻度中枢抑制作用外[13],其他品种常规剂量使用几乎无中枢抑制作用。

但个别第二代Hl 抗组胺药具有严重的心脏毒性,如阿司咪陛,可引起心动过速、QT间期延长,诱发尖端扭转型心动过速,已退出临床[17]。

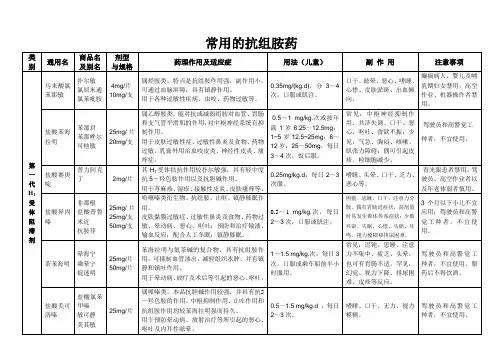

2、常用Hl抗组胺药

常用Hl抗组胺药按给药途径分类有口服、注射、鼻用、眼用等多种剂型(常用品种见表1)。

其中,口服Hl抗组胺药剂型有传统的片剂、胶囊剂,还有适宜儿童使用的颗粒剂、口服溶液、滴剂、糖浆剂、干混悬剂等;注射用Hl抗组胺药用于部分过敏性急、重症疾病的救治以及不宜口服用药者O

3、Hl抗组胺药处方适宜性审核注意事项

3.1处方用药与临床诊断的相符性开具Hl抗组胺药的处方,需有与该药相适应的诊断;药师在审核处方时发现用药与临床诊断不相符,需要建议医师予以调整。

Hl抗组胺药可用于多种过敏性疾病,包括变应性鼻炎、过敏性结膜炎、过敏性接触性皮炎、尊麻疹、血管性水肿、药物过敏、全身性过敏反应等。

需要注意的是,过敏性胃肠道疾病多由非IgE介导和混合介导,故消化道过敏症状一般不建议使用抗组胺药[18-19]=对于IgE

介导的口腔过敏综合征,6个月以上症状较重的患儿可给予西替利嗪等抗

组胺药物治疗[14]。

3.2剂量、用法的正确性建议根据药品说明书提供的给药途径、剂量、频次给药,常见的抗组胺药物剂量用法可参考表Io临床实践中,除了参考药品说明书外,有充分的循证证据支持时还可能根据儿童年龄、体重、药物的性质及药代动力学参

数、病情需要等因素调整给药剂量、给药间隔。

国际尊麻疹治疗指南和意大利儿童慢性尊麻疹治疗指南建议,对标准剂量的第二代Hl抗组胺药不敏感的尊麻疹患儿,可在患儿或监护人知情同意的情况下增大单次剂量或增加给药频次(主要为西替利嗪、左西替利嗪、氯雷他定、地氯雷他定)[8-9],对于12岁以下儿童,已有临床指南明确将第二代Hl抗组胺药的每日剂量加倍是安全的[9]。

系统评价也提示,增加西替利嗪、左西替利嗪、地氯雷他定的剂量可提高难治性尊麻疹的疗效,安全性良好[20]。

尽管如此,但由于安全性证据尚不充分[21],不建议增加剂量的长期使用。

3.3是否存在重复用药同类药物重复使用可能导致药物剂量超出合理使用范围,致使药物不良反应风险增大。

感冒咳嗽药、鼻炎用药等常用复方药物中可能含有Hl抗组胺药,且这些药物品种、规格复杂多样,在处方审核中,需要关注这类药物与Hl抗组胺药联合使用的药物过量风险。

国家药品监督管理局2021年曾发布公告,强调感冒药"应避免合并使用含有相同或相似活性成分”[22]。

3.4是否存在用药禁忌处方审核时应注意是否有相关药物过敏史、禁忌证等。

第一代Hl抗组胺药,如氯苯那敏、曲普利咤、苯海拉明、异丙

嗪等对早产儿、新生儿应禁用[23],同时要注意曲普利咤禁用于哮喘急

性发作期的患儿、氯苯那敏禁用于癫痫患者[23]。

部分抗组胺药的片剂或胶囊剂(左西替利嗪胶囊、依巴斯汀片)辅料中含有乳糖,半乳糖不耐受症、葡萄糖-半乳糖吸收不良患儿不应使用。

盐酸苯海拉明注射液如含苯甲醇,禁用于儿童肌内注射。

3.5选用品种是否符合年龄多数Hl抗组胺药药品缺少低年龄段儿童的用法用量,使用时应注意药物适用的年龄范围。

各品种适用年龄范围见表I o一般不推荐新生

儿使用Hl抗组胺药,6个月以下婴儿应权衡利弊,经家长知情同意后谨慎使用Hl 抗组胺药,26月龄儿童可选用西替利嗪、左西替利嗪或地氯雷他定[24]。

22岁儿童还可以选用氯雷他定或依巴斯汀,>6岁还可选用氮卓斯汀,阿伐斯汀、咪喋斯汀、卢帕他定仅应用于212岁儿童[23]。

口服用药时,还需注意根据不同年龄段选择适宜的口服剂型,以提高患儿用药的依从性[24]。

欧洲药品管理局(EMA)和美国食品与药品监督管理局(FDA)等机构均对儿童剂型给出了相关建议:W2岁儿童首选滴剂等小剂量液体剂型;2〜5岁儿童可选择液体或可制成液体的固体剂型;6~11岁可使用咀嚼片、口腔崩解片、口腔黏膜剂等;,12岁青少年可选用常规成人剂型,如片剂、胶囊剂等[25-26]o

3.6是否有潜在药物相互作用审核Hl抗组胺药处方需要关注患儿同时使用的其他药品,注意可能发生的药物相互作用,做好药物不良反应监测和药物剂量的调整。

3.7肝、肾功能受损者药物选择是否适宜肝肾功能不全儿童应用Hl抗

组胺药的剂量调整数据有限。

部分口服第一代Hl抗组胺药(如氯苯那敏、

苯海拉明、酮替芬、赛庚噬、曲普利嚏)以及第二代Hl抗组胺药(如依巴斯汀、咪哩斯汀)目前尚无在儿童肝肾功能受损患者中剂量调整的具体信息,因此使用时需谨慎,必要时根据肝肾功能适当减低剂量[44-45]。

严重肝功能损害患儿避免使用咪哇斯汀或氯苯那敏。

4、结语

Hl抗组胺药在儿科过敏性疾病的治疗中应用广泛,在审核中要重点注意:

(1)常用的Hl抗组胺药可有口服、注射、鼻用、眼用等多种给药方式。

(2)注射用Hl抗组胺药用于部分急、重症过敏性疾病的救治以及不宜口服用药者。

儿童口服Hl抗组胺药首选第二代抗组胺药;对于鼻部、眼部过敏性疾病,可选用局部制剂。

(3)Hl抗组胺药是变应性鼻炎、过敏性结膜炎、急慢性等麻疹的一线用药,在湿疹、特应性皮炎、支气管哮喘、严重过敏反应中起辅助治疗作用。

(4)根据病情需要加倍剂量或者联合使用Hl抗组胺药需慎重,并应获得患儿家长或监护人知情同意。

(5)注意合并用药的合理性和药物相互作用。

(6)儿童用药注意选择适宜的剂型、规格。

(7)超说明书用药需要有充分循证证据支持,并在患儿家长或监护人知

情同意的情况下使用。