英语翻译理论

- 格式:doc

- 大小:93.50 KB

- 文档页数:30

翻译理论全面总结1. 初学翻译要求:一、忠实;二、通顺。

P62. 汉译英的基本功:就使用英语而言,有以下三个方面值得注意:一、拚法正确.怎样拼写,不可忽视.二、合乎用法。

一个词怎样用,和哪个词连用,很有讲究。

三、句子平稳。

也就是说每个句子都是合乎语法的.怎样读懂原文(一)单词释义:一(二)识别短语(三)理解句子结构,要根据上下文来判断。

有时甚至要参看历史材料.P21/P143. 代词:总的说来,英语代词用得多,汉语代词用得少。

因此,英译汉时,有些代词可以不译。

汉译英时则要在适当的地方增加代词,特别是物主代词。

P254. 形容词和副词在英语里是两个非常活跃的词类。

英语有些词的用法和汉语是一致的,用起来不困难。

但也有些词,特别是副词,用法和汉语不同.P275. 把握全篇而后译。

翻译大体上分理解、表达和校核三个阶段。

要读懂原文,光靠从词汇、短语和结构三个方面去弄懂,是不够的,还必须把握全篇所谓翻译,是翻译意思,而不是翻译词句。

只要抓住了意思,译文在词句上可以有一定的灵活性。

译文在内容上要忠实于原文,在语言上要readable这样的译文才是好的译文。

P36/p456. 重复与代称:英语不喜欢重复,如果在一句话里或相连的几句话里需要重复某个词语,则用代词来代替,或以其他手段来避免重复。

汉语不怕重复,连续使用某个词语是常见的事.汉译英时要千方百计避免重复,多用代称;英译汉时则要少用代称,多用实词。

英语有时在句子里先出代词,然后再出它所指的人或物。

汉语一般总是先出实词,然后才用代词p607. 我国的翻译事业最初是从翻译佛经开始的。

东汉时代,天竺人摄摩腾、竺法兰翻译《四十二章经》,这是我国现存佛经中最早的译本.释道安:主张直译《四阿含》《阿毗昙》,鸠摩罗什:倾向于意译和弟子僧肇译出《摩诃般若波罗蜜经》、《妙法莲花经》、《金刚般若波罗蜜经》,鸠摩罗什倾向于意译,常对原文加以改动,以适应中国的文体。

他的译法虽然灵活,态度却很谨慎。

第三章:相关翻译理论和翻译技巧3.1 相关翻译理论3.1.1翻译转换理论翻译转换(translation shift)是翻译中的普遍现象,指的是原文译为目的语时发生的语言变化。

“翻译转换”作为术语最早出现在英国学者卡特福德(Catford)的《翻译的语言学理论》中,他认为翻译转换是“偏离形式对等的等值翻译”,并将将翻译定义为:“一种语言(SL) 中的语篇材料被另一种语言( TL) 中等值的语篇材料所取代。

”卡特福德的翻译转换理论是建立在弗斯和韩礼德的语言学模式之上,并借用了韩礼德的系统语法及其对语言“层次”的分类来说明翻译转换现象。

卡特福德的转换理论主要使用了语法和词汇两个层次,单位、结构、类别和系统四个语法范畴。

卡特福德认为,语言是交际性的,在上下文中发挥功能,而且这些功能的发挥通过不同的语言层次( 如语音、词形、语法及词汇) 和级阶( 句子、分句、片语、词及词素等)。

在对“形式对应”( formal correspondence) 和“文本等值”( textual equivalence) 做了区分后,卡特福德认为,既然这两个概念有很大差异,进行翻译转换就是必然的了,翻译转换因而在从源语到目标语的过程中背离了形式对应。

卡特福德进而提出两种转换: 层次转( level shifts) 和范畴转换( category shifts)。

卡特福德翻译转换理论对汉英翻译有很强的指导意义。

1.层次转换所谓层次转换是指处于一种语言层次上的原语单位,具有处于不同语言层次上的译语翻译等值成分。

卡特福德的层次转换包括语音、词形、语法和词汇四个层面,但他认为翻译中惟一可能发生的层次转换就是语法和词汇之间的转移。

也就是说,一种语言的语法项在翻译时可以转换成另一种语言的词汇项,反之亦然。

例如,汉语中的“着”、“了”、“过”等词汇都可以用来英语中的“现在完成时( has/ have done)”和“过去完成时( had done)”这两种时态表达。

第二章翻译的标准、过程以及对译作的要求第二章翻译的标准、过程以及对译作的要求翻译虽为个体所承作,却是一种社会活动,一门综合性很强的学科。

它既有很强的理论性又有丰富的实践内涵。

就前者而言,翻译经过千百年来各国翻译家的共同努力,已经在语言学、文学、文化、心理学、人类学、哲学和教育学等学科的基础上初步建立了一套理论体系,并在具体实践中总结出了一套行之有效的跨文化和语言转换模式。

随着科学的日益进步,这种体系和模式正处在不断地完善之中。

就后者而言,翻译是人类社会活动的产物,具有很强的实践性。

翻译理论与实践的关系是辨证的;翻译理论产生于翻译实践,反过来又指导实践,实践转过来又丰富翻译理论。

可以说,没有社会实践就不会有翻译理论的产生;没有翻译理论作为指导,翻译实践就会难免走弯路。

因此,学好翻译既要重视翻译理论的学习,又要加强翻译实践;理论联系实际,这是我们学好翻译的必由之路。

第一节翻译的标准所谓翻译标准,亦曰翻译原则,即指导翻译实践、评价译文质量的尺度。

翻译标准的确立,对于建立科学的翻译理论体系具有重要意义。

一、严复的三字标准中国清末思想家严复的三字标准“信、达、雅”(Faithfulness, Expressiveness and Elegance)。

1898年,严复在《天演论》的《译例言》中说:“译事之难:信、达、雅。

求其信,已大难矣!顾信矣,不达,虽译,犹不译也,则达尚焉。

”后来一般就把“信、达、雅”当作翻译的标准。

用今天的话来说,“信”就是忠实准确,“达”就是通顺流畅,“雅”就是文字古雅。

严复的“信、达、雅”被公认为翻译标准,其影响深远。

它对商务英语的翻译同样指导作用,商务英语要求语言严谨、准确就要做到“信”,同时在“信”的基础上追求“达、雅”。

严复的三字标准在中国翻译界讨论翻译标准时,几乎无不提及。

正是在三字标准的基础上,许多学者和翻译家结合自己的丰富经验,提出了自己的独特见解,从而进一步推动了我国的翻译研究和实践。

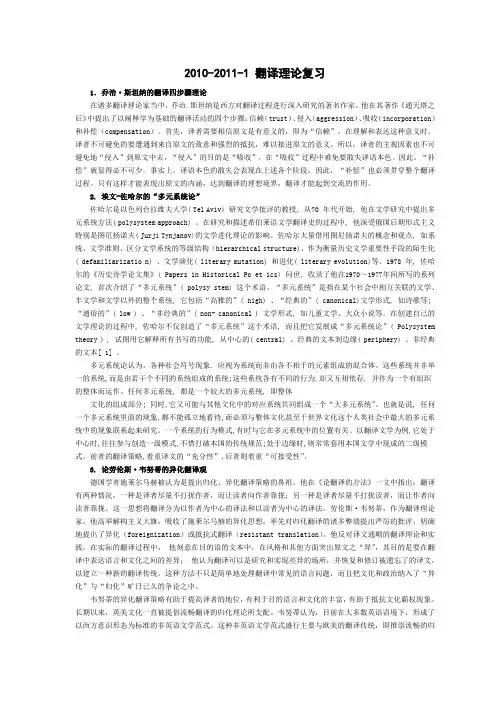

2010-2011-1 翻译理论复习1.乔治·斯坦纳的翻译四步骤理论在诸多翻译理论家当中,乔治.斯坦纳是西方对翻译过程进行深入研究的著名作家。

他在其著作《通天塔之后》中提出了以阐释学为基础的翻译活动的四个步骤:信赖(trust)、侵入(aggression)、吸收(incorporation)和补偿(compensation)。

首先,译者需要相信原文是有意义的,即为“信赖”,在理解和表达这种意义时,译者不可避免的要遭遇到来自原文的敌意和强烈的抵抗,难以接进原文的意义。

所以,译者的主观因素也不可避免地“侵入”到原文中去,“侵入”的目的是“吸收”,在“吸收”过程中难免要散失译语本色。

因此,“补偿”就显得必不可少。

事实上,译语本色的散失会表现在上述各个阶段,因此,“补偿”也必须贯穿整个翻译过程。

只有这样才能表现出原文的内涵,达到翻译的理想境界,翻译才能起到交流的作用。

2. 埃文-佐哈尔的“多元系统论”佐哈尔是以色列台拉维夫大学( Tel Aviv) 研究文学批评的教授, 从70 年代开始, 他在文学研究中提出多元系统方法( polysystem approach) 。

在研究和描述希伯莱语文学翻译史的过程中, 他深受俄国后期形式主义特别是图尼扬诺夫( Jurji Tynjanov)的文学进化理论的影响。

佐哈尔大量借用图尼扬诺夫的概念和观点, 如系统、文学准则、区分文学系统的等级结构(hierarchical structure)、作为衡量历史文学重要性手段的陌生化( defamiliarizatio n) 、文学演化( literary mutation) 和进化( literary evolution)等。

1978 年, 佐哈尔的《历史诗学论文集》( Papers in Historical Po et ics) 问世, 收录了他在1970~1977年间所写的系列论文, 首次介绍了“多元系统”( polysy stem) 这个术语。

中西翻译理论简明教程

中西中文翻译理论指的是关于中文和西方语言(如英语、法语等)之

间翻译方法和原则的研究。

下面是一个简明教程,介绍几个常用的翻译理论。

1.直译与意译:直译是指将原文逐字逐句地翻译成译文,更加注重语

言和结构的保持。

意译则是根据不同语言的表达习惯和文化背景,灵活地

转换为译文。

在翻译过程中,需要根据具体情况选择适合的翻译方法。

2.文化因素:翻译不仅仅是语言的转换,还涉及到文化的传递。

翻译

中需要考虑到不同文化之间的差异,将原文中蕴含的文化信息准确地传达

给读者。

3.语法和语言习惯:不同语言的语法结构和语言习惯有很大差异,翻

译时需要根据目标语言的特点进行调整。

比如英语中使用被动语态的场合,在中文中可能换成主动语态。

4.上下文理解:翻译时需要全面理解原文的上下文,以确保翻译准确

传达原文所表达的意思。

5.等价效应:翻译过程中要尽可能保持原文的意义和语言风格。

有时

为了达到最佳的译文效果,可能需要进行意译或增删信息。

国外翻译理论三大核心概念(core concept):实质(essence),可译性(translatability),等值(equivalency)实质:早期提法,以奥格庭为代表:将符号改变为另外的符号Jakobson:Translation is an interpretation of verbal signs(semiotics 符号学) by means of some other language.”第二类,以费道罗夫和温特为代表:加上了忠实(faithfulness),全面(overall),等值(equivalency)费道罗夫:翻译是用一种语言忠实、全面地表达另一种语言表达的东西温特:翻译是将诠释我们世界某部分的说法尽可能地用等值的说法来代替。

奈达和泰伯( Nida & Taber):Translating consists in reproducing in the receptor language the the closest natural equivalent(最贴近自然的对等表达式) of the source- language message, first in terms of meaning and second in terms of style.翻译是接受语复制原语信息的最近似的自然等值物,首先是在意义方面,其次是在文体方面的等值。

第三类,以卡特福德,巴尔胡达罗夫( Barkhudarov),威尔斯为代表明确翻译对象是话语(utterance注意不同于话语权的discourse)卡特福德( Catford):Translation is “the replacement of textual material in one language by equivalent textual material in another language. ( core: textual sense)将一种语言的话语材料用另外一种语言的等值话语予以替代威尔斯:翻译是将原语话语变为尽可能等值的译语话语的过程巴尔胡达罗夫( Barkhudarov): A unit of translation is “ the smallest unit of SL which has an equivalent in TL.第四类,以什维采尔为代表,又增加了文化(culture)内容,王佐良先生(venerable Wang Zuoliang)认为:翻译工作者处理的是个别的词,面对的则是两大片文化。

一、翻译定义1.张培基——翻译是用一种语言把另一种语言所表达的思维内容准确而完整地重新表达出来的语言活动。

3.刘宓庆——翻译的实质是语际的意义转换。

4.王克非——翻译是将一种语言文字所蕴含的意思用另一种语言文字表达出来的文化活动。

5.泰特勒——好的翻译应该是把原作的长处完全地移注到另一种语言,以使译入语所属国家的本地人能明白地领悟、强烈地感受,如同使用原作语言的人所领悟、所感受的一样。

6.费道罗夫——翻译就是用一种语言把另一种语言在内容与形式不可分割的统一中所业已表达出来的东西准确而完全地表达出来。

7.卡特福德——翻译的定义也可以这样说:把一种语言(Source Language)中的篇章材料用另一种语言(Target Language)中的篇章材料来加以代替。

8.奈达——翻译就是在译入语中再现与原语信息最切近的自然对等物,首先就意义而言,其次就是文体而言。

9.巴尔胡达罗夫——翻译是把一种语言的语言产物在保持内容方面(也就是意义)不变的情况下改变为另一种语言的语言产物的过程。

纽马克——通常(虽然不能说总是如此),翻译就是把一个文本的意义按作者所想的方式移译入另一种文字(语言)。

10.Translation is the expression in one language(ortarget language译入语)of whathas been expressed in anotherlanguage(source language原语),preserving semantic and stylisticequivalences.---Dubois11.Translating consists in reproducing in thereceptor language the closest natural equivalent of the source languagemessage,first in terms of meaning and secondly in terms of style.---EugeneNida12.Translation is a craft consisting in the attemptto replace a written message and/or statement in one language by the samemessage and/or statement in another language.---Peter Newmark13.Translation or translating is a communicativeactivity or dynamic process in which the translator makes great effort tothoroughly comprehend a written message or text in the source language andworks very hard to achieve an adequate or an almost identical reproduction inthe target language version of the written source language message or text.二、翻译标准1.翻译的标准概括为言简意赅的四个字:忠实(faithfulness)、通顺(smoothness)。

第二章翻译的标准、过程以及对译作的要求第二章翻译的标准、过程以及对译作的要求翻译虽为个体所承作,却是一种社会活动,一门综合性很强的学科。

它既有很强的理论性又有丰富的实践内涵。

就前者而言,翻译经过千百年来各国翻译家的共同努力,已经在语言学、文学、文化、心理学、人类学、哲学和教育学等学科的基础上初步建立了一套理论体系,并在具体实践中总结出了一套行之有效的跨文化和语言转换模式。

随着科学的日益进步,这种体系和模式正处在不断地完善之中。

就后者而言,翻译是人类社会活动的产物,具有很强的实践性。

翻译理论与实践的关系是辨证的;翻译理论产生于翻译实践,反过来又指导实践,实践转过来又丰富翻译理论。

可以说,没有社会实践就不会有翻译理论的产生;没有翻译理论作为指导,翻译实践就会难免走弯路。

因此,学好翻译既要重视翻译理论的学习,又要加强翻译实践;理论联系实际,这是我们学好翻译的必由之路。

第一节翻译的标准所谓翻译标准,亦曰翻译原则,即指导翻译实践、评价译文质量的尺度。

翻译标准的确立,对于建立科学的翻译理论体系具有重要意义。

一、严复的三字标准中国清末思想家严复的三字标准“信、达、雅”(Faithfulness, Expressiveness and Elegance)。

1898年,严复在《天演论》的《译例言》中说:“译事之难:信、达、雅。

求其信,已大难矣!顾信矣,不达,虽译,犹不译也,则达尚焉。

”后来一般就把“信、达、雅”当作翻译的标准。

用今天的话来说,“信”就是忠实准确,“达”就是通顺流畅,“雅”就是文字古雅。

严复的“信、达、雅”被公认为翻译标准,其影响深远。

它对商务英语的翻译同样指导作用,商务英语要求语言严谨、准确就要做到“信”,同时在“信”的基础上追求“达、雅”。

严复的三字标准在中国翻译界讨论翻译标准时,几乎无不提及。

正是在三字标准的基础上,许多学者和翻译家结合自己的丰富经验,提出了自己的独特见解,从而进一步推动了我国的翻译研究和实践。

例如,20世纪50年代初,傅雷在《〈高老头〉重译本序》中提出了“所求的不在形似而在神似”的重要观点;60年代初,钱钟书在《林纾的翻译》中提出了“化境”之说。

“神似”论和“化境”说,同“信、达、雅”三字标准一样,都是具有中国特色的翻译理论体系的重要组成部分。

二、泰特勒的三条基本原则标准18世纪末,爱丁堡大学历史教授亚历山大·F·泰特勒(Alexander Fraser Tytler,1947—1814年)在《论翻译的原则》(Essay on the Principles of Translation, 1791)一书中系统地提出了进行翻译和评判翻译的三条基本原则:(Essay on the Principles of Translation)一书中提出的著名的“三原则”:(1)A translation should give a complete transcript of the ideas of the original work.(译文应当完全复写出原作的思想)(2)The style and manner of writing should be of the same character as that of the original. (译文的风格和笔调应与原文的性质相同)(3)A translation should have all the ease of the original composition. (译文应和原文同样流畅)三、“功能对等”“功能对等”(Functional Equivalence)翻译准则是由美国著名翻译家尤金.奈达(Eugene A . Nida)提出的。

在众多的国外翻译家中,奈达的翻译理论可以说对我国的影响最大。

他认为,翻译的预期目的主要是原文与译文在信息内容、说话方式、文体、风格、语言、文化、社会因素诸方面达到对等。

奈达的翻译标准观对国际商务英语的翻译具有巨大的指导意义,因为不管原文属于什么文体,关键是信息(语义信息和风格信息)的对等。

“语义翻译”与“交际翻译”标准由著名英国翻译家彼特?纽马克(Peter Newmark)提出。

他在所著的《翻译探索》(Approach to translation)收集的论文中提出该标准。

交际翻译侧重信息的产生的效果,语义翻译侧重信息内容。

由此看来,纽马克的交际翻译标准更适用于国际商务英语翻译。

“翻译等值”。

加拿大翻译家让?德利尔教授在其著作《翻译理论与翻译教学法》一书中指出:“代码转译是确立词的一致关系;翻译是寻求信息的等值。

”他在该书的后半部分中提到“词义等值”、“语言等值”等是“代码等值”的同义词,“意义等值”、“语境等值”、“信息等值”等是“翻译等值”的同义词。

德利尔教授的翻译标准对商务英语翻译具有很大的指导意义,对商务英语翻译标准的制定很有参考价值。

四、现行的四字标准如今,大多数的翻译教程都采用“忠实、通顺”(faithfulness; smoothness)的四字标准。

忠实首先指忠实于原作内容。

译者必须把原作的内容完整而准确地表达出来,不得有任何纂改、歪曲、遗漏阉割或任意增删的现象。

例如:1.Jane does not work hard because she wants to earn money.误译:因为简想赚钱,所以才不下力。

推荐译文:简不是因为想赚钱才下力干的。

2.The president stand there, hat in hand, begging congress for their votes.误译:总统站在那里手里拿着礼帽,乞求国会投他的票。

推荐译文:总统立在那里,毕恭毕敬地请求国会议员投赞成票。

忠实还指保持原作风格即原作的民族风格、时代风格、语体风格、作者个人风格等。

要完全做到这些,实非易事。

但作为基本要求,可先掌握口语体和笔语体的不同特点及其对翻译的要求,掌握各种文体的不同特点及其对翻译的要求。

所谓通顺,即指译文语言必须通顺易懂,符合规范。

译文必须是明白流畅的现代汉语,没有文理不通、晦涩难懂等现象。

例如:(1)Pindus Road was a long, wide, straight street that ran parallel with Bread Road. (2)原译:平得斯路是一条与布莱德路平行的、长长的、宽宽的、笔直的大街。

推荐译文:平得斯路与布莱德路平行,是一条又长又宽又直的大街。

(3)She not only laughs a lot but has a heart of gold.原译:她不仅仅常常大笑,而且还有一颗黄金之心。

推荐译文:她不仅笑口常开,而且还有一颗金子般的心。

/她不仅笑口常开,而且心地善良。

忠实与通顺相辅相成。

忠实而不通顺,读者看不懂,失去了翻译的意义;通顺而不忠实,脱离了原文的内容和风格,翻译成了无益之举,译如不译。

我们反对信而不顺或顺而不言,我们主张既信且顺。

五、翻译单位《新理念英汉互相译》(第10页)中指出:“翻译时应该以语义群为翻译单位,一语义群所在段落为参考背景,照应词、句、段、篇。

”六、翻译的四个层次1. 文本层次指原文的字面意思。

例如:(1) You flatter me.原译:你拍我马屁。

改译:您过奖了。

(2)画上是几个中国美女。

原译:There are some Chinese beautiful girls on the picture.改译:There are some beautiful Chinese girls in the picture.2. 所指层次指译者对原文所指意义的把握。

例如:The old man stood from the chair.原译:老人从椅子上站起来。

改译:老人站了起来。

3. 粘着层次指语篇中句子间的衔接。

例如:唐长安城面积相当于现在西安城的七倍半,城周有36.7公里,城内居住着约100万人。

原译:The area of the Chang’an City in the Tang Dynasty was seven and a half times as large as Xi’an City. Its circumference was 36.7 kilometres. There lived about one million people in thecity.改译:The Chang’an City in the Tang Dynasty covered an area seven and a half times as large as Xi’an City, with a circumference of 36.7 kilometres. It had a population of about one million.4. 自然层次指译文行文的基本标准。

例如:(1) Babies satisfactorily born.原译:孩子们令人满意地降生了。

改译:孩子已生,一切顺利。

(2) 他于1964年生于上海。

原译:He was born in 1960 in Shanghai.改译:He was born in Shanghai in 1960.第二节翻译的过程Munby把专门用途英语分为两类:以学术为目的的英语(English for Academic Purpose)指用以完成学业或进行学术研究,交流所使用的英语,学术性较强;以职业为目的的英语(English for Occupation Purposes)指从事某一行业工作所使用的英语,实用性、专业性较强。

根据这一标准,商务英语又可以分为两类:一般商务用途英语(EGBP: English for General Business Purposes)和专门商务用途英语(ESBP: English for Specific Business Purposes)。

根据Hutchinson and Waters提出的The tree of ELT,指出商务英语(Business English)属于专门用途英语( English for Specific Purposes)的一个分支,一种变体。

当然,旅游英语(Tourism English)与也是如此。

一般认为,翻译过程包括两个阶段:正确理解(Accurate Comprehension)和充分表达(Adequate Representation)。

前者是后者的前提,后者是前者的结果,两者是有机的统一,是使译文符合“忠实、通顺”的翻译标准的必备条件。

一、理解阶段理解(comprehension)可分为广义理解和狭义理解。