格华止全面改善IR 控制CV多重危险指标

- 格式:ppt

- 大小:1.23 MB

- 文档页数:60

盐酸二甲双胍片说明书【功能主治】. 格华止首选用于单纯饮食及体育活动不能有效控制的型糖尿病. 对于型或型糖尿病止低血糖发生具协同作用格华止与胰岛素合用特别是肥胖的型糖尿病防可增加胰岛素的降血糖作用减少胰岛素用量. 格华止也可与磺脲类口服降血糖药合用您认为此药的治疗效果如何?【主要成分】格华止主要成份为盐酸二甲双胍【包装规格】铝塑包装每片.g每板片每盒板【用法用量】应遵医嘱服药格华止应从小剂量开始使用每日二次根据病人的状况或.克逐渐增加剂量随餐服用通常格华止(盐酸二可每周增加.克或毫克对需进一步控制为了更甲双胍片)的起始剂量为.克每周增加.血糖患者好的耐受克每日一次逐渐加至每日克分次服用成人最大推荐剂量为克剂量可以加至每日毫克(即每次.每天三次)每日剂量超过克时药物最好随三餐分次服用【不良反应】格华止常见不良反应包括腹泻为大便异常流感症状低血糖潮热肌痛恶心头昏呕吐头晕胃胀指甲异常乏力皮疹消化不良出汗增加腹部不适及头痛味觉异常其它少见者寒战格华止胸部不适心悸体重减轻等二甲双胍可减少维生素b吸收但极少引起贫血在治疗剂量范围内引起乳酸性酸中毒罕见【注意事项】. 口服格华止期间肾功能应定期检查肾功能以减少乳酸酸中毒的发生尤其是老年患者更应定期检查接受外科手术和碘剂x线摄影检查前患者应暂时停止口服格华止. 肝功能不良某些乳酸性酸中毒患者合并有肝功能损害. 应激状态在发热昏迷感染和外科手术时因此有肝脏疾病者应避免使用格华止服用口服降糖药患者易发生血糖暂时控制不良此时必须暂时停用格华止. 对型糖尿病患者改用胰岛素待应激状态缓解后恢复使用而应与胰岛素合用不宜单独使用格华止. 应定期进行血液学检查格华止治疗引起巨幼红细胞性贫血罕见如发生应排除维生素b缺乏. 即往服用盐酸二甲双胍片治疗血糖控制良好的型糖尿病患者出现实验室化验异常或临床异常测定包括血清电(特别是乏力或难于表达的不适)应当迅速寻找酮症酸中毒或乳酸酸中毒的证据解质停用酮体血糖血酸碱度乳酸盐但当进食过少丙酮酸盐和二甲双胍水平存在任何类型的酸中毒都应立即开始其他恰当的治疗方法. 单独接受盐酸二甲双胍片治疗的患者正常情况下不会产生低血糖没有补充足够的热量血糖须注意或大运动量后与其他降糖药联合使用(例如磺脲类药物和胰岛素)饮酒等情况下会出现低. 老年衰弱或营养不良的患者以及肾上腺和垂体功能低下酒精中毒的患者更易发生低血糖也应知道同时控制老年患者和服用β-肾上腺阻滞剂的患者的低血糖很难辨认. 患者应当了解盐酸二甲双胍片治疗的潜在危险和益处饮食规律运动的重要性以及规律检测血糖须注意以及选择治疗的方式糖化血红蛋白肾脏功能和血液学参数的重要性. 须向患者解释乳酸酸中毒的危险性度呼气肌痛乏力症状和容易发生乳酸酸中毒的情况应立即停药当出现不能解释的过在二甲双胍治疗的随后嗜睡或其他非特异性的症状时及时看医生初期常出现胃肠道症状一旦患者坚持某一剂量治疗后出现胃肠道症状通常与药物本身无关出现的胃肠道症状可能是由于乳酸酸中毒或其他严重的疾病造成的【禁忌】. 肾脏疾病或下列情况禁用格华止心力衰竭(休克)急性心肌梗塞和败血症等引起的肾功能障碍(血清肌酐水平≥.毫克/分升(男性). 需要药物治疗的充血性心衰和其他严重心. 严重感染和外伤外科大手术. 已知对盐酸二甲双胍过敏 . 急性或慢性代谢性酸中毒岛素治疗≥.毫克/分升(女性)或肌酐清除异常)肺疾患临床有低血压和缺氧等包括有或无昏迷的糖尿病酮症酸中毒和糖尿病酮症酸中毒需要用胰. 酗酒者. 接受血管内注射碘化造影剂者. 维生素b叶酸缺乏未纠正者应暂时停用格华止【孕妇用药】不推荐孕妇使用格华止哺乳期妇女应慎用格华止必须使用格华止时应停止哺乳【儿童用药】-岁型糖尿病患者使用格华止的每日最高剂量为mg不推荐岁以下儿童使用格华止【老年用药】岁以上老年患者使用二甲双胍时以上的患者使用格华止应谨慎并定期检查肾功能通常不用最大剂量不推荐岁除非其肌酐清除率检查表明其肾功能未降低【药物相互作用】. 单剂联合使用二甲双胍和格列苯脲未发现二甲双胍的药代动力学参数改变 . 二甲双胍与呋塞米(速尿)合用auc均下降终末半衰期缩短二甲双胍的auc增加但肾清除无变化地高辛吗啡普鲁卡因胺奎尼丁奎宁雷尼替同时呋塞米的cmax和肾清除无改变. 经肾小管排泌的阳离子药物(例如氨氯吡咪丁用氨苯蝶啶甲氧苄氨嘧啶和万古霉素)理论上可能与二甲双胍竞争肾小管转运系统调整格华止及/或相互作用药物的剂量发生相互作因此建议密切监测. 二甲双胍与西咪替丁合用除半衰期改变二甲双胍的血浆和全血auc增加但两药单剂合用未见二甲双胍清西咪替丁的药代动力学未见变化. 如同时服用某些可引起血糖升高的药物状腺制剂雌激素口服避孕药苯妥英如噻嗪类药物或其他利尿剂烟碱酸拟交感神经药糖皮质激素酚噻嗪甲钙离子通道阻滞剂和异烟肼等时要密切监测血糖而在这些药物停用后要密切注意低血糖的发生. 二甲双胍不与血浆蛋白结合因此与蛋白高度结合的药物例如水杨酸盐后者主要与血清蛋白结合氨苯磺胺氯霉素丙磺舒等与磺脲类药物相比不易发生相互作用. 除氯磺丙脲患者从其他的口服降糖药转为用格华止治疗时通常不需要转换期服用氯磺丙脲的患者在换用格华止的最初周要密切注意量发生低血糖因为氯磺丙脲在体内有较长滞留易导致药物作用过. 二甲双胍有增加华法林的抗凝血倾向. 树脂类药物与格华止同服可减少二甲双胍吸收篇二:二甲双胍缓释片盐酸二甲双胍缓释片说明书【成份】本品主要成份为:盐酸二甲双胍,其化学名称为: 1,1-二甲基双胍盐酸盐。

以终为始优化血糖管理从内涵到外延以终为始优化血糖管理:从内涵到外延目录从糖尿病治疗现状看优化血糖管理需求以终为始的优化血糖管理:从内涵到外延GLP-RA在优化血糖管理中的价值过去30年,全球糖尿病患病率迅猛增长过去30年,全球糖尿病患病率快速增长,以低收入和中等收入国家涨势为甚12型糖尿病患病率(% )2-5##中高收入国家中低收入国家全世界低收入国家高收入国家糖尿病的患病率##&(年)#FPG≥130mg/dl或(和)2hPG≥200mg/dl&WHO1985年诊断标准##WHO1999年诊断标准ADA2010诊断标准1.GLOBALREPORTONDIABETES.WorldHealthOrganization2016.2.翁建平.中华糖尿病杂志.2014;7(4):4.3.YANGWY,etal.NEnglJMed.2010Mar;362(12):1090-101.4.NingGuang,etal.JAMA.2013:310(9):948-958.5.WangL,etal.JAMA.2017?Jun27:317(24):2515-2523糖尿病患者存活时间短,死亡率居高不下2017年全球糖尿病死亡人数高达400万1与非糖尿病患者相比,50岁诊断糖尿病患者的中位寿命缩短9年2每8秒钟有1人因糖尿病死亡1.IDFDiabetesAtlas8thEdition2017.2.BraggF,etal.JAMA.2017Jan17;317(3):280-289.最新流调数据:中国糖尿病患者以CVD死亡为主中国糖尿病患者死亡率死亡率/10万人死亡原因一项为期7年的前瞻性研究纳入512869例成人30-79岁中国10个地区(5城市,5农村)的受试者,评估糖尿病相关死亡以及城市和农村地区糖尿病死亡的比例及原因,DKA,糖尿病酮症酸中毒BraggF,etal.JAMA.2017Jan17;317(3):280-289.CVD居高不下的原因分析血糖达标率低高血压,高血脂,体重增加(超重/肥胖,药物治疗所致)?CVD低血糖发生率高(年龄,药物治疗所致)药物本身的心血管风险中国糖尿病患者血糖达标率低,是导致CVD死亡的原因之一我国血糖达标率一直偏低,仅为1/32016年,WHO全球糖尿病报道2:血糖未达标血糖达标率(%)1导致CVD 等死亡220万1.高蕾莉,等.中国糖尿病杂志.2014;22(7):594-5982.GLOBALREPORTONDIABETES.WorldHealthOrganization MR-3B研究:T2DM合并多危险因素患者CVD发生风险更高CCMR-3B研究:一项非干预、观察性、横断面研究,评估我国T2DM患者CVD危险因素血压、血脂、血糖的控制情况共纳入25450例2型糖尿病患者,了解CV风险因素控制水平,包括血压、血脂、血糖控制程度及治疗用药等治疗3B目标:HbA1c<7%,血压<140/90mmHg,LDL-C<2.6mmol/L3B治疗目标达标率(%)糖尿病并发症比例(%)213.3%10.1%43.6%T2DM患者为超重(BMI24–27.9kg/m2)16.7%T2DM患者肥胖(BMI≥28.0kg/m2)体重是影响3B达标率的一个关键因素同时,超重及肥胖人群的并发症(如CVD)发病率高1脑血管疾病:包括缺血性卒中,出血性卒中或短暂性脑缺血发作心血管疾病:包括稳定型心绞痛,不稳定型心绞痛,心肌梗死,经皮冠状动脉介入或冠状动脉搭桥术CCMR-3B研究:中国T2DM的CVD危险因素——血压、血脂、血糖的全国评估研究1.ZhouX,et al.PloSone,2016,11(1):e0144179.2.JiL,etal.TheAmericanjournalofmedicine,2013,126(10):126(10):925.e11-22.随着治疗时间延长,多数降糖治疗会导致体重增加UKPDS研究1:12年增加多达8kgADOPT研究2:5年体重增加多达4.8kg胰岛素(n=409 )罗格列酮格列本脲(n=277)体重变化(kg)体重(Kg)格列本脲常规治疗组(n=411)二甲双胍二甲双胍(n=342)0随机后年数随机后的时间(年)最初采用饮食控制,如果空腹血糖>15mmol/L则加用磺脲类,胰岛素和/或二甲双胍Pncet1998:352:854–65;2.ADOPT.NEnglJMed2006;355:2427–43中国糖尿病患者低血糖发生率高,亦显著增加CVD风险低血糖发生率(%)1胰岛素治疗后发生低血糖的糖尿病患者P?0.001 P=NS增加的CVD发生风险(%)2与无低血糖相比,P<0.05一项来自中国2011.10-2012.3间9个地区的调查,主要分析接受单纯OAD(n=1077)或单纯胰岛素治疗(n=202)的患者的血糖达标率和低血糖情况一项回顾性队列研究纳入胰岛素治疗的糖尿病患者,探讨2型糖尿病(n=10422)和1型糖尿病患者(n=3260)的低血糖与心血管事件风险以及全因死亡之间的关系,中位随访 4.8-5年 1.ChenY,etal.DiabetesTher.2015Jun;6(2):197-211.2.KhuntiK,etal.DiabetesCare2015;38:316–322..一些降糖药物可使低血糖发生率明显升高InHypo-DM调查中458例2型糖尿病患者,其中47%仅使用磺脲类,35%仅使用胰岛素,18%同时使用磺脲类及胰岛素采用负二项回归模型(NBR)对非严重低血糖(日间,)非严重低血糖(夜间)和严重低血糖(日间+夜间)事件发生率进行回顾性分析分析使用胰岛素或磺脲类药物的糖尿病患者低血糖发生率不同降糖药物每年低血糖发生情况25.61(22.02-29.62)非严重低血糖(日间)14 .83(13.13-16.69)非严重低血糖(夜间)14.87(12.90-17.06)每人每年发生例数(95%可信区间)18.29(15.29-21.72)6.34(5.09-7.81)12(10.48-13.68)严重低血糖(日间+夜间)3.66(3.26-4.09)2.30(2.10-2.51)2.04(1.83-2.27)胰岛素磺脲类胰岛素+磺脲类药物类型STEWARTB.2017ADA406-P一些降糖药物本身显著增加心血管事件发生风险荟萃分析纳入29项随机对照安慰剂研究,总计20254例患者,评估TZDs使用患者的心衰风险TZDs与安慰剂相比,显著增加心衰风险(OR=1.59,95%CI1.34-1.89;P<0.00001)HernandezAV,etal.AmJCardiovascDrugs.2011;11(2)115-28.我国糖尿病患者的血糖管理面临巨大挑战,亟待优化CV风险及死亡血糖管理多重危险因素治疗引起的:高血糖体重血压血脂低血糖体重增加CV 风险目录从糖尿病治疗现状看优化血糖管理需求以终为始的优化血糖管理:从内涵到外延GLP-RA在优化血糖管理中的价值以终为始优化血糖管理之高血糖管理CV风险及死亡内涵血糖管理多重危险因素治疗引起的:高血糖超重/肥胖血压血脂低血糖体重增加CV风险大型临床研究探索降糖目标对糖尿病心血管结局影响开启强化降糖与心血管结局探索的大门,为血糖控制目标的建立提供了依据DCCTUKPDS1.DiabetesCont rolandComplicationsTrialResearchGroup.NEnglJMed.1993Se p30;329(14):977-ProspectiveDiabetesStudy(UKPDS)Grouncet.1998Sep12;352(9131):837-53.但是,强化降糖治疗是否降低CVD风险尚存争议DCCT随访9年后,起始强化治疗组降低CV风险42%,降低非致死性MI,卒中和CV死亡复合事件风险57%强化降糖并未降低CVD风险A CCORD研究由于强化降糖增加死亡率而被提前终止早期强化治疗可以降低MI风险16%ADVANCE6VADT7ACCORD8DCCT /EDIC-15年3DCCT1EDIC-9年2UKPDS4UKPDS-10年5强化降糖有降低CV风险的趋势,但无统计学意义强化治疗组和标准治疗组的心功能或心室重构并无明显差异强化治疗组显著降低MI和全因死亡风险T1DM早期强化降糖具有降低CVD的"代谢记忆效应"在T2DM中强化血糖控制并不一定减少CVD风险CVD:心血管疾病MI:心肌梗死1.DiabetesControlandComplicationsTrialResearchGroup.NEnglJMed.1993Sep30;329( 14):977-86.2.NathanDM,etal.NEnglJMed.2005Dec22;353(25):2643-53.3.DCCT/EDICResearchGroup.Diabetes.2013Oct;62(10):3561-ProspectiveDiabetesStudy(UKPDS)ncet.1998Sep12;352(9131):837-53.5.HolmanRR,etal.NEnglJMed.2008 Oct9;359(15):1577-89.6.ADVANCECollaborativeGroup.NEnglJMed.2008Jun12;358(24):2560-72.7.VADTInvestigators.NEnglJMed.2009Jan8;360(2):129-39.8.ActiontoControlCardiovascular RiskinDiabetesStudyGroup.NEnglJMed.2008Jun12;358(24): 2545-59.对于病程长且血糖长期控制不佳的患者,强化治疗未必能带来CV获益VADT研究中,纳入病程长且血糖控制不佳的患者,良好的血糖控制可维持至中位随访5.2年.尽管如此并未带来CV获益结局与之相反,UKPDS研究中纳入的新诊断2型糖尿病患者通过良好的血糖控制长期随访却具有远期CV获益研究假设VADT研究中的患者因长期血糖控制不佳,从而导致糖尿病并发症的发生,且这种负面的代谢记忆效应影响了血糖接近正常后的积极改善代谢的作用进入VADT强化治疗组之前进入VADT强化治疗组之后推动并发症风险产生负面的代谢记忆效应HbA1c(%)诊断时间(年)BianchiC,etal.CurrDiabRep.2013Jun;13(3):403-10.多项经典研究提出降糖目标需要“个体化”的需求预先指定亚组患者事件数风险比(95%CI)P值强化治疗常规治疗性别男性8.870/8497.940/8510.90(0.82-0.99)0.64女性5.450/3454.789/3250.94(0.81-1.10)年龄年龄<65岁8.937/5737.338/5180.89(0.79-1.01)0.64年龄≥65岁5.383/6215.391/6580.93(0.83-1.04)HbA1c≤7.5%5.89/4234.906/4050.83(0.64-1.06)0.227.5-8.5%4.392/3434.119/3760.84(0.73-0.98)>8.5%3.785/4063.570/3890.99(0.86-1.14)糖尿病病程<5年4.910/3343.314/2790.84(0.71-0.98)0.325-10年2.270/2492.222/2481.00(0.84-1.20)>10年2.053/2572.060/2760.93(0.78-1.10)大血管疾病病史有3.974/5553.947/5441.00(0.89-0.13)0.04无10.346/6398.782/6320.84(0.75-0.94)微血管疾病病史有1.523/2221.595/2231.02(0.85-1.23)0.19无12.554/94010.891/9170.89(0.81-0.93)一项荟萃分析,纳入UKPDS,ADVANCE,ACCORD,VADT四项大型随机对照研究,纳入27,049例采用强化或标准降糖治疗2型糖尿病患者,共计发生2370次主要心血管事件,平均随访4.4年结果表明,与标准降糖组相比,强化降糖组末次随访时HbA1c平均降低0.88%,与复合CV终点事件降低9%具有相关性相比较有CV病史的患者,既往无CV病史的患者可能从强化血糖控制中获益P=0.040.51.02 .0强化组更优常规组更优ControlGroup,etal.Diabetologia.2009Nov;52(11):2288-98.随着T2DM患者病程延长,并发症发生率显著升高一项析因,随机对照研究,纳入11140例T2DM患者,随机分到标准治疗组或强化治疗组,评价年龄(或诊断年龄)、糖尿病病程与主要大血管事件、全因死亡和主要微血管事件之间的关系大血管事件累计发生率主要微血管累计发生率全因死亡累计发生率0-5年糖尿病病程>5-10>10-15>15分析阶段(年)分析阶段(年)分析阶段(年)Zoung asS,etal.Diabetologia.2014Dec;57(12):2465-74.T2DM患者的联合药物干预时机总是在延迟药物干预时机总是延迟,T2DM患者长期处于高糖状态一项回顾性队列研究,纳入英国临床实践研究数据库105477例T2DM患者糖尿病确诊1年后,HbA1c≥7%患者开始药物干预的时间患者长期处于高糖状态强化治疗三药联合双药联合平均16个月平均3 7个月平均17个月PaulSK,etal.Cardiovasculardiabetology,2015,14(1):100.延迟强化治疗增加心血管事件的发生风险与HbA1c<7%的患者相比,HbA1c>7%的患者延迟1年接受强化降糖治疗显著增加CV事件与HbA1c<7%相比,P均<0.01增加心血管事件的风险(%)强化治疗:联合第二种OAD或联合胰岛素治疗;复合心血管事件:心肌梗死,心衰或卒中一项回顾性队列研究,纳入自1990年诊断为T2DM的患者,随访至2012年,共计105,477例患者,中位随访5.3年其中48,036例患者接受了强化治疗(HbA1c>7或7.5%),接受强化治疗<6个月,<1年,<2年的比例分别为26%,36%和53%评估延迟强化治疗的结果PaulSK,etal.Cardiovasculardiabetology,2015,14(1):100.尽早联合治疗显著提高T2DM患者HbA1c达标率一项研究共纳入5870例使用二甲双胍单药治疗效果不佳(HbA1c≥7.5%)的T2DM患者,评估口服药物联合治疗强化的时机对二甲双胍单药控糖不佳的T2DM患者血糖达标的影响在2 年时HbA1c≤7%的患者比例(%)趋势校验:P=0.0155早起始双药治疗(起始时间≤3个月)中期起始双药治疗(起始时间4-9个月)晚起始双药治疗(起始时间10-15个月)单药治疗起始时间:从患者发现二甲双胍单药控制不佳(HbA1c≥7.5%),至首次加用第二种口服药的时间RajpathakSN,etal.JDiabetesComplications.?2014;28(6):831-5.早期HbA1c达标降低心血管事件发生和死亡风险一项基于人群的队列研究纳入2000-2012年间丹麦起始接受二甲双胍治疗的T2DM患者24752例,中位随访2.6年,治疗6个月后根据HbA1c的达标情况分为5组:6.5,6.5–6.9,7.0–7.4,7.5–7.9,≥8%。

H型高血压:心脑血管疾病防治的精准医学之路考试1 . 如果高血压患者,血液中的同型半胱氨酸(Hcy)高于或等于(),就可以称之为H型高血压。

“H型高血压”是最容易发生脑卒中的高血压,“H”一语双关,既指hypertension(高血压),又指Hcy升高。

我国3亿高血压患者中,()为“H型高血压”A.10umol/L,75%B.15umol/L,75%C.10umol/L,80%D.12umol/L,90%参考答案:A2 . 亚甲基四氢叶酸还原酶(MTHFR) 是同型半胱氨酸代谢的关键酶之一,其677位点有三种基因分型:(),研究发现,MTHFR C677T突变可使酶活性明显下降,使得甲基供体的生成不足,体内的Hcy代谢异常,从而导致Hcy浓度的(),CT,TT,降低B.AA,AC,CC,降低, CT,TT,升高D.AA,AC, CC,升高参考答案:C3 . 大量研究表明, Hcy升高是导致心脑血管事件,尤其是脑卒中发生的一个重要危险因素。

2002年BMJ的一项荟萃分析:Hcy 每升高(),缺血性心脏病风险升高(),脑卒中风险增加();Hcy 每降低(),缺血性心脏病风险降低(),脑卒中风险降低()A.5μmol/L ,33%,59%;3μmol/L ,16%,24%;B.5μmol/L ,16%,24%;3μmol/L ,33%,59%;C.3μmol/L ,33%,59%;5μmol/L ,16%,24%;D.5μmol/L ,16%,24%;3μmol/L ,33%,59%;参考答案:A4 . 马来酸依那普利叶酸片(简称依叶)是目前国内外唯一治疗伴有血Hcy水平升高的高血压的药物。

依叶是首个作用于多靶点,具有同时降压、降Hcy水平、提高叶酸水平特点的单片复方制剂,控制卒中风险的最佳叶酸剂量为()A.0.4mg/dB.0.8mg/dC.1mg/dD.5mg/d参考答案:B5 . 中国脑卒中一级预防研究(CSPPT)是迄今为止世界上首个以脑卒中为主要终点,遵照国际标准进行的一项大型、随机、双盲对照临床研究。

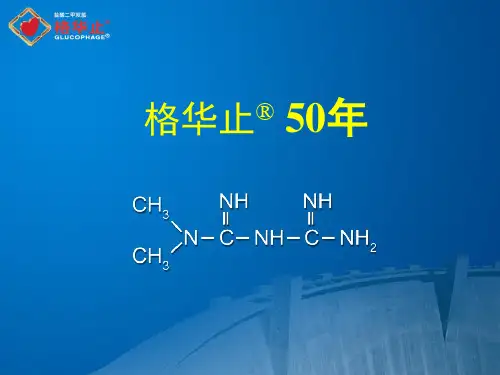

《糖尿病新世界》DIABETESNEWWORLD二甲双胍作为治疗2型糖尿病经典的口服治疗药物,自1957年格华止首次在临床应用,至今已历经50余载。

回顾二甲双胍走过的道路,可谓风雨飘摇,历经磨难,虽道路坎坷,但终于修成正果。

双胍类药物的发现有着悠久的历史早在中世纪的时候,人们就发现当时常用的成药山羊豆具有缓解糖尿病患者多尿症状和减少尿糖的作用。

山羊豆在欧洲又叫法国紫丁香,是一种非常具有浪漫色彩的植物,后来的研究发现,这种植物中富含有胍类成分。

1918年,科学家从FrenchLilac中成功的提取出了胍类物质,但因为肝毒性太大而未能在临床广泛使用。

1922年,爱尔兰科学家将紫丁香中具有降血糖作用的成分二甲双胍首次合成成功。

在随后的30余年里,许多其他的胍类衍生物被相继合成出来,如苯乙双胍、丁双胍等。

口服降糖药物初露端倪1957年,由百时美施贵宝(BMS)拥有专利权的二甲双胍在法国首次被获准作为降糖药物运用于临床,并命名为“格华止(Glu-cophage)”。

由于医生们对使用该药后的口碑不错,从而使得二甲双胍在医院的使用迅速增加。

二甲双胍作为一种安全、有效的降糖药物逐渐被医学界所认可。

随着二甲双胍(格华止)首次在临床上使用并初展风采,以及同时期磺脲类药物的相继问世,使糖尿病的治疗历史进入了一个崭新的时代。

在之后的岁月里,作为最早的口服降糖药之一的二甲双胍,逐渐成为了2型糖尿病治疗的经典用药。

二甲双胍:风雨飘摇,历经磨难在上世纪60年代早期,随着双胍类药物临床应用的日益增多,有关乳酸性酸中毒的报道开始见诸于文献资料和各种媒体。

局限于当时的认识程度,乳酸性酸中毒被认为是双胍类药物的类效应,从而也使得与苯乙双胍同为“双胍”类药物的二甲双胍深受牵连,人们担心二甲双胍也会像苯乙双胍一样会导致乳酸酸中毒的发生。

这种出于对二甲双胍副作用的担心而弃之不用的情况,在医疗技术高度发达的美国也同样发生了。

1968年,一项大型临床试验(UGDP)的结果公布,给二甲双胍的临床应用带来了新的威胁和挑战。

单片固定剂量复方制剂FDC在高血压治疗中的应用2024单片固定剂量复方制剂(FDC)是指将22种不同药理作用机制的药物活性成分以固定剂量组合成1片复合药物制剂的药物。

最新首版《单片固定剂量复方制剂在心血管疾病防控中应用的中国专家共识》[1]指出,与单药治疗相比,FDC具有提高治疗效益、减少药物不良反应、简化服药方式等优势。

与自由联合药物(FEC)相比,FDC能显著提高患者服药依从性、增加长期服药持续性、提高多重心血管危险因素控制达标率,从而使患者的心血管预后改善更显著。

诸多临床研究和实践已证实,由于FDC服药便利,医疗支出较低,与FEC 降压治疗相比,FDC的降压方案更能有效地提高患者服药依从性、改善血压控制水平,降低心血管疾病发生风险[1]。

本文仅对FDC在高血压治疗中的应用作以总结,以供临床参考。

01、厄贝沙坦氢氯曝嗪片厄贝沙坦氢氯嘎嗪片在控制血压水平方面具有独特优势[2]o可促进内皮细胞前列腺素及缓激肽释放,降低醛固酶水平及血管平滑肌细胞内的钙离子,从而降低血压[3]。

两药联合还可保护肾脏,协同降压,且药效平缓持久[4]。

临床治疗结果显示,厄贝沙坦氢氯曝嗪片效果显著,能有效控制血压水平,且不良反应较少[5];本药与非洛地平缓释片均不影响血液流变学指标,且安全性较高,但厄贝沙坦氢氯嘎嗪片更有利于控制血压水平,改善各生化指标水平,在高血压病情控制方面更具优势[6]。

用药方法:厄贝沙坦和氢氯曝嗪片(300mg∕12.5mg)口服1片,1次/d,空腹或进餐时使用,连续治疗4周评估疗效。

02氯沙坦钾氢氯嚷嗪片氯沙坦钾属于血管紧张素转换酶1受体(AT1)拮抗剂类降压药物;氢氯嘎嗪可利尿排钠,提升外周阻力血管对降压药物的敏感性。

二者联合应用发挥协调降压作用。

相关研究显示氯沙坦钾剂量为50mg/d时在24h内能够维持血压稳定,治疗3~6周后可以取得满意效果,降压持久,可以提升患者的依从性。

与氢氯曝嗪联合能够进一步控制血压,避免血尿酸、血钾异常,进而预防心血管事件。

2023胰高血糖素样肽・1受体激动剂防治成人2型糖尿病合并动脉粥样硬化性心血管疾病的中国专家共识01、前言心血管疾病(CardiOVaSCU1ardisease,CVD)是目前中国居民的首要死因,在2019年分别占城乡居民死因的44.26%和46.74%。

糖尿病是导致CVD发生的重要病因。

随着包括降糖、降压、降脂等糖尿病标准治疗措施在糖尿病管理中的落实。

糖尿病合并CVD患者的病死率已有明显下降趋势但仍有很大的剩余风险和进一步改善的空间。

肠促胰素早在1902年被发现,因具有刺激胰液分泌功能,一度被称为〃促胰液素〃。

1929年开始使用〃肠促胰素〃这一名称,并沿用至今。

肠促胰素能促进胰岛素分泌,占进餐后胰岛素分泌总量的50%以上。

胰高血糖素样肤-1(g1ucagon-1ikePePtideS,G1P-1)是肠促胰素的重要成员之一,于1983年被发现。

随后研究表明,注射外源性G1P-1可显著降低2型糖尿病(type2diabetesme11itus,T2DM)患者血糖水平和能量摄入,从而开启以G1P-I途径为靶点的降糖药物研发之旅。

艾塞那胀(exenatide)是全球第1个胰高血糖素样-]受体激动剂(G1P-Ireceptoragonists,G1P-IRAS)药物,于2005年在美国获批上市。

之后,更多的G1P-1RAs被开发并被投入到临床使用。

采用G1P-1RAs开展的心血管结局研究(CardiOVaSCU1aIoUtCOmeStria1s,CVOT)如1EADER x SUSTAIN-6.REWIND等表明,G1P-1RAs可改善T2DM患者CVD的发生风险和死亡风险,具有良好心血管保护作用,尤其能降低动脉粥样硬化性心血管疾病(arteriosc1eroticCardioVaSCU1ardiSeaSe,ASCVD)风险。

因此,G1P-IRAs应用从单纯降糖发展到T2DM合并CVD治疗,适应证得到了拓宽。

盐酸二甲双胍片说明书[药品名称l通用名:盐酸二甲双胍片英文名:Metformin Hydrochloride Tablets汉语拼音: Yansuan Erjiashuanggua Pian本品主要成份为:盐酸二甲双胍,其化学名称为:1,1—二甲基双胍盐酸盐.结构式:略分于式:C4H11N5·HCl分予量:165。

63[性状]本品为薄膜衣片,除去包衣后显白色或类白色.[药理毒理]药理作用:1.本品为双胍类降糖药。

不是通过刺激胰岛ß细胞增加胰岛素的浓度,而是直接作用于糖的代谢过程,促进糖的无氧酵解.增加肌肉,脂肪等外周组织对葡萄糖的摄取和利用,从而保护已受损的胰岛ß细胞功能免受进一步损害,有利于糖尿病的长期控制。

2.本品抑制肠道吸收葡萄糖,井抑制肝糖原异生.减少肝糖输出,可使糖尿病患者血糖及糖化血红蛋白降低。

3.本品无促使脂肪合成的作用,对正常人无明显降血糖作用。

4.本品与磺酰脲类降糖药比较,不刺激胰岛索分泌,甚少引起低血糖症,而两者合用时可起到协同作用,以提高降血糖的疗效。

毒理研究:动物试验提示本品无致癌、致突变作用,对生育能力无影响。

[药代动力学]口服二甲双胍主要在小肠吸收.空腹状态下口服二甲双胍0。

5克的绝对生物利用度为50-60%。

同时进食略减少药物的吸收速度和吸收程度.国内口服本品药代动力学试验结果表明,口服后中位达血药峰浓度时间为2小时,平均血浆药物清除半衰期约为4小时.二甲双胍几乎不与血浆蛋白结合,按照常用临床剂量和给药方案口服本品,可在24—48小时内达到稳态血浆浓度。

本品主要经肾脏排泄,口服本品后24小时内肾脏排泄90%.[适应症]1)本品首选用于单纯饮食控制及体育锻炼治疗无效的2 型糖尿病,特别是肥胖的2型糖尿病.2)对于1型A2型糖尿病,本品与胰岛素合用,可增加胰岛素的降血糖作用,减少胰岛素用量,防止低血糖发生;3)本品也可与磺酰脲类口服降血糖药合用,具协同作用。