第十章 英雄主义文艺思潮

- 格式:ppt

- 大小:64.00 KB

- 文档页数:12

文学思潮和运动(三)一、四十年代文学的特征1、所有的创作几乎都打上战代的烙印。

2、文学发展的时段性很清晰。

3、不同政治区域的文学分割并存。

二、文艺界抗日统一战线的建立(一)背景(二)定义1938年3月27日,中华全国文艺界抗敌协会(简称"文协")在武汉成立,发起人包括各方面的代表97人,选出周恩来、孙科、陈立夫为名誉理事,理事45人,其中有:郭沫若、茅盾、冯乃超、夏衍、胡风、田汉、丁玲、老舍、巴金、郑振铎、朱自清、郁达夫、朱光潜等等,由老舍主持"文协"的日常工作。

文协在全国各地设了数十个分会,出版了会刊《抗战文艺》(1938.5.4-1946.5),是贯通抗战时期的唯一刊物,由茅盾等主编的《文艺阵地》也是一个影响巨大、存在时间久长的刊物。

文协成立后,提出的"文章下乡,文章入伍"的口号。

"文协"的成立,标志着30年代无产阶级革命文学、自由主义文学,以及国民党民族主义文学等几种文学运动的汇流,组成了文学界的抗日民族统一战线,这是现代文学史上第一次,也是唯一的一次包括国共两党作家在内的大联合,囊括了包括无产阶级文艺运动、自由主义文艺运动、国民党民族主义文艺运动在内的各阶层、各派别的新旧作家。

三、国统区文学思潮和运动的演变(一)亢奋热烈的第一个阶段。

从1937年7月7日芦沟桥事变-1938年10月武汉失守,是抗战初期,整个国统区文学的基调表现为昂扬激奋的英雄主义,文学创作显示出了共同的爱国主义主题,表现在文体方面,就是战前并不发达的报告文学和通讯此时成了最热门的体裁,诗歌朝广场`艺术的方向发展,发表量猛增,普遍追求通俗、鲜明、昂扬,各种大众化的小型轻便的文艺形式在文坛唱了主角。

街头戏:好一记鞭子。

(二)、凝重反思的第二个时段,1938年10月武汉失守之后,抗日战争进入了相持阶段,,文学观念、文学主题、题材、文学形式和风格也相应地发生了巨大变化,迎来了抗战文学创作的丰收期和成熟期。

文学中的英雄形象:英雄主义的批判与赞美在文学的广阔天地里,英雄形象始终是一道亮丽的风景线。

他们或英勇无畏,或智慧超群,成为人们心中理想的化身和精神的寄托。

然而,在对英雄主义的批判与赞美中,我们不禁要问:英雄形象究竟是时代精神的体现,还是个体奋斗的象征?他们是社会进步的推动者,还是权力游戏的棋子?首先,我们必须认识到英雄主义的多面性。

一方面,英雄主义体现了人类对于美好品质的追求。

无论是古代神话中力大无穷的赫拉克勒斯,还是现代小说中智勇双全的侦探福尔摩斯,他们都代表了人类对于力量、智慧、勇气和正义的向往。

这些英雄形象激励着人们面对困难不屈不挠,追求更高的理想和目标。

然而,另一方面,英雄主义也常常受到批判。

一些批评家指出,英雄形象往往被赋予了过多的光环,而忽视了他们作为普通人的一面。

这种过度的理想化可能导致人们对英雄的盲目崇拜,忽视了英雄也有缺点和失败的可能。

此外,英雄主义有时也被用作政治宣传的工具,通过塑造英雄形象来激发民族主义情绪,从而服务于特定的政治目的。

在现代社会,英雄形象的塑造更是复杂多变。

随着媒体的发展和信息的传播,英雄不再仅仅是文学作品中的虚构人物,现实中的体育明星、社会活动家乃至普通人都有可能成为“英雄”。

这种现象在一定程度上反映了社会对于英雄的需求,以及对于个人成就的认可。

但同时,这也可能导致英雄主义的商业化和娱乐化,使得真正的英雄精神和价值被淡化。

尽管如此,我们不能完全否定英雄主义的价值。

在历史的长河中,无数英雄的事迹激励着后人不断前行。

例如,抗战时期的无名英雄们,他们的牺牲和奉献成为了民族精神的象征。

在文学作品中,像《红楼梦》中的贾宝玉、《西游记》中的孙悟空等形象,虽然有其时代的局限性,但他们的故事依然能够跨越时空,给予人们启示和力量。

综上所述,英雄形象在文学中既有其积极的一面,也存在着被批判的风险。

我们应该辩证地看待英雄主义,既要欣赏英雄形象带给我们的正能量,也要警惕其可能带来的负面影响。

论英雄主义文化思潮的历史演变过程文化,做为人类的一个庞大的系统非系统的“思想理念”的多元化体系,是分“级别类型”的,也即是分等级、主流与非主流、主要与次要、主体与依附体、共识与非共识等的不同“思想理念”的多元化体系或是思想潮流的。

也正是这种千差万别、千奇百怪、千头万绪、浩如烟海的“思想理念”的多元化体系或是思潮纵横交错,才展现了人类共同智慧结晶的累累硕果和“文化”的丰富多彩、百花齐放和百家争鸣。

在《论文化的“级别类型”架构理论(27)》一文中,听婵释禅将“文化”划分为“三大级别类型”,也即:一是把原始主义文化、封建主义文化、资本主义文化、社会主义文化和共产主义等做为“最高级别类型”的多元化文化体系。

其虽然是“同级别类型”的文化,但其却是具有“由低级向高级”运动发展的历史趋势和走向。

二是把世界各国或是民族等的爱国主义文化、民族主义文化、英雄主义文化、科技主义、自由主义、教条主义等“思想理念”文化体系做为“次级别类型”的多元化文化体系。

其是为“最高级别类型”文化不断添砖加瓦、丰富完善等的文化体系,并也在不断丰富完善各种“次级别类型文化本身”的文化体系。

“次级别类型文化”的特点:是不管在怎样的社会形态里,其做为一种文化思潮都是或隐或现地存在着,有时某个文化思潮还能上升到很显要的位置,但其始终处于“最高级别类型”文化的附属文化地位。

三是把世界各门各派的各种学说、学技、杂谈等做为“第三级别类型”的多元化文化体系。

其是为“最高级别类型”和“次级别类型”文化不断添砖加瓦、丰富完善的文化体系,并也在不断丰富完善“各自门派自己的各种学说、学技、杂谈等”的思想理念文化体系。

所谓“英雄”,就是在一个世界、国家、民族、阶级、阶层、行业、企业和家庭等中能够成为引导其发展方向,贯彻执行和提倡其主流或非主流文化思想理念而形成的具有标杆、典型、模范和样板等供人们学习和楷模意义的人物和集体等。

而由各层级“英雄”所演化演生的关于“英雄”的文化思想理念体系,就形成了具有“突显于普通大众特点”的各层级取向大致相同的“英雄主义”。

文学运动与文学思潮“百花齐放,百家争鸣”方针的提出1956年4月28日,毛泽东在中共中央政治局扩大会议上提出:百花齐放、百家争鸣,应该成为我国发展科学、繁荣文学艺术的方针。

但1957年反右斗争扩大化后,“双百方针”的贯彻受到了干扰和损害,60年代初中共中央开始纠正这一错误,但1964年后,特别是“文化大革命”中这一方针又受到了严重的破坏。

8年样板戏几乎独占了中国所有的艺术舞台。

自然科学和社会科学领域研究也几乎停止。

文艺界的反右斗争文艺界的反右斗争是人为的政治上的“反右派”斗争引起的,1957年6月6日中国作协党组召开扩大全议对丁玲,陈企霞,冯雪峰展开批判,揭开了文艺界反右斗争的序幕,随后整个文艺界展开了反右派斗争,这场运动伤害了一大批文艺工作者,严重破坏了艺术生产力,严重干扰了“双百”方针的贯彻。

1958年6月,著名作家丁玲戴上了“丁、陈反党集团”和“丁玲、冯雪峰右派集团头目”两顶大帽子。

“丁陈集团”是1955年的事,她受到残酷斗争,后来不了了之。

谁料1957年旧账新算,《人民日报》以显赫的题目报道:《文艺界反右斗争的重大进展,攻破丁玲、陈企霞反党集团》,不久,又将她作为“丁玲、冯雪峰反党集团”的又一主要成员,进行批判斗争,被开除党籍、开除公职。

“左”倾思潮的升级给文学事业造成的新损失1962年9月召开的党的八届十中全会,向全党全民发出了“千万不要忘记阶级斗争”的号召,强调要狠抓意识形态领域的阶级斗争。

《刘志丹》、《红河激浪》、《李慧娘》、《北国江南》、《早春二月》、《不夜城》、《林家铺子》、《舞台姐妹》、《谢瑶环》、《海瑞罢官》等作品和相关创作人员受到批判,引发了多起株连甚广的冤案。

“左”倾思潮越演越烈火,严重摧残了文艺事业,直接点燃了“文化大革命”的导火线。

英雄主义的演变与价值观解析英雄主义是指在关键时刻表现出勇敢、无私和牺牲精神的品质,并为人类和社会的利益而奋斗的行为和思想态度。

随着时间的推移,英雄主义的概念和价值观也经历了演变和变化。

本文将从历史、文化和社会的角度,分析英雄主义的演变与价值观解析。

首先,英雄主义在不同历史时期有着不同的表现形式和价值观。

在古代,英雄主义通常与武勇、忠诚和荣誉相联系。

古代史书中常常记载了许多英雄人物的事迹,比如中国的岳飞、罗马的凯撒大帝、希腊的斯巴达勇士等等。

这些英雄人物以他们的勇敢、忠诚和牺牲精神成为了历史的传奇。

然而,随着社会的发展变化,英雄主义的价值观也逐渐发生了改变。

随着现代社会的进步和多元化,英雄主义的概念不再局限于军事领域,而延伸到更广泛的领域。

现代英雄主义更加注重个体的奉献和服务精神。

例如,医护人员、消防员、教师等在工作中展现的勇敢和奉献精神被赋予了英雄的称号。

这些人通过自己的行动,改变着社会,并为他人带来希望和力量。

这种现代英雄主义的演变也反映了社会的进步和人们价值观的变化。

另一方面,英雄主义的价值观也受到了文化的影响。

不同文化背景下,英雄主义的价值观会有所不同。

例如,在东方文化中,英雄主义更强调忠诚、孝义和道德观念。

中国的武侠文化中,侠者以义为纲,行义之举成为了英雄的标志。

而在西方文化中,英雄主义更注重个体自由、勇气和正义。

这种文化差异也导致了英雄主义价值观的多样性和演变。

值得一提的是,英雄主义的演变与当代社会背景密切相关。

随着社会的发展,人们对英雄主义的期待和理解也发生了变化。

现代社会强调个人的平等和多样性,多元化的价值观念为英雄主义带来了新的诠释。

在当代社会,英雄主义不仅表现为个体的豪举,也包括了普通人在日常生活中的点滴贡献。

无论是关注环境保护、互助互爱、支持公益事业还是积极参与社区建设,这些平凡而伟大的行为都可以被视为现代英雄主义的表现。

综上所述,英雄主义的概念和价值观随着时间和社会的推移而演变。

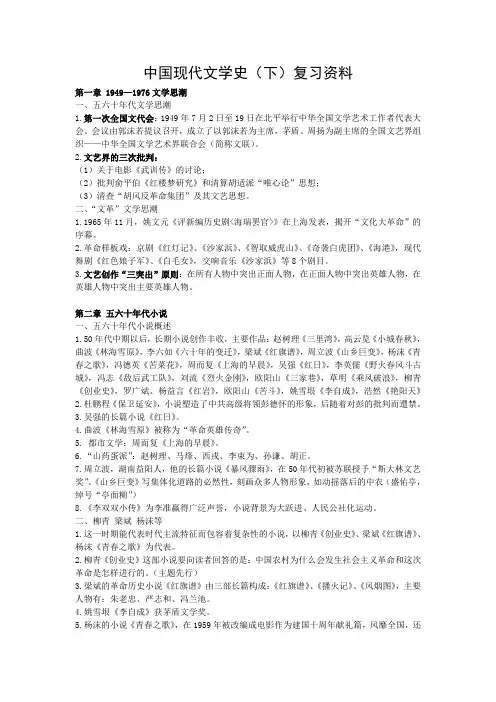

中国现代文学史(下)复习资料第一章 1949—1976文学思潮一、五六十年代文学思潮1.第一次全国文代会:1949年7月2日至19日在北平举行中华全国文学艺术工作者代表大会。

会议由郭沫若提议召开,成立了以郭沫若为主席,茅盾、周扬为副主席的全国文艺界组织——中华全国文学艺术界联合会(简称文联)。

2.文艺界的三次批判:(1)关于电影《武训传》的讨论;(2)批判俞平伯《红楼梦研究》和清算胡适派“唯心论”思想;(3)清查“胡风反革命集团”及其文艺思想。

二、“文革”文学思潮1.1965年11月,姚文元《评新编历史剧<海瑞罢官>》在上海发表,揭开“文化大革命”的序幕。

2.革命样板戏:京剧《红灯记》、《沙家浜》、《智取威虎山》、《奇袭白虎团》、《海港》,现代舞剧《红色娘子军》、《白毛女》,交响音乐《沙家浜》等8个剧目。

3.文艺创作“三突出”原则:在所有人物中突出正面人物,在正面人物中突出英雄人物,在英雄人物中突出主要英雄人物。

第二章五六十年代小说一、五六十年代小说概述1.50年代中期以后,长期小说创作丰收,主要作品:赵树理《三里湾》,高云览《小城春秋》,曲波《林海雪原》,李六如《六十年的变迁》,梁斌《红旗谱》,周立波《山乡巨变》,杨沫《青春之歌》,冯德英《苦菜花》,周而复《上海的早晨》,吴强《红日》,李英儒《野火春风斗古城》,冯志《敌后武工队》,刘流《烈火金刚》,欧阳山《三家巷》,草明《乘风破浪》,柳青《创业史》,罗广斌、杨益言《红岩》,欧阳山《苦斗》,姚雪垠《李自成》,浩然《艳阳天》2.杜鹏程《保卫延安》,小说塑造了中共高级将领彭德怀的形象,后随着对彭的批判而遭禁。

3.吴强的长篇小说《红日》。

4.曲波《林海雪原》被称为“革命英雄传奇”。

5. 都市文学:周而复《上海的早晨》。

6.“山药蛋派”:赵树理、马烽、西戎、李束为、孙谦、胡正。

7.周立波,湖南益阳人,他的长篇小说《暴风骤雨》,在50年代初被苏联授予“斯大林文艺奖”。

文学思潮与运动第一个十年(1917——1927)文学革命文学背景:诗界革命,小说界革命,政治小说风潮,林译小说。

发生标志:1917年1月,胡适在《新青年》发表了《文学改良刍议》提出八事须言之有物,不模仿古人须讲求文法,不作无病之呻吟务去滥调套语,不用典不讲对仗,不避俗字俗语评价:1.是在对中西文学深入研究的基础上的深入认识,对文学发展规律的总结,符合世界文学发展的趋势。

2.以形式为重点,强调文学内容与形式的双重改革。

陈独秀发表措辞强烈的《文学革命论》,坚定文学革命的立场。

提出三大主义作为文学革命的征战目标:曰推到雕琢的阿谀的贵族文学,建设平易的抒情的国民文学。

曰推倒陈腐的铺张的古典文学,建设新鲜的立诚的写实文学。

曰推倒迂晦的艰涩的山林文学,建设明了的通俗的社会文学双簧信:钱玄同、刘半农周作人发表《人的文学》提出以人道主义为文学之本。

1922年与学衡派的论辩。

学衡派:1922年9月,南京创刊《学横》。

梅光迪,胡先骕,吴宓。

文化保守主义者,受保守和清教色彩的新人文主义影响。

相信靠伦理道德凝聚中国。

宗旨:“昌明国粹,融化新知”。

学术文化的进步依赖少数精英分子,反对的社会变革,站到时代主潮的对立面去了。

稳健的文化抉择。

基本点是否定文化与文化转型的突变形式,否定革命的逻辑的。

鲁迅《估学横》,批驳。

文学革命实绩:1。

白话文的推广。

2.外国文学思潮的涌入与新文学社团的风气,思想大解放局面。

3.文学理论建设取得初步的成果。

意义:文学观念:否定传统文学思想,表现人生,倾向于反映人生,时代的积极文学思想。

文学内容:现代民主主义,人道主义思想,觉醒的时代精神。

语言和形式:摈除文言文和传统文学格式,用白话写作,吸收运用外国多样化的文学样式,表现现代生活,接近人民大众,世界文学发展的联结,民族特色,崭新的现代文学语言和文学形式。

新文学社团的建立:新文学运动从少数先驱者破坏旧文学,转为大批文学生力军建设新文学。

文学研究会:1921年1月,北京。

RESEARCH ON EARLY FILM HISTORY 早期电影史20世纪20年代中国电影经历了草创的艰难时期,开始进入初盛的发展高潮。

1924年始,鸳鸯蝴蝶派文人大批进入电影界。

尔后,古装、武侠、武侠神怪片兴起,此时的中国电影在艺术与商业、社会与民众的矛盾中蹒跚学步。

[1]基于中国国情,感于国人懦弱,愤于中国电影在国际上受到侮辱排挤等社会背景,时任长城画片公司的编剧陈趾青提出“新英雄主义”影剧观,随后卢梦殊①在其主编的杂志《银星》②上极力倡议,1926-1928年引发热论。

文章主要梳理了《银星》等早期杂志,重识“新英雄主义”影剧观,分析其流变过程,试图弄清其发展渊源。

翻阅已有研究,关注该影剧观的研究者虽不多,但是从少有的几篇文章来看,学界已经逐渐认识到“新英雄主义”影剧观的艺术价值与理论价值。

陈墨(2004)在研究长城画片公司时,提出武侠片或许是“长城”电影人认为的反映当时“新英雄主义”思潮的精神体现,并强调该观点是一种不可忽视的文化思潮,需要进一步研究。

[2]陈山(2014)认为“卢梦殊敏锐的感应时代变换风云,在中国影坛上最早鼓动新兴电影运动,其倡议的‘新英雄主义影剧’对中国电影理论具有前驱者的巨大贡献”[3]。

游晓光(2018)通过范朋克和瓦伦蒂诺两位当时在我国炙手可热的美国明星,证实了“新英雄主义”影剧是符合当时时代潮流的一种电影文化现象。

[4]赵轩(2019)对“新英雄主义”影剧观进行了研究,从另一角度论述了该观点沦为空洞口号的原因。

[5]从已有研究可看出,学界认为该观念对电影理论及艺术革命具有前驱的意义,很有进一步研究的价值。

一、缘起:“新英雄主义”影剧观溯源(一)卢梦殊提出通过“新英雄主义”拯救中国电影中国早期电影理论经历了社会启蒙与教化、真实贴近民众、强调电影的娱乐性之后,转而强调电影的平民性,电影取材开始趋于下层。

[6]于是,由重视电影与民众、电影与人生、电影与社会的关系出发,衍生出影剧应该反映社会真实的痛与恶,这便是“新英雄主义”影剧观最初的心理渊源。

如何应对高考语文现代文学思潮在高考语文的考试中,现代文学思潮是一个重要的知识点。

现代文学思潮是指在一定历史时期内,文学创作中占主导地位的思想、理论和风格。

了解和掌握现代文学思潮对于提高语文素养和应对高考语文考试具有重要意义。

本文将从以下几个方面来探讨如何应对高考语文现代文学思潮。

1. 了解现代文学思潮的背景和发展要应对高考语文现代文学思潮,首先需要了解现代文学思潮的背景和发展。

现代文学思潮起源于20世纪初,是我国文学史上的一次重大变革。

在这一时期,我国文学经历了从封建文学向现代文学的转变,涌现出了许多具有代表性的文学流派和作家。

了解这些流派和作家的背景、创作特点和影响,有助于更好地应对高考语文现代文学思潮。

2. 熟悉现代文学思潮的主要作家和作品在高考语文考试中,现代文学思潮的相关作家和作品是考查的重点。

考生需要熟悉主要作家和作品,掌握其创作背景、主题思想、艺术特色等方面的知识。

以下是一些常见的现代文学思潮作家和作品:•鲁迅:《呐喊》、《彷徨》、《故事新编》等;•茅盾:《子夜》、《林家铺子》、《农村三部曲》等;•巴金:《家》、《春》、《秋》、《冬》等;•老舍:《骆驼祥子》、《茶馆》、《四世同堂》等;•曹禺:《雷雨》、《日出》、《原野》等;•沈从文:《边城》、《长河》、《从文自传》等;•汪曾祺:《受戒》、《大淖纪事》、《晚饭花集》等;•贾平凹:《废都》、《高老庄》、《秦腔》等;•王安忆:《小鲍庄》、《长恨歌》、《遍地风流》等;•张爱玲:《金锁记》、《倾城之恋》、《色,戒》等。

3. 掌握现代文学思潮的理论和批评现代文学思潮不仅体现在作家作品上,还包括一系列文学理论和批评。

了解和掌握这些理论和批评,有助于深入理解现代文学思潮。

以下是一些常见的现代文学思潮理论和批评:•现实主义:强调文学应该反映现实生活,揭示社会矛盾,表现人民苦难。

代表人物有鲁迅、茅盾等;•浪漫主义:强调文学应该表现个性,追求自由,抒发感情。