短文两篇《谈读书》《不求甚解》知识点

- 格式:doc

- 大小:16.50 KB

- 文档页数:3

九年级下册语文短文两篇笔记以下是九年级下册语文短文两篇的笔记,包括重要知识点和关键内容。

一、文章主题《谈读书》和《不求甚解》都是谈论读书的文章,其中《谈读书》是一篇随笔,以议论为主,表达作者对读书的看法和感悟;《不求甚解》是一篇杂文,以记叙为主,通过讲述读书的方法和态度,表达作者对读书的理解和思考。

两篇文章都从不同角度阐述了读书的重要性和方法,鼓励人们多读书、读好书。

二、知识点梳理1. 论证方法:《谈读书》中运用了举例论证、道理论证、比喻论证等多种论证方法,如用“比喻论证”来阐述“读史使人明智,读诗使人灵秀”的观点;《不求甚解》则主要运用了举例论证和对比论证的方法,通过举例对比来阐述作者的观点。

2. 文章结构:《谈读书》采用了总分总的结构方式,先总述作者对读书的看法,再分别从读书的方法、作用等方面进行论述,最后总结全文;《不求甚解》则按照时间顺序展开,先讲述“不求甚解”的含义,再分别从不同角度阐述其内涵。

3. 语言特点:《谈读书》的语言简洁明了,表达准确;《不求甚解》的语言则生动形象,富有感染力。

三、关键内容提炼1. 读书的作用:《谈读书》中指出,读书可以开拓我们的视野,提高我们的认知能力和思考能力,帮助我们更好地理解世界;《不求甚解》则认为,读书可以陶冶我们的情操,提升我们的文化素养和审美水平。

2. 读书的方法:《谈读书》中提出了多种读书方法,如“略读”、“精读”、“笔记”等;《不求甚解》则强调了“不求甚解”的读书态度和方法,即不要过于追求表面的理解,要深入思考。

3. 读书的态度:《谈读书》中强调了读书的自主性和选择性,要选择适合自己的书籍进行阅读;《不求甚解》则倡导一种轻松愉悦的读书心态,不要把读书当成一种负担。

四、重点段落分析1. 《谈读书》中的“读史使人明智,读诗使人灵秀,数学使人周密,科学使人深刻,伦理学使人庄重,逻辑修辞之学使人善辩;凡有所学,皆成性格。

”这句话运用排比的修辞手法,阐述了不同学科的书籍对人的性格形成所产生的影响。

短文两篇《谈读书》《不求甚解》课后题及答案《短文两篇》研讨与练习说明人民教育出版社中学语文课程教材研究开发中心一、你读了近十年书,对读书的目的、方法和作用,已经有了一些认识。

熟读这两篇短文,在关于读书的这些问题上,你有什么进一步的认识?此题意在引导学生联系自己的读书体验学习这两篇短文,把两篇短文中的精华化为自己的东西。

不妨引导学生各抒己见。

在读书的目的、方法和作用上,都值得一谈。

二、揣摩《谈读书》中的下边两段文字,说说它们的观点是什么,又是怎样阐述这些观点的。

1、从“读史使人明智”到“皆成性格”。

2、从“人之才智但有滞碍”到“皆有特药可医”。

此题意在引导学生把握《谈读书》一文中的某些观点,以及了解作者是怎样论证观点的。

推而广之,期望学生能掌握或者了解两篇短文的所有观点和证明观点的方法。

1、观点:读书能够塑造人的性格。

用归纳法证明观点。

先列举六门学科的作用,最后加以归纳。

2、观点:读书能够弥补人精神上的缺陷。

用比喻证明观点。

三、《不求甚解》中说:“陶渊明主张读书要会意,而真正的会意又很不容易,所以只好说不求甚解了。

”然而也有相反的看法:“陶不求甚解,疏狂不可循。

甚解岂难致潜心会本文。

作者思有路,遵路识斯真。

”意思是顺着作者思路,就能把握文意。

对这两种意见,你是怎么看的?此题意在引导学生深入理解课文。

可先介绍有关资料,引导学生充分准备后,才有可能讨论得起来。

叶圣陶先生在《读〈语文教学二十韵〉》中说:“陶不求甚解,疏狂不可循。

甚解岂难致潜心会本文。

作者思有路,遵路识斯真。

作者胸有境,入境始与亲。

”强调阅读就是顺着作者思路,进入作者胸境。

这样甚解可致,原意也不难重逢了。

叶老批评陶渊明“疏狂不可循”,是因为他推崇孟子的“以意逆志”“知人论世”的阅读理论。

他说过,阅读是通过文字这道桥梁,与作者会面。

“不但会面,并且了解作者的心情,和作者心情相契合。

”叶老认为,文本意义是确定的,它先于阅读已潜藏在文本之中,就像矿藏埋于地下,苹果核包在苹果里头,只要用适当的方法(工具)取出即可。

短文两篇(谈读书、不求甚解)15短文两篇[知识览通]◎语音1、狡黠“xiá”不能读成“jié”2、咀嚼“jǔjué”不能读成“zuǐjiǎo”3、诘难“nàn”不能读成“nán”4、滞碍“chì”不能读成“zhì”5、死抠“kōu”不能读成“qū”6、豁然“huò”不能读成“huo”7、相似“sì”不能读成“shì”8、曲解“qū”不能读成“qǔ”9、大而无当“dàng”不能读成“dāng”10、迂腐“yū”不能读成“yú”◎字形1、怡情:“怡”不能写成“移”。

2、傅彩:“彩”不能写成“采”。

3、策划:“划”不能写成“化”或“画”。

4、蒸馏:“馏”不能写成“溜”。

5、辩论:“辩”不能写成“辨”。

6、辨异:“辨”不能写成“辩”。

7、胸肺:“肺”不能写成“月市”。

8、滥加粗暴:“滥”不能写成“烂”。

9、要诀:“诀”不能写成“决”。

10、独到:“到”不能写成“道”。

◎词语1、藻饰:修饰文辞。

2、狡黠:狡诈。

3、诘难:诘间,为难。

4、滞碍:不通畅。

5、味同嚼蜡:形容文章或说话枯燥无味。

6、吹毛求疵:细致到烦琐挑剔的地步。

7、寻章摘句:搜寻、摘取文章的片断、词句,指读书局限于文字的推求。

8、不求甚解:原指读书只领会主旨,不死抠字眼。

现多指只满足于了解个大概,不作深入理解。

9、咬文嚼字:认真推敲字句的意义和正误。

有时含有贬义,指过分注重文字而不去领会精神实质。

10、豁然贯通:形容(久思不解的问题)一下子明白过来,迎刃而解。

11、学究:迂腐的读书人。

12、开卷有益:读书有益处,有收获。

◎常识驳论文议论文从论证的方式上看,可分为立论和驳论两种。

立论是就一定的事件或问题,提出并阐明自己的见解或主张。

驳论是就一定的事件或问题发表议论,批驳片面的、错误的甚至反动的见解或主张。

一般说来,批驳对方的论点有三种方式。

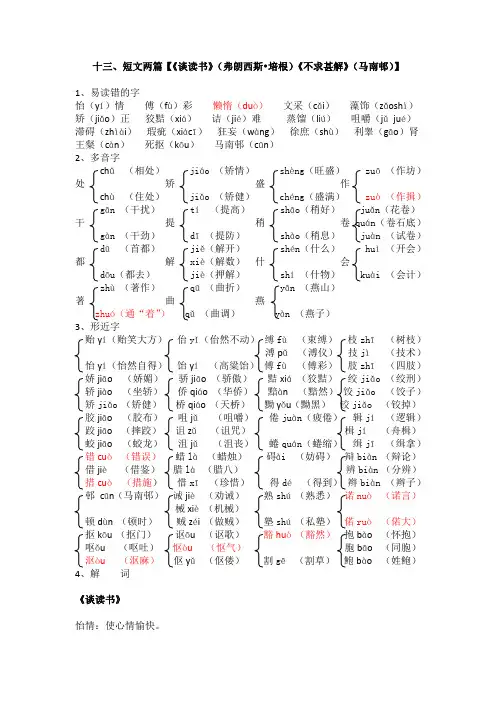

十三、短文两篇【《谈读书》(弗朗西斯•培根)《不求甚解》(马南邨)】1、易读错的字怡(yí)情傅(fù)彩懒惰(duò)文采(cǎi)藻饰(zǎoshì)矫(jiǎo)正狡黠(xiá)诘(jié)难蒸馏(liú)咀嚼(jǔjué)滞碍(zhìài)瑕疵(xiácī)狂妄(wàng)徐庶(shù)利睾(gāo)肾王粲(càn)死抠(kōu)马南邨(cūn)2、多音字chǔ(相处) jiáo (矫情) shèng(旺盛) zuō(作坊)处矫盛作chù(住处) jiǎo (矫健) chéng(盛满)zuò(作揖) gān (干扰) tí(提高) shāo(稍好) juǎn(花卷)干提稍卷 quán(卷石底) gàn (干劲) dī(提防) shào(稍息) juàn (试卷) dū(首都) jiě(解开) shén(什么) huì(开会)都解 xiè(解数)什会dōu(都去) jiè(押解) shí(什物) kuài (会计) zhù(著作) qū(曲折) yān (燕山)著曲燕zhuó(通“着”) qǔ(曲调) yàn (燕子)3、形近字贻yí(贻笑大方)佁yǐ(佁然不动)缚fù(束缚)枝zhī(树枝)溥pǔ(溥仪)技jì(技术)怡yí(怡然自得)饴yí(高粱饴)傅fù(傅彩)肢zhī(四肢)娇jiāo (娇媚)骄jiāo (骄傲)黠xiá(狡黠)绞jiǎo (绞刑)轿jiào (坐轿)侨qiáo (华侨)黯àn (黯然)饺jiǎo (饺子)矫jiǎo (矫健)桥qiáo (天桥)黝yǒu(黝黑)铰jiǎo (铰掉)胶jiāo (胶布)咀jǔ(咀嚼)倦juàn(疲倦)辑jí(逻辑)跤jiāo (摔跤)诅zǔ(诅咒)楫jí(舟楫)蛟jiāo (蛟龙)沮jǔ(沮丧)蜷quán(蜷缩)缉jī(缉拿)错cuò(错误)蜡là(蜡烛)碍ài (妨碍)辩biàn (辩论)借jiè(借鉴)腊là(腊八)辨biàn (分辨)措cuò(措施)惜xī(珍惜)得dé(得到)辫biàn (辫子)邨cūn(马南邨)jiè(劝诫)熟shú(熟悉)诺nuò(诺言)械xiè(机械)顿dùn (顿时)贼zéi (做贼)塾shú(私塾)偌ruò(偌大)抠kōu (抠门)讴ōu (讴歌)豁huò(豁然)抱bào (怀抱)呕ǒu (呕吐)怄òu (怄气)胞bāo (同胞)沤òu (沤麻)伛yǔ(伛偻)割gē(割草)鲍bào (姓鲍)4、解词《谈读书》怡情:使心情愉快。

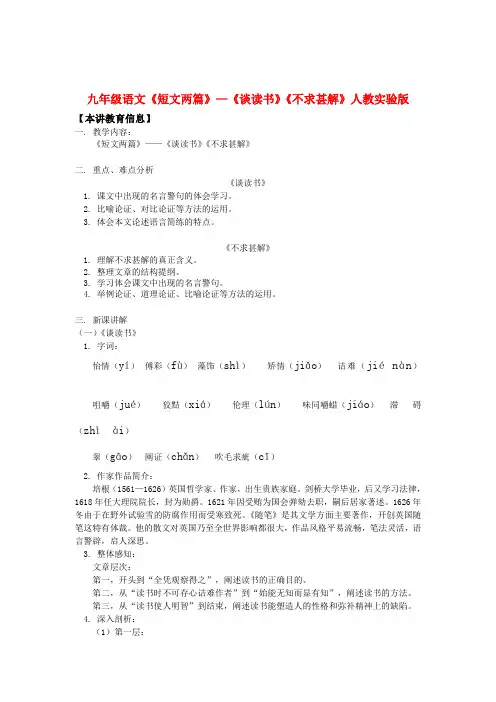

九年级语文《短文两篇》—《谈读书》《不求甚解》人教实验版【本讲教育信息】一. 教学内容:《短文两篇》——《谈读书》《不求甚解》二. 重点、难点分析《谈读书》1. 课文中出现的名言警句的体会学习。

2. 比喻论证、对比论证等方法的运用。

3. 体会本文论述语言简练的特点。

《不求甚解》1. 理解不求甚解的真正含义。

2. 整理文章的结构提纲。

3. 学习体会课文中出现的名言警句。

4. 举例论证、道理论证、比喻论证等方法的运用。

三. 新课讲解(一)《谈读书》1. 字词:怡情(yí)傅彩(fù)藻饰(shì)矫情(jiǎo)诘难(jié nàn)咀嚼(jué)狡黠(xiá)伦理(lún)味同嚼蜡(jiáo)滞碍(zhìài)睾(gāo)阐证(chǎn)吹毛求疵(cī)2. 作家作品简介:培根(1561—1626)英国哲学家、作家,出生贵族家庭。

剑桥大学毕业,后又学习法律,1618年任大理院院长,封为勋爵。

1621年因受贿为国会弹劾去职,嗣后居家著述。

1626年冬由于在野外试验雪的防腐作用而受寒致死。

《随笔》是其文学方面主要著作,开创英国随笔这特有体裁。

他的散文对英国乃至全世界影响都很大,作品风格平易流畅,笔法灵活,语言警辟,启人深思。

3. 整体感知:文章层次:第一,开头到“全凭观察得之”,阐述读书的正确目的。

第二,从“读书时不可存心诘难作者”到“始能无知而显有知”,阐述读书的方法。

第三,从“读书使人明智”到结束,阐述读书能塑造人的性格和弥补精神上的缺陷。

4. 深入剖析:(1)第一层:先从正面说,读书有三种不同目的:怡情、傅彩和长才。

重点阐述了读书的好处。

后从反面指出读书的三种偏向,并论述读书和经验的关系:互相补充、相辅相成。

最后指出,只有明察事理的人才能够读书、用书,而用书的智慧是在观察生活中得来的。

文章开头的第一句话,运用的是排比说理。

短文两篇教学目标:知识与能力目标:识记字词,了解文常知识。

学习文中运用比喻、排比等辞辞进行说理的方法:举例论证、道理论证、比喻论证等。

理解积累文中出现的精辟的句子,从中反思自己对读书的目的、态度、方法和作用的认识。

培养学生搜集资料、处理信息的能力。

过程与方法目标:以自主探究的学习方法为主,充分激发学生的主动意识和探究精神。

培养学生创造性思维,张扬个性。

情感与价值观目标:认识读书的益处;养成良好的读书习惯;教学重点:理解文中读书观点,激发学生读书兴趣;举例论证、道理论证、比喻论证等方法的运用。

教学难点:“不求甚解”的含义解读。

比较阅读。

“驳论”的理解。

教学方法:质疑探究体验,比较阅读。

课型:新授课课时安排:2课时教学过程:第一课时课时重点:读《谈读书》。

一、导入:师:“行万里路,读万卷书。

”十年寒窗,伴着馥郁的书香,我们在一天天长大。

现在,请你坦诚地告诉大家:你喜欢读书吗?你读过哪些书?曾经获得过一些什么样的感悟?生:我比较喜欢读书。

小时候,爸爸就给我买很多书,其中最多的是童话和寓言。

读了这些书以后,我学会了想像。

师:书给了你想像的翅膀!生:我读过《钢铁是怎样炼成的》,我学会了坚强。

师:书是你生活的导师。

生:我的学习成绩不好,但我也读过一些书。

特别是心情不好的时候我最喜欢读书,那时候,书就是我的朋友。

师:成绩只能说明过去。

热爱读书的孩子就是优秀的。

知识能改变一切。

生:我读过《西游记》,很有趣。

读的时候我会跟他们一起着急,一起高兴。

师:太好了,你是在用“心”读书。

师:读书究竟有些什么好处?书到底应该怎么去读呢?我们一起来看看名家怎么说。

(板书:谈读书培根)二、请同学们轻声自读课文,圈点勾画,思考问题。

小黑板显示:(1)本文让你对读书有了哪些新的认识?结合课文,用自己的话谈一谈。

(2)你在阅读中有什么疑难问题吗?大胆地说出来.(学生自主阅读,圈点勾画)师:下面我们围绕这两个问题一起交流一下初读的感受。

短文两篇《谈读书》《不求甚解》1一、指导思想1.以自主探究的学习方法为主,充分激发学生的主动意识和探究精神;2.认识读书的益处;养成良好的读书习惯;3.学习比较阅读的方法,了解议论文的常识;4.培养学生搜集资料、处理信息的能力。

二、教学设想作为自读课,本文着重培养学生的自学能力和探究学习能力──培养学生自主读书的习惯,通过学生的自主学习,整体上把握两篇短文的内容,比较两篇短文的语言特点;着重培养学生探究意识,在自读中质疑、提问、主动探究;强调学生在比较阅读和拓展学习掌握阅读方法,培养创新能力。

三、课前准备1.学生通过各种渠道(网络、图书馆、家庭藏书……)搜集名人读书的故事、名言,两篇短文作者的有关情况。

都是针对学生搜集的情况进行指导或补充。

2.学生将整理后的资料在小组间展示、交流,并进一步补充。

四、学习过程1.导入新课[方式一]名言导入名言“知识就是力量”,知道是谁说的吗?(培根)而知识又从何而来?现在我们看看,在《谈读书》一文中,培根给我们谈了些什么?[方式二」由名人读书故事导入[方式三〕由中学生学习现象导入2.让一个学生朗读全文,其余的同学一边听一边思考:①本文的主要内容是什么?③这位同学读得好在哪里?有哪些需要改进的地方?3.探究《谈读书》主要内容。

(1)整体感知──本文的中心话题“读书”,围绕这一话题,谈了些什么内容?读书益处:①读书要与经验互补;②要讲究读书的方法;③要根据不同的性格和需要做不同的选择。

(在小组讨论之后,让一部分学生在全班陈述讨论结果,老师作点拨补充)(2)质疑问难①精读课文,在文中画出有疑问的语句、内容。

②分小组讨论解疑,汇总、对得不到解决的疑问,师生共同讨论解决。

(注:分小组讨论解疑时,有条件的可以利用电脑查询资料,寻求解答。

)(3)进一步研讨──找出文中你认为富有哲理的话,谈谈你对这句话的认识。

(老师可引导学生谈对“读史使人明智……逻辑修辞之学使人善辩”这句话的理解,并模仿这一句式续写几句话。

15.《短文两篇》一、新课标对《短文两篇》的要求从“知识和能力”这个维度说,这个单元课文主要是培养学生阅读议论文的能力。

本单元的四篇课文都是阐述求知与读书的议论性文章。

第四单元说明里要求:阅读这些随笔、杂文,要区分观点和材料,辨析两者之间的联系,并通过自己的思考,对作者的论述做出判断。

语文课程标准说:“阅读简单的议论文,区分观点与材料,发现观点与材料之间的联系,并通过自己的思考,作出判断。

”编者的意图是,通过这个单元的学习,力求让学生能达到课程标准的这个要求。

一般来说,引导学生区分观点与事实、数据、图表,发现它们之间的联系,并作出判断,大概不太困难。

困难在于,区分观点与道理,发现它们之间的联系,并作出判断,因为作为论据的道理有时不易分辨出来。

即使分辨出来了,再判断道理与观点之间联系也有一定难度,教师在这方面要另作指导。

“过程和方法”这个维度,主要是激发学生阅读议论文的兴趣,把握阅读议论文的方法,养成阅读议论文的习惯。

二、本节教材内容分析、解读《谈读书》是培根的一篇著名的随笔,围绕读书,论述了知识的价值、求知的目的、读书的态度、方法等内容,论述的范围相当广泛。

《不求甚解》是邓拓先生的一篇杂文,文章采用驳论,对否定"不求甚解"的观点作了否定,阐述了读书的要诀全在于会意,读书要虚心,重要的书要反复阅读的正面主张。

教学两篇短文,要从内容、写法两方面进行突破。

内容上,要引导学生理解两文的读书观,进一步增强对读书的目的、方法和作用的认识,背诵两文中的名言警句,加强语言积累。

激发学生热爱读书,充分享受和汲取人类文化成果,做一个精神富有的人。

写法上,应引导学生理清两文的论证思路,分析理解两文的论证方式及方法,体会其表达效果,并对作者的观点进行自我评价和主观阐发。

教学本文,宜采用"批注式阅读法"和"比较阅读法"。

批注式阅读法注重学思结合,注重自我评价;比较阅读法注重求同存异,注重比较辨析。

15 短文两篇一、导入新课二、简介作者:三、朗读课文,思考问题:作者从哪几个方面谈读书(要理清作者的思路,归纳总结。

)1、第一层:(从开头到“全凭观察得过且过知”)阐述读书的正确目的。

⑴先正面说读书有三种不同目的:怡情,傅彩和长才。

⑵后反面指出读书的三种偏向:惰,矫和学究,2、第二层:阐述读书的方法。

3、第三层:阐述读书能塑造人的性格和弥补精神上各种缺陷。

四、探究课文内涵1、读书要有哪些好处呢?明确:怡情,傅彩和长才。

2、读书与经验的关系是什么?明确:经验不读书之不足,经验范书中所示,互相补充。

3、什么人才可读书用书?用书的智慧从何而来?明确:明智之士(明察事理的人)。

“全凭观察得之”4、理解“盖天生才干犹如自然花草,读书然后知如何修剪移接。

”的含义。

说说比喻说理的好处。

明确:人要扬长避短,不断进步,就要读书明理,明智,不断完善自己,努力趋于完美。

生动深刻,通俗易懂。

5、正面说读书有三种不同目的:“怡情,傅彩和长才”与反面指出读书的三种偏向:“惰,矫和学究”,用的是哪种议论方法 ?明确:对比论证,正反全面,对比有力。

6、作者介绍哪些读书的方法?明确:①读书要仔细推敲细思,反对故意挑刺,迷信书本和公限于文字推求。

②对不同的书,要不同的读。

③提倡把读书和讨论,作文,做笔记结合起来。

7、读书会有哪些功效呢?试举例说明。

明确:读书能塑造人的性格和弥补精神上各种缺陷。

8、结合课文谈一谈你的读书感悟五.分析文章的说理的方式。

学生四人一组,交流提纲笔记,重点分析说理的方式。

⑴比喻说理:“盖天生才干犹如自然花草,读书然后知如何修剪移接”⑵排比说理:“读史使人明智,读诗使人灵秀,数学使人周密,科学使人深刻,伦理学使人庄重,逻辑修辞之学使人善辩;凡有所学,皆成性格。

⑶对比说理:开头正面说读书的目的,接着从反而说了读书的三种偏向。

结尾先从正面说读书可以塑造人的性格,又从反而说读书可以弥补性格、精神上的缺陷。

六、进一步研讨──找出文中你认为富有哲理的话,谈谈你的认识。

短文两篇《谈读书》《不求甚解》知识点

13.《短文两篇》

1.读准字音,记准字形。

怡情(yí)藻饰(zǎo)狡黠(xiá)诘难(jiénàn)

滞碍(zhìài)味同嚼蜡(jiáo)吹毛求疵(cī)

2.理解重要词语的词义。

怡情:使心情愉快。

傅彩:着色。

文中指给言辞增添光彩。

狡黠:聪明而狡猾。

诘难:诘问,为难。

滞碍:不通畅。

寻章摘句:搜寻、摘取文章的片段词句。

指读书时仅局限于文字的推求。

味同嚼蜡:形容写文章或说话枯燥无味。

吹毛求疵:刻意挑剔毛病,寻找差错。

3.学习《谈读书》

学生朗读课文,结合注释,理解文句。

圈点批注课文论述的不同内容,并尝试划分段落层次,梳理文章的论证思路。

全文可分为三个层次。

第一层(从开头到“全凭观察得之”):阐述读书的正确目的。

先从正面说,读书有三种不同的目的:怡情、傅彩和长才。

而后,从反面指出读书的三种偏向:惰、矫和学究。

接着,论述读书与经验的关系:相互补充、相辅相成。

第二层(从“读书时不可存心诘难作者”到“始能无知而显有知”):主要论述读书的方法,指出对不同的书应采取不同的读法。

第三层(从“读史使人明智”到结尾):主要论述读书的益处。

通读课文,结合课文内容回答,文章运用了哪些论证方法?分别论证了什么观点?试举例说明。

①比喻论证。

例如,“盖天生才干犹如自然花草,读书然后知如何修剪移接”,用“自然花草”比喻“人的天性”,“修剪移接”比喻“求知学习”,论证了读书对人的天赋的作用。

这样写,生动形象,通俗易懂。

②对比论证。

例如,文章开头从正面论述了读书的目的,接着从反面论述了读书的三种偏向。

正面与反面结合,使说理更加全面、有力。

③归纳论证。

例如,“读史使人明智,读诗使人灵秀……凡有所学,皆成性格”前六个分句具体论述了读书的作用,最后分句对前面的论述内容加以概括。

在分述的基础上归纳并得出结论,这是归纳论证法。

由于前面列举的内容丰富翔实,最后得出的论断就会更使人信服。

4.学习《不求甚解》

设计相关问题,指导学生自读,掌握本文的论证思路、方法,正确理解作者的观点。

(1)“不求甚解”是何意?作者是如何解释“不求甚解”的含义的?

“不求甚解”多指读书只求懂得大意,不求深入理解。

作者认为“不求甚解”有两层意思:一是表示虚心;二是说明读书的方法,不要固执一点,咬文嚼字,而要前后贯通,了解大意。

(2)《不求甚解》一文是驳论文还是立论文?又是如何驳或者立的?谈一谈你的理解。

本文是一篇驳论文。

在批驳别人观点的过程中,又阐述了自己的主张。

首先,作者摆出了要批驳的靶子:“对任何问题不求甚解都是不好的。

”其次,介绍“不求甚解”的出处并分析其真正含义,然后,从正反两方面举例(诸葛亮、普列汉诺夫)论证读书的要诀在于虚心、会意;接着,全面解释“不求甚解”,先从反面否定,又从正面引用陆象山的语录佐证;最后,总结全文,强调“重要的书必须反复读”的主张。

(3)通读课文,结合课文内容说说本文运用了哪些论证方法?

①道理论证。

引用陶渊明“好读书,不求甚解;每有会意,便欣然忘食”的名词引出论题,并加以分析,提出论点;引用陆象山的语录强调不因小失大,再次论证“不求甚解”。

②举例论证。

以普列汉诺夫为例,从反面证明读书一定要虚心,不要一味地咬文嚼字,而须理解精神实质;以诸葛亮为例,证明古代就有以“不求甚解”的态度读书的人。

③对比论证。

将普列汉诺夫和诸葛亮的事例构成正反对比。

小组合作探究:《谈读书》和《不求甚解》这两篇短文在内容上和写法上有何异同?

相同点:①两篇短文在思想内容上有相似之处,都围绕读书来谈,都谈到了读书的态度、方法。

②论证思路清晰,结构严谨。

③论证方法灵活多变,有理有据。

不同点:①两文论证的方式不同。

《谈读书》是立论,从正面提出观点,逐层论证;《不求甚解》是驳论,先树立批驳的靶子,在批驳别人观点的过程中阐述自己的主张。

②论证的方法略有不同。

《谈读书》运用了比喻论证、对比论证、归纳论证等论证方法;《不求甚解》运用了道理论证、举例论证、对比论证等论证方法。

③两文语言风格不同。

《谈读书》的语言精练华美;《不求甚解》的语言严谨质朴。

通过对两篇短文的学习,你对读书有什么新的认识,谈一谈你的看法。

明确:①读书要仔细推敲、认真思考,不可故意挑刺、迷信书本和仅局限于文字推求。

②对不同的书,要用不同的读书方法。

③提倡把读书和讨论、作文、做笔记结合起来。