《不求甚解》

- 格式:doc

- 大小:40.00 KB

- 文档页数:5

《不求甚解》教案优秀作为一名教师,总不可避免地需要编写教案,借助教案可以让教学工作更科学化。

优秀的教案都具备一些什么特点呢?以下是作者精心整理的《不求甚解》教案优秀,希望能够帮助到大家。

《不求甚解》教案优秀1知识目标:1、学习本文中举例论证,道理论证的方法的运用。

2、了解论证的两种方式,立论和驳论。

能力方法目标:1、运用例证法,道理论证证明自己的观点。

2、用文章作者的观点来解释、解决生活学习中的问题。

情感态度世界观目标:联系文章中的观点,反思自己对读书的方法和认识。

教学时间:一课时教学过程:(一)学生初读课文,思考:1、一般人认为“不求甚解”是什么意思。

持什么态度?2、作者又是怎么理解“不求甚解”的,根据是什么?作者对“不求甚解”持什么态度?3、作者摆出列宁批评普列汉罗夫读马克思著作作了很多曲解,诸葛亮“读书观其大略”两个例子是为了证明什么观点?4、不求甚解与“马马虎虎”的区别是什么?(二)讨论明白:1、一般人认为“不求甚解”对任何事情都是不好的。

对“不求甚解”持否定态度。

2、作者认为一般人的观点不尽然,对“不求甚解”持肯定态度。

他认为不求甚解有两层意义:一是指要虚心,不要以为书一读就懂,另一层含义是“读书不要固执一点,要前后贯通,了解大意。

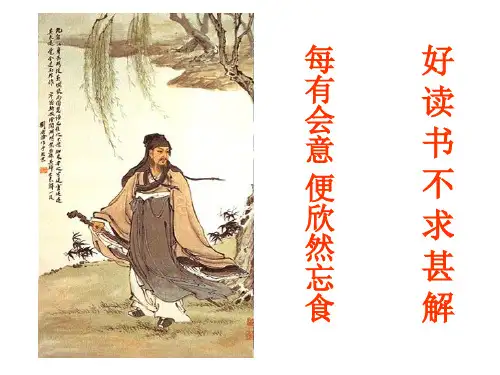

”确立这两层含义的依据是陶渊明《五柳先生》中“好读书不求甚解;每有会意,便欣然忘食。

”这两句话的.全面理解,理清其相互联系。

3、作者摆出列宁批评普列汉罗夫读马克思著作作了很多曲解,诸葛亮“读书观其大略”两个例子是为了证明读书要活读。

4、不求甚解与“马马虎虎”的区别是不求甚解要了解文章的意思,而马马虎虎却对文章的意思不通。

(三)深入理解文章的意思。

1、作者全面否定了一般人的对于“不求甚解”的观点吗?没有,作者是说“一般人”的观点不尽然。

也就是说不完全对。

2、为什么说“不尽然”,体现了本文语言的的什么特点?举例证明不尽然对。

表明文章语言具有准确性的特点。

科学中有许多事情需要人们有求甚解的精神,如“失之毫厘,差之千里”就是这个意思;但是生活中有许多事情又需要人们“不求甚解”比如,我们应该学会原谅别人的过错,要学会包容,所谓“严于律己,宽以待人”就是这个意思。

《不求甚解》教案(优秀10篇)作为一名为他人授业解惑的教育工作者,通常需要用到教案来辅助教学,编写教案有利于我们弄通教材内容,进而选择科学、恰当的教学方法。

那么写教案需要注意哪些问题呢?牛牛范文为您精心收集了10篇《不求甚解》教案,亲的肯定与分享是对我们最大的鼓励。

不求甚解教学设计篇一【教学目标】1、自主探究,激发学生的主动意识和探究精神。

2、认识读书的益处,养成良好的读书习惯。

3、培养学生搜集资料、处理信息的能力。

【教学重点、难点】1、鼓励学生求异思维,培养创造性思维的精神。

2、引导学生掌握运用论据论证观点的方法。

【教学媒体】投影仪。

【其他】熟读课文,自学字词;思考“研讨练习三”。

【课时安排】1课时。

教学过程一、导入新课1、读书有千般乐趣,万种读法。

这里,给大家介绍一种全新的读书方法──不求甚解。

(板书课题)那么,对这种方法,你是怎样理解的?请大家带着思考来学习《不求甚解》这篇课文。

2、陶渊明在谈到自己读书的快乐体验时说:“好读书,不求甚解;每有会意,便欣然忘食”,我们应当如何正确评价这种读书的态度呢?今天,我们一起来学习当代著名作家马南写的一篇谈读书的文章,看一看作者对“不求甚解”一词的全新阐释是什么。

二、学生阅读课文,把握内容1、指导学生朗读课文,点拨字词。

2、理解文章内容:提问:(学生小组研讨,思考作答)⑴作者是如何理解“不求甚解”一词的含义的?明确:作者认为“不求甚解”有两层意思:一是表示虚心;二是说明读书的方法:要前后贯通,了解大意;不死抠一字一句,不因小失大。

⑴学生研读课文,自主提出有关的问题:①“好读书”和“不求甚解”有什么关系?②肯定“不求甚解”的方法为什么要反对马马虎虎的态度?③本文主要讨论了什么问题,用了哪些论证方法?明确:①“好读书”讲的是一个人要养成好的读书习惯;“不求甚解”则强调的是读书的谦虚态度和正确的方法。

②学生自己探究领悟,结合文章倒数第三和第二段理解回答。

③主要谈读书的态度和方法问题;用了引用名言(说理)和举例论证的方法。

不求甚解马南邨1、马南邨——(1912-1966)邓拓的笔名,福建闽侯人,无产阶级战士,当代杰出的新闻工作者、政论家、历史学家、诗人和杂文家。

著《中国救荒史》等。

本文选自《燕山夜话》。

2、文章批驳的观点——对任何问题不求甚解都是不好的。

作者树立的观点——盲目反对不求甚解态度,没有充分理由。

“不求甚解”释义——3. 作者对“不求甚解”所持态度——赞同提倡,《五柳先生传》“好读书,···”(段2)4、陶渊明的读书态度——养成“好读书”的习惯;读书要诀在于“会意”。

(段3)5、提倡“不求甚解”另外例子——诸葛亮读书独观其大略——知识更广泛了解更全面(段6)6、“不求甚解”的两层含义——一是虚心态度,不要骄傲自负;二是读书方法:不固执一点、咬文嚼字,要前后贯通、了解大意。

(段4)7、普列汉诺夫对马克思的著作曲解的原因——没有保持虚心的态度,自以为对经典著作懂了很多,只记住一些字句,不理解精神实质(段5)8、我们如何理解“不求甚解”读书态度——“不求甚解”不是读书马马虎虎,很不认真;读书在会意,不要死抠字眼,为一个局部而放弃整体。

(段6)9、讨论:①“好读书”和“不求甚解”有什么关系?②肯定“不求甚解”为什么要反对马马虎虎?10、作者最后告诉我们应该怎么做——书要反复地读、开卷有益。

11、板书设计树靶子(1)引出处(2)举例论证《不求甚解》释新义(3-4)驳论引用论证援例子(5-7)对比论证引语录(8)作总结(9)驳论文常识P115、122:议论文从论证的方式上看,可分为立论和驳论两种。

立论是就一定的事件或问题,提出并阐明自己的见解或主张。

驳论是就一定的事件或问题发表议论,批驳片面的、错误的甚至反动的见解或主张。

一般说来,批驳对方的论点有三种方式。

一是直接驳论点,即先举出对方的荒谬的论点,然后用正确的道理和确凿的事实直接加以批驳,揭示谎言同事实、荒谬与真理之间的矛盾。

二是通过批驳论据来驳倒对方的论点。

不求甚解读后感导语《不求甚解》是一本引人深思的书籍,作者通过讲述自己的亲身经历和思考,提出了让人反思的问题。

本文将从以下几个方面进行阐述。

1. 书籍概述《不求甚解》是一本探讨人生意义和价值的哲学读物。

作者通过自己的实际经历,提出了一系列问题,引发读者对人生的思考和重新定义。

2. 作者的观点作者在书中提出了一个重要观点,即人们往往只是追求表面的知识和生活功能,而缺乏对深层次问题的深入思考。

他认为,只有通过不求甚解地思考,并对问题进行探索,才能获得深入理解和真正的智慧。

3. 为何不求甚解作者认为,不求甚解是一种被社会大多数人所接受的思维方式。

人们通常只关注问题的表面,而不愿意深入思考和探索问题的本质。

这种思维方式对于解决问题和取得进步带来了阻碍。

4. 如何不求甚解4.1 提出问题作者鼓励读者积极提问,探索问题的本质。

他认为,通过提出问题,我们可以更深入地理解自己、他人和世界。

只有用不求甚解的态度去追问,才能有更全面的视角。

4.2 深入思考不求甚解需要人们抛开表面的一切,深入思考问题的本质。

作者提倡对问题进行分析、对自己的思考进行反思,进而获得更深层次的洞察和理解。

4.3 探索答案作者鼓励读者不断探索答案,通过实践和思考,不断学习和成长。

他认为,人生是一个持续的学习过程,只有不断地追问和探索,才能获得更多的知识和智慧。

5. 读后感《不求甚解》给我留下了深刻的印象。

在阅读这本书的过程中,我开始反思自己对问题的看法和处理方式。

我发现自己常常只是满足于表面的应对,而缺乏深入思考和探索问题的勇气。

通过阅读这本书,我意识到不求甚解的态度是多么重要。

只有我们不断追问、深入思考,才能获得真正的智慧和成长。

我决心改变自己的思维方式,更加勇敢地提问和探索。

不求甚解的态度能够让我在工作、生活中更加全面地看待问题,并寻找更好的解决方案。

我相信,只有通过不求甚解的思维方式,我们才能不断进步、取得更大的成就。

结语通过阅读《不求甚解》,我开始重新思考问题的本质和深度。

不求甚解公开课优秀教案篇一目的:1、了解知识性杂文的特点;2、掌握反驳的方法;3、体会“不求甚解”的读书态度和方法。

重点:了解知识性杂文的特点;掌握反驳的方法难点:归纳知识性杂文的特点教学过程:一、导入新课三、自读课文,思考:1、本文的论证方式是什么?第四段使用了哪种论证方法?3、举有关普列汉诺夫和诸葛亮的事例分别说明了什么问题?四、学生自由提问。

五、阅读《阅读文选》中的《燕山夜话》三则,思考:1、《不要秘诀的秘诀》这个题目,又“不要秘诀”,又介绍“秘诀”,是否矛盾?2、《欢迎“杂家”》这个题目中的“杂家”为什么要加引号?3、“学问不可穿凿”,那么,应该怎么样?六、总结邓拓杂文的特点。

附:板书设计不求甚解求甚解形式(邓拓)知识性杂文内容风格教学目标:2、正确理解马南邨版的“不求甚解”四字的含义。

3、学习用批判的目光对待“一般人”的观点、主张。

教学重点:理清文章的论证结构,明确其表达的中心观点。

教学难点:学习寻找合适的切入点(如认识过程的逻辑错误等),批驳对方的错误观点,通过层层论证树立自我的观点的方法。

教学时数:一课时教学过程:一、导人新课:工作中,常常听到有同学在呼喊,上帝啊,赐给我有效的读书方法吧。

特别是进入高中以后,同学们会思考,我们是不是该改变一些读书的方法了呢?如果你有这样的困惑或者期待,那么今天我们不妨一起来了解一种读书方法,看看是否能受到启发。

出示题目。

二、了解大意,找出主要观点。

问:马南邨版的“不求甚解”其含义有几层?一遍不够第二遍、第三遍。

明确:(态度)读书要谦虚;(方法)读书要前后贯通,了解大意;重要的书要反复阅读,才能真正读懂。

从反面讲:不要自负、不死抠字句,不因小失大。

板书:论点,读书要前后贯通,了解大意;重要的书要反复阅读,才能真正读懂。

牛刀小试:PPT 三张1、信息社会,资讯发达。

特别是网络,当你点击,链接像个无底洞,让你沉溺其中。

你怎样“不求甚解”?(浏览)A、迅速扫视,撷取重要信息。

《不求甚解》教学设计优秀8篇不求甚解公开课优秀教案篇一教学目标:掌握驳论文的论证结构及其内在逻辑理解举例论证所用论据需具备典型、全面的特点教学重点:理解举例论证所用论据需具备典型、全面的特点教学难点:掌握驳论文的论证结构及其内在逻辑教学流程:一、导1、“不求甚解”的字面含义是什么?对于中学生来说这种读书态度是否可取?2、世人对于“不求甚解”的态度是怎样的?作者邓拓又对“不求甚解”发表了什么语出惊人的观点?正确的态度又是怎样的?二、定1、阅读课文,划出每段中最能反映该段中心观点的句子。

(尤其注意从正面表观点的判断句)2、本文属于何种实用文体?依据论证思路划分属于哪一小类(驳论文)3、驳论文是用文字和别人在思想上打仗。

驳论分文“破”和“立”两个环节。

前者是攻取别人的阵地,后者是牢牢守住已经占领的阵地。

本文哪些段落为“破”、哪些段落为“立”?(第一段到第四段为“破” 第五到第六段为“立”)三、破1、世人眼中的“不求甚解”与“求甚解”思考:(1)世人怎样理解“不求甚解”?(2)世人对“不求甚解”的态度如何?(3)世人用怎样的行动“求甚解”?2、作者眼中的“不求甚解”思考:(1)作者怎样理解“不求甚解”?(2)作者认为该怎样“不求甚解”?3、作者是怎样反驳世人的理解从而证明自己的观点的?梳理第二、三段(引经据典,正本清源,补全缺失要素,把握核心价值)4、先破后立的议论思路有何益处?(消灭敌人才能真正称得上是占领了阵地;破除错误的观点,正确的观点才能站住脚)四、立1、作者运用了怎样的论证方法巩固自己的论点,使之更有说服力?(第五、六段运用举例论证,事实论据)2、本文在举例论证上有怎样的特点?其益处何在?(古今、中外、正反、不同角度:态度、方法)3、反对马马虎虎的读书态度对于巩固本文论点是否必要?(弥补可能留下的逻辑漏洞,使论证更为严密)4、“攻取阵地”(破)难还是“守住阵地”(立)难?谈谈巩固阵地需要注意哪些方面?多种论证方法科学搭配(火力强劲)全面思考,弥补逻辑漏洞(不留活力死角)五、思1、画出文中表现作者对“不求甚解”态度的语句,体会其中语言的微妙变化。

《不求甚解》知识点总结一、字音词义怡yí情:使心情愉快。

傅fù彩:涂上色彩文采藻饰:修饰文辞,使之富有文采。

诘jié难:诘问,为难。

寻章摘句:搜寻、摘取文章的片段词句。

指读书时仅局限于文字的推求。

味同嚼jiáo蜡:形容写文章或说话枯燥无味。

滞zhì碍ài:不通畅。

吹毛求疵cī:可以挑剔毛病,寻找差错。

狡黠xiá:狡猾,刁诈。

开卷有益:指打开书本读书总会有所收获。

二、主题概述《谈读书》:这篇随笔采用比喻论证、对比论证等论证方法,论述了读书的正确目的、读书的正确方法以及读书的重要作用,告诉人们要以正确的态度和方法读书,指出了读书能塑造人的性格,弥补精神上的缺陷,激励人们认真读书、完善自我,对青少年读书学习具有很强的指导作用。

此篇需背诵。

《不求甚解》:这篇杂文全面解释了陶渊明“不求甚解”的原话,揭示了其中的两层含义,并以此为根据,对曲解“不求甚解”的观点进行了否定。

在批驳过程中阐述读书的要诀在于会意,读书要虚心,重要的书要反复阅读,才能真正领会其实质的正面主张。

三、技法品析《谈读书》1.说理透彻,方法多样。

作者综合运用对比论证、比喻论证、举例论证等论证方法,使文章显得更有说服力。

例如,“盖天生才干犹如自然花草,读书然后知如何修剪移接”运用比喻论证,生动形象地说明了读书的作用,让深奥的哲理显得通俗易懂。

又如,文章开头从正面说了读书的目的,接着又从反面举了读书的三种偏向,运用正反对比论证,使论证更严密。

2.排比句式,富有文采。

例如,“读书足以怡情,足以傅彩,足以长才。

其怡情也,最见鱼独处幽居之时;其傅彩也,最见于高谈阔论之中;其长才也,最见于处世判事之际”就运用了排比句式,是文章所要说明的道理十分显豁,读起来富有气势,从而增强了文章的说服力和感染力。

《不求甚解》1.破立结合,思路清晰。

作者在批驳错误观点的同时阐明自己所持的观点,边破边立,破立结合。

章节名称《不求甚解》教学设计编号课型新授主备人授课人上课时间教材分析《不求甚解》是人教版九年级上册第三单元第13课《短文两篇》中的第二篇,是一篇驳论文,在批驳别人观点的过程中,又阐述了自己的主张。

首先,介绍“不求甚解”的出处;其次,阐述了“不求甚解”四字的两层含义;再次,作者从正反两方面举例(诸葛亮、普列汉诺夫)论证读书的要诀在于虚心、会意;接着全面、更明确地解释“不求甚解”的含义;最后提出自己所认可的读书方法(重要的书必须常常反复阅读)。

文章运用道理论证、举例论证和引用论证,使得内容丰富,论证严密。

学情分析在九年级上册已经学习过立论文和驳论文,教师要引导学生学会知识点的迁移。

一般来说,初中生的形象思维能力比较强,抽象思维能力比较弱,这给学习本课带来一定的难度,教学中我从引导学生学生列出课文的结构提纲入手,体会作者是怎样一步步地驳斥对方论点,同时阐明自己观点的,从而理清文章的论证思路。

引导学生联系自己的知识积累和学习生活经验来学,结合自己的读书实际深入理解“不求甚解”的含义应该也是可以学好的。

课时目标1.积累词语,掌握词的读音、词义。

2.把握课文的内容,理清思路,掌握论证方法及作用。

3.认识读书的益处,养成良好的读书习惯。

教学重点把握课文的内容,理清思路,掌握论证方法及作用。

教学难点把握课文的内容,理清思路,掌握论证方法及作用。

教法或学法教法:讲授法、点拨法、互动引导法学法:自主学习法、探究学习法、合作学习法、互动参与法。

教学媒体选择分析媒体类型媒体内容要点教学作用使用方式所得结论占用时间媒体来源知识链接复习议论文文体知识文字J I复习议论文文体知识3整体感知课文论述思路文字G F梳理课文的论述思路7论证方法分析论证方法及作用文字G B分析论证方法及作用5填表说明①媒体在教学中的作用分为:A.提供事实,建立经验;B.创设情境,引发动机;C.举例验证,建立概念;D.提供示范,正确操作;E.呈现过程,形成表象;F.演绎原理,启发思维;G.设难置疑,引起思辨;H.展示事例,开阔视野;I.欣赏审美,陶冶情操;J.归纳总结,复习巩固;K.其它。

《不求甚解》教学设计

【教学目标】

1.从理解陶渊明的“不求甚解”入手,进而正确理解“不求甚解”读书方法的精髓在于“会意”和“活读”。

2.了解驳论的特点,了解举例论证的方法。

【教学重点与难点】

1.重点:了解驳论文的特点,了解举例论证的方法。

2.难点:从理解陶渊明的“不求甚解”入手,进而正确理解“不求甚解”的读书方法的精髓在于“会意”和“活读”。

【设计说明】

这篇杂文是一篇驳论文,即在批驳别人观点的过程中,又阐述了自己的主张。

这是学生接触到的第一篇驳论文,应对驳论的特点有初步的了解。

八年级的学生思维活跃,乐于思考辩驳,所以在学习时除了引导学生领会“会意,活读”的含义,正确理解“不求甚解”之读书方法的精髓之外,还需要让学生把握作者的思路,初步了解驳论的思维方式。

本文用递进式的论证结构逐层深入地剖析问题,并通过引用、对比、举例等论证方法阐述分析,从而明辨是非,给人以深刻的启示。

论证方法对于八年级学生来说不是教学重点,但是举例论证涉

及到的事实论据需要学生能够识别、理解,并在此基础上学习运用事实论据来论证观点的方法。

综观全文,作者的论证是对“不求甚解”读书方法的否定之否定,这种驳论的体裁是八年级学生首次接触的。

在学习的过程中,继续巩固已经掌握的举例论证的方法并能够结合自身积累进行运用,有助于学生提高阅读议论文的能力。

因此,在对本文的学习中,将初步学习驳论的特点和巩固对举例论证的理解相结合作为教学的重点。

同时,在学习本文时,学生很容易将“不求甚解”理解为学习或工作的态度不认真,不求深入理解,浅尝辄止。

而作者赋予“不求甚解”的新意却是:一、会意,即理解书的精神实质;二、活读,要有整体观,不要固执于一点,不要因小失大,应注重整体。

所以在教学中,要让学生认真阅读文本,体会作者“不求甚解”的真意。

这是本课教学的难点。

【思路点拨】

《不求甚解》一文结构清晰,说理思路层次丰富而严密。

同时,在语言方面也表现得非常严谨,充分表现出了议论文语言严密性的特点。

因此,对本文的教学还可以从“议论文语言的严密性”出发来设计教学。

在引导学生筛选信息把握了文本的论述内容后,通过段落中关键语句理清作者严密的论证思路;同时,关注文中体现出议论文语言严密性的具体的词语、句子,引导学生对文本的论证结构、观点阐释以及遣词用句方面的特点形成比较具体的理解,这样也可以帮助学生积累议论文的阅读方法。

【练习举隅】

1.读完这篇文章后,你对读书的方法有了什么新的认识?请结合你的实际情况谈一谈。

2.以成语新解设计辩题组织辩论。

例如:“见风不该使舵”与“见风理应使舵”、“班门不应弄斧”和“班门何妨弄斧”等。