第一章 哲学及其发展规律

- 格式:ppt

- 大小:1.55 MB

- 文档页数:28

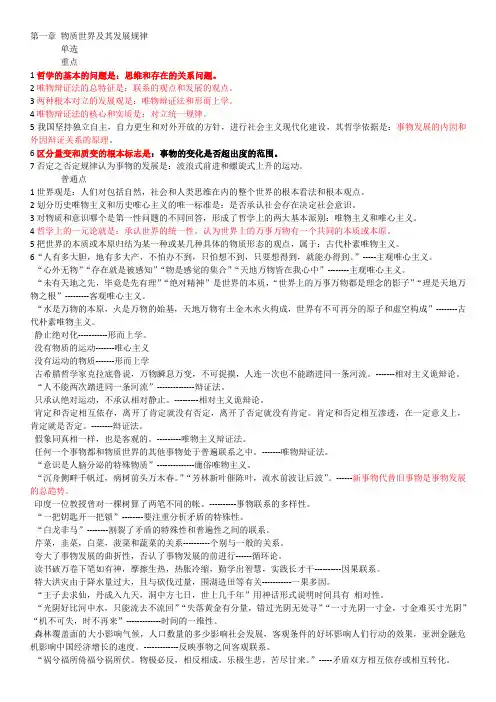

第一章物质世界及其发展规律单选重点1哲学的基本的问题是:思维和存在的关系问题。

2唯物辩证法的总特征是:联系的观点和发展的观点。

3两种根本对立的发展观是:唯物辩证法和形而上学。

4唯物辩证法的核心和实质是:对立统一规律。

5我国坚持独立自主,自力更生和对外开放的方针,进行社会主义现代化建设,其哲学依据是:事物发展的内因和外因辩证关系的原理。

6区分量变和质变的根本标志是:事物的变化是否超出度的范围。

7否定之否定规律认为事物的发展是:波浪式前进和螺旋式上升的运动。

普通点1世界观是:人们对包括自然,社会和人类思维在内的整个世界的根本看法和根本观点。

2划分历史唯物主义和历史唯心主义的唯一标准是:是否承认社会存在决定社会意识。

3对物质和意识哪个是第一性问题的不同回答,形成了哲学上的两大基本派别:唯物主义和唯心主义。

4哲学上的一元论就是:承认世界的统一性。

认为世界上的万事万物有一个共同的本质或本原。

5把世界的本质或本原归结为某一种或某几种具体的物质形态的观点,属于:古代朴素唯物主义。

6“人有多大胆,地有多大产,不怕办不到,只怕想不到,只要想得到,就能办得到。

”-----主观唯心主义。

“心外无物”“存在就是被感知”“物是感觉的集合”“天地万物皆在我心中”--------主观唯心主义。

“未有天地之先,毕竟是先有理”“绝对精神”是世界的本质,“世界上的万事万物都是理念的影子”“理是天地万物之根”---------客观唯心主义。

“水是万物的本原,火是万物的始基,天地万物有土金木水火构成,世界有不可再分的原子和虚空构成”--------古代朴素唯物主义。

静止绝对化-----------形而上学。

没有物质的运动-------唯心主义没有运动的物质-------形而上学古希腊哲学家克拉底鲁说,万物瞬息万变,不可捉摸,人连一次也不能踏进同一条河流。

-------相对主义诡辩论。

“人不能两次踏进同一条河流”--------------辩证法。

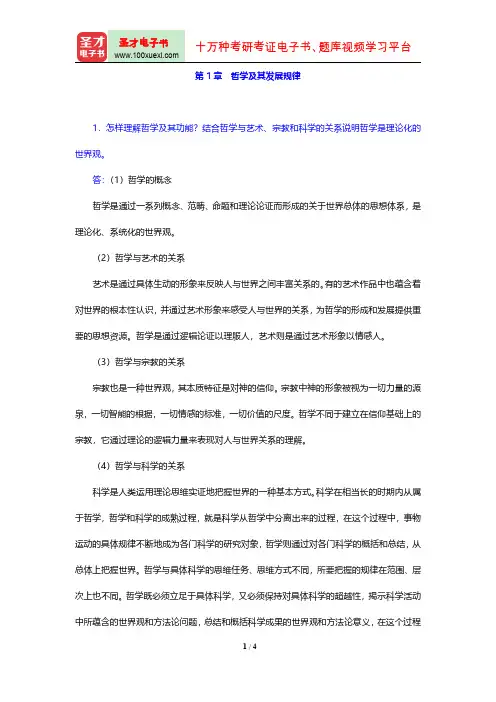

第1章哲学及其发展规律1.怎样理解哲学及其功能?结合哲学与艺术、宗教和科学的关系说明哲学是理论化的世界观。

答:(1)哲学的概念哲学是通过一系列概念、范畴、命题和理论论证而形成的关于世界总体的思想体系,是理论化、系统化的世界观。

(2)哲学与艺术的关系艺术是通过具体生动的形象来反映人与世界之间丰富关系的。

有的艺术作品中也蕴含着对世界的根本性认识,并通过艺术形象来感受人与世界的关系,为哲学的形成和发展提供重要的思想资源。

哲学是通过逻辑论证以理服人,艺术则是通过艺术形象以情感人。

(3)哲学与宗教的关系宗教也是一种世界观,其本质特征是对神的信仰。

宗教中神的形象被视为一切力量的源泉,一切智能的根据,一切情感的标准,一切价值的尺度。

哲学不同于建立在信仰基础上的宗教,它通过理论的逻辑力量来表现对人与世界关系的理解。

(4)哲学与科学的关系科学是人类运用理论思维实证地把握世界的一种基本方式。

科学在相当长的时期内从属于哲学,哲学和科学的成熟过程,就是科学从哲学中分离出来的过程,在这个过程中,事物运动的具体规律不断地成为各门科学的研究对象,哲学则通过对各门科学的概括和总结,从总体上把握世界。

哲学与具体科学的思维任务、思维方式不同,所要把握的规律在范围、层次上也不同。

哲学既必须立足于具体科学,又必须保持对具体科学的超越性,揭示科学活动中所蕴含的世界观和方法论问题,总结和概括科学成果的世界观和方法论意义,在这个过程中,不仅要把科学成果转化为哲学理论,而且要随着科学的发展而变革哲学自身。

2.怎样理解世界观与人生观的关系。

答:(1)世界观与人生观的含义①世界观是人们关于世界的根本看法。

人们在认识世界和改造世界的活动中,必然会形成关于世界各种事物的看法,进而形成关于世界的总体理解和根本看法。

在社会生活中,世界观关系到人们对自然、历史的根本性理解,关系到人们对待生活的根本态度以及人们思想行为的根本准则。

世界观从总体上规范和指导人的全部活动,有什么样的世界观,就有什么样的人生观。

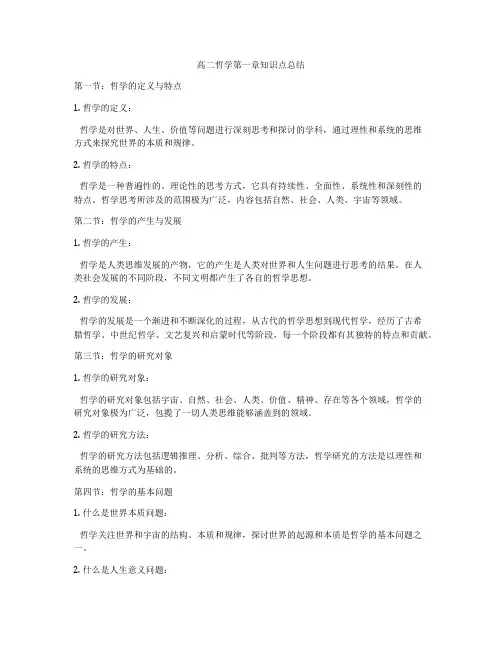

高二哲学第一章知识点总结第一节:哲学的定义与特点1. 哲学的定义:哲学是对世界、人生、价值等问题进行深刻思考和探讨的学科,通过理性和系统的思维方式来探究世界的本质和规律。

2. 哲学的特点:哲学是一种普遍性的、理论性的思考方式,它具有持续性、全面性、系统性和深刻性的特点。

哲学思考所涉及的范围极为广泛,内容包括自然、社会、人类、宇宙等领域。

第二节:哲学的产生与发展1. 哲学的产生:哲学是人类思维发展的产物,它的产生是人类对世界和人生问题进行思考的结果。

在人类社会发展的不同阶段,不同文明都产生了各自的哲学思想。

2. 哲学的发展:哲学的发展是一个渐进和不断深化的过程,从古代的哲学思想到现代哲学,经历了古希腊哲学、中世纪哲学、文艺复兴和启蒙时代等阶段,每一个阶段都有其独特的特点和贡献。

第三节:哲学的研究对象1. 哲学的研究对象:哲学的研究对象包括宇宙、自然、社会、人类、价值、精神、存在等各个领域,哲学的研究对象极为广泛,包揽了一切人类思维能够涵盖到的领域。

2. 哲学的研究方法:哲学的研究方法包括逻辑推理、分析、综合、批判等方法,哲学研究的方法是以理性和系统的思维方式为基础的。

第四节:哲学的基本问题1. 什么是世界本质问题:哲学关注世界和宇宙的结构、本质和规律,探讨世界的起源和本质是哲学的基本问题之一。

2. 什么是人生意义问题:哲学思考人生的意义、价值和目的,探寻人生的意义是哲学思考的另一个重要问题。

3. 什么是真理问题:真理是哲学的核心问题之一,哲学一直在探讨什么是真理以及如何达到真理。

4. 什么是道德问题:道德问题是哲学关注的又一重要问题,探讨什么是好与坏、正义与非正义以及人类应当如何行为等道德问题。

第五节:哲学与其他学科的关系1. 哲学与自然科学的关系:哲学与自然科学关系密切,哲学的基本问题与自然科学领域有重叠和交叉之处,哲学在一定程度上为自然科学提供了理论基础。

2. 哲学与社会科学的关系:哲学与社会科学也有着密切的联系,哲学对于社会科学提供了基本的价值观和方法论。

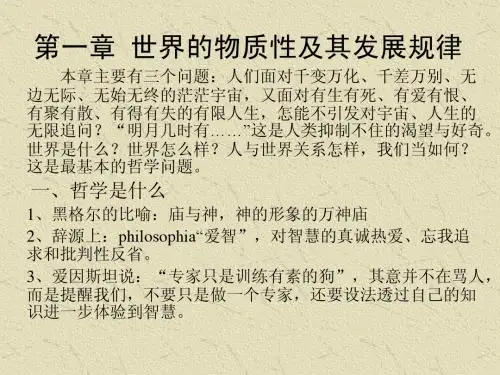

第一章世界的物质性及其发展规律第一节物质世界和实践一、客观存在的物质世界哲学上的二元论和多元论根本否认世界的统一性。

它们认为,世界有着互相平行,各自独立的两个或两个以上的本原。

哲学上的一元论则坚持世界的统一性,认为世界万事万物有着共同的本原。

在一元论中,又存在着唯心主义一元论和唯物主义一元论的对立。

唯物主义的发展经历了三个阶段,即古代朴素唯物主义、近代形而上学唯物主义和马克思主义的现代唯物主义即辩证唯物主义和历史唯物主义。

辩证唯物主义的物质范畴:列宁的物质定义:“物质是标志客观实在的哲学范畴,这种客观实在是人通过感觉感知的,它不依赖于我们的感觉而存在,为我们的感觉所复写、摄影、反映。

”列宁物质定义的意义:第一,列宁的物质定义坚持了彻底的唯物主义一元论,同二元论和唯心主义一元论划清了界线。

第二,这一定义坚持了彻底的可知论和唯物主义的反映论,同不可知论划清了界限。

第三,这一定义坚持了辩证的、历史的物质观,克服了旧唯物主义特别是形而上学唯物主义物质观的局限性。

运动是物质的固有属性,是物质的存在方式,是宇宙中发生的一切变化和过程,运动是一般的变化。

第一,物质是运动着的物质,没有不运动的物质。

第二,运动是物质的运动,物质是运动的主体。

静止,是标志物质运动在一定条件下,一定范围内处于暂时稳定和平衡状态的哲学范畴,从哲学上讲,静止就是运动的特殊状态。

它有二种基本情形:一是指没有发生相对位置的移动。

二是指没有发生质变。

静止和运动的关系:①、静止是相对的,运动是绝对的。

②、绝对运动中存在着相对静止,相对静止中存在着绝对运动。

承认相对静止的意义:第一,静止是运动的量度,不了解静止,也就无法了解运动。

第二,不了解相对静止,就不可能理解物质的多样性。

第三,只有承认事物的相对静止,才能认识和利用事物。

时间是物质运动的持续性和顺序性。

时间的特点是一维性。

空间是运动着的物质的广延性或伸张性,是指物体的位置、规模和体积。

空间的特点是三维性。

第一章世界的物质性及其发展规律一、基本概念1、世界观----是人们对整个世界的总体看法和根本观点。

(P24)2、方法论----是人们认识和改造世界所遵循的根本方法的学说和理论体系,方法论同世界观是统一的。

(P24)3、哲学----是系统化、理论化的世界观,又是方法论。

(P24)4、唯物主义----把世界的本原归结为物质,主张物质第一性,意识第二性,意识是物质的产物。

(P25)5、唯心主义----把世界的本原归结为精神,主张意识第一性,物质第二性,物质是一时的产物。

(P25)6、可知论----认为世界是可以被认识的。

(P25)7、不可知论----认为世界是不能被人所认识或不能被完全认识的。

(P25)8、辩证法----坚持用联系的、发展的、全面的观点看世界,认为发展的根本原因在于实物的内部矛盾。

(P26)9、形而上学----主张用孤立的、静止的、片面的观点看问题,否认事物内部矛盾的存在和作用。

(P26)10、物质----是标志客观实在的哲学范畴,这种客观实在是人通过感觉感知的,它不依赖于我们的感觉而存在,为我们的感觉所复写、摄影、反映。

(P26)11、意识----物质世界长期发展的产物,人脑的机能和属性,是物质世界的主观映像。

(P27)12、运动----是物质的存在方式和根本属性,是标志一切事物和现象的变化及其过程的哲学范畴。

(P28)13、静止----是物质运动在一定条件下的稳定状态,包括空间位置和根本性质暂时未变这样两种运动的特殊状态。

(P28)14、时间----指物质运动的持续性、顺序性,特点是一维性,即一去不复返。

(P28)15、空间----指物质运动的广延性、伸张性,特点是三维性。

(P28)16、旧唯物主义----是“半截子”唯物主义,他们在自然观上是唯物主义,一到社会历史领域,就陷入了唯心主义。

(P29)17、实践----是人类能动地改造世界的客观物质性活动。

(P30)18、物质生产劳动----是人类最基本的实践活动,它是以自然为对象,运用人们自身的力量,借助于物质工具和手段,改造物质自然界以获取人们生存和发展所需要的物质生活资料,改善人们的生活环境及条件的活动。

马克思主义哲学期末复习第一章 哲学及其发展规律哲学的含义:哲学是通过一系列概念、范畴、命题和理论论证而形成的关于世界总体的思想体系,是理论化、系统化的世界观。

世界观:人们对整个世界的根本看法,根本观点。

人生观:人生观是关于人生问题的根本观点。

方法论:方法论就是关于方法的理论。

方法论主要解决人在现实生活中面对事物和问题须“怎么办”这个问题,世界观主要解决世界“是什么”问题。

哲学与宗教的关系:哲学和宗教的区别就在于哲学是“理论化、系统化”的世界观,就是说“理论化、系统化”这一点,可以把哲学和宗教区别开来。

哲学与科学的关系:哲学是关于整个世界最普遍本质和规律的学科。

(1)哲学和具体科学是普遍和特殊、共性和个性的关系。

(2)哲学和具体科学相互依赖、相互作用一方面,哲学以具体科学为基础。

另一方面,具体科学以哲学为指导。

哲学的基本问题:全部哲学,特别是近代哲学的重大的基本问题题哲学基本问题的内容:1.思维和存在何者为第一性,何者为第二性问题。

——本体论2.思维能不能正确地反映存在的问题。

——认识论3.思维怎样反映存在的问题。

——方法论基本派别:唯心主义哲学形态:凡认为万物的最大共相和本质是精神的哲学家及其哲学理论都叫唯心主义哲学。

唯物主义哲学形态凡认为万物的最大共相和本质是物质的哲学家及其哲学理论都叫唯物主义哲学。

1.古代朴素唯物主义 把万物的本源看作是某种物质具体形态2.近代形而上学唯物主义(机械唯物主义) 把构成事物的最小单位原子(或分子)等同于物3.马克思主义的实践唯物主义(辩证唯物主义和历史唯物主义) 把从包括“黑马”在内的世界万物中抽象出来最大共性的本质视为物质,即认为世界的统一性在于其物质性形而上学:一是指研究超感觉的、经验之外对象的哲学。

二是指与辩证法对立的思维方式,即用孤立的、静止的、片面的观点观察世界和解释世界的世界观和方法论。

客观唯心主义(万物共相、本质是“客观精神”)主观唯心主义(万物共相、本质是“主观精神”或万 物共相、本质为人心所造) 唯心主义辩证法:进行谈话论辩、在辩论中揭露对话议论中的矛盾并通过克服这些矛盾以求得真理的方法。

科目:马克思主义哲学一、考试范围:第一章哲学及其发展规律1、哲学的基本问题:指思维和存在、意识和物质的关系问题。

贯穿于全部哲学问题之中并统帅和制约其他一切问题的根本问题,也是各种哲学学派、思潮争论的根本问题。

第一方面是思维和存在、意识和物质何者为本原的问题。

另一个方面是思维和存在的同一性问题。

这两个方面是相互联系、不可分割的。

2、哲学的基本派别:哲学理论依照对于哲学基本问题的不同回答而划分为唯物主义和唯心主义两大基本派别。

凡是认为意识是第一性的,物质是第二性的,即意识先于物质,物质依赖意识而存在,物质是意识的产物的哲学派别属于唯心主义;凡是认为物质是第一性的,意识是第二性的,即物质先于意识,意识是物质的产物的哲学派别属于唯物主义。

3、科学主义和人本主义:科学主义,近代以来特别是19世纪中叶以来盛行起来的一种哲学思潮。

认为,哲学探索的思维和存在的关系问题,哲学研究的世界观问题和普遍规律问题,都是无法证实或证伪的假问题,因而必须悬置哲学的基本问题,试图以自然科学的理论和方法改造哲学,把哲学变为科学的“副产品”。

人本主义,泛指承认人的价值和尊严,或以人性和人的利益为主题的任何哲学。

主要指西方哲学中与科学主义相对应的,以人的本质、价值、地位等为研究重心的哲学思潮,主要包括生命哲学、哲学人类学和存在主义等,否认哲学的基本问题是思维和存在的关系问题,否认哲学理论的世界观性质。

第二章马克思主义哲学的创立与发展1、马克思主义哲学实践观点:马克思主义哲学强调在实践中改变世界,“强调理论对于实践的依赖关系,理论的基础是实践,又转过来为实践服务”,强调“判定认识或理论之是否真理,不是依主观上觉得如何而定,而是依客观上社会实践的结果如何而定”。

要求哲学面向现实世界,要求理论深入到改造客观世界的实践活动中去。

马克思主义哲学始终立足于社会实践,要求在揭示现实世界真实性的同时,使革命的理论成为实践与行动的真正指南。

2、马克思主义哲学基本内容:辩证唯物主义历史唯物主义。

第一章哲学及其发展规律第一节哲学是理论形态的世界观1、什么是世界观:(概念)世界观是人们关于世界的根本看法。

2、什么是哲学?(概念)哲学是通过一系列概念、范畴、命题和理论论证而形成的关于世界总体的思想体系,是理论化、系统化的世界观。

哲学世界观又是方法论,是认识、评价和改造世界的根本方法。

哲学是世界观与方法论的统一。

3、宗教的本质特征,哲学与宗教的区别与联系。

宗教也是一种世界观,其本质特征是对神的信仰。

与建立在信仰基础上的宗教不同,哲学通过理论的逻辑力量来表现它对人与世界关系的理解。

4、艺术的本质特征,哲学与艺术的区别与联系。

艺术是通过具体生动的形象来反映人与世界之间的丰富关系的。

艺术作品也蕴含着对世界的根本理解。

与哲学是把握世界的理论方式不同,艺术是人类把握世界的审美方式,以艺术形象表达对人与世界关系的理解和感受。

哲学通过逻辑论证以理服人,艺术则通过艺术形象以情感人。

5、科学的本质特征,哲学与科学的区别与联系。

科学是人类运用理论思维实证地把握世界的一种基本方式。

在相当长的过程内,科学以为分化的形态包含在哲学母体之中,哲学和科学的成长过程,就是科学从哲学母体中分离的过程。

在这个过程中,事物运动的具体规律不断地成为各门科学的研究对象,哲学则通过对各门学科的概括和总结,从总体上把握世界。

哲学即必须立足于具体科学,又必须保持对具体科学的超越性,揭示科学活动中所蕴含的世界观和方法论的问题,总结和概括科学成果的世界观和方法论意义。

在这个过程中,不仅要把科学成果转化为哲学理论,而且要随着科学的发展而变革哲学自身。

6、什么是人生观?人生观的内容及意义。

人生观是关于人生问题的根本观点,源于人的特殊存在方式,以及由此构成的特殊的矛盾。

内容:主要包括对人的本质、人的生存方式的认识,对人生的目的、人生价值的理解具体表现为对生死、祸福、荣辱等问题的看法。

意义:人生观在人的精神世界中处于重要地位,肩负着构建人的精神家园的使命。

第一章:哲学及其发展规律1.什么是哲学?哲学是世界观、方法论、人生观。

哲学是“最高的智慧”(双重性质):哲学是一种理论思维形式,是通过一系列概念、范畴、命题和理论论证而形成的关于世界总体的思想体系,是理论形态的世界观。

哲学是一种意识形态(特定的历史形态的愿望和要求;阶级统治的工具),属于社会经济基础之上的上层建筑的组成部分。

2.如何理解作为哲学基本问题的“思维和存在的关系”问题?a)思维和存在的关系问题作为哲学的基本问题完全是由认识发展的逻辑所决定的。

b)哲学基本问题自身有一个发展过程,人们对哲学基本问题的认识也经历了一个发展过程。

1)第一,一个“等同”:将精神(意识)等同于思维,将物质等同于存在;第二,两个“方面”:谁为第一性(本体论)和有无同一性(认识论):第三,两个“主义”:唯物主义和唯心主义:第四,两种“论断”:本体论和认识论;第五,五种“形态”:古代朴素的唯物主义、近代形而上学的唯物主义、马克思主义的辩证唯物主义和历史唯物主义、主观唯心主义和客观唯心主义。

2)一个关键词:问题两个“不等于”:思维≠意识≠精神(思维包括对象意识和自我意识)存在≠物质(存在有物质存在和精神存在)两个“先在”:时间和逻辑(前提)三个统一:本体论、认识论和辩证法的统一马哲认为,思维与存在的关系是以主体与客体为基础的,它本身就表现着主体与客体的关系。

3.从“思维和存在的关系”问题出发,分析现代哲学与传统哲学的根本区别?“实践论转向”:“语言学转向”:没有语言学的认识论和本体论无效;科学主义思潮认为只有科学才能提供关于科学的实证知识,哲学不过是对世界的“猜测”。

第二章马克思主义哲学的产生和发展1.马克思主义哲学产生的历史必然性。

a)社会基础:资本主义生产方式的建立、内部矛盾的暴露、人类历史从地域性向世界性的转变。

b)科学前提:自然科学【从“搜集”到“整理”材料,“三大发现”——细胞学说、能量守恒和转换定律,以及生物进化论的创立】社会科学【亚当•斯密和大卫•李嘉图——劳动价值论,梯叶里、米涅和基佐的阶级斗争学说,圣西门、傅立叶和欧文的空想社会主义。

第一章 哲学及其发展规律人类的哲学思想源远流长。

马克思主义哲学的产生,实现了思想史上的伟大革命,为人类认识和改造世界提供了日用日新、永不枯竭的理论宝库。

马克思主义哲学是全部马克思主义学说的世界观和方法论基础。

学习马克思主义哲学,树立科学的世界观、人生观、价值观,坚定共产主义信念,为建设和发展中国特色社会主义而不懈奋斗,是时代赋予我们的神圣使命。

第一节 哲学是理论形态的世界观自有哲学以来,不同的哲学家对哲学及其功能作出了不同的回答。

学习马克思主义哲学,首先要掌握马克思主义的哲学观。

一、哲学与世界观哲学是一种从总体上把握世界的人类智慧。

尽管哲学家们对哲学的解释不同,哲学问题总是关于人与世界关系的重大问题、根本问题。

中国传统哲学究天人之际、探寻“宇宙万物之道”,古希腊哲学求索万物本原、追究“最高原因的基本原理”,都表现了从总体上把握世界的人类智慧,是一种理论形态的世界观。

世界观是人们关于世界的根本看法。

人们在认识世界和改造世界的活动中,必然形成关于世界各种事物的看法,进而形成关于世界的总体理解和根本看法。

哲学是通过一系列概念、范畴、命题和理论论证而形成的关于世界总体的思想体系,是理论化、系统化的世界观。

2 第一章 哲学及其发展规律非理论性的。

常识在日常生活中是宝贵的,有些常识也包含对世界的总体性理解,具有某种世界观的意义。

然而,“常识在日常应用的范围内虽然是极可尊敬的东西,但它一跨入广阔的研究领域,就会碰到极为惊人的变故”①。

人要自觉地规范和指导自己的思想与行为,就需要超越这种自发的、零散的和常识性的观点、看法,形成自觉的、系统化的世界观,也就是上升为哲学。

宗教也是一种世界观。

宗教的本质特征是对神的信仰。

宗教中的神的形象特别是一神教中的神的形象,被视为一切力量的源泉,一切智能的根据,一切情感的标准,一切价值的尺度。

在这种“颠倒的世界观”中,人只有从异在的神圣形象中才能获得存在的根据和意义。

与建立在信仰基础上的宗教不同,哲学通过理论的逻辑力量来表现它对人与世界关系的理解。

2019年武汉理工大学马克思主义哲学考试大纲科目一:马克思主义哲学一、考试范围第一章哲学及其发展规律1、哲学的基本问题2、哲学的基本派别3、科学主义和人本主义第二章马克思主义哲学的创立与发展1、马克思主义哲学创立的科学前提和理论来源2、马克思主义哲学的核心观点、基本特征和基本内容3、毛泽东、邓小平对马克思主义哲学的发展第三章世界的物质性1、马克思主义哲学的物质概念及其意义2、意识的本质及其功能3、世界物质统一性原理及其哲学意义第四章实践与世界1、实践的本质和基本类型2、实践的基本结构和基本环节3、客观世界与主观世界、自在世界与属人世界、人化自然与人类社会第五章世界的联系与发展1、联系与发展的概念及其特点2、联系与发展的诸基本环节及其诸对范畴之间的辩证关系3、规律的含义及其特征4、辩证法的实质第六章联系与发展的基本规律1、矛盾概念及其基本属性2、矛盾普遍性与特殊性原理及其意义3、质、量、度概念和“适度原则”的意义4、量变质变的辩证关系及其意义5、辩证的否定观及其方法论意义第七章社会历史运动的规律性1、历史的现实前提2、人的活动的历史条件3、历史规律的特点4、历史规律的实现机制第八章社会基本矛盾运动及其规律1、生产力和生产关系的概念及其构成2、生产力与生产关系的矛盾运动规律及其现实意义3、经济基础、上层建筑、国家、社会形态诸概念4、经济基础与上层建筑的矛盾运动规律及其现实意义5、阶级的概念和阶级斗争的作用6、社会革命、社会改革、科技革命的概念及其作用第九章生产力在社会发展中的作用1、生产力标准2、科学技术的社会功能3、科学技术是第一生产力4、先进生产力的发展与可持续发展第十章人民群众在社会发展中的作用1、英雄史观与群众史观的对立2、人民群众是历史的创造者3、历史人物及其作用4、群众观点与群众路线第十一章文化在社会发展中的作用1、文化的内涵与特征2、社会意识诸形式3、文化的社会功能第十二章认识活动及其规律1、认识的实践基础2、认识的本质3、认识的根本任务4、认识的辩证过程第十三章真理及其检验标准1、真理的本质和特性2、真理的检验标准3、逻辑证明与实践标准的关系第十四章价值与价值观1、价值的本质及其基本特性2、评价的科学性3、价值观及其功能4、价值与真理第十五章人类解放与人的自由全面发展1、社会发展的内涵与实质2、自由与必然的关系3、人的自由发展的条件二、题型1、名词解释(4题,每题5分,共20分)2、简答题(5题,每题14分,共70分)3、材料分析题(1题,20分)4、论述题(2题,每题20分,共40分)三、复习要求认真阅读教材或参考书,理解马克思主义哲学的基本概念、观点和原理,把握马克思主义哲学基本原理的要点之间和各个原理之间的逻辑联系,理论联系实际,能够运用马克思主义哲学基本观点和原理观察和分析现实问题。