带状疱疹后遗三叉神经痛的治疗进展

- 格式:pdf

- 大小:4.68 MB

- 文档页数:4

带状疱疹后遗神经痛发病机制的研究进展带状疱疹后遗神经痛(PHN)是一种由带状疱疹病毒感染引起的神经性疼痛症状。

这种痛苦的疾病给患者的生活造成了极大的困扰,严重影响了他们的生活质量。

对于这种疾病的发病机制的研究一直备受关注,科学家们不断地努力探索,以寻找更有效的治疗方法。

本文将对带状疱疹后遗神经痛发病机制的研究进展进行详细的介绍和分析。

一、带状疱疹及其病毒带状疱疹是一种由带状疱疹病毒(VZV)引起的急性传染病。

这种病毒感染后,会在神经节内潜伏,并在机体免疫力下降或其他诱因作用下,病毒会重新激活并进入神经末梢,引起带状疱疹的症状表现,如严重的神经性疼痛、疱疹的皮疹等。

二、带状疱疹后遗神经痛的病理生理学机制带状疱疹后遗神经痛的发病机制十分复杂,目前的研究主要集中在以下几个方面。

1. 神经病变带状疱疹感染引起的病毒性神经炎会导致感觉神经的病变,使得神经元过度兴奋,产生持续不断的疼痛信号。

病毒还可能导致感觉神经纤维的萎缩和变性,造成慢性的神经痛。

2. 免疫反应带状疱疹病毒感染后,机体的免疫系统会产生炎症反应,释放炎症介质,如肿瘤坏死因子-α(TNF-α)、白细胞介素-1β(IL-1β)等,这些炎症介质在一定程度上可以激活或增强神经元间的传递,从而导致持续的神经痛感。

3. 神经内质网应激带状疱疹病毒感染引发的炎症反应和细胞凋亡会导致神经元内质网应激的增加,进而诱发PHN。

内质网应激可以导致神经元的功能障碍和细胞凋亡,从而加剧神经痛的发生。

4. 神经胶质细胞的作用近年来的研究发现,神经胶质细胞在PHN的发病过程中扮演了重要的角色。

神经胶质细胞是中枢神经系统中的主要免疫细胞,它们能够释放多种介质,如白细胞介素、趋化因子等,致使神经元过度兴奋。

神经胶质细胞还能够改变突触连接的稳定性,加强神经元间的传递,进一步加剧神经痛的程度。

三、带状疱疹后遗神经痛的治疗现状及展望带状疱疹后遗神经痛的治疗一直是个难题,目前主要是通过镇痛药物、抗病毒药物、物理疗法等手段进行缓解症状。

带状疱疹后遗神经痛的治疗进展【摘要】带状疱疹后遗神经痛,主要是水痘疱疹病毒所引发的疾病,在带状疱疹破损愈合之后,患者的疼痛时间会维持1个月以上,属于慢性的神经痛综合征。

通常情况下,老年人的发病率很高,且疾病会随着年龄的增加而加大感染率。

因此,在实际治疗工作中,需采取合理的治疗方式实施工作,并在治疗工作中,减少患者的疼痛感,提升治疗工作水平。

【关键词】带状疱疹;后遗神经痛;治疗研究在带状疱疹后遗神经痛治疗工作中,应合理使用药物方式、神经阻滞方式、生物方式等进行治疗,提升护理工作质量,联合心理治疗减轻患者的疼痛,实现多元化的治疗与护理工作,完成当前的治疗任务。

1 药物方面的治疗措施当前,我国在带状疱疹后遗神经痛治疗工作中,可将药物方式划分成为中药类型与西药类型。

中药治疗中,中医认为带状疱疹后遗神经痛的发病基础为“正虚”,但是,临床表现中主要表现为泄实。

在治疗工作中,可实现湿热毒邪的治疗工作,将清热解毒与利湿作为主要内容,并在活血化瘀治疗的情况下,实现祛邪的工作目的,能够缓解患者的后期症状。

同时,在中医治疗工作中,可根据实际病情,针对用药进行调整,达到良好的止痛目的,并缩短实际病程。

在西医用药治疗工作中,将止痛作为主要目的,利用营养神经与脱水药物等治疗,对于不同患者而言,疼痛的程度存在差异,因此,可以根据患者的疼痛特点,合理使用阿片类、抗惊厥类药物,如果患者的疼痛程度很高,还可以使用麻醉类的药物。

例如:在疼痛治疗中,胸腺五肽药物被应用在临床治疗中,与阿霉素药物相比,此类药物能够减轻对患者神经系统的破坏性影响,达到良好的止痛效果。

近年来,我国在带状疱疹后遗神经痛患者治疗中,开始应用常规的治疗方式,联合复合人血蛋白静脉滴注的方式开展治疗工作,治疗效果较高,能够增强人体的免疫力,并减轻神经水肿问题。

由于药物在临床治疗中,可实现辅助治疗工作,因此,可将其应用在实际治疗工作中,达到良好的治疗目的。

2 神经阻滞方面的治疗措施神经阻滞方面的治疗方式,属于传统治疗工作中的常规方式,可根据患者的疼痛部位,使用不同的阻滞治疗方式。

带状疱疹后遗神经痛最新治疗方法带状疱疹后遗神经痛是一种常见的神经病症,它是由水痘-带状疱疹病毒引起的,大多数患者在初次感染后都会出现水痘,但在一些患者身上,病毒会潜伏在体内的神经节中,随着年龄的增长或免疫力下降,病毒可能会再次活跃,导致带状疱疹的发作。

虽然带状疱疹本身会在一段时间内自行痊愈,但一些患者在疾病治愈后仍然会出现带状疱疹后遗神经痛的症状,这给患者的生活和工作带来了很大的困扰。

目前,带状疱疹后遗神经痛的治疗方法主要包括药物治疗、物理疗法和手术治疗。

药物治疗是目前治疗带状疱疹后遗神经痛最常用的方法之一,主要包括镇痛药、抗病毒药和抗抑郁药。

镇痛药可以帮助患者缓解疼痛感,抗病毒药可以抑制病毒的复制和传播,抗抑郁药可以帮助患者缓解焦虑和抑郁情绪。

物理疗法包括中药贴敷、针灸、理疗等,这些方法可以帮助患者改善疼痛感和促进神经的修复。

手术治疗主要适用于那些疼痛感持续时间较长、药物治疗效果不佳的患者,通过手术可以切断疼痛神经,从而缓解患者的疼痛感。

除了传统的治疗方法外,近年来一些新的治疗方法也逐渐被引入到带状疱疹后遗神经痛的治疗中。

比如,一些研究表明,神经阻滞疗法可以有效地缓解带状疱疹后遗神经痛的症状,这种方法通过注射麻醉剂或类固醇药物到患者的神经节附近,从而阻断疼痛信号的传导。

此外,一些研究还发现,神经电刺激疗法可以帮助患者减轻疼痛感,这种方法通过在患者的神经附近植入电极,通过电刺激来干预疼痛信号的传导。

除了治疗方法的不断更新外,预防带状疱疹后遗神经痛的发作也是非常重要的。

首先,保持良好的生活习惯和饮食习惯,保持充足的睡眠和适当的锻炼,可以帮助提高免疫力,减少疾病的发作。

其次,接种水痘疫苗也是一个有效的预防措施,水痘疫苗可以帮助减少水痘和带状疱疹的发病率,降低后遗神经痛的发生风险。

综上所述,带状疱疹后遗神经痛是一种常见但令人困扰的疾病,目前有多种治疗方法可供选择。

随着医学的不断进步,相信在不久的将来,会有更多更有效的治疗方法出现,帮助患者摆脱疾病的困扰。

关于带状疱疹后遗神经痛中医药治疗进展带状疱疹是由水痘-带状疱疹病毒引起的一种急性传染病,主要特点是以皮肤感觉神经为主的局部神经炎症。

带状疱疹的临床表现为疼痛性水疱性皮疹,多发生在胸沿神经、头面部及躯干部位。

由于带状疱疹病毒一旦侵入神经节,便可持续潜伏终生、在机体免疫功能下降或受其他诱因影响时激活病毒而引起单纯疱疹,甚至带状疱疹后遗神经痛。

带状疱疹后遗神经痛(postherpetic neuralgia,PHN)是带状疱疹的常见并发症,患者在疱疹消退后仍然持续不断的疼痛。

带状疱疹后遗神经痛的临床症状表现为疼痛、麻木、刺痛、灼痛、或电击样疼痛。

严重影响患者的生活质量。

传统的治疗方法包括镇痛药物、理疗、神经阻滞、神经电刺激、手术等。

这些方法在治疗带状疱疹后遗神经痛的也会带来一定的副作用和并发症。

越来越多的患者和医生开始关注中医药治疗带状疱疹后遗神经痛的进展。

中医药对于带状疱疹后遗神经痛的治疗具有独特的优势。

中医认为带状疱疹后遗神经痛是由于病毒侵入神经,气血不畅,导致机体防御功能下降,致使病毒长期潜伏在神经内,导致气血不足、瘀滞、经络阻塞、经络传导障碍而形成的疼痛。

中医治疗带状疱疹后遗神经痛主要是通过激活气血、活络经络、祛风散寒等方法来改善病情,缓解疼痛。

近年来,不断有研究表明中药具有明显的抗病毒、镇痛和免疫调节作用。

中药治疗带状疱疹后遗神经痛的方子主要有疏肝扶正、理气祛湿、祛风活络等。

川芎活血丸具有活血化瘀、祛风活络的功效,可通过改善微循环,促进神经再生,减少疼痛传导来缓解带状疱疹后遗神经痛。

当归四逆汤可活血祛瘀,补益气血,强身健脾,使机体内环境趋于温和,对于带状疱疹后遗神经痛有缓解作用。

中药还能辅助改善患者的情绪状态,增强免疫力,促进机体康复。

除了中药治疗,中医还倡导巧用针灸、推拿、气功等中医疗法。

针灸能够刺激特定的穴位,调节气血,达到消炎止痛的作用,如天柱、曲池、合谷等穴位,都是治疗带状疱疹后遗神经痛的常用穴位。

中西医结合治疗带状疱疹后遗神经痛的临床进展摘要:带状疱疹后遗神经痛是急性带状疱疹后的并发症,在老年患者中发生率较高,疼痛顽固,治疗困难,着重介绍了近年来带状疱疹后遗神经痛的病因、发病机制及中西医结合治疗进展。

关键词:带状疱疹;带状疱疹后遗神经痛;急性带状疱疹并发症;中西医结合疗法带状疱疹后遗神经痛是带状疱疹后最常见的并发症,在老年患者中发生率较高,常持续数月甚至数年,疼痛顽固,治疗困难,严重影响人们正常工作和生活。

带状疱疹经抗病毒及相应治疗可较快消退,而后遗神经痛却较难治疗,本文将着重介绍近年来带状疱疹后遗神经痛的病因、发病机制及中西医结合治疗进展。

1 什么是带状疱疹后遗神经痛带状疱疹后遗神经痛(post-herpetic neuralgia ,PHN)是指急性带状疱疹患者疱疹消退后其受累区皮肤出现疼痛或持续性疼痛,持续 3 个月以上则为带状疱疹后遗神经痛。

也有人认为疱疹消退后仍有神经痛或疱疹发生后局部疼痛持续1个月以上者即为带状疱疹后遗神经痛。

2 PHN的发病机理一般认为带状疱疹后遗疼痛多由初期误诊或治疗不规范或患者免疫力低下等引起。

水痘-带状疱疹病毒(VZV)在自然界原发感染或免疫接种后,病毒在脊髓后根感觉脊神经节的神经元中保持潜伏状态,在之后的某个时期,在各种诱发刺激如外伤、过度劳累、各种感染或应用各种药物的作用下,可使病毒再活动、生长繁殖并通过感觉神经移至皮肤的感觉神经末梢,且沿着脊髓后根或三叉神经节的神经纤维向中心移动,使受侵犯的神经节发炎及坏死,产生神经痛。

同时,再活动的病毒可沿着周围神经纤维移动到皮肤,在皮肤上产生带状疱疹所特有的节段性水疱疹[1]。

有时,病毒散发到脊髓前角细胞及运动神经根,引起肌无力或相应部位的皮肤发生麻痹。

水痘-带状疱疹病毒(VZV)活化导致的脊根神经节的炎症,使传入神经阻滞。

这些改变导致中枢神经系统疼痛信号传递神经元的活动异常性增多。

带状疱疹疼痛和PHN均为神经性的疼痛,是周围神经损害的结果。

利多卡因静脉注射用于带状疱疹后神经痛治疗的进展(全文)利多卡因(lidocaine)是一种酰胺型局部麻醉剂,是钠通道阻滞剂,其作用是稳定神经细胞膜,损害细胞膜对钠的通透性,进而阻碍兴奋传播,从而抑制外周伤害感受器的敏化,最终抑制中枢神经系统的兴奋性,它还抑制Aδ和C类神经纤维的神经元放电,小剂量的利多卡因能抑制异位放电,抑制背根神经节自发冲动。

因其具有膜稳定性,亦应用于抗室性心律失常。

近年来,国内外研究发现其亦可调节异位神经元放电,减少痛觉过敏和炎性反应。

本文主要综述静脉应用利多卡因对带状疱疹后神经痛的作用机制、给药剂量、有效性及安全性,旨在探讨其新的临床应用价值。

1.带状疱疹后神经痛的概念和发病机制Nalamachu和Morleyforster在研究中指出带状疱疹后神经痛(postherpetic neuralgia,PHN)是指带状疱疹(herpes zoster,HZ)皮疹愈合3个月后受累区域皮肤仍残留有或新出现剧烈疼痛。

HZ皮损愈合后持续1个月及以上的疼痛即可诊断为PHN。

Schmader认为PHN疼痛可为持续性或阵发性,性质多样,可表现为烧灼样、抽搐样、针刺样、电击样、撕裂样疼痛,可伴有皮肤的感觉异常或痛觉过敏。

PHN的发病机制尚不明确,可能与中枢敏化、外周敏化、炎性反应及去传入有关。

2.静脉注射利多卡因治疗疼痛性疾病的机理罗兴均认为静脉注射利多卡因镇痛的作用机制较复杂,且静脉注射利多卡因对急、慢性疼痛的作用侧重点有所不同,急性疼痛主要侧重于炎性因子和血管方面,而慢性疼痛则侧重于对钠通道的阻滞作用。

Van der Wal 等检索了1975年7月至2014年8月发表于Pubmed和Cochrane数据库的88篇关于静脉注射利多卡因减轻神经痛机制的体外和体内研究,认为利多卡因可通过抑制电压门控钠通道(voltage-gate sodium channel,VGSC)、电压门控钙通道(voltage-gate calcium channel,VGCC)、钾通道、N-甲基-D-天冬氨酸受体(N-methyl-D-aspartic acid receptor,NMDA受体)、甘氨酸系统和G蛋白通路,从而减少异位神经元放电、抑制外周和中枢敏化、缓解痛觉过敏、调节炎性反应。

带状疱疹后遗神经痛最新治疗方法带状疱疹后遗神经痛是一种由带状疱疹病毒感染引起的神经痛症状,通常在带状疱疹发作后数周或数月内出现。

这种疼痛可以持续很长时间,给患者带来极大的痛苦和不适。

针对这种病症,医学界一直在不断探索和研究新的治疗方法,以期能够更好地帮助患者缓解疼痛,提高生活质量。

下面我们就来了解一下带状疱疹后遗神经痛的最新治疗方法。

首先,药物治疗是目前治疗带状疱疹后遗神经痛的主要方法之一。

抗病毒药物如阿昔洛韦和帕尼帕拉等可以帮助抑制病毒复制,减轻疼痛和加速愈合。

此外,一些镇痛药物如阿司匹林、布洛芬和阿片类药物也可以用于缓解疼痛。

近年来,一些新型镇痛药物如卡巴卡因贴片和盐酸普瑞巴因胶囊也被证实对带状疱疹后遗神经痛有一定的疗效。

其次,神经阻滞疗法也是一种有效的治疗手段。

通过局部麻醉药物的注射,可以阻断受损神经的传导,从而减轻疼痛。

常用的神经阻滞方法包括硬膜外神经阻滞、神经节封闭和脊髓神经阻滞等,这些方法可以有效地减轻带状疱疹后遗神经痛的疼痛程度。

此外,物理疗法也被广泛运用于带状疱疹后遗神经痛的治疗中。

热疗、冷疗、电疗和按摩疗法等可以帮助舒缓疼痛,促进局部血液循环,加速组织修复,从而缓解疼痛和恢复功能。

最后,心理治疗在治疗带状疱疹后遗神经痛中也起着重要的作用。

患者常常因长期的疼痛而产生焦虑、抑郁等心理问题,影响生活质量。

因此,心理治疗包括认知行为疗法、放松训练和心理疏导等,可以帮助患者调整心态,减轻焦虑和抑郁情绪,更好地应对疼痛。

综上所述,带状疱疹后遗神经痛的治疗方法多种多样,患者可以根据自身情况选择合适的治疗方案。

同时,我们也要意识到,预防带状疱疹的发生是最为重要的。

定期接种疫苗、保持充足睡眠、避免过度劳累、保持身体健康等都是预防带状疱疹后遗神经痛的有效方法。

希望本文所述的治疗方法能够对患者有所帮助,让他们能够早日摆脱疼痛,重获健康。

关于带状疱疹后遗神经痛中医药治疗进展带状疱疹是一种由水痘-带状疱疹病毒引起的急性皮肤和神经系统疾病。

一般来说,患者在患病后一至三周内,常常出现皮肤沿特定的神经节分布区域发生疼痛、灼热或刺痛的感觉,随后在皮肤上出现水疱疹。

即使带状疱疹水痘病毒感染愈合,患者仍有一定机会出现带状疱疹后遗神经痛。

带状疱疹后遗神经痛是指疱疹感染治愈后,患者在疾病发作区域出现疼痛、瘙痒、刺痛等不适症状,持续时间超过三个月。

这种神经痛对患者的生活质量造成了很大的影响,严重影响了患者的生活节奏和工作学习。

中医中认为带状疱疹后遗神经痛属于“疮痛”范畴,疼痛主要是因为淤血瘀阻、气滞血瘀、阳虚不振等因素引起的,针对这些病因,中医药对带状疱疹后遗神经痛的治疗取得了一些进展。

中药外治疗法对带状疱疹后遗神经痛有一定的疗效。

中医外治疗法包括艾灸、拔罐、刮痧等,这些手法可以促进患处的经络畅通,消除淤血瘀阻,改善局部微循环,从而减轻疼痛症状。

艾灸和拔罐是通过刺激局部穴位,在祛除淤血痹阻的调节患者的气血运行,有助于改善神经回路功能,缓解疼痛;而刮痧则是通过刮痧板在患处疏通经络、活血散淤,从而缓解疼痛。

中医内服治疗法在带状疱疹后遗神经痛的治疗中也起到了一定的作用。

中医认为,“疼痛则血瘀营卫不和,治疗则宜疏调气血、活血化瘀”是治疗带状疱疹后遗神经痛的基本原则。

中药治疗带状疱疹后遗神经痛主要以祛瘀活血、理气止痛、温通经络为治疗原则,常用的中药包括川芎、当归、丹参、白芷、川芎等。

这些中药可以通过活血化瘀、温经通络的作用改善患部组织的微循环,缓解淤血堵塞的情况,从而减轻疼痛。

针灸疗法在带状疱疹后遗神经痛的治疗中也取得了一些进展。

近年来,有关带状疱疹后遗神经痛的针灸治疗研究不断涌现,通过应用不同的针灸方法,如经皮电刺激、穴位注射、穴位贴敷等,均取得了一定的临床疗效。

经皮电刺激疗法是通过皮肤刺激穴位,传递电流,来改善神经兴奋性,缓解疼痛。

穴位注射疗法则是通过在患处进行中药穴位注射,使药物直接作用于疼痛区域,从而缓解疼痛。

带状疱疹后遗神经痛最新治疗方法

带状疱疹后遗神经痛是一种由水痘带状疱疹病毒感染引起的并发症,常常在皮疹消退后出现剧烈的神经疼痛,严重影响患者的生活质量。

当前,对于带状疱疹后遗神经痛的治疗方法不断创新,以下是一些最新的治疗方法:

1. 口服抗病毒药物:抗病毒药物如阿昔洛韦可以减少带状疱疹后遗神经痛的疼痛持续时间和严重程度。

早期使用口服抗病毒药物有助于减轻神经疼痛。

2. 局部药物治疗:外用药物如利多卡因含贴剂或盖带可以直接作用于疼痛部位,减轻神经疼痛。

此外,局部吡拉西坦凝胶也能缓解疼痛症状。

3. 神经阻滞治疗:麻醉师可通过神经阻滞注射技术,在疼痛区域注射麻醉药物,以阻断疼痛信号传导,减轻神经疼痛。

4. 电刺激疗法:经皮电刺激疗法(TENS)利用电流刺激神经,抑制疼痛信号的传导,减轻带状疱疹后遗神经痛。

5. 药物治疗:对于顽固性的神经疼痛,医生可能会考虑使用抗抑郁药物、抗惊厥药物或抗癫痫药物进行治疗。

6. 物理疗法:按摩、温热敷或冷敷等物理疗法可以缓解疼痛症状和改善血液循环。

7. 心理支持:带状疱疹后遗神经痛会对患者的情绪和心理造成

负面影响,心理支持和心理治疗可以帮助患者应对疼痛,提升生活质量。

请注意,在文中不会出现与标题相同的文字。

以上提及的治疗方法仅供参考,具体治疗方案应根据患者病情和医生建议来确定。

医药前沿 1352012年3月确保母婴安全。

1 资料与方法1.1 一般资料 2005年1月-2010年12月在本院共分娩4850例。

孕妇平均年龄(24.3±3.6)岁,最小18岁,最大40岁;初产妇占63.20%,经产妇占36.80%。

孕周<37周658例(13.57%),37~40周3641例(75.07%),≥42 周551例(11.36%);出生足月低体重儿122例,占2.51%;正常体重儿4728例,占97.48%。

1.2 方法 采取回顾性分析方法,以分娩足月低体重儿的母婴122例为观察组,以同期分娩的单胎、新生儿体重在2500~3999g 的母婴130例为对照组,分析两组的分娩方式及母婴并发症情况。

观察指标包括:剖宫产率、阴道分娩率、胎儿的宫内窘迫、新生儿窒息情况等。

1.3 产前诊断标准 有以下情况者应考虑胎儿宫内生长受限(FGR)的可能[1]:(1)足月胎儿出生体重小于2500G(2) 足月胎儿出生体重低于同孕龄平均体重的两个标准差或低于同孕龄正常体重的第10个百分位数者。

1.4 统计学处理 计数资料采用χ2检验,计量资料采用t 检验。

2 结果2.1 一般情况 122例FGR 大部分为单胎妊娠,其中头位89例,臀位33例;孕周:<37周14例(11.48%),37~40周98例(80.33%),≥42 周10例(8.19%);孕妇平均年龄(25.8±3.2)岁,最小 21 岁, 最大43岁;初产妇63例,占51.64%, 经产妇59例, 占48.36%。

2.2 产前诊断符合率 122例中,产前诊断与分娩后相符合的只有86例,产前诊断符合率70.49%。

2.3 分娩方式 FGR 组与对照组比较,剖宫产率、阴道顺产率的差异有显著性(P<0.01),见表1。

48例剖宫产巨大儿中,有23例是先经阴道试产,出现胎儿窘迫而改行剖宫产。

表1 FGR 组与对照组的分娩方式(例)注:P<0.05为差异具有统计学意义。

2.4 分娩结局 两组的分娩结局见表2。

FGR 组的胎儿宫内窘迫、新生儿窒息、新生儿损伤(颅内出血等)发生率均明显高于对照组,差异有非常显著性(P<0.05) 新生儿死亡差异均无显著性(P>0.05)。

3 讨论本研究表明,我院FGR 发生率增加可能与以下因素有关:(1) 重度妊娠高血压综合征 (2) 心肺疾病、(3)胎盘及脐带异常、(4)双胎、(5)遗传因素:胎儿遗传性疾病。

本研究表明,FGR 组的剖宫产率、阴道手术助产率明显增高,顺产率明显降低; FGR 组的胎儿窘迫、新生儿重度窒息发生率均明显高于对照组,与有关报道一致。

笔者认为,对估计FGR 者应高度重视,FGR 胎儿对缺氧的耐受力差,应适当放宽剖宫产指征。

阴道产仅适合于胎盘功能正常,胎儿成熟,羊水量及胎位正常,Bishop 评分≥7分,无阴道分娩禁忌者,另一种为胎儿难以存活,无剖宫产指征时予以引产。

不可盲目试产勉强阴道分娩,以免给母儿带来不良结局[2]。

由于FGR 的分娩并发症多,对母儿的危害较大,FGR 是围生期新生儿发病率及死亡的重要原因[3]。

因此在孕期进行胎儿筛查、较准确地估计胎儿体重已成为产科医生很重视的问题。

本资料中,由于主要依赖宫高、腹围、B 超等常规方法,产前诊断FGR 与产后的符合率仅为70.49%。

笔者认为应将立体三维超声显像列为常规的胎儿体重预测评价方法,采用宫高、腹围孕妇体重增长指数以及立体三维超声显像的胎儿双顶径、股骨长度、双肩径、头围及软组织厚度等进行综合性分析判断胎儿体重,同时检测尿E3和E /C 比值,胎盘生乳素,甲胎蛋白、TORCH 感染等协助诊断[4]。

孕晚期应用彩色多普勒超声检测胎儿UA 和MCA 血流,UA 、S/D 及MCA PSV 是评价FGR 的敏感指标,UA AEDF 提示胎儿处于宫内高危状态,对疑FGR 胎儿均应行UA 和MCA 的CDFI 检测,以便了解胎儿血流动力学变化,判断胎儿有无宫内缺氧状况。

孕晚期监测UA S/D 及MCA PSV 可协助产前常规超声检查评估FGR 和判断其妊娠预后[5]。

为了减少母婴并发症,提高围产期质量,预防和减少FGR 的发生是很必要的,必须开展产前诊断,加强产前监护,早发现、早诊断、早治疗、早干预,减少后遗症的发生。

参考文献[1]黄璐,许倩.胎儿生长受限94例临床分析[J].中国医药导刊,2010,12(8):41-42.[2]韩小英,于荣,刘维靖.胎儿宫内生长受限相关临床因素的分析.首都医科大学学报,2005,26(3):372-376.[3]韩玲秋.足月胎儿生长受限的妊娠结局[J].中国妇幼保健2006,21(7):57-58.[4]鲁筱莹,申明淑,战芳.胎儿生长受限的相关因素及分娩方式与新生儿结局关系的分析[J].中国当代医药,2010, 17(9): 425-426.[5]戴常平,李秋明,何平.彩色多谱勒超声在诊断胎儿生长受限(FGR)中的应用[J].中国优生与遗传杂志,2007,15(7):191-192.表2 FGR 组与对照组的分娩结局注:P<0.05为差异具有统计学意义。

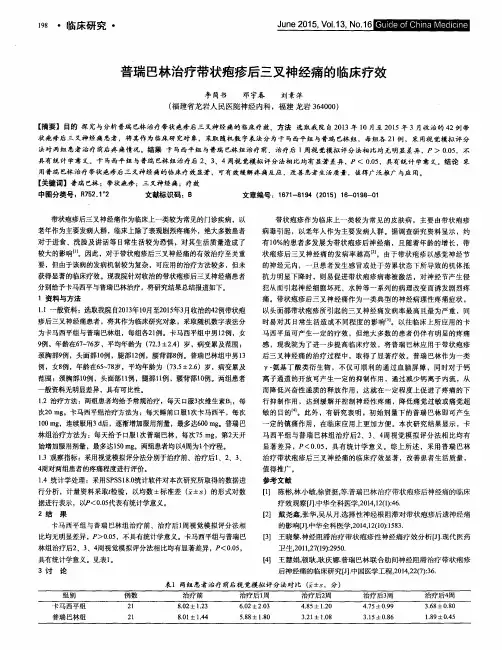

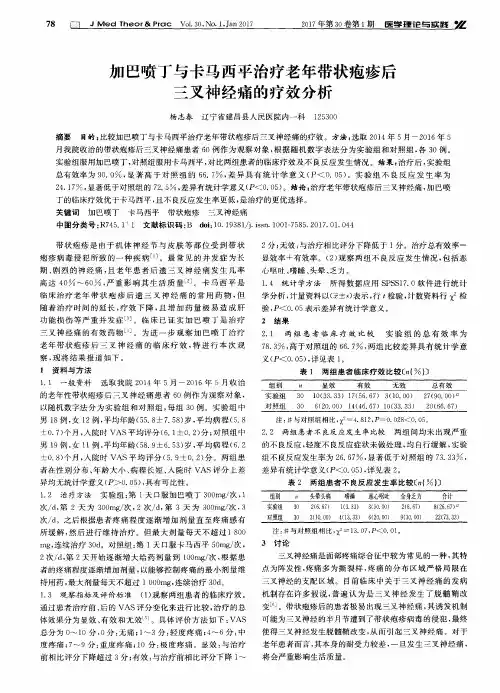

带状疱疹(herpes zoster)是水痘-带状疱疹病毒导致的一种病毒性皮肤病,在自然人群中的发病率为1.4%~4.8%,为皮肤科常见的皮肤病之一。

带状疱疹后遗神经痛(posther petic neuralgia, PHN)是指急性带状疱疹患者疱疹消退后神经疼痛持续经过3个月者[1]。

而在带状疱疹发病中,侵及三叉神经的占16.3%[2]。

而三叉神经分布区带状疱疹多见于50岁以上的老年患者,男女性发病几乎持平,最常发生在第一支(眼神经)分布区域,带状疱疹三叉神经痛的急性发作期的表现为神经支配区域的皮肤出现剧烈烧灼样疼痛、刺痛,还可伴有偶发的撕裂样痛或刀割样痛,严重者可影响患者的生活质量。

病变多由急性逐渐转变为慢性神经痛—带状疱疹后遗神经痛(PHN),其临床特征为持续性、自发性灼痛或深在性疼痛,跳痛,异常性疼痛和感觉过敏及难以忍受的瘙痒,可持续长达数年,患者常合并有抑郁和易怒的表现。

目前PHN 的治疗方法很多,其主要目的是:①缓解或解除疼痛;②改善睡眠;③提高生活质量。

现将带状疱疹后遗三叉神经痛的治疗进展综述如下。

1 药物治疗口服或经静脉途径给药仍然是目前治疗PHN 的首要方法,包括了:抗病毒制剂、抗抑郁药、抗癫痫药、糖皮质激素、麻醉性镇痛药等。

1.1 抗病毒药物 是带状疱疹急性期最常用的药物,抗病毒药物可缩短带状疱疹的疾病病程,防止并发症的发生,但缓解疼痛效果不明显。

临床上常用的有:病毒唑、无鸟环苷、阿昔洛韦,其中阿昔洛韦[3]带状疱疹后遗三叉神经痛的治疗进展王光建 石万田 (桂林市皮肤病防治医院 广西桂林 541002)【摘要】带状疱疹后遗神经痛(PHN)是带状疱疹的常见并发症,是一种顽固的慢性疼痛综合征,其发病机理目前仍不十分明确。

探讨老年人带状疱疹后三叉神经痛的综合治疗效果,本文综述了药物治疗、局部治疗、物理治疗、神经阻滞、手术疗法、中医中药治疗等方法。

认为PHN 的治疗预防是关键,抗惊厥药物加巴喷丁或普瑞巴林对三叉神经痛有很好的治疗效果,再加上使用星状神经节阻滞或配合超声激光照射镇痛效果更好,有助于预防PHN 的发生。

【关键词】带状疱疹 三叉神经痛 治疗【中图分类号】R752.1+2 【文献标识码】A 【文章编号】2095-1752(2012)07-0135-03万方数据136 医药前沿2012年3月具有高效低毒的特点,且对炎症细胞具有高度选择性,但LiQ 等[4]选取带状疱疹发病后72h 给予阿昔洛韦进行随机和半随机对照试验,其结果显示并没有降低PHN 的发病率。

抗病毒药物一般应用10~15天,也有人认为只要皮损存在就须应用抗病毒制剂。

1.2 抗抑郁药 三环类抗抑郁药(tricyclic antidepressants, TCAs)TCAs 目前是治疗PHN 的首选药物之一。

小剂量的TCAs 有助于消除患者的焦虑、不安和缓解疼痛。

其机理是通过抑制去甲肾上腺素和5-羟色胺的再摄取,增强涉及痛觉的脊神经元的抑制程度以及阻断a-肾上腺素能受体和钠通道而发挥治疗作用[5]。

此类药物主要包括多虑平(Doxepin)、阿米替林(Amitriptyline)、去甲替林(Nortriptyline)和地昔帕明(Desipramine)等。

TCAs 的副作用有嗜睡、口干、便秘、体重增加、尿路不畅、记忆力减退、直立性低血压和心脏传导阻滞等。

老年人用药要慎重,必要时监测血药浓度。

TCAs 禁用于青光眼、前列腺肥大和急性心肌梗死患者。

为了防止嗜睡、口干等副作用,主张使用低剂量开始TCAs 睡前服药来治疗PHN。

1.3 止痛药和非甾体抗炎药(Nonsteroidal Antiinflammatory Drugs,NSAIDs)NSAIDs 自阿司匹林于1898年首次合成,这类药物包括阿司匹林、对乙酰氨基酚、吲哚美辛、萘普生、萘普酮、双氯芬酸、布洛芬、尼美舒利、罗非昔布、塞来昔布等,该类药物具有抗炎、抗风湿、止痛、退热和抗凝血等作用,在临床上广泛用于骨关节炎、类风湿性关节炎、多种发热和各种疼痛症状的缓解。

但该类药物疗效持续时间短,患者会产生依赖性,且长期服用会出现副作用,如诱发胃溃疡等,所以临床应用受到限制,但对于急性带状疱疹三叉神经痛患者,它能增强其他镇痛药物的作用[6],常用的有乙酸类消炎痛、丙酸类布洛芬等。

1.4 抗惊厥药物(anticonvulsants)抗惊厥药历来被用来治疗神经痛。

卡马西平和丙戊酸是最早用于治疗神经性痛包括带状疱疹急性疼痛和PHN 的药物。

谭刚等[7]报道,卡马西平是治疗带状疱疹三叉神经痛的首选药物,它对减轻撕裂样痛和刀割样疼痛有效,但对持续疼痛无效[8],所以目前已不推荐作为一线用药。

加巴喷丁(gabapentin)对PHN 的异常性痛和烧灼样痛有显著的作用,疗效明显优于抗抑郁药和其他抗惊厥药,并被推荐为治疗PHN 的第一线药物[9.10]。

普瑞巴林(pregabalin)为加巴喷丁类似药,它具有比加巴喷丁更好的止痛效果和耐受性,还有助于改善睡眠,目前已用于治疗带状疱疹相关的神经痛[11.12]。

1.5 糖皮质激素 此类药物可缓解神经节后根及神经节处的炎症,因而可以减轻疼痛,尤其对老年人更重要。

早期应用能防止和减轻疱疹区的水肿,促进皮肤结痂,减少癍痕,减轻疼痛并有预防PHN 的作用[13],常用药物为地塞米松5~10mg/d,连用7~10d。

Lycka [14]主张用小剂量的皮质类固醇激素防止PHN 的发生,特别是急性发病后6-12周出现的疼痛。