铁路客运专线结构物沉降观测方案-简化_secret

- 格式:doc

- 大小:39.50 KB

- 文档页数:2

铁路沉降观测方案

背景

为了保证铁路线路的安全运营和保护环境,需要进行铁路沉降观测。

本方案旨在规范铁路沉降观测的程序和方法,保证观测结果的准确性和可靠性。

观测方法

铁路沉降观测的方法包括直接测量和间接测量两种。

直接测量法

直接测量法采用现场直接观测的方法,包括放线和测量两个步骤。

在放线阶段,需要在观测点周围的固定点上放置测量标志和接收器,确定观测点相对于这些固定点的位置;在测量阶段,使用高精度测量仪器对测量标志和接收器进行测量,并计算出各观测点的高程。

间接测量法

间接测量法采用无线测量和卫星测量两种方法,具有测量范围大、强度高、测量精度高等优点。

其中无线测量利用微波测距仪进行操作,卫星测量采用高精度卫星定位进行测量。

观测周期和结果的处理

铁路沉降观测周期一般为每年一次,具体时间由铁路管理部门组织确定。

观测数据应当及时处理和分析,形成观测报告,对观测结果进行分析评价,并制定相应的处理措施。

安全防范

在进行铁路沉降观测时,应当加强安全防范,严格遵守相关管理规定,确保观测人员的人身安全和设备安全,避免观测过程中发生意外事故。

结论

本方案规范了铁路沉降观测的程序和方法,保证了观测结果的可靠性和准确性,具有重要的实际应用价值。

铁路沉降观测方案精编清晨的阳光透过窗帘的缝隙,洒在了我的书桌上。

我拿起笔,开始构思这个铁路沉降观测方案。

十年的经验告诉我,这是一个需要严谨、细致、全面的工作。

我们要明确沉降观测的目的。

铁路作为我国交通运输的大动脉,其安全运行至关重要。

沉降观测的目的就是为了确保铁路线路的稳定性和安全性,提前发现并预警潜在的风险。

我们来看看沉降观测的对象。

主要包括路基、桥梁、隧道等铁路基础设施。

这些部位在长期的使用过程中,可能会因为地质条件、荷载作用等原因产生沉降,影响铁路的安全运行。

确定了观测对象后,我们要选择合适的观测方法。

沉降观测方法有很多,如水准测量、三角测量、卫星测量等。

根据实际情况,我们可以选择水准测量和卫星测量相结合的方法。

水准测量具有精度高、操作简便等优点,适用于小范围内的沉降观测;而卫星测量则具有覆盖范围广、观测速度快等优点,适用于大范围的沉降观测。

一、观测频率根据铁路线路的重要程度和使用年限,确定观测频率。

对于新投入使用的线路,前两年每季度观测一次;之后每年观测一次。

对于老旧线路,每半年观测一次。

二、观测点布设在铁路线路的各个关键部位,如桥梁、隧道、路基等,布设沉降观测点。

每个观测点应设置在易于观测、不受干扰的位置。

三、观测数据采集采用水准测量和卫星测量相结合的方法,对布设的观测点进行沉降观测。

水准测量数据采用往返观测,以提高观测精度;卫星测量数据通过实时动态定位,获取观测点的高程变化。

四、数据整理与分析将采集到的沉降观测数据整理成表格或图形,分析沉降趋势和沉降速率。

对于沉降速率超过预警值的部位,及时发出预警,并采取相应措施。

五、预警与处理根据沉降观测数据,制定预警指标。

当观测点的沉降速率超过预警指标时,立即启动应急预案,对铁路线路进行临时限速或封闭,确保铁路运行安全。

六、观测成果报告每季度、每年对沉降观测成果进行汇总,编写观测报告。

报告内容包括观测点沉降数据、沉降趋势分析、预警情况等。

七、持续改进根据观测成果,不断优化观测方案,提高观测精度和预警能力。

路基工程1、路基沉降变形观测(1)路基沉降观测控制标准无砟轨道地段路基可压缩性地基均进行沉降分析。

按照《客运专线无砟轨道铁路设计指南》4.1.4条:路基在无砟轨道铺设完成后的工后沉降,应满足扣件调整和线路竖曲线圆顺的要求。

工后沉降一般不应超过扣件允许的沉降调高量15mm;沉降比较均匀、长度大于20m的路基,允许的最大工后沉降量为30mm,并且调整轨面高程后的竖曲线半径应能满足下列要求:R sh≥ 0.4V sj2式中:R sh——轨面圆顺的竖曲线半径(m);V sj——设计最高速度(km/h)。

(2)一般规定1)观测的目的是通过沉降观测,利用沉降观测资料分析、预测工后沉降,指导进行信息化施工,必要时提出加速路基沉降的措施,确定无砟轨道的铺设时间,评估路基工后沉降控制效果,确保无砟轨道结构的安全。

2)路基上无砟轨道铺设前,应对路基沉降变形作系统的评估,确认路基的工后沉降和沉降变形满足无砟轨道铺设要求。

3)路基填筑完成或施加预压荷载后应有不少于6个月的观测和调整期。

观测数据不足以评估或工后沉降评估不能满足设计要求时,应延长观测时间或采取必要的加速或控制沉降的措施。

4)评估时发现异常现象或对原始记录资料存在疑问,要进行必要的检查。

(3)沉降观测的内容路基变形监测的内容主要有:路基面沉降变形监测、路基基底沉降监测、既有线监测、水平位移监测、地基土深层沉降监测。

(4)沉降观测断面和观测点的设置沉降观测装置应埋设稳定,观测期间应对观测装置采取有效的保护措施。

根据经验,埋设的观测设施的有效性以及对其保护是否得力是决定整个观测工作成败的关键。

各部位观测点应设在同一横断面上,这样有利于测点看护,便于集中观测,统一观测频率,更重要的是便于各观测项目数据的综合分析。

路基沉降观测断面及观测断面的观测点的布置应按设计要求进行布设,并根据地形地质条件、地基处理方法、路堤高度、地形地势的起伏情况、堆载预压等具体情况,结合沉降观测方法和工期要求核对设计资料,根据施工核对的地质、地形等情况调整或增设。

铁路沉降观测实施方案铁路沉降观测是指对铁路线路及其周围环境进行沉降变形的监测和分析,以保证铁路线路的安全运营。

本实施方案旨在规范铁路沉降观测的实施流程、技术要求和数据处理,确保观测结果准确可靠,为铁路安全运营提供技术支持。

一、观测方案确定。

1. 观测目的,根据铁路线路的特点和使用情况,确定观测的具体目的,包括但不限于监测铁路路基和桥梁的沉降情况,评估铁路线路的安全性和稳定性。

2. 观测范围,确定观测的具体范围,包括铁路线路及其周围环境,重点关注可能出现沉降问题的区域。

3. 观测周期,根据铁路线路的使用情况和环境变化,确定观测的周期,一般为每年或每季度进行一次定期观测,同时可以根据需要进行临时观测。

二、观测方案实施。

1. 观测点布设,根据观测范围确定观测点的布设位置,合理选择观测点,保证观测结果的代表性和可靠性。

2. 观测方法选择,根据观测点的具体情况,选择合适的观测方法,包括但不限于GPS测量、水准测量、测斜仪监测等,同时结合现场实际情况,灵活调整观测方法。

3. 观测数据采集,按照规定的观测周期和方法,进行观测数据的采集,确保数据的准确性和完整性。

4. 观测数据处理,对采集到的观测数据进行处理和分析,得出沉降变形的情况和趋势,及时发现问题并采取相应的措施。

三、观测结果应用。

1. 结果评估分析,根据观测结果对铁路线路的安全性和稳定性进行评估分析,及时发现问题并提出改进措施。

2. 结果报告汇总,将观测结果进行汇总整理,编制观测报告,包括观测方法、数据采集和处理过程、结果分析及建议等内容。

3. 结果应用指导,根据观测报告的结果和建议,指导铁路管理部门进行相关的维护和修复工作,保障铁路线路的安全运营。

四、观测方案管理。

1. 观测方案修订,根据实际情况和技术发展,及时修订观测方案,确保观测工作的科学性和有效性。

2. 观测方案培训,对观测人员进行培训,提高其观测技术和数据处理能力,确保观测工作的质量和效率。

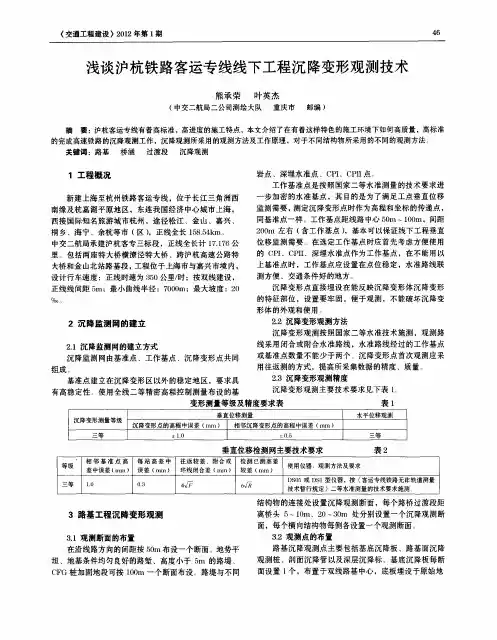

客运专线沉降变形观测方案新建铁路石家庄至武汉客运专线(河北段)SZ-3标段沉降变形观测方案版本:受控状态:编制:复核:审核:批准:有效状态:中铁四局集团有限公司石武铁路客运专线(河北段)项目经理部第五分部二00九年一月九日目录一、沉降观测范围 (2)二、沉降观测技术依据 (2)三、沉降观测一般技术要求 (2)四、桥梁地段变形观测技术要求 (7)五、人员及测量仪器配置 (14)六、附表 (15)沉降观测技术方案一、沉降观测范围中铁四局集团有限公司石武铁路客运专线(河北段)项目经理部第五分部,本管段里程:DK442+333.15~DK454+336.18二、沉降观测技术依据1.《建筑变形测量规程》(JGJ/T8-99);2.《客运专线无碴轨道铁路工程测量暂行规定》;3.《客运专线铁路无碴轨道铺设条件评估技术指南》;4.《国家一、二等水准测量规范》(GB12897—2006)。

5.设计院沉降变形观测方案三、沉降观测一般技术要求本管段以桥梁下部结构物桥墩承台的垂直位移观测为主,水平位移监测根据桥梁工点具体要求确定。

1.变形测量等级及精度要求本管段变形测量等级及精度要求按表4-1规定执行:(表4-1)2.变形监测网主要技术要求及建网方式(1)垂直位移监测网1)垂直位移监测网主要技术要求垂直位移监测网主要技术要求按表4-2执行:(表4-2)2)垂直位移监测网建网方式本管段范围内垂直位移监测按变形等级三等的要求施测,其监测网布设方法为:在全线二等精密高程控制测量布设的基岩点、深埋水准点及一般水准点的基础上,按照国家二等水准测量的技术要求进一步加密水准基点或设置工作基点至满足工点垂直位移监测需要。

根据京津城际沉降观测经验,加密后的水准基点(含工作基点)间距按不大于200m 布设,保证线下工程垂直位移监测需要。

对于连续梁沉降变形观测根据设计要求再进行确定。

3.变形测量点的布置要求根据设计院沉降观测方案要求,变形测量点分为基准点、工作基点和变形观测点。

铁路沉降观测实施方案一、背景介绍铁路线路的沉降观测是指通过对于铁路路基、桥梁、隧道等结构变形进行定量观测,以及分析、评估结构变形导致的安全隐患和对列车运行的影响。

这对于保证铁路线路的安全运营、提高铁路线路运输能力具有重要意义。

因此,建立科学合理的铁路沉降观测实施方案十分必要。

二、观测目的1.确定铁路线路沉降的状况和变化趋势,及时预警并采取措施解决安全隐患;2.分析铁路沉降对列车运行的影响,为运输计划的调整和优化提供依据;3.评估铁路线路的安全状况,确保安全运营。

三、观测内容1.铁路线路各关键区段的路基、桥梁、隧道等结构的水平和垂直位移观测;2.铁路线路沉降监测点的选择和布设;3.按照观测点布设,进行观测设备的安装调试;4.观测数据的采集和处理;5.观测数据的分析、评估和报告编制。

四、观测方法1.设计观测点:依据铁路线路的特点和重要区段,确定观测点的位置和数量。

观测点应覆盖不同类型的结构,如路基、桥梁、隧道等。

观测点的数量要充分体现观测的全面性和代表性。

2.观测设备的选择和布设:根据观测内容和要求,选择合适的观测设备。

观测设备应具有高精度、稳定性好等特点。

观测设备的布设应考虑到易于安装、调试和维护。

3.观测数据的采集和处理:按照观测周期进行定期的观测数据采集。

观测数据采集的频率要根据实际情况进行确定,通常可以选择每月或每季度进行观测。

观测数据采集后,应及时进行处理和分析,提取关键指标,如沉降速率、变化趋势等。

4.观测数据的分析、评估和报告编制:根据观测数据的分析和评估结果,编制相应的报告。

报告应包括观测结果的说明、结论和建议等内容,以供相关部门参考。

五、观测质量控制1.观测设备的校准和维护:观测设备在安装前需要进行校准,保证其测量精度和准确性。

观测设备的维护和保养要定期进行,确保其正常工作。

2.观测数据的准确性和可靠性控制:观测数据采集应按照规定的流程和方法进行,确保数据的准确性和可靠性。

观测数据的处理要科学合理,采用合适的方法进行数据分析。

西成铁路客运专线沉降变形观测实施方案施工合同段:西成客专XCZQ-*标合同段编号: [2013]CL010致华铁工程咨询有限责任公司西成客专监理站 (驻地监理站):我单位根据施工合同的有关规定已编制完成沉降变形观测实施方案,并经我单位技术负责人审查批准,请予以审查。

附:沉降变形观测实施方案施工单位(章)专业工程师:技术负责人:日期:年月日监理单位意见:监理单位(章)专业监理工程师:总监理工程师:日期:年月日评估单位意见:评估单位 (章)专业工程师:负责人:日期:年月日建设单位意见:建设单位 (章)专业工程师:负责人:日期:年月日新建铁路西安至成都铁路客运专线(陕西境内)XCZQ-*标段线下工程沉降变形观测实施方案编制:审核:审批:*****西成客专项目部二〇一三年十月目录1 工程概况 (1)1.1 自然环境 (1)1.2 交通、地形、地貌情况 (1)1.3 工程情况 (2)2 组织机构 (2)3 仪器设备配置情况 (4)4 沉降观测基准网的建立 (4)4.1基准网的布设原则 (4)4.2基准网精度 (5)5 沉降变形观测的内容及实施 (6)5.1观测的项目及控制标准 (6)5.2观测断面的布置 (7)5.3观测点的布设原则及元件的埋设要求 (7)5.4沉降变形观测频次 (12)5.5沉降变形观测的方法和精度 (14)5.5 沉降变形观测的水准路线 (15)5.6 沉降变形观测的数据处理及资料整理 (17)5.7 重点沉降观测段落 (19)6 自评报告的编制 (19)7 质量保证措施 (21)7.1人员、仪器的检查标定及管理制度 (21)7.2沉降观测工作实施中的质量控制 (21)7.3 标段重点沉降观测段落的应对措施 (24)7.4观测标志的保护措施和制度 (25)8 安全保证措施 (26)9 应急预案 (27)10 信息反馈 (27)11 资料验收归档 (28)11.1准备阶段 (28)11.2 测量阶段 (28)12仪器检定证书及人员资质 (29)附表1:南郑特大桥沉降观测断面布设情况表 (30)附表2:养家河大桥沉降观测断面统计表 (41)附表3:中梁隧道沉降观测断面统计表 (42)附表4:阜川隧道沉降观测断面统计表 (42)附表5:房家湾隧道沉降观测断面统计表 (44)1 工程概况1.1 自然环境新建铁路西成客专(陕西段)XCZQ-*标段处于陕西省汉中市南郑县和勉县境内,位于秦岭山脉以南山前区,行进在安坎、高台、新集、阜川、漆树坝等集镇。

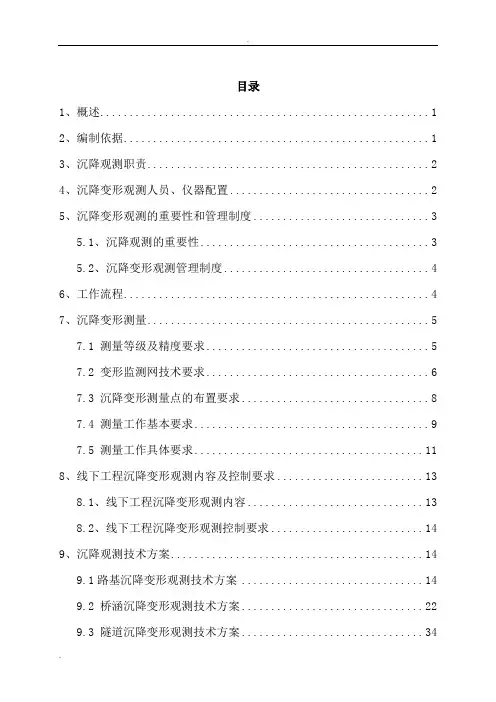

目录1、概述 (1)2、编制依据 (1)3、沉降观测职责 (2)4、沉降变形观测人员、仪器配置 (2)5、沉降变形观测的重要性和管理制度 (3)5.1、沉降观测的重要性 (3)5.2、沉降变形观测管理制度 (4)6、工作流程 (4)7、沉降变形测量 (5)7.1 测量等级及精度要求 (5)7.2 变形监测网技术要求 (6)7.3 沉降变形测量点的布置要求 (8)7.4 测量工作基本要求 (9)7.5 测量工作具体要求 (11)8、线下工程沉降变形观测内容及控制要求 (13)8.1、线下工程沉降变形观测内容 (13)8.2、线下工程沉降变形观测控制要求 (14)9、沉降观测技术方案 (14)9.1路基沉降变形观测技术方案 (14)9.2 桥涵沉降变形观测技术方案 (22)9.3 隧道沉降变形观测技术方案 (34)10、沉降变形观测资料的提交与数据管理 (38)10.2数据录入与输出管理 (40)11、线下工程沉降变形观测计划和时间 (40)12、线下工程沉降变形观测质量及安全保证措施 (40)12.1、线下工程沉降变形观测安全保证措施 (40)12.2、线下工程沉降变形观测质量保证措施 (41)线下工程沉降观测实施方案1、概述本标段为站前工程施工XZZQSG-2标段,位于川滇两省交界的边远山区,施工起讫里程:DK194+516.98~DK230+910,正线线路全长36.393km。

铁路建设等级为I级,正线为单线,设计时速为120公里/小时。

主要工程数量:隧道29.6986km /8座、桥梁4.15km/14座、正线路基长2.5444km,车站3座(高峰寺会让站、马家坝中间站、下坪会让站)。

重点工程:长岭隧道(DK203+077.5),长度7775m,本标段施工整个隧道;斑竹林隧道(DK228+611),长度12758m,本标段施工进口段8678m。

2、编制依据(1)《客运专线铁路无碴轨道铺设条件评估技术指南》铁建设[2006]158 号;(2)《高速铁路工程测量规范》(TB10601-2009);(3)《国家一、二等水准测量规范》(GB12897-2006);(4)《建筑沉降变形测量规程》(JGJ8-2007);(5)《工程测量规范》(GB 50026-2007);(6)《高速铁路设计规范》(TB10621-2009);(7)《高速铁路路基工程施工质量验收标准》(TB10751-2010);(8)《高速铁路桥涵工程施工质量验收标准》(TB10752-2010);(9)《高速铁路隧道工程施工质量验收标准》(TB10753-2010);(10)《高速铁路桥涵工程施工技术指南》(铁建设2010-241号);(11)《高速铁路路基工程施工技术指南》(铁建设2010-241号);(12)《高速铁路隧道工程施工技术指南》(铁建设2010-241号);(13) 铁道部有关规定。

新建铁路京石客运专线、石武客运专线石郑段沉降变形观测技术方案铁道第三勘察设计院天津2008年11月25日目录一、沉降观测范围 (1)二、沉降观测技术依据 (1)三、沉降观测一般技术要求 (1)四、桥涵地段变形观测技术要求 (9)五、路基地段沉降观测技术要求 (20)六、附表 (28)沉降观测技术方案一、沉降观测范围京石客运专线、石武客运专线石郑段正线二、沉降观测技术依据1.《建筑变形测量规程》(JGJ/T8-99);2.《客运专线无碴轨道铁路工程测量暂行规定》;3.《客运专线铁路无碴轨道铺设条件评估技术指南》;4.《国家一、二等水准测量规范》(GB12897—2006)。

5.路基和桥梁设计文件三、沉降观测一般技术要求京石客运专线、石武客运专线石郑段线下工程变形观测工作以桥梁、路基、隧道等建(构)筑物的垂直位移观测为主,水平位移监测根据桥梁、路基、隧道工点具体要求确定。

1.变形测量等级及精度要求2.变形监测网主要技术要求及建网方式(1)垂直位移监测网1)垂直位移监测网主要技术要求垂直位移监测网主要技术要求按表4-2执行:(表4-2)2)垂直位移监测网建网方式线下工程垂直位移监测一般按变形等级三等的要求施测,其监测网布设方法为:在全线二等精密高程控制测量布设的基岩点、深埋水准点及一般水准点的基础上,按照国家二等水准测量的技术要求进一步加密水准基点或设置工作基点至满足工点垂直位移监测需要。

根据京津城际沉降观测经验,加密后的水准基点(含工作基点)间距不大于200m时,可基本保证线下工程垂直位移监测需要。

对于技术特别复杂、垂直位移监测变形测量等级要求二等及以上的重要桥隧工点,应独立建网,并按照国家一等水准测量的技术要求进行施测或进行特殊测量设计。

(2)水平位移监测网1)水平位移监测网主要技术要求2)水平位移监测网建网方式水平位移监测网一般按独立建网考虑,根据变形测量等级及精度要求进行施测,并与施工平面控制网进行联测,引入施工测量坐标系统,实现水平位移监测网坐标与施工平面控网坐标的相互转换。

浅谈铁路工程测量的学习及应用伴随着科学技术的日益发展,现代的测量技术也日趋的成熟,尤其是在高速铁路(200km/h~350km/h)快速发展的背景下,各种高精度的测绘仪器以及GPS(全球定位系统)的使用,使得测量方法和效率逐步的提高,工作更加的便捷、省时。

铁路测量施工有着程序交错,要求精度高,任务重,时间紧,工作条件艰苦等特点,这就要求我们有着严密的工作规划和实施细则,才能满足施工进度和精度的要求。

随着技改措施调整后,加之按照上级部署和现场施工条件循序渐进的打开了施工局面。

工程未动,测量先行,根据现有的资源,加大力度复核所有的测量资料,这就使我们的测量工作也面临着严峻的挑战,同时对测量人员加强培训,使综合素质更高,实际操作更强,技术更严谨、务实,只有这样才能满足生产和铁路工程测量规范的要求。

一、工程概况我单位(XX建设集团路桥工程有限公司)负责进行中标承建的XX标段第一项目部测量任务,其中桥梁39座,特大桥9座,大、中、小桥30座,总长18.96km;路基38段,总长7.024 km,涵洞11座,梁场1处。

起始于怀集县蓝钟镇(与九标DK628+043.27相接)葵扇大桥,前行进入马宁镇后经梁村镇,跨新塘水库后进入冷坑镇,穿越规划汕昆高速公路(梁场附近)后再次进入XX镇,前行跨XX 河、XX省道后进入XX镇,横跨规划XX高速公路至大沙大桥止(DK654+027.46),往肇庆方向延伸。

沿线位于丘陵区边缘地带,地形起伏较大,地面高程40~110m。

其中测量的主要任务是:复核精密控制网(C PⅠ、C PⅡ、C PⅢ)及加密控制点;路基、桥涵的沉降变形观测;测量资料的整理归档;竣工测量的移交等工作。

二、客运专线控制网的建立1 铁路客运专线精密测量客运专线铁路精密工程测量是为了保证客运专线铁路非常高的平顺性,轨道测量精度要达到毫米级。

观测的主要内容是路基、桥涵沉降观测和梁体徐变。

沉降观测应测定路基、桥涵地基的沉降量、沉降差及沉降速度。

铁路沉降监测方案

正确

一、概述

1.1目的

确定监测计划,以满足铁路沉降监测要求,制定出针对性的监测方案,以确保铁路设施安全可持续的发展。

1.2研究范围

本方案仅对包括铁路中的桥梁、隧道、桥墩等结构物进行沉降监测,

不涉及轨道。

1.3依据

本文档的设计和合约要求的计划在《建筑物沉降监测技术规范》

(JGJ141-2023)的基础上编写。

二、监测目标

2.1监测目标

通过监测获得结构的总体沉降量、分区沉降量和局部沉降量,用以评

价结构施工过程中材料塑性软化程度、施工质量及施工过程中产生的应力,并进行破坏模式的研究和结构安全性评定。

2.2监测计划

2.2.1监测点位:根据桥墩、桥梁、隧道结构物的设计特点等,选定

合适的监测部位,设定监测点位;

2.2.2监测方法:采用直径微小测斜仪、多点测斜仪、沉降相位斜仪、增量角斜仪等测量技术,确定参数设置;

2.2.3监测频率:在施工过程中,桥墩、桥梁、隧道结构物每进行一

次施工作业时,应进行一次或多次观测;

2.2.4报告格式:按照“工程基本情况”、“监测项目”、“观测结果”、“结果分析”“处理意见”“结论”。

新建铁路某客运专线路基沉降观测元件埋设及变形观测实施方案编制:复核:某某客专二作业队二00八年十月目录一、沉降观测元件埋设(一)、工程概况 (3)(二)、各种元器件的埋设及布置示意图............. .......82.1、各种元器件的埋设...................................8(1)沉降监测桩的埋设..................................8(2)沉降板的埋设......................................8(3)位移边桩的埋设....................................9(4)剖面沉降管的埋设..................................9(5)位移监测桩的埋设. (10)(6)测斜管的埋设 (10)2.2、各种类型监测剖面元件布置示意图及主要元件数量 (10)(1)A1型 (11)(2)C1型 (11)(3)D型 (11)(4)E1型 (11)(5)E2型 (12)(6)F1型 (12)(7)F2型 (12)(8)G型 (13)(9)H型 (13)(10)J型 (13)二、路基沉降变形观测实施方案1、沉降变形观测系统实施细则.......................... ..142、沉降变形观测范围、内容.......................... ... .143 路基沉降变形观测.......................... ... ... ..144、桥涵沉降观测.......................... ... ... ... ..185、过渡段沉降观测.......................... ... ... ... ..196、沉降变形测量.......................... ... ... ... . (20)7、测量观测资料整理及提交资料 (22)交底内容一、沉降观测元件埋设(一)、工程概况某某客专二作业队施工起止里程为:DK143+874.53~DK151+375.45,全线共长7.5公里。

铁路客运专线路基沉降控制方案1.施工方案⑴路基工程施工应按设计要求进行地基沉降、侧向位移等动态观测。

路基上铺设轨道前,应对路基变形进行系统评估,确保路基变形符合设计要求。

⑵路堤开始填筑后,应对路基沉降进行系统观测,沉降观测资料应及时整理、汇总分析。

路基填筑完成或施加预压荷载后应有不少于6个月的观测和调整期。

观测数据不足以评估或工后沉降评估不满足设计要求时,应延长观测期或采取必要的加速或控制沉降的措施。

⑶路基工后沉降应符合下列规定:设计行车速度250km/h路基工后沉降一般地段不应大于10cm,桥台台尾过渡段不应大于5cm,沉降速率不应大于3cm/年。

⑷为了保证路基填筑过程中的安全,在采用排水固结加固的软土地基上填筑路堤时,应控制填筑速率。

其控制标准为:路堤中心地面沉降速率不应大于10mm/昼夜,坡脚水平位移速率不应大于5mm/昼夜。

⑸观测基桩应按设计要求设于不受施工影响的稳定地基内,并定期进行复核校正。

观测装置及观测桩应埋设稳定、牢固,施工中应保护好观测基桩、观测装置和观测桩。

⑹沉降水准测量的重复精度不低于±1mm,读数取位至0.1mm;剖面沉降观测的重复精度不低于±4mm/30m。

路基沉降观测频次应符合表1的规定,环境条件发生变化或数据异常时应及时加密观测频次。

①变形观测应按照设计要求布置测点,每个观测段落至少应有2个工作基点,形成附合或闭合水准线路。

②观测装置的设置应符合下列规定:A.边桩的埋置深度一般地区不宜小于 1.4m,冻胀土地区应埋入冻结深度以下不少于0.5m,桩顶露出地面的高度不应大于10cm。

埋设桩的周围应回填密实,桩周上部50cm用混凝土浇筑固定,确保边桩埋置稳固。

边桩应按二等水准标准测量边桩坐标及桩顶高程作为初始读数。

B.沉降观测桩应待基床表层级配碎石施工完成后埋设,桩周用水泥砂浆浇筑固定。

沉降观测桩应按二等水准标准测量粧顶高程作为初始读数。

C.沉降板埋设位置采用全站仪定位,埋设处宜垫砂找平,埋设时保证测杆与水平面垂直。

铁路客运专线结构物沉降观测方案

关键字:结构物;沉降;观测方案

摘要:沉降观测决定无碴轨道的施工时间。

施工中加强沉降观测对保证结构物及过渡段的施工质量非常重要。

本文重点介绍铁路客运专线结构物(过渡段)沉降观测的内容、测点布置、

观测的频度及精度、评定方法和判定标准等,为施工质量控制提供一定的参考。

1 沉降监测网的建立及测量技术要求

沉降监测网的建立、精度要求等应符合《客运专线无碴轨道铁路工程测量技术暂行规定》的要求。

沉降监测网应在施工高程控制网的基础上加密建立,按二等水准测量的精度和测量方法进行施测。

施工高程控制网点间距一般不宜大于200m,以便对沿线桥梁和路基等建筑物或构筑物进行沉降观测。

在沉降监测网建立后,应做好保护工作,同时,定期对沉降监测网进行复测,周期一般不长于六个月。

沉降监测使用精度不低于DSZ1的自动安平水准仪或DS1的气泡式水准仪,采用的水准标尺应与之配套,且是带有两排分划的线条式铟瓦合金标尺。

水准仪和水准标尺各项技术指标需符合《国家一、二等水准测量规范》(GB 12897-91)有关规定,且应在沉降观测前和观测过程中的规定时间段进行标定。

沉降观测置镜点、观测路线、观测人员、观测设备一般固定,在成像清晰稳定的条件下进行观测。

2 桥涵沉降观测

2.1 沉降观测的内容及布置

2.1.1 桥梁

(1)桥梁工程的每个墩、台均要进行沉降观测,观测标志应尽量靠近地面(水面)。

(2)桥墩:观测点原则上设在桥墩,数量每墩不少于4处,分别设在每个墩的墩身四角。

观测点距地面(水面)高度在1m左右,特殊情况可按照确保观测精度、方便观测、利于测点保护等原则进行确定。

(3)桥台:观测点原则上设在台顶(台帽及背墙顶),数量每个台顶不少于4处,分别设在台帽两侧及背墙两侧(横桥向)。

2.1.2涵洞

每个涵洞均要进行沉降观测,数量每个涵洞不少于6处,观测点原则上设在涵洞两侧边墙上,位于涵洞进出口及涵洞中心。

沉降变形观测点设计图和埋设要求:设计单位结合具体设计方案并参照《无碴轨道铺设条件评估技术指南》,在实施性沉降观测设计方案中明确。

2.2 观测精度及频度

桥涵基础沉降变形的观测精度为±l mm,读数取位至0.1 mm。

每阶段的沉降观测,开始一般每周观测一次,以后视两次观测沉降量的变化情况,适当调整沉降观测的频度,但两次的观测沉降量不宜大于1mm,具体要求见下表1

表1 墩台基础沉降观测频次

2.3 评估方法和判定标准

2.3.1 资料整理

分析评估以前,应收集整理以下资料:桥涵沉降及变形观测资料;桥涵地段线路纵断面图、工程地质纵横断面图、桥涵设计图纸和说明书、沉降计算报告等相关设计资料;施工过程、施工核查、施工记录和原材料检验情况等施工资料;施工质量控制过程和抽检情况等监理资料。

根据观测资料,及时绘制每个观测标志点的荷载——时间——沉降曲线,见图1。

2.3.2评估分析方法及评估标准

桥涵基础沉降分析评估应采用曲线回归法。

根据桥涵实际荷载情况及观测数据,作回归分析及预测,综合确定沉降变形的趋势。

曲线回归的相关系数应不低于0.92。

首次回归分析时,观测期不少于桥涵主体工程完工后三个月;对于岩石地基等良好地质的桥涵,不应少于一个月;两次回归结果预测的最终沉降差值不大于8mm。

桥梁主体结构完工至无碴轨道铺设前,沉降预测的时间应满足以下条件:

s(t)/s(t=∞)≥75%

式中:S(t)——预测时的的沉降观测值。

S(t=∞)——预测的最终沉降值。

根据沉降观测资料推算的工后沉降应符合下列标准:

(1)桥墩台均匀沉降量≤20mm。

(2)相临墩台沉降量之差≤5mm。

(3)涵洞基础工后沉降不应大于15mm。