发展心理学—6(个性发展)

- 格式:ppt

- 大小:272.50 KB

- 文档页数:66

1、发展心理学:研究个体从受精卵开始到出生,成熟,直至衰老的生命过程中心理发展发展的特点和规律。

2、儿童的同伴关系:是儿童在交往过程中建立和发展起来的一种儿童之间特别是同龄人之间的人际关系,它存在于整个人类社会。

3、依恋:婴儿与主要抚养着(通常是母亲)之间最初的社会性联结,也是情感社会化的重要标志4、性别认同:是对一个人在基本生物学特性上属于男或者女的认知和接受,即理解性别。

5、社会化:个体在与社会环境相互作用中获得他所处的社会的各种行为规范、价值观念和知识技能,成为独立的社会成员并逐步适应社会的过程。

6、年龄特征:个体心理发展的各个阶段中形成的一般特征(带有普遍性),典型特征(具有代表性)或本质特征(表示有一定的性质)。

7、角色采择:也称观点采择,是指儿童采取他人的观点来理解他人的思想和情感的一种认知技能。

8、学习障碍:是指一个异质群体在听说读写推理和数学能力的获得和运用上有明显的困难和障碍。

9、爱情:男女间一方对另一方所产生的爱慕恋念的感情10、心理发展:一个人的心理(从出生到成年)在环境与教育的影响下,在低级心理机能的基础上,逐步向高级心理机能转化的过程。

1、简述婴儿依恋发展阶段第一阶段:无差别的社会反应阶段(出生到3个月)第二阶段,有差别的社会反应阶段(3个月到6个月)第三阶段,特殊的情感联结阶段(6个月到2岁)第四阶段,目标调整的伙伴关系阶段(2岁以后)2、简述幼儿同伴关系/交往的作用:首先,同伴可以满足儿童归属和爱的需要以及尊重的需要;其次,同伴交往为儿童提供了学习他人反应的机会;再者,同伴还是儿童特殊的信息渠道和参照框架;此外,同伴还是儿童得到情感支持的一个来源。

3、小学儿童自我评价发展的特点(1)从顺从别人的评价发展到有一定独立见解的评价,自我评价的独立性随年级的升高而提高。

儿童逐步减轻对他人评价的依赖性,独立地进行自我评价的能力在不断发展。

(2)从比较笼统的评价发展到对自己个别方面或多方面行为的优缺点进行评价(3)小学儿童开始出现对内心品质进行评价的初步倾向,值得注意的是,直到小学高年级,儿童进行抽象评价和内心世界的评价的仍然不多。

第6章婴儿和学步儿的认知发展第一节皮亚杰的认知发展理论:感觉运动阶段1.0-2岁:主要靠感觉和动作来探索周围的世界,逐渐能够协调感知和动作,通过感知和动作来理解并影响周围环境皮亚杰将感知运动阶段细分为六个子阶段,详细描述了婴儿从对世界毫无目的地探究世界到有目的的探究的不同阶段的特点。

2.皮亚杰认为,婴儿刚生下来并不认识世界,也不会有目的地探究世界,但是循环反应为他们提供了认识世界的特殊手段。

重复发生的反应,即循环反应。

3.客体永久性指当一个物体离开婴儿的视线后,婴儿能够意识到其持续存在。

客体永久性概念的获得是一个逐渐的过程。

4-8个月,初步获得客体永久性,能够寻找自己丢弃的东西。

8-12个月,能够寻找藏起来的东西,出现AB错误1-1.5岁,不再犯AB错误1.5-2岁,完全获得客体永久性,即使没有看到物品被藏起来,也会寻找。

第二节婴儿和学步儿信息加工能力的发展一、研究婴儿感知觉的方法1.视觉偏好法:研究者给婴儿同时呈现至少两种刺激,观察婴儿是否对其中的一个更感兴趣。

2.高振幅吮吸法:让婴儿吮吸一个镶嵌电路的特殊奶嘴,研究者通过分析婴儿的吮吸动作,研究婴儿对环境的感知。

3.诱发电位法:给婴儿呈现一种刺激,记录他们看到刺激时脑电波4.习惯化方法用习惯化方法测试婴儿分辨两种不同刺激物的能力时,研究者首先反复呈现一种刺激物,使婴儿习惯化,然后呈现第二个刺激物。

如果婴儿能做出区分,便会便显出去习惯化——即婴儿密切关注新刺激物,同时呼吸或心跳频率改变。

二、知觉的发展(一)听知觉的发展新生儿对人类的语音特别敏感7-10个月的婴儿,更喜欢听分句与分句之间自然停顿的句子,不喜欢听非自然停顿的句子9个月,对符合母语的重音规则的口语更感兴趣,听的时间也更长(二)视知觉的发展1、图形知觉0-2个月的婴儿,更喜欢看那些他们能够看得清楚的东西,即中等复杂、对比度高的视觉图形,尤其能够吸引他们注意力的、运动着的图形。

2-12个月,婴儿的视觉系统迅速成熟,逐渐能够辨别越来越复杂的视觉图形,并且能够进行整合以知觉到完整的视觉形状。

发展心理学是研究人类在整个生命周期内心智和行为发展的学科。

以下是一些发展心理学的基本知识点:

1. 发展阶段:

-婴儿期(0-2岁):主要发展身体和感知能力,建立安全感和依恋关系。

-幼儿期(2-6岁):开始发展语言能力、社交能力和自我意识。

-童年期(6-12岁):认知能力逐渐成熟,开始建立价值观和道德观念。

-青少年期(12-18岁):身心发展迅速,面临身份认同、自我探索等挑战。

-成年期(18岁及以上):继续发展认知、情感和社会技能,追求事业和家庭平衡。

2. 发展理论:

-皮亚杰认知发展理论:强调儿童通过主体与客体的互动来建构认知结构。

-维果茨基社会文化理论:认为人类思维和行为是在社会文化环境中发展形成的。

-艾里克森心理社会发展理论:提出了不同阶段的发展任务和危机,强调个体身份认同的建立。

3. 情绪和社会发展:

-儿童情绪发展:从情绪表达到情绪调节的发展过程,如情绪认知、情绪表达方式等。

-社会认知发展:包括他人观察、社会角色认识、同理心等社会认知能力的培养。

4. 性别角色和身份认同:

-性别角色认知:儿童如何认识性别,形成性别角色认知和性别身份认同。

-性别发展:探讨性别对个体发展的影响,以及性别认同形成的过程。

5. 发展障碍和干预:

-自闭症、注意力缺陷多动障碍(ADHD)等发展障碍的诊断和干预。

-重视早期干预和家庭支持,帮助儿童克服发展障碍,促进健康发展。

以上是发展心理学的一些基本知识点,通过深入学习这些知识点,可以更好地理解人类发展的规律和特点,指导实践中的教育、家庭和社会工作。

![发展心理学[第六章小学儿童心理的发展]山东大学期末考试知识点复习](https://uimg.taocdn.com/e739fa34376baf1ffd4fad04.webp)

第六章小学儿童心理的发展儿童进入小学后的一个最重大变化就是开始了正规的学校生活,这为他们心理的发展提供了非常有利的客观条件。

在这段时间里,儿童通过直接学习和间接学习充分地吸收着各方面的知识,在学校的集体生活中发展着各种社会技能,使他们在认知能力和社会性发展方面取得了重大进步。

第一节小学儿童的一般问题一、年龄阶段小学是指儿童从6、7岁到12、13岁这一时期,这时儿童进人学校,学习活动逐步取代游戏活动而成为主要活动,所以,这个时期又称为学龄初期或小学期。

二、基本特征小学是儿童心理发展上的一个重大转折时期,主要表现出以下三个特征:(一)学习成为主导活动进入小学以后,儿童开始了正规的、系统的学习,学习成为了儿童的主导活动。

学习活动与游戏活动有很大不同,学习是在老师的指导下有目的、有系统地掌握知识技能和行为规范的活动,是一种社会义务。

儿童在学校里不仅要学习自己感兴趣的东西,而且要学习自己不感兴趣,但又是必须学习的。

与游戏相比,学习具有社会性、目的性、系统性和强制性。

(二)掌握书面言语并向抽象逻辑思维过渡在幼儿阶段时,口头言语和具体形象思维在儿童的心理发展中占重要地位。

儿童进人小学后,书面言语成为儿童学习的专门对象。

由于书面言语的掌握,扩大了儿童的知识范围,发展了儿童各种心理过程,促进了儿童掌握概念、进行判断推理等抽象思维能力的发展。

(三)开始有意识地参加集体活动进入小学后,儿童的活动都是以班集体为单位进行的。

在共同的学习活动中,儿童之间相互交流、相互帮助,逐渐发展起集体意识,掌握了各种基本的社会交往技能和行为规范,形成和发展了良好的品德。

第二节小学儿童的学习一、小学儿童的学习特点小学儿童的学习特点与这个阶段的年龄特点紧密联系。

主要表现在以下几个方面:(一)学习动机儿童的学习动机直接影响着儿童的学习态度和学习成绩。

研究表明,小学儿童的学习动机往往与具体的学习活动联系在一起,如为了得到好分数,为了得到表扬和奖励,为了个人前途学习等。

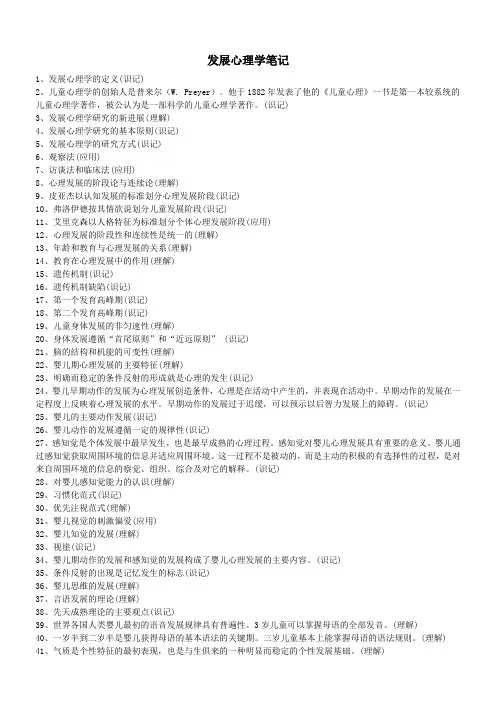

发展心理学笔记1、发展心理学的定义(识记)2、儿童心理学的创始人是普来尔(W. Preyer)。

他于1882年发表了他的《儿童心理》一书是第一本较系统的儿童心理学著作,被公认为是一部科学的儿童心理学著作。

(识记)3、发展心理学研究的新进展(理解)4、发展心理学研究的基本原则(识记)5、发展心理学的研究方式(识记)6、观察法(应用)7、访谈法和临床法(应用)8、心理发展的阶段论与连续论(理解)9、皮亚杰以认知发展的标准划分心理发展阶段(识记)10、弗洛伊德按其情欲说划分儿童发展阶段(识记)11、艾里克森以人格特征为标准划分个体心理发展阶段(应用)12、心理发展的阶段性和连续性是统一的(理解)13、年龄和教育与心理发展的关系(理解)14、教育在心理发展中的作用(理解)15、遗传机制(识记)16、遗传机制缺陷(识记)17、第一个发育高峰期(识记)18、第二个发育高峰期(识记)19、儿童身体发展的非匀速性(理解)20、身体发展遵循“首尾原则”和“近远原则” (识记)21、脑的结构和机能的可变性(理解)22、婴儿期心理发展的主要特征(理解)23、明确而稳定的条件反射的形成就是心理的发生(识记)24、婴儿早期动作的发展为心理发展创造条件,心理是在活动中产生的,并表现在活动中。

早期动作的发展在一定程度上反映着心理发展的水平。

早期动作的发展过于迟缓,可以预示以后智力发展上的障碍。

(识记)25、婴儿的主要动作发展(识记)26、婴儿动作的发展遵循一定的规律性(识记)27、感知觉是个体发展中最早发生,也是最早成熟的心理过程。

感知觉对婴儿心理发展具有重要的意义。

婴儿通过感知觉获取周围环境的信息并适应周围环境。

这一过程不是被动的,而是主动的积极的有选择性的过程,是对来自周围环境的信息的察觉、组织、综合及对它的解释。

(识记)28、对婴儿感知觉能力的认识(理解)29、习惯化范式(识记)30、优先注视范式(理解)31、婴儿视觉的刺激偏爱(应用)32、婴儿知觉的发展(理解)33、视崖(识记)34、婴儿期动作的发展和感知觉的发展构成了婴儿心理发展的主要内容。

幼儿个性发展心理学一、幼儿个性发展的基本概念幼儿个性发展心理学是研究幼儿在早期发展过程中个性特点的形成和发展规律的学科。

幼儿个性发展与社会环境、家庭教育、遗传等因素密切相关,对幼儿的成长和教育具有重要意义。

二、幼儿个性发展的影响因素1. 遗传因素幼儿个性的发展受到遗传因素的影响,家族遗传特征会在幼儿身上显现出来。

2. 家庭环境家庭是幼儿的第一所学校,家庭环境对幼儿个性的发展有着深远的影响,亲子关系、家庭氛围等都会对幼儿的心理发展产生重要影响。

3. 社会环境幼儿所处的社会环境也会对其个性发展产生影响,社会风气、同伴关系等因素都会影响幼儿的个性特点的形成。

三、幼儿个性发展的阶段特征1. 初生婴儿期(出生-1岁)在这一阶段,幼儿主要表现出对外界的好奇心和依赖性,此时幼儿的个性特征还在形成中。

2. 幼儿期(1-3岁)幼儿期是幼儿个性发展的关键时期,孩子们开始表现出自我意识,对外界有了更多的认知和反应。

3. 学龄前期(3-6岁)在这一阶段,幼儿的个性开始趋于稳定,表现出更为明显的性格特点和行为习惯。

同时,社会环境和学习经历也会对其个性发展产生重要影响。

四、促进幼儿个性发展的教育方法1. 尊重幼儿个体差异教育者应该尊重每个幼儿的个性差异,不应一刀切地对待。

2. 提供多元化的教育活动为幼儿提供多元化的教育活动,满足幼儿不同兴趣和需求,促进其全面发展。

3. 善于引导教育者应该善于引导幼儿,帮助他们充分发挥自己的潜能,培养其积极向上的个性特征。

五、幼儿个性发展心理学的意义幼儿个性发展心理学的研究对于幼儿教育和成长具有重要意义,可以帮助教育者更好地了解幼儿,有效地促进其个性发展,为幼儿的成长奠定良好的基础。

以上是关于幼儿个性发展心理学的一些基本概念、影响因素、阶段特征、教育方法以及其意义的介绍,希望可以帮助您更好地了解和关注幼儿的个性发展。

教材:《儿童发展心理学》方富熹,方格著人民教育出版社框架①总论〔包括发展心理学的概述、理论、方法等〕②产前期和新生儿的发展③婴儿和学步儿的发展〔包括身体、认知、情绪、意志和个性发展等〕④幼儿/学前期的发展〔同上〕⑤童年中期儿童的发展〔同上〕⑥青少年期的发展〔同上〕⑦成年期的发展〔同上〕一、发展心理学概述〔结合课堂内容和考研大纲〕1、发展心理学的研究对象是研究心理发展规律的科学。

心理发展包括三方面的内容:1)个体的心理发展〔个体发展心理学〕指人的个体从产前期到衰亡的整个过程中的心理发展。

〔人生八阶段:胎儿、婴儿、幼儿、童年、少年、青年、中年、老年〕2)动物心理发展〔比较心理学〕能形成明确稳定的条件发射是动物心理发生的标志。

动物心理的发展分为三个基本阶段:感觉阶段、知觉阶段、思维萌芽阶段。

3)人类心理的历史发展〔民族心理学〕指人类作为一个动物种系的心理发展。

意识的产生是心理发展的质变。

2、发展心理学的学科性质:具有自然科学和社会科学性质的中间学科。

3、毕生发展观的基本理论观点:①发展是毕生的过程。

②发展是多维度和多方面的。

a)发展既有生长,也有衰退;b)人的发展是多方面的,个体毕生发展的不同时期可能会改变其发展的方向。

③发展是高度可塑的。

④个体的心理发展受个人的生活经历的影响。

a)跟年龄相关的事件;b)社会历史事件;c)非标准事件。

5、个体心理发展八阶段:产前期、婴儿期、童年早期、童年中期、青少年期、成年早期、成年中期、成年晚期6、总体来说,发展心理学的任务仍然是:描述、解释、预测、控制〔林淑德〕发展心理学的基本任务是:揭露个体从出生到死亡的心理现象规律,并应用这些规律为人类的实践服务。

具体包括:①描述个体发展的普遍行为模式;②揭示和测量个别差异;③揭示个体心理发展的原因和机制;④探究不同的外在环境对心理发展的影响;⑤提出指导个体发展的具体方法。

7、发展心理学的研究方法〔教材的第三章〕(1)横断研究(2)纵向研究(3)聚合交叉研究(4)双生子研究8、发展心理学的历史〔教材没有,考研大纲〕〔1〕霍尔将儿童心理学研究的年龄范围扩大到青春期〔2〕精神分析学派的荣格率先进性了研究荣格是最早对成年期心理开展发展研究的心理学家。