复旦大学化学系高翔老师课程教案有机化学(上)

- 格式:ppt

- 大小:1.14 MB

- 文档页数:39

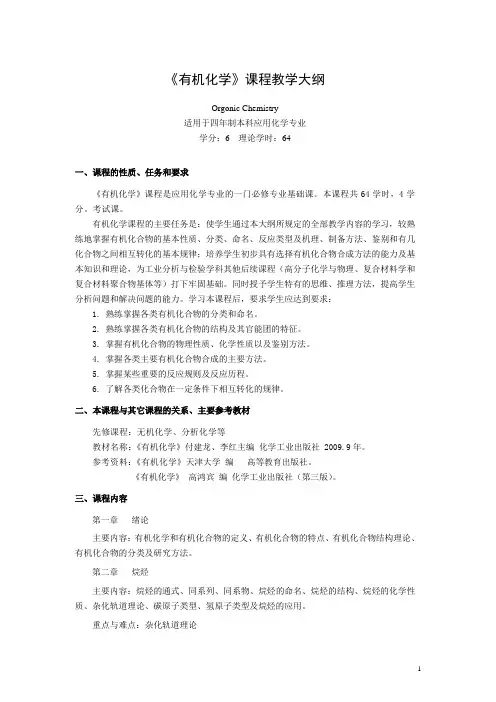

《有机化学》课程教学大纲Orgonic Chemistry适用于四年制本科应用化学专业学分:6 理论学时:64一、课程的性质、任务和要求《有机化学》课程是应用化学专业的一门必修专业基础课。

本课程共64学时,4学分。

考试课。

有机化学课程的主要任务是:使学生通过本大纲所规定的全部教学内容的学习,较熟练地掌握有机化合物的基本性质、分类、命名、反应类型及机理、制备方法、鉴别和有几化合物之间相互转化的基本规律;培养学生初步具有选择有机化合物合成方法的能力及基本知识和理论,为工业分析与检验学科其他后续课程(高分子化学与物理、复合材料学和复合材料聚合物基体等)打下牢固基础。

同时授予学生特有的思维、推理方法,提高学生分析问题和解决问题的能力。

学习本课程后,要求学生应达到要求:1. 熟练掌握各类有机化合物的分类和命名。

2. 熟练掌握各类有机化合物的结构及其官能团的特征。

3. 掌握有机化合物的物理性质、化学性质以及鉴别方法。

4. 掌握各类主要有机化合物合成的主要方法。

5. 掌握某些重要的反应规则及反应历程。

6. 了解各类化合物在一定条件下相互转化的规律。

二、本课程与其它课程的关系、主要参考教材先修课程:无机化学、分析化学等教材名称:《有机化学》付建龙、李红主编化学工业出版社 2009.9年。

参考资料:《有机化学》天津大学编高等教育出版社。

《有机化学》高鸿宾编化学工业出版社(第三版)。

三、课程内容第一章绪论主要内容:有机化学和有机化合物的定义、有机化合物的特点、有机化合物结构理论、有机化合物的分类及研究方法。

第二章烷烃主要内容:烷烃的通式、同系列、同系物、烷烃的命名、烷烃的结构、烷烃的化学性质、杂化轨道理论、碳原子类型、氢原子类型及烷烃的应用。

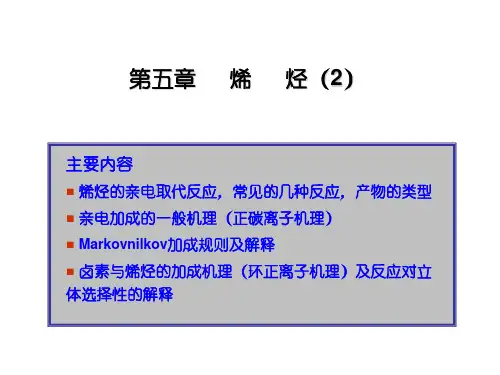

重点与难点:杂化轨道理论第三章烯烃和二烯烃主要内容:烯烃及二烯烃的命名、异构现象、烯烃的结构、烯烃的物理性质及化学性质、烯烃的制备及用途、亲电加成及加成规则、诱导效应及共轭效应。

高中必修化学有机部分教案教学目标:1. 理解有机化学的基本概念和特点;2. 掌握有机化合物的命名规则和分类方法;3. 了解有机反应的基本机理和常见反应类型;4. 能够预测和解释有机反应的产物。

教学内容:第一课:有机化学的基本概念1. 有机化学与无机化学的区别;2. 有机分子的结构特点;3. 有机分子的功能团及其化学性质。

第二课:有机化合物的命名1. 碳原子的数目和排列对有机化合物的命名规则的影响;2. 碳原子的连接方式和功能团对有机化合物的命名规则的影响;3. 常见有机化合物的常用命名法和IUPAC命名法。

第三课:有机化合物的分类1. 饱和烃、不饱和烃、芳香烃的分类和结构特点;2. 醇、醛、酮、酸、酯等有机官能团的分类和特点。

第四课:有机反应机理1. 有机反应的基本类型:加成反应、消除反应、置换反应等;2. 有机反应的机理:亲核反应、电子亲合反应等;3. 有机反应的速率常数和反应活化能。

第五课:有机反应的应用1. 酸碱催化剂在有机反应中的作用;2. 有机反应在日常生活和工业生产中的应用;3. 有机反应在药物合成和生物学中的重要性。

教学活动:1. 小组讨论:分析有机分子的结构与命名规则;2. 实验操作:观察有机反应的产物;3. 学生实践答题:预测有机反应的产物;4. 课堂讲解:介绍有机反应的应用。

评价方式:1. 参与课堂讨论和实验的表现;2. 课后作业的完成情况;3. 期中考试和期末考试的成绩。

教学参考资料:1. 《高中化学必修一》教材;2. 《有机化学导论》教辅书籍;3. 有机化学相关实验教材和资料。

《有机化学实验》实验教学大纲一、课程信息课程代码:09130006课程中文名称:有机化学实验课程英文名称:Organic Experiments课程类别:实践教学性课程必修课程实验课总学时:课程总学时:54 课程总学分:1.5 实验课总学时:54适用专业:化学工程与工艺专业、环境工程专业开课学院:化学化工学院二、课程的性质和任务课程性质:《有机化学实验》是化学学院各专业的本科生必修的一门独立的基础实验课。

它是有机化学的重要组成部分。

其教学的任务,不仅是让学生验证、巩固和加深课堂所学的基础理论知识,更重要的是培养学生的实验操作能力、综合分析问题和解决问题的能力以及学生自主设计实验的能力。

使学生养成严肃认真、实事求是的科学态度和严谨的工作作风。

课程任务:1.使学生通过实验的第一手材料来学习有机化学,加深对课堂上所学有机化学的基本理论和反应的理解,增强运用所学理论解决实际问题的能力;2.使学生掌握合成实验的基本操作技能,学会正确选择有机化合物的合成、分离提纯及分析鉴定的方法;3.培养学生严谨的科学态度和良好的科学素养,养成良好的实验室工作习惯,使学生初步具有独立进行实验的能力,为后续课程的学习及研究工作的开展和参加实际工作奠定良好的基础。

4.训练学生掌握基本操作技能是合成实验课的主要目的之一,是必须在实验课教学中切实加强的重要环节。

要注意在有关的实验中反复训练,使学生能够正确掌握,达到熟练和运用自如。

三、实验项目名称和学时分配四、实验课基本要求、重点、难点实验一实验室安全教育,有机实验基本操作,基本要求:掌握有机化学实验预习、仪器领取、操作、记录、实验报告及实验室安全等方面的要求;熟悉有机化学实验常用玻璃仪器的类别;掌握仪器的洗涤、磨口仪器的使用与保护;掌握塞子的钻孔和简单的玻璃工操作;重难点:认清有机实验中常用的玻璃仪器,掌握塞子钻孔的方法,玻璃管的截断和弯曲方法。

熔点管的拉制、玻璃管插入塞子的方法。

高中有机化学教案教学目标:1.了解有机化合物的基本概念和特点;2.掌握有机化合物的命名规则和结构特点;3.了解有机化合物的反应类型和机理;4.培养学生的实验操作能力和科学思维能力。

教学重点:1.有机化合物的基本概念和特点;2.有机化合物的命名规则和结构特点。

教学难点:1.有机化合物的反应类型和机理;2.有机化合物的实验操作能力培养。

教学准备:1.教师准备有关有机化学的教学资料和实验仪器材料;2.学生准备纸笔。

教学过程:一、导入(5分钟)教师简单介绍有机化学的概念和意义,引发学生对有机化学的兴趣。

二、讲解有机化合物的基本概念和特点(15分钟)1.介绍有机化合物是由碳和氢以及其它元素组成的化合物;2.讲解有机化合物的特点是多样化和复杂性。

三、讲解有机化合物的命名规则和结构特点(20分钟)1.介绍有机化合物的命名方法和规则;2.讲解有机化合物的结构特点和官能团的作用。

四、讲解有机化合物的反应类型和机理(20分钟)1.介绍有机化合物的主要反应类型,如加成反应、消除反应、取代反应等;2.讲解有机化合物反应的机理,如自由基机理、亲核机理等。

五、进行实验操作(30分钟)教师带领学生进行有机化合物的实验操作,让学生亲自动手操作,培养他们的实验操作能力。

六、总结与检查(10分钟)教师总结本节课的内容,检查学生对有机化学的掌握情况,并提出下节课的学习任务。

七、作业布置(5分钟)布置与本节课内容相关的作业,巩固学生的学习效果。

教学反思:有机化学是化学中的重要分支,涉及到许多复杂的反应和结构,因此在教学中要注重理论和实践相结合,引导学生通过实验来加深对有机化学的理解,提高他们的实验操作能力和科学思维能力。

高中有机化学课时计划教案

教学目标:

1. 理解有机化合物的基本概念和特点;

2. 掌握有机分子的命名方法及其结构;

3. 理解有机反应的基本原理;

4. 能够解决有机合成问题。

教学内容:

1. 有机化合物的基本概念和特点;

2. 有机化合物的结构和命名;

3. 有机反应的类型和原理;

4. 有机合成的基本方法。

教学安排:

第一课时:介绍有机化学的基本概念和特点,讨论有机分子的结构和性质。

第二课时:学习有机分子的命名方法,包括碳链的命名、官能团的命名等。

第三至四课时:学习有机反应的类型和原理,探讨有机反应的机理。

第五至六课时:学习有机合成的基本方法,例如核糖核酸的合成、有机合成的步骤等。

第七至八课时:进行实验操作,掌握有机合成实践技能。

教学方法:

1. 讲授相结合:通过讲解有机化学的基本概念和特点,引导学生理解知识;

2. 实验教学:通过实验操作,巩固学生的理论知识;

3. 互动讨论:组织学生进行小组讨论,促进学生之间的交流和合作。

评价方式:

1. 平时作业:包括课堂练习、实验报告等;

2. 期中考试:检测学生对基本概念和知识点的理解;

3. 期末考试:综合考核学生对有机化学的掌握程度。

教学资料:

1. 《高中有机化学教材》;

2. 实验器材和试剂;

3. 课堂练习题和实验指导书。

教学反思:

1. 针对学生的基础知识掌握情况,及时调整教学内容和方法;

2. 重视实验操作,培养学生的实践能力和实验技能;

3. 鼓励学生参与课堂讨论和互动,促进学生之间的合作和交流。

复旦大学《有机化学实验》实验指导(128学时)一、教学目的有机化学实验是化学化工学院各专业必修的一门独立的基础实验。

它是训练学生牢固掌握有机实验的基本操作、技能和基础知识,通过有机化学实验加强学生对有机化学基础理论与基本概念的理解,培养学生正确选择有机化合物的合成、分离、提纯与分析、鉴定的方法以及分析解决问题和独立思考、独立工作的能力,并让学生及时掌握现代有机合成、分离、鉴定的手段。

同时也是培养学生理论联系实际的作风、实事求是、严格认真的科学态度和良好的工作习惯的重要环节。

二、适用专业本实验课程适合于化学类专业学生。

三、教学要求1. 通过实验,培养学生掌握基本操作技术和技能2. 正确记录,培养学生处理数据和表达实验结果的能力3. 正确观测实验现象,提高分析判断、逻辑推理作出结论的能力4. 正确选择实验方案,掌握解决实际问题的能力5. 通过阅读文献及各种信息源,提高学生严谨的科学态度和开拓创新精神的能力四、教学环节(一)掌握基本操作技术和技能1. 有机化学实验的一般知识①安全基本知识②常用玻璃仪器的清洗和干燥③标准玻璃磨口仪器的清洗和干燥④加热及热源的选择⑤冷却及冷却剂的选择⑥实验预习、记录和实验数据处理⑦手册、词典及有关化学文献的查询⑧有机化学实验的常用仪器⑨有机化学实验的常用反应装置及应用(蒸馏、分馏、水蒸气蒸馏、减压蒸馏、分水器、索氏提取器、电动搅拌器、磁力搅拌器、气体吸收、无水操作等)2. 有机化合物物理性质的测定①熔点的测定:正确掌握毛细管熔点测定法和熔点测定仪的使用②微量法和常量法测定沸点③折光率的测定④旋光度测定及旋光仪使用3.有机化合物的分离及提纯①普通蒸馏②简单分离③水蒸气蒸馏④减压蒸馏⑤重结晶(水溶剂、有机溶剂、混合溶剂)⑥升华⑦萃取和洗涤⑧干燥和干燥剂⑨色谱法(柱色谱、薄层色谱、气相色谱)(二)应该了解的实验操作和技能1. 使用近代物理仪器检测手段:红外光谱仪、核磁共振仪、紫外光谱仪、测试样品的制备、处理及仪器的使用、并能解析图谱。

有机化学讲解高中一、教学任务及对象1、教学任务本课程的教学任务是以高中有机化学为基础,通过对有机化合物的结构、性质、反应等方面的系统讲解,使学生掌握有机化学的基本概念、基本理论和基本技能。

教学过程中将注重培养学生的科学思维、实验操作能力以及解决实际问题的能力。

2、教学对象本课程的教学对象为高中阶段的学生,他们对有机化学已有一定的基础知识,但尚未形成完整的知识体系。

此阶段的学生具有较强的求知欲和好奇心,同时具备一定的抽象思维能力,但实践经验相对不足。

因此,在教学过程中,需关注学生的个体差异,因材施教,激发学生的学习兴趣和积极性。

二、教学目标1、知识与技能(1)掌握有机化学的基本概念,如碳的成键特点、同分异构体、官能团等;(2)了解有机化合物的分类方法、命名原则以及结构特点;(3)理解有机化学反应的基本原理,掌握有机反应类型的识别和应用;(4)学会运用有机化学知识解决实际问题,如合成有机化合物、分析有机物结构等;(5)掌握有机化学实验的基本操作技能,能独立完成实验并撰写实验报告。

2、过程与方法(1)通过讲解、讨论、案例分析等教学方法,使学生掌握有机化学的基本理论和知识;(2)运用问题驱动的教学方法,引导学生主动思考、探究,培养其科学思维和解决问题的能力;(3)采用实验教学方法,让学生在实践中掌握有机化学实验技能,培养观察、分析、归纳等能力;(4)组织小组合作学习,培养学生的团队协作能力和沟通能力;(5)利用现代教育技术手段,如多媒体、网络资源等,提高教学效果。

3、情感,态度与价值观(1)培养学生对有机化学的兴趣,激发其学习热情和主动性;(2)引导学生树立科学的世界观,认识有机化学在科学、技术和社会发展中的重要作用;(3)培养学生的环保意识,使其了解有机化学在环境保护、资源利用等方面的责任和使命;(4)教育学生遵循学术道德,尊重知识产权,树立良好的学术风气;(5)培养学生具备批判性思维,敢于质疑、勇于探索,形成独立思考的能力。

第15卷 第4期 大学化学2000年8月关于芳香性的概念姚子鹏 高 翔 任平达 黄毕生 (复旦大学化学系 上海200433) (云南大理师专化学系 云南671000) 摘要 简要介绍了芳香性概念的发展历史,并从结构、稳定性、反应性能等方面进行了总结。

在有机化学中,芳香性是一个重要的概念。

为了使学生能较好理解和掌握这一概念,我们在教学中从经典的芳香性概念、共振论对芳香性的看法、Hückel规则到核磁共振对芳香性化合物的测定,介绍了这一概念不断深化发展的过程。

并从结构、稳定性、反应性能等方面进行了总结,取得了较好的教学效果。

现把我们的看法进行简单介绍,以供教学参考。

1 芳香性的经典概念 1825年法拉第从鲸油裂解产生气体的冷凝液中发现了苯,接着测定了苯的组成、蒸气压、熔点等物理性质,并得出了苯的正确分子式C6H6。

此后,人们又发现许多具芳香气息的物质中含有苯的母核。

德国化学家凯库勒推断出苯的结构式为。

苯这种高度不饱和的化合物具有与一般不饱和烯烃不同的特殊性质,主要是:(1)环较稳定,在通常情况下不易被化学试剂破坏。

例如:甲苯易被氧化成苯甲酸,保留了苯环。

(2)易取代,难加成。

例如:苯在三氯化铁催化下和氯反应生成氯苯,而没有得到加成产物。

价键理论问世后,后一条表述为苯易亲电取代,难亲电加成。

上面两条就是经典的芳香性概念。

2 共振论对芳香性概念的发展 共振论认为苯主要是Ⅰ和Ⅱ的共振杂化体。

由于共振,共振杂化体(苯的真正结构)比较稳定。

通过比较苯和环己三烯的氢化热(以3个环己烯计),可以计算出苯的共振能为150.6 kJ/mol。

即苯比环己三烯稳定150.6kJ/mol。

Ⅰ∴Ⅱ 如果说经典的芳香性概念中,芳香环的稳定性是根据环对化学试剂的稳定性而言,那么,共振论则进一步把芳香环的稳定性与它具有较低的内能明确地联系起来。

通过氢化热、燃烧热等数值,计算出了一大批芳香族化合物的共振能,从而可以比较各种芳香环的稳定性高低或芳香性强弱。

《有机化学实验》实验教学大纲课程编号:课程总学时:64/96 课程总学分:4/6适用专业:高分子材料、染整工程、精细化工、应用化学、环境科学、临床医学等工科专业(4学分);化学等理科专业(6学分)一、实验的目的与任务有机化学实验课是有机化学课程的重要组成部分。

该课程的教学功能是启发学生的智力和培养学生的工作能力。

有机化学实验包括基本原理及基本操作、有机合成和有机分析三部分。

实验目的:通过实验课的学习,使学生掌握有机化学实验的基本知识、基本操作技能和基本的合成方法,培养学生具有基本的实验操作能力、观察能力、分析归纳能力。

同时,实验课也起到验证和巩固理论课知识的作用。

实验的任务为:1学习并了解有机化学实验基本知识,正确掌握并熟练应用有机实验的基本操作技能。

2熟练掌握有机化合物的合成、分离纯化和鉴定方法。

3通过有机官能团的性质实验,正确掌握有机物化学定性分析方法。

4学会正确使用现代色谱分离分析技术,定性入定量分析鉴定合成产品。

5学会正确使用现代光谱分析仪器测定合成产品的结构,初步掌握各类图谱的解析方法。

6学习微型有机化合物的全盛分离纯化及分析鉴定的基本操作,树立绿色化学保护环境造福人类的概念。

7通过综合性实验、研究式实验的训练,培养学生的科研能力。

8通过实验培养以下能力:C1)实验前的预习与自学能力。

C2)使用手册、工具书,查阅有关文献、资料的能力。

C3)正确进行实验操作,取得正确可靠的实验结果,获得用实验解决总是的动手能力。

C4)良好的实验(工作)习惯,细致的观察能力、良好的分析判断、逻辑推理的能力。

(5)选择试剂、仪器、实验方法和初步具有设计实验的能力。

(6)正确记录和处理数据,误差表示,综合表达实验结果的能力。

C7)培养学生理论联系实际的工作作风、严谨的科学态度、综合分析问题和解决问题的能力。

(8)了解实验室的基本知识:防火、灭火及防爆知识,药品、试剂灼伤及中毒等事故的急救与处理常识。

三实验教学参考书、参考书本课程所选用教材为高等教育出版社1994年4月出版、兰州大学,复旦大学化学系有机教研室编的《有机化学实验(第二版)》。

高中生有机化学讲解教案教学目标:1. 了解有机化学的基本概念和原理;2. 掌握有机物的命名规则;3. 能够解析有机反应的机理和方程式。

教学重点:1. 有机化学的定义和特点;2. 有机物的命名方法和化学式;3. 有机反应的概念和例子。

教学难点:1. 掌握有机物的命名规则;2. 理解有机反应的机理和方程式。

教学准备:1. PowerPoint幻灯片;2. 演示用的有机化合物模型;3. 有机化学的参考书籍。

教学过程:一、导入(5分钟)教师简要介绍有机化学的定义和意义,引导学生思考有机化学在生活中的重要性。

二、有机化学的基本概念(15分钟)1. 有机化学的定义和特点;2. 有机物和无机物的区别;3. 有机分子的结构和功能基团。

三、有机物的命名方法(20分钟)1. 碳原子的命名规则;2. 碳氢系列化合物的命名方法;3. 功能基团和取代基团的命名。

四、有机物的化学式(15分钟)1. 碳氢系列化合物的通式;2. 有机物的化学式表示法;3. 有机物的结构和立体构型。

五、有机反应的机理和方程式(20分钟)1. 酸碱中和反应;2. 加成反应和消除反应;3. 氧化还原反应和置换反应。

六、总结与提问(10分钟)教师对本节课内容进行总结和回顾,然后提出相关问题供学生思考和讨论。

七、课后作业(5分钟)布置作业:完成有机物的命名练习题,复习本节课内容。

教学反馈:1. 教师对学生的课堂表现进行评价和反馈;2. 学生对本节课的学习感受和问题进行反馈。

教学延伸:1. 学生可通过实验和观察进一步深化对有机化学的理解;2. 学生可借助网络资源和参考书籍拓展有机化学的知识面。

教学资源:1. 《有机化学基础》教材;2. 有机化学实验室设备;3. 网络资源和科学期刊。

教学反馈:1. 学生的课堂表现及时反馈,帮助学生及时纠正错误和加强学习;2. 学生的学习态度和表现也是教学反馈的一部分,鼓励学生积极参与和思考。