高聚物表征实验 热重分析法测定高聚物组成和热性能

- 格式:doc

- 大小:1.78 MB

- 文档页数:7

高分子材料性能测试实验报告一、实验目的本实验旨在对常见的高分子材料进行性能测试,以深入了解其物理、化学和机械性能,为材料的选择和应用提供科学依据。

二、实验材料与设备1、实验材料聚乙烯(PE)聚丙烯(PP)聚苯乙烯(PS)聚氯乙烯(PVC)2、实验设备电子万能试验机热重分析仪(TGA)差示扫描量热仪(DSC)硬度计冲击试验机三、实验原理1、拉伸性能测试高分子材料在受到拉伸力作用时,会发生形变。

通过测量材料在拉伸过程中的应力应变曲线,可以得到材料的拉伸强度、断裂伸长率等性能指标。

2、热性能测试TGA 用于测量材料在加热过程中的质量损失,从而分析材料的热稳定性和组成成分。

DSC 则可以测量材料在加热或冷却过程中的热量变化,用于研究材料的相变温度、玻璃化转变温度等。

3、硬度测试硬度是衡量材料抵抗局部变形的能力。

硬度计通过压入材料表面一定深度,测量所施加的力来确定材料的硬度值。

4、冲击性能测试冲击试验机通过施加冲击载荷,测量材料在冲击作用下的吸收能量,评估材料的抗冲击性能。

四、实验步骤1、拉伸性能测试将高分子材料制成标准哑铃状试样。

安装试样到电子万能试验机上,设置拉伸速度和测试温度。

启动试验机,记录应力应变曲线。

2、热性能测试称取一定量的高分子材料样品,放入 TGA 和 DSC 仪器的样品盘中。

设置升温程序和气氛条件,进行测试。

3、硬度测试将试样平稳放置在硬度计工作台上。

选择合适的压头和试验力,进行硬度测量。

4、冲击性能测试制备标准冲击试样。

将试样安装在冲击试验机上,进行冲击试验。

五、实验结果与分析1、拉伸性能聚乙烯(PE):拉伸强度较低,断裂伸长率较高,表现出较好的柔韧性。

聚丙烯(PP):拉伸强度较高,断裂伸长率适中,具有一定的刚性和韧性。

聚苯乙烯(PS):拉伸强度较高,但断裂伸长率较低,脆性较大。

聚氯乙烯(PVC):拉伸强度和断裂伸长率因配方不同而有所差异。

2、热性能TGA 结果显示,不同高分子材料的热分解温度和分解过程有所不同。

1.在涉及高聚物力学行为的场合下,必须同时考虑应变、应力、温度、时间四个参数。

2.测定链结构的方法:X射线衍射法(大角),电子衍射法,紫外吸收光谱,红外吸收光谱,拉曼光谱,核磁共振法,荧光光谱,旋光分光法,电子能谱。

3.测定聚集态结构的方法:X射线小角散射,电子衍射法,电子显微镜(TEM、SEM),原子力显微镜。

4.测定结晶度的方法:X射线衍射法,电子衍射法,核磁共振吸收(宽线),红外吸收光谱,密度法,热分析法。

5.高聚物本身从某种模式分子运动状态改变到另一种平衡模式分子运动的状态,这就是转变,或称松弛。

6.测定体积的变化:膨胀计法,折射系数测定法测定热学性质的方法:差热分析法(DTA),差示扫描量热法(DSC)测定力学性质的变化的方法:热机械法,应力松弛法测定电磁效应:介电松弛,核磁共振第一章波谱分析1.中红外区,波长:2um~25um;运动形式:分子基频振动;光谱法:红外光谱第二章红外光谱IR(分子振动-转动光谱)1.红外光区在电磁总谱中指波长在750nm~1000um的区域。

分成近红外区,中红外区,远红外区。

2.复杂分子的简正振动分为两类:伸缩振动和弯曲振动伸缩:指原子沿着键轴方向伸缩使键长发生变化的振动方式。

特点:键长变化,键角基本不变弯曲振动:变形振动。

特点:键长不变化,键角发生变化(周期性)3.红外光谱两种表示方法。

(横坐标相同,纵坐标不同)a.记录原始光强在通过样品后透过光的强度变化百分比(透过率T)b.记录样品吸收的红外光强度(吸光度A)T=I/I0³100% A=lg1/T=lgI0/I I0:入射光强度 I:透过光强度4.通常把能代表某种基团存在并有较高强度的吸收峰称为基团的特征吸收峰,此峰所在的频率称为基团的特征吸收频率。

P11表2-1!5.聚合物的红外光谱图能反应:①聚合物结构单元的化学组成,单体之间的连接方式;②特殊结构如支化,交联及序列分布6.制样方法:溶液流延薄膜法,热压薄膜法(用于聚烯烃),溴化钾压片法(粉末状),切片法,可拆卸液体池法(低聚物,有机物)7.影响吸收谱带位移的内部因素a.诱导效应(I效应)与电负性有关b.共轭效应(C效应)吸收频率低c.氢键效应伸缩振动:作用越强,吸收频率下降,谱带变宽;弯曲振动:氢键形成,吸收频率升高,谱带变窄d.偶合效应分子内两个基团位置很近,振动频率很近,发生振动偶合8.影响谱图质量因素:仪器参数的影响,环境因素。

热重分析实验报告热重分析(Thermogravimetric analysis,简称TGA)是一种常用的热分析技术,通过测量样品在恒定升温速率下的质量变化,可以研究样品的热稳定性、减量过程、物质含量以及化学反应等信息。

本报告将介绍一次使用TGA技术进行的实验,并对实验结果进行分析和讨论。

1. 实验目的该实验的目的是研究聚合物样品在升温过程中的失重情况,从而了解聚合物的热分解温度、热稳定性以及降解产品的性质。

通过TGA实验可以为聚合物材料的设计合成、性能改进以及应用提供重要的参考依据。

2. 实验仪器和试剂本次实验采用的TGA仪器为型号X,试样为聚合物样品A。

试样经过粉碎和筛分,得到粉末状样品。

3. 实验步骤(1) 将粉末状样品A称取约100mg放入TGA样品分析容器中。

(2) 将样品容器放入TGA仪器中,设置升温速率为X℃/min。

(3) 开始实验,记录样品的质量变化情况,并实时监测样品的温度。

(4) 实验结束后,整理实验数据,进行结果分析。

4. 实验结果实验过程中,我们观察到样品A在升温过程中出现了质量减少。

根据实验数据绘制的质量-温度曲线图,我们可以发现样品A在温度区间X到Y之间发生了明显的失重现象。

进一步分析可以得出结论,样品A在这一温度区间发生了热分解反应。

5. 结果分析聚合物样品的热分解是一个复杂的过程,涉及到分子间的键断裂、自由基的形成以及产物的生成等反应。

通过TGA实验可以了解样品在不同温度下的重量变化情况,从而推测聚合物的热分解温度以及产物的性质。

根据实验结果,我们可以推测样品A在温度区间X到Y之间发生了主要的热分解反应。

随着温度的上升,样品A开始失重,并在温度达到Y时发生质量减少的最大速率。

这表明在这个温度区间内,样品A的热分解反应达到了最大速率。

在此基础上,我们可以进一步探究产物的性质和反应机理。

此外,在实验过程中还可以通过TGA仪器的联用技术,如TGA-FTIR(Fourier transform infrared spectroscopy)和TGA-MS (mass spectrometry)等,对产物的组成进行分析。

实验五 聚合物差热热重同时热分析法差热分析是在温度程序控制下测量试样与参比物之间的温度差随温度变化的一种技术。

简称DTA(Differential Thermal Analysis)。

在DTA 基础上发展起来的另一种技术是差示扫描量热法。

差示扫描量热法是在温度程序控制下测量试样相对于参比物的热流速度随温度变化的一种技术。

简称DSC (Differential Scanning Calorimetry )。

试样在受热或冷却过程中,由于发生物理变化或化学变化而产生热效应,这些热效应均可用DTA 、DSC 进行检测。

DTA 、DSC 在高分子方面的应用特别广泛。

它们的主要用途是:①研究聚合物的相转变,测定结晶温度T c 、熔点T m 、结晶度X D 、等温结晶动力学参数。

②测定玻璃化转变温度T g 。

③研究聚合、固化、交联、氧化、分解等反应,测定反应温度或反应温区、反应热、反应动力学参数。

图1 是聚合物DTA 曲线或DSC 曲线的模式图。

当温度达到玻璃化转变温度T g 时,试样的热容增大就需要吸收更多的热量,使基线发生位移。

假如试样是能结晶的,并且处于过冷的非晶状态,那么在T g 以上可以进行结晶,同时放出大量的结晶热而产生一个放热峰。

进一步升温,结晶熔融吸热,出现吸热峰。

再进一步升温,试样可能发生氧化、交联反应而放热,出现放热峰,最后试样则发生分解,吸热,出现吸热峰。

当然并不是所有的聚合物试样都存在上述全部物理变化和化学变化。

通常按图2 a 的方法确定T g :由玻璃化转变前后的直线部分取切线,再在实验曲线上取一点,使其平分两切线间的距离∆,这一点所对应温度即为T g 。

T m 的确定对低分子纯物质来说,象苯甲酸,如图2 b 所示,由峰的前部斜率最大处作切线与基线延长线相交,此点所对应的温度取作为T m 。

对聚合物来说,如图2 c 所示,由峰的两边斜率最大处引切线,相交点所对应的温度取作为T m 。

实验六热重法(TG)测聚合物的热稳定性一、实验目的1. 理解和掌握热重法(TG)的基本原理和操作。

2. 用TG进行聚合物的热稳定性测定。

二、实验原理1. 热重法简介热重法(Thermogravimetry)简称TG,是在程序控制温度下,测量物质的质量与温度关系的一种技术。

数学表达式为:W=f(T或t)当然该法也包括在恒温条件下,测量物质的质量与时间的关系。

热重法通常有动态(升温)和静态(恒温)之分,但除非确有需要,一般不必再作说明。

多指在等速升温下进行,这样可在较短的时间观察物质在很宽温度范围的质量变化情况。

这里之所以定义为质量变化,是出于注意到如下的实验事实,即在磁场作用下,强磁性材料当达到居里点时,尽管并无实际上的重量变化(即无质量变化),却有表现失重,而热重法是指观测试样在受热过程的实质上的质量变化。

2.热重分析仪热重分析仪由加热器、温度控制器、微量热天平、放大器、记录仪等组成,如图6-1 所示。

目前的热分析仪多是电磁式微量热天平。

它不仅样品用量少,而且灵敏度很高,使用也方便可靠。

HCT 系列微机差热天平为微机化的TG-DTA-DSC分析仪,它可以对微量试样进行热重、差热分析。

2.1 热重测量系统:本仪器的测量系统采用上皿、不等臂、吊带式天平、光电传感器,带有微分、积分校正的测量放大器,电磁式平衡线圈以及电调零线圈等。

当天平因试样质量变化而出现微小倾斜时,光电传感器就产生一个相应极性的信号送到,测重放大器,测重放大器输出0-5 伏信号,经过A/D 转换,送入计算机进行绘图处理。

2.2 温度测量系统:测温热电偶输出的热电势,先经过热电偶冷端补偿器,补偿器的热敏电阻装在天平主机内。

经过冷端补偿的测温电偶热电势由温度放大器进行放大,送入计算机,计算机自动将此热电势的毫伏值变换成摄氏温度。

2.3 试样与参比物试样一般用100-300 目之粉末,聚合物可切成碎块或碎片,纤维状试样可截成小段或绕成小球,金属试样可加工成碎块或小粒,试样量一般不超过坩锅容积的五分之四,对于加热时发泡试样不超过坩锅容积的二分之一或更少,或用氧化铝粉沫稀释,以防止发泡时溢出坩埚,污染热电偶。

热重分析法测聚合物的热稳定性一、目的和要求1. 加深对聚合物的热稳定性和热分解作用的理解。

2. 掌握热重分析(TGA)的实验技术。

3. 从热谱图求出聚合物的热分解温度d T 。

4. 掌握利用热谱图研究热分解动力学的实验技术。

5. 掌握热天平的结构和原理。

二、原理 1. TGA 简介热重分析法(thermogravimetric analysis, TGA)是在程序控温下测量试样的质量随温度(或时间)的变化,或者测定试样在恒定的高温下质量随时间的变化的一种分析技术。

实验仪器可以利用分析天平或弹簧秤直接称出正在炉中受热的试样的质量变化,并同时记录炉中的温度。

TGA 应用于聚合物,主要是研究在空气中或惰性气体中聚合物的热稳定性和热分解作用。

除此之外,还可以研究固相反应,测定水分、挥发物和残渣,吸附、吸收和解吸,汽化速率和汽化热,升华速率和升华热,氧化降解,增塑剂的挥发性,水解和吸湿性,缩聚聚合物的固化程度,有填料的聚合物或掺和物的组成,以及利用特征热谱图作鉴定用。

TGA 曲线的形状与试样分解反应的动力学有关。

因此,反应级数n 、活化能E ,Arrhenius 公式中的频率因子A 等动力学参数,都可以从TGA 曲线中求得,而这些参数在说明聚合物的降解机理,评价聚合物的热稳定性都是很有用的。

从TGA 曲线计算动力学参数的方法很多,现在仅介绍几种。

一种方法是采用单一加热速率。

假定聚合物的分解反应可用下式表示:A(固体)→B(固体)+C(气体)反应过程中留下来的活性物质的质量为m 。

根据动力学方程,反应速率为:n m dtdmK =-(1) 式中,RTE Ae -=K 。

炉子的升温速率是一常数,用β来表示,则式β=dtdT 代入式(1)得 实验时间:2010年10月09日 实验地点:东华大学化工学院 实验人员:傅菊荪/王玥天气情况:晴,25℃nRT E m e A dT dm -=-β(2) 式(2)表示用升温法测得试样的质量随温度的变化与分解动力学参数之间的定量关系。

高分子材料分析方法引言高分子材料是一种广泛应用于材料科学和工程领域的材料,其具有独特的物理和化学性质。

为了深入了解高分子材料的结构、性能和应用,需要使用一些分析方法来对高分子材料进行研究和表征。

本文将介绍几种常用的高分子材料分析方法。

热分析方法热分析方法是一种通过对材料在不同温度条件下的热行为进行分析的方法。

以下是两种常用的热分析方法:差示扫描量热法(DSC)差示扫描量热法是一种通过测量材料在升温或降温过程中吸热或放热的能力来研究高分子材料热性质的方法。

该方法常用于测定高分子材料的玻璃化转变温度、熔融温度和热稳定性等参数。

热重分析法(TGA)热重分析法是一种通过测量材料在升温过程中质量的变化来研究高分子材料热性质的方法。

该方法可以用于测定高分子材料的热分解温度、热稳定性和降解动力学等参数。

显微镜分析方法显微镜分析方法是一种通过观察高分子材料的微观形态来研究其结构和性能的方法。

以下是两种常用的显微镜分析方法:光学显微镜(OM)光学显微镜是一种使用可见光对材料进行观察的显微镜。

它可以用于观察高分子材料的形态、晶体结构和表面缺陷等。

此外,通过增加偏光光源和旋转样品台,还可以进行光学显微镜偏光显微镜(POM)分析,用于研究高分子材料的晶体方向和相变等性质。

电子显微镜(EM)电子显微镜是一种使用电子束对材料进行观察的显微镜。

它可以提供高分辨率的图像,用于观察高分子材料的微观结构、形态和界面特征等。

电子显微镜包括扫描电子显微镜(SEM)和透射电子显微镜(TEM)。

光谱分析方法光谱分析方法是一种通过观察高分子材料在不同波长或能量下与光的相互作用来研究其结构和性能的方法。

以下是两种常用的光谱分析方法:红外光谱(IR)红外光谱是一种通过测量高分子材料在红外光区域内吸收或反射光的能力来研究其结构和化学组成的方法。

红外光谱可以用于确定高分子材料的官能团、化学键和晶体结构等。

核磁共振(NMR)核磁共振是一种通过测量高分子材料中核自旋与外加磁场相互作用产生的共振信号来研究其结构和分子动力学的方法。

热重分析实验报告热重分析法研究材料组成一、实验目的1、了解热重分析仪的原理2、通过实验,学会热重曲线的分析二、实验原理热重分析法(TG)是在程序控制温度的条件下测量物质的质量与温度关系的一种技术。

热重分析仪主要由炉子、程序控温系统、记录系统等几个部分构成。

通过分析热重曲线,我们可以知道样品及其可能产生的中间产物的组成、热稳定性、热分解情况及生成的产物等与质量相联系的信息。

从热重法可以派生出微商热重法,也称导数热重法,它是记录TG 曲线对温度或时间的一阶导数的一种技术。

实验得到的结果是微商热重曲线,即DTG曲线,以质量变化率为纵坐标,自上而下表示减少;横坐标为温度或时间,从左往右表示增加。

DTG曲线的特点是,它能精确反映出每个失重阶段的起始反应温度,最大反应速率温度和反应终止温度;DTG曲线上各峰的面积与TG曲线上对应的样品失重量成正比;当TG曲线对某些受热过程出现的台阶不明显时,利用DTG曲线能明显的区分开来。

热重法的主要特点,是定量性强,能准确地测量物质的质量变化及变化的速率。

根据这一特点,可以说,只要物质受热时发生质量的变化,都可以用热重法来研究。

三、仪器和试剂热失重分析仪TG209F1 德国NETZSCH公司试样(含有氯化反式1,4-聚异戊二烯(CTPI))四、实验步骤1、打开热重分析仪及电脑;2、取下空坩埚,取2~5mg试样置空坩埚内,轻轻振动,使之均匀平铺于坩埚内。

3、打开电脑中的程序,设置实验温度从30℃升到800℃,升温速度为20K/min,实验气氛为氮气,开始实验。

4、实验完毕,打印TG曲线图,降温,关闭电脑及热重分析仪。

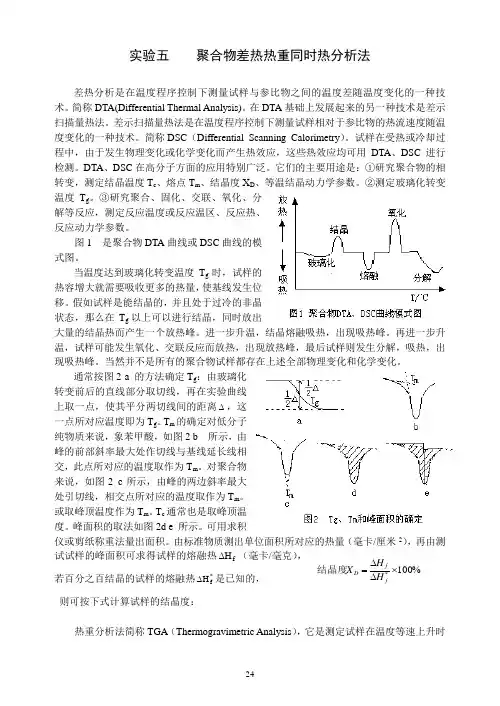

五、数据处理实验所得热重曲线如下图所示整个实验都处于氮气气氛中,在此无氧环境下炭黑组分重量不变,失重原因是小分子的挥发和橡胶的裂解。

从DTG曲线看到,在263℃附近出现第一个失重峰,TG曲线得到失重量为14.06%,由于样品中小分子的熔点较低,所以分析该温度下的失重是由于小分子(比如增塑剂、防老剂等)的挥发造成的;在394℃附近出现第二个失重峰,失重量为77.5%,由于胶料一般在400℃左右裂解,所以判断Project:Identity:Date/Time:Laboratory:Operator:Sample:42012-4-12 12:09:50QUST LIU CTPI-4Material:Correction File:Temp. calib. file:Range:Sample Car./TC:Sample Mass:empty 007.bt3温度校正.tt330/20.0(K/min)/800TG 209F1 standard/P 5.966 mgMode/Type of Meas.:Segments:Crucible:Atmosphere:Corr/M.Range:Pre Mment Cycles:TG/Sample + Correction 1/1Al2O3-- / N2 / N2820/2000 mg 0xVacInstrument:NETZSCH TG 209 F1File:E:\ngbwin\data5\刘晨光\120411\CTPI-4.dt3liujiwen 2012-04-12 15:32 Main100200300400500600700Temperature /°C102030405060708090100TG /%-20-15-10-5DTG /(%/min)Mass Change: -14.06 %Mass Change: -77.50 %Residual Mass: 6.43 % (797.0 °C )Peak: 263.3 °CPeak: 394.2 °C该失重量就是样品中胶的含量。

高分子材料的物理性质表征方法高分子材料是指由高分子化合物构成的材料,具有独特的性质和广泛的应用领域。

高分子材料在日常生活中随处可见,如塑料、橡胶、纤维等。

了解高分子材料的物理性质对于材料的设计、开发和应用具有重要意义。

本文将介绍高分子材料的常用物理性质表征方法。

一、热性质高分子材料的热性质是指材料在受热时的行为和性能。

常用的热性质表征方法包括热重分析法(TGA)、差热分析法(DSC)和动态热机械分析法(DMA)等。

1. 热重分析法(TGA)热重分析法是一种通过测量材料质量随温度变化的方法来研究材料的热稳定性和热分解行为。

通过TGA可以确定高分子材料的热分解温度、热分解程度以及热稳定性等指标。

2. 差热分析法(DSC)差热分析法是一种通过测量材料在加热或冷却过程中吸热或放热的能力来研究材料的热性质。

通过DSC可以确定高分子材料的熔融温度、结晶行为、玻璃化转变温度等。

3. 动态热机械分析法(DMA)动态热机械分析法是一种通过施加一定的频率和振幅的力或应变,测量材料的机械性能随温度变化的方法。

通过DMA可以确定高分子材料的弹性模量、损耗因子、玻璃化转变温度等。

二、力学性质高分子材料的力学性质是指材料在外力作用下的变形和破坏行为。

常用的力学性质表征方法包括拉伸试验、压缩试验和弯曲试验等。

1. 拉伸试验拉伸试验是一种通过施加拉力来研究材料的抗拉性能。

通过拉伸试验可以确定高分子材料的弹性模量、屈服强度、断裂伸长率等。

2. 压缩试验压缩试验是一种通过施加压力来研究材料的抗压性能。

通过压缩试验可以确定高分子材料的抗压强度、应变硬化指数等。

3. 弯曲试验弯曲试验是一种通过施加弯矩来研究材料的弯曲性能。

通过弯曲试验可以确定高分子材料的弯曲强度、韧性等。

三、电性质高分子材料的电性质是指材料在电场作用下的行为和性能。

常用的电性质表征方法包括电导率测量、电介电常数测量和电阻率测量等。

1. 电导率测量电导率测量是一种通过测量材料在电场中的电流来研究材料的导电性能。

聚合物检测方法聚合物是由重复单元组成的高分子化合物,应用广泛于塑料制品、橡胶制品、纺织品、化妆品等领域。

随着聚合物制品的不断增多和应用领域的不断拓展,对聚合物的检测方法也提出了更高的要求。

本文将从传统的物理检测方法到现代的化学和生物技术检测方法进行综合介绍,以期为聚合物检测领域的科研和实践工作者提供一些参考和借鉴。

一、传统的物理检测方法1. 热分析法热分析法是通过测量聚合物在一定温度范围内的热学性质来判断其性能的一种方法。

其中包括差热分析法(DSC)、热重分析法(TGA)等。

通过观察聚合物在升温或降温过程中的吸热、放热,以及失重情况,可以初步判断其组成和性质。

2. 拉伸实验拉伸实验是一种简单直观的物理检测方法,通过对聚合物样品在一定温度下的拉伸过程进行观察,获得相关的拉伸特性参数。

这种方法适用于常见的塑料和橡胶制品,可以直接反映材料的物理性能。

二、化学分析方法1. 光谱分析紫外-可见光谱(UV-Vis)、红外光谱(FTIR)、核磁共振氢谱(HNMR)等光谱分析方法可用于聚合物材料的结构表征和成分分析。

通过检测聚合物在特定波长下的吸收、发射或散射情况,可以分析其分子链结构和可能的功能团。

2. 质谱分析质谱分析是一种高灵敏度的化学分析方法,适用于聚合物样品中微量成分的检测。

通过检测聚合物样品中分子离子的质荷比,可以确定其相对分子质量、分子结构和可能的附加元素。

三、生物技术检测方法1. 核酸检测法聚合物中常常携带有一定的核酸成分,利用聚合酶链式反应(PCR)等核酸检测技术可以对聚合物样品中的核酸成分进行扩增和鉴定。

这种方法对于化妆品等含有生物成分的聚合物制品有着重要的应用价值。

2. 生物传感器检测法生物传感器是一种利用生物材料(如酶、抗体)和传感器结合的检测技术。

通过将特定的生物材料与聚合物样品接触,观察其生物传感反应产生的信号变化,可以实现对聚合物样品中特定成分的快速检测和定量分析。

随着科学技术的发展,聚合物检测方法也在不断创新和完善。

实验三种常用热分析方法测定物质热性能热分析技术是研究物质热性能的一种技术。

这一技术可以用来确定和测量物质的热膨胀、热稳定性、热力学性质、热循环行为和物理变形。

本文将讨论常用热分析技术:热重分析(DSC)、热流比测定(TGA)和热分析仪(TMA)。

一、热重分析(DSC)

热重分析(DSC)是利用重量和热量变化的原理,测量物质热反应过程中发生的变化。

它由一个温度控制器、热重传感器和一个金属sample holder组成。

当sample holder 中的样品经过恒定的温度梯度加热或冷却时,热重传感器能够测量出在恒定的温度下重量的变化情况,从而推断出样品物质热反应的结构变化情况,并针对特定的热反应事件作出精确的测定,例如熔点、溶解度、水解度等。

热重分析的优势在于它可以测量出温度范围内的物质失重量,并且具有微量检测的能力,它可以测量物质的微量失重量以及释放的热量,这些受物质内部结构变化的影响。

二、热流比测定(TGA)

热流比法(Thermal Gravimetric Analysis,TGA)是一种热力学测试技术,它可以测量样品在不同温度下的重量变化。

它是通过体积的变化或温度的变化来测量重量变化的,常用来测量样品的热稳定性、热膨胀性和热导率等热力学性质。

实验7 聚合物的热重分析(TGA)热重分析(TGA)是以恒定速度加热试样,同时连续地测定试样失重的一种动态方法。

此外,也可在恒定温度下,将失重作为时间的函数进行测定。

应用TGA可以研究各种气氛下高聚物的热稳定性和热分解作用,测定水分、挥发物和残渣,增塑剂的挥发性,水解和吸湿性,吸附和解吸,气化速度和气化热;升华速度和升华热,氧化降解,缩聚高聚物的固化程度,有填料的高聚物或掺和物的组成,它还可以研究固相反应。

因为高聚物的热谱图具有一定的特征性,它也可作为鉴定之用。

1. 实验目的(1)了解热重分析法在高分子领域的应用。

(2)掌握热重分析仪的工作原理及其操作方法,学会用热重分析法测定聚合物的热分解温度T d。

2. 实验原理热重分析法(thermogravimetric analysis,TGA)是在程序控温下,测量物质的质量与温度关系的一种技术。

现代热重分析仪一般由4部分组成,分别是电子天平、加热炉、程序控温系统和数据处理系统(微计算机)。

通常,TGA谱图是由试样的质量残余率Y(%)对温度T的曲线(称为热重曲线,TG)和/或试样的质量残余率Y(%)随时间的变化率dY/dt(%/min)对温度T的曲线(称为微商热重法,DTG)组成,见图2-40。

温度/℃图2-40 TGA谱图开始时,由于试样残余小分子物质的热解吸,试样有少量的质量损失,损失率为(100-Y1)%;经过一段时间的加热后,温度升至T1,试样开始出现大量的质量损失,直至T2,损失率达(Y1-Y2)%;在T2到T3阶段,试样存在着其他的稳定相;然后,随着温度的继续升高,试样再进一步分解。

图2-40中T1称为分解温度,有时取C点的切线与AB延长线相交处的温度T1′作为分解温度,后者数值偏高。

TGA在高分子科学中有着广泛的应用。

例如,高分子材料热稳定性的评定,共聚物和共混物的分析,材料中添加剂和挥发物的分析,水分(含湿量)的测定,材料氧化诱导期的测定,固化过程分析以及使用寿命的预测等。

《高聚物的现代研究方法》实验指导书主编:郑水蓉西北工业大学200 年月目录实验一热重-差热分析(TG-DT A)---------------- ------------ ------------ 3 实验二差示扫描量热法(DSC)---------------------------- ------- ------- 7 实验三差示扫描量热法(DSC)动力参数的确定---------------- ------- 10实验一热重-差热分析(TG-DTA)实验一、实验目的1.掌握差热分析的基本原理和方法,用综合热分析仪测定纳米镍Ni(OH)2和球镍的热重——差热图,并掌握定性解释图谱的基本方法。

2.掌握综合热分析仪的使用方法。

二、实验原理物质在受热或冷却的过程中,如有物理或化学的变化会伴有热效应发生。

差热分析是测定在同一受热条件下,试样与参比物(在所测定的温度范围内不会发生任何物理或化学变化的热稳定的物质)之间温差(∆T)对温度(T)或时间(t)关系的一种方法。

差热分析装置简单原理如图1-1所示。

装置结果包括放试样和参比物的坩埚,加热炉,温度程序控制单元,差热放大单元,记录仪单元以及两对相同材料热电偶反串而成的差示热电偶,它们分别置于试样(S)和参比物(R)的中心。

测量它们的温差(∆T)和它们的温度(T)。

试样与参比物放入坩埚后,按一定得速率升温,如果参比物和试样热容大致相同,就能得到理想的差热分析图,图1-2中T是插在参比物的热电偶所反映的温度曲线。

图中AH线反映试样与参比物间的温差曲线。

如试样无热效应发生,那试样与参比物间T=0,在曲线上AB、DE、GH是平滑的基线。

当有热效应发生而使试样的温度低于参比物,则出现如BCD 峰顶向下的吸热峰;反之,出现峰顶向上的EFG放热峰。

差热图中峰的数目多少、位置、峰面积、方向、高度、宽度、对称性反映了试样在所测温度范围内所发生的物理变化和化学变化次数、发生转变的温度范围、热效应大小及正负。

测定混合物组成及组分含量的热重分析法

热重分析法是建立在“有机物热量不变原理”及“成分热化量相对比例原理”基础上的一种分析技术,它可以用来测定混合物的杂质组成、计算各组分的含量、分离相关物质及确定混合物的反应和分解机理。

因此,热重分析法在分析科学中有着广泛的应用,受到了国内外实验室的欢迎。

热重分析法主要组成仪器有热重法探头,它以一定的速度和温度升高,并同时记录重量变化和接收温度数据,可以测定混合物的热量,计算出组分含量。

其次,热气层及热恒定层仪器,仪器可直接确定物质的放热行为,决定组分的含量、反应或分解机理,是另外一项重要的测试功能。

此外,还需要采用其他配套设备,如电脑和控温器等。

热重分析法的测试来源主要有化合物、化工、冶金、制药、矿山、油井、食品、石油、烟草等,依据热重分析结果可得该相组分之间的比例,对材料及其结构及性能因素具有重要参考意义,从而在工业生产中发挥广泛的价值。

从以上分析看,热重分析法可以用来测定混合物的组分组成和含量、探知物质反应和分解机理等,因此在各种领域得到了广泛的应用,有助于优化混合物性能,促进分析科学的发展。

一、实验目的1. 掌握高聚物性能测定方法;2. 熟悉高聚物溶液粘度、熔融指数等性能的测定原理;3. 了解高聚物在溶液和熔融状态下的性能特点;4. 培养实验操作技能和数据处理能力。

二、实验原理高聚物是由许多单体分子通过聚合反应形成的大分子化合物。

高聚物的性能与其分子结构、分子量、结晶度等因素密切相关。

本实验通过测定高聚物溶液的粘度和熔融指数,了解高聚物在不同状态下的性能。

1. 溶液粘度:粘度是衡量流体流动阻力的大小,高聚物溶液的粘度反映了高聚物分子间的内摩擦力。

通过测定高聚物溶液的粘度,可以了解高聚物分子量、分子结构等因素对粘度的影响。

2. 熔融指数:熔融指数是衡量高聚物熔融流动性能的重要指标,反映了高聚物在熔融状态下的流动性。

通过测定高聚物的熔融指数,可以了解高聚物的熔融温度、分子量、结晶度等因素对熔融指数的影响。

三、实验仪器与试剂1. 仪器:乌氏粘度计、熔体流动速率仪、电子天平、恒温水浴锅、烧杯、玻璃棒等。

2. 试剂:聚丙烯酰胺、聚乙烯、聚苯乙烯等高聚物样品,溶剂(如水、乙醇等),盐酸、硫酸等。

四、实验步骤1. 溶液粘度测定(1)配制高聚物溶液:称取一定量的高聚物样品,溶解于溶剂中,配制成不同浓度的溶液。

(2)测定粘度:将配制好的溶液倒入乌氏粘度计中,控制恒温水浴温度,记录溶液的流出时间,计算粘度。

2. 熔融指数测定(1)准备样品:将高聚物样品在干燥箱中干燥,称取一定量的样品。

(2)设定测试温度:根据样品的性质,设定合适的测试温度。

(3)测定熔融指数:将干燥后的样品放入熔体流动速率仪中,设定测试温度和负荷,记录样品在规定时间内通过小孔的质量,计算熔融指数。

五、实验结果与分析1. 溶液粘度通过实验,可以得到不同浓度下高聚物溶液的粘度数据。

根据数据,分析高聚物分子量、分子结构等因素对粘度的影响。

2. 熔融指数通过实验,可以得到不同温度下高聚物的熔融指数数据。

根据数据,分析高聚物熔融温度、分子量、结晶度等因素对熔融指数的影响。

岛津DTG-60H热分析实验

一.实验原理

热分析(thermal analysis)是在程序控制温度下,测量物质的物理性质与温度关系的一类技术,在加热和冷却的过程中,随着物质的结构、相态和化学性质的变化,通常伴有相应的物理性质的变化,包括质量、温度、热量以及机械、声学、电学、光学、磁学等性质,依此构成了相应的各种热分析测试技术。

表1列出了几种主要的热分析法及其测定的物理化学参数和有关仪器。

其中最具代表性的三种方法:热重法(TG),差热分析(DTA),差示扫描量热法(DSC)。

本实验使用的岛津DTG-60H是一类差热(DTA)—热重(TG)同步测定装置。

热重法(Thermalgravimetry, TG)是在程序控制温度下,测量物质的质量和温度关系的一种技术。

热重法记录的是热重曲线(TG曲线),它是以质量作纵坐标,从上向下表示质量减少;以温度(T)或时间(t)作横坐标,自左向右表示增加。

用于热重法的仪器是热天平,它连续记录质量和温度的函数关系。

热天平一般是根据天平梁的倾斜与质量变化的关系进行测定的,通常测定质量变化的方法有变位法和零位法两种。

变位法利用质量变化与天平梁的倾斜成正比关系,用直接差动变压器检测。

零位法根据质量变化引起天平梁的倾斜,靠电磁作用力使

天平梁恢复到原来的平衡位置,所施加的力与质量变化成正比。

DTG-60H采用的为变位法。

只要物质受热时发生质量的变化,就可用热重法来研究其变化过程。

其应用可大致归纳成如下几个方面:(1)了解试样的热(分解)反应过程,例如测定结晶水、脱水量及热分解反应的具体过程等;(2)研究在生成挥发性物质的同时所进行热分解反应,固相反应等;(3)用于研究固体和气体之间的反应;(4)测定熔点、沸点;(5)利用热分解或蒸发、升华等,分析固体混合物。

图1为在相同实验条件下测得的聚氯乙烯(PVC),聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA),高压聚乙烯(HPPE),聚四氟乙烯(PTPE)和芳香聚四酰亚胺(PI)的热重曲线。

它们不仅提供了高聚物分解温度的信息,也很简便地比较了高聚物的热稳定性。

差热分析(Differential thermal analysis, DTA)是在程序控制温度下,测量试样与参比物(一种在测量温度范围内不发生任何热效应的物质)之间的温度差与温度关系的一种技术。

在实验过程中,可将试样与参比物的温差作为温度或时间的函数连续记录下来:

⊿T= ƒ (T或t)

由于试样和参比物的测温热电偶是反向串联(见图2),所以当试样不发生反应,即试样温度(T s)和参比温度(T r)相同时,⊿T = T s —T r = 0,相应的温差电势为0。

当试样发生物理或化学变化而伴有热的吸收或释放时,则⊿T ≠ 0,相应的温差热电势讯号经放大后送入记录仪,得到以⊿T为纵坐标,温度为横坐标的差热曲线(DTA曲线),如图3所示其中

基线相当于⊿T = 0,试样无热效应产生;向上和向下的峰反映了试样的放热、吸热过程。

图4为吸热反应中试样的真实温度和试样与参比物温差⊿T的比较,从试样温度曲线可见,

吸热过程开始于A点。

此时由于试样吸收热量,体系温度偏离直线而落后于炉温。

达到B点时,反应基本完成。

随后体系温度逐渐上升,至C点再回到炉温。

至于温差曲线,显然更为清晰明显。

由图可见,⊿T开始于A点,其最大值(峰点)则在B点,至C点又回到基线。

采用⊿T作检测量,比单纯用实验温度更为理想,因为这样能更好地确定峰点位置。

如果是放热反应,将得到类似的差热峰形,只是差热峰处于与吸热峰相反的方向。

将不同体系的吸热和放热的原因归纳于表2,供判断差热峰的产生机理时参考。

现象吸热放热现象吸热放

热

物理的原因化学的原因

结晶转变√√化学吸附√

熔融√析出√

气化√脱水√

升华√分解√√

吸附√氧化度降低√

脱附√氧化(气体中)√

吸收√还原(气体中)√

氧化还原反应√√

固相反应√√

图5为高聚物的DTA模式曲线,它反映了高聚物随温度升高所产生的玻璃化转变、结晶、熔融、氧化和分解等过程。

DTA曲线的峰形,出锋位置,峰面积等受试样的质量,热传导率,比热,粒度,填充的程度,周围气氛和升温速度等因素的影响。

以升温速度为例,升温速度太慢,转变不明显,甚至观察不到;升温速度快,转变明显,但达到峰值的温度向高温方向偏移,峰形尖锐,但峰的分辨率降低,一般采用10℃/分比较合适。

一般情况下,在实验时采用薄膜或细粉状样品,并使试样铺满盛器底部,加盖压紧,试样底部尽可能平整;保证和托架之间的良好接触。

气氛应该是静态的,也可以是动态的,就气体性质而言,可以是惰性的,也可以是参加反应的,视实验要求而定。

一般采用N2,流量在30毫升/分左右。

差热分析主要应用于以下方面:研究结晶转变,二级转变;追踪熔融,蒸发等相变过程;用于分解、氧化还原、固相反应等的研究。

在热分析中,参比物应选择那些在实验温度范围内不发生热效应的物质,如α-氧化铝、石英、硅油、瓷、玻璃珠等。

二、实验仪器

岛津DTG-60H,是一类差热(DTA)—热重(TG)同步测定装置,如图6所示。

图7为操作键和显示屏的图示。

图8为参比物和试样架示意图。

图9为DTG-60H的热失重部分结构图。

本实验中采用的参比物为氧化铝坩埚。

实验样品:PE和EV A

三、实验步骤

见操作规程1.3-1.5

四、结果与分析

下为结果与分析示例,实际测试样品为PE和EV A

1.图1是聚丙烯的热分析数据处理结果,相关信息标于图中,可以看出,在温度从20℃升高到300℃的过程中,TG曲线是一条几乎水平的直线,说明未发生失重;DTA在170.5℃出现吸热峰,是由于熔化吸收热量所致,说明PP的熔点是170.5℃,与标准数据作比较,判断此PP应是全同立构聚合物。

Thermal analysis data DTA

Temp[℃]

图1 聚丙烯的DTG曲线

2. 图2是丁二酸的热分析图谱,相关信息标于图中。

由热失重曲线可知,温度升高到186℃,发生失重,说明有分解反应发生,此过程是丁二酸熔化,并逐渐脱去小分子水,生成酸酐。

再由DTA曲线,知丁二酸的熔点是191℃,沸点是235℃。

Temp[℃]

TGA Thermal analysis data DTA

图2 丁二酸的DTG曲线

3.图3是三苯基磷的热分析图谱,综合TG和DTA曲线知,83℃是其熔点,固态三苯基磷熔融吸热;179.7℃以后,发生了热分解反应,导致失重和吸热峰的产生。

Temp[℃]DTA mV

Thermal analysis data 图3 三苯基磷的DTG曲线。