要素主义课程理论ppt课件

- 格式:ppt

- 大小:382.00 KB

- 文档页数:16

要素主义课程理论

要素主义课程理论是一种课程设计理论,旨在建立一种有效的教育课程,使学习者受益最大化。

它倚赖于课程要素,并以此为基础来设计课程体系。

要素主义课程设计理论以英国教育家约翰·李斯特提出的“要素分析”为基础,把课程的每一部分都定义为要素,以便进行系统的分析和设计。

要素主义课程理论的核心是一种有组织的、有系统的、有针对性的教育课程设计方法,它的目的是为教师和学生提供有用的信息,以便他们能够制定和实施有效的课程。

要素主义课程设计理论把课程设计分成三个阶段:定义、分析和组织。

定义阶段是指明确课程的目标,要求,学习内容,学习资源和学习方式。

分析阶段指的是确定课程的结构,组织方式,课程的组成部分,教学方法和评估方法,以及如何达到课程目标。

最后,组织阶段指的是将所有要素组合在一起,形成一个完整的课程体系。

要素主义课程理论是一种有效的课程设计理论,它可以帮助教师有效地构建课程,以满足学习者的需求,实现学习者的目标。

它还可以帮助教师更好地理解课程内容和教学方法,使学习者有效地学习。

此外,要素主义课程理论还可以帮助教师有效地评估学习者的学习进度和成果,从而更好地实现课程的目标。

总之,要素主义课程理论是一种有用的课程设计理论,它可以帮助

教师更好地构建课程,为学习者提供更有效的学习环境,以实现学习者的目标。

概述要素主义背景社会背景:要素主义教育理论产生于20世纪30年代的美国。

而这个时期,西方各国经过经济的快速发展后出现了停滞的局面,1929年,世界性的经济危机爆发,西方社会深深陷入经济和社会的困境中,经济危机很快出发了政治危机,导致社会动荡不安,阶级矛盾加剧。

美国最早陷入危机,遭受的打击也最为惨重。

在教育方面,30年代的西方,进步主义教育和新教育运动正处于鼎盛时期,美国的进步主义教育在公立学校教育中居于支配地位,但进步主义教育在30年代西方经济和政治危机面前的软弱无力,使之遭受了来自各个方面的强烈批评,持要素主义思想的教育理论家,美国的社会评论家等对进步教育所推行的课程。

教育教学方式方法,学校教学质量给予了严厉的批判,认为进步主义教育破坏了传统的社会文化,造成社会的危机。

(造成质量下降)因此,主张改革教育,进而拯救社会政治,经济危机,这些为要素主义的兴起创造了有利条件,要素主义教育理论正是在这一特定社会历史背景下诞生的。

发展脉络(理论的发展与社会时代背景是相关的,每一个思想都有它的局限性,关键是你把它用在什么地方)20 世纪30 年代以巴格莱为首的要素主义者登上了美国教育理论的舞台;40 年代,由于巴格莱的离世,要素主义进入了低潮期;50 年代美苏竞争激烈,美国在科技领域落后于苏联,美国政府认为教育落后导致科技落后,因此,提高教育质量,培养高科技人才是教育改革的目的,于是,强调教育质量和重视天才培养的要素主义得到重视,以科南特为代表的要素主义者领导了美国50 年代的教育改革,使美国的教育实践发生了转变。

60 年代和70 年代,随着美国国内民主化运动的高涨和越战的阴霾,国内矛盾激烈,教育问题被掩盖在种族矛盾和反战情绪中,要素主义又一次进入低谷。

80 年代以来,随着国际科技竞争的激烈,美国政府重新认识到教育问题的重要性,同时,教育领域质量低下的问题也越演越烈,拯救美国教育的重任又一次落到了要素主义者的身上。

要素主义课程

在理论价值上,要素主义强调课程应该传递人类文化中基本的要素。

而这些文化通常都是严格按照逻辑组织而成为学科来供学习者学习,学习者通过对这些凝结人类智慧的知识掌握,一方面能够提高自

我服务于社会发展,而有些个别具有较高智力的学习者,也就是“天才儿童”,他们对知识的掌握,将会对国家命运的发展产生不可估量的影响,这也就是美国在特殊时期重视选择要素主义课程理论的原因之一。

在实践价值上,要素主义课程观从正式形成之初就是一个有组织、有

纲领的运动,它针对现代美国教育所存在的弊病,讨求解决问题的思路。

要素主义课程理论在课程内容的组织上,强调学科课程。

要素主

义者认为要给学生提供分类的有组织的学科课程,特别强调学科之间

以及每个学科内部的严谨的逻辑结构。

如果学校的课程给学生提供的是未经分化的或者是零散的经验或知识,学生势必要自己对它们分化

和组织,这将妨碍教育的效能。

因此要素主义者强调的依然是以“学

科为中心”的课程体系。

在课程实施中,要素主义者强调接受式学习。

在要素主义者看来,教师具有无上的权威,是理智的模范,是知识和真

理的占有者,掌握着学科的逻辑体系,了解教育过程,因此教师们有着绝对的主导权。

另外课程在实施过程中,要素主义者特别强调对学生

心智的训练,尤为强调基础学科方面的训练,认为只有学生掌握了这

些学科知识,才能拥有理性的思维和思考能力。

要素主义课程理论的具体主张课程目标课程内容课程实施课程评价•在课程目标上, 要素主义认为课程要做到能够传授文化遗产和进行理智、道德训练。

要素主义的教育目的制约着其课程目标。

要素主义者认为教育的目的是为了社会的进步, 这里的进步不同于一般理解的改变现状使之更好, 而指消除人的恶的本性, 进步与否是以人的智慧和道德是否得到继承和发展来衡量的。

所以, 要素主义的课程目标有两个方面: 宏观方面,就是传递人类文化遗产的要素; 微观方面, 就是实施个人理智和道德训练。

•在课程内容上, 要素主义主张选择共同的、不变的文化要素作为课程的内容。

从实在论出发, 要素主义承认世界本身有绝对价值, 人能通过理智活动达到真理, 而真理表现为文化遗产。

文化遗产中存在的永恒不变的要素是知识的基本核心。

教育的任务就是要使这种文化要素在每一个新生代中再现出来。

这就需要精心地选择把共同文化要素抽取出来组成教材来向学生传授。

要素主义者强调课程内容必须有利于国家和民族, 要有长期目标, 必须包含价值标准, 即对个人和社会都有用的基本知识和技能。

此外, 其认为为达到传授共同的文化要素的目的, 应该恢复各门学科在教育过程中的地位, 并按照严格的系统编写教材。

•在课程实施上, 要素主义者主张接受教学。

其强调教师是教育宇宙的中心, 学生要服从教师的指导。

要素主义者之所以强调教师的核心地位, 是因为他们认为教师即知识和真理的占有者, 教师掌握着学科的逻辑体系, 了解教育过程, 所以教师能够而且必须发挥在教育中的主动权。

只有教师才能把人类的历史遗产、民族文化的共同要素以及成年人的世界介绍和引导给儿童, 儿童单靠自己是不能理解他必须学习的一切的。

要素主义者还提出教学是一种心智的训练。

其认为知识的掌握既是文化遗产的掌握, 同时也是心智训练的途径和具体内容。

课程评价•在课程评价上, 要素主义者强调高标准严要求。

其认为进步主义一方面不能造就社会需要的合作人才,造成教育资源的浪费, 造成美国在高科技领域里面缺乏与其他国家抗衡的力量; 另一方面, 缺乏严格的学业标准, 也威胁着学校和自由本身。

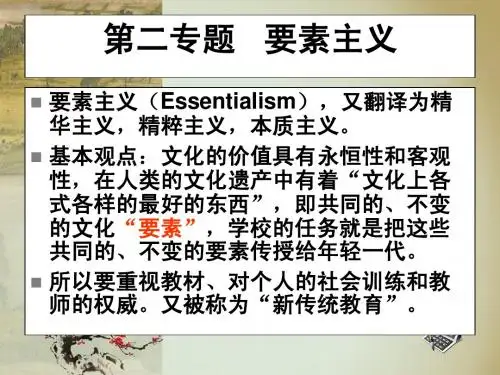

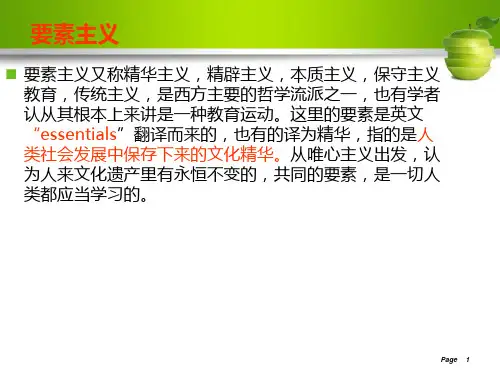

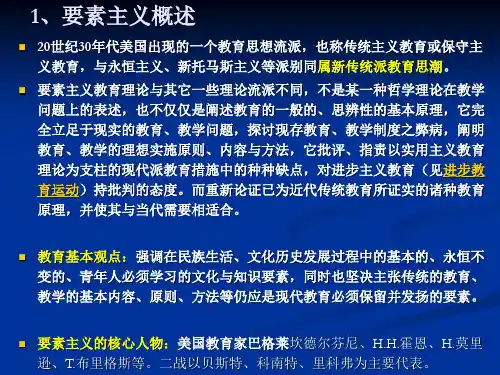

要素主义课程理论一、要素主义教育的产生与发展要素主义(Essentialism)是20世纪30年代美国出现的与进步主义教育相对立的教育思想流派,又称传统主义教育、保守主义教育。

早期主要代表人物有W.C.巴格莱、I.L.坎德尔、R.芬尼和T.布里格斯等。

1938年2月,巴格莱等人在新泽西州大西洋城成立要素主义者促进美国教育委员会,标志着要素主义教育流派的形成。

巴格莱在会上提交论文《要素主义者促进美国教育的纲领》,作为该团体的理论依据。

要素主义教育流派的形成和发展经历了两个阶段,第一阶段是1938—1945年。

1938年“促进美国教育要素主义委员会”的成立,是这一流派出现的标志。

当时,在要素主义教育流派与实用主义“进步派”的争辩中,要素派处于劣势。

第二阶段是第二次世界大战后至60年代末,特别是在1956年创立“基础教育委员会”后,其势力大大超过实用主义“进步派”。

要素主义流派形成和发展的原因:一是20世纪30年代,面对当时萧条的社会剧变,巴格莱等人认为学校和教育应该承担起促进社会进步和维护社会稳定的职责,这就必须要有适合美国社会需要的强有力的教育理论,在他们看来,要素主义就是这样的教育理论。

为使教育理论获得新生,建立一种强有力的教育理论,并与当时在整个世界正在出现的极权主义作斗争,巴格莱和其他要素主义者一起提出了几条基本的教育原则。

首先,他们认为,正处在发展中的学生有权获得受过良好教育、富有同情心并有良好文化素养的教师的看护和指导。

其次,他们认为强有力的民主主义需要一种民主主义的文化共同体,尽管这种共同体不是静止不变的,教师也应该教给所有孩子。

再次,他们呼吁,学校应提供一种完整、精确、一贯并对学生而言编制良好的特殊的学习计划。

最后,尽管要素主义者认识到在低年级通过活动进行正式学习的必要性,但他们还是主张应“通过教师必须对之负责的系统的学科计划和实施活动”传授经过检验的课程要素。

二是要素主义教育流派的盛行,是适应美苏争霸的需要。