第二章:沙漠沉积体系

- 格式:ppt

- 大小:4.81 MB

- 文档页数:15

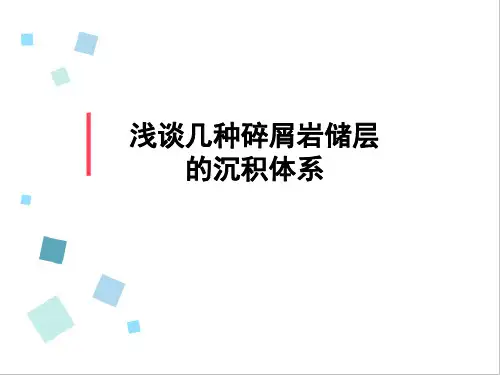

碎屑岩沉积环境碎屑岩的沉积包括两大部分:物源区和沉积盆地。

沉积环境可以分为陆地、海陆过渡、海洋三大类。

沉积环境离物源区的距离的不同,沉积物的供应以及相关的沉积特征会发生有规律的演变。

比如,大颗粒的碎屑物会沉积在离物源区较近的冲积扇和辫状河等沉积环境中,分选好的细颗粒碎屑物会沉积在远离物源区海洋或者湖泊中。

碎屑岩沉积环境模式图。

碳酸盐岩沉积环境碳酸盐岩发育的位置通常构造相对稳定,碎屑沉积物的供应几乎不存在。

碳酸盐岩的发育通常沿海岸呈环带状分布,完整的沉积体系包括9个相带(威尔逊旋回),这里简化成5个相带,潮坪、泻湖、生物礁、大陆架和盆地。

碳酸盐岩模式图(包括深海陆架和浅海陆架两种类型)。

一陆地环境01山麓斜坡堆积崖体遭受侵蚀作用,发生坍塌,在山脚下形成锥体,其沉积物分选差。

02基岩河河流穿过坚硬岩石,几乎不与地面发生相互作用,与冲积型河流相反。

03冲积扇河流在出山口处形成的扇形堆积体。

当河流流出谷口时,摆脱了侧向约束,其携带物质便铺散沉积下来。

冲积扇平面上呈扇形,扇顶伸向谷口;立体上大致呈半埋藏的锥形。

冲积扇模式图04辫状河辫状河多发育在山区或河流上游河段以及冲积扇上。

多河道、多次分叉和汇聚构成辫状。

图为Son-Kul River。

图为Resurrection River。

辫状河沉积模式图。

05曲流河弯度较高的河流,河床稳定,由河道、牛轭湖、天然堤(Natural levee)、决口扇、河漫滩等组成。

决口扇天然堤曲流河沉积模式图。

06网状河网状河在平面上由一系列次级河道或相互交结、或分离,结成网格状。

发育于基底沉降的河流中下游和近海平原,河道弯曲、河道多,河道固定,以垂向加积为主。

07湖泊08沙漠沙漠环境中以风蚀作用为主。

图为风成沙丘。

风成沙纹09沼泽沼泽是陆地上饱含水的、常长满植物的过湿地区。

它是一种特殊水体,常常发育在滨海,湖泊和潟湖边缘。

二海陆过渡环境10河口埃尔克霍恩河口,加利福尼亚。

铜河河口和障壁岛,阿拉斯加。

中国石油油气田开发地质培训教材石油勘探开发研究院廊坊分院油气田开发地质培训项目组2006年4月目录1. 前言 (1)2. 非海相碎屑沉积体系 (2)2a.引言 (2)2b.低弯度曲流河体系 (2)2c.高弯度曲流河体系 (3)2d.风积体系 (5)2e.冲积扇体系 (6)3.浅海和深海沉积体系 (8)3a.引言 (8)3b.三角洲沉积体系 (8)3c.滨海沉积体系 (10)3d.深海沉积体系 (12)4. 层序地层学 (14)4a.引言 (14)4b.基本概念 (14)4c.专业术语 (15)4d.层序地层实例 (16)4e.体系域 (17)4f.层序地层学的应用 (18)4g.与开发地质的相关性 (18)5.储层地球物理学 (20)5a.引言 (20)5b.术语和基本概念 (20)5c.地震采集 (22)5d.地震处理 (23)5e.地震构造解释 (24)5f.波阻抗、属性分析、直接烃类显示和4D地震 (25)i6. 裂缝性储层 (28)6a.引言 (28)6b.重要概念 (28)6c.裂缝类型 (29)6d.裂缝面特征 (31)6e.探测与量化裂缝 (32)6f.裂缝孔隙度、渗透率与产率 (33)6g.数据收集与储层描述 (34)7.毛细管压力 (36)7a.简介 (36)7b.浮力和毛细管压力 (36)7c.毛细管压力方程 (37)7d.确定毛细管压力 (38)7e.排替压力和含水饱和度分布 (39)7f.雷文瑞特J-函数 (40)7g.储层封堵层 (41)7h.静水压力油藏和水动力油藏 (42)7i.毛细管压力如何控制油水界面的实例 (43)8.储层非均质性和地质统计学应用 (44)8a.引言 (44)8b.储层非均质性的类型 (44)8c.非均质性识别步骤 (45)8d.获取正确非均质性的重要性 (47)8e.为什么需要地质统计学 (48)8f.如何计算变异函数 (49)8g.变异函数模拟 (50)8h.克里格法与条件模拟 (51)8i.对象建模 (52)8j.连续高斯模拟 (54)9.地质细胞建模 (56)ii9a.引言 (56)9b.确定工区 (56)9c.数据导入与质量检查 (57)9d.框架构建 (58)9e.三维网格 (60)9f.属性建模 (61)9g.容积测定与有效厚度 (64)9h.实现评估 (66)9i 比例放大和输出 (67)9j 数值模拟和储量 (68)iii1. 前言开发地质学是地质学的一门分支学科,主要研究已知油藏的油气勘探和生产。

沉积相的基本概念和分类及研究进展一、沉积岩概述1.定义沉积岩是在地壳表层条件下,由母岩风化产物、火山物质、有机物质等沉积岩原始物质成分(沉积物),经搬运作用、沉积作用以及沉积后作用而形成的一类岩石。

它是地壳中三大岩类之一,具有岩石的共同属性;是地壳中地质作用的产物;在一定的地质条件和环境中是稳定的;是矿物的集合体。

2.基本特征①沉积岩(主要)是外动力地质作用的产物,形成并稳定在地壳表层。

②沉积岩与岩浆岩、变质岩具有相似的矿物成分和化学成分,但仍有很大差别。

外动力地质作用③生物在沉积岩的形成过程有着重要的作用与意义。

④沉积岩具有特殊的复杂多样的结构与构造。

⑤沉积岩形成过程的空间与时间跨度大,阶段性明显,分异作用普遍。

3.分布沉积岩在地壳表层分布十分广泛。

具体地说,①面积陆地的大约3/4被沉积物(岩)所覆盖,而海底几乎全被沉积物(岩)所覆盖。

②体积沉积岩约占岩石圈体积的5%,而岩浆岩和变质岩约占95%。

③厚度沉积岩在地壳表层各处的具体厚度变化很大。

有的地方可达几十公里,如高加索地区,仅中生代和新生代的沉积厚度就达20~30km;但有的地方则很薄,甚至没有沉积岩的分布,直接出露着岩浆岩和变质岩。

④分布区域现代和古代沉积物大量沉积的场所为:大陆边缘和大陆内部的拗陷带。

4.分类沉积岩的分类是沉积岩石学研究中要解决的首要问题之一。

①分类的原则A.分类要明确清晰而有系统性,要正确反映客观事实的内在联系。

B.分类切记要能够便于应用和操作。

②综合分类(冯增昭,1982,1992)首先根据沉积岩的形成作用划分大类和基本类型,然后根据粒度、主要成分特征及是否可燃等细分。

我们采用的分类方案。

二、沉积相的基本概念1.环境的概念环境是指地球表面的地理景观单元。

如山地、高原、冲积平原、河流、湖泊、海洋等。

2.沉积环境沉积作用进行的自然地理环境,是物理上、化学上和生物学上有别于相邻地区的一块地表(塞利,1970年)。

即是说有沉积物堆积并保存的环境区域,如河流、湖泊、三角洲、滨海、浅海、深海等。

沉积相研究(单井划相)沉积相研究的目的是分析油藏范围内储集体所属的沉积环境、沉积相和微相类型及其时空演化,进而揭露储集砂体的几何形态、大小、展布及其纵、横向连通性的非均质特征,建立沉积模式,并深入探讨沉积微相对油气的控制关系。

正确识别沉积相和微相类型及其相互关系,是进行油田勘探和开发研究的重要内容。

沉积相的概念沉积相是指沉积环境及其在该环境中所形成的沉积物(岩)特征的总和。

相和环境的含义是有区别的。

沉积相是特定沉积环境的产物,是沉积环境的物质表现。

沉积相研究的重要性在于,它可以根据某沉积物的空间分布情况判断其上下左右存在的沉积物类型及其储渗特征。

沉积物空间变化的这种规律性,称为“相序递变规律”。

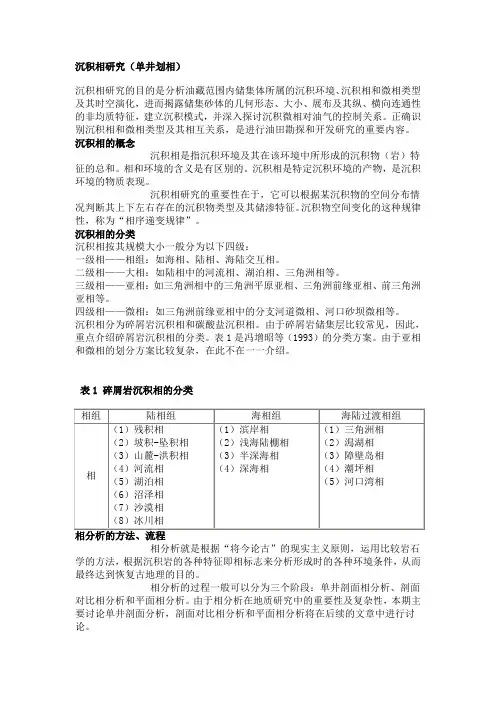

沉积相的分类沉积相按其规模大小一般分为以下四级:一级相——相组:如海相、陆相、海陆交互相。

二级相——大相:如陆相中的河流相、湖泊相、三角洲相等。

三级相——亚相:如三角洲相中的三角洲平原亚相、三角洲前缘亚相、前三角洲亚相等。

四级相——微相:如三角洲前缘亚相中的分支河道微相、河口砂坝微相等。

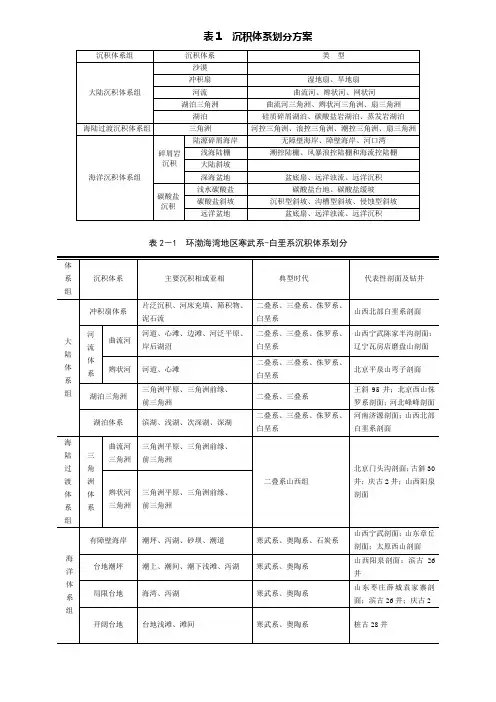

沉积相分为碎屑岩沉积相和碳酸盐沉积相。

由于碎屑岩储集层比较常见,因此,重点介绍碎屑岩沉积相的分类。

表1是冯增昭等(1993)的分类方案。

由于亚相和微相的划分方案比较复杂,在此不在一一介绍。

表1 碎屑岩沉积相的分类相分析就是根据“将今论古”的现实主义原则,运用比较岩石学的方法,根据沉积岩的各种特征即相标志来分析形成时的各种环境条件,从而最终达到恢复古地理的目的。

相分析的过程一般可以分为三个阶段:单井剖面相分析、剖面对比相分析和平面相分析。

由于相分析在地质研究中的重要性及复杂性,本期主要讨论单井剖面分析,剖面对比相分析和平面相分析将在后续的文章中进行讨论。

单井剖面相分析1.相标志的研究能够反映古代沉积条件和环境特征的标志,通常称为相标志或环境成因的标志。

沉积体系分析是从详细观察和描述相标志开始的。

确定沉积体系的标志主要包括:岩石学、沉积构造、剖面结构、古生物学、自生矿物、颗粒结构和测井相等标志作为沉积相划分的主要依据,地震相仅作为沉积相判别的辅助标志。

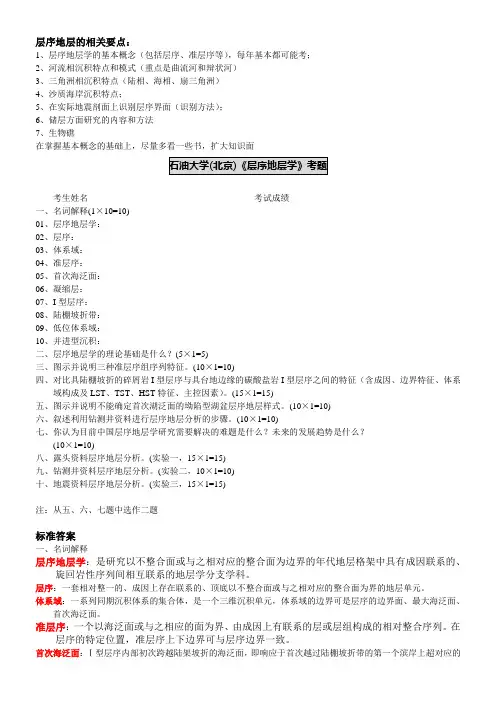

层序地层的相关要点:1、层序地层学的基本概念(包括层序、准层序等),每年基本都可能考;2、河流相沉积特点和模式(重点是曲流河和辩状河)3、三角洲相沉积特点(陆相、海相、扇三角洲)4、沙质海岸沉积特点;5、在实际地震剖面上识别层序界面(识别方法);6、储层方面研究的内容和方法7、生物礁在掌握基本概念的基础上,尽量多看一些书,扩大知识面考生姓名________________ 考试成绩________________一、名词解释(1×10=10)01、层序地层学:02、层序:03、体系域:04、准层序:05、首次海泛面:06、凝缩层:07、I型层序:08、陆棚坡折带:09、低位体系域:10、并进型沉积:二、层序地层学的理论基础是什么?(5×1=5)三、图示并说明三种准层序组序列特征。

(10×1=10)四、对比具陆棚坡折的碎屑岩I型层序与具台地边缘的碳酸盐岩I型层序之间的特征(含成因、边界特征、体系域构成及LST、TST、HST特征、主控因素)。

(15×1=15)五、图示并说明不能确定首次湖泛面的坳陷型湖盆层序地层样式。

(10×1=10)六、叙述利用钻测井资料进行层序地层分析的步骤。

(10×1=10)七、你认为目前中国层序地层学研究需要解决的难题是什么?未来的发展趋势是什么?(10×1=10)八、露头资料层序地层分析。

(实验一,15×1=15)九、钻测井资料层序地层分析。

(实验二,10×1=10)十、地震资料层序地层分析。

(实验三,15×1=15)注:从五、六、七题中选作二题标准答案一、名词解释层序地层学:是研究以不整合面或与之相对应的整合面为边界的年代地层格架中具有成因联系的、旋回岩性序列间相互联系的地层学分支学科。

层序:一套相对整一的、成因上存在联系的、顶底以不整合面或与之相对应的整合面为界的地层单元。

沙漠里面的地层描述

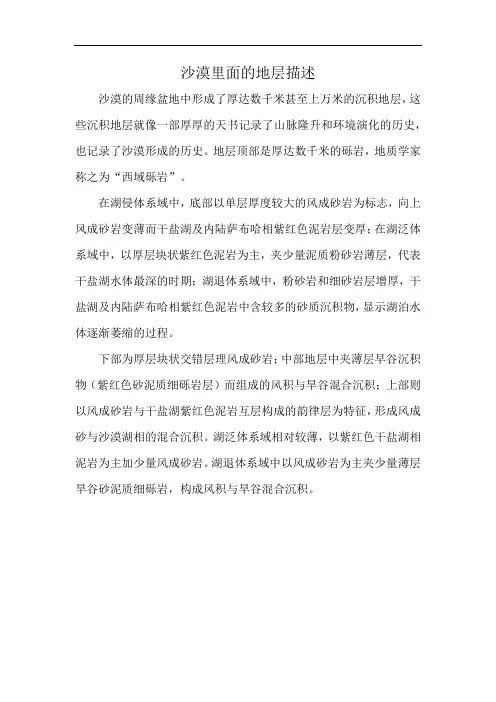

沙漠的周缘盆地中形成了厚达数千米甚至上万米的沉积地层,这些沉积地层就像一部厚厚的天书记录了山脉隆升和环境演化的历史,也记录了沙漠形成的历史。

地层顶部是厚达数千米的砾岩,地质学家称之为“西域砾岩”。

在湖侵体系域中,底部以单层厚度较大的风成砂岩为标志,向上风成砂岩变薄而干盐湖及内陆萨布哈相紫红色泥岩层变厚;在湖泛体系域中,以厚层块状紫红色泥岩为主,夹少量泥质粉砂岩薄层,代表干盐湖水体最深的时期;湖退体系域中,粉砂岩和细砂岩层增厚,干盐湖及内陆萨布哈相紫红色泥岩中含较多的砂质沉积物,显示湖泊水体逐渐萎缩的过程。

下部为厚层块状交错层理风成砂岩;中部地层中夹薄层早谷沉积物(紫红色砂泥质细砾岩层)而组成的风积与旱谷混合沉积;上部则以风成砂岩与干盐湖紫红色泥岩互层构成的韵律层为特征,形成风成砂与沙漠湖相的混合沉积。

湖泛体系域相对较薄,以紫红色干盐湖相泥岩为主加少量风成砂岩。

湖退体系域中以风成砂岩为主夹少量薄层旱谷砂泥质细砾岩,构成风积与旱谷混合沉积。

课堂演示沙漠治理方案背景随着气候变化和人口增加,全球沙漠化的问题日益严重。

沙漠化不仅破坏生态,还会导致贫穷、饥饿和社会不稳定。

为了解决沙漠治理的问题,许多国家都采取了各种不同的措施。

本文将介绍几种常见的沙漠治理方案。

水源补给沙漠之所以成为沙漠,是因为缺乏水。

因此,解决水源供应问题是沙漠治理的关键。

水源补给包括以下几种方法:•收集雨水:通过建造水库、堤坝或其他形式的储水设施来收集雨水,然后在旱季使用。

这个方法适用于雨量充足的地区。

•引水:通过修建引水渠道或输水管道,将外地的水资源引入沙漠地区。

这个方法的缺点是成本高昂,需要大量的金钱和工程投入。

•海水淡化:通过海水淡化技术,将海水转化为淡水,以补充沙漠地区的水源供应。

植被恢复植被是维护沙漠生态平衡的重要因素。

植被覆盖能够避免土壤侵蚀和水分蒸发,同时也能提供栖息地和食物。

因此,植被恢复是沙漠治理的重要手段。

以下是一些常见的植被恢复方法:•植树造林:通过在沙漠地区种植树木和其他植物,来提高植被覆盖率。

这个方法需要选用耐旱、耐盐碱等适应沙漠环境的树种。

•空中播种:通过直升机或飞机将种子撒播在沙漠地区。

这个方法可以覆盖大面积的地区,但成功率较低。

•沉积物种植:通过在河床或其他具有沉积物质的地区种植植物,来改善当地的生态环境。

•复合种植:通过种植不同种类的植物,来形成生态系统,提高植被稳定性。

防沙治沙沙漠地区一般都很干燥,很容易出现沙尘暴和风蚀。

为了保护沙漠地区的生态环境,防沙治沙是沙漠治理的重点之一。

以下是一些常见的防沙治沙方法:•风疙瘩固沙:通过在沙漠地区种植可以长成风疙瘩的植物,来固定沙子,减少沙尘暴的发生。

例如,在中国的内蒙古自治区,人工种植了大量的沙棘、胡杨等植物,以保护当地的生态环境。

•沙道固沙:通过修建沙道、沙墙等固沙工程,来减缓风速,防止沙区扩散。

•换沙种草:通过在沙漠地区种植可以生长在沙土上的植物,来防止风沙。

这个方法需要选用适合生长在沙漠环境的植物。

第一部分: 分析原理Part One Analysis Principle第一节:沉积作用§1.1 物理作用(Physical Process)物理作用主要讨论搬运介质与固体颗粒间的关系。

一、搬运介质(Transporting Media)按照搬运方式不同,把搬运介质分为重力流和牵引流两种类型。

1、牵引流(Fluid flow)搬运介质运动带动固体颗粒运动,水和空气是牵引流的主要介质。

运动方式:层流(Laminar flow): 流体分子呈直线运动。

紊流(Turbulent flow): 流体分子运动轨迹不规则2、重力流(Gravity Flow)通常称为高密度流(dense flow), 在重力作用下,沉积物不稳定而移动⇒带动水介质运动⇒水介质与沉积物充分混合,进而形成富含沉积物的流体二、沉积物颗粒(Sediment grains)当流体流动所产生的上举力与牵引力超过沉积物颗粒的重力和吸附力时,颗粒开始移动。

在细粒沉积物中,颗粒主要受吸附力的作用;在粗粒沉积物中,颗粒主要受重力的作用。

细粒沉积物中颗粒的启动速度比粗粒沉积物中颗粒的启动速度大;但细粒颗粒的沉降速度比粗颗粒的沉降速度小。

§1.2 生物作用(Biological Processes)1. 潜穴与钻孔(Burrowing and Boring )潜穴(Borrowing):生物因生存或寻找食物而在松散沉积物内(未固结的沙和泥内)所形成的孔洞。

钻孔(Boring):生物因生存或寻找食物而在坚硬岩石内(即固结的沙和泥内)所形成的孔洞。

2. 生物扰动(Bioturbation)生物活动过程中,对原有的沉积物和沉积构造进行改造,致使沉积纹层发生断裂和位移。

3. 团粒化(Pelletization)生物将消化后的沉积物呈团粒状产出。

团粒大小为1mm ~1cm。

由于团粒容易遭破坏,因此团粒在碳酸盐岩中较发育(由于其快速胶结作用),而在碎屑岩中不发育。

沉积学研究的动态和理论体系沉积学是研究地球表层沉积物的起源、演变和颗粒特征的学科。

它涵盖了包括岩石记录中的所有信息,比如沉积岩层的性质,岩石中包含的生物化石和化石,以及不同变化时间尺度的过程和事件。

随着技术的发展和科学的推进,沉积学在过去的几十年里一直在不断地发展。

从停滞不前到现在的高速变化,沉积学一直在不断地向前突进,其理论体系日益完善。

本文将介绍沉积学的研究动态和理论体系的发展。

一、研究动态1. 沉积物来源的变化沉积物来源的变化是沉积学研究的重要领域之一。

长期以来,沉积物的来源被认为主要是大陆和海洋。

然而,在过去的几十年里,古气候的研究表明,沙漠、冰川和湖泊等地方的沉积物来源也变得越来越重要。

此外,城市和工业活动产生的人为沉积物,也在不断增加。

沉积物来源的变化,意味着沉积物中的元素和粒径的变化,这对于环境和古环境的研究具有非常重要的意义。

2. 沉积物上的微观结构沉积物上的微观结构是沉积学研究的一个重要方向。

随着扫描电子显微镜和透射电子显微镜等技术的发展,我们得以更加深入地研究沉积物中细微的颗粒组成和结构。

以往研究只能肉眼观察沉积物的一些表面特征和性质,但是在微观层面上,真正深入分析沉积物的特性。

微观结构的研究使得我们更好地了解了沉积环境,为沉积岩的分类和环境定量分析提供了更加客观的依据。

3. 遥感与数值模拟现代沉积学研究中,遥感与数值模拟也变得越来越重要。

遥感技术能够通过卫星图像等手段,有效地获取地表形貌、植被、陆地利用、沉积物分布等方面的信息。

数值模拟则可以通过建立复杂的物理模型和计算机模拟,模拟不同环境下的沉积物运移、沉积和变化过程。

这些新兴技术在研究洪水、干旱和气候变化等方面提供了非常有用的信息。

二、理论体系1. 沉积作用和沉积物颗粒特征沉积作用是指种种力量或作用,其中包括风、水流、冰川、气象、环境等等,使沉积物经过捕积、输运、积聚并沉积成岩。

沉积作用是研究沉积学的核心,建立沉积作用模型可以使我们进一步理解沉积岩纹理、地层建立、沉积物形态的依据和方法。