戊型病毒性肝炎诊断标准及处理原则GB17011—1997

- 格式:doc

- 大小:17.00 KB

- 文档页数:3

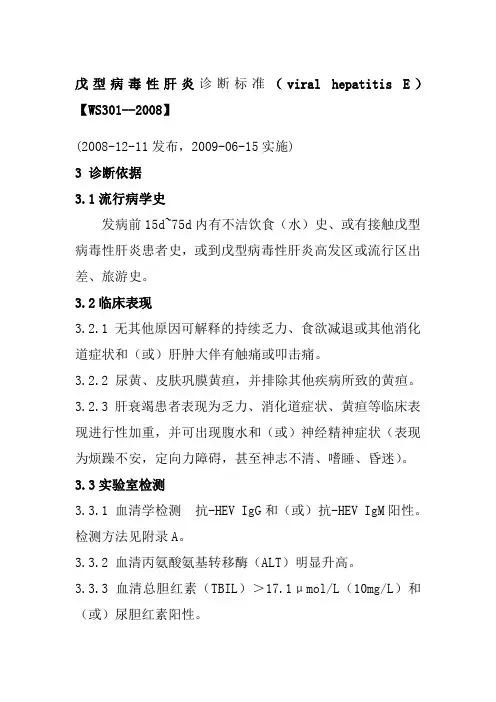

戊型病毒性肝炎诊断标准(viral hepatitis E)【WS301--2008】(2008-12-11发布,2009-06-15实施)3 诊断依据3.1流行病学史发病前15d~75d内有不洁饮食(水)史、或有接触戊型病毒性肝炎患者史,或到戊型病毒性肝炎高发区或流行区出差、旅游史。

3.2临床表现3.2.1无其他原因可解释的持续乏力、食欲减退或其他消化道症状和(或)肝肿大伴有触痛或叩击痛。

3.2.2 尿黄、皮肤巩膜黄疸,并排除其他疾病所致的黄疸。

3.2.3肝衰竭患者表现为乏力、消化道症状、黄疸等临床表现进行性加重,并可出现腹水和(或)神经精神症状(表现为烦躁不安,定向力障碍,甚至神志不清、嗜睡、昏迷)。

3.3实验室检测3.3.1 血清学检测抗-HEV IgG和(或)抗-HEV IgM阳性。

检测方法见附录A。

3.3.2 血清丙氨酸氨基转移酶(ALT)明显升高。

3.3.3 血清总胆红素(TBIL)>17.1μmol/L(10mg/L)和(或)尿胆红素阳性。

3.3.4 凝血酶原活动度肝衰竭患者的凝血酶原活动度进行性降低至40%以下。

3.3.5 血清学排除急性甲、乙、丙型肝炎。

4 诊断原则依据流行病学史、症状、体征及实验室检查进行综合诊断。

因为戊型病毒性肝炎的临床表现与其他急性肝炎极其相似,确诊依赖于特异性的血清学检查。

5 诊断5.1 临床诊断5.1.1 急性戊型病毒性肝炎,无黄疸型:3.1和 3.2.1和3.3.2和3.3.5。

5.1.2 急性戊型病毒性肝炎,黄疸型:5.1.1和 3.2.2和3.3.3。

5.1.3 戊型病毒性肝炎,急性肝衰竭:符合5.1.2和起病14d 内出现3.2.3和3.3.4。

5.1.4 戊型病毒性肝炎,亚急性肝衰竭:符合5.1.2和起病后14d以上至6个月出现3.2.3和3.3.4。

5.2确定诊断5.2.1 急性戊型病毒性肝炎,无黄疸型:符合5.1.1和3.3.1。

5.2.2 急性戊型病毒性肝炎,黄疸型:符合5.1.2和3.3.1。

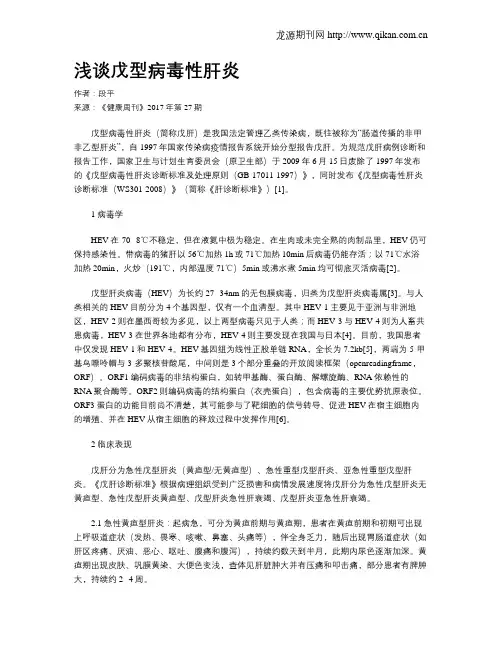

浅谈戊型病毒性肝炎作者:段平来源:《健康周刊》2017年第27期戊型病毒性肝炎(简称戊肝)是我国法定管理乙类传染病,既往被称为“肠道传播的非甲非乙型肝炎”,自1997年国家传染病疫情报告系统开始分型报告戊肝。

为规范戊肝病例诊断和报告工作,国家卫生与计划生育委员会(原卫生部)于2009年6月15日废除了1997年发布的《戊型病毒性肝炎诊断标准及处理原则(GB-17011-1997)》,同时发布《戊型病毒性肝炎诊断标准(WS301-2008)》(简称《肝诊断标准》)[1]。

1 病毒学HEV在-70--8℃不稳定,但在液氮中极为稳定。

在生肉或未完全熟的肉制品里,HEV仍可保持感染性。

带病毒的猪肝以56℃加热1h或71℃加热10min后病毒仍能存活;以71℃水浴加热20min,火炒(191℃,内部温度71℃)5min或沸水煮5min均可彻底灭活病毒[2]。

戊型肝炎病毒(HEV)为长约27--34nm的无包膜病毒,归类为戊型肝炎病毒属[3]。

与人类相关的HEV目前分为4个基因型,仅有一个血清型。

其中HEV-1主要见于亚洲与非洲地区,HEV-2则在墨西哥较为多见,以上两型病毒只见于人类;而HEV-3与HEV-4则为人畜共患病毒,HEV-3在世界各地都有分布,HEV-4则主要发现在我国与日本[4]。

目前,我国患者中仅发现HEV-1和HEV-4。

HEV基因组为线性正股单链RNA,全长为7.2kb[5],两端为5-甲基鸟嘌呤帽与3-多聚核苷酸尾,中间则是3个部分重叠的开放阅读框架(openreadingframe,ORF)。

ORF1编码病毒的非结构蛋白,如转甲基酶、蛋白酶、解螺旋酶、RNA依赖性的RNA聚合酶等。

ORF2则编码病毒的结构蛋白(衣壳蛋白),包含病毒的主要优势抗原表位。

ORF3蛋白的功能目前尚不清楚,其可能参与了靶细胞的信号转导、促进HEV在宿主细胞内的增殖、并在HEV从宿主细胞的释放过程中发挥作用[6]。

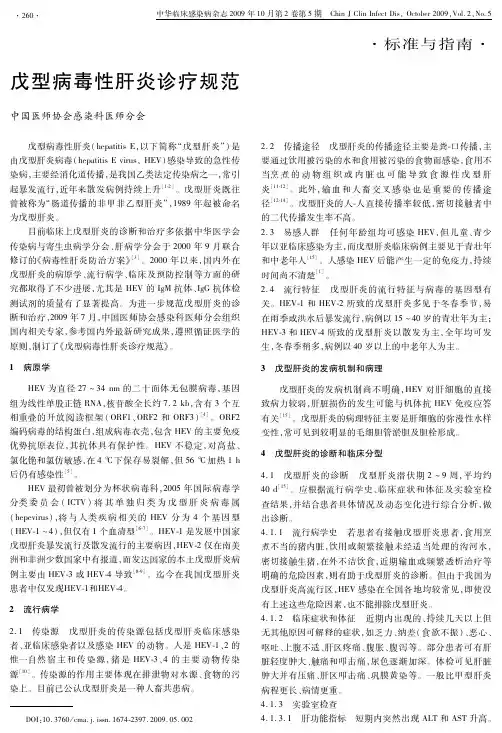

·标准与指南·戊型病毒性肝炎诊疗规范中国医师协会感染科医师分会 戊型病毒性肝炎(hepatitisE,以下简称“戊型肝炎”)是由戊型肝炎病毒(hepatitisEvirus,HEV)感染导致的急性传染病,主要经消化道传播,是我国乙类法定传染病之一,常引起暴发流行,近年来散发病例持续上升[1 2]。

戊型肝炎既往曾被称为“肠道传播的非甲非乙型肝炎”,1989年起被命名为戊型肝炎。

目前临床上戊型肝炎的诊断和治疗多依据中华医学会传染病与寄生虫病学分会、肝病学分会于2000年9月联合修订的《病毒性肝炎防治方案》[3]。

2000年以来,国内外在戊型肝炎的病原学、流行病学、临床及预防控制等方面的研究都取得了不少进展,尤其是HEV的IgM抗体、IgG抗体检测试剂的质量有了显著提高。

为进一步规范戊型肝炎的诊断和治疗,2009年7月,中国医师协会感染科医师分会组织国内相关专家,参考国内外最新研究成果,遵照循证医学的原则,制订了《戊型病毒性肝炎诊疗规范》。

1 病原学HEV为直径27~34nm的二十面体无包膜病毒,基因组为线性单股正链RNA,核苷酸全长约7.2kb,含有3个互相重叠的开放阅读框架(ORF1、ORF2和ORF3)[4]。

ORF2编码病毒的结构蛋白,组成病毒衣壳,包含HEV的主要免疫优势抗原表位,其抗体具有保护性。

HEV不稳定,对高盐、氯化铯和氯仿敏感,在4℃下保存易裂解,但56℃加热1h后仍有感染性[5]。

HEV最初曾被划分为杯状病毒科,2005年国际病毒学分类委员会(ICTV)将其单独归类为戊型肝炎病毒属(hepevirus),将与人类疾病相关的HEV分为4个基因型(HEV 1~4),但仅有1个血清型[6 7]。

HEV 1是发展中国家戊型肝炎暴发流行及散发流行的主要病因,HEV 2仅在南美洲和非洲少数国家中有报道,而发达国家的本土戊型肝炎病例主要由HEV 3或HEV 4导致[8 9]。

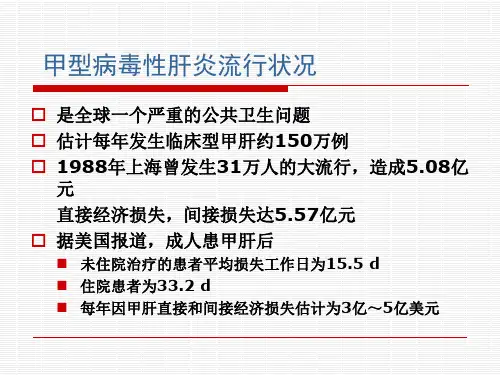

甲型病毒性肝炎诊断标准及处理原则GB 17010—1997前言甲型病毒性肝炎(简称甲肝)是由甲型肝炎病毒(HA V)引起的常见消化道传染病。

本病主要经粪口传染,不但终年散发,同时还常出现季节性或食物源性的暴发性流行,从而危害人民健康。

是我国乙类法定传染病之一。

本标准的附录A、附录B、附录C都是标准的附录。

本标准由中华人民共和国卫生部提出。

本标准由上海市传染病医院负责起草。

本标准主要起草人:巫善明、骆成榆、蒋伟伦。

本标准由卫生部委托技术归口单位中国预防医学科学院负责解释。

1 范围本标准规定了甲肝的诊断标准及处理原则。

本标准适用于各级医疗机构作为甲肝的诊断及防治依据。

2 诊断原则根据流行病学、临床症状、体征、实验室检查等手段,综合分析,动态观察,予以诊断。

3 诊断标准3.1 急性肝炎3.1.1 急性无黄疸型肝炎3.1.1.1 流行病学:发病前45天内有吃不洁食物史或饮不洁生水或与甲肝急性病人有密切接触史。

3.1.1.2 症状:近1周左右出现的无其他原因可解释的发热、乏力和纳差、恶心、呕吐等消化道症状。

3.1.1.3 体征:肝脏肿大,伴有触痛或叩痛。

3.1.1.4 肝功能检查:谷丙转氨酶(ALT)明显异常。

3.1.1.5 HA V标志检测:血清抗HA V-IgM阳性或抗HA V-IgG双份血清呈4倍升高者(详见附录A)。

疑似病例:3.1.1.2+3.1.1.4。

确诊病例:疑似病例加3.1.1.5。

3.1.2 急性黄疸型肝炎凡符合急性无黄疸型肝炎诊断条件,且血清胆红素大于17μmO1/L,尿胆红素阳性,或临床上有巩膜、皮肤黄疸并排除其他疾病所致黄疸者可确诊。

3.2 淤胆型肝炎3.2.1 起病类似急性黄疸型肝炎,但自觉症状常较轻。

3.2.2 肝功能检查血清胆红素明显升高,以直接胆红素为主,同时伴碱性磷酸酶,γ-谷氨酰转肽酶、胆固醇等明显增高,ALT中度增高。

3.2.3 表现为梗阻性黄疸持续3周以上,并能排除其他原因所致的肝内外梗阻性黄疸。

戊肝诊断标准

以下是戊肝诊断标准:

1. 临床症状和体征:戊肝病毒感染的早期症状和体征包括乏力、食欲不振、恶心和呕吐。

随着病情进展,患者可能会出现黄疸、肝区疼痛和肝肿大等症状和体征。

2. 血清学检测:血清学检测是诊断戊肝的重要手段。

特异性抗体可在症状出现后的一周到一月内出现,IgM抗体在感染后2-8周内出现,通常在黄疸发生前一周达到峰值,并在1-3个月内消失。

IgG抗体在感染后的2-4周内出现,并且在此时期时很难与其他乙型、丙型肝炎病毒的感染区别开来。

3. 分子生物学检测:用PCR技术检测血清、血浆或肝组织中的戊肝病毒RNA 或DNA可以提供确诊戊肝的标准化方法。

4. 肝脏活检:肝活检可以帮助确认戊肝感染与其他肝病的鉴别诊断,还可以评估病损的程度和肝功能的状况。

结合以上几种方法,可以准确地诊断戊肝。

甲型病毒性肝炎诊断标准及处理原则GB 17010—1997前言甲型病毒性肝炎(简称甲肝)是由甲型肝炎病毒(HA V)引起的常见消化道传染病。

本病主要经粪口传染,不但终年散发,同时还常出现季节性或食物源性的暴发性流行,从而危害人民健康。

是我国乙类法定传染病之一。

本标准的附录A、附录B、附录C都是标准的附录。

本标准由中华人民共和国卫生部提出。

本标准由上海市传染病医院负责起草。

本标准主要起草人:巫善明、骆成榆、蒋伟伦。

本标准由卫生部委托技术归口单位中国预防医学科学院负责解释。

1 范围本标准规定了甲肝的诊断标准及处理原则。

本标准适用于各级医疗机构作为甲肝的诊断及防治依据。

2 诊断原则根据流行病学、临床症状、体征、实验室检查等手段,综合分析,动态观察,予以诊断。

3 诊断标准3.1 急性肝炎3.1.1 急性无黄疸型肝炎3.1.1.1 流行病学:发病前45天内有吃不洁食物史或饮不洁生水或与甲肝急性病人有密切接触史。

3.1.1.2 症状:近1周左右出现的无其他原因可解释的发热、乏力和纳差、恶心、呕吐等消化道症状。

3.1.1.3 体征:肝脏肿大,伴有触痛或叩痛。

3.1.1.4 肝功能检查:谷丙转氨酶(ALT)明显异常。

3.1.1.5 HA V标志检测:血清抗HA V-IgM阳性或抗HA V-IgG双份血清呈4倍升高者(详见附录A)。

疑似病例:3.1.1.2+3.1.1.4。

确诊病例:疑似病例加3.1.1.5。

3.1.2 急性黄疸型肝炎凡符合急性无黄疸型肝炎诊断条件,且血清胆红素大于17μmO1/L,尿胆红素阳性,或临床上有巩膜、皮肤黄疸并排除其他疾病所致黄疸者可确诊。

3.2 淤胆型肝炎3.2.1 起病类似急性黄疸型肝炎,但自觉症状常较轻。

3.2.2 肝功能检查血清胆红素明显升高,以直接胆红素为主,同时伴碱性磷酸酶,γ-谷氨酰转肽酶、胆固醇等明显增高,ALT中度增高。

3.2.3 表现为梗阻性黄疸持续3周以上,并能排除其他原因所致的肝内外梗阻性黄疸。

戊型病毒性肝炎的防治要点【病原学】戊型肝炎病毒(HEV)为单股正链RNA病毒,现认为属杯状病毒属。

应用免疫电镜(IEM)技术观察到的病毒样颗粒,各地报告不完全相同,存在着HEV 序列的差异,但这些病毒颗粒间有明显的交叉反应,提示HEV可能只有一个血清型。

其形态为圆球状,无外壳,直径为32~34nm,表面结构有突起和缺刻(Indentations),可见实心和空心两种颗粒,实心者为完整的HEV,空心者为不含完整基因的HEV。

HEV主要在肝细胞中复制。

现已证明猴、食蟹猴、非洲绿猴、短尾猴和黑猩猩对HEV易感染,动物实验感染已成功。

国内用新疆和沈阳戊型肝炎患者粪便的提取液,感染国产猕猴已连传三代,获得成功。

动物试验证实ALT升高前即可从胆汁中检出HEV,并持续存在至ALT恢复正常。

应用聚合酶链反应(PCR)检测感染的动物,表明血液中HEV-RNA阴转时间几乎与粪便同时。

应用酶联免疫试验(ELISA)检测实验感染的动物血清抗-HEV,提示感染后2~6周抗-HEV阳转,3~4周达高峰,6周后降至低水平。

【流行病学】1989年Reyes等应用分子克隆技术,获得本病毒的基因克隆。

1989年9月在东京国际肝炎会上正式命名为戊型肝炎病毒(HEV),戊型肝炎(HE)。

本病主要见于亚洲和非洲的一些发展中国家。

一般在发达国家以散发病例为主,发展中国家以流行为主。

自1980年后国内新疆地区曾有数次流行,其他各地均有散发性戊型肝炎的报告,约占急性散发性肝炎10%,至少已有6个省市自治区曾报告发生戊型肝炎暴发流行。

其流行特点似甲型肝炎,经粪-口途径传播。

以水型流行最常见,少数为食物型暴发或日常生活接触传播。

具有明显季节性,多见于雨季或洪水之后;发病人群以青壮年为主,儿童和老年人发病较少;原有HBV 感染者或孕妇,特别是妊娠晚期感染HEV,病情重且病死率高;无家庭聚集现象,流行持续时间长短不一。

无慢性化,预后良好。

1、传染源:主要是患者及隐性感染者,患者在潜伏末期及发病初期传染性较强,但潜伏期不长,发病2-3周后一般即无传染性。

传染病防治卫生监督的依据传染病防治卫生监督的依据是我国政府颁布的有关传染病预防与控制的法律、行政法规、规章和标准等,这些构成了我国传染病监督法律体系。

1.传染病监督法律、行政法规、规章和规范传染病卫生监督和监测制度是我国传染病预防控制体系的重要组成部分,传染病卫生监督执法和监测可以使卫生行政部门及时掌握传染病的发生及发展趋势,为行政决策机构及时制定、采取应对措施,减少传染病带来的危害奠定良好的基础,因此,国家针对传染病防治制定了有关法律、法规、规章和规范:(1)《中华人民共和国传染病防治法》。

(2)《中华人民共和国国境卫生检疫法》。

(3)《中华人民共和国动物防疫法》。

(4)《医疗废物管理条例》。

(5)《艾滋病防治条例》。

(6)《疫苗流通和预防接种管理条例》。

(7)《病原微生物实验室生物安全管理条例》。

(8)《突发公共卫生事件与传染病疫情监测信息报告管理办法》。

(9)《医疗机构传染病预检分诊管理办法》。

(10)《消毒管理办法》。

(11)《医院感染管理办法》。

(12)《结核病防治管理办法》。

(13)《性病防治管理办法》。

(14)《传染病信息报告管理规范》。

(15)《学校和托幼机构传染病疫情报告工作规范》。

(16)《血液透析器复用操作规范》。

(17)《内镜清洗消毒技术操作规范》。

(18)《医疗机构口腔诊疗器械消毒技术操作规范》。

(19)《疫苗储存和运输管理规范》。

(20)《关于做好入托、入学儿童预防接种证查验工作的通知》。

2.传染病诊断标准(1)GB15973-1995麻风病诊断标准和处理原则。

(2)GB15974-1995梅毒诊断标准及处理原则。

(3)GB15975-1995淋病诊断标准和处理原则。

(4)GB15976-1995我国控制和消灭血吸虫病标准。

(5)GB15977-1995日本血吸虫病诊断标准和处理。

(6)GB15978-1995人间鼠疫疫区处理标准及原则。

(7)GB15983-1995麻疹诊断标准和处理原则。

戊型病毒性肝炎诊断标准及处理原则文件编码(008-TTIG-UTITD-GKBTT-PUUTI-WYTUI-8256)戊型病毒性肝炎诊断标准及处理原则G B17011—1997前言戊型病毒性肝炎是由戊型肝炎病毒引起的,以肝实质细胞炎性坏死为主的肠道传播性疾病。

患者主要为成年人,病死率较高,尤其孕期最后3个月的妊娠妇女患病后,病死率可达10%~39%。

戊型病毒性肝炎,首先在印度次大陆发现,中亚、东南亚、非洲、印度次大陆均有较大流行的报道。

多数爆发流行为水源性的。

食源性的报道亦见诸文献。

我国人群戊型肝炎的感染率约18%。

急性散发性肝炎中戊肝约占10%,是我国乙类法定传染病之一。

本标准的附录A是标准的附录。

本标准的附录B是提示的附录。

本标准由中华人民共和国卫生部提出。

本标准由中国预防医学科学院病毒学研究所和北京地坛医院负责起草。

本标准的主要起草人:刘崇柏、徐道振。

本标准由卫生部委托技术归口单位中国预防医学科学院负责解释。

1 范围本标准规定了戊型病毒性肝炎的诊断标准及处理原则。

本标准适用于各级医疗卫生防疫机构作为戊型病毒性肝炎的诊断和防治依据。

2 戊型病毒性肝炎诊断标准依据流行病学资料,症状体征及实验室检查进行综合诊断,确诊则依赖病原血清学或病原学检查。

2.1 急性戊型肝炎及(黄疸型/无黄疸型)2.1.1 流行病学资料:发病前2~6周内接触过肝炎病人或饮用过被粪便垃圾污染的水或外出就餐,到戊型肝炎高发区或流行区。

2.1.2 无其他原因可解释的持续1周以上乏力、食欲减退或其他消化道症状或肝肿大伴有触痛或叩击痛。

2.1.3 血清谷丙转氨酶(ALT)明显升高。

2.1.4 血清病原学排除急性甲、乙、丙、庚型肝炎。

2.1.5 皮肤巩膜黄染、血清胆红素BIL>17.1μmol/L(>10mg/L)或尿胆红素阳性,并排除其他疾病所致的黄疸。

2.1.6 病原血清学检测,抗HEV-IgM阳性或抗HEV-IgG由阴转阳,或滴度由低转高,或高转低4倍以上者。

戊型病毒性肝炎病情说明指导书一、戊型病毒性肝炎概述戊型病毒性肝炎(viral hepatitis D)是一种由戊型肝炎病毒引起的、主要经消化道传播的传染性疾病。

患者症状以肝损害为主,主要表现为疲乏、纳差、厌油等。

临床感染则多见于青壮年及中老年人。

患者患病期间,宜适当进行隔离。

英文名称:viral hepatitis D其它名称:戊肝相关中医疾病:黄疽、胁痛、虚劳、积聚ICD 疾病编码:暂无编码。

疾病分类:传染病是否纳入医保:部分药物、耗材、诊治项目在医保报销范围,具体报销比例请咨询当地医院医保中心。

遗传性:无遗传性发病部位:肝脏常见症状:发热、黄疸、肝硬化、肝癌主要病因:戊型肝炎病毒检查项目:血尿常规、肝功能检查、甲胎蛋白检查、肝纤维化指标、病原学检查、B 超、CT、MRI、病理学检查重要提醒:戊型病毒性肝炎具有一定传染性,患者宜注意隔离,避免传染他人。

临床分类:戊型肝炎的临床表现可分为急性和慢性:1、急性戊型肝炎戊型病毒性肝炎多数为急性起病,患者常表现为有发热、恶心、乏力、厌食、上腹不适、关节酸痛等症状。

2、慢性戊型肝炎慢性戊型肝炎多见于实体器官移植、HIV 感染、血液系统恶性肿瘤患者中,他们因免疫功能低下,不能彻底清除病毒导致病情迁延不愈,因而形成慢性肝炎。

这类患者中约有10%的人进展至肝硬化。

二、戊型病毒性肝炎的发病特点三、戊型病毒性肝炎的病因病因总述:戊型肝炎病毒是戊型病毒性肝炎的致病因子,经消化道感染人体后,可在肝细胞内进行复制,诱发机体发生细胞免疫应,进而引起肝细胞损伤。

本病主要经粪口传播,多为生食肉类或饮用污染水源导致,也可经血液、接触、母婴等途径发生传播。

基本病因:暂无资料。

危险因素:暂无资料。

诱发因素:暂无资料。

四、戊型病毒性肝炎的症状症状总述:戊型肝炎病毒是戊型病毒性肝炎的致病因子,经消化道感染人体后,可在肝细胞内进行复制,诱发机体发生细胞免疫应,进而引起肝细胞损伤。

本病主要经粪口传播,多为生食肉类或饮用污染水源导致,也可经血液、接触、母婴等途径发生传播。

病毒性肝炎的诊断提示及治疗措施病毒性肝炎(Vira1hepatitis)是由甲型(HAV)、乙型(HBV)、丙型(HeV)、丁型(HDV)、戊型(HEV)肝炎病毒引起的(有人提出了F型、G型和TT病毒,尚需证实),以肝细胞变性、坏死、炎症细胞浸润、间质增生和肝细胞再生等肝损害为主要病理改变为主的一组全身性传染病。

【诊断提示】1.流行病学潜伏期长短不一,甲肝最短2〜6周,其他6〜26周。

甲型肝炎和戊型肝炎主要由粪-口途径传播。

乙型、丙型和丁型肝炎可经血液及血制品输入、体液接触、母-婴垂直传播及不洁注射、针灸、手术治疗等传播。

2.急性肝炎各型均可引起。

甲、戊型一般不转为慢性。

(1)急性黄疸型肝炎。

黄疸前期:起病较急,多伴畏寒、发热,体温38。

C左右,全身乏力、厌油、食欲减退、上腹不适、恶心、呕吐、腹泻等,本期持续5-7d o黄疸期:皮肤巩膜不同程度黄染,尿色加深,发热消退,症状缓解,肝大,有压痛和叩痛,可有轻度脾大,本期持续2~6周。

恢复期:症状逐渐消失,黄疸逐渐消退,肝脾回缩,肝功能恢复正常,本期持续1〜2个月。

(2)急性无黄疸型肝炎:起病较缓,除无黄疸外,其他表现与黄疸型相似,症状较轻,大多在3个月内恢复。

3.慢性肝炎(1)急性肝炎病程超过半年或既往有乙型、丙型、丁型肝炎或HBSAg携带史,因同一病原再次出现肝炎症状、体征及肝功异常者,可诊断为慢性肝炎。

(2)发病日期不明或虽无肝炎病史,但肝活检组织符合慢性肝炎改变。

(3)根据症状、体征和化验及B超检查,亦可做出相应诊断。

(4)慢性肝炎的症状主要有:体力下降、食欲减退、厌油、尿黄、肝区不适等。

体征主要有肝病面容、肝掌、蜘蛛痣、面部毛细血管扩张及肝、脾肿大、男性乳房发育等。

4.重型肝炎(肝衰竭)(1)急性重型:以急性黄疸型肝炎起病,在2周内迅速出现精神神经症状(肝性脑病HI度以上),凝血酶原活动度低于40%,常有肝浊音界进行性缩小,黄疸急剧加深(血清胆红素>171UnIoI/1)及严重的消化道症状。

戊型病毒性肝炎诊断标准及处理原则—

前言

戊型病毒性肝炎是由戊型肝炎病毒引起的,以肝实质细胞炎性坏死为主的肠道传播性疾病。

患者主要为成年人,病死率较高,尤其孕期最后个月的妊娠妇女患病后,病死率可达%~%。

戊型病毒性肝炎,首先在印度次大陆发现,中亚、东南亚、非洲、印度次大陆均有较大流行的报道。

多数爆发流行为水源性的。

食源性的报道亦见诸文献。

我国人群戊型肝炎的感染率约%。

急性散发性肝炎中戊肝约占%,是我国乙类法定传染病之一。

本标准的附录是标准的附录。

本标准的附录是提示的附录。

本标准由中华人民共和国卫生部提出。

本标准由中国预防医学科学院病毒学研究所和北京地坛医院负责起草。

本标准的主要起草人:刘崇柏、徐道振。

本标准由卫生部委托技术归口单位中国预防医学科学院负责解释。

范围

本标准规定了戊型病毒性肝炎的诊断标准及处理原则。

本标准适用于各级医疗卫生防疫机构作为戊型病毒性肝炎的诊断和防治依据。

戊型病毒性肝炎诊断标准

依据流行病学资料,症状体征及实验室检查进行综合诊断,确诊则依赖病原血清学或病原学检查。

.急性戊型肝炎及(黄疸型/无黄疸型)

..流行病学资料:发病前~周内接触过肝炎病人或饮用过被粪便垃圾污染的水或外出就餐,到戊型肝炎高发区或流行区。

..无其他原因可解释的持续周以上乏力、食欲减退或其他消化道症状或肝肿大伴有触痛或叩击痛。

..血清谷丙转氨酶()明显升高。

..血清病原学排除急性甲、乙、丙、庚型肝炎。

..皮肤巩膜黄染、血清胆红素>.μ/(>/)或尿胆红素阳性,并排除其他疾病所致的黄疸。

..病原血清学检测,抗-阳性或抗-由阴转阳,或滴度由低转高,或高转低倍以上者。

临床诊断:..、..加..。

确诊病例:..。

注:有..者为黄疸型,无..者为无黄疸型。

.急性重型戊型病毒性肝炎

..符合急性黄疸型戊型肝炎(参照.)。

..起病后天内出现精神、神经症状(指肝性脑病)而排除其他原因者。

..黄疸迅速加深,血清胆红素大于μ/。

..凝血酶原时间延长,凝血酶原活动度低于%。

疑似病例:..+..。

确诊病例:疑似病例加..+..。

.亚急性重型戊型病毒性肝炎

..符合急性肝炎黄疸型(参照.)。

..起病后天以上出现以下情况者:

)高度乏力和明显食欲不振或恶心呕吐,皮肤巩膜黄染,重度腹胀或腹水。

)血清胆红素上升≥μ/或每日升高值大于.μ/。

)血清凝血酶原时间显著延长,凝血酶原活动度低于%。

)意识障碍(指肝病脑病)。

疑似病例:..+..)和)。

诊断病例:疑似病例加..),参考..)。

戊型肝炎的处理原则

.戊型病毒性肝炎的治疗原则

..急性戊型病毒性肝炎是自限性疾病无需特殊施治,主要用支持疗法和对症治疗。

..重型戊型肝炎的治疗原则:加强对病人的监护,密切观察病情。

采取延缓肝细胞继续坏死,促进肝细胞再生,改善肝脏微循环等措施。

预防和治疗各种并发症,如肝性脑病,脑水肿,大出血,肾功能不全,继发感染,电解质紊乱,腹水,低血糖等,并加强支持疗法。

戊型病毒性肝炎的预防和疫情处理(见附录)

戊型肝炎的病原血清学诊断试剂(见附录)

附录

(标准的附录)

戊型病毒性肝炎的预防和疫情处理

戊型病毒性肝炎尚无特异性的主动被动免疫手段,加强卫生教育及切断传播途径,管理好传染源是预防戊型肝炎的主要措施。

管理好传染源和切断传播途径

.各级医务人员依照中华人民共和国传染病防治法进行病例报告。

.隔离病人自发病日起周。

.对病人的居住、活动区进行终末消毒。

.对接触者观察天,进行和尿胆红素检查。

.对异常、尿胆红素阳转、抗-阳性者视为新发病例,依法报告及隔离治疗。

.按表对病人排泄物包括尿便及尿液接触的器皿进行消毒。

表

附录

(提示的附录)

戊型肝炎的病原血清学诊断试剂

目前尚不能在组织培养上获取供诊断用的病毒抗原、化学合成抗原肽和重组抗原。

两者组装的试剂在检测抗-时敏感性和特异性相似。

化学合成寡肽抗原,由位于第二读码框架′端的细胞表位决定簇的个氨基酸和第三读码框架的′端的个氨基酸组成,对第一读码框架的依赖于的聚合酶区的部分氨基酸也有合成。

此三个读码框架中以第二、三读码框架为优势表位决定簇,一框架的聚合酶片段较差。

重组抗原:用原核细胞分别表达的第二、三读码框架的′端编码多肽,证明具有抗原性,可用作组装诊断试剂盒的抗原材料,将第二、三读框的细胞表位决定簇片段嵌合表达可得嵌合多肽,对第二、三读框都有抗原反应,并且抗原性较分别表达的肽段强。

当前国内外检测戊型肝炎均用。

其基本原理是:

在聚苯乙烯板孔内在碱性条件下包被纯化的戊肝抗原,饱和吸附后洗净未结合的抗原,加待检血清标本(∶稀释)洗净,加入由辣根过氧化物酶标记的抗人抗体(如检测则加标记的抗人,如检测型抗体则加抗人μ链抗体)如果血清中抗阳性,标记抗体可与抗结合,温育,洗

净后加底物显橙黄色,在波长下光吸收值(值)越大表示阳性强度越大,无色则表示阴性反应。

其阳性判定值各厂家产品均有说明。

操作方法及注意事项均有说明,在此不多述。

抗-在疾病的早期出现,可作为病原分型诊断的重要判定标准,从初步的临床检测结果看-的反应强度低于甲型肝炎,持续的时间也较短。

因此在病人入院时立即采血做∶稀释检测抗-,最晚不能迟于发病后半个月,因抗滴度较低,故凡抗-阳性应检测类风湿因子,如类风湿因子阳性同时抗-阳性时应再进一步稀释血清进行验证,如抗-仍阳性类风湿因子阴性,诊断成立。

亦可先用抗人与待检血清预先中和,仍能检出则可判为抗-阳性。

当前所用的间接检测法特异性较捕捉法差,有待进一步改进。