波函数的统计解释

- 格式:doc

- 大小:47.00 KB

- 文档页数:2

波函数的统计解释波函数是量子力学中描述粒子状态的数学函数。

它包含了粒子的可能位置、动量等信息,但并不直接表示物理实体。

波函数的统计解释是指通过波函数计算出的统计规律,用来预测大量粒子的行为。

1.概率解释:波函数的模的平方表示在一些空间点找到粒子的概率。

例如,对于一维运动的粒子,在其中一时刻,波函数的模的平方在一些位置上的积分就给出了粒子在该位置出现的概率。

这一概率解释使得波函数的统计解释与经典物理中的概率概念有了相似之处。

2.叠加解释:波函数的叠加原理使得多个波函数之间可以相互叠加。

这意味着多个波函数所代表的可能状态同时存在,并以一定的概率进行叠加。

这种叠加解释可以用来解释干涉和衍射等现象,这些现象是波粒二象性的体现。

3.线性解释:波函数的时间演化可以通过薛定谔方程进行描述。

根据薛定谔方程,波函数的演化是线性的,即满足叠加率和线性性质。

这一线性解释意味着多个波函数之间可以相互干涉和叠加,形成新的波函数。

4.统计解释:波函数可以用来确定粒子的期望值和方差等统计量。

例如,位置算符对应的期望值可以表示粒子的平均位置,动量算符对应的期望值可以表示粒子的平均动量。

通过对波函数进行数学计算,可以得到这些统计量,并与实验结果进行比较。

5.状态解释:波函数可以表示粒子的状态,包括其位置、动量和自旋等特征。

通过对波函数进行适当的测量,可以得到特定的物理量。

测量过程会导致波函数的坍缩,从而使得粒子的状态变为测量得到的特定值。

这一解释与量子力学的测量原理密切相关。

需要注意的是,波函数的统计解释并不是完美的,它依赖于量子力学中的一些基本假设和数学工具。

例如,波函数的坍缩是一个不可逆的过程,且测量结果具有一定的不确定性。

波函数的统计解释只能给出概率分布等统计规律,而无法提供关于单个粒子行为的具体预测。

总而言之,波函数的统计解释通过描述波函数的数学属性,从而预测大量粒子的行为。

它包括概率解释、叠加解释、线性解释、统计解释和状态解释等多个方面,为我们理解量子力学中的粒子行为提供了重要的物理和数学工具。

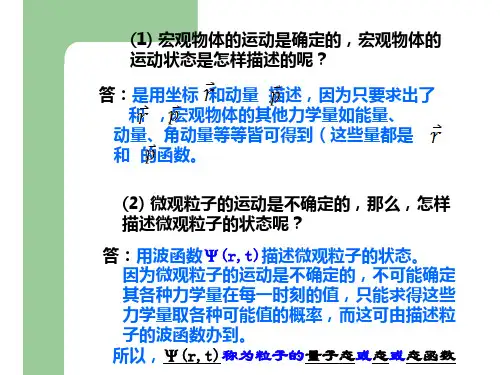

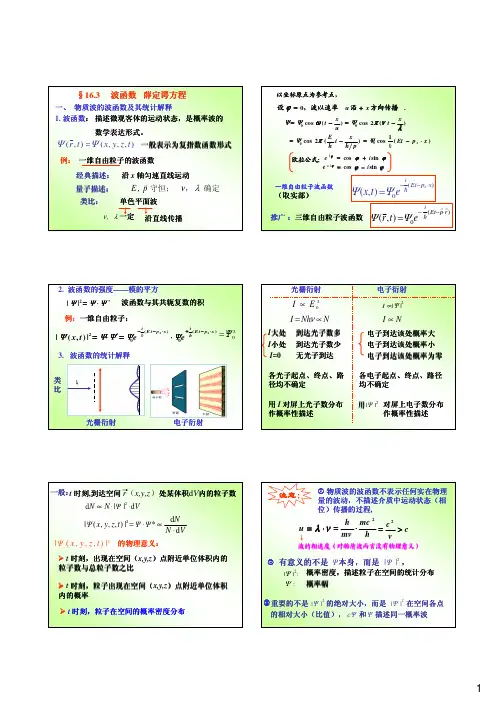

专题1−波函数的统计诠释在量子力学中,我们用波函数),(t x ψ来描述一个微观粒子的状态,从这个波函数我们可以得到微观粒子的所用信息。

如何从波函数得到微观粒子的信息是量子力学的一个主要内容。

波恩的统计诠释:{}2.(,)baa b x t dx t ψ=⎰在时刻发现粒子处于和之间的几率也就是说,ψψ=ψ*2),(t x 是几率密度,它给出在t 时刻粒子处于x 处单位体积内的几率。

由于波函数的诠释,物理上的波函数必须是归一化1),(2=ψ⎰∞∞-dx t x(或者说是可归一化的,dx t x ⎰∞∞-ψ2),( 积分为有限值)由波函数的统计诠释,波函需要满足标准条件:有限性(不排除在个别点上,ψ和它的微商在保持平方模可积条件下可以趋于无限大。

);单值性(ψ应该是坐标和时间的单值函数,这样才能使粒子的几率密度在时刻t,坐标x有唯一确定值);连续性(由于几率密度应当连续,波函数和它的微商也必须连续,不排除微商在势能为无限大处不连续)。

由波函数的统计解释,对处于ψ态的一个粒子,对其坐标多次测量的平均值(期待值)是期待值是对含有相同体系的一个系综中不同体系的重复测量的平均值,而不是对同一个体系的重复测量的平均值。

.测量引起波函数的坍塌存在两类完全不同的物理过程:“正常”类,波函数按薛定鄂方程“从容不迫”的演化,“测量”类,由于测量,波函数突然和不连续的坍塌。

对于坐标这个力学量,由波函数我们可以得出它的信息(几率密度、期待值),那么其他力学量呢? 力学量的期待值当粒子处于态),(t x ψ时,对于一个力学量,如果我们还想知道测量这个力学量可以得到那些特定值,得到某个特定值的几率是多少,那么该如何做?波函数的统计解释(广义统计解释)给出。

首先,我们需要知道这个力学量的本征函数。

,n n n F Φ=Φ∧λ ,...3,2,1=n 分立谱本征函数满足正交归一条件(分立谱)nm n mdx δ=ΦΦ⎰∞∞-*将体系的状态波函数ψ用算苻ˆF的本征函数nΦ展开nnncΦ=ψ∑则在ψ态中测量力学量ˆF得到结果为nλ的几率是2n c,在测量后波函数坍塌为nΦ。

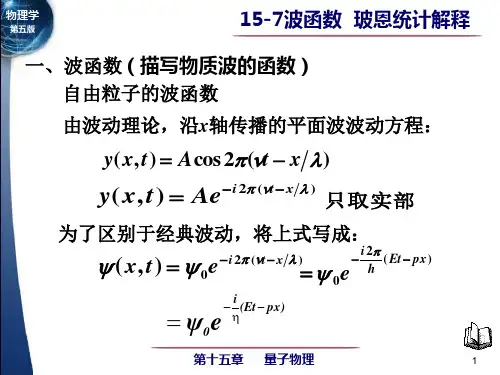

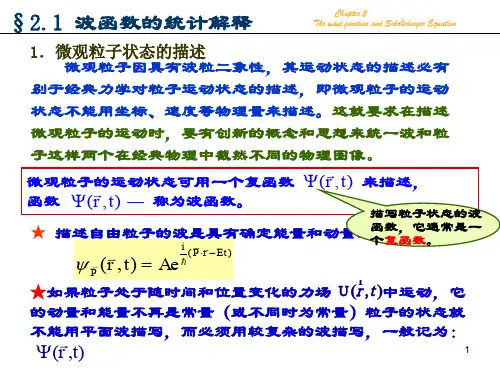

第二章波函数和薛定谔方程2.1 波函数的统计解释与态叠加原理1、波函数的统计解释上一章已说到,为了表示粒子的波粒二象性,可以用复数形式的平面波束描写自由粒子。

自由粒子是不受力场作用的,它的能量与动量都是常量。

如果粒子受到随时间及位置等变化的力场的作用,它的能量和动量就不再是常量,或者不再都是常量。

这时,粒子就不能用平面波来描写,设这时描写粒子的波是某一个函数,这个函数就称为波函数。

它描写粒子所处的状态,所以也称为态函数,它通常是一个复数。

究竟怎样理解波函数和它所描写的粒子之间的关系呢?对于这个问题,曾经有过各种不同的看法。

例如,将波看作是由它所描写的粒子构成的,这种看法是不对的。

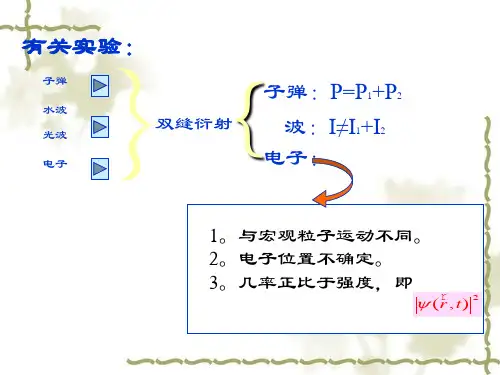

我们知道,衍射现象是由波的干涉而产生的,如果波果真是由它所描写的粒子构成,则粒子流的衍射现象应当是由于构成波的这些粒子相互作用而形成的。

但事实证明,在粒子流的衍射实验中,照片上所显示出来的衍射图形与入射粒子流的强度无关,如果减少入射粒子流强度,即使粒子是一个一个地被衍射,虽然一开始照片上的点子看起来是毫无规则的,但当足够长的时间后,如果落在照片上的粒子数基本上保持不变,则所得到的衍射图形是相同的。

这说明每一个粒子被衍射的现象与其他粒子无关,衍射图形不是由粒子之间的相互作用而产生的。

除了上面的看法外,还有其他一些企图解释波函数的尝试,但都因与实验事实不符而被否定。

为人们所普遍接受的对波函数的解释,是由玻恩(Born)首先提出的统计解释:波函数在空间某一点的强度(振幅绝对值的平方)和在该点找到粒子的几率成比例。

按照这种解释,描写粒子的波及是几率波。

按照波函数的几率解释,很容易理解衍射实验:每一个粒子都具有波性,所以每一个粒子都被衍射。

但如果粒子数很少,则统计性质显示不出来,所以在照片上的点子看起来好象是毫无规则的;如果粒子数目足够大,则在波的强度最大的地方,粒子投射在这里的几率也最大,便出现衍射极大,在波的强度最小的地方,粒子投射在这里的几率也最小,便出现衍射极小。

波函数的统计解释

一.波动-粒子二重性矛盾的分析

物质粒子既然是波,为什么长期把它看成经典粒子,没犯错误?

实物粒子波长很短,一般宏观条件下,波动性不会表现出来。

到了原子世界(原子大小约1A),物质波的波长与原子尺寸可比,物质微粒的波动性就明显的表现出来。

传统对波粒二象性的理解:

(1)物质波包物质波包会扩散,电子衍射,波包说夸大了波动性一面。

(2)大量电子分布于空间形成的疏密波。

电子双缝衍射表明,单个粒子也有波动性。

疏密波说夸大了粒子性一面。

对波粒二象性的辨正认识:微观粒子既是粒子,也是波,它是粒子和波动两重性矛盾的统一,这个波不再是经典概念下的波,粒子也不再是经典概念下的粒子。

在经典概念下,粒子和波很难统一到一个客体上。

二.波函数的统计解释

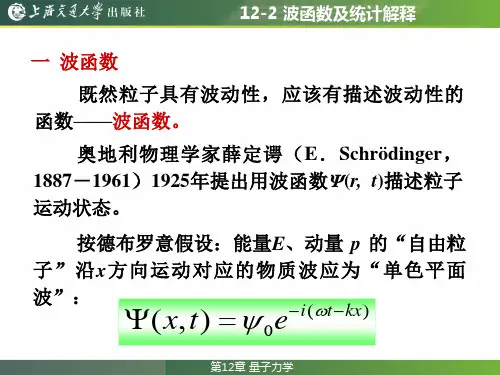

1926年玻恩提出了几率波的概念: 在数学上,用一函数表示描写粒子的波,这个函数叫波函数。

波函数在空间中某一点的强度(振幅绝对值的平方)和在该点找到粒子的几率成正比。

既描写粒子的波叫几率波。

描写粒子波动性的几率波是一种统计结果,即许多电子同一实验或一个电子在多次相同实验中的统计结果。

几率波的概念将微观粒子的波动性和粒子性统一起来。

微观客体的粒子性反映微观客体具有质量,电荷等属性。

而微观客体的波动性,也只反映了波动性最本质的东西:波的叠加性(相干性)。

描述经典粒子:坐标、动量,其他力学量随之确定;

描述微观粒子:波函数,各力学的可能值以一定几率出现。

设波函数描写粒子的状态,波的强度,则在时刻t、在坐标x 到x+dx、y到y+dy、z到z+dz的无穷小区域内找到粒子的几率表示为,应正比于体积和强度

归一化条件:在整个空间找到粒子的几率为1。

归一化常数可由归一化条件确定

重新定义波函数,

叫归一化的波函数。

在时刻t、在坐标 (x,y,z)点附近单位体积内找到粒子的几率称为几率密度,用

表示,则

归一化的波函数还有一不确定的相因子;

只有有限时才能归一化为1。

经典波和微观粒子几率波的区别:

(1)经典波描述某物理量在空间分布的周期变化,而几率波描述微观粒子某力学量的几率分布;

(2)经典波的波幅增大一倍,相应波动能量为原来四倍,就变成另一状态了;而微观粒子在空间出现的几率只决定于波函数在空间各点的相对强度,将几率波的波幅增大一倍并不影响粒子在空间各点出现的几率,即将波函数乘上一个常数,所描述的粒子的状态并不改变;

(3)对经典波,加一相因子,状态会改变,而对几率波,加一相因子不会引起状态改变。

问题:设波函数为,求在()范围找到粒子的几率。

问题:在球坐标系中,粒子波函数表示为,求(a)在球壳中找到粒子的几率。

(b)在方向的立体角中找到粒子的几率。