4-第三章 干酪根1

- 格式:ppt

- 大小:5.58 MB

- 文档页数:43

油气地球化学1、油气地球化学的定义应用化学原理,研究地质体(沉积盆地)中生成油气的有机物、石油、天然气及其次生产物的组成、结构、形成、运移、聚集和次生变化的有机地球化学机理及其在勘探中的应用。

2、地球化学的分支学科(1)元素地球化学; (2)同位素地球化学;(3)流体地球化学; (4)地球化学热力学和动力学;(5)各种地质作用地球化学; (6)有机地球化学;(7)环境地球化学; (8)气体地球化学。

(9)海洋地球化学(10)区域地球化学3、油气地球化学的研究对象沉积盆地或地壳中油气、生成油气的有机物及相关物质。

4、油气地球化学研究的主要内容Ø 与沉积作用有关的活性生物有机质及其在沉积、保存和埋藏条件下的演化;Ø 石油成因和演化;v 干酪根地球化学v 可溶有机质地球化学Ø 天然气地球化学;Ø 油气地球化学在油气勘探、开发中的应用;v 盆地的油气勘探远景和资源预测v 油气地球化学勘探v 油田水地球化学v 油田开发地球化学11、有机圈(organosphere):系指地球上古今生物及其形成的有机物,分布和演变的空间。

有机碳的循环:(1)生物化学亚循环:为较小的亚循环(碳总量约为3×1012吨) ,其循环周期不超过一百年,包括三个次一级循环:(2)地球化学亚循环:为大的亚循环(碳总量约为12×1015吨),包括沉积圈中有机质的演化途径,其循环周期以百万年计算,其中也包括三个次级循环11、旋光异构当一个碳原子同时和四个不同的原子或原子团键合时,四个基团在碳原子的周围会有两种排列方式,它们互为镜像但不能重合,这种立体异构体叫对映体,它们可使偏振光的偏振面发生反向旋转,因而被称为旋光异构。

11、沉积有机质的概念分布在沉积物或沉积岩中的分散有机质。

它们来源于生物的遗体及其分泌物和排泄物。

直接或间接进入沉积物中;或经过生物降解作用和沉积埋藏作用被掩埋在沉积物中;或经过缩聚作用演化生成新的有机化合物。

⽯油地质复习题第1章油⽓⽔⼀、名词解释:1 ⽯油;2⽯油的馏分;3⽯油的组分;4⽯油的⽐重;5⽯油的荧光性;6⽯油的旋光性;7压缩系数;8膨胀系数。

9 天然⽓(狭义);10⽓顶⽓;11湿⽓(⼲⽓);12重烃;11凝析⽓;15临界温度;16临界压⼒;17饱和压⼒;18蒸⽓压⼒;21 油⽥⽔(狭义)22油层⽔;23底⽔;24边⽔25矿化度;26碳同位素差值率;27能源结构;⼆、填空:1、“⽯油”⼀词最早是由北宋时期著名科学家提出来的,记载于。

2、⽯油中的及化合物具萤光性。

3、胶质和沥青质通常组成⽯油中的馏分,它们通常由化合物组成。

4、卟啉是⽯油中的含化合物,⽯油中常见卟啉类化合物可分为卟啉和卟啉;海相⽯油中多卟啉,陆相⽯油多卟啉。

5、⽯油的元素构成主要是和。

6、油⽥⽓与⽓⽥⽓共同的特点是其烃类组成以为主,不同点是油⽥⽓含有较多的。

7、典型的油⽥⽔其⽔型通常为型⽔和型⽔。

8、⽯油中环烷烃主要是员环和员环。

三、选择性填空(每题选择⼀正确答案):1、“⽯油”⼀词我国最早是由⾸先提出的。

A、李冰;B、沈括;C、班固;D、郦道元。

2、我国早在1840年前后,四川天然⽓井的钻采深度就已经达到。

A、2000⽶以上;B、1000⽶;C、5000⽶;D、⼏⼗⽶。

3、⽯油中的化合物不具萤光性。

A、饱和烃;B、芳⾹烃及其衍⽣物;C、⾮烃;D、胶质及沥青质。

的关系是:API值愈⼤,⽯油的⽐重。

A、越⼤;B、⽆变化;C、越⼩;D、可⼤可⼩。

5、卟啉化合物是⽯油中常见的。

A、含氮化合物;B、含硫化合物;C、含氧化合物;D、芳⾹烃族化合物。

6、在有围限的条件下,天然⽓粘度随着温度的升⾼⽽。

A、⽆规律变化;B、⽆变化;C、降低;D、升⾼。

7、划分氯化钙型⽔是根据⽔中。

A、rNa/rCl>1,rNa-rCl/rSO4<1;B、rNa/rCl<1,rCl-rNa/rMg<1;C、rNa/rCl>1,rNa-rCl/rSO4>1;D、rNa/rCl<1,rCl-rNa/rMg>1。

摘录:干酪根的介绍一、干酪根的定义及制备干酪根(Kerogen,曾译为油母)一词来源于希腊语Keros,指能生成油或蜡状物的有机质。

1912年Brown第一次提出该术语,表示苏格兰油页岩中有机物质,这些有机物质干馏时可产生类似石油的物质。

以后这一术语多用于代表油页岩和藻煤中有机物质,直到1960年以后才开始明确规定为代表不溶于有机溶剂的沉积有机质。

但不同学者的定义还是有着一定的差别。

Tissot 和Welte (1978)将干酪根定义为沉积岩中既不溶于含水的碱性溶剂,也不溶于普通有机溶剂的沉积岩中的有机组分,它泛指一切成油型、成煤型的有机物质,但不包括现代沉积物中的有机质(腐殖质)。

Hunt(1979)将干酪根定义为不溶于非氧化的酸、碱溶剂和有机溶剂的沉积岩中的分散有机质。

Durand(1980)认为,干酪根系指一切不溶于常用有机溶剂的沉积有机质,它既包括沉积物、也包括沉积岩中的有机质,既包括分散有机质,也包括富集有机质。

王启军(1984)的定义中去掉了Hunt定义中的“分散有机质”,但认为实际应用时,重点还是在古代沉积物和沉积岩中的分散有机质。

比较可以看出,关于干酪根定义的差别体现在以下三方面:(1)是否包括富集状态的有机质(如煤)?(2)是否包括沉积物中的不溶有机质?(3)是否限定为“不溶于非氧化的酸、碱溶剂”的有机质?关于第一点,由于富集状态的有机质也是生油气母质,而从后面的讨论中将可以看到,干酪根被视为是主要的产油气母质。

因此,本书认为,干酪根的定义中应该包括像煤这样的富集状态的有机质。

关于第二点,尽管沉积物中的腐殖质和沉积岩中的不溶有机质并没有一个严格的界线,沉积岩中也存在溶于酸碱的腐殖酸,表明腐殖质在演化过程中事实上延伸入沉积岩中,但由于油气基本上是由沉积岩中的有机质转化而成的,因而油气地球化学更为关注的对象是沉积岩而不是沉积物中的有机质。

因此,作为生油气母质的干酪根的定义应该反映这一点,即不包括沉积物中的有机质。

一、名词解释绪论1石油地质学是矿床学的一个分支,是在石油和天然气勘探及开采的大量实践中总结出来的一门新兴学科,它是石油及天然气地质勘探领域的重要理论基础课。

第一章石油、天然气、油田水的成分和性质1石油沥青类天然气、石油及其固态衍生物,统称为石油沥青类。

它们同煤类、油页岩、一部分硫,都是自然界常见的可燃矿产。

2可燃有机矿产或可燃有机岩天然气、石油及其固态衍生物,统称为石油沥青类。

它们同煤类、油页岩、一部分硫,都是自然界常见的可燃矿产。

因为这些矿产多由古代的动物、植物遗体演变而来,属有机成因,又具有燃烧能力,所以常被人们总称为可燃有机矿产或可燃有机岩。

3石油(又称原油)一种存在于地下岩石孔隙介质中的由各种碳氢化合物与杂质组成的,呈液态和稠态的油脂状天然可燃有机矿产。

4 气藏气系指基本上不与石油伴生,单独聚集成纯气藏的天然气。

5 气顶气系指与石油共存于油气藏中呈游离气顶状态的天然气。

6凝析气当地下温度、压力超过临界条件后,液态烃逆蒸发而形成的气体,称为凝析气。

一旦采出后,由于地表压力、温度降低而逆凝结为轻质油,即凝析油。

7固态气体水合物在洋底特定压力和温度条件下,甲烷气体分子天然地被封闭在水分子的扩大晶格中,形成固态气体水合物,或冰冻甲烷或水化甲烷。

8油田水所谓油田水,从广义上理解,是指油田区域(含油构造)内的地下水,包括油层水和非油层水。

狭义的油田水是指油田范围内直接与油层连通的地下水,即油层水。

9底水是指含油(气)外边界范围以内直接与油(气)相接触,并从底下托着油气的油层水。

10边水是指含油(气)外边界以外的油层水,实际上是底水的外延。

11重质油是指用常规原油开采技术难于开采的具有较大的粘度和密度的原油。

与常规油相比,包含了数量较多的高分子烃和杂原子化合物,在物理性质上,具有密度大、粘度大、含胶量高、含蜡量低、凝固点低的特点。

第二章油气显示1油气显示石油、天然气以及石油衍生物在地表的天然露头。

2油苗液态原油由地下渗出到地面叫油苗。

摘录:干酪根的介绍一、干酪根的定义及制备干酪根(Kerogen,曾译为油母)一词来源于希腊语Keros,指能生成油或蜡状物的有机质。

1912年Brown第一次提出该术语,表示苏格兰油页岩中有机物质,这些有机物质干馏时可产生类似石油的物质。

以后这一术语多用于代表油页岩和藻煤中有机物质,直到1960年以后才开始明确规定为代表不溶于有机溶剂的沉积有机质。

但不同学者的定义还是有着一定的差别。

Tissot 和Welte (1978)将干酪根定义为沉积岩中既不溶于含水的碱性溶剂,也不溶于普通有机溶剂的沉积岩中的有机组分,它泛指一切成油型、成煤型的有机物质,但不包括现代沉积物中的有机质(腐殖质)。

Hunt(1979)将干酪根定义为不溶于非氧化的酸、碱溶剂和有机溶剂的沉积岩中的分散有机质。

Durand(1980)认为,干酪根系指一切不溶于常用有机溶剂的沉积有机质,它既包括沉积物、也包括沉积岩中的有机质,既包括分散有机质,也包括富集有机质。

王启军(1984)的定义中去掉了Hunt定义中的“分散有机质”,但认为实际应用时,重点还是在古代沉积物和沉积岩中的分散有机质。

比较可以看出,关于干酪根定义的差别体现在以下三方面:(1)是否包括富集状态的有机质(如煤)(2)是否包括沉积物中的不溶有机质(3)是否限定为“不溶于非氧化的酸、碱溶剂”的有机质?关于第一点,由于富集状态的有机质也是生油气母质,而从后面的讨论中将可以看到,干酪根被视为是主要的产油气母质。

因此,本书认为,干酪根的定义中应该包括像煤这样的富集状态的有机质。

关于第二点,尽管沉积物中的腐殖质和沉积岩中的不溶有机质并没有一个严格的界线,沉积岩中也存在溶于酸碱的腐殖酸,表明腐殖质在演化过程中事实上延伸入沉积岩中,但由于油气基本上是由沉积岩中的有机质转化而成的,因而油气地球化学更为关注的对象是沉积岩而不是沉积物中的有机质。

因此,作为生油气母质的干酪根的定义应该反映这一点,即不包括沉积物中的有机质。

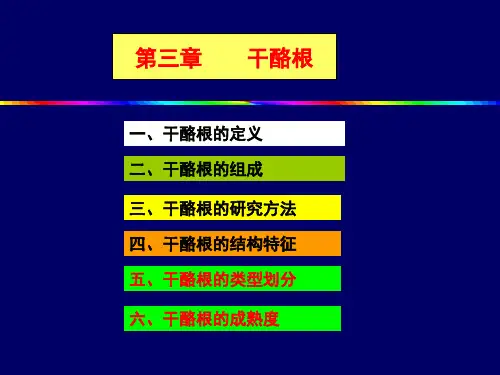

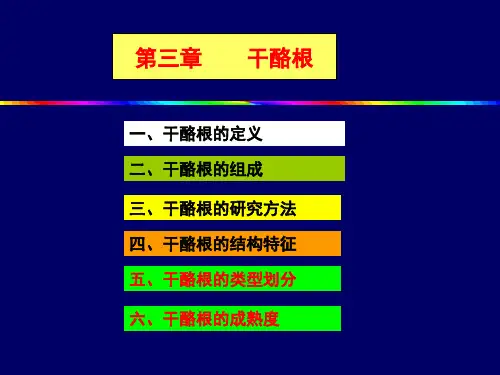

油气地球化学知识框架(总11页)--本页仅作为文档封面,使用时请直接删除即可----内页可以根据需求调整合适字体及大小--油气地球化学第一章生物有机质组成与沉积模式第一节有机质的形成与全球碳循环一、生命的起源与演化二、光合作用三、对地球上有机质有主要贡献的生物1、浮游植物(时间长、水体面积高、繁殖率高)2、细菌(时间长、分布广、适应性极强、繁殖快)3、高等植物(出现晚,分布在陆地保存难、可富集演化为煤层)4、浮游动物(食物消费者产率低、低等浮游动物数量较大)四、有机碳的循环1、有机圈2、有机碳的循环 (1)生物化学亚循环 (2)地球化学亚循环第二节生物有机质的组成和性质一、碳水化合物二、蛋白质和氨基酸(一)蛋白质(二)氨基酸(三)酶三、脂类1.脂肪酸2.腊3.萜类和甾类化合物4.甾族化合物四、木质素和丹宁五、色素第三节有机质沉积模式一、有机质沉积的控制因素1、生物控制因素:微生物降解、原始生产速率2、物理控制因素:有机质沉积速率、沉积环境、有机质的搬运作用二、缺氧环境的类型1、大型缺氧湖泊(1)深水是缺氧湖泊发育的重要条件(2)缺氧湖泊的发育与纬度有关(四季变化明显的湖泊底水含氧量大,热带湖泊含氧量少)2、海相缺氧环境(1)缺氧封闭局限海盆(2)由上升流形成的缺氧沉积第二章沉积有机质组成及成岩演化第一节腐殖质的组成、结构和性质1、腐殖质的概念:是指土壤、天然水和现代沉积物中不能水解的、不溶于有机溶剂的暗色有机质。

2、腐殖质的形成、提取及分类(1)形成有机质受细菌作用后剩余的木质素、氨基酸、脂肪酸、酚、纤维素等在微生物作用下缩合而成(在强还原环境下可以不形成腐殖质)(2)提取与分类富啡酸(FA)、胡敏酸(HA)、胡敏素(3)腐殖酸元素组成主要为C、H、O、S、N,其中C、O两项占90%以上3.腐殖酸的结构A富克斯结构模型 B费尔伯克结构模型 C特拉古诺夫结构模型 D库哈连科结构通式4.腐殖酸的物理化学性质(1)胶体性和可溶性(2)明显的酸性(3)亲水性(4)热解性质5.腐殖质的演化第二节可溶有机质一、可溶有机质的定义凡是被中性有机溶剂从沉积岩(物)中溶解(抽取)出来的有机质称为可溶有机质,或可抽提有机质,也成为沥青。

大庆石油大学油气田开发地质基础网上习题(全部)绪论1 、地质学的研究对象和研究内容是什么?2 、地质学研究对象具有哪些特殊性?3 、地质学主要研究方法有哪典?4 、地质学与油气田勘探开发具有什么关系?5 、何谓历史比较法,其具有哪些重要的研究意义?第一章地球1 .名词解释:软流圈、岩石圈、重力、地温梯度、地温深度、磁偏角、重力异常2 .地球的层圈构造是如何划分的?3 .地壳可划分为哪两种基本类型,二者的差异有哪些?4 .试述对流层与平流层的差异。

5 .试述地球的主要物理性质。

6 .根据地内温度分布状况可以分为哪几个层,他们的特征是什么?第二章地质作用1 、名词解释地质作用、内力地质作用、外力地质作用、岩浆作用、变质作用、接触变质作用、混合岩化作用、动力变质作用、震源、震中,、震中距、地震震级、地震烈度、风化作帮、风化壳、残积物、基岩、露头、剥蚀作用、河谷、水系、分水岭、河流纵剖面、河流的侵蚀基准面、河流的平衡剖面、潜水、层间水、落水洞、溶洞、冰川、风蚀城、搬运作用、沉积作用、机械沉积分异作用、横向搬运、化学沉积分异作用、掺和作用、成岩作用、重结品作用2 、论述地质作用的分类及内外地质作用的关系。

3 、简述火山的类型及火山机构。

4 、论述基性熔浆与酸性熔浆的差异。

5 、论述岩浆侵入体的类型及特征。

6 、论述变质作用的基本类型。

7 、论述风化作用(类型、方式、产物)8 、论述风化壳的研究意义。

9 、论述河流侵蚀作用。

10 、论述单向环流的成因及地质作用。

11 、论述地下水的水源、存在形式及其类型。

12 、论述岩溶地貌的类型13 、论述大陆冰川和山岳冰川的区别。

14 、论述常见冰蚀地貌和风蚀地貌的类型。

15 、论述基岩海岸的侵蚀地貌。

16 、论述海洋的环境分区。

17 、论述湖泊的沉积作用。

18 、论述滨海的沉积地貌。

19 、论述浅海的沉积作用。

20 、简述风积的原因。

21 、论述风成砂和风成黄土的特征。

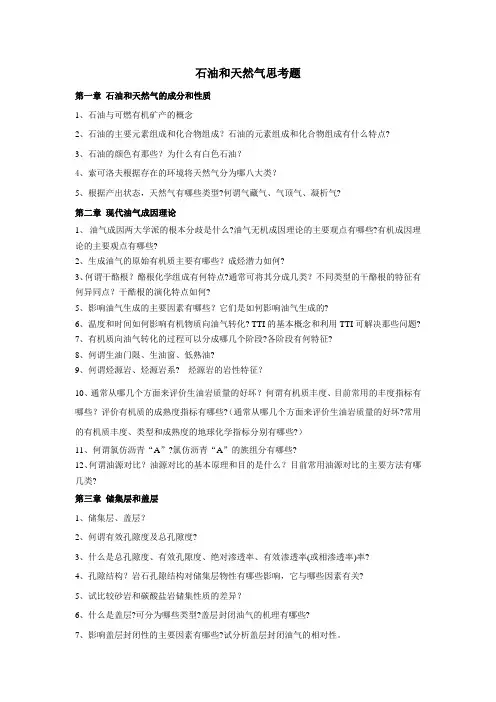

石油和天然气思考题第一章石油和天然气的成分和性质1、石油与可燃有机矿产的概念2、石油的主要元素组成和化合物组成?石油的元素组成和化合物组成有什么特点?3、石油的颜色有那些?为什么有白色石油?4、索可洛夫根据存在的环境将天然气分为哪八大类?5、根据产出状态,天然气有哪些类型?何谓气藏气、气顶气、凝析气?第二章现代油气成因理论1、油气成因两大学派的根本分歧是什么?油气无机成因理论的主要观点有哪些?有机成因理论的主要观点有哪些?2、生成油气的原始有机质主要有哪些?成烃潜力如何?3、何谓干酪根?酪根化学组成有何特点?通常可将其分成几类?不同类型的干酪根的特征有何异同点?干酷根的演化特点如何?5、影响油气生成的主要因素有哪些?它们是如何影响油气生成的?6、温度和时间如何影响有机物质向油气转化? TTI的基本概念和利用TTI可解决那些问题?7、有机质向油气转化的过程可以分成哪几个阶段?各阶段有何特征?8、何谓生油门限、生油窗、低熟油?9、何谓烃源岩、烃源岩系?烃源岩的岩性特征?10、通常从哪几个方面来评价生油岩质量的好坏?何谓有机质丰度、目前常用的丰度指标有哪些?评价有机质的成熟度指标有哪些?(通常从哪几个方面来评价生油岩质量的好坏?常用的有机质丰度、类型和成熟度的地球化学指标分别有哪些?)11、何谓氯仿沥青“A”?氯仿沥青“A”的族组分有哪些?12、何谓油源对比?油源对比的基本原理和目的是什么?目前常用油源对比的主要方法有哪几类?第三章储集层和盖层1、储集层、盖层?2、何谓有效孔隙度及总孔隙度?3、什么是总孔隙度、有效孔隙度、绝对渗透率、有效渗透率(或相渗透率)率?4、孔隙结构?岩石孔隙结构对储集层物性有哪些影响,它与哪些因素有关?5、试比较砂岩和碳酸盐岩储集性质的差异?6、什么是盖层?可分为哪些类型?盖层封闭油气的机理有哪些?7、影响盖层封闭性的主要因素有哪些?试分析盖层封闭油气的相对性。

8、什么是排替压力?排替压力与岩石的那些因素有关?9、根锯生、储、盖层三者在时间上和空间上的相互配置关系,可将生储盖组合划分为哪四种类型?第四章石油和天然气的运移1、油气的运移、初次运移、二次运移?油气运移研究的内容?2、油气运移的基本方式是?3、什么是地层压力?4、油气初次运移的相态与相态演化?5、油气初次运移的主要动力?讨论烃源岩中异常压力的形成及其在初次运移中的作用。

绪论1、石油地质学:就是研究地壳中油气成因、油气成藏的基本原理和分布规律的一门学科。

2、背斜理论认为:石油与天然气聚集于背斜构造中,石油、天然气和地层水按其密度分异油气的密度低,占据背斜的顶部,而水占据底部。

因此,背斜褶皱的顶部被公认为是勘探油气的最佳对象。

3、干酪根热降解生油说:原始有机质沉积以后,首先在经过复杂的生物化学作用和聚合缩合作用形成干酪根,干酪根在达到一定的埋藏深度和,主要在温度的作用下发生热降解作用逐渐生成石油。

4、源控论:中国陆相含油气盆地普遍具有多隆多坳的特征,而陆相沉积又具有近物源、短水流的特点,陆相地层岩性岩相变化快、断裂发育,油气很难进行长距离运移。

因此生油坳陷生成的石油主要聚集在生油坳陷的内部和周缘,主要生油区控制了大中型油气田的分布。

5、复式油气藏聚集带:就是主要受二级构造带、区域断裂带、区域岩性尖灭带、物性变化带、地层超覆带、地层不整合带等控制的,形成以一种油气藏类型为主,而以其他油气藏类型为辅的多种类型油气藏成群成带分布,在平面和剖面上构成不同层系、不同类型油气藏叠合连片分布的含油气带。

6、未熟—低熟油:干酪根晚期热降解生烃模式可能是常规的生烃模式,但不是唯一的生烃模式。

在自然界中还存在着相当数量的各类早期生成的非常规油气资源。

特别在陆相盆地沉积物中,常含有某些活化能低的特定有机母质,可以低温早熟生成油气,就是未熟油气。

7、煤成油理论:一般认为,煤系地层主要含Ⅲ型干酪根,以生气为主,不能形成大油田。

人们认识到煤系地层到底是生气还是生油与煤的显微组分有关。

如果煤系地层含有的富氢显微组分达到一定的比例就可以生成商业价值的液态石油,并形成大油田,同时还对煤系富氢显微组分的类型、形成环境、生烃机理、排烃条件等诸多方面进行了深入研究,形成了系统的煤成油理论。

第一章1、石油:是以液态烃形式存在于地下岩石孔隙中,由各种碳氢化合物和少量杂质组成的可燃有机矿产。

2、石油的族分:一般分为饱和烃、芳香烃、非烃和沥青质四种族分。

第三章生烃动力学与生烃模拟(Hydrocarbon Generation Kinetics and Modeling)生烃动力学与生烃模拟研究目的:解决干酪根生烃历史。

模拟烃源岩经历成熟门限、生油阶段、生气阶段的历史,为油气成藏动态分析奠定基础生烃动力学与生烃模拟提纲¾一、干酪根生烃动力学反应机理、反应动力学模型与参数、反应模式二、干酪根生烃模拟实验三、烃源岩生烃史模拟(1)TTI(2)EasyRo(3) 叠合型盆地高过成熟烃源岩生烃史模拟四、烃源岩生烃量计算五、超压盆地生烃作用动力学反应机理研究现状:干酪根热解生烃动力学的研究始于60年代,是吸收和移植20年代煤和油页岩的热解动力学的研究成果,先后提出了总包反应动力学模型、串联反应动力学模型、平行反应动力学模型、以沥青为中间产物的连串反应动力学模型。

70年代中后期,法国(IFP,Institute of French Petroleum)Tissot首次提出了干酪根热解平行反应动力学模型。

80年代早中期开始,美国加利福尼亚大学劳伦斯实验室(LLNL,Lawrence Livermore National Laboratory)大力发展和应用平行反应动力学模型来解决干酪根的油气生成量计算和预测。

我国也在80年代早期开始引进研究干酪根热解生烃动力学。

杨文宽,1982,一级反应方程的近似解及其在油气定量预测中的应用,石油与天然气地质,第3卷,第2期,99-112。

反应机理沉积有机质(干酪根,Kerogen)的(晚期)生烃动力学(化学反应动力学—机理)研究:¾反应条件—浓度(C)、温度(T )、时间(t)、介质(催化作用)、压力(P )¾符合化学动力学定律一级反应,即反应速率只同反应物质浓度的一次方成正比¾油气生成反应的动力学模型及参数(E 、A)适用于阿仑尼斯方程(Arrhenius Equation)k A k ==lnThe generation of gases from typesⅠand Ⅱorganic matters with temperature赵文智,王兆云,何海清,等. 中国海相碳酸盐岩烃源岩成气机理[J].中国科学,D辑,2005,35(7):638~648.程克明,王兆云. 碳酸盐岩生烃机制及评价研究中的几个问题[J].石油勘探与开发,1996,23(5):1~5.王兆云,程克明. 碳酸盐岩生烃机制及三段式生烃模式研究[J].中国科学,D 辑,1997,27(3):250~254.煤中不同显微组分生油模式(据程克明,1995)生烃动力学与生烃模拟提纲一、干酪根生烃动力学反应机理、反应模型与动力学参数、反应模式¾二、干酪根生烃模拟实验三、烃源岩生烃史模拟(1)TTI(2)EasyRo四、烃源岩生烃量计算五、烃源岩生烃若干问题(1) 超压盆地生烃作用动力学(2) 碳酸盐岩层系生烃史模拟(3) 叠合型盆地高成熟烃源岩生烃史模拟烃源岩生成油气的热模拟试验¾干酪根生烃的自然过程是漫长的低温演化过程,主要影响因素有温度、时间、压力(可能)和催化作用。

干酪根的介绍一、干酪根的定义及制备干酪根(Kerogen,曾译为油母)一词来源于希腊语Keros,指能生成油或蜡状物的有机质。

1912年Brown第一次提出该术语,表示苏格兰油页岩中有机物质,这些有机物质干馏时可产生类似石油的物质。

以后这一术语多用于代表油页岩和藻煤中有机物质,直到1960年以后才开始明确规定为代表不溶于有机溶剂的沉积有机质。

但不同学者的定义还是有着一定的差别。

Tissot 和Welte (1978)将干酪根定义为沉积岩中既不溶于含水的碱性溶剂,也不溶于普通有机溶剂的沉积岩中的有机组分,它泛指一切成油型、成煤型的有机物质,但不包括现代沉积物中的有机质(腐殖质)。

Hunt(1979)将干酪根定义为不溶于非氧化的酸、碱溶剂和有机溶剂的沉积岩中的分散有机质。

Durand(1980)认为,干酪根系指一切不溶于常用有机溶剂的沉积有机质,它既包括沉积物、也包括沉积岩中的有机质,既包括分散有机质,也包括富集有机质。

王启军(1984)的定义中去掉了Hunt定义中的“分散有机质”,但认为实际应用时,重点还是在古代沉积物和沉积岩中的分散有机质。

比较可以看出,关于干酪根定义的差别体现在以下三方面:(1)是否包括富集状态的有机质(如煤)?(2)是否包括沉积物中的不溶有机质?(3)是否限定为“不溶于非氧化的酸、碱溶剂”的有机质?关于第一点,由于富集状态的有机质也是生油气母质,而从后面的讨论中将可以看到,干酪根被视为是主要的产油气母质。

因此,本书认为,干酪根的定义中应该包括像煤这样的富集状态的有机质。

关于第二点,尽管沉积物中的腐殖质和沉积岩中的不溶有机质并没有一个严格的界线,沉积岩中也存在溶于酸碱的腐殖酸,表明腐殖质在演化过程中事实上延伸入沉积岩中,但由于油气基本上是由沉积岩中的有机质转化而成的,因而油气地球化学更为关注的对象是沉积岩而不是沉积物中的有机质。

因此,作为生油气母质的干酪根的定义应该反映这一点,即不包括沉积物中的有机质。

第三章生物的类型与化学组成名词解释:1.浮游植物:指在水中营浮游生活的微小植物。

2.浮游动物:指没有运动器官或具极不发达运动器官,对水流等不发生作用,而只能随波逐流的一类水生生物,浮游动物大多骨骼不发育体积小。

3.碳水化合物:是多烃基的醛类或酮类化合物,有C、H、O3种元素组成,其中H、O原子比例数为2:1,与水分子中H、O比例相同。

4.蛋白质:是由氨基酸单体通过肽键组成的生物大分子多聚体。

5.脂类:指所有生物组成的不溶于水而溶于乙醚氯仿苯等非极性溶剂中的生物体组分。

6.蜡:是不溶于水德固体,是由高级脂肪酸与高级一元醇和甾醇形成的酯。

7.高等植物:苔藓植物,蕨类植物,种子植物的合体。

一.概述油气成因理论的四种学说无机成因说:油气是由无机化合物经化学反应形成的。

它们或是由地球深部高温条件下原始碳或其氧化态经还原作用形成;或是在宇宙形成初期已存在,后随地球冷却被吸收并凝结在地壳的上部,有这些碳氢化合物沿裂隙溢向地表过程中便可形成油气藏。

按照这一学说,无机成因油气不仅存在而且远景巨大,将有可能比有机成因的油气潜力大的多,其蕴藏量几乎是取之不尽的。

油气的早期有机成因说:石油是由沉积物(岩)中的分散有机质在早期的成岩作用阶段经生物化学和化学作用形成的。

这一学说认为石油是在近现代形成的,是许多海相生物中遗留下来的天然烃的混合物,即它仅仅是生物体中烃类物质的简单分离和聚集。

由于此时的有机质还埋藏较浅故也被称为浅成熟。

油气的晚期成因说:认为并入沉积物中的生物聚合体首先在生物化学和化学的作用下,经分解,聚合,缩聚,不溶等作用,在埋深较大的成岩作用晚期成为地质大分子——干酪根。

之后,随着埋深的继续增大在不断升高的热应力作用下,干酪根才逐步发生催化裂解和热裂解形成大量的原石油(或称为沥青,包括烃类和非烃类)。

在一定条件下,这些原石油从生成它的细粒岩中运移出来,在储层中聚集成为油气藏。

与早期成因说相同的是,它也认为油气源于有机质。