主题二救亡图存的探索

- 格式:ppt

- 大小:4.14 MB

- 文档页数:14

民族危机与救亡相关例题和知识点总结在历史的长河中,民族危机常常如汹涌的波涛,冲击着一个民族的生存与发展。

而在危机面前,救亡图存则成为了时代的最强音。

接下来,让我们通过一些例题和知识点的梳理,深入探讨这一重要的历史主题。

一、民族危机的表现形式民族危机可以体现在政治、经济、文化等多个方面。

政治上,领土被侵占、主权被践踏是常见的危机表现。

例如,近代中国在列强的侵略下,被迫签订了一系列不平等条约,割让土地,丧失了大量的主权。

像《南京条约》割让香港岛给英国,《马关条约》割让辽东半岛、台湾及其附属岛屿、澎湖列岛给日本,这些都是民族政治危机的沉痛例证。

经济上,外国商品的倾销、资源的掠夺以及本国经济体系的崩溃,也是民族危机的显著特征。

在 19 世纪末 20 世纪初,列强通过不平等条约获取在华的经济特权,大量倾销商品,掠夺原材料,致使中国传统的自然经济逐渐解体,民族工业发展举步维艰。

文化方面,民族文化受到冲击,传统价值观受到挑战。

比如,西方文化的传入,对中国传统文化造成了一定的冲击,一些人开始对本民族的文化产生怀疑和否定。

例题:以下哪项不是近代中国民族危机在经济方面的表现?()A 外国商品大量倾销B 民族工业蓬勃发展C 资源被掠夺D 自然经济逐渐解体答案:B解析:近代中国民族工业在外国列强的挤压和封建势力的束缚下,发展艰难,并非蓬勃发展,A、C、D 选项均是民族危机在经济方面的表现。

二、救亡图存的努力面对民族危机,无数仁人志士挺身而出,为救亡图存进行了不懈的努力。

1、洋务运动19 世纪 60 年代至 90 年代,以曾国藩、李鸿章、张之洞等为代表的洋务派,主张“师夷长技以自强”,通过学习西方先进技术,创办近代工业,试图实现富国强兵。

他们创办了一批近代军事工业和民用工业,如安庆内军械所、江南制造总局、轮船招商局等。

例题:洋务运动的主要目的是()A 推翻清朝统治B 发展资本主义C 抵御外来侵略,实现富国强兵D 传播西方文化答案:C解析:洋务运动是清朝统治阶级内部的一场自救运动,其主要目的是抵御外来侵略,实现富国强兵,A 选项推翻清朝统治不符合洋务派的立场,B 选项发展资本主义不是其主要目的,D 选项传播西方文化是其客观影响之一,并非主要目的。

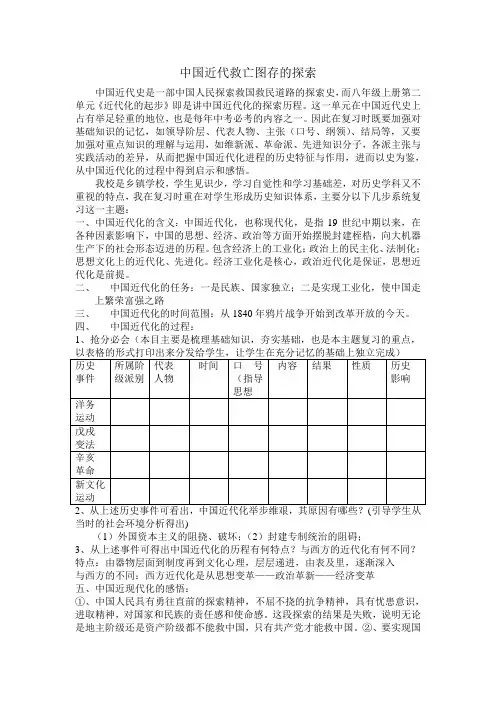

中国近代救亡图存的探索中国近代史是一部中国人民探索救国救民道路的探索史,而八年级上册第二单元《近代化的起步》即是讲中国近代化的探索历程。

这一单元在中国近代史上占有举足轻重的地位,也是每年中考必考的内容之一。

因此在复习时既要加强对基础知识的记忆,如领导阶层、代表人物、主张(口号、纲领)、结局等,又要加强对重点知识的理解与运用,如维新派、革命派、先进知识分子,各派主张与实践活动的差异,从而把握中国近代化进程的历史特征与作用,进而以史为鉴,从中国近代化的过程中得到启示和感悟。

我校是乡镇学校,学生见识少,学习自觉性和学习基础差,对历史学科又不重视的特点,我在复习时重在对学生形成历史知识体系,主要分以下几步系统复习这一主题:一、中国近代化的含义:中国近代化,也称现代化,是指19世纪中期以来,在各种因素影响下,中国的思想、经济、政治等方面开始摆脱封建桎梏,向大机器生产下的社会形态迈进的历程。

包含经济上的工业化;政治上的民主化、法制化;思想文化上的近代化、先进化。

经济工业化是核心,政治近代化是保证,思想近代化是前提。

二、中国近代化的任务:一是民族、国家独立;二是实现工业化,使中国走上繁荣富强之路三、中国近代化的时间范围:从1840年鸦片战争开始到改革开放的今天。

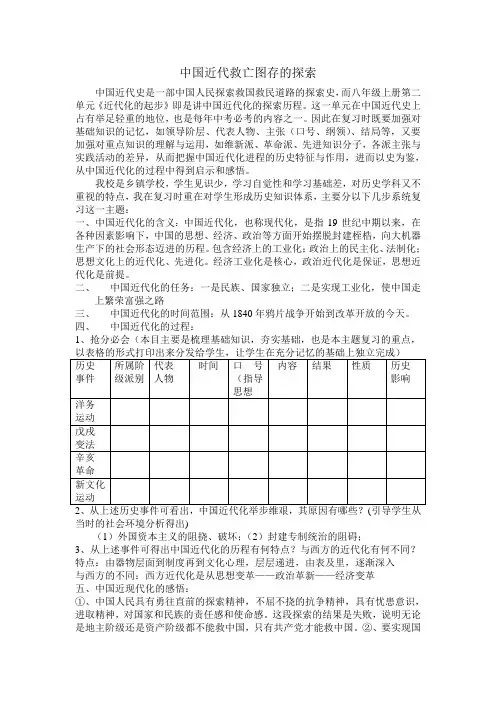

四、中国近代化的过程:1、抢分必会(本目主要是梳理基础知识,夯实基础,也是本主题复习的重点,当时的社会环境分析得出)(1)外国资本主义的阻挠、破坏;(2)封建专制统治的阻碍;3、从上述事件可得出中国近代化的历程有何特点?与西方的近代化有何不同?特点:由器物层面到制度再到文化心理,层层递进,由表及里,逐渐深入与西方的不同:西方近代化是从思想变革——政治革新——经济变革五、中国近现代化的感悟:①、中国人民具有勇往直前的探索精神,不屈不挠的抗争精神,具有忧患意识,进取精神,对国家和民族的责任感和使命感。

这段探索的结果是失败,说明无论是地主阶级还是资产阶级都不能救中国,只有共产党才能救中国。

参观复兴之路展览馆有感“复兴之路”,顾名思义,就是从衰落到再次兴盛的过程中所探索走过的道路。

下面是店铺为大家整理的参观复兴之路展览馆有感,欢迎参考!参观复兴之路展览馆有感篇一1840年的鸦片战争,揭开了中国近代屈辱的一页。

一百多年间,中国陷入半殖民地半封建社会的泥沼,而不屈的中国人民,则一直在黑暗中苦苦寻找复兴之路,经过一百多年的追寻与探索,既有失败的痛苦,也有胜利的喜悦,最终选择了马克思主义,选择了中国共产党。

10月13日,再现了中国人民寻求国家复兴的展览《复兴之路》,在军事博物馆开幕。

展览分五个部分,分别为中国沦为半殖民地半封建社会,探索救亡图存的道路,中国共产党肩负起民族独立人民解放的历史重任,建设社会主义新中国,走中国特色社会主义道路。

今天我们怀着兴奋激动的心情,前往军事博物馆,参观了由中宣部等单位主办的《复兴之路》大型主题展览。

这次展览用丰富的图片、影像、实物等资料,非常直观地展示了中国近代以来一百多年的沧桑变化,从鸦片战争到改革开放的今天,展览真实地记录了我们祖国从落后屈辱到跻身世界强国之林的历史轨迹。

在参观的整个过程中,我感到自己的血脉在扩张,我的心在激烈地跳动,一种发自内心深处的力量充遍了我的全身。

当我走进《复兴之路》的展厅时,立刻被展厅墙上的文字——“中国沦为半殖民地半封建社会”吸引住了。

华夏五千年,中国享有多么悠久灿烂的历史!长城、兵马俑、紫禁城,这些世界所称颂的伟大奇迹;丝绸之路、四大发明、郑和下西洋,这些推动和促进了世界历史进程的伟大壮举……为什么一个号称“居于世界中央”的大国会沦为半殖民地的国家?为什么她会在那些所谓的欧洲“蛮夷”的坚船利炮下不堪一击?是没落腐朽的封建制度,是封闭自大的骄狂心态,是陈旧落后的科学技术和文化知识……看着墙上一张张帝国主义列强残杀中国人的照片,我的心无法平静。

作为一个中国人,我深为自己祖国的悠久历史和灿烂文明感到骄傲,但我认为我们更应该直面这段近代的屈辱史和血泪史,决不能忘记过去!只有我们党,才能救中国;只有我们党,才能领导人民建设和发展中国!这是真理,是被中国人民的血泪见证过的真理,是被中国革命历史实践检验过的真理!在《复兴之路》这次主题展览中,同时也展出了中国革命历史中一些有识之士采取的救亡运动和不同的革命道路,包括:洋务运动、康有为、谭嗣同等的变法维新、孙中山先生领导的辛亥革命、陶行知等教育救国,这些道路被历史证明了它们对于改变中国和中国人民的根本命运是行不通的。

救亡图存的探索教学目标:情感态度、价值观通过收集、整理、分析信息和解决问题的探究过程,让学生感悟到中国共产党的伟大,从而激起爱党、爱国的热情,树立树立奋发有为、立志为国的民族责任感。

知识与能力通过学生收集信息、整理信息,了解中国共产党领导中国人民经过艰苦卓绝和不屈不挠的斗争,取得了民族独立和解放的伟大胜利。

通过学生分析信息和解决问题的探究过程,培养学生自主分析问题和解决问题的能力。

过程与方法通过运用探究法让学生自主发现-自主分析-自主探究-自主解决问题的过程,使学生初步掌握自主学习的方法。

这样的教学目标打破了传统的社会教学方法,使学生能在合作探究中参与整个的教学过程,了解知识,形成能力,寓德育于教学之中,寓课题理念人的可持续发展问题与教学之中。

教学重点:探究为什么说本课的三个主题内容是开天辟地的大事?教学难点:探究怎样做才能“奋发有为、立志为国,增强民族的责任感。

教学过程导入主题:(师)课前就开始播放歌曲《没有共产党就没有新中国》视频。

上课开始,老师激情导入:是的,没有共产党,就没有新中国,自1840年鸦片战争开始,由于清政府的腐败无能和西方列强的残酷掠夺,中国人民和许多仁人志士,英勇奋斗,但都失败了。

自从中国共产党成立之时,播放视频中国的史册掀开了新的一页,开天辟地之事相继出现,下面让我们通过视频看一看中国历史上开天辟地的新篇章。

进入主题:一、创设情景、激发兴趣(直观感受抽象思维分析猜想)(一)直观感受南昌起义秋收起义井冈山会师红军长征(二)抽象思维师:你们感受到了什么?你们的疑惑又是什么呢?1、在处境非常危险,生活又非常困难的条件下,他们为什么还要去救国救民?靠的是一种什么强大的力量?2、在这几个开天辟地的大事中,难道真的有神存在吗?3、他们是不也在利用百姓给他们自己打天下呢?(三)分析猜想师:是啊!这一切一切又是为什么呢?下面请你们根据自己的生活经验进行分析猜想。

1、有可能真是为了解放全中国吧。

高考历史:近现代中国的思想解放潮流和理论成果主旨解读近代中国向西方学习经历了从学器物到学制度再到提倡思想文化的渐进过程,也是近代中国人思想不断解放的过程,探索中国的富强之路则贯穿于整个过程之中。

在近代中国思想解放的潮流中,马克思主义与工人运动的结合诞生了中国共产党,中国共产党则在马克思主义与中国国情的结合中相继创立了重要思想理论成果。

线索一:开明地主阶级的救亡图存思想。

鸦片战争后,林则徐、魏源等从“天朝上国”的迷梦里惊醒,他们开始“开眼看世界”,萌发了“向西方学习”的思想。

第二次鸦片战争后,洋务派掀起了洋务运动,迈出了中国近代化的第一步。

线索二:民族资产阶级的思想变革。

随着中国资本主义的初步发展,资产阶级登上了历史舞台。

维新派提出“维新变法”思想,并进行了戊戌变法。

革命派领导了辛亥革命,建立了中华民国,颁布了《中华民国临时约法》,使民主共和思想深入人心。

线索三:马克思主义思想的传播与实践。

激进的民主主义者掀起了新文化运动,猛烈地冲击了封建思想的统治地位,使人们的思想得到了空前解放。

在五四运动时期,马克思主义得到传播并与工人运动相结合,使无产阶级有了领导革命的指导思想。

线索四:马克思主义中国化的三大理论成果。

毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想是马克思列宁主义中国化,即将马克思列宁主义普遍原理和中国革命和建设的具体实际相结合的产物,丰富并发展了马克思列宁主义,他们之间是一脉相承又与时俱进的关系。

线索1西学东渐——在继承中发展的近代中国思想解放潮流发展线索时期发展历程19世纪四五十年代“开眼看世界”(1)背景:鸦片战争前后英国的侵略;中国闭关落后;程朱理学的束缚(2)代表:林则徐、魏源(3)阶级:地主阶级抵抗派(4)主张:师夷长技以制夷(5)影响:引导中国人关注世界形势19世纪60~90年代中体西用(1)背景:清朝面临内忧外患(2)代表:奕 、曾国藩、李鸿章(3)阶级:地主阶级洋务派(4)主张:自强、求富(5)作为:创办军事工业、民用工业(6)影响:是中国近代化的开端19世纪60~90年代维新思潮(1)背景:洋务运动开展;中国民族资本主义产生并初步发展(2)代表:王韬、康有为、梁启超(3)阶级:民族资产阶级维新派(4)主张:倡导君主立宪(5)影响:是中国近代的思想解放潮流20世纪初民主、科学(1)背景:袁世凯尊孔复古(2)代表:陈独秀、李大钊(3)阶级:民族资产阶级激进派(4)主张:提倡民主与科学,反对专制和愚昧、迷信;提倡新道德,反对旧道德;提倡新文学,反对旧文学(5)影响:动摇了封建思想的统治地位;为马克思主义的传播创造了条件20世纪初马克思主义(1)背景:新文化运动;十月革命胜利(2)代表:李大钊(3)阶级:有初步共产主义觉悟的知识分子(4)主张:学习俄国,改造中国(5)影响:第一次举起了社会主义的大旗深化历史理解1.近代向西方学习的特点(1)学习目的:为了实现中国的独立、民主和富强。

中国近代救亡图存的探索中国近代史是一部中国人民探索救国救民道路的探索史,而八年级上册第二单元《近代化的起步》即是讲中国近代化的探索历程。

这一单元在中国近代史上占有举足轻重的地位,也是每年中考必考的内容之一。

因此在复习时既要加强对基础知识的记忆,如领导阶层、代表人物、主张(口号、纲领)、结局等,又要加强对重点知识的理解与运用,如维新派、革命派、先进知识分子,各派主张与实践活动的差异,从而把握中国近代化进程的历史特征与作用,进而以史为鉴,从中国近代化的过程中得到启示和感悟。

我校是乡镇学校,学生见识少,学习自觉性和学习基础差,对历史学科又不重视的特点,我在复习时重在对学生形成历史知识体系,主要分以下几步系统复习这一主题:一、中国近代化的含义:中国近代化,也称现代化,是指19世纪中期以来,在各种因素影响下,中国的思想、经济、政治等方面开始摆脱封建桎梏,向大机器生产下的社会形态迈进的历程。

包含经济上的工业化;政治上的民主化、法制化;思想文化上的近代化、先进化。

经济工业化是核心,政治近代化是保证,思想近代化是前提。

二、中国近代化的任务:一是民族、国家独立;二是实现工业化,使中国走上繁荣富强之路三、中国近代化的时间范围:从1840年鸦片战争开始到改革开放的今天。

四、中国近代化的过程:1、抢分必会(本目主要是梳理基础知识,夯实基础,也是本主题复习的重点,当时的社会环境分析得出)(1)外国资本主义的阻挠、破坏;(2)封建专制统治的阻碍;3、从上述事件可得出中国近代化的历程有何特点?与西方的近代化有何不同?特点:由器物层面到制度再到文化心理,层层递进,由表及里,逐渐深入与西方的不同:西方近代化是从思想变革——政治革新——经济变革五、中国近现代化的感悟:①、中国人民具有勇往直前的探索精神,不屈不挠的抗争精神,具有忧患意识,进取精神,对国家和民族的责任感和使命感。

这段探索的结果是失败,说明无论是地主阶级还是资产阶级都不能救中国,只有共产党才能救中国。

浅谈救亡图存中国近代史 15电子商务二班1501050227 罗翠芸摘要:中国近代是社会剧烈动荡,国内外矛盾和斗争复杂尖锐的历史时期。

在这个历史时期,充满了侵略和反侵略,压迫和反压迫,变革和反变革,革命和反革命的斗争。

救亡图存是这个时期的历史主题。

“救亡”是指反抗外来的侵略势力和反对国内的腐朽势力。

;“图存”既指保卫祖国独立和民族生存,也指建设祖国,繁荣祖国,使中华民族跻身于世界民族之林。

关键词:救亡图存探索改革反帝反封建学习西方一、向西方学习器物。

从鸦片战争到甲午战争,是近代中国学习西方的第一阶段,。

这一时期,以林则徐、魏源为代表的地主阶级改革家是近代中国学习西方的先驱者。

鉴于鸦片战争后的危局,他们意识到要抵御外国资本主义的武装侵略,就要学习西方的“炮利船坚”、“工艺精良”等军事技术,从而提出了“师夷”以“制夷”的主张。

虽然当时他们对西方社会的了解还很肤浅,“师夷”的内容仅局限在“一战舰、二火器、三养兵练兵之法”,(巍源:《海国图志》)但是,“师夷”的主张揭开了中国人民睁眼看世界、追求世界先进潮流的序幕,成为中国人民征服世界、向命运挑战的开端。

林则徐第一个开始了解搜集外国情况、翻译西方书刊,编辑了《四洲志》,巍源又以《四洲志》为基础,经过修订、补充,辑成《海国图志》。

这是我国第一部在闭关锁国时代最为详备的介绍世界各国历史、地理、经济、社会文化和风情的巨著,是近代中国人认识世界、了解西方、打开世界的窗口。

由于他们的努力,从而引导中国士大夫阶层中一切立志救国救民的仁人志士踏上了向西方寻求救国真理的漫漫征途。

如果说,林则徐,巍源等人是近代中国学习西方的最初倡导者,那么,一些洋务派官员则是“师夷”主张的积极实践者,他们举办洋务事业,把“师夷之长技”的思想变为具体的行动,主张引进技术、扩大贸易、开矿办厂、派留学生、办学堂、译西书等曾轰动一时,成为封建官僚学习西方文明的一次大胆尝试。

19世纪六十年代后从洋务运动中分化出来另一些地主阶级知识分子,有见识的工商业者、洋务人员或出使人员,他们大多数通过不同途径直接、间接接触过西方文明,对西方社会有所了解,对洋务运动中弊端也有深切的感受,不满意用封建官僚体制办工业,试图寻求一条不触动封建统治的正常秩序,以振兴民族工商业的新道路。

“西学东渐”是指西方学术思想在中国传播的历史过程,通常指在明末清初以及晚清民初两个时期之中,欧洲学术思想的传入。

从“师夷长技以制夷”“师夷长技以自强”到维新变法、追求民主共和、提倡民主和科学、接受马克思主义;从学造器物、仿行制度到提倡思想解放,不断探求强国之路。

这是近代中国人向西方学习的渐进过程,也是近代中国人思想不断解放的过程。

品主题纵横——知能提升一、西学东渐——“雾里看花”1.早期西学传入中国(1)中西文化的交流:自16世纪中叶开始,欧洲传教士相继来华,一种新颖的异质文化由此导入中国传统的文化系统中,中西文化的交流与融合揭开了新的一幕。

(2)早期西学的传入:西方传教士从西方带来了圣母像、地图、星盘和棱镜片等物品,翻译西方书籍,引介西方的宗教、科技和学术思想。

被誉为“沟通中西文化第一人”的利玛窦取汉名、习汉语、穿汉服,钻研中国书籍,遵行中国礼仪,尽力迎合中国的思想文化和风俗习惯。

他编著《乾坤体义》,与徐光启合译欧几里得《几何原本》等著作。

(3)早期西学的影响:传教士作为中西交流的媒介,在中学西渐和西学东渐活动中,对明末清初思想、学风的变革,有较大贡献和深远的历史影响。

2.新思潮的萌发(1)鸦片战争以前:清朝统治者极力提倡程朱理学,残酷压制反清和进步的思想。

中国思想界“万马齐喑”、死气沉沉。

(2)在鸦片战争后:英国侵略者的坚船利炮,使一些爱国的知识分子从“天朝上国”的迷梦中惊醒。

他们开始抛弃虚骄自大的陈腐观念,注目世界,探索新知,关心时局,寻求强国御侮之道。

“向西方学习”的新思想萌发了。

二、中体西用——“移花接木”1.中体西用(1)“中体西用”是洋务派关于中西文化关系的核心命题,也是洋务运动的指导思想。

(2)中体西用思想早期对于冲破顽固派阻挠,引进西方自然科学和促进军事、教育近代化起过积极作用,后期成为清朝统治者对抗资产阶级维新派和资产阶级革命派的思想武器。

2.体用之争(1)洋务派提出“中体西用”的思想,主张用西方的先进技术来维护清朝的统治秩序,而顽固派则认为外来事物皆是“奇技淫巧”,败坏人心,盲目地排斥一切外来事物,这引发了洋务派和顽固派之间的争论。