中国近代救亡图存的探索

- 格式:doc

- 大小:32.50 KB

- 文档页数:2

论近代探索救亡图存道路失败的原因关键词:救亡图存社会性质认清国情概论:中国近代对救亡图存道路的探索最终都归于失败,失败的原因是多方面的,并且各有不同,但总的来说都是没有认清当时中国的社会性质,没有弄清中国的国情,没有从实际出发的结果。

历史背景:鸦片战争以后,西方列强对中国的侵略愈发严重,民族矛盾激化,民族危机加深,中华民族陷于亡国灭种的危险境地。

西方列强逐渐打开了中国的大门,大肆向中国倾销商品,阻断了中国的资本主义萌芽,阻碍了民族工商业的发展。

中国开始一步步的沦为半殖民地半封建社会,并逐渐被卷入资本主义世界市场。

在列强船坚炮利的生生侵略下,有识之士从“天朝上国”的睡梦中醒来,开始“开眼看世界”,研究西方,向西方学习,寻求强国御辱之道,掀起了救亡图存的高潮。

各阶级纷纷登上历史舞台,探索救亡图存道路,经过一系列的努力,地主阶级抵抗派、地主阶级洋务派、资产阶级维新派、资产阶级革命派、资产阶级激进派均以失败告终。

各阶级对救亡图存道路探索的失败证明“寻求强国御辱之道必须要以认清社会性质,从国情出发,从中国的具体实际出发,一味的照搬西方模式只会适得其反。

事实证明:资本主义道路在中国行不通。

下面我具体说说探索救亡道路失败的原因。

一、不重视西方的历史、地理和文化。

由于各阶级在探索救亡道路的过程中不重视对西方历史地理和文化的研究,因而忽视了中西方国情的差别。

历史和文化石一个民族、一个国家的灵魂,历史中凝聚了一个民族的民族精神,而文字和语言是文化的缩影,要研究西方的历史和文化向西方学习,必须首先从西方的文字和语言下手,在这方面林则徐做得比较好。

林则徐(1785-1850)字元抚,又字少穆,晚号俟村老人,侯官县人,清嘉庆十六年(1811)进士,入翰林院为庶吉士,授编修,博学多才,办事干练又远见。

鲁迅曾说“第一个吃螃蟹的人是英雄”。

新思潮迈出了探索救亡道路的第一步,而林则徐作为中国近代开眼看世界的第一人是中国人民的英雄。

中国近代救亡图存的探索

本节课是一次综合探究课,目的是归纳中国近代探索救国救民的道路,其中充满曲折,有许多值得我们深思的道理,给我们许多启示。

一.近代化的含义

中国的思想、经济、政治等方面开始摆脱封建桎梏,向大机器生产下的社会形态迈进的历程。

经济工业化是核心,政治近代化是保证,思想近代化是前提。

二.阶段进程

(1)起步阶段(1840-1895年)

(2)整体发展阶段(1895-1927年)

(3)曲折前进阶段(1927-1949)

(4)新中国的现代化(1949年至今)

三.不同阶级的探索

(1)地主阶级的探索

(2)资产阶级的探索

(3)中国共产党的探索

四.近代化起步的历程及重大事件

(1)经济近代化---洋务运动(19世纪60—90年代)

(2)政治近代化—戊戌变法(1898年)、辛亥革命(1911年)

(3)思想近代化—新文化运动(1915年)

五.中国近代化起步的特点

由学习西方的“器物”,发展到学习西方的“制度“,再上升以学习西方

的”思想“(观念)。

是一个由表及里、由浅入深、层层推进的发展历程。

六、中国近代救亡图存探索艰难曲折的原因:清政府腐败,封建制度落后;列强的侵略;资本主义发展缓慢。

七.中国近代化艰难起步曲折发展的启示

资本主义道路在中国行不通,地主阶级、资产阶级不能改变中国命运,

只有马克思主义和中国共产党才能救中国;要实现中国近代化首要任务是推翻帝国主义、封建主义和官僚资本主义,争取民族解放和国家独立。

中国人民具有不懈斗争精神。

历史最终选择了马克思主义,选择了社会主义。

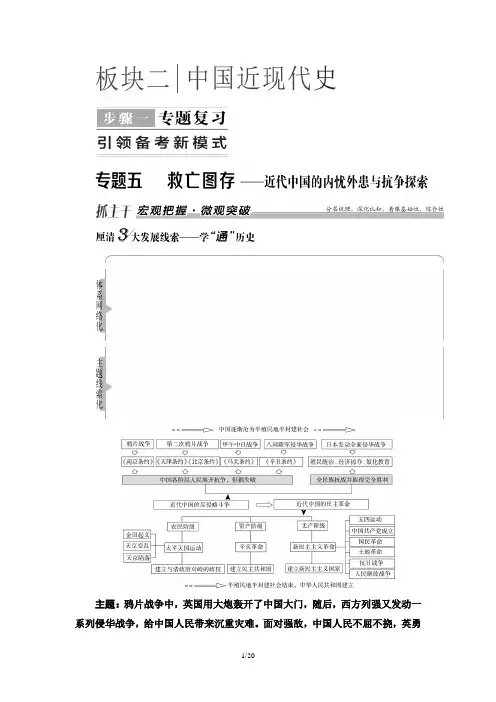

主题:鸦片战争中,英国用大炮轰开了中国大门,随后,西方列强又发动一系列侵华战争,给中国人民带来沉重灾难。

面对强敌,中国人民不屈不挠,英勇反抗外来侵略,积极探索复兴之路。

太平天国运动、辛亥革命、五四运动、抗日战争、解放战争,一浪高过一浪,中国人民最终赢得了新民主主义革命的胜利。

线索一列强侵华列强对中国的侵略经历了从蚕食边疆、间接控制到全面侵略的过程,两次鸦片战争后,外国侵略势力遍布东部沿海并开始深入内地;八国联军侵华战争后,列强通过清政府间接控制了中国;日本由局部侵华走向全面侵华战争。

线索二中国人民的抗争中国人民的反抗斗争经历了由单阶级独斗、多阶级联合到全民族抗争的过程,农民阶级领导的太平天国运动和义和团运动,民族资产阶级领导的辛亥革命,多个革命阶级的联合斗争——五四运动、国民革命,到后来的全民族抗争。

线索三新民主主义革命中国共产党领导新民主主义革命取得胜利,建立真正独立自主的新中国。

中国近代特殊的国情决定了只有在中国共产党领导下,走新民主主义革命的道路,才能完成反帝反封建的任务。

国运沉沦——中华民族备受欺凌的战争时间国际背景阶段特征侵略战争结果与影响19世纪40 年代至60 年代工业革命使得资本主义迅速发展以发动战争作为打开中国国门的主要手段;以商品输出作为主要侵略方式;侵略过程中,列强之间的关系以相互勾结为主;侵华的主要国家是英、法、美等资本主义工业强国和相对落后但侵略成性的沙皇俄国两次鸦片战争签订中英《南京条约》及其附件、中美《望厦条约》、中法《黄埔条约》,中国开始沦为半殖民地半封建社会;签订《天津条约》《北京条约》,中国半殖民地半封建化的程度加深19世纪末20世纪初随着第二次工业革命的进行,主要资本主义国家向帝国主义阶段过渡侵华的方式:政治上,由掀起瓜分中国的狂潮到实行“以华制华”;经济上,由以商品输出为主转为以资本输出为主、商品输出为辅。

侵华的主要格局:帝国主义国家共同支配甲午中日战争、八国联军侵华签订《马关条约》,大大加深了中国半殖民地半封建化程度;签订《辛丑条约》,中国完全陷入半殖民地半封建社会的境地20世纪三四十年代1929~1933年资本主义世界经济危机侵华的方式:从“以华制华”到独占中国。

近代以来,先进的中国人为救亡图存进行那些积极的探索?结果如何?谈谈你的看法?近代以来,中国人一直在积极探索,积极斗争,力求找出一条正确的中国发展之路,使中国能站在世界的前列,但是这条路曲折而漫长,中国在各种阶级斗争中缓慢发展。

探索中国的发展之路,共分四个部分:第一部分是农民阶级对中国发展之路的的探索,如太平天国与义和团。

第二部分是封建阶级对中国发展之路的探索,如洋务运动戊戌变法1905宪法大纲的出台。

第三部分是资产阶级对中国发展之路的探索,如辛亥革命北伐战争等。

第四部分是无产阶级对中国发展之路的探索。

农民阶级:先后掀起了太平天国运动和义和团运动,沉重打击了外国侵略者和本国封统治势力,其中义和团运动粉碎了帝国主义瓜分中国的梦想,太平天国运动加速了清王朝和整个封建制度的衰落与崩溃,给外来侵略以沉重打击,是几千年来农民战争的最高峰虽然由于农民阶级的局限性等原因失败了,但是它们产生的深远影响不可磨灭。

我觉得由于农民阶级的阶级局限性和时代局限性,没有先进阶级领导的农民运动是不可能救中国的.地主阶级:作为当时的统治阶级,在一系列战争中组织了抵抗。

第一次鸦片战争后,抵抗派主张“师夷长技以制夷”,一股向西方学习的新思潮萌发,开始开眼看世界。

第二次鸦片战争以后,面对内忧外患的局势,清政府内部洋务派主张中体西用,向西方学习先进技术,兴办工业,筹划海防,兴办新式学堂等,开始了旨在自强求富的洋务运动,但是由于没有触及落后的封建制度,这场自救运动最终失败了。

但是它促使了中国科技的发展,中国迈出了近代化的第一步。

当然,清末新政也不失为一种被迫的自救和探索。

由于阶级局限性,我觉得企图单纯学习西方先进技术,而不彻底变革封建制度不可能让国家富强起来的.资产阶级:伴随这列强的侵略,中国资本主义的产生,民族资产阶级登上了历史舞台,担负起救国救民的重任。

维新派掀起救亡图存的维新变法运动通过改良,实行君主立宪,发展资本主义,是一次进步的改良运动,是一次爱国救亡的运动,是近代中古第一次思想解放潮流,起了思想启蒙作用;革命派掀起了辛亥革命运动,通过暴力革命,推翻清政府,建立民主共和国。

公务员考试行测备考:近代中华民族的救亡图存之路西安分校张倩今天我们主要从先烈们探索救亡图存道路的角度给大家介绍一下近代史在国考中的考点。

关于救亡的探索,我们主要从向西方学习的思潮、太平天国运动、洋务运动、维新运动、辛亥革命等各方面进行介绍和学习。

一、主动学习西方思潮近代中国尖锐的民族矛盾和社会危机给思想领域带来深刻的影响,使得先进分子掀起了向西方学习的思潮。

这里值得大家注意的的主要考点就是林则徐组织编译《四洲志》,他也是近代史上睁眼看世界的第一人。

魏源提出“师夷长技以制夷”,是洋务思潮和洋务运动的前驱。

徐继畲编纂《瀛环志略》,最先提出西方共和制符合中国“天下为公”的古道,最早提出实现中国近代化的经世主张。

考试在这里一般会怎么出题呢?从以往的考题看主要是问我国睁眼看世界的第一人是谁,“师夷长技以制夷”的口号是谁提出的等等。

此外魏源的著作《海国图志》是容易和林则徐的《四洲志》相混淆的,这也是大家复习过程中要注意的地方。

二、太平天国农民运动1843年,洪秀全创立“拜上帝会”,秘密进行反清活动。

1851年1月11日,洪秀全在广西桂平金田村武装起义,建号“太平天国”,起义军称太平军,于1853年3月攻克南京,宣布南京为天京,正式建立了与清王朝对峙的农民政权。

颁布了以土地分配制度为核心的纲领性文件《天朝田亩制度》。

后来,洪秀全的堂弟向洪秀全提出了一个改革内政和建设国家的新方案——《资政新篇》,经洪秀全批准后,作为官方的文书正式颁行,是太平天国后期的重要文献。

《资政新篇》具有鲜明的资本主义色彩,是近代中国的先进人士最早提出的发展资本主义的近代化纲领,集中反映了当时先进的中国人向西方寻找真理和探索救国救民道路的迫切愿望。

分析一下这里的考点,《资政新篇》和《天朝田亩制度》都是在天平天国运动后期提出来的吗,且都只是当时理论层面的口号,并没有付诸实施,对太平天国革命的发展未产生显著作,如果在题中说已经起显著左右就是错误的选项。

中国近代探寻救亡图存的曲折道路(旧民主主义革命时期)中国近代人学习西方,持续不断地寻找强国救国的方案,经历了器物救国、制度救国、文化救国三个历史时段。

此外,还有实业救国、教育救国等。

第一阶段,十九世纪六十年代,在西方的“坚船利炮”的冲击下,以曾国藩、李鸿章为代表的洋务派,以“中学为体、西学为用”,学习西方先进科学技术,开展以“自强求富”为目标的洋务运动,开启了中国现代化。

但是,他们坚持“中体西用”,不愿意改革封建政治制度,导致甲午战争失败,标志洋务运动破产。

第二阶段,王韬、郑观应等在参与洋务运动的过程中,已经意识到器物救国的局限,于是提出在政治、经济等方面改革,但没有引起国人的共鸣。

(以上早期的维新思想不作要求)洋务运动一方面促使了民族资本主义和资产阶级的诞生,为日后随后的资产阶级民主运动提供了经济和阶级基础。

另一方面,甲午战败与马关条约加重了民族危机,“救亡图存”的民族危机感高涨起来。

洋务运动的破产使更多有识之士开始意识到仅仅器物救国无法实现国家富强。

康有为、梁启超等资产阶级维新派继承早期维新思想的基础上,引进西方“进化论”,掀起了维新变法运动,开始了制度救国的实践。

然而,戊戌变法的失败证明改良道路也是行不通的,但这场运动促进了资产阶级民主革命运动的发展,加强了民族意识,民主思想得以深入人心。

可以说洋务运动的失败和甲午战败促使了中华民族“救国图存”的重心开始向民族独立与民主运动转移。

随着列强瓜分狂潮和预备立宪失败所引起的国内矛盾激化,以孙中山为核心的革命派,组建兴中会,成立同盟会,提倡“三民主义”,进行辛亥革命,成立了中华民国,建立了资产阶级民主政体。

然而,由于民族资产阶级的薄弱与妥协性,帝国主义、封建势力支持袁世凯窃取了中华民国政权,辛亥革命宣告失败。

第三阶段,辛亥革命所带来的希望与现实的落差,使先进知识分子开始认识到实现真正的民主共和,必须摆脱旧思想的束缚。

陈独秀、胡适、李大钊等掀起了新文化运动,批判旧思想、旧文化,引进民主与科学,开展了文化救国的道路。

近代以来,先进的中国人为救亡图存进行那些积极的探索?结果如何?谈谈你的看法?近代以来,中国人一直在积极探索,积极斗争,力求找出一条正确的中国发展之路,使中国能站在世界的前列,但是这条路曲折而漫长,中国在各种阶级斗争中缓慢发展。

探索中国的发展之路,共分四个部分:第一部分是农民阶级对中国发展之路的的探索,如太平天国与义和团。

第二部分是封建阶级对中国发展之路的探索,如洋务运动戊戌变法1905宪法大纲的出台。

第三部分是资产阶级对中国发展之路的探索,如辛亥革命北伐战争等。

第四部分是无产阶级对中国发展之路的探索。

农民阶级:先后掀起了太平天国运动和义和团运动,沉重打击了外国侵略者和本国封统治势力,其中义和团运动粉碎了帝国主义瓜分中国的梦想,太平天国运动加速了清王朝和整个封建制度的衰落与崩溃,给外来侵略以沉重打击,是几千年来农民战争的最高峰虽然由于农民阶级的局限性等原因失败了,但是它们产生的深远影响不可磨灭。

我觉得由于农民阶级的阶级局限性和时代局限性,没有先进阶级领导的农民运动是不可能救中国的.地主阶级:作为当时的统治阶级,在一系列战争中组织了抵抗。

第一次鸦片战争后,抵抗派主张“师夷长技以制夷”,一股向西方学习的新思潮萌发,开始开眼看世界。

第二次鸦片战争以后,面对内忧外患的局势,清政府内部洋务派主张中体西用,向西方学习先进技术,兴办工业,筹划海防,兴办新式学堂等,开始了旨在自强求富的洋务运动,但是由于没有触及落后的封建制度,这场自救运动最终失败了。

但是它促使了中国科技的发展,中国迈出了近代化的第一步。

当然,清末新政也不失为一种被迫的自救和探索。

由于阶级局限性,我觉得企图单纯学习西方先进技术,而不彻底变革封建制度不可能让国家富强起来的.资产阶级:伴随这列强的侵略,中国资本主义的产生,民族资产阶级登上了历史舞台,担负起救国救民的重任。

维新派掀起救亡图存的维新变法运动通过改良,实行君主立宪,发展资本主义,是一次进步的改良运动,是一次爱国救亡的运动,是近代中古第一次思想解放潮流,起了思想启蒙作用;革命派掀起了辛亥革命运动,通过暴力革命,推翻清政府,建立民主共和国。

用综合对比的方法深刻理解中国近代救亡图存的探索

中国近代史上,进行了多次救亡图存的探索。

其中,洋务派的洋务运动,根本目的是维护封建统治;改良派的戊戌变法,没有触及封建统治的根基;孙中山领导的的民族资产阶级发动的辛亥革命,以建立资产阶级共和国为目的,推翻了清朝统治,但它没有改变中国半殖民半封建的社会性质,没有改善中国广大人民的生活,后来革命果实被袁世凯窃取。

以上探索可以说都失败了。

我在教学中,首先是引导学生阅读理解教材上相关知识,让学生理解为什么这些探索都失败了?这几个相关的内容教学完后,在把探索的内容链接起来,启发学生思考,他们的共同性,通过分析引导,得出一个结论:农民起义,封建官僚的改良,还有资产阶级的改良和革命的道路在中国是行不通的。

通过北伐战争,抗日战争,解放战争等内容的教学,引导学生理解掌握:为什么有了共产党的领导,探索就一次比一次更成功?通过链接和对比,引导学生得出:只有走社会主义道路,进行无产阶级革命,跟着共产党走,才能拯救中国。

我在教学中,一是通过板书,让学生直观地看出那些探索是失败的,哪些是成功的,明白原因。

二是进行综合分析比较,让学生能够深刻理解。

这样,就容易在学生头脑中形成一个完整的知识脉络,同时也就达到历史教学的目标,让学生能够学会“以史为鉴”的思维模式和方法。

试论述1840年到1949年先进中国人救亡图存之路的探索。

(1)鸦片战争时期萌发了"向西方学习"的新思潮,林则徐,魏源等第一批开眼看世界的人将西方的一些书籍翻译成中文,提出了"师夷长技以制夷"的主张。

(2)1851年—1864年,农民阶级洪秀全领导了反封建反侵略的太平天国运动。

洪仁玕提出了在中国发展资本主义的方案《资政新篇》。

前期所到之处都实现了男女平等,废除了裹脚等恶习,但最终被清朝联合列强镇压下去。

是近代中国民主的开端。

”(3)19世纪60-90年代,在中国半殖民半封建化程度加剧的背景下,以李鸿章等为首的地主阶级为了维护清政府的统治,进行洋务运动。

但由于只学习西方的先进技术,以甲午战争失败为破产的标志。

是中国近代化的开端。

(4)甲午中日战争后中国半殖民地半封建化社会最终形成,为挽救民族危难,1898年资产阶级维新派掀起了救亡图存的维新变法运动,以康有为、梁启超为首的资产阶级维新派上书光绪帝,进行改革,学习西方建立君主立宪政体。

这是一场资本主义性质的改革,维护了中国新兴的资产阶级的利益,但由于封建顽固势力的抵抗和没有群众基础,以失败告终。

(5)清政府腐败无能,1911年,以孙中山为代表的资产阶级革命派以"三民主义"为民主革命的纲领,发动了辛亥革命,建立起资产阶级共和国,虽然革命胜利果实被袁世凯窃取。

但它结束了在中国存在2000多年的封建帝制,使民主共和的观念深入人心。

(6)辛亥革命失败后,中国先进分子兴起了新文化运动,提倡民主与科学。

新文化运动动摇了封建思想的统治地位。

后期传播的社会主义思想,启发了中国先进的知识分子,使他们选择和接受了马克思主义,作为拯救国家、改造社会和推进革命的思想武器。

(7)1921年中国共产党诞生,她以马克思主义理论为指导,以实现社会主义,共产主义为奋斗目标,中国革命的面貌从此焕然一新。

(8)1949年,中华人民共和国的成立,从根本上改变了中华民族的命运,开启了中华民族伟大复兴的历史新纪元。

二、近代中国图存道路的探索随着资本一帝国主义的入侵,中国的民族危机和社会危机日益加深,社会各阶级都面临着“怎么办”的问题。

农民阶级、地主阶级洋务派、资产阶级维新派、资产阶级革命派,他们从各自的阶级立场出发,对国家的出路进行探索,先后提出了不同的主张和方案。

(一) 农民起义的爆发农民是外国侵略者和本国封建统治者的主要的压迫对象和反抗力量。

长期以来,中国广大农民在封建地主的压迫、剥削下,过着极其贫困和不自由的生活。

占农村人口不到10%的地主、官僚占有全国绝大部分土地。

农民租种地主土地,需要把全年收成的一半以上作为地租交给地主。

鸦片战争失败以后,为支付对列强的巨额赔款,同时也为了弥补财政亏空,清政府加重了赋税的征收科派。

各级官吏在征收钱粮时往往浮收勒扣,横征暴敛,农民的负担更为加重。

由于西方资本主义的入侵,中国的农业和家庭手工业相结合的自然经济逐渐解体。

鸦片贸易在战后进一步泛滥,导致白银外流、银贵钱贱的现象更加严重,又额外增加了农民的负担。

老百姓“昔日卖米三斗,输一亩之课而有余;今日卖米六斗,输一亩之课而不足”。

田赋负担实际增加一倍以上。

这些负担归根到底,仍然落到了农民的头上。

残酷的压迫和剥削,迫使广大人民尤其是农民群众走上反抗斗争的道路。

l842年至l850年间,全国各族人民的反清起义在百次以上。

清政府调兵镇压,但群众斗争此起彼伏,酝酿着更大规模的反抗。

太平天国运动是中国历史上规模最大的农民起义,以此为标志,掀起了19世纪中叶农民群众斗争的风暴。

1843年,洪秀全开始拜上帝。

随后,他创立了拜上帝教,并利用它发动和组织群众。

1851年1月,洪秀全率拜上帝教教众在广西省桂平县金田村发动起义,建号太平天国。

随后,太平军从广西经湖南、湖北、江西、安徽,一直打到江苏,席卷6省。

l853年3月,占领南京,定为首都,改名天京,正式宣告太平天国农民政权的建立。

太平天国定都天京后,进行了一系列制度建设,并颁布了《天朝田亩制度》和《资政新篇》。

简述近代仁人志士,探索救亡图存的大致历程

1、晚清时期19世纪60年代-90年代洋务运动

经过两次鸦片战争的失败,以及太平天国的打击,清朝内外交困,清朝的一部分官僚开始认识到西方坚船利炮的威力。

为了解除内忧外患,实现富国强兵,以维护清朝统治,开始学习西方文化及先进的技术,这样一部分人被称为洋务派。

在此之前一些学者就提出了学习西方国家的优点以增强国力,例如魏源在《海国图志》中主张“师夷长技以制夷”,冯桂芬在《校邠庐抗议》中主张“以中国之伦常名教为原本,辅以诸国富强之术”。

主要内容有:

以“自强”为旗号,引进西方先进生产技术,创办新式军事工业,训练新式海陆军,建成北洋水师等近代海军。

其中规模最大的近代军工企业是在上海创办的江南制造总局。

以“求富”为旗号,兴办轮船、铁路、电报、采矿、纺织等各种新式民用工业。

如在上海创办的最大的民用企业是“轮船招商局”。

同时推动近代中国民族工业的发展。

创办新式学校,选送留学生出国深造,培养翻译人才、军事人才和科技人才。

1862年在北京设立的京师同文馆,就是中国最早的官办新式学校。

2、19世纪末义和团运动

义和团又称义和拳、义和团事件、庚子事变,拳匪、拳乱、庚子拳乱等,是19世纪末中国发生的一场以“扶清灭洋”为口号的农民

运动。

这一运动粉碎了帝国主义列强瓜分中国的狂妄计划,沉重打击了清政府的反动统治,加速了它的灭亡。

中国近代史“清末民初时期中国人救亡图存的探索”的教学研究在中国近代史上,清末民初时期,救亡图存的斗争无论在我国的

民族解放运动史上,还是在民主革命y抑或现代化进程中,都具

有重要地位。

首先,开启了中国社会救亡图存的新阶段

甲午战争是中国近代救亡图存分水岭。

是

以失败刺激了中华民族的觉醒。

其次,掀起了资产阶级民主革命的高潮

中国近代史是帝国主义和中国封建主义相结合、

把中国变为半殖民地半封建社会的过程,也是

中国人民反抗帝国主义及其走狗的过程。

百年

近代史是部屈辱历史、更是中国人民抗争史。

再次,中国政治和思想文化现代化的开始。

清末民初的救亡图存与社会变革,是中国旧民主

主义革命高潮表现,开启早期现代化。

救亡图存涉及政治、经济等方面,对中国近代产生深远影响

、加快了中国从传统社会向近代社会的大转型。

试论述1840年到1949年先进中国人救亡图存之路的探索。

(1)鸦片战争时期萌发了"向西方学习"的新思潮,林则徐,魏源等第一批开眼看世界的人将西方的一些书籍翻译成中文,提出了"师夷长技以制夷"的主张。

(2)1851年—1864年,农民阶级洪秀全领导了反封建反侵略的太平天国运动。

洪仁玕提出了在中国发展资本主义的方案《资政新篇》。

前期所到之处都实现了男女平等,废除了裹脚等恶习,但最终被清朝联合列强镇压下去。

是近代中国民主的开端。

”(3)19世纪60-90年代,在中国半殖民半封建化程度加剧的背景下,以李鸿章等为首的地主阶级为了维护清政府的统治,进行洋务运动。

但由于只学习西方的先进技术,以甲午战争失败为破产的标志。

是中国近代化的开端。

(4)甲午中日战争后中国半殖民地半封建化社会最终形成,为挽救民族危难,1898年资产阶级维新派掀起了救亡图存的维新变法运动,以康有为、梁启超为首的资产阶级维新派上书光绪帝,进行改革,学习西方建立君主立宪政体。

这是一场资本主义性质的改革,维护了中国新兴的资产阶级的利益,但由于封建顽固势力的抵抗和没有群众基础,以失败告终。

(5)清政府腐败无能,1911年,以孙中山为代表的资产阶级革命派以"三民主义"为民主革命的纲领,发动了辛亥革命,建立起资产阶级共和国,虽然革命胜利果实被袁世凯窃取。

但它结束了在中国存在2000多年的封建帝制,使民主共和的观念深入人心。

(6)辛亥革命失败后,中国先进分子兴起了新文化运动,提倡民主与科学。

新文化运动动摇了封建思想的统治地位。

后期传播的社会主义思想,启发了中国先进的知识分子,使他们选择和接受了马克思主义,作为拯救国家、改造社会和推进革命的思想武器。

(7)1921年中国共产党诞生,她以马克思主义理论为指导,以实现社会主义,共产主义为奋斗目标,中国革命的面貌从此焕然一新。

(8)1949年,中华人民共和国的成立,从根本上改变了中华民族的命运,开启了中华民族伟大复兴的历史新纪元。

中国近代救亡图存的探索

中国近代史是一部中国人民探索救国救民道路的探索史,而八年级上册第二单元《近代化的起步》即是讲中国近代化的探索历程。

这一单元在中国近代史上占有举足轻重的地位,也是每年中考必考的内容之一。

因此在复习时既要加强对基础知识的记忆,如领导阶层、代表人物、主张(口号、纲领)、结局等,又要加强对重点知识的理解与运用,如维新派、革命派、先进知识分子,各派主张与实践活动的差异,从而把握中国近代化进程的历史特征与作用,进而以史为鉴,从中国近代化的过程中得到启示和感悟。

我校是乡镇学校,学生见识少,学习自觉性和学习基础差,对历史学科又不重视的特点,我在复习时重在对学生形成历史知识体系,主要分以下几步系统复习这一主题:

一、中国近代化的含义:中国近代化,也称现代化,是指19世纪中期以来,在各种因素影响下,中国的思想、经济、政治等方面开始摆脱封建桎梏,向大机器生产下的社会形态迈进的历程。

包含经济上的工业化;政治上的民主化、法制化;思想文化上的近代化、先进化。

经济工业化是核心,政治近代化是保证,思想近代化是前提。

二、中国近代化的任务:一是民族、国家独立;二是实现工业化,使中国走

上繁荣富强之路

三、中国近代化的时间范围:从1840年鸦片战争开始到改革开放的今天。

四、中国近代化的过程:

1、抢分必会(本目主要是梳理基础知识,夯实基础,也是本主题复习的重点,

当时的社会环境分析得出)

(1)外国资本主义的阻挠、破坏;(2)封建专制统治的阻碍;

3、从上述事件可得出中国近代化的历程有何特点?与西方的近代化有何不同?特点:由器物层面到制度再到文化心理,层层递进,由表及里,逐渐深入

与西方的不同:西方近代化是从思想变革——政治革新——经济变革

五、中国近现代化的感悟:

①、中国人民具有勇往直前的探索精神,不屈不挠的抗争精神,具有忧患意识,进取精神,对国家和民族的责任感和使命感。

这段探索的结果是失败,说明无论是地主阶级还是资产阶级都不能救中国,只有共产党才能救中国。

②、要实现国

家的富强,首先必须实现民族独立,民族独立是国家富强的前提

六、中国近代化的启示:

(1)实现中国的近代化,首要任务是推翻帝国主义、封建主义和官僚资本主义,争取国家的独立和民族的解放。

(2)解放思想、更新观念是推动近代化的首要条件。

(3)实行对外开放,放眼世界,国家才能跟上时代的步伐。

七、练习习题(略)。