第六章17年诗歌

- 格式:ppt

- 大小:95.50 KB

- 文档页数:25

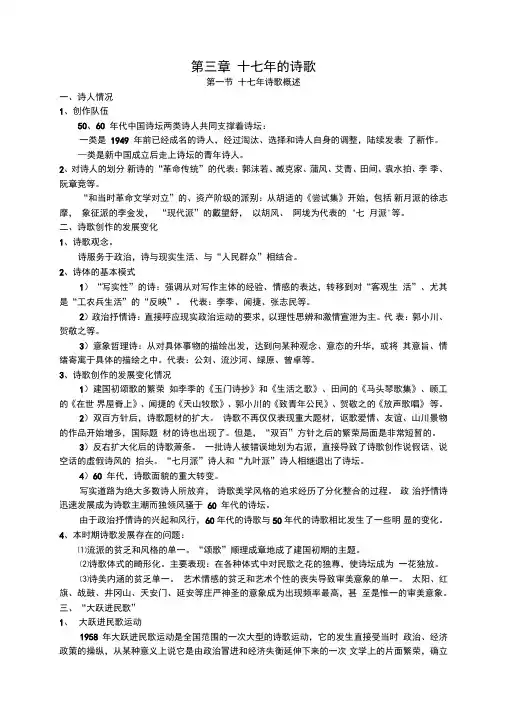

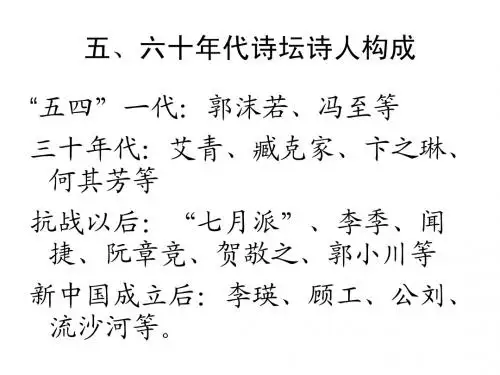

第三章十七年的诗歌第一节十七年诗歌概述一、诗人情况1、创作队伍50、60年代中国诗坛两类诗人共同支撑着诗坛:一类是1949年前已经成名的诗人,经过淘汰、选择和诗人自身的调整,陆续发表了新作。

—类是新中国成立后走上诗坛的青年诗人。

2、对诗人的划分新诗的“革命传统”的代表:郭沫若、臧克家、蒲风、艾青、田间、袁水拍、李季、阮章竞等。

“和当时革命文学对立”的、资产阶级的派别:从胡适的《尝试集》开始,包括新月派的徐志摩,象征派的李金发,“现代派”的戴望舒,以胡风、阿垅为代表的‘七月派’等。

二、诗歌创作的发展变化1、诗歌观念。

诗服务于政治,诗与现实生活、与“人民群众”相结合。

2、诗体的基本模式1)“写实性”的诗:强调从对写作主体的经验、情感的表达,转移到对“客观生活”、尤其是“工农兵生活”的“反映”。

代表:李季、闻捷、张志民等。

2)政治抒情诗:直接呼应现实政治运动的要求,以理性思辨和激情宣泄为主。

代表:郭小川、贺敬之等。

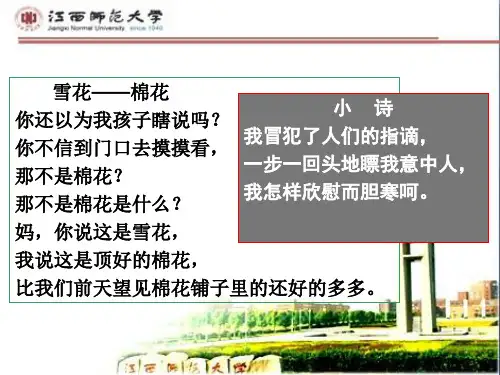

3)意象哲理诗:从对具体事物的描绘出发,达到向某种观念、意态的升华,或将其意旨、情绪寄寓于具体的描绘之中。

代表:公刘、流沙河、绿原、曾卓等。

3、诗歌创作的发展变化情况1)建国初颂歌的繁荣如李季的《玉门诗抄》和《生活之歌》、田间的《马头琴歌集》、顾工的《在世界屋脊上》、闻捷的《天山牧歌》、郭小川的《致青年公民》、贺敬之的《放声歌唱》等。

2)双百方针后,诗歌题材的扩大。

诗歌不再仅仅表现重大题材,讴歌爱情、友谊、山川景物的作品开始增多,国际题材的诗也出现了。

但是,“双百”方针之后的繁荣局面是非常短暂的。

3)反右扩大化后的诗歌萧条。

一批诗人被错误地划为右派,直接导致了诗歌创作说假话、说空话的虚假诗风的抬头。

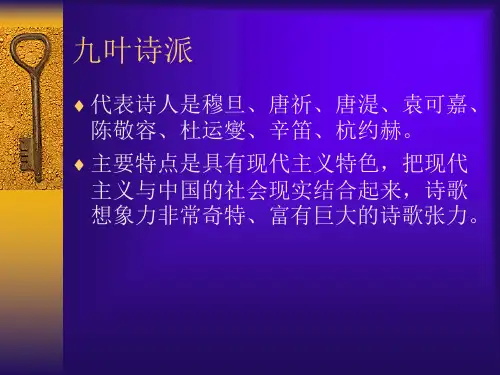

“七月派”诗人和“九叶派”诗人相继退出了诗坛。

4)60年代,诗歌面貌的重大转变。

写实道路为绝大多数诗人所放弃,诗歌美学风格的追求经历了分化整合的过程。

政治抒情诗迅速发展成为诗歌主潮而独领风骚于60年代的诗坛。

第三章十七年的诗歌第一节十七年诗歌概述一、诗人情况1、创作队伍50、60 年代中国诗坛两类诗人共同支撑着诗坛:一类是1949 年前已经成名的诗人,经过淘汰、选择和诗人自身的调整,陆续发表了新作。

—类是新中国成立后走上诗坛的青年诗人。

2、对诗人的划分新诗的“革命传统”的代表:郭沫若、臧克家、蒲风、艾青、田间、袁水拍、李季、阮章竞等。

“和当时革命文学对立”的、资产阶级的派别:从胡适的《尝试集》开始,包括新月派的徐志摩,象征派的李金发,“现代派”的戴望舒,以胡风、阿垅为代表的‘七月派'等。

二、诗歌创作的发展变化1、诗歌观念。

诗服务于政治,诗与现实生活、与“人民群众”相结合。

2、诗体的基本模式1)“写实性”的诗:强调从对写作主体的经验、情感的表达,转移到对“客观生活”、尤其是“工农兵生活”的“反映”。

代表:李季、闻捷、张志民等。

2)政治抒情诗:直接呼应现实政治运动的要求,以理性思辨和激情宣泄为主。

代表:郭小川、贺敬之等。

3)意象哲理诗:从对具体事物的描绘出发,达到向某种观念、意态的升华,或将其意旨、情绪寄寓于具体的描绘之中。

代表:公刘、流沙河、绿原、曾卓等。

3、诗歌创作的发展变化情况1)建国初颂歌的繁荣如李季的《玉门诗抄》和《生活之歌》、田间的《马头琴歌集》、顾工的《在世界屋脊上》、闻捷的《天山牧歌》、郭小川的《致青年公民》、贺敬之的《放声歌唱》等。

2)双百方针后,诗歌题材的扩大。

诗歌不再仅仅表现重大题材,讴歌爱情、友谊、山川景物的作品开始增多,国际题材的诗也出现了。

但是,“双百”方针之后的繁荣局面是非常短暂的。

3)反右扩大化后的诗歌萧条。

一批诗人被错误地划为右派,直接导致了诗歌创作说假话、说空话的虚假诗风的抬头。

“七月派”诗人和“九叶派”诗人相继退出了诗坛。

4)60 年代,诗歌面貌的重大转变。

写实道路为绝大多数诗人所放弃,诗歌美学风格的追求经历了分化整合的过程。

政治抒情诗迅速发展成为诗歌主潮而独领风骚于60 年代的诗坛。

17年文学诗歌《平凡的岁月》

一、冬之归途

极目复垂泪,朔风渐叠纷。

行行随雪去,蹑河曲相连。

苦旅多遥望,几度收不回。

雁鸣忽开怀,偏袒秋水滋。

二、春之客语

南风聆阑处,何处觅清泉。

欲看一地芳菲,早看一地春风。

今朝千门之望,忽见万里晴空。

田园云外多远,河湾锦绣几绝。

三、夏之洄洽

水山互耕古,青烟蟠桃径。

繁阳处处见,光翠满野声。

银鹭鸣滩南,温泉带芳情。

深夜乘歌笑,满天薰风轻。

四、秋之繁荣

秋日弄秋色,窗里繁枝影。

风吹枫叶落,柳色照千屋。

角声翩翩遥,月色冉冉拂。

桂满微月下,竹深蝉声多。

五、星之印象

夜幕千门暮,星影下凡心。

苍苍繁斗挂,落日满穹岑。

天末余音醉,月上古竹深。

凤吹细流水,龙形壮苍深。