浅谈网师园造园分析

- 格式:ppt

- 大小:504.50 KB

- 文档页数:20

浅评苏州网师园【摘要】通过学习园林艺术的课程,我了解了很多中外古典园林的建筑风格和文化底蕴,与西方园林着眼于几何美或人工美不同中国古典园林注重自然美。

本文以苏州网师园为例,从名称、历史沿革、造园手法和主要建筑和景观入手,分析网师园建筑特色。

【关键字】网师园造园手法殿春簃引静园中国古典造园艺术受到了中国文化艺术深深的影响,以自然变化、曲折为特点,本于自然,高于自然,将人工美与自然美相结合,做到了“虽由人作,宛自天开”,形成了自然式山水风景园的独特风格,在世界园林发展史上独树一帜,堪称世界上最精美的人工环境之一。

在此我将谈一谈苏州著名网师园的独特造园工艺。

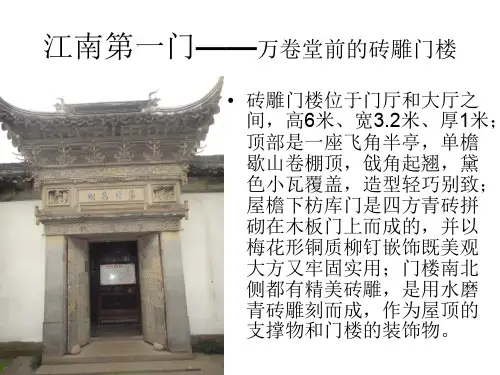

1 网师园名称的由来以及历史沿革初读网师园这个名字不觉让人好奇,一个中国江南园林的名称不应该是具有明媚秀丽,淡雅朴素之气吗?那么网师园名称到底有何来由呢?另外这园子的主人是谁呢?南宋淳熙年间(1174~1189年)吏部侍郎史正志(扬州人),在朝中身为大臣,面对南侵的金兵,一味贪生求和被罢了官,流落到苏州,于1174年请人建了一座宅园,自誉藏万卷书,取园名“万卷堂”,并在大门对面造圃,意思是泛舟五湖,自号“渔隐”,这便是网师园的前身。

从宋朝到元明及清初的500多年间,这座花园的主人换了又换,到清代乾隆中(1785年左右),光禄寺少卿宋宗元隐退,购万卷堂故址,重新规划布置。

宋宗元为什么要给花园起名为网师国呢?据说与渔翁王思父女有关。

传说宋宗元晚年才得一子,取名双喜。

双喜从小聪明活泼,有一次,到瞻台钓鱼,不小心掉入湖中,全亏渔翁王思和女儿桂芝将他救起,又摇船送他回家。

宋宗元为了报答王思父女对儿子的救命之恩,特用渔翁的尊称--“网师”给花园命名,从此,万卷堂就称为网师园了。

实际上,宋宗元自比渔人,号网师并以此为花园命名,一方面借史正志花圃“渔隐”的原义,有隐居自悔之意,另一方面因为园旁边有巷名王思,取其谐音罢了。

代藏书家、官至侍郎的扬州文人史正志的“万卷堂”故址,花园名为“渔隐”,后废。

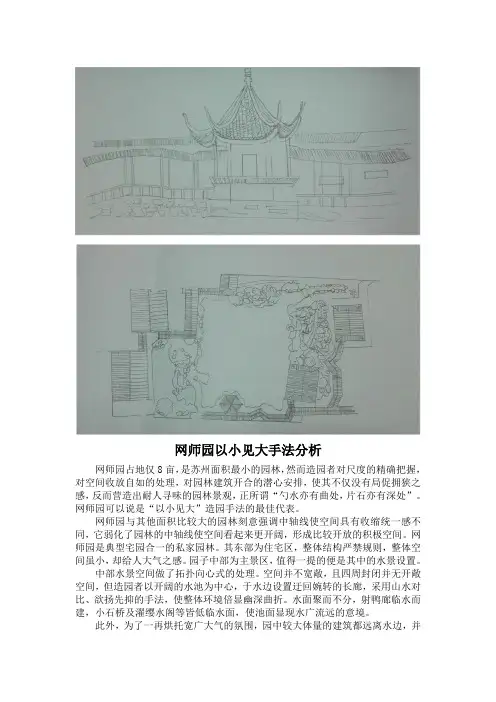

网师园以小见大手法分析

网师园占地仅8亩,是苏州面积最小的园林,然而造园者对尺度的精确把握,对空间收放自如的处理,对园林建筑开合的潜心安排,使其不仅没有局促拥狭之感,反而营造出耐人寻味的园林景观,正所谓“勺水亦有曲处,片石亦有深处”。

网师园可以说是“以小见大”造园手法的最佳代表。

网师园与其他面积比较大的园林刻意强调中轴线使空间具有收缩统一感不同,它弱化了园林的中轴线使空间看起来更开阔,形成比较开放的积极空间。

网师园是典型宅园合一的私家园林。

其东部为住宅区,整体结构严禁规则,整体空间虽小,却给人大气之感。

园子中部为主景区,值得一提的便是其中的水景设置。

中部水景空间做了拓扑向心式的处理。

空间并不宽敞,且四周封闭并无开敞空间,但造园者以开阔的水池为中心,于水边设置迂回婉转的长廊,采用山水对比、欲扬先抑的手法,使整体环境倍显幽深曲折。

水面聚而不分,射鸭廊临水而建,小石桥及濯缨水阁等皆低临水面,使池面显现水广流远的意境。

此外,为了一再烘托宽广大气的氛围,园中较大体量的建筑都远离水边,并

通过植物遮挡等手法来减小、虚化其体量感。

如小山丛桂轩前面堆石,将轩体隐去大半,减少给人的压迫逼仄之意。

网师园布局似断似续,景点多而不拥塞,真正步移景异,咫尺山林,兴趣无穷尽。

网师园园林艺术分析苏州园林,在汉族建筑中独树一帜,是有重大成就的古典园林建筑。

苏州园林又称“苏州古典园林”,1997年,苏州古典园林作为中国园林的代表被列入《世界遗产名录》,被胜誉为“咫尺之内再造乾坤”,是中华园林文化的翘楚和骄傲。

而网师园作为苏州园林中极具艺术特色和文化价值的中型古典山水宅园的代表,以布局紧凑,建筑精巧和空间尺度比例协调而著称,处处显露苏州人的美学观和吴地文化风格。

网师园建于南宋时期,原本只是取名叫“渔隐”的小型私人花园,几经沧桑变更,清朝乾隆时期,至公元1765年(清乾隆三十年)前后,定名为“网师园”,最终形成了这一古典园林中的精品杰作。

1997年还被列为世界文化遗产。

网师园,地处苏州古城东南隅阔家头巷,占地约半公顷,她以水为主题,布局精致、紧凑合理、结构精巧、典雅自然,园中有园,景内有景、小中见大,虽小不觉其小,是整个苏州园林中最小巧精致的,被誉为苏州园林之“小园极则”,在全国的园林中,亦居上选,是“以少胜多”的典范。

它至今仍保有私人花园的趣味与特色,其园林中目前最重要的特色是“夜花园”,也就是夜间传统音乐表演与园林艺术的结合,目前参观网师园,也能欣赏到在园中传统音乐与戏曲的表演。

网师园可分成了三部分:东部住宅、中部花园、书画宴乐之地。

首先,来看看园东的宅院四进,四进的厅堂装修及门楼雕刻俱精。

网师园有两个园门,东西各一个,东门设在第一进的轿厅之后,门额上砖刻“网师小筑”四字,外客可由此门进入花园,另一园门设在内宅西侧,供园主人和内眷进入。

通过砖雕门楼进入第二进大厅,大厅屋宇高敞,装饰精工雅洁,陈设讲究。

从大厅向北走,进入第三进内厅,即撷秀厅了,撷秀就是揽取秀色之意,在此楼纵目远眺,全园景色、天平、灵岩、七子山诸景,尽收眼底。

穿过曲廊,进入后花园。

北是“梯云室”,这里景色十分迷人。

此地植物造景非常丰富,花园周围用太湖石砌成大小五个不同花台,植水带草,有海棠、紫薇、腊梅、桂花等,形成五个植物层和四季有花佳景。

2021年第08期现代园艺网师园造园手法与空间营造分析刘香梅(陕西丰宇设计工程有限公司,陕西西安710000)摘要:以苏州园林中极具代表性的网师园为研究对象,对其造园方法及空间营造手法进行研究,同时,阐述了一座饶有情趣、恰当布局之建筑、林木配置别致的庭院,希望对相关工作者有所帮助。

关键词:网师园;造园手法;空间营造1网师园概况网师园是苏州园林中的代表,占地面积虽然不大,但却举世闻名,其以主景区为核心,结合功能空间组织协调,结合大大小小的幽奥或半幽奥空间。

空间组织上,让主次空间关系更明确,主从地位更突显,为此,网师园虽然面积不大,却给人以流连忘返之趣。

网师园内建筑较多,建筑密度高达30%,建筑为人工手迹,过多的人工雕琢极有可能影响园林“虽由人作,宛自天开”的情趣。

但网师园却布置考究得当,让人虽置身于山池之内,却无局促的建筑空间之感,反而能感受到大自然的山水之境。

2网师园主题与意境分析2.1网师园主题我国古典园林与人文精神之间有着密切的联系,除景致之外更富有深意。

古典园林可谓是古代道德观、人生观、哲学观的具体表现,而不同时期、不同思想的盛行,对园林景观设计也会产生一定影响。

当然一部分古代文人不会毫无辩证地依附于传统学派中,而是在思考其人生哲学的同时寄情山水,追求平心静气,享受归隐之乐。

我国古典文人园中,运用最多、特点鲜明的主题非“隐逸”不可。

网师园曾经的主人是史正志,担任吏部侍郎的他将该园命名为“渔隐”,直至乾隆年间此园归属于宋宗元,才被改名为“网师园”,从其命名的变化和文字背后所蕴含的主题意境上,饱含隐居自晦之志。

2.2网师园意境分析单从字面意思上来说,“意”译为意象,“境”译为景象,前者出于心融于实,后者出于实而寄于心。

所以,我国古典园林中的意向与诗词歌赋都是作者的情感表达,网师园带有文人写意山水园的属性,以彩霞池为中心,结合石、木、建筑巧妙布置,通过对中部景区水体营造的艺术手法,采用“空透”的叠岸砌体,很好地展示了“水本无形,因岸成之”的氛围。

木结构建筑欣赏学号:20140555xxx姓名:莫纪灿班级:14级园林3班指导老师:陈太安苏州网师园园林布局与建筑赏析一、沿革概况网师园在苏州城东南阔家头巷,其前身传为南宋史正志“万卷堂”故址,当时称“鱼隐”,后荒废。

今园中尚存的八百年树龄古柏,池南又有“盘涧”二字石刻,传是宋时旧物。

而今园中布局样貌的相关营造,则是从清中期开始的。

乾隆年间,官至光禄少钦的宋宗元在此地建构别业,取旧时鱼隐之意,又去园北王思巷的谐音,取名此园为“网师园”,宋宗元去世后,家世落败,网师园也衰落了。

乾隆五十九年,富商瞿远村购得此园,在旧园的基础上加以整治,成为苏州数一数二的名园。

仍以网师园为名,俗称“瞿园”。

园中有八景,除主堂“梅花铁石山房”外均存留至今。

太平天国战争之后,此园幸存。

光绪二年,园归江苏按察使李鸿裔,以园位于苏舜钦沧浪亭东邻而改园名为“苏邻园”,后有名“蘧园”以同“瞿园”谐音,李鸿裔对此园有一个重要的改动,试讲原先东部水面及周围建筑(如主堂“梅花铁石山房”等)毁去,代之以新盖的一片三进院落高楼豪宅:此外水门亦封,西侧水面改为庭院。

之前园中水面为东西长向,经此变动,池面大卫缩减。

此后网师园虽又屡屡移主,而园林主景基本没变。

今天的网师园呈东宅西园格局,共约九亩,其中园林部分约五亩。

见图1二、布局与建筑赏析1、主池景区网师园以主池一区为主要园景,水景为主,表达网师、鱼隐的主题。

“彩霞池”面积约半亩,略呈方形,水面聚而不分,仅东南和西北两角伸出水湾。

池中不种植莲花,而是倒映天光湖色、廊屋树影,是园景空间呈出空阔。

黄石池岸,多呈滩、矶曲折。

廊屋树石以水面为核心而进退环绕。

现在的主池景区,因为旧时的“梅花铁石山房”主堂不存,没有了其他园林中常见的明确主景序列;又以区域小而亭榭多,旷池之上的视线可错而通达,从而造成各个角度方向的各种自由丰富的赏景点和画面。

因旧时临水主堂的缺失,今日池东北方的“看松读画轩”成为香水主要的厅堂,但不临水,屋与水之间有黄石牡丹花坛,并有松柏苍翠劲秀,略成疏朗山林;其前又有石矶贴水、曲桥跨湾,可近赏水面。

网师园的造园艺术第一篇:网师园的造园艺术论网师园造园艺术摘要:中国清代园林在继承了唐宋园林艺术传统的基础上有所发展,造园艺术在技术方面达到了十分成熟的境地,而且逐渐形成地方风格:北方以北京为中心,南方以苏州、湖州、扬州、杭州为中心,岭南以珠江三角洲为中心。

私家园林以江南地区宅园的水平为最高,数量最多。

江南叠石多,气候湿润,适于植物的生长,花卉品种也就繁多,另外,江南的封建文化比较发达,因此,江南园林所达到的艺术境界也最能代表当代文人所追求的“诗情画意”。

江南的叠石料以太湖石和黄石为主,能够仿真山之脉络气势作出峰峦丘壑、洞府峭壁、曲岸石矶,或以散置、或倚砌筑作壁山等等,更有以假山作为园林主景的。

江南园林的观赏植物讲究造型和姿态、色彩、季相特征。

在院角、廊侧、墙边的小空间内散植花木配以峰石,构成小景画面,使人顾盼于不经意之间,尤为精彩。

以宅园为代表的江南园林是中国封建社会后期园林发展史上的一个高峰。

其中网师园是江南极具代表性的文人园林,我们通过对网师园的深入了解来进一步更好地理解清代江南私家园林造园艺术。

关键词:网师园;私家园林;古典园林网师园在城东南阔家头巷内,原为宋代史正志的万卷堂故址。

清代乾隆年间,宋宗元买下其地,重行擘划布置,称为网师园。

“网师”者,“渔翁”之义也。

据钱大昕乾隆六十年(1795年)《阿师园记》载,园旁弄堂旧称王四巷,宋宗元取“王四”谐音“网师”为名,既便于众口,又寓“渔隐”之义。

网师园地处城东南,当时当地水网交叉,主园内又以水景为主,所有建筑都围水贴水而建,“渔隐”之义是十分贴切的。

网师园与苏舜钦所建的沧浪亭相隔不远,故有人称网师园为“苏邻小筑”,也有人因其园在沧浪亭之东,又称“苏东邻”。

然而,它们毕竟无法替代“网师”之名,传至今日,人们但知有网师而不知有“苏邻小筑”等名了。

[1]网师园分为住宅和庭园两部分,东部的住宅部分占地0.2公顷,大致依序列依次为门厅、正厅、楼厅,其后有五峰书屋和梯云室等精巧玲珑的小院。

网师园造园手法与空间营造分析

网师园造园手法与空间营造分析

网师园是一座集秀丽自然和科技精华于一身的园林中心,以调和自然与人为目标,以连接传统和现代,以实现传统文化与现代文明相融合为特点。

本文将介绍网师园的造园手法与空间营造等方面做出的细节,以满足客户需求。

网师园主要以中国园林本源文化为基元,将园林进行再创造,以激发园林精华。

同时,网师园采用了技术性的方式来切割和融合,以营造出精美的自然绿色栖息地,同时鼓励自然美学,营造出一个和谐,安宁的园林空间。

网师园还采取了新的办法来建立空间的局部美感,精心设计整个空间,重点放在景观和植

物上,优先考虑功能性和美感,营造出重点功能空间,例如休游景点,展馆,娱乐中心,

山水风光等。

此外,网师园也利用了各种光影,颜色,水,形状,传送出各种审美的美感,融入宁静的大自然的哲学思维,以达到健康,有凝聚力的生活空间。

网师园通过以上手法,借鉴了当代建筑和景观设计思想,实现了以人为本,以功能为主,

以形态转化虚实,以审美体验有机融合的设计理念,从而造就了网师园这样一个令人惊叹

的非凡之地,满足了客户强烈的需求。

网师园中部水景庭院布局分析

1、空间序列分析:入口处的未扬先抑到景观豁然开朗再到景观步移景异的丰富变化。

2、各个景点建筑之间通过看与被看的视线关系构建了多种视觉画面。

3、水体处理:大水面的划分,藏头露尾做法的体现,表现深远感。

4、利用植物山石与院墙藏与露的关系虚化了高大建筑的胁迫感。

5、濯缨水阁利用水体虚化,看松读画轩退后处理,集虚斋前面轻盈通透的竹外一枝轩的设置,缓解了高大建筑带来的压迫感。

6、廊的起伏曲折以及渗透性处理丰富了景观层次。

7、弱化轴线关系,拓扑向心的建筑布局方式扩大了空间感。

8、综合运用障景、对景、框景等园林手段创造多变的视觉画面。

网师园是苏州典型的府宅园林第一篇:网师园是苏州典型的府宅园林网师园是苏州典型的府宅园林,地处旧城东南隅葑门内阔家头巷,后门可达十全街,地方志记载为带城桥阔家头巷11号。

现为市内友谊路南侧。

全园布局紧凑,建筑精巧,空间尺度比例协调,以精致的造园布局,深蕴的文化内涵,典雅的园林气息,当之无愧地成为江南中小古典园林的代表作品。

网师园是一座“文人园林”。

白居易在《草堂记》中说:“覆篑土为台,聚拳石为山,环斗水为池”,这是文人园林的范式。

网师园充分体现了“自然美”的主旨,在设计构筑中,采用因地制宜,借景、对景、分景、隔景等种种手法来组织空间,造成园林中曲折多变、小中见大、虚实相间的景观艺术效果。

通过叠山理水,栽植花木,配置园林建筑,形成充满诗情画意的文人写意山水园林,在都市内创造出人与自然和谐相处的“城市山林”。

网师园的历史沿革网师园建于南宋淳熙年(公元1174年),原为南宋侍郎史正志退居姑苏时所筑的一座府宅园林,因府中藏书万卷,故名“万卷堂”,对门造花圃,号“渔隐”。

清乾隆年间(1765年前后),光禄寺少卿宋宗元购万卷堂故址重治别业,筑园其地,有楼、阁、台、亭等,号称12景,取名“网师小筑”。

乾隆末年(1795年),太仓富商瞿远村买下此园,添筑梅花铁石山房、小山丛桂轩、濯缨水阁、蹈和馆、月到风来亭、云冈、竹外一枝轩、集虚斋等建筑,遂成现在布局的基础,仍沿用“网师”旧名,由于园主瞿姓,故又称“瞿园”,亦称“蘧园”。

同治年间,网师园为江苏按察使李鸿裔所有,更园名为“苏邻小筑”。

李鸿裔死后,嗣子少眉继有其园,光绪二十二年(1896年),增建撷秀楼。

光绪三十三年(1907年),园归清光绪朝将军达桂。

辛亥革命后,东北军阀张作霖以30万两银子从达桂手中购得此园,民国6年(1917年),赠于其师张锡銮作庆寿大礼,易名“逸园”,又称“张家花园”,筑琳瑯馆、道古轩、殿春簃、箩月亭诸胜。

抗日战争前,国画大师张大千和张善孖借寓网师园内,同时居住园中的还有近代金石书画家叶恭绰等人,张氏昆仲的画室大风堂,就是现在的殿春簃。

苏州古典园林分析介绍网师园网师园位于中国江苏省苏州市,是一座具有悠久历史的古典园林,被誉为江南园林中的明珠。

网师园占地面积约1.9公顷,由西园和东园两部分组成,是苏州园林中规模最大,保存最完整的园林之一、下面我将对网师园进行分析和介绍。

首先是网师园的历史背景。

网师园建于明朝万历年间,原名“薇蕴园”,后更名为“霜香草堂”,再改名为“网师园”。

建园初期,园主为吴家,后来园中设立了一家织造学校,专门培养苏州地区的织锦工人,因此得名“网师园”。

明代至清代,网师园历经多次改建,形成了现在的基本格局。

其次是网师园的空间布局。

网师园分为西园和东园,西园为主体,东园为侧园。

西园占地较大,有多个庭院和景点,如议圃、假山、琴台等;东园则相对简单,主要由一片水面和精致的亭台组成。

整个园林以水景为主导,水系蜿蜒穿插于各个庭院之间,营造出一片宁静和谐的氛围。

第三是网师园的建筑风格。

网师园典型地展示了江南园林的特色,包括曲径通幽、假山堆砌、水景点缀等。

园内的建筑设计精巧,注重与周围自然环境的融合。

例如,假山岩石的摆放极具艺术感,有的仿佛山峦起伏,有的如同山谷峡岩,给人以身临其境的感受。

此外,园内还有众多的亭台楼阁,如临水亭、砚台亭、浣花楼等,它们结合了人工的艺术造型和自然山水的美景,形成了一幅幅美丽的画卷。

第四是网师园的文化内涵。

网师园融合了多种文化元素,尤其是吴门文化和园林艺术,体现了中国古代文人墨客的生活理念和审美情趣。

园内的建筑和景观都是园主对自然环境的理解和追求的体现,也是对自然美和人文精神的一种赞颂。

此外,园内还有许多书法、绘画和雕刻作品,其中尤以吴门派的特色最为突出,使园林更具艺术价值。

最后是网师园的保护与发展。

网师园在建园初期就经历了多次改建和修复,后来在20世纪50年代进行了一次全面的修复,使园林得以保存和恢复。

如今,网师园以其独特的园林风貌和文化内涵吸引了众多游客,成为苏州市的重要旅游景点。

同时,园林管理方也加强了对园区的保护与管理,致力于传承和弘扬中国传统园林文化。

旷奥相济,着微见著——网师园空间布局分析 网师园全园占地约8亩余,是我国江南中小型古典园林的代表作。

网师园布局精巧,结构紧凑,以建筑精巧和空间尺度比例协调而著称。

网师园分为宅第和园林两部分,网师园东宅西园,有序结合。

以池水为中心,由东部住宅区、南部宴乐区、中部环池区、西部内园殿春簃和北部书房区等五部分组成。

全园布局外形整齐均衡,内部又因景划区,境界各异。

园中部山水景物区,突出以水为中心的主题。

水面聚而不分,池西北石板曲桥,低矮贴水,东南引静桥微微拱露。

环池一周叠筑黄石假山高下参差,曲折多变,使池面有水广波延和源头不尽之意。

园内建筑以造型秀丽,精致小巧见长,尤其是池周的亭阁,有小、低、透的特点,内部家具装饰也精美多致(如图1所示)。

园林的平面略成丁字形(如图2所示),它的主体部分(也就是主景区)居中,以一个水池为中心,建筑物和游览路线沿着水池四周安排。

黄石假山“云岗”,形成主景区与小山丛桂轩之间的一道屏障,把后者部分的隐藏起来。

整个园林的空间安排采取主辅对比的手法,主景区也就是全园的主体空间,在它周围安排若干较小的辅助空间,形成众星拱月的格局,真可谓“旷奥相济,欲扬先抑[1]。

”水池四周之景无异于四幅完整的画面,内容各不相同却都有主题和陪衬,与池中摇曳的倒影上下辉映成趣,益增园林的活泼气氛。

延水池一周的回游路线又是绝好的游戏观赏线,把全部风景画面串联为连续展开的长卷。

网师园的这个主景区确乎是定观于动观相结合的组景设计的佳例,尽管范围不大,却仿佛观之不尽,十分引人流连。

池南主厅小山丛桂轩位于峰石木樨间,有廊左通住宅的轿厅,右达西侧的亭榭。

西南侧的濯缨水阁和东北岸的竹外一枝轩隔水相望,东侧的射鸭廊和西侧的月到风来亭遥遥相对。

图1图 2竹外一支轩的东南为小水榭“射鸭廊”,它既是水池东岸的点景建筑,又是凭栏观赏园景的场所,同时还是通往内宅的园门。

三者合而为一,故甫入园即可一览全园之胜,设计手法全然不同于外宅的园门。