鼻咽癌的临床表现及诊断

- 格式:ppt

- 大小:3.46 MB

- 文档页数:77

鼻咽癌的CT诊断(附100例报道) 【中图分类号】r739.6【文献标识码】b【文章编号】1672-3783(2012)04-0146-01鼻咽癌是来自粘膜上皮的恶性肿瘤,广泛见一世界各地,在我国以南方省份发病率高,是一种严重危害人民身体健康的较常见肿瘤,ct检查可明确肿瘤部位,浸润深度和范围,以及颈部淋巴结转移等情况,我科经鼻咽部ct扫描并经手术病理切片证实的鼻咽癌100例本文就鼻咽癌的ct表现及其诊断进行分析和讨论。

1 一般资料100例中男性65例,女性35例,年龄从20-75岁,平均42岁,临床上患者主要表现为吸鼻后痰中带血,鼻阻、鼻妞、耳鸣、偏头痛、复视与颈部包块,病史1-6个月。

肿瘤发生在鼻咽顶后壁32例,左侧壁16例,右侧壁12例,顶壁5例,其余35例同时侵犯两个壁以上。

72例为鳞状细胞癌,18例为未分化癌,10例为低分化癌。

使用philips mx8000多层螺旋ct机,扫描层厚为5mm,层距为5mm,分别进行平扫及增强扫描,部分病例加冠状位扫描。

2 结果2.1 鼻咽腔形态改变:鼻咽腔85例,ct表现为鼻咽腔变窄、变形,咽鼓管口前移,咽隐窝左右不对称,一侧或两侧咽隐窝变浅、消失、或突出,腔内肿块隆起呈丘状或菜花状(图1、2)。

2.2 粘膜下和深层软组织改变:28例表现为鼻咽部粘膜增厚,鼻咽部肿块(图3、4),72例ct表现为鼻咽部肿大形成肿块,形态不规则,与周围软组织分界不清,增强后肿块呈不均匀强化,茎突间隙内肿块5例。

图1、2左侧鼻咽侧后壁软组织肿块影,同侧咽隐窝、咽鼓管咽口闭塞及双侧颈部淋巴结淋巴结肿大。

图3、4右侧鼻咽侧壁软组织肿块,肿块累及双侧口咽部。

图5、6咽顶部软组织肿块,颅底骨质破坏,肿瘤侵入颅内。

2.3 邻近结构的侵犯及颈部淋巴结转移:咽旁间隙受累65例,ct表现为间隙推移,狭窄、变形与模糊、或形成肿块,累及翼腭窝和颞下窝20例,颈动脉鞘区受累及52例,ct表现为肿块侵入颈动脉鞘区,包绕颈动脉,颅底侵犯35例,表现为颅底骨质溶骨性破坏,或颅底孔扩大,正常骨质中断、缺损,脑内侵犯6例,表现为颞叶、右侧桥小脑角区肿块影(图5、6),颈部淋巴结转移48例,表现为颈部结节状、团块状软组织影,呈不均匀强化,部分为中央低密度灶,周围强化。

《1 例鼻咽癌气管切开病人的个案护理》一、疾病概述鼻咽癌是指发生于鼻咽腔顶部和侧壁的恶性肿瘤。

常见临床症状为鼻塞、涕中带血、耳闷堵感、听力下降、复视及头痛等。

由于鼻咽癌的位置较为隐蔽,早期症状不明显,容易被忽视。

随着病情的发展,肿瘤可能侵犯周围组织和器官,引起严重的并发症。

气管切开是一种紧急的治疗措施,用于缓解呼吸困难,保持呼吸道通畅。

二、病因及发病机制1. 遗传因素鼻咽癌具有一定的遗传倾向,家族中有鼻咽癌患者的人患病风险较高。

某些基因的突变可能与鼻咽癌的发生有关。

2. 环境因素鼻咽癌的发生与环境因素密切相关。

长期接触化学致癌物、病毒感染、饮食习惯等都可能增加患病风险。

例如,长期食用咸鱼、腌肉等含有亚硝胺的食物,以及长期接触甲醛、苯等化学物质,都可能增加鼻咽癌的发病风险。

3. 病毒感染EB 病毒感染与鼻咽癌的发生密切相关。

EB 病毒感染人体后,可能潜伏在鼻咽部的上皮细胞中,长期刺激细胞发生癌变。

三、临床表现1. 鼻部症状鼻塞:早期可出现单侧鼻塞,随着病情的发展,可变为双侧鼻塞。

涕中带血:常表现为回吸性涕中带血,即用力回吸鼻腔后,吐出的痰液中带有血丝。

2. 耳部症状耳鸣:可出现单侧或双侧耳鸣,耳鸣声多为低调的嗡嗡声。

听力下降:由于肿瘤压迫或阻塞咽鼓管,可导致中耳腔积液,引起听力下降。

3. 颈部淋巴结肿大鼻咽癌患者常出现颈部淋巴结肿大,多为无痛性、进行性增大的淋巴结。

肿大的淋巴结可活动,也可融合固定。

4. 头痛头痛是鼻咽癌常见的症状之一,多为单侧持续性头痛,疼痛部位多在颞部、顶部或枕部。

5. 脑神经症状当肿瘤侵犯脑神经时,可出现相应的脑神经症状,如视力下降、复视、面部麻木、吞咽困难等。

四、治疗要点1. 放射治疗放射治疗是鼻咽癌的主要治疗方法。

由于鼻咽癌对放射线较为敏感,通过高能量的放射线照射肿瘤部位,可以杀死癌细胞,控制肿瘤的生长和扩散。

放射治疗通常需要进行多个疗程,每个疗程之间有一定的间隔时间,以让身体恢复。

鼻咽癌诊疗常规一临床概述鼻咽癌是我国常见的恶性肿瘤之一,本病好发于中南五省,但近年来我国北方地区的发病率也逐见增高。

鼻咽癌约 90% 以上是低分化鳞癌。

因其病理特点为分化差的癌故颈淋巴结转移机率较高,就诊时约 80% 左右病人伴有颈淋巴结肿大。

二诊断依据及要求鼻咽癌的诊断需要收集以下方面的材料,包括病史采集,体格检查,影像学检查,辅助检查和病理诊断等。

1.病史采集:病史采集主要包括首发症状 / 主要症状和体征,持续时间,发展过程,诊疗经过,主要阴性体征等2. 临床症状血涕、鼻堵,耳鸣、耳聋、听力减退、头痛、面麻及复视是鼻咽癌最常见的症状,晚期时可出现眼睑下垂、眼球固定、吞咽活动不便、伸舌偏斜、声哑、张口困难及颈淋巴结肿大等症。

3. 临床检查鼻咽部检查为重点,要求掌握后鼻镜或鼻咽光导纤维镜检查方法,明确大体肿瘤的形状,侵犯范围等,检查鼻腔后鼻孔、口咽、眼、耳、喉及 12 对颅神经的感觉和运动反应,颈和锁骨上区淋巴结的改变。

常规全身体格检查是必需的4. 影像检查 CT 或 MRI 扫描检查对鼻咽部肿瘤及邻近结构受侵或颅底骨破坏、颈淋巴结转移等的显示直观,要求所有患者有二者之一。

对于调强放射治疗患者,最好行鼻咽颅底 MRI 检查。

胸片和腹部 B- 超为必须检查。

晚期患者还需要骨扫描检查5. 血清学检查 EB 病毒抗体的检测阳性者,对鼻咽癌的诊断有一定参考价值,其中 EA/IGA 的阳性反应,更有其特异性。

6. 病理检查经鼻腔或口腔钳取鼻咽部肿瘤组织作病理检验是最可靠的诊断依据。

临床难以获得鼻咽部病理标本时,可考虑行颈部淋巴结活检术。

7.其他辅助检查:血象,肝肾功能,电解质,乙肝,艾滋病,梅毒等病原学和抗体指标。

垂体 / 甲状腺功能检查。

三诊断和分期根据诊断依据要求,获得病理诊断和影像学资料后,按照 92 福州分期标准和 UICC 2002 第6 版分期标准,同时分期。

四治疗原则早期鼻咽癌 (I/II期):根治性放射治疗局部晚期鼻咽癌( III/IV M0)患者:同步放化疗(临床科研)M1患者,以化疗为主,辅以放射治疗。

鼻咽癌的病理学特征和分级鼻咽癌是一种恶性肿瘤,主要发生在鼻咽部黏膜上皮组织,常见于亚洲地区,尤其是华南地区。

该病的病理学特征和分级对于诊断和治疗具有重要意义。

本文将介绍鼻咽癌的病理学特征和分级,以帮助读者更好地了解该疾病。

一、鼻咽癌的病理学特征鼻咽癌的病理学特征主要包括肿瘤类型、组织学类型和分级。

首先,鼻咽癌可分为角化型、非角化型和未分化型。

其中,角化型是最常见的类型,具有角化鳞状细胞癌的特征,细胞具有明显的角化现象。

非角化型主要包括未分化癌、肉瘤样癌等。

其次,鼻咽癌的组织学类型主要包括鳞状细胞癌、腺癌、泡状细胞癌和未分化癌。

鳞状细胞癌是最常见的组织学类型,其细胞具有角化现象。

腺癌主要来源于鼻咽黏膜下的腺体组织,相对较少见。

泡状细胞癌主要包括上皮样和非上皮样两种类型,上皮样泡状细胞癌源自上皮细胞,非上皮样泡状细胞癌源自生殖细胞。

未分化癌是一种高度恶性的肿瘤,细胞高度异型性,未分化程度较高。

最后,鼻咽癌的分级是根据细胞的异型性和分化程度进行划分的,通常分为Ⅰ级、Ⅱ级、Ⅲ级和Ⅳ级。

Ⅰ级为分化好的鼻咽癌,细胞异型性较低;Ⅳ级为未分化的鼻咽癌,细胞异型性极高。

二、鼻咽癌的分级系统鼻咽癌的分级系统有几种,包括WHO分级系统和TNM分期系统。

在这两种分级系统中,都重点关注了肿瘤细胞的异型性和分化程度。

1. WHO分级系统WHO分级系统根据细胞学特征和肿瘤组织学类型分为三个等级:分化良好型、中度分化型和未分化型。

分化良好型鼻咽癌细胞形态规整,细胞核少见异型性;中度分化型鼻咽癌细胞形态较规整,但细胞核出现不同程度的异型性;未分化型鼻咽癌细胞形态不规则,细胞核异型性显著。

2. TNM分期系统TNM分期系统是根据肿瘤的部位、深度和淋巴结转移情况进行分类。

T代表原发肿瘤的大小和深度,N代表淋巴结转移情况,M代表远处转移。

根据肿瘤的TNM分期,可以进行治疗决策和预后评估。

三、鼻咽癌的病理学特征与预后的关系鼻咽癌的病理学特征与预后密切相关。

鼻咽癌概述及偏方(一)、概述鼻咽癌是指发生于鼻咽顶部和侧壁的恶性肿瘤。

在我国南方几省发病率较高,其分布有一定的地区和种族特点,同时有一定的家族倾向。

男性较多,年龄在30~59岁最多。

临床表现:早期除极少数偶有耳鸣或涕血外,一般无症状,患者往往以颈侧淋巴结肿大、耳鼻症状,偏头痛,甚或远处转移为初发症状而就诊。

随着病情的发展,可出现血涕(特别是清晨由口内吸出的鼻咽分泌物内带血丝或小血块,尤虚注意)或鼻衄;晚期侵及颅脑,可出现耳鸣、耳聋、头痛、复视及淋巴结肿大等症状。

现代医学认为鼻咽癌的病因目前尚未完全阐明,一般认为与遗传因素、病毒感染、环境因素(空气或食物中含致癌物质)及维生素A缺乏有关。

本病以低分化鳞状细胞癌最多,占85.6%;未分化癌(5.4%)和较高分化癌(9.0%)都较少。

鼻咽癌的诊断,可根据病史和上述临床表现,配合某些必要的检查项目有助于确诊。

鼻咽镜检查、病例活体检查及脱落细胞学检查,诊断正确率均很高。

荧光素检查法,X射线检查法等可起辅助诊断。

本病的治疗,首选放疗;化疗可作为晚期患者的辅助疗法;较少采用手术治疗。

本病属中医“鼻渊”、“真头痛”、“石上疸”、“失荣”等范畴。

本病主要由于肺热痰火及肝胆毒热上扰所致。

临床常分为肺热,气郁、毒热等型辩证施治。

二(总方)1、主治:鼻咽癌方药:扶正生津汤:麦冬12克,天冬12克,沙参10克,元参9克,生地10克,白茅根12克,玉竹9克,银花9克,白花蛇舌草30克,白毛藤20~30克,党参12克,茯苓10克,白术10克,甘草3克,丹参12~15克。

加减:脾胃虚寒加大枣、黄芪、砂仁、酌减白茅根、元参、麦冬、天冬、生地;气血两虚,白细胞降低加枸杞子、生阿黄芪、鸡血藤、酌减白茅根、元参、麦冬、天冬;头痛加川芎、独活、防风、白芷、酌减白花蛇舌草、白茅根、元参;发烧加黄芩、青蒿、连翘;食欲不振加麦芽、山楂、建曲、鸡内金;便秘加干瓜蒌、麻仁、大黄;失眠烦躁加枣仁、五味子、珍珠母;放疗结束一个月,原方可减去丹参、银花,此后入局部皮肤及软组织出现萎缩或硬化,丹参应继续使用并加大剂量。

【疾病名】鼻咽癌【英文名】nasopharyngeal carcinoma【缩写】【别名】【ICD号】C79.8【概述】鼻咽癌(nasopharyngeal carcinoma)是发生在鼻咽腔黏膜的恶性肿瘤,绝大部分患者为起源于上皮的鳞状细胞癌,少部分病例则为黏膜下小涎腺的腺样囊性癌、恶性混合瘤、黏液表皮样癌等。

鼻咽癌是一种侵入性很强的肿瘤,早期侵犯深部结构。

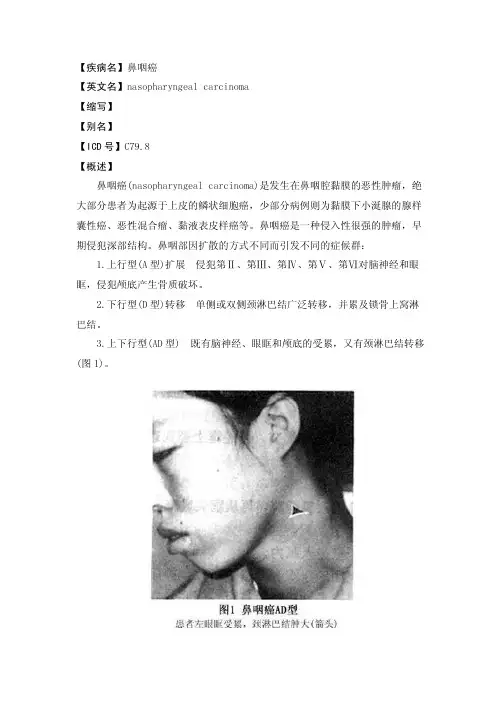

鼻咽部因扩散的方式不同而引发不同的症候群:1.上行型(A型)扩展 侵犯第Ⅱ、第Ⅲ、第Ⅳ、第Ⅴ、第Ⅵ对脑神经和眼眶,侵犯颅底产生骨质破坏。

2.下行型(D型)转移 单侧或双侧颈淋巴结广泛转移,并累及锁骨上窝淋巴结。

3.上下行型(AD型) 既有脑神经、眼眶和颅底的受累,又有颈淋巴结转移(图1)。

【流行病学】鼻咽癌有明显的地区性。

我国南方沿海一带,特别是广东省发病率最高。

亚洲的东南亚各国,如马来西亚、新加坡、印度尼西亚和泰国等为中发区,欧洲、美洲、大洋洲等为低发区。

【病因】鼻咽癌的病因不明,推测遗传因素和生活的传统习惯因素在鼻咽癌发生上可能起着重要作用。

遗传因素:根据细胞染色体及人类组织相容性抗原(HLA)等的研究,鼻咽癌的明显民族聚集现象,推想鼻咽癌可能是一种多基因遗传因素有关的疾病。

环境因素:饮食过多的咸鱼、腊味和腌制含亚硝胺类化合物的食品,这些食物有诱发鼻咽癌的作用。

饮水中镍、铅含量高,而锌、铜和镉含量相对低。

大米中镍含量高,而钼、铬、铅和镉含量低,这些微量元素的改变也可能与鼻咽癌的发生有关。

EB病毒:从鼻咽癌的组织中分离出带EB病毒的类淋巴母细胞株,找到了EB病毒颗粒。

鼻咽癌体内存在EB病毒高滴度的抗体,病情严重者滴度高,随着病情恢复,抗体滴度下降,说明EB病毒与鼻咽癌关系密切。

【发病机制】致瘤因素引起鼻咽腔黏膜细胞的无限增殖、恶性变,并发生远处转移。

【临床表现】鼻咽腔深在、隐蔽,该部位恶性肿瘤局部症状不显著,多因蔓延邻近结构或淋巴道转移后才引起注意,因眶区痛、眼外肌麻痹和眼球突出首先就诊于眼科者并不少见。

可编辑修改精选全文完整版鼻咽癌护理常规一、概述鼻咽癌是在我国属于常见恶性肿瘤之一。

其人群分布以男性居多。

【临床表现】早期症状不明显,随着瘤体的逐渐长大、扩大和转移方可出现,常见的有鼻堵、血涕、鼻衄、耳鸣、耳聋、头痛、面神经麻痹症状,但因肿瘤原发部位、扩展方向和转移情况的不同,可出现不同组合的简单或复杂多变的临床表现。

【特殊检查】后鼻镜、纤维导管镜、鼻咽活检、CT或MRI检查、EB病毒血清学检测。

【治疗要点】放疗、化疗及手术治疗。

二、护理诊断1、口腔粘膜与头颈部接受放射线治疗、口腔卫生不良、营养不良感染等有关。

2、营养失调:低于机体需要量与放疗所致食欲下降、恶心呕吐、营养摄入不足等有关。

3、潜在并发症鼻出血、感染。

三、护理措施1、化疗、放射线治疗者按放、化疗护理。

2、病情观察(1)注意监测生命征,定期观察血象,观察 WBC 值。

(2)观察有无鼻出血、出血量、出血部位。

(3)观察口腔粘膜的颜色、有无红肿、溃疡、糜烂、有无渗出液及斑疹。

3、预防感染遵医嘱给抗生素全身治疗,注意眼、耳的清洁和护理,局部可用 0.25%氯霉素眼药水、红霉素眼药水或新霉素滴耳液等。

眼睛不能闭合时可用眼药膏纱布夜间遮盖。

4、饮食指导鼓励高蛋白、高维生素饮食促进组织愈合;少量多餐,进食微温或凉的食物和饮料,使用吸管,有利于吞咽;鼓励吃软食,避免粘膜损伤,积极止痛;多吃桃、梨、杏做的饮料,增加维生素。

5、口腔护理饭后及q4h进行常规口腔护理,保持鼻咽腔清洁,每日冲洗鼻咽腔2次,并用 0.25%氯霉素滴鼻、氯酮液喷喉及口腔每日3次。

对严重口腔感染的病人遵医嘱使用局部抗生素和(或)抗真菌药,停止使用牙刷,以免进一步损伤口腔粘膜。

可以使用消毒棉球和漱口液,连续使用口唇润滑剂。

6、保持放射野皮肤干燥洁净。

(1)干反应:用无刺激性软膏涂擦;(2)湿反应:注意放射区域皮肤清洁、干燥、避免衣物磨擦。

7、鼻出血护理(1)少量涕中带血时局部可用麻黄素。

鼻咽癌的远处转移诊断详述*导读:鼻咽癌的远处转移症状的临床表现和初步诊断?如何缓解和预防?鼻咽癌转移最常见部位是骨、肺、肝。

骨转移以骨盆、脊柱、四肢骨常见。

临床观察发现,随着颈淋巴结肿大,远处转移机会亦明显增加,远处转移率为4.8%~27%,尸检则发现高达76%。

骨转移多表现为骨部疼痛等,肺转移表现呼吸困难、咯血等,肝转移为肝区疼痛、黄疸等。

涕血常常是最常见的鼻咽癌复发症状常见的各种癌转移:淋巴道转移是癌最常见的转移方式,是指侵犯的瘤细胞穿过淋巴管壁,脱落后随淋巴液被带到汇流区淋巴结,并且以此为中心生长出同样肿瘤的现象。

淋巴结转移,一般是首先到达距肿瘤最近的一组淋巴结,然后是依次到距离较远者,当肿瘤细胞在每一站浸润生长的同时也向组内邻近的淋巴结扩展。

但是也有例外的情况,部分患者,也可行短路绕过途径中的淋巴结直接向较远的淋巴结转移。

临床上称这种转移的方式为跳跃性的转移。

这些特点增加了肿瘤转移的复杂性,使临床上出现了一些难以寻觅到原发病灶的淋巴结转移癌。

肝脏是各种恶性肿瘤易发生转移的脏器,为转移癌的好发部位之一。

肝转移指非肝内的原发肿瘤可经血行或淋巴途径转移到了肝脏。

常见的肝转移肿瘤多来自消化道、肺、胰腺、肾及乳腺等部位。

肺部转移一般指恶性肿瘤发生恶化,转移到肺部。

肺是全身血流的必经之地,其丰富的毛细血管床是一高效过滤器,成为各种恶性肿瘤转移的好发部位。

死于恶性肿瘤者20~54%有肺转移,15%肺部是唯一的转移部位。

肺转移瘤的发生,一般认为是肿瘤细胞停留在肺的小动脉或毛细血管的分叉部位,黏附在毛细血管的内皮形成凝块,并穿过管壁进入血管外的结缔组织内,然后细胞增生,成为小的瘤体,形成转移性肿瘤。

骨转移是某些原发病经血行转移。

乳癌是最易发生骨转移的癌症。

乳腺癌是女性乳腺最常见的恶性肿瘤,亦是女性最常见的恶性肿瘤之一。

远处转移仍是鼻咽癌患者主要死因之一。

寻找远处转移相关因素,以便有针对性地采取更积极的预防转移的综合治疗措施,是提高生存率、延长生存期的重要方向。

鼻咽癌的早期症状鼻咽癌是指发生于鼻咽腔顶部和侧壁的恶性肿瘤。

是我国高发恶性肿瘤之一,那么发病率为耳鼻咽喉恶性肿瘤之首。

常见临床症状为鼻塞、涕中带血、耳闷堵感、听力下降、复视及头痛等。

鼻咽癌大多对放射治疗具有中度敏感性,放射治疗是鼻咽癌的首选治疗方法。

但是对较高分化癌,病程较晚以及放疗后复发的病例,手术切除和化学药物治疗亦属于不可缺少的手段。

不可忽视的早期迹象鼻咽癌的临床表现较多,早期主要有以下5个症状。

对此,大家应该提高警惕。

涕血:涕血是鼻咽癌的早期症状,表现为鼻涕中带血,或表现为从口中回吸出带血的鼻涕,又称为回吸性痰中带血。

涕血常发生在早晨起床后。

涕血量不多时,经常被患者疏忽,误认为是鼻炎或鼻窦炎,或被当作咯血到内科就诊。

鼻塞:鼻塞是鼻咽癌另一个早期表现。

大多表现为单侧鼻塞。

当鼻咽肿瘤增大时,可能出现双侧鼻塞。

耳鸣、听力下降:耳鸣、耳闷塞感及听力下降也是鼻咽癌的早期信号。

该症状是由于鼻咽癌新生物堵塞患侧咽鼓管口所致。

听力降低也可能是鼻咽癌进一步恶化损伤听力神经所致。

耳鸣和听力下降常被误诊为中耳炎或是其他疾病,以致耽误治疗。

头痛:初诊鼻咽癌时,大约70%的患者有头痛症状。

鼻咽癌的头痛症状常表现为偏头痛、颅顶枕后或颈项部疼痛。

鼻咽癌头痛大多与癌组织侵犯颅底骨质、神经和血管有关。

颈部淋巴结肿大不少鼻咽癌患者往往是自己无意中在脖子上触摸到“包块”而就医。

这种“包块”其实是肿大的淋巴结。

鼻咽癌患者的颈部淋巴结肿大,常被误诊为炎症。

对于经消炎治疗无缩小,甚至持续迅速增大的颈部肿块,尤其是质地较硬、活动度差、多个互相融合成团的无疼痛颈部肿块,需要及时就诊。

如果出现以上5种表现的任一种症状,最好及时到医院耳鼻喉科或肿瘤科就诊,以排除患鼻咽癌的可能。

鼻咽癌的防治在于早期发现、早期诊断、早期治疗。

平时,大家要改变不良饮食习惯,如不吃腌制食品、不吸烟。

居住在我国南方各省,尤以珠江三角洲等鼻咽癌高发地区或有鼻咽癌家族史者,定期检查亦是重要的预防方法。

鼻咽癌的早期症状是怎样的作者:姚勇来源:《健康必读·下旬刊》2019年第08期【中图分类号】R739.6 【文献标识码】A 【文章编号】1672-3783(2019)08-03--01鼻咽癌是一种临床发病率极高的恶性肿瘤,在耳鼻喉科的恶性肿瘤中可谓是高居榜首,由于鼻咽部位深切隐蔽,与周边有着非常复杂的比邻关系,临床表现又具有一定的差异性,故早期诊断难度很大,患者很容易因漏诊或误诊而错失最佳治疗时机。

事实上,鼻咽癌患者的预后与其是否准确、及时地进行早期诊断、治疗有非常密切的联系,减少误诊可以提高患者的治愈率,而鼻咽癌的早期诊断除了依靠先进的检查技术和医师的丰富经验,还需要广大群众充分了解鼻咽癌早期症状,以加强对早期鼻咽癌的防治。

一早期症状之一——头痛鼻咽癌患者初诊时约有70%左右存在头痛症状,且多为偏头痛、颈项部疼痛或颅顶枕后疼痛。

早期,患者的头痛症状多为间歇性发作,随着病情发展可能发展为持续性头痛发作。

之所以鼻咽癌患者早期会出现头痛症状,主要是肿瘤组织侵及神经、血管及颅底骨质,对三叉神经等神经血管的反射造成了刺激,进而导致头部各处疼痛。

当然,鼻咽癌晚期患者也会出现头痛症状,那时患者头痛的原因则是肿瘤在颅内蔓延,侵及颅神经、破坏颅底,此时患者头痛程度更加严重。

简单来说,无论是早期出现的头痛症状,还是晚期出现的头痛症状,头痛都是鼻咽癌最典型的症状之一,人们应该充分重视头痛症状,以便做好对鼻咽癌的早期预防。

二早期症状之二——血痰、涕血血痰、涕血是鼻咽癌患者早期最为常见的症状表现,患者多在晨起咳嗽时出现带有血丝的痰液,或是在擤鼻子的时候擤出带有血性分泌物、小血块或血丝的鼻涕。

由于出现血痰、涕血表现的患者大多为其他症状,故容易被误诊为肺部疾患或上呼吸道炎症。

值得注意的是,有人曾出现上述症状,最初以为是天气干燥导致的鼻出血而并未加以重视,但2~3个月后依然存在血痰、涕血表现,于是前往医院的耳鼻喉科进行检查,经鼻咽镜与病理检查,被确诊为鼻咽癌。

鼻咽癌鼻咽癌是发生于鼻咽腔后部和侧壁的恶性肿瘤,是我国常见的恶性肿瘤之一,属中医“失荣”范畴。

好发于30~60岁,男性多于女性,临床表现以揍涕带血、鼻塞、头痛、耳鸣、颈淋巴结肿大为特征。

本病系因忧思郁怒,肝失条达,气滞上逆,瘀阻顽颗,或饮食不节,嗜食厚腻,脾失运化,痰湿内生,邪毒壅滞,结于清窍,而成本病。

病久则耗伤气血,脏腑衰竭,出现恶证。

【诊断】1.患侧攥涕带血,或吸鼻后痰中带血,头痛、鼻塞不利,耳中鸣响,听力下降,颈淋巴结肿大。

2 .局部检查,鼻咽部黏膜粗糙不平,可见结节样隆起或肉芽样肿物,或溃疡糜烂。

3 .钳取鼻咽部组织,或摘取同侧颈部肿大淋巴结作病理检查可明确诊断。

4 .血清EB病毒抗体检查为阳性。

5 .鼻咽部摄片有助于诊断了解病变范围。

6 .CT扫描摄片,有助了解颅骨底部破坏情况。

【治疗】一、辨证论治1.气滞血瘀鼻塞、头痛、涕血紫暗、耳鸣,咽部有异物受阻感,伴胁肋胀痛,暧气泛恶,舌质暗滞,或有瘀点、斑瘀,苔薄,脉弦。

治法:理气化瘀,通窍散结。

方药举例:通窍活血汤加减。

桃仁、红花、丹参、川苜、郁金、香附、八月札、半枝莲各IOg,牡蛎15g。

2 .痰毒壅结鼻塞涕多,黏稠,头痛头重,胸闷脱痞,饮食不香,颈部淋巴结肿大,硬而不痛,舌苔厚腻,脉滑数。

治法:健脾化痰,解毒消肿。

方药举例:二陈汤加减。

党参、白术、茯苓、陈皮、山豆根、山慈菇、白花蛇舌草、夏枯草各10g,牡蛎15go3 .气血不足经常擦涕带血,或痰中带血,耳鸣耳聋,形体消瘦,面色少华,精神萎软,舌质淡,苔薄白,脉细弱。

治法:补益气血,扶正解毒。

方药举例:八珍汤加减。

党参、黄黄、当归、熟地黄、丹参、茯苓、白术、山豆根、山慈菇各IOg,半枝莲、白花蛇舌草各15g。

二、中成药小金丹每服2粒,每日2次。

适用于气滞血瘀、痰毒壅结。

西黄丸每服3g,每日2次。

适用同上。

云芝多糖每服2〜4粒,每日3次。

适用于气血不足。

灵芝胶囊每服2~4粒,每日3次。

适用于气血不足。

鼻咽癌诊断标准

鼻咽癌诊断的金标准是鼻咽部位肿块的病理活检,还可以通过临床表现来进行初步诊断,具体诊断方法包括以下几点:

1、通过临床表现

鼻咽癌是位于鼻咽部的恶性肿瘤,其可以累及与鼻咽相通的多个器官,可表现为鼻部症状,如鼻塞、流血涕、流鼻血等;耳部症状,如耳鸣、听力下降等;神经系统症状,如头痛、视力下降、面部麻木等;

2、鼻咽部CT

可见鼻咽部高密度影;

3、病理活检

是确诊鼻咽癌的金标准,其常见的病理类型为未分化型非角化性癌。

以上就是鼻咽癌诊断标准,希望对您有所帮助。

鼻咽癌筛查结果一、患者信息:姓名:_________________ 性别:_________________ 年龄:_________________联系电话:_________________ 住址:_________________________二、临床表现:1. 鼻塞或鼻部阻塞感2. 频繁的鼻血3. 鼻咽部肿块或肿瘤4. 吞咽困难5. 鼻腔异味或恶臭6. 长期声音嘶哑7. 颈部淋巴结肿大8. 原因不明的体重减轻三、体格检查:1. 一般情况:患者精神状况,全身情况描述。

2. 鼻腔和咽部检查:a. 鼻腔镜检查:检查鼻咽部有无肿瘤、溃疡、肿块等异常情况。

b. 喉镜检查:检查声带、喉咙有无异常情况,是否存在肿瘤、溃疡等。

c. 颈部淋巴结触诊:检查颈部淋巴结是否肿大、有无异常。

d. 腭镜检查:检查患者腭部有无异常、色素沉着等情况。

四、实验室检查:1. 血常规检查a. 白细胞计数:_____________(正常值:4.0-10.0 × 10^9/L)b. 中性粒细胞计数:_____________(正常值:2.0-7.5 × 10^9/L)c. 血红蛋白水平:_____________(正常值:男性:130-175 g/L;女性:115-155 g/L)d. 血小板计数:_____________(正常值:100-300 × 10^9/L)e. 其他血常规指标:_____________2. 血生化指标检查a. 肝功能指标:_____________b. 肾功能指标:_____________c. 血糖水平:_____________d. 性激素检查(如有需要):_____________e. 其他血生化指标:_____________3. 乙肝病毒标志物检查a. 乙肝病毒表面抗原(HBsAg):_____________b. 乙肝病毒e抗原(HBeAg):_____________c. 乙肝病毒核心抗体(HBcAb):_____________d. 乙肝病毒表面抗体(HBsAb):_____________四、影像学检查:1. 影像学检查方法:_____________(如:鼻咽CT、MRI等)2. 影像学检查结果:_____________五、病理学检查:1. 检查项目:_____________2. 病理学检查结果:_____________六、其他检查(如果有需要进行进一步检查的,可酌情添加):1. 鼻咽癌术前分期:_____________2. 淋巴结转移情况:_____________3. 其他特殊检查:_____________七、诊断结论:鼻咽癌筛查结果:根据患者的临床表现、体格检查、实验室检查、影像学检查、病理学检查等综合结果,诊断为鼻咽癌。