贝聿铭—现代建筑的最后大师

- 格式:ppt

- 大小:4.80 MB

- 文档页数:43

贝聿铭:“最后一位现代主义建筑大师”

贝聿铭是一位著名的现代主义建筑师,被誉为“最后一位现代主义建筑大师”。

他的

作品风格一直被视为现代主义建筑的代表之一,以精湛的设计技巧和富有创意的设计理念

而著称,给世人留下了许多经典的建筑杰作。

贝聿铭的父亲是著名的中国书法家贝葆华,从小就受到艺术熏陶。

他在上海长大,后

来到美国学习建筑。

在哈佛大学求学期间,他师从世界著名的建筑师沃尔特·格罗皮斯,

对现代主义建筑产生了深刻影响。

毕业后,他曾在洛杉矶市政厅和联合国总部等重要建筑

项目中担任设计师,创建了自己的建筑事务所,开始了自己的建筑生涯。

贝聿铭的设计风格独具匠心,他善于将建筑和自然环境融为一体,尽可能地利用自然

材料和光线等元素来创造出独特而优美的建筑设计。

他的设计作品包括了各种类型的建筑,如博物馆、图书馆、大学校园、商业中心等等。

其中,最著名的作品包括了美国华盛顿特

区的国家广场,中国北京的国家大剧院以及美国纽约的双子塔等。

贝聿铭的建筑风格带有浓郁的文化气息,他善于将不同的文化元素融合到建筑设计中,创造出独特而富有魅力的建筑作品。

他曾表示,“现代主义建筑的核心是功能性和纯粹性,但这并不意味着我们应该摒弃文化传统和历史性,相反,我们应该在建筑设计中注重文化

传承和历史价值。

”

贝聿铭的建筑作品不仅是建筑界的杰出代表,也是文化与艺术的精华之一。

他的建筑

作品不仅具有实用性和美学价值,更是对人类文化、历史和传统的珍贵贡献。

他的去世,

让建筑界失去了一位伟大的建筑大师,但他的精神和作品将永远被后人铭记和传承。

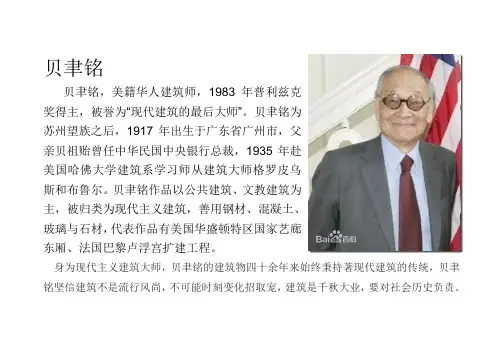

【普里克兹大师系列5】——贝聿铭(1983年第五届普利兹克奖得主)1贝聿铭,美籍华人建筑师,1983年普利兹克奖得主,被誉为“现代建筑的最后大师”。

贝聿铭为苏州望族之后,出生于民初广东省广州市,父亲贝祖贻曾任中华民国中央银行总裁,也是中国银行创始人之一。

贝聿铭作品以公共建筑、文教建筑为主,被归类为现代主义建筑,善用钢材、混凝土、玻璃与石材,代表作...美国国家艺术馆东馆东厢艺廊的基地,北侧是宾州大道,这条大道是华府极重要的干道,是最富纪念性的大道,每一任美国总统由白宫赴国会宣誓就职时,行经的就是宾州大道,而国家每有重大庆典活动或游行时,宾州大道就是活动场所,所以全美国人无不对此大道熟悉。

南侧是华府最大的开放空间陌区,东接第三街遥望国会山庄,西侧隔着第四街与国家艺廊本馆——西厢对峙,基地呈现梯形,是陌区碓一空地,这些条件形成基地的特殊意义。

伊斯兰艺术博物馆多哈伊斯兰艺术博物馆位于卡塔尔首都多哈海岸线之外的人工岛上﹐占地4.5万平方米,是迄今为止最全面的以伊斯兰艺术为主题的博物馆。

博物馆外墙用白色石灰石堆叠而成,折射在蔚蓝的海面上,形成一种慑人的宏伟力量。

而再看建筑的细部,典型的伊斯兰风格几何图案和阿拉伯传统拱形窗,又为这座庞然大物增添几分柔和,稍稍中和了它的英武之气。

博物馆中庭偌大的银色穹顶之下,150英尺高的玻璃幕墙装饰四壁,人们可以透过它望见碧海金沙。

中国银行总部大厦该项目总建筑面积为174896平方米,地上15层,地下4层,建筑高度57.40米。

作为银行办公建筑,无论建筑细节的处理、结构的复杂性,还是建筑楼宇智能化程度,本工程已达到国际最高级别的建筑配置。

共涉及5万平方米的意大利进口凝灰石干挂石材,施工难度大。

大厦曾获得中国建筑工程总公司科学技术奖一等奖;美国石材协会2001年度最考究建筑奖。

苏州博物馆以白墙为纸,以水为面,以石为山所形成的立体水墨画是苏州博物馆最大的特色【普利兹克大师系列5】——贝聿铭(1983年第五届普利兹克奖得主)2代表作品有美国华盛顿特区国家艺廊东厢、法国巴黎罗浮宫扩建工程、中国香港中国银行大厦,苏州博物馆中国驻美大使馆这个占地约2.3万平方米的庞然大物,新馆外墙采用色泽淡雅、质地细腻的中国花岗岩和法国石灰石为材料,与华盛顿地区众多的石灰石传统联邦建筑十分协调。

贝聿铭的建筑设计思想初探摘要:贝聿铭,被誉为“现代主义建筑的最后大师”,是第一位获得普利兹克奖的华裔建筑师,纵观其建筑创作生涯,他以其独特的创作手法游走在东西方文化之间,在世界各地都留下了传世之作。

与其他建筑大师不同的是,贝聿铭的成长背景与教育背景同时受到不同时期东西方文化的影响,具有差异性的人生经历与文化背景直接影响到他的建筑设计。

所以说,他的建筑设计思想值得我们深入探究和学习。

关键词:贝聿铭;建筑设计思想一、贝聿铭创作背景的回顾贝聿铭生于广州,幼时随其父举家搬迁到上海。

在上海期间,应祖父贝理泰的要求,贝聿铭每年暑假都会人住苏州的祖宅狮子林。

也就是说,18岁以前,贝聿铭都生活在中国,人生价值观的形成都深受中国传统文化的熏陶。

在苏州园林的生活经历,成为了贝聿铭日后设计哲学的参考。

当时上海建筑業的蓬勃发展极大地触动了贝聿铭,让他决定到美国宾夕法尼亚大学攻读建筑学,但是在宾大求学一段时间后,贝聿铭又想转学到麻省理工学院改学工程。

然而,麻省理工学院院长发现这位中国学生很有设计才华,力劝贝氏学习建筑。

1944年贝聿铭退役后进入哈佛大学攻读建筑学硕士学位,师从包豪斯创始人格罗皮乌斯。

在1948年,美国纽约市的房地产开发商柴根道夫打破美国建筑界的惯例,首次聘用中国人贝聿铭为建筑师,担任韦伯奈普建筑公司的建筑研究部主任。

贝聿铭为其公司完成了许多项目的设计,也进行了大量的社会改建计划。

这些设计项目的成功使得贝聿铭能在美国建筑界逐渐崭露头角,并于1955年自立门户,创办了贝聿铭建筑师事务所。

一直工作到1990年,他才从事务所退休。

但是退休后,贝聿铭并没有在设计行业停止前行,而是创作出一系列不朽的设计作品。

二、第一代现代主义设计大师的建筑设计思想对贝聿铭的影响在美国求学期间,贝聿铭师从格罗皮乌斯,同时也受到了密斯等其他大师的建筑思想启发,可谓是兼收并蓄地汲取了大师们设计哲学的精华。

(一)、格罗皮乌斯建筑设计思想对贝聿铭的影响从贝聿铭早期的建筑设计作品可以看出,他深受恩师格罗皮乌斯的影响。

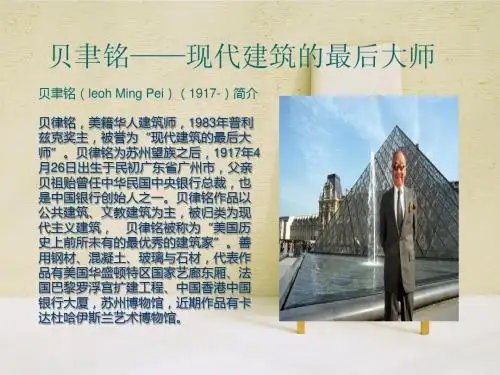

贝聿铭,美籍华人建筑师,1983年普利兹克奖得主,被誉为“现代建筑的最后大师”。

贝聿铭为苏州望族之后,1917年出生于广东省广州市,父亲贝祖贻曾任中华民国中央银行总裁,1935年赴美国哈佛大学建筑系学习师从建筑大师格罗皮乌斯和布鲁尔。

贝聿铭作品以公共建筑、文教建筑为主,被归类为现代主义建筑,善用钢材、混凝土、玻璃与石材,代表作品有美国华盛顿特区国家艺廊东厢、法国巴黎卢浮宫扩建工程。

身为现代主义建筑大师,贝聿铭的建筑物四十余年来始终秉持著现代建筑的传统,贝聿铭坚信建筑不是流行风尚,不可能时刻变化招取宠,建筑是千秋大业,要对社会历史负责。

中国情缘贝聿铭一九三五年赴美国求学,之后在大洋彼岸成家立业,功成名就,至今已整整七十八个年头。

但他对中国的一片深情,依然萦系于怀。

他祖籍苏州,生于广州,所以他常对人称“我是苏州人”、“我是广州人”。

他的夫人卢爱玲曾在美国卫斯理学院念书,后来在哈佛大学攻造园设计。

夫妇俩至今仍能讲一口流利的普通话、广州话、上海话和苏州话。

平时的衣着打扮、家庭布置与生活习惯依然保持着中国的传统特色。

他们有三子一女,三个儿子的名字都有一个“中”字。

依次是贝定中、贝建中、贝礼中。

女儿叫贝莲,也是典型的中国化的名字。

七十年代初,贝聿铭首次回到阔别近四十年的中国探亲观光。

心中有无限的感慨,以后他又多次来到中国。

他在海外曾深情地说过:“我的根在中国,中国对我的牵引非常大,所以我不论哪一次回去,都觉得像是回到了自己的家。

”“多变的是我的建筑设计,不变的是我的中国心。

”卢浮宫玻璃金字塔东馆苏州博物馆香港中银大厦。

贝聿铭(1917-2019),美籍华人建筑师。

他出生在广州,10岁随父亲来到上海,18岁到美国。

先后在麻省理工学院和哈佛大学学习建筑,于1955年建立建筑事务所,1990年退休。

作为20世纪世界最成功的建筑师之一,贝聿铭设计了大量的划时代建筑。

人们称贝聿铭为建筑设计界的“奇才”、“现代派设计大师”。

他继1979年获得美国全国建筑学院金质奖章之后,1983年又获得了建筑界的“诺贝尔奖”——普里茨克奖。

贝聿铭被称为“美国历史上前所未有的最优秀的建筑家”。

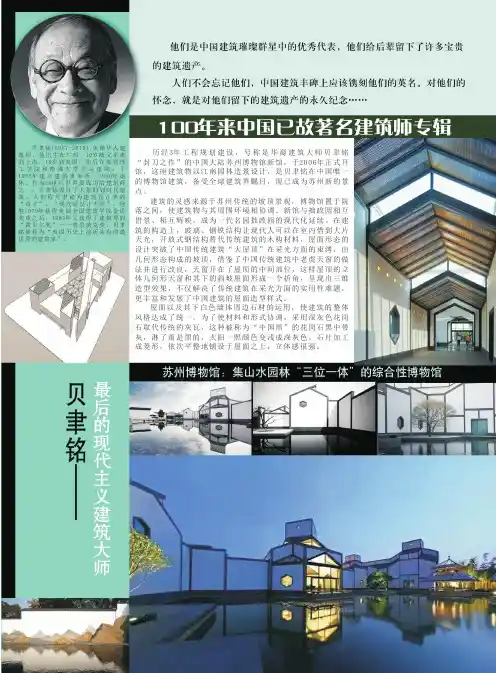

历经3年工程规划建设,号称是华裔建筑大师贝聿铭“封刀之作”的中国大陆苏州博物馆新馆,于2006年正式开馆,这座建筑物以江南园林造景设计,是贝聿铭在中国唯一的博物馆建筑,备受全球建筑界瞩目,现已成为苏州新的景点。

建筑的灵感来源于苏州传统的坡顶景观,博物馆置于院落之间,使建筑物与其周围环境相协调。

新馆与拙政园相互借景、相互辉映,成为一代名园拙政园的现代化延续。

在建筑的构造上,玻璃、钢铁结构让现代人可以在室内借到大片天光,开放式钢结构替代传统建筑的木构材料,屋面形态的设计突破了中国传统建筑“大屋顶”在采光方面的束缚,由几何形态构成的坡顶,借鉴了中国传统建筑中老虎天窗的做法并进行改良,天窗开在了屋顶的中间部位,这样屋顶的立体几何形天窗和其下的斜坡屋面形成一个折角,呈现出三维造型效果,不仅解决了传统建筑在采光方面的实用性难题,更丰富和发展了中国建筑的屋面造型样式。

屋面以及其下白色墙体周边石材的运用,使建筑的整体风格达成了统一。

为了使材料和形式协调,采用深灰色花岗石取代传统的灰瓦,这种被称为“中国黑”的花岗石黑中带灰,淋了雨是黑的,太阳一照颜色变浅成深灰色。

石片加工成菱形,依次平整地铺设于屋面之上,立体感很强。

贝聿铭:“最后一位现代主义建筑大师”贝聿铭(Ieoh Ming Pei)是20世纪最杰出的建筑师之一,被誉为“最后一位现代主义建筑大师”。

他带着文明的智慧和工匠精神,创造了许多举世闻名的建筑作品,给世界留下了不可磨灭的遗产。

本文将从他的生平经历、代表作品及思想风貌等方面对贝聿铭这位建筑大师进行阐述。

贝聿铭是1920年4月26日出生在中国广东省广州市一个富裕家庭。

他的父亲是中国最早的博士之一,母亲则是一位热爱艺术的女性。

在贝聿铭成长的环境中,充满了书香气息和美的熏陶。

1935年,贝聿铭随家人移居美国,就读于麻省理工学院。

在那里,他接受了严谨的工程训练,对建筑产生了浓厚的兴趣。

后来他在哈佛大学继续深造,获得了建筑学硕士学位。

在贝聿铭的建筑实践生涯中,代表作品数不胜数,其中最著名的当属卢浮宫玻璃金字塔。

作为卢浮宫的主入口,玻璃金字塔自1989年以来成为了巴黎市标志性建筑之一,也成为贝聿铭的代表作品之一。

这座建筑以其独特的外形和巧妙的结构设计,成为了一种新型的建筑风格,被誉为现代主义建筑的杰作。

贝聿铭还创作了许多其他著名的建筑作品,如迪拜的穆罕默德·本·拉希德图书馆、美国的约翰·F·肯尼迪图书馆等。

在贝聿铭的建筑理念中,体现出了他对“人文精神”的追求。

他认为建筑应当融入自然,与环境和谐相处,体现出人的情感和审美。

他的建筑作品往往兼具现代性和人文性,注重空间的运用和建筑的形式美。

他的作品凸显了建筑艺术与人性关怀的完美结合,成为了现代建筑中的瑰宝。

贝聿铭在其漫长的职业生涯中,获得了无数的荣誉和奖项,其中最重要的当属1983年获得的美国国家建筑奖。

他还是20世纪最伟大的建筑师之一,并成为了建筑史上的传奇人物。

他的辉煌成就和对建筑艺术的贡献,为世人所赞颂和传颂,成为了一代人心中永恒的名字。

尽管贝聿铭在建筑界享有盛誉,但他的一生并非一帆风顺。

在创作玻璃金字塔时,曾遭遇到了诸多困难和质疑。

贝聿铭:“最后一位现代主义建筑大师”贝聿铭是被誉为“最后一位现代主义建筑大师”的建筑师,他的作品代表了现代主义建筑的巅峰之作。

贝聿铭于1920年出生在中国广东,他曾在美国接受建筑学的教育,并在世界各地建筑事务所工作。

他的建筑作品融合了东西方文化和传统,展现出独特而充满艺术感的个人风格。

贝聿铭的作品多样而广泛,从宏伟的国家剧院到博物馆、图书馆、教堂和住宅等,无一不展现出他对于建筑的深入思考和创造力。

他善于利用空间和光线,创造出具有戏剧性和情感的建筑作品。

贝聿铭的建筑作品注重与周围环境的融合,他尊重现有的自然和城市环境,并通过建筑来提升和改善它们。

其中最著名的作品之一是被誉为“现代世界七大奇迹”之一的法国巴黎的卢浮宫玻璃金字塔。

贝聿铭在1983年设计了这座标志性建筑,它将卢浮宫的主入口从面朝塞纳河的侧门转移到了光线充足的广场上。

这座金字塔的设计引起了巨大的争议,但最终它成为了法国的象征性建筑之一,吸引了全世界的游客。

贝聿铭的作品不仅仅是建筑的外观,他注重建筑与人的互动和使用体验。

他的设计强调人们在建筑中的感官体验和情感共鸣。

他将建筑视为一个与周围环境和人们互动的艺术作品,而不仅仅是一个功能性的结构。

贝聿铭的建筑作品旨在创造出舒适、引人入胜的空间,激发人们的想象力和创造力。

贝聿铭不仅在设计上独树一帜,他也对于传统建筑和文化保护有着深远的影响。

他致力于保护和重建一些具有历史意义的建筑,如北京颐和园和德国柏林的柏林大教堂。

他不仅仅是一个建筑家,同时也是一个历史保护和文化传承的倡导者。

贝聿铭的建筑作品影响了整个世界的建筑界,他的设计理念和创造力同样也影响了未来的建筑师们。

他坚持独立思考和创新,并通过自己的作品展示了建筑与艺术、文化的紧密联系。

他的建筑作品不仅仅是为了满足功能需求,更是通过创造美和提升人们的生活质量来影响人们的心灵。

贝聿铭在2019年离世,他的离去让建筑界失去了一位伟大的先驱者和创造者。

他的建筑遗产将继续影响和启发着后人。