现代建筑大师贝聿铭

- 格式:doc

- 大小:14.50 KB

- 文档页数:4

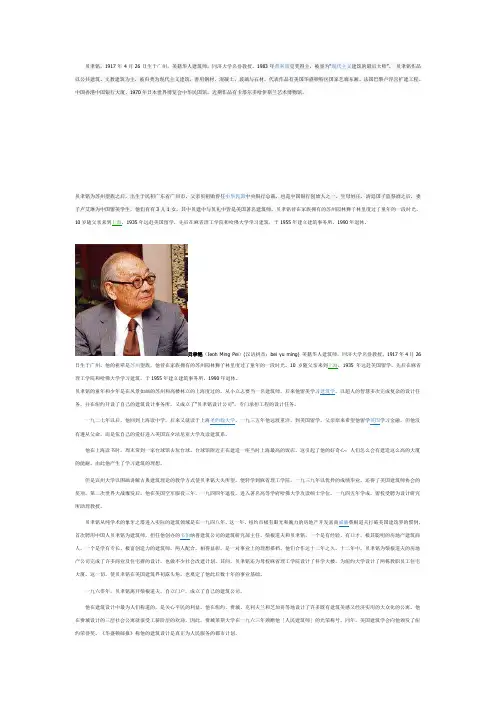

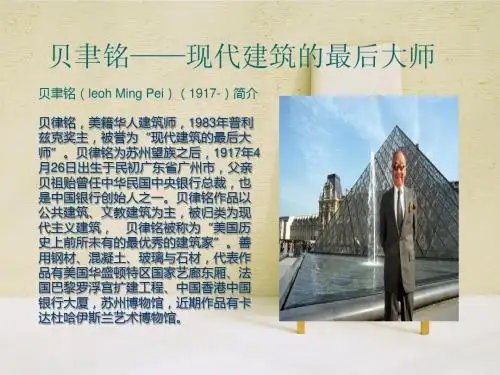

贝聿铭,1917年4月26日生于广州,美籍华人建筑师,同济大学名誉教授。

1983年普利策克奖得主,被誉为“现代主义建筑的最后大师”。

贝聿铭作品以公共建筑、文教建筑为主,被归类为现代主义建筑,善用钢材、混凝土、玻璃与石材,代表作品有美国华盛顿特区国家艺廊东厢、法国巴黎卢浮宫扩建工程、中国香港中国银行大厦、1970年日本世界博览会中华民国馆,近期作品有卡塔尔多哈伊斯兰艺术博物馆。

贝聿铭为苏州望族之后,出生于民初广东省广州市,父亲贝祖贻曾任中华民国中央银行总裁,也是中国银行创始人之一,生母姓庄,清廷国子监祭酒之后,妻子卢艾琳为中国留美学生,他们育有3儿1女,其中贝建中与贝礼中皆是美国著名建筑师。

贝聿铭曾在家族拥有的苏州园林狮子林里度过了童年的一段时光。

贝聿铭(Ieoh Ming Pei)(汉语拼音:bei yu ming) 美籍华人建筑师,同济大学名誉教授。

1917年4月26理工学院和哈佛大学学习建筑,于1955年建立建筑事务所,1990年退休。

贝聿铭的童年和少年是在风景如画的苏州和高楼林立的上海度过的,从小立志要当一名建筑师。

后来他留美学习建筑学,以超人的智慧多次完成复杂的设计任务,并在纽约开设了自己的建筑设计事务所,又成立了“贝聿铭设计公司”,专门承担工程的设计任务。

一九二七年以后,他回到上海读中学,后来又就读于上海圣约翰大学。

一九三五年他远渡重洋,到美国留学。

父亲原来希望他留学英国学习金融,但他没有遵从父命,而是依自己的爱好进入美国宾夕法尼亚大学攻读建筑系。

他在上海读书时,周末常到一家台球馆去玩台球。

台球馆附近正在建造一座当时上海最高的饭店。

这引起了他的好奇心:人们怎么会有建造这么高的大厦的能耐,由此他产生了学习建筑的理想。

但是宾州大学以图画讲解古典建筑理论的教学方式使贝聿铭大失所望,便转学到麻省理工学院,一九三九年以优异的成绩毕业,还得了美国建筑师协会的奖项。

第二次世界大战爆发后,他在美国空军服役三年,一九四四年退役,进入著名高等学府哈佛大学攻读硕士学位。

贝聿铭:“最后一位现代主义建筑大师”

贝聿铭是一位著名的现代主义建筑师,被誉为“最后一位现代主义建筑大师”。

他的

作品风格一直被视为现代主义建筑的代表之一,以精湛的设计技巧和富有创意的设计理念

而著称,给世人留下了许多经典的建筑杰作。

贝聿铭的父亲是著名的中国书法家贝葆华,从小就受到艺术熏陶。

他在上海长大,后

来到美国学习建筑。

在哈佛大学求学期间,他师从世界著名的建筑师沃尔特·格罗皮斯,

对现代主义建筑产生了深刻影响。

毕业后,他曾在洛杉矶市政厅和联合国总部等重要建筑

项目中担任设计师,创建了自己的建筑事务所,开始了自己的建筑生涯。

贝聿铭的设计风格独具匠心,他善于将建筑和自然环境融为一体,尽可能地利用自然

材料和光线等元素来创造出独特而优美的建筑设计。

他的设计作品包括了各种类型的建筑,如博物馆、图书馆、大学校园、商业中心等等。

其中,最著名的作品包括了美国华盛顿特

区的国家广场,中国北京的国家大剧院以及美国纽约的双子塔等。

贝聿铭的建筑风格带有浓郁的文化气息,他善于将不同的文化元素融合到建筑设计中,创造出独特而富有魅力的建筑作品。

他曾表示,“现代主义建筑的核心是功能性和纯粹性,但这并不意味着我们应该摒弃文化传统和历史性,相反,我们应该在建筑设计中注重文化

传承和历史价值。

”

贝聿铭的建筑作品不仅是建筑界的杰出代表,也是文化与艺术的精华之一。

他的建筑

作品不仅具有实用性和美学价值,更是对人类文化、历史和传统的珍贵贡献。

他的去世,

让建筑界失去了一位伟大的建筑大师,但他的精神和作品将永远被后人铭记和传承。

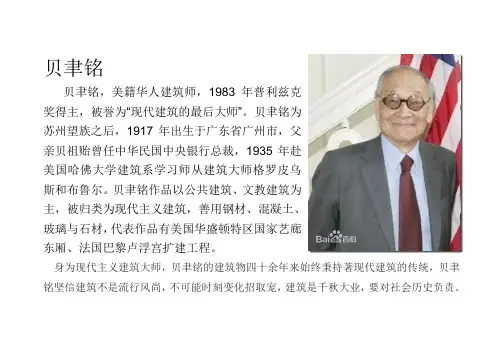

贝聿铭,美籍华人建筑师,1983年普利兹克奖得主,被誉为“现代建筑的最后大师”。

贝聿铭为苏州望族之后,1917年出生于广东省广州市,父亲贝祖贻曾任中华民国中央银行总裁,1935年赴美国哈佛大学建筑系学习师从建筑大师格罗皮乌斯和布鲁尔。

贝聿铭作品以公共建筑、文教建筑为主,被归类为现代主义建筑,善用钢材、混凝土、玻璃与石材,代表作品有美国华盛顿特区国家艺廊东厢、法国巴黎卢浮宫扩建工程。

身为现代主义建筑大师,贝聿铭的建筑物四十余年来始终秉持著现代建筑的传统,贝聿铭坚信建筑不是流行风尚,不可能时刻变化招取宠,建筑是千秋大业,要对社会历史负责。

中国情缘贝聿铭一九三五年赴美国求学,之后在大洋彼岸成家立业,功成名就,至今已整整七十八个年头。

但他对中国的一片深情,依然萦系于怀。

他祖籍苏州,生于广州,所以他常对人称“我是苏州人”、“我是广州人”。

他的夫人卢爱玲曾在美国卫斯理学院念书,后来在哈佛大学攻造园设计。

夫妇俩至今仍能讲一口流利的普通话、广州话、上海话和苏州话。

平时的衣着打扮、家庭布置与生活习惯依然保持着中国的传统特色。

他们有三子一女,三个儿子的名字都有一个“中”字。

依次是贝定中、贝建中、贝礼中。

女儿叫贝莲,也是典型的中国化的名字。

七十年代初,贝聿铭首次回到阔别近四十年的中国探亲观光。

心中有无限的感慨,以后他又多次来到中国。

他在海外曾深情地说过:“我的根在中国,中国对我的牵引非常大,所以我不论哪一次回去,都觉得像是回到了自己的家。

”“多变的是我的建筑设计,不变的是我的中国心。

”卢浮宫玻璃金字塔东馆苏州博物馆香港中银大厦。

贝聿铭:“最后一位现代主义建筑大师”贝聿铭(Ieoh Ming Pei)是20世纪最杰出的建筑师之一,被誉为“最后一位现代主义建筑大师”。

他带着文明的智慧和工匠精神,创造了许多举世闻名的建筑作品,给世界留下了不可磨灭的遗产。

本文将从他的生平经历、代表作品及思想风貌等方面对贝聿铭这位建筑大师进行阐述。

贝聿铭是1920年4月26日出生在中国广东省广州市一个富裕家庭。

他的父亲是中国最早的博士之一,母亲则是一位热爱艺术的女性。

在贝聿铭成长的环境中,充满了书香气息和美的熏陶。

1935年,贝聿铭随家人移居美国,就读于麻省理工学院。

在那里,他接受了严谨的工程训练,对建筑产生了浓厚的兴趣。

后来他在哈佛大学继续深造,获得了建筑学硕士学位。

在贝聿铭的建筑实践生涯中,代表作品数不胜数,其中最著名的当属卢浮宫玻璃金字塔。

作为卢浮宫的主入口,玻璃金字塔自1989年以来成为了巴黎市标志性建筑之一,也成为贝聿铭的代表作品之一。

这座建筑以其独特的外形和巧妙的结构设计,成为了一种新型的建筑风格,被誉为现代主义建筑的杰作。

贝聿铭还创作了许多其他著名的建筑作品,如迪拜的穆罕默德·本·拉希德图书馆、美国的约翰·F·肯尼迪图书馆等。

在贝聿铭的建筑理念中,体现出了他对“人文精神”的追求。

他认为建筑应当融入自然,与环境和谐相处,体现出人的情感和审美。

他的建筑作品往往兼具现代性和人文性,注重空间的运用和建筑的形式美。

他的作品凸显了建筑艺术与人性关怀的完美结合,成为了现代建筑中的瑰宝。

贝聿铭在其漫长的职业生涯中,获得了无数的荣誉和奖项,其中最重要的当属1983年获得的美国国家建筑奖。

他还是20世纪最伟大的建筑师之一,并成为了建筑史上的传奇人物。

他的辉煌成就和对建筑艺术的贡献,为世人所赞颂和传颂,成为了一代人心中永恒的名字。

尽管贝聿铭在建筑界享有盛誉,但他的一生并非一帆风顺。

在创作玻璃金字塔时,曾遭遇到了诸多困难和质疑。

【名人故事】华裔建筑设计第一人贝聿铭贝聿铭是一位享誉世界的建筑设计大师,是华人建筑设计领域的第一人。

他生于中国广州,在美国学习和工作了几十年,并创造了一系列具有划时代意义的建筑作品。

他的设计风格独特,被誉为“现代建筑之父”。

贝聿铭于1917年出生在广州,父亲是一位药店老板。

他自幼爱好绘画和设计,并在年幼时曾经参观过毛泽东、周恩来等人的府第,这些府第深深地影响了他的设计理念和风格。

1935年,贝聿铭赴美国留学。

他在耶鲁大学学习建筑,在那里遇到了以莱·柯布西埃为代表的现代主义建筑师,对他产生了深远的影响。

毕业后,他在波士顿建筑事务所工作,并在那里设计了一系列商业和住宅建筑。

1945年,贝聿铭来到了纽约市,加入了一家著名的建筑事务所。

他的才华很快得到了认可,成为了该公司的合伙人。

20世纪50年代,贝聿铭设计了美国驻土耳其大使馆,在那里他采用了半地下式的设计手法,使大使馆既能在土耳其的强烈阳光下保持凉爽,又能够和周围的环境完美地协调。

这个项目使得贝聿铭在建筑界声名大噪。

之后,贝聿铭在世界各地设计了许多跨世纪的建筑,包括法国巴黎的蓬皮杜艺术中心、香港的中银大厦、北京的国家大剧院等。

这些建筑作品充分体现了他的设计风格:简洁明了、现代感十足、充满创造性。

贝聿铭被誉为建筑史上最伟大的建筑师之一,他的设计风格影响了世界上众多的建筑师。

他坚持并推崇现代主义建筑,认为建筑的任务是为人们创造一个舒适、健康、美丽的居住、工作和生活空间。

除了建筑设计方面,贝聿铭还非常重视环境保护和社会责任。

在他眼中,建筑不仅要美观、实用,还要环保、节能,为社会创造更多的价值。

他着手推广可持续发展和环境保护等理念,为人们创造了更为美好的生活。

2019年3月29日,贝聿铭因心脏衰竭离世。

他的去世让世界建筑界深感失落,但他的建筑作品和设计理念将永远留存下来,为后人提供无限的启示和指引。

建筑大师:贝聿铭(Pei,Leoh Ming)美国籍,美国著名建筑学家,他是当前世界成就最高、最负盛誉的建筑大师之一。

1940年美国麻省理工学院获学士学位,1946年美国哈佛大学建筑设计学院获硕士学位。

1955年创建贝聿铭事务所至今。

美国艺术与科学学院院士。

50年代末60年代初,贝聿铭在继承第一代现代建筑大师的基本建筑原则的基础上逐渐形成了自己的建筑风格,设计建成一批影响很大的建筑,其中美国大气研究中心、肯尼迪纪念图书馆等表现了建筑形象与自然环境的有机结合。

华盛顿国家美术馆东馆是贝聿铭建筑事业中极为成功的一例。

在巴黎罗浮宫的扩建中,创造性地解决了把古老宫殿改造成现代化美术馆的一系列难题,取得极大成功,享誉世界。

贝聿铭对北京城市规划提出过重要建议。

他在北京香山饭店的设计中,努力探索一条把现代建筑特征与中国民族特色相统一的可行之路,为丰富中国新建筑发展道路方面做了重要贡献,为北京城市建设规划起到了重要的推动作用。

1996年6月当选为中国工程院外籍院士。

建筑大师贝聿铭所获荣誉:·美国建筑学会金奖·法国建筑学院金奖·日本帝赏奖·普利兹建筑奖·自由奖(Medal Of Liberty)章(1986年里根总统颁予) 建筑大师贝聿铭代表作品:·肯尼迪总统图书馆·卢浮宫金字塔·旧金山公共图书馆·北京中国银行总行大厦·埃佛森美术馆·日本美秀博物馆·香港中国银行大厦·香山饭店·梅尔森音乐厅·美国国家大气研究中心苏州博物馆新馆·美国国家美术馆东馆·摇滚音乐殿堂·贾维兹中心生平简介:1956年- 1963年东海大学路思义教堂,台湾台中市1961年- 1967年国家大气研究中心,科罗拉多州Boulder1962年- Place Ville-Marie,加拿大蒙特利尔1968年- 1974年基督教科学中心,马萨诸塞州波士顿1968年- Everson Museum of Art,纽约州雪城1969年- Cleo Rogers Memorial Library,印第安纳州哥伦布1969年- 1975年John Hancock Center,伊利诺斯州芝加哥1971年- Harbor Towers1972年- 达拉斯市政厅美国德州达拉斯1973年- 约翰逊艺术馆,康乃尔大学,纽约州Ithaca1974年- 1978年国家美术馆东馆,华盛顿1976年- 罗彻斯特大学Wilson Common,纽约州罗彻斯特:纽约时报选为当时全美最佳的前十大学生活动中心建筑1977年- 汉考克大厦,马萨诸塞州波士顿当时单块玻璃面积最大的全玻璃幕墙建筑,由于当时玻璃幕墙的技术不够成熟,大厦建成初期曾经出现过玻璃脱落的事故,后经过技术改进得以解决。

贝聿铭:“最后一位现代主义建筑大师”贝聿铭是被誉为“最后一位现代主义建筑大师”的建筑师,他的作品代表了现代主义建筑的巅峰之作。

贝聿铭于1920年出生在中国广东,他曾在美国接受建筑学的教育,并在世界各地建筑事务所工作。

他的建筑作品融合了东西方文化和传统,展现出独特而充满艺术感的个人风格。

贝聿铭的作品多样而广泛,从宏伟的国家剧院到博物馆、图书馆、教堂和住宅等,无一不展现出他对于建筑的深入思考和创造力。

他善于利用空间和光线,创造出具有戏剧性和情感的建筑作品。

贝聿铭的建筑作品注重与周围环境的融合,他尊重现有的自然和城市环境,并通过建筑来提升和改善它们。

其中最著名的作品之一是被誉为“现代世界七大奇迹”之一的法国巴黎的卢浮宫玻璃金字塔。

贝聿铭在1983年设计了这座标志性建筑,它将卢浮宫的主入口从面朝塞纳河的侧门转移到了光线充足的广场上。

这座金字塔的设计引起了巨大的争议,但最终它成为了法国的象征性建筑之一,吸引了全世界的游客。

贝聿铭的作品不仅仅是建筑的外观,他注重建筑与人的互动和使用体验。

他的设计强调人们在建筑中的感官体验和情感共鸣。

他将建筑视为一个与周围环境和人们互动的艺术作品,而不仅仅是一个功能性的结构。

贝聿铭的建筑作品旨在创造出舒适、引人入胜的空间,激发人们的想象力和创造力。

贝聿铭不仅在设计上独树一帜,他也对于传统建筑和文化保护有着深远的影响。

他致力于保护和重建一些具有历史意义的建筑,如北京颐和园和德国柏林的柏林大教堂。

他不仅仅是一个建筑家,同时也是一个历史保护和文化传承的倡导者。

贝聿铭的建筑作品影响了整个世界的建筑界,他的设计理念和创造力同样也影响了未来的建筑师们。

他坚持独立思考和创新,并通过自己的作品展示了建筑与艺术、文化的紧密联系。

他的建筑作品不仅仅是为了满足功能需求,更是通过创造美和提升人们的生活质量来影响人们的心灵。

贝聿铭在2019年离世,他的离去让建筑界失去了一位伟大的先驱者和创造者。

他的建筑遗产将继续影响和启发着后人。

贝聿铭:“最后一位现代主义建筑大师”贝聿铭,原名贝显廉,是中国著名的建筑师之一,被誉为“最后一位现代主义建筑大师”。

他出生于中国广东佛山,后随家人迁至香港,后又移居美国。

贝聿铭在建筑设计上融合了东西方文化的精髓,以其独特的建筑风格,为世人留下了许多令人叹为观止的建筑作品。

贝聿铭在建筑设计上注重“人本主义”,他认为建筑设计应该以人的需求为中心,并通过建筑来创造有利于人类生活和发展的环境。

他倡导使用自然材料和形式简洁的设计语言,力求将建筑与自然环境融为一体。

他的作品充满了对空间、光线和材料的独特理解和处理,给人以宽广、舒适和和谐的感受。

贝聿铭设计的作品遍布全球,涵盖了不同类型的建筑,包括博物馆、剧院、体育场馆、商业综合体等。

其中最著名的作品之一是中国国家大剧院,位于北京市中心的中轴线上,是中国文化的象征之一。

中国国家大剧院由三个巨大的曲面钢结构组成,整体呈现出流线型的外形,与周围的自然环境和谐一致。

建筑内部则有一个巨大的音乐厅和一个歌剧院,提供了良好的音响效果和观赏体验。

贝聿铭的建筑作品在世界范围内获得了广泛的赞誉和认可,他被誉为“现代建筑宗师”,也是孜孜不倦地为人类环境提供更美好空间的弘扬者。

他的设计充满了对人类生活与自然环境的思考和关爱,从而使得他的作品在人们心中留下了深刻的印象。

贝聿铭的辞世令全球建筑界感到十分惋惜。

2019年5月16日,贝聿铭因年迈离世,享年102岁,世界失去了一位伟大的建筑大师。

他留下了众多的建筑继承人,他们将继续贝聿铭的使命,通过建筑设计为人类创造更美好的生活环境。

纵使贝聿铭已经离去,他的建筑作品将永远熠熠生辉,成为世人学习和崇敬的楷模。

现代建筑主义大师—贝聿铭前言:贝聿铭,美籍华人建筑师,1983年普利兹克奖得主,被誉为“现代建筑的最后大师”。

贝聿铭为苏州望族之后,1917年出生于广东省广州市,父亲贝祖贻曾任中华民国中央银行总裁,1935年赴美国哈佛大学建筑系学习师从建筑大师格罗皮乌斯和布鲁尔。

贝聿铭作品以公共建筑、文教建筑为主,被归类为现代主义建筑,善用钢材、混凝土、玻璃与石材,代表作品有美国华盛顿特区国家艺廊东厢、法国巴黎罗浮宫扩建工程。

设计理念:建筑界人士普遍认为贝聿铭的建筑设计有三个特色:一是建筑造型与所处环境自然融合。

二是空间处理独具匠心。

三是建筑材料考究和建筑内部设计精巧。

这些特色在“东馆”的设计中得到了充分的体现。

纵观贝聿铭的作品,他为产业革命以来的现代都市增添了光辉,可以说与时代步伐一致。

到了1988年,贝聿铭决定不再接受大规模的建筑工程,而是改为慎重地选择小规模的建筑,他所设计的建筑高度也越来越低。

美秀美术馆更明显地显示了晚年的贝聿铭对东方意境,特别是故乡那遥远的风景——中国山水理想风景画的握憬。

日本的评论界讲得好,这件作品标志着贝聿铭在漫长的建筑生涯中一个新的里程。

建筑构造之意境人们常常埋怨建筑受到各种限制、而无法实现初衷。

但常常又由于有了限制,优秀的创造才得以体现,美秀美术馆就是一件绝好的范例。

1997年1月21日贝聿铭在纽约曾接受过一次记者的采访,他认为:“我感谢KERK,我的老朋友,构造的形态当然被地形所左右,根据当地的规定,总面积为一万七千平方米的部分,大约只允许两千平方米左右的建筑部分露出地面,所以美术馆80%的部分必须在地下才行。

”现在我们看到完成的这个超过我们想象的建筑,可以说是被约束下的杰作,在制约中,我们看到了贝聿铭的天才手笔。

从外观上只能看到许多三角、棱形等玻璃的屋顶、其实那都是天窗,一但进入内部,明亮舒展的空间超过人们的预想。

整个建筑由地上一层和地下两层构成,入口在一层,进正门之后仰首看去,天窗错综复杂的多面多角度的组合,成为你对这个美术馆的重要记忆。

现代建筑大师贝聿铭

现代建筑大师贝聿铭

有人说他是狂徒,以一介华人身份,将一座晶莹剔透的金字塔搬进了法国人的“圣地”卢浮宫; 有人说他堪比外交家,顶着建筑师的名号,在国家元首与上流社会间游走。

他的作品每每造价惊人,引发争议无数;他被尊为大师,却几乎没留下理论著述。

贝聿铭,美籍华人建筑师,1983年普利兹克奖得主,被誉为“现代建筑的最后大师”。

贝聿铭为苏州望族之后,出生于民初广东省广州市,父亲贝祖贻曾任中华民国中央银行总裁,也是中国银行创始人之一。

贝聿铭作品以公共建筑、文教建筑为主,被归类为现代主义建筑,善用钢材、混凝土、玻璃与石材,代表作品有美国华盛顿特区国家艺廊东厢、法国巴黎罗浮宫扩建工程、中国香港中国银行大厦,苏州博物馆等。

1935年,18岁的贝聿铭到宾夕法尼亚大学学习建筑。

宾大崇尚古典主义,要求学生必须像画家一样拥有过硬的画功,贝聿铭感觉自己学的更像是美术。

于是只呆了两周,凭借少年老成的举止和优异的成绩,他转学到了麻省理工学院,但他学的还是这种简单枯燥、必将被淘汰的古典学科。

当时新的建筑风潮正在欧洲兴起,拒绝古典主义繁复的概念,倾向简明的线条,注重实用价值,反对华而不实的形式主义,这对刚从古老中国走出的青年贝聿铭来说,是一波很大的冲击。

经过深思熟虑,在麻省理工毕业后,贝聿铭转赴哈佛大学攻读研究生。

在这所当时最激进的学府中,他学到了光线对于建筑的重要性,进一步领会了现代主义的实用和简约。

在欧洲,贝聿铭看了很多现代派建筑,剩下的时间,他都扎在教堂里。

他说:用石头能建造这么高大、壮观的建筑,非常了不起。

建筑师的眼睛必须学会观察,才能让你了解不同建筑的内涵。

战后的美国纽约百废待兴,在哈佛短暂的留校任教后,贝聿铭做出了一个让导师和同学目瞪口呆的决定,受邀加盟纽约地产大亨泽肯道夫(Zeckendorf)的地产公司,从事商业房地产的规划和设计。

战后庞大的需求,让贝聿铭在Zeckendorf公司的12年间,在全美范围内承接了无数城市规划和将贫民窟转化为廉价居民房的工程,积累下许多大型工程的经验。

从哈佛到Zeckendorf的地产公司,是贝聿铭接近美国权力核心的第一步,这是贝聿铭的聪明之举。

但在教授和同学眼中,他摒弃哈佛的光明前景、弃教从商是不可理喻的。

有人说:时代不同了,建筑师为房地产开发商服务,是建筑业既成惯例的一次突破。

也有人说,这是贝聿铭想要摆脱他一直追随的现代主义纸上谈兵的困境,希望脚踏实地地接受市场的考验;建筑固然具有艺术性,但却又不像油画和诗歌一样是单纯的艺术品,建筑必须走出去,在现实中为民众服务。

贝聿铭自己是怎么想的,没有人知道。

我们所知的就是,在与贝聿铭携手打下12年江山后,由于冒进,Zeckendorf破产了。

走出Zeckendorf的阴影、贝聿铭决定独立创业,成立自己的事务所。

贝聿铭也一向希望世人透过他的建筑了解他,《贝聿铭谈贝聿铭》便是一个窗口。

它首次详细地谈论他的作品、生活、他受到的影响、学到的人生箴言,以及他对于完美的不懈追求。

贝聿铭得以在世界各地发挥他的建筑天才,风光之外,更多的是劳作的艰辛和世俗的挑战。

而他自己最得意的作品,正是遭受世人非议后被证明是杰作的那几件。

一是卢浮宫的玻璃金字塔,他主张卢浮宫的丰富收藏应向大众开放,用马罗的话来说:“让人类最杰出的作品给最多的人来欣赏。

”傲慢的法国人可不是这么想的,他不得不一再提醒那些评论家:石头金字塔与玻璃金字塔毫无关系,前者为死人而建,后者则为活人而造。

“卢浮宫的设计案是一生中难得再有的挑战,从头到尾,卢浮宫的设计共花了13年的时间,我是不想再设计一座卢浮宫了。

这个设计

案一开始就很坎坷,抨击没有停过……在我们公开展示金字塔设计之后的1984年到1985年之间,争论已到了白热化的程度,我也在巴黎街头遭到不少白眼。

”如今,卢浮宫的金字

塔常常与埃菲尔铁塔一起被公认为是巴黎的标志和象征。

他在香港遇到的挑战是中国特色的“风水”。

“风水的起源是对自然力量的信仰,后来却演变成一种迷信。

在香港做建筑设计很难避开这个问题,那里有不少风水师专门负责建筑物的选址、方位和造型等等。

我对此虽有所知,但没有太当真,然而中国银行大厦的设计一出炉,便受到了比卢浮宫更为激烈的抨击。

当然,原因并不相同,他们指责大厦有太多的尖角,认为这些尖角犹如锋利的刀口,会给周围建筑带来厄运,还有其他的很多反对意见。

还好,我的客户始终站在我这一边。

”对世界而言,贝聿铭的独到之处是心中不绝如缕的中国园林教养;而对中国而言,贝聿铭必须用自己的建筑证明只有把老祖宗的东西去劣存优,才能屹立于世界建筑之林。

他的尝试是有启发意义的。

美国国家艺术馆东馆后,美国建筑师学会设计奖和普利茨克奖接踵而来,贝聿铭在美国的声誉到达了顶峰。

而卢浮宫改建工程则让他踏上了世界的舞台,跨入世界一线建筑师之列。

而那时,他也已经年逾古稀。

2006年10月,89岁高龄的贝聿铭完成了他的收山之作,苏州博物馆新馆。

这座集贝聿铭现代主义几何学与苏州古典园林神韵于一身的建筑,与贝聿铭儿时经常玩耍的私家园林狮子林,只有一箭之隔。

时隔四十年之后,世界建筑大师贝聿铭回到了中国,就如同宿命一样,通过他随心所欲的作品,以另一种方式实现了轮回。

有人说贝聿铭的勤奋、坚韧、贵族气和外交手段,是他成功的强大助力。

也有人说,他的东方血统和西方生活经历,才是他最大的财富。

许多移民都会在异国的文化中迷失,找不到真正的归宿,身为一个文化缝隙中的优雅摆渡人,贝聿铭可以说是鱼与熊掌兼得,他吸收西方先进的文化,同时又不放弃自己优良的传统。

在纽

约的街头,人们经常能够看到这位华裔老人,正健步如飞,像年轻人一样敏捷地赶路回家。

人们也同样能够在唐人街看到他,美滋滋的品尝着毛蟹和凤爪。