通过能力计算

- 格式:doc

- 大小:87.00 KB

- 文档页数:4

6 车站通过能力计算6.1 到发线通过能力计算到发线通过能力计算采用利用率进行计算,依照以下步骤进行。

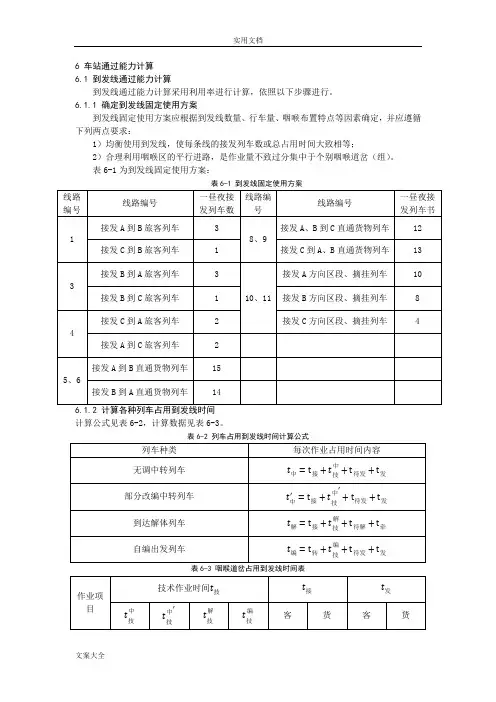

6.1.1 确定到发线固定使用方案到发线固定使用方案应根据到发线数量、行车量、咽喉布置特点等因素确定,并应遵循下列两点要求:1)均衡使用到发线,使每条线的接发列车数或总占用时间大致相等;2)合理利用咽喉区的平行进路,是作业量不致过分集中于个别咽喉道岔(组)。

表6-1为到发线固定使用方案:表6-1 到发线固定使用方案6.1.2 计算各种列车占用到发线时间计算公式见表6-2,计算数据见表6-3。

表6-2 列车占用到发线时间计算公式表6-3 咽喉道岔占用到发线时间表由此确定各种列车占用到发线时间为: 无调中转列车 中 接技中 待发 发 min 部分改编中转列车 中接技中待发 发 min 到达解体列车 解 接 技解待解 牵 min 自编出发列车 编 转技编待发 发 min再根据计算到发线总占用时间公式中 中 中 中解 解 机 机 固 其他式中: 固为一昼夜固定作业占用时间(指旅客列车占用) 其他为一昼夜其他作业占用的时间得各车场办理各种列车占用到发线总时间可列表计算,见表6-4。

将到发场分为两部分,到发场1设有4条到发线(3、4、5、6道),到发场2设有4条到发线(8、9、10、11道)。

表6-4 各车场占用到发线时间6.1.3 计算到发线通过能力利用率根据到发线通过能力利用率计算公式固空固式中:M为用于办理列车到发技术作业线路数;为到发线空费系数,其值可取0.15-0.2,本次作业计算中取0.2 空得:到发场1的利用率为:固()()空固到发场2的利用率为:固()()空固根据到发线通过能力计算公式式中:为列入计算中一昼夜到发线接发某方向某种列车的列数得分方向按列车种类别的到发线能力计算表,见表6-5。

6-5 分方向列车种类别到发线通过能力计算表A方向:接列,发列B方向:接列,发列C方向:接列,发列为了衡量列车到发线的负荷,按车场别计算到发线的接发车通过能力,此时无调中转列车一接一发计一列,有调中转列车解体一列计一列,编组一列计一列。

港口通过能力计算一、港口通过能力的概念港口通过能力是指港口在一定时期(年、月、日)内,在一定的技术装备和劳动组织条件下,所能装卸货物的最大数量。

港口通过能力可分为理论通过能力、营运通过能力和后备通过能力。

港口理论通过能力也就是港口饱和通过能力或最大通过能力。

它是港口本身所固有的生产能力,不考虑港口生产经营经济效益时所能达到的最大能力。

其定义是:港口在一定时期(通常一年)内,在既定的港口设施、劳动力和生产组织与管理水平的条件下,最大限度地利用港口各生产要素所能装卸的—定结构的货物的自然吨数。

理论通过能力由营运通过能力和后备能力两部分所组成。

港口营运通过能力也就是港口的实际通过能力,它是港口编制生产计划和进行综合平衡的、依据。

其定义是:在一定时期(通常是一年)内,在既定的港口设施、劳动生产率和生产组织与管理水平的条件下,港口各生产要素在得到合理利用时所能装卸的一定结构的货物的自然吨数。

所谓“合理利用”是指在经济效益最好时的利用程度。

港口营运通过能力与理论通过能力的区别在于生产要素的利用程度不同后备通过能力则是应付运输工具或货物密集到港时所需要的那部分生产能力,在非高峰时则以闲置状态存在。

在理论通过能力一定时,扩大后备通过能力,就是压缩营运通过能力,这样可以缩短船舶排队时间,但会提高港口成本;反之,虽然可以降低港口企业成本,提高其经济效益,但却会延长船舶在港排队时间,增加货主和船东负担。

因此,当理论通过能力为一定时,生产任务不同,经济效益也不同。

因此,不同的后备通过能力,经济效益不同。

二、影响港口通过能力的主要因素(一)货类货类对通过能力的影响主要表现为,不同的种类的货物及其特性,包括货物批量、包装形式、单件重量、运输形式(如散装、包装等)、在流向和时间上的分布特征等,对装卸工艺和装卸条件的要求不同,港口生产作业的复杂程度不同,对港口生产资源的占用也不同。

(二)港口总体布局和码头专业化程度港口的总体布局主要是指港口系统各组成部分的规模与结构关系,包括码头岸线的布置形式、港池尺寸、陆域面积、水域面积、库场与码头泊位的相对位置、装卸工艺系统、作业区的划分以及港内交通线路的布置等。

航道通过能力的计算方法赵智帮;李鑫【摘要】By now, many researches are carried out for the best way to calculate the channel navigable capacity, but no one can be ascertained as the standard calculation method. Based on the analysis of the relevant research deliveraies, it is simple and convenient to adopt the utilization ratio way for calculating the channel navigable capacity. In that case, different navigable capacity calculation methods are educed respectively for oneway, two-way and compound channels. The above will provide the reference for the design of similar channel projects in the future.%目前国内关于航道通过能力方面的研究成果较多,但未能形成被业界广泛认可的计算方法.基于对相关研究成果的分析认为,采用“利用率法”计算航道通过能力较为简便可行,并分别推导出适用于单向、双向和复式航道的通过能力计算公式,可供今后同类航道工程的设计参考.【期刊名称】《港工技术》【年(卷),期】2011(048)006【总页数】4页(P15-18)【关键词】航道工程;通过能力;单向航道;双向航道;复式航道;利用率【作者】赵智帮;李鑫【作者单位】中交第一航务工程勘察设计院有限公司,天津300222;中交第一航务工程勘察设计院有限公司,天津300222【正文语种】中文【中图分类】U612.32近年来我国几大港口的年吞吐量陆续达到或超过亿t,年到港船舶数量也增至数万艘次,其中某些港口的航道已经达到饱和或超饱和状态。

渔港海船闸通过能力的计算方法顾宽海;周旋;汤丽燕【摘要】船闸通过能力是确定船闸规模的重要因素.渔港海船闸大都处于复杂潮位条件下,合理的计算船闸的通过能力变得极为重要.基于船舶通航安全所需水深和潮汐情况,建立某潮水位累积频率下的实际潮位计算模型,同时将通过能力计算分为平潮期和非平潮期.其中对非平潮期通过能力的计算方法进行修正,考虑船舶在闸室内的移泊时间,同时引入"单元船舶(队)"概念,简化船型的选取和组合,使得一个闸次过闸船舶数的确定更方便、准确.平潮期通过能力计算基于船舶通航水深和潮汐特征,采取一定的船闸营运组织模式,考虑船闸营运组织模式对船舶通航的影响,同时考虑船闸的服务水平的影响,使计算结果更为合理.%The ship lock capacity is one of the most important factors to determine the size of ship lock. The sea ship lock in fishing port is almost under the complicated hydrologic condition, and it becomes extremely important to calculate the capacity reasonably. Based on the water depth for ships ' safety navigation and the characteristics of hydrologic condition, we establish the actual tidal time calculating model under cumulative frequency of certain high tide level, and divide the capacity into flat tide period and tide period. Considering time that ship move in the lock, we revise the calculating method of traffic capacity in tide period, and introduce the concept of unit ships. The concept can simplify the selection and combination of ship types, and the determination the number of ships in one lockage is more convenient and accurate. The calculation of traffic capacity in flat tide period is based on the water depth and the tide waves under special organization model. Theinfluences of organization form of ship lock operation and the service level also should be considered to make the result more reasonable.【期刊名称】《水运工程》【年(卷),期】2017(000)012【总页数】5页(P135-139)【关键词】复杂潮位;船闸;通过能力【作者】顾宽海;周旋;汤丽燕【作者单位】中交第三航务工程勘察设计院有限公司, 上海200032;中交第三航务工程勘察设计院有限公司, 上海200032;中交第三航务工程勘察设计院有限公司,上海200032【正文语种】中文【中图分类】U641随着我国经济快速发展,海洋经济作为重要经济增长点在社会经济发展中的地位日益突出。

计算题

1.已知某地铁线路车辆定员每节240人,列车为6节编组,高峰小时满载率为120%,且单向最大断面旅客数量为29376人,试求该小时内单向应开行的列车数。

2、已知某地铁线路采用三显示带防护区段的固定闭塞列车运行控制方式,假设各闭塞分区长度相等,均为1000米,已知列车长度为420米,列车制动距离为100米,列车运行速度为70km/h,制动减速度为2米/秒2,列车启动加速度为1.8米/秒2,列车最大停站时间为40秒。

试求该线路的通过能力是多少?

若该线路改成四显示自动闭塞,每个闭塞分区长度为600米,则此时线路的通过能力是多少?

3.已知某地铁线路采用移动闭塞列车运行控制方式,已知列车长度为420米,车站闭塞分区为750米,安全防护距离为200米,列车进站规定速度为60km/h,制动空驶时间为1.6秒,制动减速度为2米/秒2,列车启动加速度为1.8米/秒2,列车最大停站时间为40秒。

试求该线路的通过能力是多少?

4.已知某地铁线路为双线线路,列车采用非自动闭塞的连发方式运行,已知列车在各区间的运行时分和停站时分如下表,线路的连发间隔时间为12秒。

试求该线路的通过能力是多少?

区间运行时分A-B

B-C C-D D-E E-F F-G G-H

上行方向3’42’’

4’10’’3’52’’2’55’’3’30’’5’02’’4’25’’

下行方向3’35’’

4’05’’4’00’’3’02’’3’32’’5’00’’4’10’’

停站时分A B C D E F G H

上行方向40’’30’’50’’30’’30’’50’’30’’40’’

下行方向40’’30’’50’’30’’30’’50’’30’’40’’5.已知地铁列车在某车站采用站后折返,相关时间如下:前一

列车离去时间1.5分钟,办理进路作业时间0.5分钟,确认信号时间0.5分钟,列车出折返线时间1.5分钟,停站时间1分钟。

试计算该折返站通过能力。

6.已知某终点折返站采用站前交替折返,已知列车直到时间为40秒,列车侧到时间为1分10秒,列车直发时间为40秒,列车侧发时间为1分20秒,列车反应时间为10秒,

办理接车进路的时间为15秒,办理发车进路的时间为15秒。

试分别计算考虑发车时间均衡时和不考虑发车时间均衡时,该折返站的折返能力是多少?

7.已知线路上有大小交路两种列车,小交路列车在某中间折返站采用站前折返(直到侧发),已知小交路列车侧发时间为1分20秒,办理接车进路的时间为15秒,办理发车进路的时间为15秒,列车反应时间为10秒,列车直到时间为25

秒,列车停站时间为40秒;长交路列车进站时间为25秒。

试分别计算该中间折返站的最小折返能力和最大折返能力分别是多少?

8.已知线路上有大小交路两种列车,小交路列车在某中间折返站采用站后折返,已知小交路列车的相关时分为:列车驶出车站

闭塞分区时间为1分15秒,办理出折返线调车进路的时间

为20秒,列车从折返线至车站出发正线时间为40秒,列车反应时间为10秒,列车停站时间为40秒。

大交路列车的相关时分为:列车进站时间为30秒,列车停站时间为40秒,列车离去时间为30秒。

试分别计算该中间折返站的最小折返能力和最大折返能力分别是多少?

9.已知线路采用衔接交路方案,两交路在中间站双向折返,均为站前折返方式(直到侧发),

对于左边交路而言,已知列车侧发时间为1分20秒,办理接车进路的时间为15秒,办理发车进路的时间为15秒,列车反应时间为10秒,列车直到时间为25秒,列车停站时间为40秒;

对于右边交路而言,已知列车侧发时间为1分15秒,办理接车进路的时间为20秒,办理发车进路的时间为20秒,列车反应时间为10秒,列车直到时间为30秒,列车停站时间为30秒;

试分别计算左右交路列车在该中间折返站的最小折返能力和最大折返能力分别是多少?

10.已知线路采用衔接交路方案,两交路在中间站双向折返,均为站后折返方式,

对于左边交路而言,已知列车驶出车站闭塞分区时间为1分20秒,办理出折返线调车进路的时间为15秒,列车从折返线至车站出发正线时间为35秒,列车反应时间为10秒,列车停站时间为40秒;列车进站时间为25秒;列车入折返线时间为25秒;

对于右边交路而言,已知列车驶出车站闭塞分区时间为1分15秒,办理出折返线调车进路的时间为20秒,列车从折返线

至车站出发正线时间为40秒,列车反应时间为10秒,列车停站时间为40秒;列车进站时间为30秒;列车入折返线时间为30秒;

试分别计算左右交路列车在该中间折返站的最小折返能力和最大折返能力分别是多少?。