冠脉血栓分类与支架

- 格式:docx

- 大小:14.90 KB

- 文档页数:1

冠状动脉分叉病变的分类及介入治疗方法(全文)在经皮冠状动脉介入治疗(percutaneous coronary intervention,PCI)领域中, 冠状动脉分叉病变是目前具有挑战性的病变类型之一。

冠状动脉分叉部位血液形成湍流且局部剪切力高,易形成动脉粥样硬化斑块[1],冠脉分叉病变占经皮冠状动脉介人治疗总量的15%-20%[2]。

冠脉分叉病变解剖结构千变万化,且治疗过程中也会随时改变,目前尚无适用于所有分叉病变的手术方法。

尽管近年来进展非常大,其治疗策略仍存在争论。

通常分叉病变的手术治疗方式分为六类:(1)单支架技术(one-stent technique,OST);(2)支架球囊技术(stent with balloon technique,SBT);(3)支架对吻技术(kissing stent technique,KST);(4)T支架技术(T stenting technique.TST);(5)支架挤压技术(crush stenting technique,CRT);(6)Cullotte支架技术(Cullotte stenting technique,CUT)。

与简单冠状动脉病变的PCI治疗相比, 分叉病变介入治疗手术远期心血管事件发生率、术后再狭窄率及手术费用较高, 而临床预后较差、手术成功率较低[2]。

因此,冠脉分叉病变最合适的策略、最优化的技术策略不只是要达到最佳的即刻临床效果,更重要的是要获得最佳的长期预后效果:较低的再狭窄、主要不良心血管事件(major adverse cardiovascular events,MACE)的发生率等。

1.分叉病变的定义冠脉分叉病变是指冠脉主支、分支部位分别或同时存在的严重狭窄的病变,主要包括前降支一对角支病变,其次为回旋支一钝缘支病变、右冠状动脉远段病变和左主干末端分叉病变。

冠状动脉真性分叉病变(bifurcation coronary lesions,BCI)是指分叉部位2支血管均有>50%的狭窄病变,且病变累及分支(side branch,SB)血管开口。

7例冠状动脉支架血栓形成的案例分析

冠状动脉支架血栓形成是冠心病治疗中的一种不良事件。

本文将介绍7位患者的病例,探讨其冠状动脉支架血栓形成的原因、预防和治疗。

病例一:男性,70岁。

冠脉造影显示左主干狭窄80%、左前降支狭窄90%、右冠脉正常。

经PCI治疗,冠状动脉支架植入左主干和左前降支。

2个月后,出现心梗及多支血管

病变。

造影显示左主干、左前降支支架内形成血栓。

病人被紧急送往手术室接受旁路移植

手术。

病例七:女性,61岁。

冠脉造影显示左冠脉狭窄90%。

经PCI治疗,冠状动脉支架植

入左冠脉。

2个月后,患者突然发生心脏骤停。

紧急心脏复苏后进行冠状动脉造影,发现

血栓完全阻塞了支架。

病人接受血栓抽吸术和再次支架植入,恢复心脏功能。

通过以上病例的分析,可以发现冠状动脉支架血栓形成可能与以下因素有关:患者年龄、病变程度、支架类型、支架直径、支架长度等。

此外,药物治疗也可能影响血栓形成

的风险。

预防冠状动脉支架血栓形成可从以下方面入手:选择适当的支架,减少植入支架的次数;针对患者具体情况制定药物治疗方案,控制血脂和血压;术后定期随访,发现异常情

况及时处理。

治疗冠状动脉支架血栓形成可从以下方面考虑:针对患者具体情况进行药物治疗,如

使用抗凝剂、抗血小板等;进行血栓溶解或血栓抽吸术;再次支架植入等。

综上所述,冠状动脉支架血栓形成是PCI治疗中的重要不良事件,要选择适当的支架、制定个性化的药物治疗方案、定期随访、及时处理异常情况,早期预防和治疗是关键。

手术等级冠脉支架

冠脉支架是一种被广泛使用的医疗设备,用于治疗冠状动脉疾病,特

别是心肌梗死。

冠脉支架手术是一种介入性手术,是指通过导管和钳

子等工具将冠状动脉疾病部位的支架插入到患者体内,以进一步扩张

狭窄的血管,改善血流量。

根据手术的难度和风险等级,冠脉支架手

术被分为不同等级。

一级冠脉支架手术是最简单的手术,适用于冠状动脉轻度狭窄或闭塞。

手术过程较为简单,风险较低,适合于医生经验较少或还未掌握高级

技能的医生实施。

在一级手术中,患者的缺血症状通常可以迅速缓解。

二级冠脉支架手术适用于中度和重度狭窄或闭塞的冠状动脉。

这种手

术的难度和风险较一级手术有所增加,需要医生拥有更丰富的经验和

技能。

二级手术需要更加谨慎地处理血管,以确保手术成功的同时最

大限度地降低患者的风险。

二级手术成功率较高,但仍有一定的风险。

三级冠脉支架手术是最复杂和最高风险的手术。

它适用于冠状动脉狭

窄或闭塞严重的患者,可能存在与心脏功能和其他疾病相关的并发症。

在三级手术中,医生需要处理许多复杂的问题,包括针对不同类型的

狭窄进行不同的手术,保持血管的稳定性,以及控制术后的并发症。

虽然三级手术的成功率较高,但由于风险较大,需要经验丰富的专业

医生进行操作。

总之,冠脉支架手术的等级分为一级、二级和三级,根据手术的难度和风险等级来确定。

患者在接受手术前应该与其中的医疗专家详细沟通,了解手术的风险和可能的并发症,并根据手术者的专业建议进行选择。

心血管内科介入培训第八月答案1、简述导引导管的选择原则?学员回答:导引导管的选择要求造影显示同轴性好、支持力好及冠脉内压力好,基本选择原则应依据冠脉开口的解剖特点、升主动脉根部大小以及冠脉血管大小、部位。

2、评价导引导管的主要参数有哪些?如何获得良好的支撑力?学员回答:导管本身具有的支持力(被动支持力)而言,导引导管直径越大其支持力越强,一般做CTO或钙化、扭曲病变,需要支持力较好的传送系统,因此尽量使用7Fd的导引导管。

根据不同的血管形状,可以深插6F导引导管进入冠脉获取更大的支持力(主动支持),这时通过深插导引导管获取的主动支持力可能会明显大于导管本身所提供的被动支持力。

深插时,一定要注意血管走形、直径及导引导管的形状和直径,较直的导引导管(如短头、改良形状)和较细的导引导管便于深插和减小对冠脉的损伤,常选择6F或7F导引导管。

主要参数有:支持力、顺应性、内径大小、扭控性以及抗折性(安全性)。

3、导引导管操作的技巧是什么?冠脉开口方向不同时,如何合理地选择导引导管?学员回答:左冠开口于右冠或右冠窦是常见的冠脉畸形,选用JR4或Amplatz导引导管常可获得成功。

另一常见的冠脉畸形是右冠起源于左冠状窦,可用AL导引导管。

如果常规导引导管不能发现右冠开口,不可盲目、重复操作,应进行升主动脉造影或复习左冠造影影像,这样有助于发现冠脉开口。

目前对于左冠起源于左冠状窦前壁或无冠窦的冠脉畸形尚无适当的导引导管可选择,尤其是对于合并升主动脉扩张的病例,难度将更大。

冠脉起源异常 4. Left导管或Hockey-stick。

右冠解剖变异较大,因此右冠较左冠难以达到,而且右冠开口病变多见,如导管操作不当可直接造成开口的撕裂,因此选择指引导管应更加谨慎。

对于水平方向的RCA以及大部分近端病变,JR4导引导管就能满足要求。

当开口朝上呈牧羊钩状,JR4的管尖与右冠不能同轴,导丝和球囊或是受阻或是根本不能通过钩状近端,因此需要附加支持力,应考虑应用Amplatz 右冠状动脉回旋支血管成形术有时会因其内在的弯曲造成导丝以及球囊通过困难。

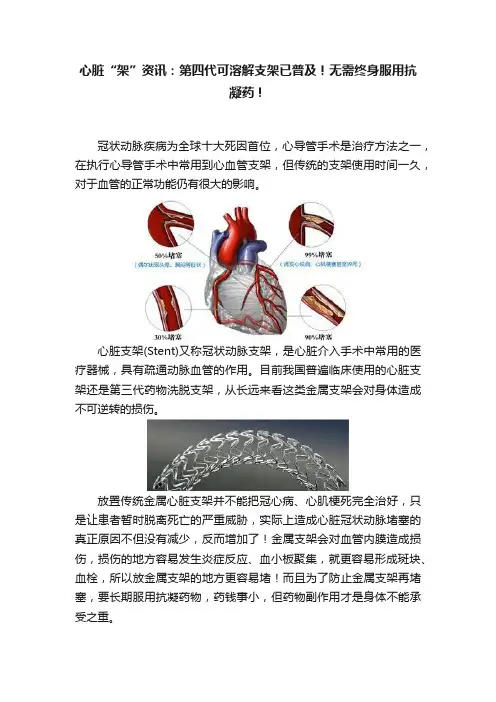

心脏“架”资讯:第四代可溶解支架已普及!无需终身服用抗凝药!冠状动脉疾病为全球十大死因首位,心导管手术是治疗方法之一,在执行心导管手术中常用到心血管支架,但传统的支架使用时间一久,对于血管的正常功能仍有很大的影响。

心脏支架(Stent)又称冠状动脉支架,是心脏介入手术中常用的医疗器械,具有疏通动脉血管的作用。

目前我国普遍临床使用的心脏支架还是第三代药物洗脱支架,从长远来看这类金属支架会对身体造成不可逆转的损伤。

放置传统金属心脏支架并不能把冠心病、心肌梗死完全治好,只是让患者暂时脱离死亡的严重威胁,实际上造成心脏冠状动脉堵塞的真正原因不但没有减少,反而增加了!金属支架会对血管内膜造成损伤,损伤的地方容易发生炎症反应、血小板聚集,就更容易形成斑块、血栓,所以放金属支架的地方更容易堵!而且为了防止金属支架再堵塞,要长期服用抗凝药物,药钱事小,但药物副作用才是身体不能承受之重。

但是拜医疗技术进步所赐,现今研发出「第四代可溶解支架」不仅可让血管正常运作,也能在9个月后开始分解,不存留在体内造成负担。

「第四代可溶解支架」不仅可让血管正常运作,也能在9个月后开始分解,不存留在体内造成负担。

过去针对冠心病患者的治疗有气球扩张术、置放金属支架或涂药支架等做法,但这些支架都属于外来物质,长期放在心脏血管壁上,多少都容易造成血管的伤害并产生增生组织,当这些组织越长越厚时,就容易使血管再次狭窄,最后导致支架越放越多,甚至无处可置放的窘况。

新式的「第四代可溶解支架」不仅可维持血管通畅,当血管强度固定、不需模架后,在3年内可逐渐被人体自然分解、吸收,且分解后只会产生二氧化碳与水分,对人体无害,再阻塞的机率也较过去使用支架降低许多,若再发生冠状动脉阻塞或狭窄而需再次治疗时,也不会发生旧有支架残留体内的问题。

案例:1名45岁的陈先生因心肌梗塞至医院急诊就医,经诊断为右冠状动脉下壁心肌梗塞,同时发现左前降支严重狭窄,在使用全吸收式生物血管模架后,第2天即出院,后续门诊追踪也无胸闷、胸痛状况,恢复状况非常好。

龙源期刊网 血管里的斑块分两类作者:张芳来源:《养生保健指南》2019年第07期复旦大学附属中山医院心内科副主任医师黄浙勇介绍,冠脉内血栓可分为两类,即血栓形成和血栓栓塞。

前者为“原住民”,指的是血管受损后,在病变原位形成的血栓:后者为“客家族”,其冠脉本身并无病变,或只有轻度病变但无破裂或侵蚀征象,栓子是由其他部位而来。

此外,斑块破裂基础上的血栓形成具有血管壁损伤、斑块局部释放致凝性物质、血流淤滞三大条件,起主要作用的是血小板聚集;而血栓栓塞往往只有血流淤滞一个条件,其主要作用的是纤维蛋白网络形成。

鉴于两者的不同特点,血栓栓塞急症处理的最大特点是以血栓抽吸和抗凝(不是抗血小板)为主,只要让血流恢复即可:由于血管局部并无明显病变,因此无需支架植入。

有时候,即便无法有效抽吸出血栓,也可将血栓推送至更远端,减少心肌损伤、降低死亡率。

如果是血栓形成,则可能需要局部放入支架。

倾向保守治疗的血栓栓塞,近期预后较好,远期效果则有所下降。

有对比研究发现,血栓栓塞组30天的心血管死亡率稍低于非血栓栓塞组,但长期预后较差,5年血栓栓塞事件发生率为10.4%。

患者需坚持长期抗凝,才能降低未来的发病风險。

由于两者都会引发冠脉堵塞,所以对冠心病患者来说,两者引发的外在表现几乎一样。

只不过,原位血栓形成有一个生长过程,其在发作时,可能不像血栓栓塞那么突然。

也就是说,如果是“原住民”血栓,患者可能会在疾病急性发作前,频繁出现心绞痛症状,此时应当尽早就医检查,避免贻误病情。

血栓栓塞造成的冠脉阻塞发病突然,更应将预防放在首位。

冠脉栓塞的血栓基本上来源于左心系统,任何左心房或左心室血栓的疾病均存在脱落,并“漂”到冠状动脉的风险。

据此,不难找到冠脉血栓栓塞的危险因素,譬如房颤、心肌病、风湿性心脏病、人工心脏瓣膜、卵圆孔未闭、房缺、心外科手术史、感染性心内膜炎或高凝状态等。

其中,因房颤引发的约占七成。

因此,房颤患者一定要提高防范意识。

心血管支架分类

心血管支架的分类主要依据其设计、材质、功能和用途等因素。

以下是一些常见的分类方式:

1. 根据设计:可以分为网状支架(wallstent)、管状支架、缠绕型支架、环状支架等。

2. 根据材质:可以分为金属支架(如不锈钢、镍钛合金、钴铬合金等)和非金属支架(如聚合物或碳材料等)。

3. 根据功能:可以分为单纯支撑型支架和治疗型支架。

治疗型支架包括在支架外表涂带药物或利用支架外的覆膜携带治疗物质的支架或放射性支架等。

4. 根据用途:可以分为冠状动脉支架、颅内动脉支架、肾动脉支架、外周血管支架、主动脉支架等。

5. 根据表面处理情况:可以分为裸露型、涂层型和覆膜型。

裸露型表面仅作抛光处理;涂层型在金属表面涂以肝素、氧化钛等物质;覆膜型即在金属支架外表覆以可降解或不可降解的聚合物薄膜。

6. 根据在血管内的展开方式:可以分为自展式和球囊扩张式两种。

前者如Z型支架及网眼状的支架等,其可在血管内自行扩张;后者自身无弹性,依靠球囊扩张到一定径值而贴附于血管内。

这些分类方式并不是绝对的,有些支架可能兼具多种分类特点。

心血管支架的设计和制造需要考虑到诸多因素,包括血管的形状、大小、病变情况以及患者的年龄、身体状况等。

因此,在选择合适的支架时,需要综合考虑各种因素。

冠脉支架的分类

冠脉支架的分类如下:

1. 金属支架:金属支架是最常用的冠脉支架,其中最早使用的是金属裸支架。

金属裸支架存在再狭窄的问题,因此后来研发出了药物涂层支架,用以减少再狭窄问题。

2. 药物涂层支架:药物涂层支架通过药物处理,可以减少支架内的再狭窄问题。

然而,早期药物涂层支架易形成血栓,目前随着技术的不断改进,支架内血栓的问题正在逐步解决。

3. 可降解的支架:可降解的支架理论上植入到血管内后可以自行降解,恢复血管通畅。

目前这类支架正在开展中,但存在一系列问题,需在临床使用中不断改良和完善。

冠脉支架的选择需根据患者的具体病情和医生的建议进行决定。

如需了解更多关于冠脉支架分类的信息,建议咨询专业医生或查阅相关医学资料。

冠脉介入的三大困惑——再狭窄,血栓和出血并发症 Part1介入心脏病学领域已经发展了40多年,克服了很多挑战。

第一代药物洗脱支架的引入显著降低了再狭窄率,但以晚期支架血栓形成的增加为代价。

长期的抗血栓治疗可降低支架血栓形成的速度,但增加了出血并发症。

尽管第二代药物洗脱支架的出现降低了晚期支架血栓形成的发生率,但其永久性阻止了血管结构和功能的完全恢复,同时也相应地降低了晚期支架失效的风险。

在当前的介入心脏病学时代,支架血栓形成,再狭窄和出血之间的权衡是一个特别复杂的挑战。

在这篇综述中主要强调了支架再狭窄的晚期/极晚期支架血栓形成的主要因素,讨论了支架技术和抗血小板治疗的进展,以进一步改善冠心病患者的治疗。

尽管裸金属支架(BMS)显著减少了球囊血管成形术相关的并发症,减少了急诊冠状动脉搭桥术和再狭窄,但BMS引起了一种严重的现象即支架内血栓形成。

支架内血栓形成(ST)构成经皮冠状动脉介入治疗(PCI)最具灾难性的并发症之一,通常表现为较大范围的ST段抬高型心肌梗塞或心脏性猝死,需要紧急重复PCI。

双重抗血小板治疗(DAPT)以及支架植入技术的改进使这种并发症的发生率减低,特别是减少了早期ST事件(<30天)。

BMS的大量使用揭示了另一个局限性:在PCI术后数月内,支架内的动脉管腔逐渐丢失。

随着病程的延长,支架内再狭窄(ISR)降低了该技术的整体疗效,并需要进行额外的靶病变血运重建(TLR)。

新生内膜增生(NIH)被证明是造成ISR的主要机制,这一发现促进了第一代药物洗脱支架(1G-DES)的出现。

第一代药物洗脱支架在降低ISR方面效果显著,但观察到ST晚期和极晚期血栓形成(分别为> 30天至1年和> 1年)增加,需要提高双重抗血小板治疗(DAPT)的强度和持续时间。

长时间的抗血小板治疗会导致出血并发症的发生率增加。

随着当前第二代DES(2G-DES)的问世,整合了更多生物相容性方向的考量或可生物降解聚合物的应用,不同的药物释放方式,支架梁和设计,同时减少ISR,ST, DAPT时间和出血。

7例冠状动脉支架血栓形成的案例分析引言冠状动脉支架是治疗冠心病的一种有效手段,其成功率与安全性已得到广泛认可。

随着支架使用的增加,一些并发症也变得越发突出,其中最常见的就是支架血栓形成。

支架血栓形成是一种严重的并发症,可能导致心肌梗死和死亡,因此对其进行深入的案例分析对于预防和治疗具有重要意义。

本文将对7例冠状动脉支架血栓形成的案例进行分析,以期对该并发症的预防和治疗提供一定的参考。

案例一患者,男,64岁,冠心病史5年,近期出现心绞痛,行冠脉造影发现左前降支病变,于术中植入了一枚药物洗脱支架。

术后2周,患者再次出现心绞痛并出现心电图ST段改变,经介入治疗发现支架内出现血栓形成。

分析:该患者术后未能及时使用抗凝药物和双抗,导致血栓形成。

在冠脉介入手术后,患者应根据医嘱规范使用抗凝、抗血小板等药物,避免支架血栓形成的发生。

分析:该患者可能存在抗凝和抗血小板治疗不规范或者不耐受的情况,导致了支架血栓形成。

在术后的管理中,应严格控制抗凝和抗血小板治疗,同时密切监测患者的用药反应,及时调整治疗方案。

分析:该患者可能存在支架植入不当或者术后用药不规范的情况,导致了支架血栓形成。

在手术前应对患者进行详细的评估,确保支架的植入位置和方式正确;术后需要严格控制患者的用药情况,避免发生不必要的并发症。

分析:该患者可能存在支架设计不合理或者患者自身因素导致的血栓形成。

在选择支架种类和规格时应根据患者的具体情况进行综合评估,确保支架的设计合理;同时术后的管理也至关重要,需定期复查并调整治疗方案。

分析:该患者可能出现了治疗后的支架病变或者新病变导致的血栓形成。

在术后的随访中,需重点关注患者病情的发展,定期进行相关检查,及时调整治疗方案。

分析:该患者可能存在长期未按时服药或药物不规范的情况,导致了支架血栓形成。

在手术后的管理中,患者需要严格按医嘱规范用药,并定期复查,保持良好的治疗依从性。

结论支架血栓形成是一种严重的并发症,需要引起重视。

中国医师协会介入培训第九月答案1、简述支架内血栓的定义和分期?学员回答:PCI术后由于各种因素的综合作用,支架植入处形成血栓,导致冠脉管腔完全性或不完全阻塞,表现为心脏型猝死、急性心肌梗死或者不稳定心绞痛等一系列并发症;1)急性:发生于PCI术后24小时内;(2)亚急性:发生于PCI术后24小时~30天;30天以内又称早期支架血栓形成。

(3)晚期:发生于PCI术后30天~1年;(4)极晚期:发生于PCI术后1年以上。

2、支架内血栓形成的主要相关因素有哪些?学员回答:支架血栓形成可能与临床情况、冠状动脉病变和介人治疗操作等因素有关。

急性冠脉综合征、合并糖尿病、肾功能减退、心功能不全或凝血功能亢进及血小板活性增高患者,支架血栓形成的危险性增高。

弥漫性、小血管病变、分叉病变、严重坏死或富含脂质斑块靶病变,是支架血栓形成的危险因素。

PCI时,支架扩张不充分、支架贴壁不良或明显残余狭窄,导致血流对支架及血管壁造成的剪切力可能是造成支架血栓形成的原因。

PCl后持续夹层及药物洗脱支架长期抑制内膜修复,使晚期和极晚期支架血栓形成的发生率增高。

3、如何更好地预防和处理支架内血栓?学员回答:支架血栓形成的预防包括控制临床情况例如控制血糖,纠正肾功能和心功能不全、充分抗血小板和抗凝治疗,除阿司匹林和肝素外,对高危患例如,急性冠脉综合征、复杂病变尤其是左主干病变PCI 术前,术中或术后应用血小板Ⅱb/Ⅲa受体拮抗剂例如替罗非班。

某些血栓负荷增高病变PCI后可皮下注射低分子肝素治疗。

PCI时选择合适的支架,覆盖全部病变节段,避免和处理好夹层撕裂。

同时,应用支架充分扩张、贴壁良好;在避免夹层撕裂的情况下,减低残余狭窄。

必要时在血管内超声显像IVUS指导下行冠状动脉内药物洗脱支架植入术。

长期和有效的双联抗血小板治疗对预防药物洗脱支架术后晚期和极晚期支架血栓形成十分重要。

一旦发生支架血栓形成,应立即行冠状动脉造影,对血栓负荷大者,可用血栓抽吸导管做负压抽吸。

冠脉血栓分类与支架

@心内科丁亚辉:血栓分为白血栓和红血栓,白血栓主要是血小板聚集为主,一般不牢固,红血栓主要是纤维蛋白和红细胞组成,比较牢固。

两种都能抽。

这个人抽出来是红血栓,冠脉没明显狭窄。

高度怀疑是房颤血栓掉到冠脉里了。

所以不用支架。

心内科丁亚辉:血栓抽吸技术用于急性心肌梗死血栓较多的时候。

少数情况,血栓抽吸好可以不放支架,但大多数情况狭窄严重还是要放支架。

DashuLi:也不排除卵圆孔未闭引起的隐源性栓塞。

对于急性心肌梗死患者冠状动脉造影发现冠状动脉血栓负荷比较重的特别是右冠状动脉急性闭塞也可以进行抽吸血栓,不过现在做血栓抽吸的好像少了,原因专业人士懂的。

对血管壁有损伤。

费用一二万。

心内科丁亚辉:抽完血栓大部分也要放支架啊,只能抽走血栓,斑块还是在的。

点评:看明白了吗,血栓与斑块往往是一同存在的,其实是斑块引起血栓会停留在这个狭窄的地方,从而引起后果。

治疗上血栓与斑块都是要考虑的。

血栓往往属于一次性的,斑块是伤痕复原长久形成的。