特发性室性心动过速起源与心电图初步定位

- 格式:ppt

- 大小:10.80 MB

- 文档页数:27

2021特发性室性心律失常的解剖和心电图定位(全文)临床上常见的室性心律失常(VAs)主要包括室性早搏(PVCs)和室性心动过速(VT),通常发生于器质性心脏病(SHD)患者。

然而,也有大约10%发生在结构正常的心脏,其机制与心肌瘢痕无关,大多认为是自律性增高和触发活动,也有部分存在折返机制(分支型VT),被称为特发性室性心律失常(IVAs)。

IVAs可起源于心室的任何部位,多见于心室流出道,其中右室流出道起源的室早可占所有室早的80%以上,是临床上最常见的VAs之一[1]。

影像学检查如超声心动图、心肌核素显像、血管造影或心脏MRI有助于明确IVAs的诊断与解剖定位。

IVAs基本上均为良性,大多数患者无症状,但当长期频繁发作时,亦可导致左室功能障碍,引起心动过速性心肌病,甚至少数患者可发生猝死。

研究表明,右室流出道室早或单形性室速可能是触发某些恶性心律失常(多形性室速或室颤)的因素之一[2]。

与药物治疗相比,通过导管射频消融术(RFCA)可根治IVAs,其成功率高且复发率低、并发症少,能够极大地改善患者的症状和生活质量,目前已被推荐为IVAs的一线治疗手段。

而射频消融的成功率与IVAs定位的准确率密切相关,由于IVAs常起源于特殊的解剖结构(图1),基于不同的解剖背景可显示出特征性的心电图表现,因此体表12导联心电图(ECG)作为临床上最常用的无创检查之一,被广泛用于术前对IVAs进行初步定位,从而有助于制定最佳的消融策略,并获得最佳的手术效果。

图1 IVAs的起源部位[5]。

注:RV:右心室;LV:左心室;Outflow tract region:流出道区域;Supravalvular:瓣上;Endocardial:心内膜;Epicardial:心外膜;PA:肺动脉;Aorta:主动脉;RVOT:右室流出道;LVOT:左室流出道;AMC:主动脉瓣-二尖瓣连接部;LV summit:左室summit区;GCV:心大静脉;AIVV:前室间静脉;Annuli:瓣环;TA:三尖瓣环;Peri-Hisian:希氏束旁;MA:二尖瓣环;Fascicles:束支;LPF:左后分支;LAF:左前分支;Upper septum:高位间隔支;Intracavital:心腔内部;PAM:乳头肌;Moderator band:调节束;PPAM:后内侧乳头肌;APAM:前外侧乳头肌;Epicardium:心外膜;Crux:后十字交叉;MCV:心中静脉。

室速定位特发性室性心动过速(IVT, idiopathic ventricular tachycardia, 特发性室速)约占所有室速病人的10%,表现为无器质性心脏病,以局灶起源为主,其中最常见的为流出道室速,特别是右室起源的流出道室速,其他还包括左室分支性室速,起源于瓣环(二尖瓣或三尖瓣)或左室乳头肌等部位的室速等。

以形态而论,流出道室速从部位上又可以分为右室或左室流出道心内膜、肺动脉瓣上、主动脉窦、甚至心外膜起源如心大静脉远段或前室间静脉近段等。

由于特发性室速起源部位较多,而同一或相近形态的室速可能起源位置不同,给其电生理标测和消融带来一些困难。

通过室速发作时的体表心电图形态尽可能判断出特发性室速的起源,对选择合适的标测和消融方法,提高消融成功率具有重要意义。

本文就特发性室速的体表心电图定位作一讨论。

1.概论由于特发性室速大多数为局灶起源,并由相近部位向远离部位扩布,体表心电图可以将这一特点反映出来。

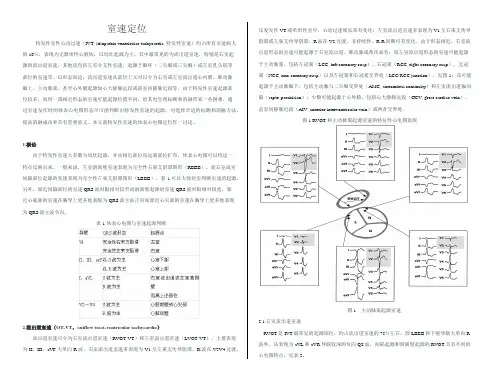

一般来说,左室游离壁室速表现为完全性右束支阻滞图形(RBBB),而右室或室间隔部位起源的室速表现为完全性左束支阻滞图形(LBBB),表1可以大致初步判断室速的起源。

另外,靠近间隔部位的室速QRS波时限相对较窄而游离壁起源的室速QRS波时限相对较宽,靠近心底部的室速在胸导上更多地表现为QRS波主波正向而靠近心尖部的室速在胸导上更多地表现为QRS波主波负向。

表1 体表心电图与室速起源判断2.流出道室速(OT-VT,outflow tract-ventricular tachycardia)流出道室速可分为右室流出道室速(RVOT-VT)和左室流出道室速(LVOT-VT),主要表现为II、III、aVF大单向R波,右室流出道室速多表现为V1呈左束支传导阻滞,R波在V3V4过渡,反复发作VT或单形性室早,心动过速周长常有变化;左室流出道室速多表现为V1呈右束支传导阻滞或左束支传导阻滞,R波在V2过渡,非持续性,R-R间期可有变化。

特发性流出道室性心律失常的体表心电图特征作者:陈亚东庞京罗军单兆亮来源:《中国保健营养·中旬刊》2014年第02期【摘要】目的:对特发性流出道室性心律失常患者进行系统的回顾性分析,探讨不同起源部位的患者体表心电图特征上的差异。

方法:151例解放军总医院住院行导管射频消融的患者,男性80例,女性71例,年龄10-81岁(44.2±14.9)岁。

结果:RVOT起源于游离壁的38例、间隔86例,LVOT27例。

RVOT起源于前部50例、中部47例、后部27例。

游离壁较间隔有更多肢导的切迹,间隔较游离壁、前部较下部I导联主波向下的比例更高。

间隔中、后部起源的RVOT心电图形态最接近LVOT。

结论:本研究观察了RVOT不同起源部位患者的心电图特征,可为RFCA手术定位消融提供帮助。

【关键词】特发性室性心动过速;导管消融;心电图【中图分类号】R541 【文献标识码】A 【文章编号】1004-7484(2014)-02-0423-02特发性室性心律失常(IVA)多发生在不伴有明显器质性心脏病的年轻患者中,占室性心律失常的10%左右,愈后良好[1]。

其中大部分心律失常起源于心室流出道,射频消融(Radiofrequency catheter ablation RFCA)作为一种安全、有效的根治性技术目前已经成为IVA获得根治的首选治疗方法,只要手术中能够成功标测到起源部位,成功率可以达到90-95%,而并发症小于1%。

在进行RFCA手术前,根据患者的12导联体表心电图(ECG)的特征对心律失常的起源点提前进行判断,可以减少手术时间并且提高手术成功率。

1 对象和方法1.1 研究对象回顾分析了1998年3月至2011年12月在解放军总医院心血管内科住院,诊断特发性室性心律失常并行导管射频消融的270例患者,男性153例,女性117例,年龄10-82(41.6±16.0)岁。

所有患者住院后都进行了详细的检查,未发现器质性心脏疾病。

特发性室性心动过速的起源部位及心电图特征仇宝华【期刊名称】《医学综述》【年(卷),期】2012(018)016【摘要】特发性室性心动过速(IVT)患者的心脏结构、功能无明显异常,发作时对血流动力学影响较小,患者耐受性较好.目前射频消融术已经成为根治这类室速的一种安全、有效的方法,IVT的心电图具有特征性的改变,通过心电图的精确定位有助于减少标测时间、提高消融成功率.现对近年来心内膜、心外膜IVT的各种起源部位,以及心电图特征图形的研究进展进行阐述.%Patients with idiopathic ventricular tachycardia( IVT ) have normal cardiac structure and function. At the onset of IVT, there are small impact on hemodynamic and the patients have better tolerance. At present,radiofrequency ablation has become a safe and effective method,which can cure IVT. The electrocardiogram of IVT has characteristic changes, by which the precise positioning can be realized to reduce mapping time and improve the rate of successful ablation. Here is to make a review on the recent progress of the research of various endocardial and epicardial origins, and electrocardiographic features of IVT.【总页数】4页(P2601-2604)【作者】仇宝华【作者单位】天津医科大学宝坻临床学院心内科,天津,301800【正文语种】中文【中图分类】R541.7【相关文献】1.特发性室性心动过速及室性期前收缩常见起源部位的心电图初步定位分析 [J], 沈琴;连苗军2.特发性室性心动过速及室性期前收缩常见起源部位的心电图初步定位分析 [J], 沈琴;连苗军;3.特发性室性心动过速激动起源部位分区的临床研究 [J], 刁青;张树龙;高连君4.儿童流出道室性心律失常不同起源部位的心电图特征 [J], 江河;李小梅;张仪;李梅婷;刘海菊;李璟昊;周挥茗5.邻近左房室瓣环间隔与游离壁起源的特发性室性期前收缩/特发性室性心动过速患者的心电图特征及其鉴别诊断研究 [J], 王婷婷;王一丹;王蓉因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

特发性室性心动过速的心电图特征

王琦

【期刊名称】《中国临床医学》

【年(卷),期】2011(018)001

【摘要】@@ 1 概述rn发生在结构正常的心脏,用目前的诊断技术未能发现器质性心脏病的临床证据,并排除了代谢或电解质异常、长QT间期综合征以及遗传性心脏疾病引起的室性心动过速,称为特发性室性心动过速(idiopathic ventricular tachycardia,IVT).根据IVT起源部位和心电图(QRS)波形态,IVT通常分为左心室IVT和右心室IVT.根据其对药物的反应而将其分为维拉帕米敏感性室性心动过速和腺苷敏感性室性心动过速.根据心律失常的持续时间将其分为非持续性、持续性或反复发作性室性心动过速(表1).

【总页数】3页(P55-57)

【作者】王琦

【作者单位】复旦大学附属中山医院心内科,上海,200032

【正文语种】中文

【中图分类】R540.4+1

【相关文献】

1.特发性室性心动过速临床与心电图特征分析 [J], 张华光;钟国强;刘唐威;朱立光;陶新智;伍伟锋;郑剑光

2.左束支阻滞型特发性室性心动过速的心电图特征对射频消融成功的影响初探 [J],

彭长农;衣为民;胡雪松;龙娟;李忠红;程硕滔

3.特发性室性心动过速的起源部位及心电图特征 [J], 仇宝华

4.特发性室性心动过速的心电图特征及临床意义 [J], 王景全

5.邻近左房室瓣环间隔与游离壁起源的特发性室性期前收缩/特发性室性心动过速患者的心电图特征及其鉴别诊断研究 [J], 王婷婷;王一丹;王蓉

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。