《中医内科学》第六章 气血津液病证 血证

- 格式:ppt

- 大小:469.51 KB

- 文档页数:24

气血津液病证-血证(二)凡血液不循常道,或上溢于口鼻诸窍,或下泄于前后二阴,或渗出于肌肤所形成的一类出血性疾患,统称为血证。

在古代医籍中,亦称为血病或失血。

血证的范围相当广泛,凡以出血为主要临床表现的内科病证,均属本证的范围。

本节讨论内科常见的鼻衄、齿衄、咳血、吐血、便血、尿血、紫斑等血证。

西医学中多种急慢性疾病所引起的出血,包括多系统疾病有出血症状者,以及造血系统病变所引起的出血性疾病,均可参照本节辨证论治。

【辨证论治】吐血:血由胃来,经呕吐而出,血色红或紫暗,常夹有食物残渣,称为吐血,亦称为呕血。

清·何梦瑶《医碥·吐血》说:“吐血即呕血。

日分无声曰吐,有声曰呕,不必。

”其发病概由胃络受损所致,因胃腑本身或他脏疾患的影响,导致胃络损伤,血溢胃内,以致胃气上逆,血随气逆,经口吐出,其中以暴饮暴食、饥饱失常、过食辛辣厚味,致使胃中积热,胃络受损;或肝气郁结,脉络阻滞,郁久化火,逆乘于胃,胃络损伤;以及劳倦过度,中气亏虚,气不摄血,血溢胃内等三种情况所致的吐血为多见。

吐血治疗当辨证候之缓急、病性之虚实、火热之有无。

吐血初起以热盛所致者为多,故当清火降逆,但应注意治胃、治肝之别;吐血量多时容易导致气随血脱,当急用益气固脱之法;气虚不摄者,则当大剂益气固摄之品,以复统摄之权;吐血之后或日久不止者,则需补养心脾,益气生血。

便血:便血系胃肠脉络受损,血不循经,溢入胃肠,随大便而下,或大便色黑呈柏油样为主要临床表现的病证。

若病位在胃,因其远离肛门,血色变黑,又称远血;若病位在肠,出血色多鲜红,则称近血。

便血的原因多样,但以热灼血络和脾虚不摄两类所致者为多。

故清热凉血、健脾温中为便血的主要治法。

尿血:小便中混有血液,甚或伴有血块的病证,称为尿血。

因出血量及病位不同,而使小便呈淡红色、鲜红色或茶褐色。

尿血的病位在肾及膀胱,其主要病机是热伤脉络或脾肾不固,血入水道而成尿血。

治疗当辨证候之缓急、病性之虚实、火热之旺盛。

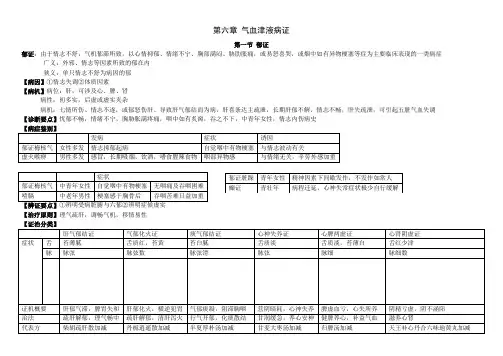

第六章气血津液病证第一节郁证郁证:由于情志不舒,气机郁滞所致,以心情抑郁、情绪不宁、胸部满闷、胁肋胀痛,或易怒喜哭,或烟中如有异物梗塞等症为主要临床表现的一类病症广义:外邪、情志等因素所致的郁在内狭义:单只情志不舒为病因的郁【病因】①情志失调②体质因素【病机】病位:肝,可涉及心、脾、肾病性:初多实,后虚或虚实夹杂病机:七情所伤、情志不遂,或郁怒伤肝、导致肝气郁结而为病,肝喜条达主疏泄,长期肝郁不解,情志不畅,肝失疏泄,可引起五脏气血失调【诊断要点】忧郁不畅,情绪不宁,胸胁胀满疼痛,咽中如有炙脔,吞之不下,中青年女性,情志内伤病史【辨证要点】①辨明受病脏腑与六郁②辨明症候虚实【治疗原则】理气疏肝,调畅气机,移情易性第二节 血症血症:凡血液不寻常道,或上溢于口鼻诸窍,或下泄于前后二阴,或渗出于肌肤,所形成的一类出血性疾患 《先醒斋医学广笔记 吐血》著名治吐血三要法,强调了行血、补肝、降气 《血证论》提出“止血、消瘀、宁血、补血”治血四法【病因】①感受外邪②情志过极③饮食不节④劳欲体虚⑤久病之后【病机】各种原因共同病机:火热熏灼、破血妄行及气虚不摄、血溢脉外 【诊断依据】出血①鼻衄②齿衄③咳血④吐血⑤便血⑥尿血⑦紫斑 【病症鉴别】 鼻衄咳血吐血尿血尿血与血淋 尿血与石淋血症主要类型【辩证要点】①辨病证不同②变脏腑病变之异③辨证候之虚实【治疗原则】治火、治气、治血【分证论治】尿血紫斑第三节痰饮痰饮:指体内水液输布、运化失常,停积于某些部位的一类病证《金匮要略》痰饮、悬饮、溢饮、支饮,用温药和之《仁斋直指方》外饮治脾,内饮治肾【病因】①外感寒湿②饮食不当③劳欲体虚【病机】病位:肺、脾、肾主要病机:三焦气化失宣。

三焦失通失宣,阳虚水液不运,必致水饮停积为患病性:总属阳虚阴盛,疏化失调,阴虚致实,水饮停积为患【诊断依据】【治疗原则】温化,以温药和之。

治标之法:发汗、利尿、攻逐;治本之法:健脾、温肾【分证论治】悬饮溢饮第四节消渴消渴:以三多一少,或尿有甜味为主要临床表现的一种疾病《内经》记载“消瘅、肺消、膈消、消中”《金匮要略》最早提出治疗方药,白虎加人参汤、肾气丸《证治准绳消瘅》渴而多饮为上消(经谓膈消),消谷善饥为中消(经谓消中),渴而便数为下消(经谓肾消)【病因】①禀赋不足②饮食失节③情志失调④劳欲过度【病机】病位:肺、胃、肾(关键)病性:阴虚为本,燥热为标(互为因果)病机:伤及阴气导致气阴两虚,气虚及阳最终导致阴阳两虚、肾阳虚衰【诊断依据】三多一少,尿甜味,并发症:眩晕、肺痨、胸痹心痛、中风、雀盲、疮痈,遗传性【病证鉴别】【辨证要点】①辨病位(上(肺燥)、中(胃热)、下(肾虚)消)②辨标本(阴虚为主、燥热为标→阴阳俱虚)③辨本病与并发症(痈疽、眼疾、心脑病)【治疗原则】清热润燥、养阴生津。

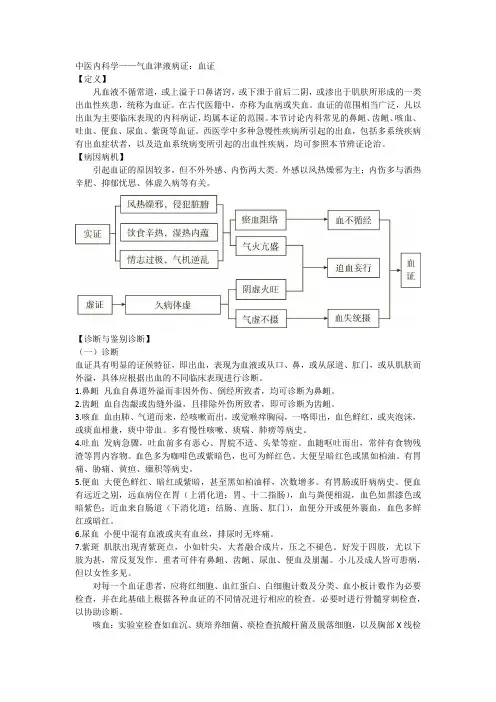

中医内科学——气血津液病证:血证【定义】凡血液不循常道,或上溢于口鼻诸窍,或下泄于前后二阴,或渗出于肌肤所形成的一类出血性疾患,统称为血证。

在古代医籍中,亦称为血病或失血。

血证的范围相当广泛,凡以出血为主要临床表现的内科病证,均属本证的范围。

本节讨论内科常见的鼻衄、齿衄、咳血、吐血、便血、尿血、紫斑等血证。

西医学中多种急慢性疾病所引起的出血,包括多系统疾病有出血症状者,以及造血系统病变所引起的出血性疾病,均可参照本节辨证论治。

【病因病机】引起血证的原因较多,但不外外感、内伤两大类。

外感以风热燥邪为主;内伤多与酒热辛肥、抑郁忧思、体虚久病等有关。

【诊断与鉴别诊断】(一)诊断血证具有明显的证候特征,即出血,表现为血液或从口、鼻,或从尿道、肛门,或从肌肤而外溢,具体应根据出血的不同临床表现进行诊断。

1.鼻衄凡血自鼻道外溢而非因外伤、倒经所致者,均可诊断为鼻衄。

2.齿衄血自齿龈或齿缝外溢,且排除外伤所致者,即可诊断为齿衄。

3.咳血血由肺、气道而来,经咳嗽而出,或觉喉痒胸闷,一咯即出,血色鲜红,或夹泡沫,或痰血相兼,痰中带血。

多有慢性咳嗽、痰喘、肺痨等病史。

4.吐血发病急骤,吐血前多有恶心、胃脘不适、头晕等症。

血随呕吐而出,常伴有食物残渣等胃内容物。

血色多为咖啡色或紫暗色,也可为鲜红色。

大便呈暗红色或黑如柏油。

有胃痛、胁痛、黄疸、癥积等病史。

5.便血大便色鲜红、暗红或紫暗,甚至黑如柏油样,次数增多。

有胃肠或肝病病史。

便血有远近之别,远血病位在胃(上消化道:胃、十二指肠),血与粪便相混,血色如黑漆色或暗紫色;近血来自肠道(下消化道:结肠、直肠、肛门),血便分开或便外裹血,血色多鲜红或暗红。

6.尿血小便中混有血液或夹有血丝,排尿时无疼痛。

7.紫斑肌肤出现青紫斑点,小如针尖,大者融合成片,压之不褪色。

好发于四肢,尤以下肢为甚,常反复发作。

重者可伴有鼻衄、齿衄、尿血、便血及崩漏。

小儿及成人皆可患病,但以女性多见。

中医执业医师中医内科考点总结:气血津液病证一、郁证是由于情志不舒、气机郁滞所致,以心情抑郁、情绪不宁,胸部满闷、胁肋胀痛或易怒喜哭,或咽中如有异物梗塞等症为主要临床表现的一类病证。

病因:情志失调,体质因素病理基础:气机瘀滞病位:主要在肝,涉及心脾肾病性:初起多实,日久转虚或虚实夹杂。

以气为主。

治则:理气开郁,调畅气机,移情易性。

1.痰气郁结证(梅核气):行气开郁,化痰散结—半夏厚朴汤加减精神抑郁,胸部闷塞,胁肋胀满,咽中如有物梗阻,吞之不下,咯之不出,苔白腻,脉弦滑。

(气郁痰凝,阻滞胸咽)2.心神失养证(脏躁):甘润缓急,养心安神—甘麦大枣汤加减精神恍惚,心神不宁,多疑易惊,悲忧善哭,喜怒无常,或时时欠伸,或手舞足蹈,骂人喊叫等。

舌质淡,脉弦。

(营阴暗耗,心神失养) 噎膈与梅核气:二者均见咽中梗塞不舒的症状。

噎膈系有形之物瘀阻于食道,吞咽困难。

梅核气则系气逆痰阻于咽喉,为无形之气,无吞咽困难及饮食不下的症状。

二、血证凡血液不循常道,或上溢于口鼻诸窍,或下泄于前后二阴,或渗出于肌肤,所形成的一类出血性疾患,统称为血证。

亦称为血病或失血。

病机:实火--火热熏灼、迫血妄行;虚火--气虚不摄、血溢脉外治则:治火(实火当清热泻火,虚火当滋阴降火);治气(实证清气降气,虚证补气益气);治血(凉血止血、收敛止血或祛瘀止血)。

三、痰饮是指体内谁也输布、运化失常,停积于某些部位的一类病证。

分类1.痰饮:心下满闷,呕吐清水痰涎,胃肠沥沥有声,形体昔肥今瘦,属饮停胃肠;2.悬饮:胸胁饱满,咳唾引痛,喘促不能平卧,或有肺痨病史,属饮流胁下;3.溢饮:身体疼痛而重,甚则肢体浮肿,当汗出不汗出,或伴咳喘,属饮溢肢体;4.支饮:咳逆倚息,短气不能平卧,其形如肿,属饮邪支撑胸肺。

治疗原则:以温化为原则。

因饮为阴邪,遇寒则聚,得温则行。

通过温阳化气,可杜绝水饮之形成。

故《金匮要略》提出“病痰饮者,当以温药和之”。

同时还应根据表里虚实的不同,采取相应的处理。

中医执业医师中医内科学考点串讲:气血津液病证1.郁证一、郁证的概述临床表现:心情抑郁,情绪不宁,胸部痞满,胁肋胀痛,易怒喜哭,咽中如有异物梗塞。

二、郁证的病因病机1.病位:与肝关系最为密切,其次涉及心脾2.病因:七情、思虑、脏气素虚3.病机:肝失疏泄,脾失健运、心失所养、脏腑阴阳气血失调4.治疗原则:理气开郁、调畅气机、怡情易性三、郁证辨证论治主症:心情抑郁,情绪不宁,易怒喜哭,咽中如有异物梗塞。

注意:1.郁证痰气郁结证与噎嗝痰气交阻证鉴别:2.血证一、血证的概述1.鼻衄2.齿衄3.咳血4.吐血5.便血6.尿血7.紫斑二、血证的病因病机病机:热迫血溢,气虚失摄,瘀血阻络三、血证辨证论治1.鼻衄:肝火很大龙将军,气喘嘘嘘的归来,会见性感火辣的玉女,在沸腾的热水中蒸桑拿,流鼻血了。

2.齿衄:从阴暗的火堆里捡来六个黄色的茜根,火速回家细心清洗了下吃,吃得牙齿出血了3.咳血:咳嗽,痰中带血雪白的林黛玉肝火老大了,因为天气燥热就特别伤心,躲在阴暗的废墟里咳血百斤注意:咳血与咳嗽4.吐血:吐血,呕吐咖啡色物质,呕吐深红色物质肝火很旺的龙将军,在开会时感觉特别热感到十分灰心,气喘嘘嘘地吐血归西了注意1.吐血与呕吐相鉴别2.吐血气虚血溢证与噎嗝瘀血内结证鉴别5.便血:去很寒冷黄土高原上玩,在潮湿闷热的羊肠小道发现了地榆槐角,气喘嘘嘘地偷回来下啤酒,吃完便血了注意便血与痢疾相鉴别6.尿血:尿血,小便色深红或浅红小鸡尿血了,知道归来吃山药注意尿血与淋证血淋的鉴别7.紫斑:皮肤出现青紫斑点或斑块3.痰饮一、痰饮的概述痰饮分类:(1)痰饮:饮停胃肠(2)悬饮:饮流胁下(3)溢饮:饮溢肢体(4)支饮:饮邪支撑胸肺二、痰饮的病因病机1.病位:肺、脾、肾、三焦2.病因:外感寒湿、饮食不当、劳欲体虚3.病机:肺脾肾三脏功能失调,三焦气化失司4.治则:温化为原则,“病痰饮者,当与温药和之”三、痰饮的辨证论治注意:悬饮邪犯胸肺证与胸痹、胁痛的鉴别注意:1.溢饮与水肿之风水相搏证鉴别2.支饮与悬饮鉴别A.痰饮B.伏饮C.悬饮D.溢饮E.支饮4.消渴一、消渴的概述症状:重点二、消渴的病因病机1.病位:肺、胃、肾,以肾为关键2.病机:阴津亏损,燥热偏盛3.病理因素:虚火、浊瘀4.病理性质:阴虚为本,燥热为标5.转化:1)阴损及阳,阴阳俱虚;2)病久入络,血脉瘀滞6.治则:清热润燥,养阴生津三、消渴辨证论治症状:多饮、多食、多尿、乏力、消瘦、尿有甜味注意:消渴下消与淋证膏淋的鉴别5.内伤发热一、内伤发热的概述概念:以内伤为病因,脏腑功能失调,气、血、阴、阳失衡为基本病机,以发热为主要临床表现的病证。

第六章气血津液病证1第六章气血津液病证气与血是人体生命活动的动力源泉,又是脏腑功能活动的产物。

脏腑的生理现象、病理变化,均以气血为重要的物质基础。

津液是人体正常水液的总称,也是维持人体生理活动的重要物质。

津液代谢失常多继发于脏腑病变,而它又会反过来加重脏腑病变,使病情进一步发展。

气血津液的运行失常或生成不足,是气血津液病证的基本病机。

气血津液病证是指在外感或内伤等病因的影响下,引起气,血、津、液的运行失常,输布失度,生成不足,亏损过度,从而导致的一类病证。

内科的多种病证均不同程度地与气血津液有关,本章着重讨论病机与气、血、津,液密切关联的病证,包括气机郁滞引起的郁证,血溢脉外引起的血证,水液停聚引起的痰饮,阴津亏耗引起的消渴,津液外泄过度引起的自汗、盗汗,气血阴阳亏虚或气血水湿郁遏引起的内伤发热,气血阴阳亏损,日久不复引起的虚劳,气虚痰湿偏盛引起的肥胖,以及正虚邪结,气、血,痰、湿、毒蕴结引起的癌病等。

此外,积聚、瘿病亦与气滞、血瘀、痰凝密切有关,章;水肿虽系水液停聚体内所致,但因其病位主要在肾,但本书按脏腑分类归人肝胆病证一故本书将其列在肾系病证一章。

临证应联系互参。

第一节郁证郁证是由于情志不舒、气机郁滞所致,以心情抑郁、情绪不宁,胸部满闷、胁肋胀痛或易怒喜哭,或咽中如有异物梗塞等症为主要临床表现的一类病证。

《内经》无郁证病名,但有关于五气之郁的沦述。

如《素问·六元正纪大论》说:“郁之甚者,治之奈何”,“木郁达之,火郁发之,土郁夺之,金郁泄之,水郁折之”。

并还有较多关于情志致郁的论述。

如《素问·举痛论》说:“思则心有所存,神有所归,正气留而不行,故气结矣”。

《灵枢·本神》说:“愁忧者,气闭塞而不行”。

《灵枢·本病论》说:“人忧愁思虑即伤心”,“人或恚怒,气逆上而不下,即伤肝也”。

《金匮要略·妇人杂病脉证并治》记载了属于郁证的脏躁及梅核气两种病证,并观察到这两种病证多发于女性,所提出的治疗方药沿用至今。

(精)中医执业医师《中医内科学》预习知识:气血津液病第一节血证【概说】一、▲概念:凡由多种原因,致使血液不循常道,或上溢于口鼻诸窍,或下泄于前后二阴,或渗出于肌肤,所形成的一类出血性疾患。

二、沿革:1、《内经》对血的生理、病理已有较深刻的认识。

2、《金匮要略》最早记载了泻心汤、柏叶汤、黄土汤等治疗便血、吐血的方剂。

3、《诸病源候论血病诸候》将血证称为血病,对各种血证的病因病机作了较详细的论述。

4、《备急千金要方》收载了一些较好的治疗血证的方剂,至今仍广泛应用的犀角地黄汤即首载于该书。

5、《济生方失血论治》丰富了血证病因“所致之由,因大虚损,或饮酒过度,或强食过饱,或饮啖辛热,或忧思恚怒。

”而对血证的病机,则强调因于热者多。

6、朱丹溪对血证之论治独辟蹊径,提出阳盛阴虚致出血的见解。

7、《医学正传血证》率先将各种出血病证归纳在一起,并以“血证”之名概之。

自此之后,血证之名即为许多医家所采用。

8、《先醒斋医学广笔记吐血》提出了著名的治吐血三要法,强调了行血、补肝、降气在治疗吐血中的重要作用。

9、明代张介宾将血证病机以气与火立论。

提出“火盛”与“气伤”,对临床的指导作用较大。

10、★晚清唐宗海的《血证论》为血证的专著,对各种出血的病因,病理及辨证施治都有精辟论述,提出“止血、消瘀、宁血、补血”四法,乃通治血证之大纲。

(自己的看法:止血最重要的是针对血证的病因病机辨证论治,包括适当选用止血药。

消瘀是谓在血止之后,应考虑有无瘀血内留,而适当使用活血化瘀方药。

宁血是谓要针对病人的具体情况,消除导致血证的原因。

补血是谓出血之后,尤其是出血量多者,多有血虚,应予益气生血,以促进康复。

)三、讨论范围:西医学中多种急、慢性疾病所引起的出血,包括某些系统的疾病(如呼吸、消化、泌尿系统疾病)有出血症状者,以及造血系统病变所引起的出血性疾病,均可参考本节辨证论治。

【病因病机】1、共同病机:火热熏灼,破血妄行及气虚不摄,血溢脉外两类2、病理性质有虚实之分,并可从实转虚。

气血津液病证1.郁证:郁证是由于原本肝旺或体质素弱,复加情志所伤引起的气机郁滞,肝失疏泄,脾失健运,心失所养;脏腑阴阳气血失调而成,以心情抑郁,情绪不宁,胸部满闷,胸胁胀痛或易怒易哭,或咽中如有异物、梗塞等为主要临床表现的一类病证。

2.血证:血证凡由各种原因引起火热熏灼,或气虚不摄,致使血液不循常道,或上溢于口鼻诸窍,或下泄于前后二阴,或渗出于肌肤所致一类出血性疾患,统称为血证。

因血证的范围相当广泛,凡以出血为主要临床表现的内科病证,均属该证范围。

3.痰饮:痰饮是指体内水液不归正化所导致的一类病证,以不同的形式反映疾病过程中多种复杂症状、体征的内在本质。

痰饮即可是病因,也可是病理产物或临床表现,还可以是疾病过程中的病机概括。

痰与饮广义上相互涵盖,狭义上各有特点又相互转化,且常常同时存在,而密不可分,故一般痰饮并称。

4.消渴:消渴是由于先天禀赋不足,饮食不节,情志失调,劳倦内伤等导致阴虚内热,表现以多饮、多食、多尿、乏力、消瘦或尿有甜味为主要症状的病证。

5.内伤发热:内伤发热是指以内伤为病因,脏腑功能失调,气血阴阳失衡为基本病机,以发热为主要临床表现的病证。

一般起病较缓,病程较长,病势轻重不一,但以低热为多,或自觉发热而体温并不升高。

6.汗证:汗证是指由于阴阳失调,腠理不固,而致汗液外泄失常的病证。

其中,不因外界环境因素的影响,而白昼时时汗出动者益甚者称为自汗;寐中汗出,醒来自止者称为盗汗,亦称寝汗。

7.肥胖:肥胖是由于过食,缺乏体力活动等,多种原因导致体内膏脂堆积过多,使体重超过一定范围,或伴有头晕乏力,神疲懒言,少动气短等症状的一种疾病,是多种其他疾病发生的基础。

8.虚劳:虚劳又称虚损,是以脏腑亏损,气血阴阳虚衰,久虚不复成劳为主要病机,以五脏虚证为主要临床表现的多种慢性虚弱证候的总称。

9.癌病:癌病是多种恶性肿瘤的总称,以脏腑组织发生异常增多为其基本特征,临床以肿块逐渐增大,表面高低不平,质地坚硬,时有疼痛、发热,常伴乏力、纳差、消瘦,并进行性加重为主要症状的病证。

中医入门:中医诊断气血津液辨证之血症血病:血行脉中,内流脏腑,外至肌肤,无处不到,血对全身各组织器官起营养、滋润的作用。

如果外邪侵袭,脏腑失调,使血的生理功能失常,就会出现寒热虚实的变化。

根据临床表现,可概括为血虚、血瘀、血热、血寒四种。

血寒证是指寒邪客于血脉,阻碍气机,血行不畅所引起的证候。

多由感受寒邪或机体阳虚阴盛所致。

主要临床表现:手足或少腹疼痛,喜暖恶寒,得温痛减。

手足厥冷色青紫,妇女月经愆期,经色紫暗夹血块。

香紫暗苔白,脉沉迟涩。

病机分析:血寒证以局部疼痛喜暖,肤色紫暗为诊断要点。

寒为阴邪其性凝滞,寒邪侵袭血脉测使气机凝滞,血行不畅,而见手足少腹冷痛,肤色紫暗。

血得温则行,得寒则凝,因此喜暖怕冷,得温痛减。

寒客血脉,宫寒血瘀,故见少腹冷痛,月经愆期,或经色紫暗夹有血块。

寒凝血脉,气血运行受阻,不能上荣于香,故舌质紫暗苔白。

脉沉迟涩为寒凝血瘀之象。

血热证是指脏腑火热炽盛,热迫血分所表现的证候。

多由外感火热之邪,饮酒过度,过食辛辣,恼怒伤肝,房室过度等因素引起。

主要临床表现:咳血、吐血、尿血、衄血,兼见心烦,口干不欲饮,身热入夜尤甚,舌红绛,脉数。

妇女可见月经先期,量多。

总之,以出血和伴见热象为诊断要点。

病机分析:脏腑火热,内迫血分,血热沸腾,以致络伤血溢而出现各种出血证。

由于所伤脏腑不同,出血部位也不同。

如肺络伤则见咳血;胃络伤则见吐血;膀胱络伤则见尿血。

血热炽盛内扰心神,故见心烦;阴血被耗故口干,热不在气分,故口干但不欲饮;热入血分,血属阴,故身热入夜尤甚;血热妄行,故月经先期量多。

舌质红线,脉数皆为血热之征。

血瘀证凡离开经脉的血液不能及时排出和消散,而停留于体内,或血液运行不畅,瘀积于经脉或脏腑组织器官之内的均称为瘀血。

由瘀血内阻而引起的病证,称为血瘀证。

引起血瘀的原因有寒凝、气滞、气虚、外伤等。

主要临床表现:疼痛如针刺刀割,痛有定处而拒按,常在夜间加剧。

肿块在体表者,色呈青紫;在腹内者,坚硬按之不移,又称之为疤积。

气血津液病证——血证便血(1)肠道湿热证临床表现:便血鲜红,大便不畅或稀溏,或有腹痛口苦,舌质红,苔黄腻,脉濡数。

治法:清化湿热,凉血止血。

代表方:地榆散合槐角丸加减。

两方均能清热化湿,凉血止血,但两方比较,地榆散清化湿热之力较强,而槐角丸则兼能理气活血,可根据临床需要酌情选用或合用。

若便血日久,湿热未尽而营阴已亏,应清热除湿与补益阴血双管齐下,虚实兼顾,扶正祛邪,可酌情选用清脏汤或脏连丸。

(2)气虚不摄证临床表现:便血色红或紫黯,食少,体倦,面色萎黄,心悸,少寐,舌质淡,脉细。

治法:益气摄血。

代表方:归脾汤加减。

(3)脾胃虚寒证临床表现:便血紫黯,甚则黑色,腹部隐痛,喜热饮,面色不华,神倦懒言,便溏,舌质淡, 脉细。

治法:健脾温中,养血止血。

代表方:黄土汤加减。

尿血(1)下焦湿热证临床表现:小便黄赤灼热,尿血鲜红,心烦口渴,面赤口疮,夜寐不安,舌红,脉数。

治法:清热利湿,凉血止血。

代表方:小蓟饮子加减。

(2)肾虚火旺证临床表现:小便短赤带血,头晕耳鸣,神疲,颧红潮热,腰膝酸软,舌质红,脉细数。

治法:滋阴降火,凉血止血。

代表方:知柏地黄丸加减。

(3)脾不统血证临床表现:久病尿血,面色不华,体倦乏力,气短声低,或兼齿衄,肌衄,舌质淡,脉细弱。

治法:补中健脾,益气摄血。

代表方:归脾汤加减。

对于有气虚下陷表现者,亦可采用补中益气汤加减。

(4)肾气不固证临床表现:久病尿血,色淡红,头晕耳鸣,精神困惫腰脊酸痛,舌质淡,脉沉弱。

治法:补益肾气,固摄止血。

代表方:无比山药丸加减。

紫斑(1)血热妄行证临床表现:皮肤出现青紫斑点或斑块,或伴有鼻衄,齿衄,便血,尿血,或有发热,口渴,便秘,舌红,苔黄,脉弦数。

治法:清热解毒,凉血止血。

代表方:犀角地黄汤合十灰散加减。

(2)阴虚火旺证临床表现:皮肤青紫斑点或斑块时发时止,常伴鼻衄齿衄或月经过多,颧红,心烦,口渴,手足心热,或有潮热,盗汗,舌质红,苔少,脉细数。

治法:滋阴降火,宁络止血。