中国古代的农业

- 格式:ppt

- 大小:19.71 MB

- 文档页数:39

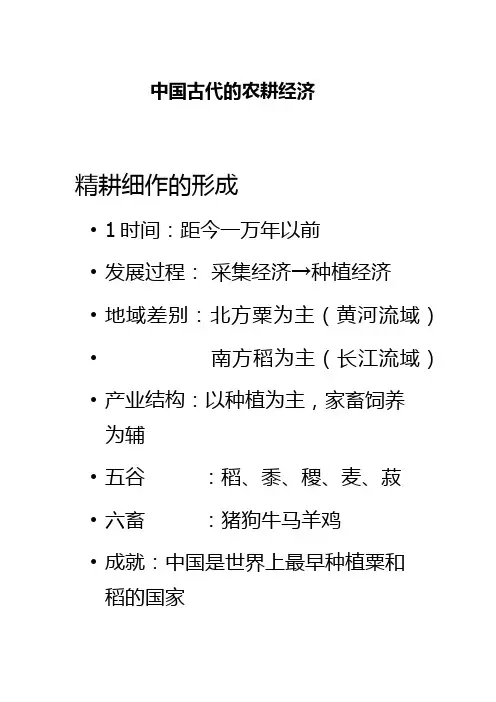

中国古代的农耕经济

精耕细作的形成

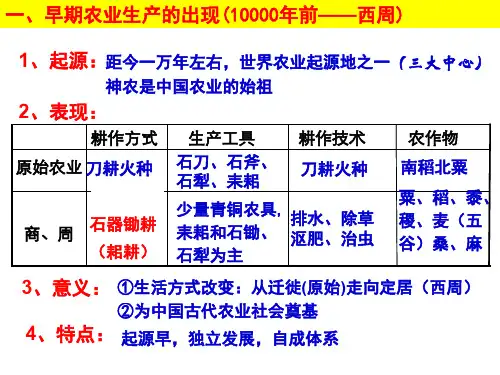

•1时间:距今一万年以前

•发展过程:采集经济→种植经济

•地域差别:北方粟为主(黄河流域)•南方稻为主(长江流域)

•产业结构:以种植为主,家畜饲养

为辅

•五谷:稻、黍、稷、麦、菽•六畜:猪狗牛马羊鸡

•成就:中国是世界上最早种植粟和

稻的国家

生产工具一耕作

•1原始农业:主要是石具木具骨

具(例子:石斧石镰耒耜石铲)

•商周:金石并用(金比较

少)

•春秋战国:1春秋出现铁农具• 2春秋后期出现牛耕

• 3战国中后期铁犁用于牛耕

•汉代:出现犁壁

生产工具一灌溉

曹魏翻车唐代筒车

水利设施一治理黄河

•1大禹治水

•2从汉朝起政府经常组织大规模治(王景)

水利设施一水利工程

•春秋战国芍陂(què bēi)(春秋楚国)都江堰郑国渠(战国秦)

•两汉漕渠白渠

•坎儿井(kǎn ér jǐng)西汉边疆地区。

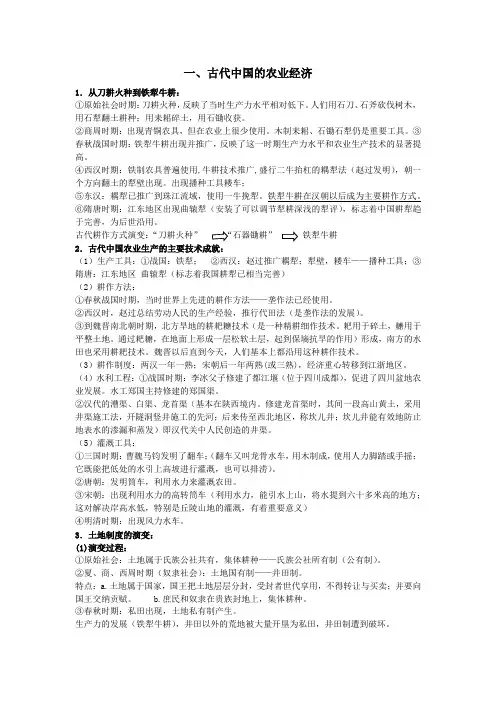

一、古代中国的农业经济1.从刀耕火种到铁犁牛耕:①原始社会时期:刀耕火种,反映了当时生产力水平相对低下。

人们用石刀、石斧砍伐树木,用石犁翻土耕种;用耒耜碎土,用石锄收获。

②商周时期:出现青铜农具,但在农业上很少使用。

木制耒耜、石锄石犁仍是重要工具。

③春秋战国时期:铁犁牛耕出现并推广,反映了这一时期生产力水平和农业生产技术的显著提高。

④西汉时期:铁制农具普遍使用,牛耕技术推广,盛行二牛抬杠的耦犁法(赵过发明),朝一个方向翻土的犁壁出现。

出现播种工具耧车;⑤东汉:耦犁已推广到珠江流域,使用一牛挽犁。

铁犁牛耕在汉朝以后成为主要耕作方式。

⑥隋唐时期:江东地区出现曲辕犁(安装了可以调节犁耕深浅的犁评),标志着中国耕犁趋于完善,为后世沿用。

古代耕作方式演变:“刀耕火种”铁犁牛耕2.古代中国农业生产的主要技术成就:(1)生产工具:①战国:铁犁;②西汉:赵过推广耦犁;犁壁,耧车——播种工具;③隋唐:江东地区曲辕犁(标志着我国耕犁已相当完善)(2)耕作方法:①春秋战国时期,当时世界上先进的耕作方法——垄作法已经使用。

②西汉时,赵过总结劳动人民的生产经验,推行代田法(是垄作法的发展)。

③到魏晋南北朝时期,北方旱地的耕耙耱技术(是一种精耕细作技术。

耙用于碎土,耱用于平整土地。

通过耙耱,在地面上形成一层松软土层,起到保墒抗旱的作用)形成,南方的水田也采用耕耙技术。

魏晋以后直到今天,人们基本上都沿用这种耕作技术。

(3)耕作制度:两汉一年一熟;宋朝后一年两熟(或三熟),经济重心转移到江浙地区。

(4)水利工程:①战国时期:李冰父子修建了都江堰(位于四川成都),促进了四川盆地农业发展。

水工郑国主持修建的郑国渠。

②汉代的漕渠、白渠、龙首渠(基本在陕西境内。

修建龙首渠时,其间一段高山黄土,采用井渠施工法,开隧洞竖井施工的先河;后来传至西北地区,称坎儿井;坎儿井能有效地防止地表水的渗漏和蒸发)即汉代关中人民创造的井渠。

(5)灌溉工具:①三国时期:曹魏马钧发明了翻车;(翻车又叫龙骨水车,用木制成,使用人力脚踏或手摇;它既能把低处的水引上高坡进行灌溉,也可以排涝)。

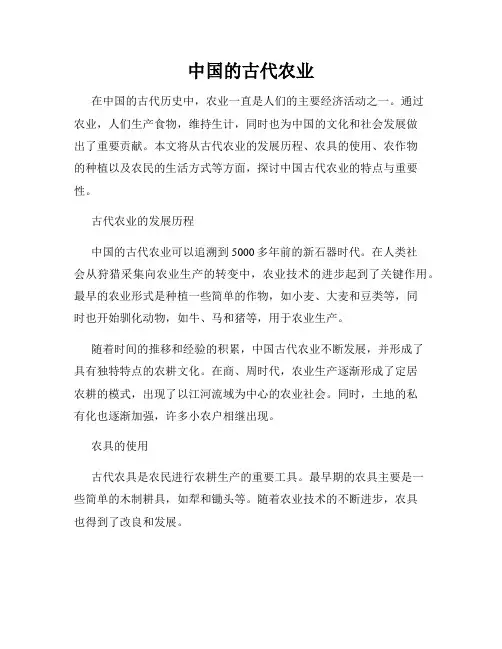

中国的古代农业在中国的古代历史中,农业一直是人们的主要经济活动之一。

通过农业,人们生产食物,维持生计,同时也为中国的文化和社会发展做出了重要贡献。

本文将从古代农业的发展历程、农具的使用、农作物的种植以及农民的生活方式等方面,探讨中国古代农业的特点与重要性。

古代农业的发展历程中国的古代农业可以追溯到5000多年前的新石器时代。

在人类社会从狩猎采集向农业生产的转变中,农业技术的进步起到了关键作用。

最早的农业形式是种植一些简单的作物,如小麦、大麦和豆类等,同时也开始驯化动物,如牛、马和猪等,用于农业生产。

随着时间的推移和经验的积累,中国古代农业不断发展,并形成了具有独特特点的农耕文化。

在商、周时代,农业生产逐渐形成了定居农耕的模式,出现了以江河流域为中心的农业社会。

同时,土地的私有化也逐渐加强,许多小农户相继出现。

农具的使用古代农具是农民进行农耕生产的重要工具。

最早期的农具主要是一些简单的木制耕具,如犁和锄头等。

随着农业技术的不断进步,农具也得到了改良和发展。

在春秋战国时期,出现了铁制农具,例如铁耒、铁锄等。

铁制农具的使用大大提高了农民的生产效率和土地利用率,对农业的发展起到了重要推动作用。

农作物的种植中国的农业以粮食作物的种植为主,其中最重要的是水稻、小麦和谷子等。

水稻是中国南方主要的粮食作物,而小麦和谷子则在北方更为常见。

此外,豆类、棉花、茶叶等也是中国古代农业中重要的作物。

古代农民采用了许多先进的种植技术,如灌溉、田间轮作、施肥等。

他们根据当地的气候和土地条件,合理选择农作物的种植方式,使农田得到充分的利用,提高了农作物的产量。

农民的生活方式在古代中国,农民是社会的基础,他们以耕种为生,与土地紧密相连。

古代农民的生活以务农为主,年复一年地进行农作物的种植和养殖,保证食物的供应。

农民的生活节奏与自然界的季节变化密切相关。

每年的春耕、夏耘、秋收和冬藏等工作都有特定的时间节点。

农民们辛勤劳动,奉行“天时、地利、人和”的农业原则,维系着古代中国的农耕社会。

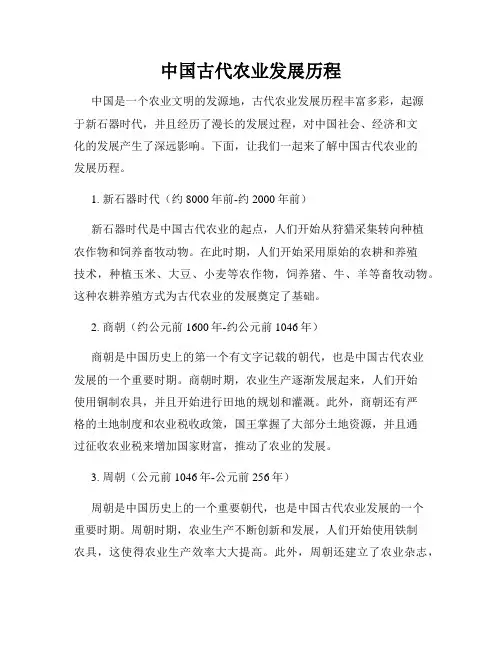

中国古代农业发展历程中国是一个农业文明的发源地,古代农业发展历程丰富多彩,起源于新石器时代,并且经历了漫长的发展过程,对中国社会、经济和文化的发展产生了深远影响。

下面,让我们一起来了解中国古代农业的发展历程。

1. 新石器时代(约8000年前-约2000年前)新石器时代是中国古代农业的起点,人们开始从狩猎采集转向种植农作物和饲养畜牧动物。

在此时期,人们开始采用原始的农耕和养殖技术,种植玉米、大豆、小麦等农作物,饲养猪、牛、羊等畜牧动物。

这种农耕养殖方式为古代农业的发展奠定了基础。

2. 商朝(约公元前1600年-约公元前1046年)商朝是中国历史上的第一个有文字记载的朝代,也是中国古代农业发展的一个重要时期。

商朝时期,农业生产逐渐发展起来,人们开始使用铜制农具,并且开始进行田地的规划和灌溉。

此外,商朝还有严格的土地制度和农业税收政策,国王掌握了大部分土地资源,并且通过征收农业税来增加国家财富,推动了农业的发展。

3. 周朝(公元前1046年-公元前256年)周朝是中国历史上的一个重要朝代,也是中国古代农业发展的一个重要时期。

周朝时期,农业生产不断创新和发展,人们开始使用铁制农具,这使得农业生产效率大大提高。

此外,周朝还建立了农业杂志,对农业技术进行集中研究和总结,并且制定了种植和养殖的相关法律法规,为农业的发展提供了有力的保障。

4. 秦汉时期(公元前221年-公元220年)秦汉时期是中国古代农业发展的一个重要阶段。

秦朝时期,农业生产得到了极大的发展和推广,人们开始使用犁耕法和耕作绳等先进的农具,同时加强了灌溉和水利建设。

这使得农业生产效率大大提高,粮食产量显著增加。

汉朝时期,农业生产进一步发展,农民有了自己的土地,并且通过租佃制度进行经营,这进一步激发了农业生产的热情。

5. 魏晋南北朝时期(公元220年-589年)魏晋南北朝时期是中国古代农业发展的一个动荡时期。

由于社会和政治的动荡,农业生产受到了一定的影响,但在此期间也出现了一些具有重要意义的农业发展。

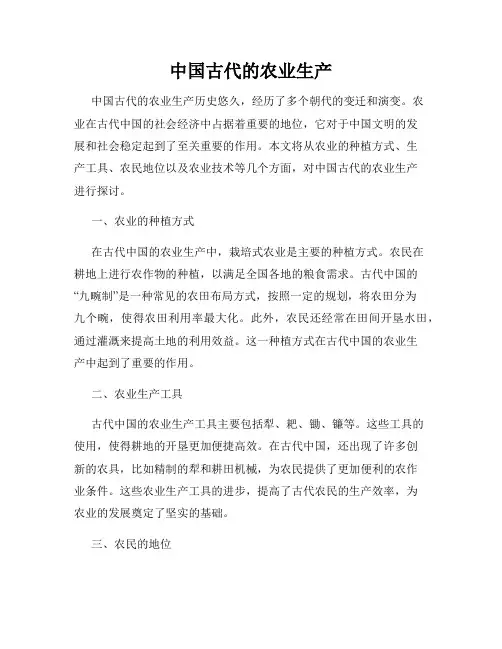

中国古代的农业生产中国古代的农业生产历史悠久,经历了多个朝代的变迁和演变。

农业在古代中国的社会经济中占据着重要的地位,它对于中国文明的发展和社会稳定起到了至关重要的作用。

本文将从农业的种植方式、生产工具、农民地位以及农业技术等几个方面,对中国古代的农业生产进行探讨。

一、农业的种植方式在古代中国的农业生产中,栽培式农业是主要的种植方式。

农民在耕地上进行农作物的种植,以满足全国各地的粮食需求。

古代中国的“九畹制”是一种常见的农田布局方式,按照一定的规划,将农田分为九个畹,使得农田利用率最大化。

此外,农民还经常在田间开垦水田,通过灌溉来提高土地的利用效益。

这一种植方式在古代中国的农业生产中起到了重要的作用。

二、农业生产工具古代中国的农业生产工具主要包括犁、耙、锄、镰等。

这些工具的使用,使得耕地的开垦更加便捷高效。

在古代中国,还出现了许多创新的农具,比如精制的犁和耕田机械,为农民提供了更加便利的农作业条件。

这些农业生产工具的进步,提高了古代农民的生产效率,为农业的发展奠定了坚实的基础。

三、农民的地位在古代中国,农民被视为国家的根基和基石,尽管他们社会地位低下,但是他们是维系社会稳定和经济发展的关键。

农民在社会中承担着耕作和生产的重任,他们不仅负责种植农作物,还要承担税赋和徭役的重担。

在古代中国的统治者们的扶持下,农民的生活条件有一定的保障,他们对于国家和社会作出了巨大贡献。

四、农业技术的发展古代中国的农业技术研究是中国古代科学技术的重要组成部分。

在农业生产过程中,人们不断研究、创新,致力于提高农作物的产量和质量。

例如,在唐朝时期,农业科学家杨炎发明了水田压实法和纵横斗法,大大提高了水稻的产量。

此外,农业科学家还研究了土地的改良和保护,推动了农业生产技术的发展。

总结起来,中国古代的农业生产是一个充满智慧和创造力的过程。

通过种植方式的改进、农业生产工具的使用、农民地位的保障以及农业技术的发展等因素的影响,古代中国的农业生产逐步提高了农作物的产量和质量,为国家的繁荣和人民的生活水平的提高做出了巨大的贡献。

古代中国传统农业的特点一、农业独立自给:古代中国的农业自给自足,以自给为主,少有市场贸易。

农民多数是自耕自食的小农经济,生产工具简单,农作物主要用于家庭消费。

以家庭为单位,种植粮食、蔬菜、果树等,满足自身的生活需要。

二、劳动方式传统:古代中国农业的劳动方式主要是农民手工劳动,主要依靠人力、牲畜力和简单的劳动工具。

农民通过自己的努力和汗水,进行灌溉、耕种、收获等一系列农事活动。

技术手艺传统世代相承,技术更新缓慢,使农耕工作没有太大的技术突破。

三、水稻主导:由于中国气候条件和土地环境的特点,古代中国的农业以水稻种植为主导。

水稻是中国古代农业的主要粮食作物,种植面积较大,产量丰富。

种植水稻需要大量水源和灌溉设施,因此大规模水利工程也是古代农业的一个特点。

四、土地制度:古代中国的土地制度是封建农奴制和土地集中制。

土地归属于地主和贵族,农民只能以佃农、地契等形式从事耕种。

农民对土地的占有和利用程度较低,几乎无法对土地进行流转和买卖。

这种土地制度使得农业生产的效率相对较低。

五、农耕文化:古代中国传统农业具有浓厚的农耕文化。

农民依靠黄河、长江等大河的水源灌溉农田,形成了灌溉农业的传统。

同时,农民也根据季节和天气变化进行农事活动,形成了一系列丰富多样的节日和习俗,例如春耕、夏播、秋收等。

六、农村社会组织:古代中国的农业社会组织主要以农村为基础,农民基本上是自给自足,生活独立。

农村社会以家庭为单位,形成农田、农民、农产品相互依存的农业生产关系。

在农村社会中,还有村落自治组织、社会公德和互助合作等农村社会规范和传统。

中国的古代农业中国是一个农业文明的国家,古代的中国人民主要依靠农业为生。

古代中国的农业发展经历了漫长的历史,对中国社会和经济的发展做出了巨大贡献。

本文将从农业种植、农业工具和农业技术等方面介绍中国古代农业的特点和影响。

一、农业种植古代中国的农业种植主要分为五谷和经济作物两大类。

五谷包括稻米、小麦、黍子、菽豆和粟米,这些作物是古代中国人民的主要食粮来源。

经济作物包括棉花、丝绸、茶叶、烟草等,对于中国的商业交流和文化交流起到了重要的推动作用。

在古代中国,农民的耕地通常分为三种类型:水田、旱地和山地。

水田主要适用于稻米的种植,需要灌溉和水稻田。

旱地适用于小麦、黍子、菽豆等作物的种植。

山地则主要用于果树、蔬菜和茶叶的种植。

二、农业工具古代中国的农业工具主要包括犁、耧车、耕牛、耙等。

犁是农民进行耕地的主要工具,它的发明和使用大大提高了农民的劳动效率。

耧车是一种用于播种的工具,可以一次性在地里撒种子。

耕牛则是农民耕地的主要助力,它们可以协助农民耕地、松土等工作。

除了这些传统的农业工具之外,古代中国还发明了一些其他的农业工具。

例如,水渠和灌溉系统的建设使得农田可以得到有效的水源供给,改善了农田的灌溉条件。

农业工具的发明和使用对于提高农业产量和改善农民的生活起到了重要的作用。

三、农业技术古代中国的农业技术在很大程度上取决于气候、地理和人口等因素。

古代中国人民发展了一些独特的农业技术,这些技术对农业的发展起到了重要的促进作用。

水稻耕作技术是古代中国农业技术的一大特点。

在中国南方,农民利用水田耕作和水稻种植技术,大大提高了水稻的产量。

古代农民还利用排水技术,例如建设水渠和排水沟等方式,解决了水稻田的排水问题。

中国古代农民还开发了一些有利于作物生长的技术,例如早熟灌溉、田间灌溉和施肥等。

这些技术有助于提高农作物的产量和质量,改善了农民的生活。

结语中国的古代农业是中国古代社会经济的重要组成部分,对于中国历史和文化的发展产生了深远的影响。

中国古代农业中国古代农业在中国的历史中占据着重要的地位。

中国是世界上最早进行农业生产的地区之一,早在约8000年前,中国的部分地区就出现了原始农业社会。

随着时间的推移,中国的农业发展逐渐取得了巨大的成就,为中国的经济和社会发展做出了巨大贡献。

本文将详细介绍中国古代农业的发展过程、农业生产技术以及农民的生活状况。

中国古代农业的发展可以追溯到新石器时代晚期。

在这个时期,中国人学会了种植谷类作物,如小麦和稻米,以及蔬菜和水果等其他农作物。

这些农作物的种植使得人口开始聚居并形成了原始的农业社会。

在商朝时期(公元前16世纪-公元前11世纪),中国的农业生产进一步发展,农民开始使用犁具、耙子等农具,提高了农作物的产量。

公元前5世纪的春秋战国时期是中国农业发展的重要时期。

在这个时期,农业技术得到了更进一步的改进。

农民开始使用木滚簧耕地,这使得耕地更为容易。

此外,农业生产中使用的农具也得到升级,如斧头、镐等。

农业生产更加高效,农作物的种植面积也逐渐扩大。

随着时间的推移,中国的农业生产不断发展。

到了隋唐时期(公元6世纪-公元10世纪),农民开始使用水力机械,如水车等,以提高农田的灌溉能力。

此外,农民也开始使用农事日历,以确定种植和收获的最佳时机。

这些农业技术的应用,使得农田的产量进一步提高,为社会经济的发展提供了更多的粮食和物质基础。

随着宋朝的兴起(公元960-1279年),中国的农业生产达到了一个新的高峰。

宋朝时期,农业技术的发展进一步推动了农田的改良和农作物的培育。

农民开始使用自然肥料、有机肥料等,以提高土壤质量和农作物的产量。

此外,农民还开始使用固定田制,以规范土地和农作物的分配。

除了种植业,中国古代农业还包括养殖业。

在中国古代,人们开始养殖家禽和家畜,如鸡、鸭、猪、牛等。

养殖业的发展使得中国人口的日常食物更加丰富多样,也为中国的农业生产提供了更多的劳动力。

然而,古代中国农业生产的发展并不完美。

由于技术和经验的限制,农业生产的状况在不同的地区和时期有所不同。

中国古代农业中国古代农业是中国古代社会的基础产业,它对于中国古代社会经济的发展和人民生活的改善起到了至关重要的作用。

本文将就中国古代农业的历史背景、农业生产技术、农田管理制度以及对农业的社会影响等方面进行探讨。

历史背景中国古代农业的发展可以追溯到大约公元前六千年的新石器时代末期。

在这个时期,人们已经开始从事农耕生产,并逐渐形成了以耕作为主要生产方式的农业社会。

随着社会的发展,农业也逐渐成为中国古代社会的经济支柱。

农业生产技术中国古代农业生产技术主要包括种植、养殖和农具使用等方面。

种植方面,古代农民种植的主要作物有粮食作物如稻、麦、粟等,以及经济作物如棉、丝等。

养殖方面,古代农民主要饲养的动物有牛、羊、猪等。

而农具使用方面,古代农民使用的农具有犁、耕牛、耧车等。

农田管理制度中国古代农业发展的重要支撑是农田管理制度。

古代农业社会中,地主阶级通过土地所有权的控制来获利,并建立了以地租和苛捐杂税为主要形式的剥削制度。

同时,社会对农田进行管理,推行均田制、保田制等政策,以确保农田的平均分配和得当利用,提高农业产出。

农业的社会影响中国古代农业对社会产生了广泛深远的影响。

首先,农业的发展带动了手工业的增长,从而促进了城市的形成和经济的繁荣。

其次,农业生产的发展也加速了人口的增长,提高了人民的生活水平。

此外,农业作为国家经济的支柱,对于社会的政治稳定和文化的繁荣也起到了重要的积极作用。

总结中国古代农业是中国古代社会的基础产业,它对于社会经济的发展和人民生活的改善起到了至关重要的作用。

在农业生产技术、农田管理制度等方面的不断创新和改进,为中国古代社会的进一步发展奠定了坚实的基础。

中国古代农业的历史和经验也对如今的现代农业产生了深远的影响,值得我们认真学习和研究。

中国古代的农业发展中国自古就以农耕文明为主要特征,古代农业的发展对于中国的社会经济和文化都起着举足轻重的作用。

在中国古代历史长河中,农业的进步和发展可以说是中国文明发展的基石。

本文将从古代农业的起源、农业工具的发展、农作物的改良以及灌溉系统的建设等方面,探讨中国古代的农业发展历程。

一、古代农业的起源中国古代农业的起源可以追溯到中华民族的远古时代。

早在新石器时代晚期,中国的先民就开始进行了简单的农耕活动。

他们利用石头、木头等简单工具开垦土地,种植了一些简单的农作物,如小麦、稻谷等。

这标志着中国农业文明的雏形。

二、农业工具的发展中国古代农业工具的发展经历了漫长的历史过程。

最早期的农具主要是用石头制成的耒耜、铲斗等,其后发展出了用木材制成的犁和铲子等农具。

随着青铜器的产生,古代农具的材质也逐渐进化为青铜。

秦代的铧耒、汉代的铁犁以及唐代的铁镢等农具,都对古代农业的发展起到了积极的推动作用。

三、农作物的改良与推广古代中国的农作物种类相对较少,主要以小麦、稻谷、黍米等为主。

然而,随着农业技术的进步,中国古代农民开始进行农作物的改良与推广。

例如,在东汉时期,出现了以节节高的水稻品种居多的稻作特色,大大提高了稻谷的产量。

唐代的玉米也被引入中国,丰富了农作物的种类,进一步推动了农业的发展。

四、灌溉系统的建设古代中国的农业发展少不了灌溉系统的建设。

中国古代农民巧妙地利用了山川河流等自然资源,建设了各式各样的灌溉工程。

早在春秋战国时期,中国就出现了著名的水利工程——邗沟、灌渠等。

汉代以后,农业生产的需求使得灌溉工程得到了更大的发展,如汉代修建的灵渠、唐代修建的黄河堤防等。

这些灌溉系统的建设不仅为古代农业提供了充足的水源,同时也促进了灌溉区域的经济繁荣。

总结起来,中国古代的农业发展历程可以说是一个源远流长的过程。

从最初农业的起源,到农具的发展、农作物的改良与推广,再到灌溉系统的建设,每一个阶段都凝结了古代中国人民智慧和努力。