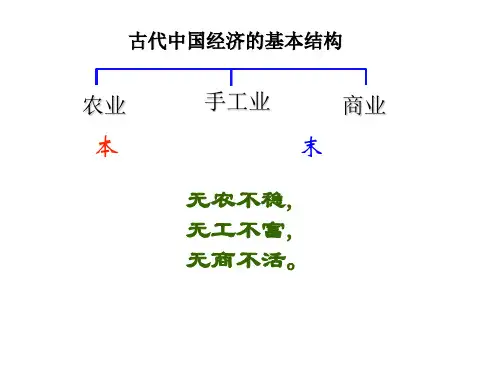

xvh古代中国的农业经济

- 格式:ppt

- 大小:5.84 MB

- 文档页数:32

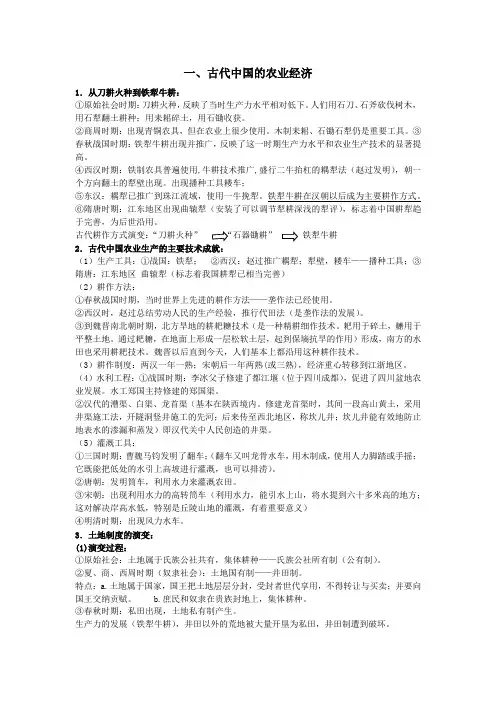

一、古代中国的农业经济1.从刀耕火种到铁犁牛耕:①原始社会时期:刀耕火种,反映了当时生产力水平相对低下。

人们用石刀、石斧砍伐树木,用石犁翻土耕种;用耒耜碎土,用石锄收获。

②商周时期:出现青铜农具,但在农业上很少使用。

木制耒耜、石锄石犁仍是重要工具。

③春秋战国时期:铁犁牛耕出现并推广,反映了这一时期生产力水平和农业生产技术的显著提高。

④西汉时期:铁制农具普遍使用,牛耕技术推广,盛行二牛抬杠的耦犁法(赵过发明),朝一个方向翻土的犁壁出现。

出现播种工具耧车;⑤东汉:耦犁已推广到珠江流域,使用一牛挽犁。

铁犁牛耕在汉朝以后成为主要耕作方式。

⑥隋唐时期:江东地区出现曲辕犁(安装了可以调节犁耕深浅的犁评),标志着中国耕犁趋于完善,为后世沿用。

古代耕作方式演变:“刀耕火种”铁犁牛耕2.古代中国农业生产的主要技术成就:(1)生产工具:①战国:铁犁;②西汉:赵过推广耦犁;犁壁,耧车——播种工具;③隋唐:江东地区曲辕犁(标志着我国耕犁已相当完善)(2)耕作方法:①春秋战国时期,当时世界上先进的耕作方法——垄作法已经使用。

②西汉时,赵过总结劳动人民的生产经验,推行代田法(是垄作法的发展)。

③到魏晋南北朝时期,北方旱地的耕耙耱技术(是一种精耕细作技术。

耙用于碎土,耱用于平整土地。

通过耙耱,在地面上形成一层松软土层,起到保墒抗旱的作用)形成,南方的水田也采用耕耙技术。

魏晋以后直到今天,人们基本上都沿用这种耕作技术。

(3)耕作制度:两汉一年一熟;宋朝后一年两熟(或三熟),经济重心转移到江浙地区。

(4)水利工程:①战国时期:李冰父子修建了都江堰(位于四川成都),促进了四川盆地农业发展。

水工郑国主持修建的郑国渠。

②汉代的漕渠、白渠、龙首渠(基本在陕西境内。

修建龙首渠时,其间一段高山黄土,采用井渠施工法,开隧洞竖井施工的先河;后来传至西北地区,称坎儿井;坎儿井能有效地防止地表水的渗漏和蒸发)即汉代关中人民创造的井渠。

(5)灌溉工具:①三国时期:曹魏马钧发明了翻车;(翻车又叫龙骨水车,用木制成,使用人力脚踏或手摇;它既能把低处的水引上高坡进行灌溉,也可以排涝)。

中国古代农业经济的发展与特点

中国古代农业经济是中华文明的重要组成部分,其发展历程与独特特点影响深远。

让我们一起探索古代中国农业经济的兴衰与特色。

农业经济的兴起

古代中国的农业经济起步于新石器时代,随着农业生产技术的不断进步,农耕文明逐渐兴盛。

早期的农业经济以粮食种植为主,逐渐发展成为以农业为基础,手工业和商业并重的经济体系。

农业经济的特点

古代中国农业经济的特点体现在多个方面。

农业是经济的中坚,绝大多数人口从事农业生产。

农业季节性强,农民需要按时耕种、收割,农事劳动有着明显的节律性。

农业经济在技术上创造了许多创新,如水利工程、农具改良等,推动了农业生产的提高。

农业经济的兴衰

古代中国农业经济在不同历史时期有着兴盛与衰落。

春秋战国时期,农业生产繁荣,农民生活比较富裕;而在战乱频繁的战国时代,农业经济受到严重破坏,农民生活陷入困境。

隋唐时期,农业经济再度繁荣,农田水利工程兴盛,农产品交易频繁,经济发展达到巅峰。

农业经济的特色

古代中国农业经济的特色包括丰富的农业生产技术、独特的农业文化传统、丰富多样的农产品等。

农业经济的发展离不开农民的勤劳和智慧,也受到政府政策和自然环境的影响。

古代中国农业经济的发展与特点展现了中华民族勤劳智慧的一面,农业经济作为中国经济的基础,对古代社会的繁荣发展起到了重要作用。

通过对古代农业经济的回顾与探讨,我们更深刻地理解了中国传统农业文化的独特魅力。

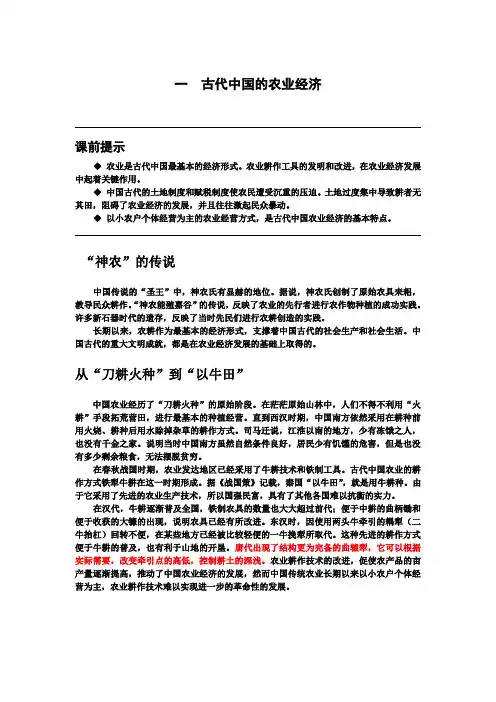

一古代中国的农业经济课前提示◆农业是古代中国最基本的经济形式。

农业耕作工具的发明和改进,在农业经济发展中起着关键作用。

◆中国古代的土地制度和赋税制度使农民遭受沉重的压迫。

土地过度集中导致耕者无其田,阻碍了农业经济的发展,并且往往激起民众暴动。

◆以小农户个体经营为主的农业经营方式,是古代中国农业经济的基本特点。

“神农”的传说中国传说的“圣王”中,神农氏有显赫的地位。

据说,神农氏创制了原始农具耒耜,教导民众耕作。

“神农能殖嘉谷”的传说,反映了农业的先行者进行农作物种植的成功实践。

许多新石器时代的遗存,反映了当时先民们进行农耕创造的实践。

长期以来,农耕作为最基本的经济形式,支撑着中国古代的社会生产和社会生活。

中国古代的重大文明成就,都是在农业经济发展的基础上取得的。

从“刀耕火种”到“以牛田”中国农业经历了“刀耕火种”的原始阶段。

在茫茫原始山林中,人们不得不利用“火耕”手段拓荒营田,进行最基本的种植经营。

直到西汉时期,中国南方依然采用在耕种前用火烧、耕种后用水除掉杂草的耕作方式。

司马迁说,江淮以南的地方,少有冻饿之人,也没有千金之家。

说明当时中国南方虽然自然条件良好,居民少有饥馑的危害,但是也没有多少剩余粮食,无法摆脱贫穷。

在春秋战国时期,农业发达地区已经采用了牛耕技术和铁制工具。

古代中国农业的耕作方式铁犁牛耕在这一时期形成。

据《战国策》记载,秦国“以牛田”,就是用牛耕种。

由于它采用了先进的农业生产技术,所以国强民富,具有了其他各国难以抗衡的实力。

在汉代,牛耕逐渐普及全国,铁制农具的数量也大大超过前代;便于中耕的曲柄锄和便于收获的大镰的出现,说明农具已经有所改进。

东汉时,因使用两头牛牵引的耦犁(二牛抬杠)回转不便,在某些地方已经被比较轻便的一牛挽犁所取代。

这种先进的耕作方式便于牛耕的普及,也有利于山地的开垦。

唐代出现了结构更为完备的曲辕犁,它可以根据实际需要,改变牵引点的高低,控制耕土的深浅。

农业耕作技术的改进,促使农产品的亩产量逐渐提高,推动了中国农业经济的发展,然而中国传统农业长期以来以小农户个体经营为主,农业耕作技术难以实现进一步的革命性的发展。

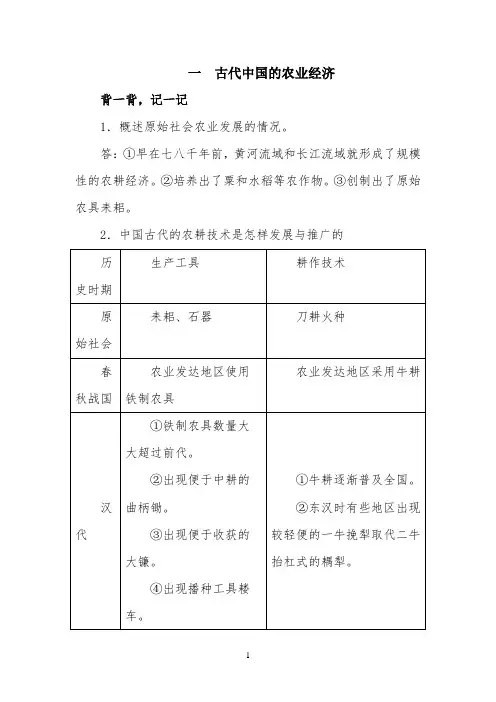

一古代中国的农业经济背一背,记一记1.概述原始社会农业发展的情况。

答:①早在七八千年前,黄河流域和长江流域就形成了规模性的农耕经济。

②培养出了粟和水稻等农作物。

③创制出了原始农具耒耜。

2.中国古代的农耕技术是怎样发展与推广的3.中国古代有哪些土地制度4.古代中国普遍出现土地兼并问题,其原因是什么土地兼并会导致哪些社会问题一些开明的政治家和农民领袖试图如何解决土地兼并问题为何不成功答:(1)出现原因:封建土地私有制的发展和土地买卖频繁。

(2)土地兼并导致的社会问题:①阻碍农业的发展。

地权和劳动者的分离导致农耕生产秩序的严重破坏。

②影响了国家的赋税收入。

小农大量破产,使国家丧失收入的膨胀导致地方豪强势力壮大,影响到中央集权的加强。

④激化阶级矛盾,引发农民起义。

(3)试图解决土地兼并问题的努力:①开明的政治家:力图改革田制,缓和土地兼并造成的社会矛盾。

不能成功的原因:由于地主阶级是专制主义王朝的阶级基础,改革不能成功。

②农民阶级:发动农民起义,要求平均地权。

不能成功原因:农民阶级的局限性所致。

5.列举古代中国农民沉重赋役负担的表现,分析沉重赋役负担的影响。

答:表现:(1)赋税沉重。

①赋税征收的比率和数额较大,如秦朝“泰半之赋”。

②赋税名目繁多。

如除田亩税、人头税等主要形式外,还有很多杂税、附加税、临时征收的税,地方政府也巧立名目。

③征发无度,无有定准。

(2)徭役繁重。

工程多,且劳动强度大、生活条件恶劣,督责严厉,死亡率高。

影响:(1)沉重的赋税保障了国家的富强和繁荣,繁重的徭役使许多工程得以营造。

(2)沉重的赋税使农民破产失去土地,过度征发的徭役使劳动者长期离开土地,这些导致正常的经济生活秩序严重破坏,由此引发社会动乱,往往成为王朝覆灭和经济文化凋残的直接原因。

6.古代中国水利发展的表现。

7.P9【自我测评】中国古代农业发展的主要特征是什么答:1在原始阶段经历了“刀耕火种”的落后耕作方式。

2中国古代传统的农业耕作方式是小农户的个体经营。

![[高考历史]一轮复习专题六考点26古代中国的农业经济.docx](https://uimg.taocdn.com/a9aaa83551e79b896902268d.webp)

【高中历史】高一历史知识的总结:古代中国的农业经济

讯

高一

历史学习是有技巧的,在掌握了每单元重要知识点后就可以很好的学习高一历史为以后

高考

文科复习打下良好的基础。

下面是高一历史必修二重要知识点。

(一)古代中国的农业经济

1古代中国农业主要耕作方式的变革

1、原始农业的产生:“刀耕火种”、“火耕”

2、距今七八千年前:中国农业进入了“耜耕”或“石器锄耕”时代

3、春秋战国时期:铁犁牛耕,中国古代农业的传统耕作方式形成。

汉代牛耕逐渐普及全国。

东汉时出现了一牛挽犁代替耦犁,这种耕作方式便于牛耕普及。

2了解古代中国的农业经济的基本特点

以小农户个体经营为主的农业经营方式,是古代中国农业经济的基本特点。

3、古代水利建设概况

1、夏商周:农田水利有较大发展。

2、春秋战国:战国时秦国蜀郡守李冰修的都江堰,水工郑国在秦国修的郑国渠。

都江堰

3、秦:灵渠

4、两汉:西汉汉武帝亲到黄河工地命文武百官背土,东汉王景治黄河才基本解除了黄河水患。

5、隋炀帝:开通了大运河,是世界上最早、最长的运河。

6、唐朝:设专职官员管理水利事业,各地兴修了不少水利工程,还创制了新的灌溉工具筒车。

2021高考指南:热门专业高校收费标准招生办联系电话估高考分选大学高考录取安排

感谢您的阅读,祝您生活愉快。

中国古代的农业经济中国古代的农业经济源远流长,是中国传统经济的重要组成部分。

古代中国的农业经济以农业为基础,农民是整个经济系统的核心。

在这篇文章中,我们将探讨中国古代农业经济的特点、发展及其对社会的影响。

一、农业经济的特点中国古代农业经济具有以下几个主要特点:1. 农业为主导:中国古代农业经济的主要支柱是农业生产,人们大多从事农业活动,并以此为生。

农业不仅仅是一种经济活动,更是整个社会和文化的基础。

2. 自给自足:古代中国由于交通不便,地域辽阔,各地资源有限,所以农业生产主要以自给自足为主,少量的农产品才能用于交换。

这种自给自足的特点影响了中国农业经济的发展路径。

3. 重视水利:古代中国重视水利建设,大力开发水资源,例如修建灌溉系统、水利工程等,以保证农田的灌溉和灌溉。

这不仅有助于提高农田的产量,还可以有效防止旱涝灾害的发生。

4. 经济区域分工:古代中国的农业经济存在明显的区域分工。

南方以水稻种植为主,北方是小麦和谷物的主要产区,这种区域分工促进了经济的发展和农产品的交流。

二、农业经济的发展中国古代农业经济的发展经历了不同的阶段。

1. 原始农业时期:原始社会是中国农业经济的起点,人们开始采集和种植农作物,利用简单的工具进行农业生产。

2. 农业生产力的进步:随着农业生产力的不断提高,农业技术和工具也在不断改进。

铁器、种田套、犁等农具的使用,使得农业生产变得更加高效。

3. 农业经济的繁荣:从汉朝到唐朝,中国的农业经济达到了巅峰。

在这个时期,农业技术的发展和经济的繁荣相辅相成,农民的生活水平也得到了显著提高。

4. 农业经济的衰退:随着宋朝以后,中国的农业经济逐渐衰退。

人口增长导致农田的扩张,土地的争夺激烈,同时政治和经济的变革也对农业产生了一定的负面影响。

三、农业经济对社会的影响中国古代农业经济对社会产生了深远的影响。

1. 社会稳定:农业经济的稳定发展为社会的稳定提供了基础,人民的温饱问题得到了解决,减少了社会动荡的因素。

中国古代的农业经济和手工业经济中国古代的农业经济和手工业经济是中国历史发展的两大支柱,对于社会的繁荣和国家的发展起到了重要作用。

本文将分别介绍中国古代的农业经济和手工业经济,并探讨它们之间的相互影响以及对社会经济的贡献。

一、农业经济农业经济在中国古代占据着重要地位,一直是社会经济的基础。

中国古代农业以种植为主,以农业生产为基础维持社会的正常运转。

农民是中国古代社会的主要劳动力,他们辛勤劳作,耕种土地,生产农作物来供养全国人民。

在中国古代,农业发展具有很高的水平。

古代农民掌握了许多高级的种植技术,例如水稻、小麦等作物的种植技术。

另外,他们还发展了灌溉、翻耕、施肥等农业生产技术,使得农作物的产量大幅度提高。

农业经济的繁荣也促进了社会的发展。

农产品的丰收意味着人们的温饱问题得到了解决,社会的稳定增长。

此外,农业产品的交流也推动了城市的兴起和市场经济的发展。

城市和农村之间的相互依存促使了经济的繁荣,同时也刺激了手工业的发展。

二、手工业经济中国古代的手工业经济是农业经济的重要补充,也是经济发展的重要组成部分。

手工业作为农产品的加工和制造业,为社会提供了各种商品和生产工具。

手工业的兴起极大地推动了社会的发展和技术的进步。

中国古代的手工业主要包括纺织业、陶瓷业、铁器制造业等。

纺织业是中国古代最兴盛的手工业之一,丝绸的生产和贸易成为古代中国的经济支柱之一。

陶瓷业也非常发达,中国的瓷器工艺被传承至今,成为中华文化的重要组成部分。

铁器制造业的发展不仅提供了丰富的农具和生产工具,还改善了交通运输工具,推动了物质和文化的交流。

手工业经济的发展促进了劳动分工的形成。

各行各业的手工艺人在从事特定技术的过程中形成了独特的技艺,并通过学徒制度进行传承。

手工业的发展也导致了城市的兴起,促进了城市人口的增长和聚集,极大地推动了农业经济的发展和市场的繁荣。

三、农业经济与手工业经济的相互影响中国古代的农业经济和手工业经济相互依存,相互促进。

高考历史——古代中国的农耕经济古代农业经济1.经营模式:小农经济,以家庭为生产、生活单位;农业和家庭手工业相结合;男耕女织,自给自足。

2.耕作方式:刀耕火种——石器锄耕——铁犁牛耕(主要方式)3.土地制度:原始社会土地公有制——井田制(土地国有制)——封建社会土地私有制(国有制、地主土地所有制、自耕农小土地所有制)4.生产技术:精耕细作。

5.地位:立国之本。

在古代经济中始终占居主导地位,是封建社会统治的基础,它的稳定与否直接关系到社会的稳定和政权的兴衰。

中国古代农业的特点(1)小农经济是传统农业的基本模式。

(2)精耕细作是传统农业的基本特征。

(3)铁犁牛耕是传统农业的主要耕作方式。

小农经济的影响(1)小农经济的分散性,需求有一个强有力的中央集权保护,小农经济是中央集权制度建立的根本原因。

(2)小农经济的脆弱性,促使统治者实行重农抑商政策;小农经济自给自足的特点,是统治阶级能够实行闭关锁国政策的根源。

(3)小农经济的发展促进了与农业生产相关领域如农学、天文历法等科技的发展,使古代中国科技具有实用性、实践性的特点;同时,小农经济发展的缓慢性,也决定了古代科技长期无法实现根本性突破,发展为近代科技。

(4)文学方面,很多文学作品反映小农经济条件下人们的理想和憧憬,如陶渊明的《桃花源记》,就反映了当时人们希望摆脱统治者的残暴统治,渴望世外桃源的理想和追求。

(5)小农经济下的中国农民既有忠厚老实、吃苦耐劳、艰苦奋斗的精神,也有狭隘、保守的不足的民族心理。

(6)小农经济条件下,从事农业生产的主要是男子,这是“重男轻女”思想的根源;同时注重孝道、重视邻里和睦等家庭伦理观念。

手工业和商业1.手工业(1)经营形态:官营手工业、私营手工业、家庭手工业。

(2)主要行业:冶金、陶瓷、纺织等。

(3)发展特征:规模巨大,分工细密;技术先进,工艺精湛;素称发达,世界领先;历史悠久,影响深远。

2.商业3.古代城市的演变(1)先秦:春秋战国时期,诸侯国的都城成为重要的商业中心。

中国古代农业经济形态一、农业经济的发展历程中国古代的农业经济可以追溯到新石器时代晚期,当时人们已经开始进行农业生产。

随着时间的推移,农业技术不断进步,农业经济也逐渐形成了自己的特点。

二、自给自足的自然经济阶段在中国古代,农业经济的起点是自给自足的自然经济阶段。

人们只种植一些粮食和蔬菜来满足自己的生活需求,交换活动很少。

这个阶段的农业经济主要依靠自然资源和人力劳动,生产效率较低。

三、封建经济的农业生产方式随着封建制度的出现,中国古代农业经济进入了封建经济的农业生产方式阶段。

封建社会中,地主阶级占有土地,农民则无地可种。

农民被迫成为地主的佃农,给地主交纳租税。

这种经济形态下,农民的生产力受到了严重压制,农业经济发展缓慢。

四、水利灌溉的发展中国古代农业经济的一个重要特点是水利灌溉的发展。

水利灌溉的出现,使得农田的灌溉得以改善,提高了农业生产的效率。

此外,水利工程的建设也为农田的改良和土地的开垦提供了便利,推动了农业经济的发展。

五、农业技术的进步中国古代农业经济的发展离不开农业技术的进步。

古代农民通过不断探索和实践,逐渐发展出了许多有效的农业技术,如耕种工具的改进、种植技术的提高等。

这些技术的应用,使得农业生产更加高效,农产品的产量也得到了提升。

六、农业经济的区域差异中国古代农业经济的发展存在着明显的区域差异。

北方地区以种植小麦、玉米等为主,而南方地区则以种植稻米、茶叶等为主。

这种区域差异主要是由于气候条件和土地资源的差异所致。

不同地区的农业经济发展水平也存在着明显的差异。

七、农业经济与城市经济的关系中国古代的城市经济与农业经济是相互依存的关系。

城市经济依赖农业经济提供的粮食和其他农产品,而农业经济则需要城市经济提供的工具、种子等农业生产资料。

城市经济的发展也促进了农业经济的技术进步和生产力的提高。

八、农业税收与财政收入中国古代的农业经济与财政收入之间存在着密切的联系。

封建社会中,地主阶级征收农民的租税作为财政收入。

必修二 /专题一一、古代中国的农业经济五谷黍稷粟麦稻六畜马牛猪羊鸡狗一、“神农”的传说——农业的起源和农业的地位1、农业的起源:(1)区域:黄河流域和长江流域,形成了规模性的农耕经济。

(2)农作物:粟和稻(3)传说:神农氏殖嘉谷,创制耒耜,教民耕作。

(4)史证:许多新石器时代的遗存,反映了先民们的农耕实践。

2、农业的地位:(1)农耕作为最基本的经济形式,支撑着中国古代的社会生产和生活。

(2)农业经济的发展是中国古代取得重大文明成就的基础。

“古之人民皆食禽兽肉。

至于神农,人民众多,禽兽不足,于是神农因天之时,分地之利,制耒(lěi)耜(sì),教民农耕。

”成为农业的始祖。

——《白虎通》卷二肩披树叶,头生双角,手捧五谷,在传说的“圣王”中有显赫的地位。

传说中“神农”及其后裔具有特殊地位,说明了什么?说明农业的地位非常重要,占据了经济的主导地位。

二、从“刀耕火种”到“以牛田”——农业的主要耕作方式和生产工具的演进耕作技术:刀耕火种铁犁牛耕石器锄耕(原始社会)(奴隶社会)(春秋战国)生产工具:石器青铜器铁器(原始社会) (奴隶社会) (春秋战国)农业动力:人力畜力(春秋战国)1、历程:发展阶段耕作技术的变化农具的变化原始阶段“刀耕火种”石、骨、木商周时期“锄耕”石、骨、木青铜农具(少)春秋战国“铁犁牛耕”(发达地区)农用动力的革命;传统耕作方式形成铁制农具(发达地区)汉代铁犁牛耕(普及全国)(西汉耦犁也称二牛抬杠到东汉一牛挽犁) 铁农具数量大大增加,出现曲柄锄、大镰、镂车唐代铁犁牛耕曲辕犁从直辕犁到曲辕犁构造变化,分析曲辕犁的特点。

曲辕犁特点:1)、结构合理,使用轻便,回转灵活,便于推广;2)、能够控制耕土的深浅,耕作平稳;3)、是我国农具改革的又一次突破,标志着中国传统步犁的基本定型。

2、评价:(1)积极:农耕技术的改进,促使农产品亩产量逐渐提高,推动了中国农业经济的发展。

(2)局限:中国传统农业长期以来以小农户个体经营为主,农耕技术难以实现进一步的革命性发展。

古代中国农业经济古代中国的农业经济是中国历史发展中至关重要的一部分。

在古代社会中,农业经济是社会经济的主要支柱,农民是国家的命脉。

本文将从土地利用、农业生产方式以及农产品的流通等方面,探讨古代中国农业经济的特点和影响。

一、土地利用土地是农业经济的基础,古代中国的土地利用方式与现代有所不同。

在古代社会中,土地被认为是天子的“膳夫”、“万民之父”,因此土地的流转和管理都受到了严格的限制。

古代中国的土地主要分为皇家土地、宗庙土地、寺庙土地和私人土地。

皇家土地由天子所有,主要用于养廉及供应京畿和都城的物资;宗庙土地归宗庙所有,用于祭祀祖先;寺庙土地则归寺庙所有,主要用于寺庙的运作和维护;私人土地是个人或家族所有的土地,主要用于农业生产。

古代中国的土地利用方式也相对简单,主要分为耕地和荒地。

耕地是指适合种植作物的土地,包括旱田、水田和园地等。

荒地则指那些不能被利用的土地,例如山岭、沼泽和沙漠等。

二、农业生产方式古代中国的农业生产方式非常注重劳动力的运用和生产工具的利用。

农民使用简易的农具进行耕种,主要工具有犁、锄、耙等。

在农业生产过程中,也会运用畜力、水力和人力等不同的劳动力。

古代中国农业生产方式主要包括耕种、播种、施肥、收割等环节。

耕种是指犁地、耙地等动作,以松土改良土壤的质地;播种则是把种子撒在土地上,促使植物生根发芽;施肥则是为作物提供营养,增加产量;收割则是将成熟的农作物收获下来,准备食用或者存储。

古代农业生产方式也注重节水灌溉和农田管理。

在缺水的地区,农民会通过修建水渠、水车等设施,保证灌溉的需求;同时,还会进行农田管理,包括造田、维修农田水利设施等。

三、农产品的流通古代中国的农产品流通主要通过市场、港口和水运等方式进行。

在城市和地方集市中,会有定期举办的农产品市场,供应农产品的销售和交换。

在港口城市,农产品的海上运输也非常发达。

古代中国的港口城市,如广州、泉州等,是农产品交流的重要枢纽,通过海运把农产品运往各地。

古代中国农业经济古代中国的农业经济是以农业为主导的经济模式,是中国封建社会的经济基础。

在这个经济模式中,农业占据了主要的地位,农民是社会的中坚力量。

古代中国的农业经济具有一定的特点,同时也推动了中国社会的发展。

古代中国的农业经济主要以种植业为主,这与中国的地理环境有关。

中国是一个农业大国,拥有广阔的土地资源以及丰富的水资源。

这为中国的农业生产提供了良好的条件。

古代农业主要是粮食作物的种植,如稻谷、小麦、粟米等。

农民们依靠农耕,通过耕种、施肥等方式,不断提高粮食产量。

农业生产的发展,为中国的人口增长提供了物质基础。

古代中国的农民是社会经济的基础,也是农业经济的主要参与者。

农民们靠耕种土地来维持生计,并为社会提供粮食和其他农产品。

农民的生活往往受到天气、自然灾害等因素的影响,但他们不畏艰苦,努力工作,以确保农作物的丰收。

古代中国的农民也具备一定的农业知识和技术,他们通过世代相传的农业经验,形成了独特的农耕文化。

在古代中国的农业经济中,农民们不仅仅是农业生产的参与者,他们还承担着一定的社会责任。

农民们需要按照政府规定的税收要求,向国家交纳一定的赋税。

这些税收被用于国家的建设和军事行动。

除了税收,农民还需要向地主交纳一定的地租。

这种农业税收和地租制度,成为了古代中国社会等级分化的一种体现。

古代中国的农业经济也带动了其他行业的发展。

农民们种植粮食,农产品的丰收为国家提供了稳定的粮食供应,也为城市提供了商业发展的基础。

古代中国的农村和城市之间形成了一种互动关系,通过农产品的贸易,农民们可以获得其他商品和服务。

古代中国的手工业也得到了发展,比如纺织业、陶瓷业等,这些行业与农业有着密切的联系。

古代中国的农业经济在一定程度上推动了社会的进步和发展。

通过农业的发展,产生了一种以农村为基础的经济结构,也推动了封建社会经济体系的形成。

农业经济的发展,为中国的社会提供了物质财富,也为社会改革和政治稳定提供了保障。

古代中国的农业经济在农业生产、农民生活和社会经济发展等方面发挥了重要的作用。