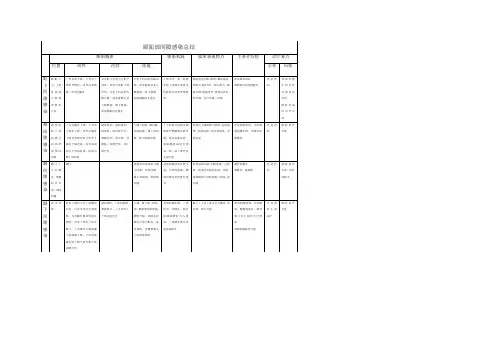

颌面间隙感染分类及特点

- 格式:doc

- 大小:555.50 KB

- 文档页数:20

正保远程教育旗下品牌网站 美国纽交所上市公司(NYSE:DL)上医学教育网 做成功医学人口腔执业医师考试辅导《口腔颌面外科学》第五章讲义2口腔颌面部感染第三节 间隙感染(一)概念口腔、颜面、颈部深面的知名解剖结构,均有致密的筋膜包绕。

在这些解剖结构的筋膜之间有数量不等而又彼此连续的疏松结缔组织或脂肪组织充填,由于感染常沿这些阻力薄弱的结构扩散,故将其视为感染发生和扩散的潜在间隙。

根据解剖结构和临床感染常发生的部位,可划分为不同名称的间隙。

临床常见的有:咬肌间隙、翼下颌间隙、颞下间隙、颞间隙、下颌下间隙、咽旁间隙、颊间隙、口底间隙等。

口腔颌面部间隙感染均为继发性,常见为牙源性或腺源性感染扩散所致,损伤性、医源性、血源性较少见。

感染主要为葡萄球菌、链球菌等引起的化脓性感染,也可由厌氧菌等引起腐败坏死性感染。

感染累及潜在筋膜间隙内结构,初期表现为蜂窝组织炎;在脂肪结缔组织变性坏死后,则可形成脓肿。

化脓性炎症可局限于一个间隙内,也可波及相邻的几个间隙,形成弥散性蜂窝组织炎或脓肿,甚至可沿神经、血管扩散,引起海绵窦血栓性静脉炎、脑脓肿、败血症、纵隔炎等严重并发症。

(二)眶下间隙感染眶下间隙位于眼眶下方上颌骨前壁与面部表情肌之间。

其上界为眶下缘,下界为上颌骨牙槽突,内界为鼻侧缘,外界为颧骨。

间隙中有从眶下孔穿出之眶下神经、血管以及眶下淋巴结。

此外尚有走行于肌间的内眦动脉、面静脉及其与眼静脉、眶下静脉、面深静脉的交通支。

1.感染来源 眶下间隙感染多来自上颌尖牙及第一前磨牙或上颌切牙的根尖化脓性炎症或牙槽脓肿。

此外,可因上颌骨骨髓炎的脓液穿破骨膜,或上唇底部与鼻侧的化脓性炎症扩散至眶下间隙。

2.临床特点 眶下区肿胀,常波及内眦、眼睑、颧部皮肤。

肿胀区皮肤发红、张力增大,眼睑水肿、睑裂变窄、鼻唇沟消失。

脓肿形成后,眶下区可触及波动感,口腔前庭、龈颊沟处常有明显肿胀、压痛,极易扪及波动。

少数可由此自行穿破,有脓液溢出。

《颌面间隙感染的护理查房》一、疾病概述颌面间隙感染是指颌面周围潜在间隙发生的化脓性炎症。

这些间隙包括咬肌间隙、翼下颌间隙、颞下间隙等。

颌面间隙感染可由多种原因引起,如牙源性感染、腺源性感染、损伤性感染等。

如果不及时治疗,颌面间隙感染可扩散至邻近间隙,甚至引起全身严重并发症。

二、病因及发病机制1. 牙源性感染- 龋齿、牙髓炎、根尖周炎等牙体牙髓疾病是颌面间隙感染最常见的病因。

细菌通过牙髓腔、根尖孔等途径扩散至周围间隙,引起感染。

- 例如,一位患者因龋齿未及时治疗,导致牙髓坏死,细菌感染扩散至根尖周围组织,进而引起咬肌间隙感染。

2. 腺源性感染- 儿童的颌面间隙感染多由腺源性感染引起。

常见的感染源有扁桃体炎、腮腺炎等。

细菌通过淋巴系统扩散至颌面间隙。

- 例如,一个小孩因患扁桃体炎,炎症扩散至颌下间隙,引起颌下间隙感染。

3. 损伤性感染- 颌面外伤、拔牙等操作过程中,如果消毒不严格或伤口处理不当,容易引起颌面间隙感染。

- 例如,一位患者在拔牙后,伤口未得到妥善处理,导致细菌侵入,引发翼下颌间隙感染。

4. 血源性感染- 身体其他部位的感染灶,如疖、痈等,细菌通过血液循环到达颌面间隙,引起感染。

- 例如,一位患者患有腿部疖肿,细菌通过血液传播至颌面,导致颞下间隙感染。

三、临床表现1. 局部症状- 疼痛:感染部位出现明显的疼痛,疼痛程度因感染的严重程度而异。

疼痛可呈持续性胀痛或跳痛,患者常难以忍受。

- 肿胀:感染间隙周围组织出现肿胀,皮肤发红、发亮,触之有硬结。

随着病情的发展,肿胀可逐渐加重,范围扩大。

- 张口受限:由于感染累及咀嚼肌等组织,患者会出现张口受限的症状。

张口度逐渐减小,严重时甚至无法张口。

- 压痛:在感染部位可触及明显的压痛,按压时疼痛加剧。

2. 全身症状- 发热:患者常伴有发热症状,体温可高达38℃-39℃甚至更高。

发热是由于机体对感染的免疫反应所致。

- 乏力、食欲不振:患者会感到全身乏力,食欲减退,体重下降。

颌面部间隙感染颌面部间隙感染【病理特点】颌面部间隙存在于颌面部筋膜之间,组织结构较松散,其感染容易向邻近组织和间隙蔓延,如果处理不当可引起严重并发症甚至危及生命。

从病因来说最多见于牙源性,系细菌通过病灶牙或牙周病变致间隙感染;其次为腺源性,即细菌经由淋巴途径侵入局部淋巴结致化脓性炎症,继而穿破淋巴被膜扩散致间隙感染,多见于儿童,少见于血源性感染,主要发生于免疫力缺陷或机体抵抗力低下者。

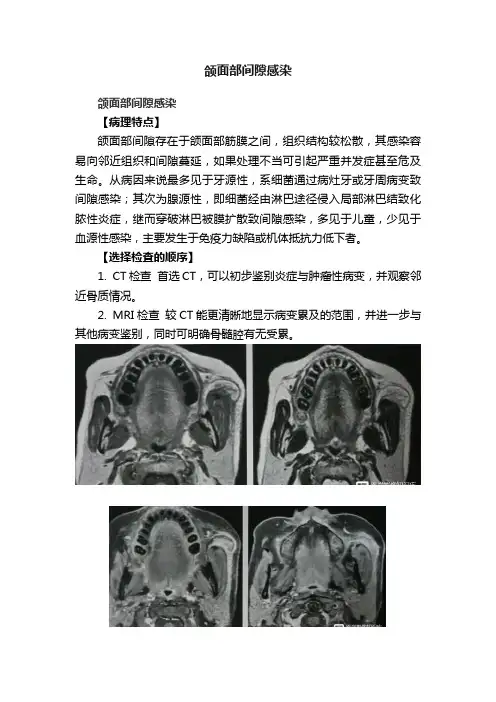

【选择检査的顺序】1. CT检查首选CT,可以初步鉴别炎症与肿瘤性病变,并观察邻近骨质情况。

2. MRI检查较CT能更清晰地显示病变累及的范围,并进一步与其他病变鉴别,同时可明确骨髓腔有无受累。

左侧咀嚼肌间隙炎症A. MRI横断面T1WI平扫示左侧咬肌周围软组织增厚,呈不均匀等信号,邻近脂肪间隙模糊不清;B. MRI横断面T2WI示病变呈不均匀高信号;C. MRI横断面增强后脂肪抑制序列示病变明显不均匀强化,范围显示清晰,后缘与腮腺分界不清;D. MRI横断面增强脂肪抑制序列示病变累及深部筋膜,边界不清。

【影像学表现】1. CT平扫表现为颌面部肌肉肿胀、增厚,肌间脂肪间隙模糊、不清;增强扫描后病变肌肉和肌间隙内出现不均匀强化,对病变的范围显示更为清晰。

2. MRI具有较高的组织对比度,对病变在肌间隙内蔓延的情况显示较CT更为理想,表现为T1WI上肌肉肿胀,信号减低,肌间脂肪的高信号内见有不均匀的条带状等信号影;T2WI病变肌肉和肌间脂肪呈高信号;增强扫描病变组织呈不均匀强化,可清晰显示病变范围(如图)。

【评价】CT 可以对病变做出初步诊断,可明确显示病变邻近骨质情况,用于病变的筛査。

MRI多方位联合应用,尤其脂肪抑制增强扫描对病变累及范围显示准确、清晰。

作者|王振常等编辑|杨海审核|头颈编辑部版权申明:本公众号所有文章系出于传递更多信息之目的,且注明来源和作者,不希望被转载的媒体及个人可与我们联系{微信y779243973},我们立即进行删除处理。

口腔颌面部间隙感染-XX中医院一、什么是间隙感染?在正常的颌面部解剖结构中,存在着潜在的彼此相连的间隙。

当炎症控制不当,感染化脓一旦发生,易从单个间隙扩散至相邻多个间隙而引起颌面部大范围肿大。

二、颌面部间隙感染1、病因均为继发性感染。

最常见的为牙源性感染;其次是腺源性感染;较少见的创伤性、医源性、血源性感染。

2、病原菌病原菌以溶血性链球菌为主;其次为金黄色前萄球菌。

常为混合性细菌感染,厌氧菌所致感染少见。

三、间隙感染的临床表现局部症状:局部表现为红肿热痛和功能障碍、引流区淋巴结肿大;累及咀嚼肌部位可导致不同程度的张口受限;病变位于舌根、口底、咽旁、可影响进食、吞咽,甚至呼吸困难。

全身症状:局部反应重者,全身症状也较明显;包括畏寒、发热、头痛、全身不适、乏力、食欲减退、尿量减少、舌质红、苔黄及脉速;病情较重而时间较长者,由于代谢紊乱可导致电解质紊乱、酸中毒、甚或伴发肝肾功能障碍:严重感染者可伴有败血症或脓毒血症,可发生中毒性休克。

四、常见颌面部间隙感染眠下隙感染间1.位置:位于面前部,眼眶下方,上颌骨前壁与面部表情肌之间。

周界:上界为眶下缘,下界为上颌牙槽突;内界为梨状孔侧缘,外界为颖骨。

2.感染来源:以上颌前牙和第一前磨牙的根尖感染为多见。

3.扩散途径:向眶内直接扩散一眶内蜂宫织炎向颅内扩散一并发海绵窦血栓性静脉炎。

咬肌间隙感染1.位置:位于咬肌与下颌支外,侧骨板之间。

周界:上界为颔弓下缘、下界为下颌骨下缘;前界为咬肌和下颌支前缘、后界为下颌支后缘;内界为下颌支外侧骨板、外界为咬肌和腮腺。

2.感染来源:以下颌第三磨牙冠周炎为最多见。

3.扩散途径:无,但易并发边缘性骨筋炎。

下颌下间隙感染1.位置:位于下颌下三角区。

周界:上界为下颌骨下缘:后下界为二腹肌后腹和茎突舌骨肌:前下界为二腹肌前腹;深面是下颌舌骨肌和舌骨舌肌。

2.感染来源成人:下颌磨牙根炎感染和下颌第三磨牙冠周炎。

婴幼儿:维发于化脓性下颌下淋巴结炎。

颌面间隙感染知识目标:(1)能够准确复述颌面部间隙感染概述(2)能够正确识别颌面部间隙感染(3)能够正确运用护理程序提出护理问题和护理措施(4)理解颌面间隙感染的处理要点一知识回顾(一)口腔颌面部解剖及生理特点:1解剖特点:口腔(oral cavity)是指由牙齿、颌骨及唇、颊、腭、舌、口底、涎腺等组织器官组成的功能性器官。

颌面部(maxillofacial region)是指上起额部发际,下至舌骨水平,左右达颞骨乳突垂直线之间的区域。

2生理特点:参与消化、味觉、语言、呼吸、表情等功能(二)口腔颌面部感染特点:1口腔、鼻腔、鼻窦与外界相通,常驻有各种细菌,易于发生感染。

2牙和牙周组织直接连于上、下颌骨上,如感染不能得到很好控制,就会向颌骨、颌周组织蔓延。

3口腔颌面部潜在的筋膜间隙为疏松结缔组织所填充,是化脓性炎症扩散和蔓延的通道。

4颌面部的血液循环和淋巴循环丰富。

颜面部静脉常缺少静脉瓣,易循面静脉系统向颅内扩散,引起海绵窦血栓性静脉炎等严重并发症。

5口腔颌面部暴露在外,容易受到各种原因的损伤,细菌可经破损的皮肤、黏膜或骨折处,引起局部感染二、导课【案例】分享“李先生”的案例,也是整堂课的线索:我科曾有位急诊病人,李先生,男性,45岁,间断牙齿疼痛数年,3d前牙齿持续疼痛伴口底、双侧颌下肿胀、疼痛、张口受限,于当地诊所抗炎治疗,疼痛稍有减轻,患者半夜出现憋闷感,不能平卧休息,急诊入院。

急诊拟行气管切开术,患者突然spo2进行性下降,予紧急床旁气管切开,过程中患者心脏骤停,5分钟气管切开成功,患者心跳恢复,但意识呈深昏迷状态。

三、颌面间隙感染概述颌面间隙感染概述:也称颌面部蜂窝织炎,是颌面和口咽区潜在间隙中化浓性炎症的总称;一般是指发生在颌骨、肌肉、筋膜、皮肤之间疏松结缔组织的急性弥散性化脓性炎症。

根据解剖解构和临床感染常表现的部位,将其分为不同名称的间隙:包括眶下间隙、咬肌间隙、翼下颌间隙、下颌下间隙、口底间隙等四、诊断识别与治疗(一)诊断如何判断为颌面间隙感染1病因:口腔颌面部间隙感染均为继发性感染,主要原因有:牙源性—最常见,常见疾病有龋齿、牙周炎、智齿冠周炎腺源性—淋巴结感染向周围扩散(儿童最常见)损伤性—继发于损伤后的感染血源性—其他部位感染经血液循环形成病变医源性—医护人员未严格无菌操作所造成的继发性感染2辅助检查1)影像学检查:平片检查、曲面体层片、CT和MRI检查、超声检查2)实验室检查3护理评估1)健康史评估病人近期有无未彻底治疗的牙病、颌骨骨髓炎、舌下腺感染等感染病史;有无外伤史等诱发因素;有无消耗性疾病、全身衰竭或糖尿病的病史;有无药物过敏史等2)身体状况:全身和局部全身症状:因细菌的毒力及机体的抵抗力不同而有差异,如病人表现为畏寒、发热、头痛、全身不适、乏力、食欲减退、尿量减少等;严重感染可伴有败血症、脓血症,甚至可发生中毒性休克等症状局部症状与体征:2).1典型表现:炎症区域出现红、肿、热、痛的体征,病变与正常组织间无明显分界线。

口腔颌面部间隙感染颌面部间隙感染亦称颌周蜂窝织炎,是颌面和口咽区潜在间隙中化脓炎症的总称。

间隙感染的弥散期称为蜂窝织炎,化脓局限期称为脓肿。

颌面部间隙较多,包括咬肌、翼颌、颌下、咽旁、舌下、口底、颊、眶下、颞、颞下等间隙。

病因最常见为牙源性感染,如下颌第三磨牙冠周炎、根尖周炎、颌骨骨髓炎等;其次是腺源性感染,可由扁桃体炎、唾液腺炎、颌面部淋巴结炎等扩散所致,在婴幼儿中多见。

继发与创伤、面部疖痈、口腔溃疡和血源性感染者已少见间隙感染的病原菌以溶血性四链球菌为主,其次为金黄色葡萄球菌,感染多为需氧菌和厌氧菌引起的混合感染。

临味床表现常表现为急性炎症过程。

感染的性质可以是化脓性或腐败坏死性;感染位置可以是表浅的深在的,可局限于一个间隙内,也可经阻力较小的组织扩散至其他间隙,形成多间隙感染,因而有不同的临床表现。

一般化脓性感染的局部表现为红、肿、热、痛和功能障碍。

炎症反映严重者,全身出现高热、寒战、脱水、百细胞计数升高、食欲减退、全身不适等中毒症状。

腐败坏死性感染的局部红、热体征不如化脓性感染明显,但局部软组织有广泛性水肿,甚至产生皮下气肿,可触及捻发音。

全身中毒症状较化脓性感染明显,短期内可出现全身衰竭,体温和白细胞总数有时低于正常,甚至出现昏迷、中毒性休克等症状牙源性感染的临床症状表为较为剧烈,多继发与牙槽脓肿或骨髓炎之后,早期即有脓液形成;而腺源性感染炎症表现较缓,早期为浆液性炎症。

然后进入化脓阶段,称为腺性蜂窝织炎。

成年人症状相对较轻,婴幼儿有时表现极为严重。

感染发生在浅层的间隙,局部体征极为明显。

炎症化脓局限时可扪及波动感。

发生在深层的间隙感染,由于核骨周围与口底的肌和筋膜致密,局部体征多不明显,即使脓肿形成,也难扪出波动感,但局部有凹陷性水肿压缩痛点颊间隙感染眶下间隙感染口底多间隙感染。

治疗1、全身治疗根据感染的病因不同,在炎症的不同时期,注意治疗和局部治疗相结合,才能收到好效果。

一般支持疗法与抗生素治疗。

电梯直达

1楼

发表于2009-5-2 16:18:59 |只看该作者|倒序浏览

颌下间隙感染【概述】

颌下间隙感染是指颌下间隙急性化脓性感染,主要临床表现有颌下区丰满,淋巴结肿大、压痛。

【诊断】

1.病史成人有下颌磨牙化脓性根尖周炎、下颌智齿冠周炎史,婴幼儿、儿童多能询问出上呼吸道感染继发颌下淋巴结炎病史。

2.临床表现颌下三角区炎性红肿、压痛,病初表现为炎性浸润块,有压痛;进入化脓期有跳痛、波动感、皮肤潮红;穿刺易抽出脓液。

病人有不同程度体温升高、白细胞增多等全身表现。

3.鉴别诊断急性化脓性颌下腺炎,常在慢性颌下腺炎的基础上急性发作,它了表现有颌下三角区红肿压痛及体温升高、白细胞增加的急性炎症体征,但多不形成颌下脓肿,并有患侧

舌下肉阜区、颌下腺导管口红肿,压迫颌下有脓性分泌物自导管口流出。

摄X线口底咬片多能发现颌下腺导管结石。

【治疗措施】

颌下间隙形成脓肿时范围较广,脓腔较大,但若为淋巴结炎引起的蜂窝组织炎,脓肿可局限于一个或数个淋巴结内,则切开引流时必须分开形成脓肿的淋巴结包膜始能达到引起的目的。

颌下间隙切开引流的切口部位、长度,应参照脓肿部位、皮肤变薄的区域决定。

一般在下颌骨体部下缘以下2cm做与下颌下缘平行之切口;切开皮肤、颈阔肌后,血管钳钝性分离进入脓腔。

如系淋巴结内脓肿应分开淋巴结包膜,同时注意多个淋巴结脓肿的可能,术中应仔细检查,予以分别引流。

【病因学】

颌下间隙(submandibular space)位于颌下三角内,间隙中包含有颌下腺,颌下淋巴结,并有颌外动脉、面前静脉、舌神经、舌下神经通过。

该间隙向上经下颌舌骨肌后缘与舌下间隙相续;向后内毗邻翼下颌间隙、咽旁间隙;向前通颏下间隙;向下借疏松结缔组织与颈动脉三角和颈前间隙相连。

因此颌下间隙感染可蔓延成口底多间隙感染(图1)。

图1 颌下间隙的解剖位置

多见于下颌智齿冠周炎,下颌后牙尖周炎、牙槽脓肿等牙源性炎症的扩散。

其次为颌下淋巴结炎的扩散。

化脓性颌下腺炎有时亦可继发颌下间隙感染。

【临床表现】

多数颌下间隙感染是以颌下淋巴结炎为其早期表现,临床表现为颌下区丰满,检查有明确边界的淋巴结肿大、压痛。

化脓性颌下淋巴结炎向结外扩散形成蜂窝组织炎。

颌下间隙蜂窝组织炎临床表现为颌下三角区肿胀,下颌骨下缘轮廓消失,皮肤紧张、压痛,按压有凹陷性水肿。

脓肿形成后,中心区皮肤充血,可触及明显波动。

颌下间隙因与舌下间隙相续,感染极易向舌下间隙扩散(图2),此时可伴有口底后份肿胀,舌运疼痛,吞咽不适等症状。

图2 颌下间隙脓肿引起舌下间隙脓肿的解剖关系

颌下间隙感染应注意与化脓性淋巴结炎和因导管阻塞引起的潴留性颌下腺炎相鉴别。

已有1 人评分学分宣传收起理由

+ 2 + 1

宜兴人

总评分: 学分+ 2 宣传+ 1 查看全部评分

分享到: QQ空间腾讯微博腾讯朋友

分享0 收藏0 顶1 踩0

使用道具举报

提升卡

置顶卡

沉默卡

喧嚣卡

变色卡

显身卡

2楼

发表于2009-5-2 16:21:37 |只看该作者

本帖最后由gdmcbmw 于2009-5-2 16:23 编辑

颊间隙感染

【概述】

颊间隙感染是指颊间隙急性化脓性感染,主要表现有下颌或上颌磨牙区前庭沟红肿,前庭沟变浅呈隆起伏,触之剧痛,有波动感,穿刺易抽出脓液,面颊皮肤红肿相对较轻。

【诊断】

1.病史有急性化脓性智齿冠周炎,或上下颌磨牙急性根尖周炎史。

2.临床表现当脓肿发生在颊粘膜与颊肌之间时,下颌或上颌磨牙区前庭沟红肿,前庭沟变浅呈隆起伏,触之剧痛,有波动感,穿刺易抽出脓液,面颊皮肤红肿相对较轻。

脓肿发生在皮肤与颊肌之间,特别是颊指垫全面受到炎症累及时则面颊皮肤红肿严重、皮肤肿胀发亮,炎性水肿扩散到颊间隙解剖周界以外,但是红肿压痛中心仍颊肌位置。

局部穿刺可抽出脓液。

患者发烧及白细胞增高。

【治疗措施】

脓肿形成后,应按脓肿部位决定由口内或从面部作切开引流。

口内切口应在脓肿低位,即口腔前庭、下颌龈颊沟处切开(图1)。

颊部皮下脓肿可在脓肿浅表皮肤切开。

广泛颊间隙感染则应该从下颌骨下缘1~2cm处作平行于下颌骨下缘的切口,从切开的皮下向上潜行钝分离至颊部脓腔内。

应注意避免损伤颊部的面神经、腮腺导管及血管(图2)。

图1 颊间隙脓肿的口内切开引流术。