涉江采芙蓉(高一必修)

- 格式:doc

- 大小:1.92 KB

- 文档页数:1

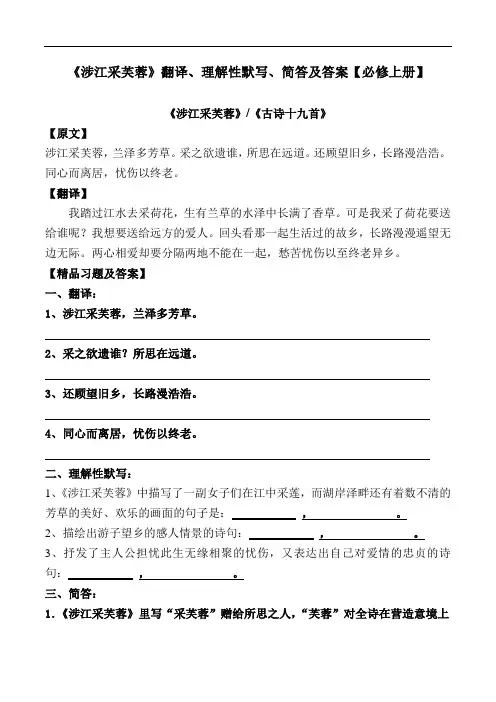

《涉江采芙蓉》翻译、理解性默写、简答及答案【必修上册】《涉江采芙蓉》/《古诗十九首》【原文】涉江采芙蓉,兰泽多芳草。

采之欲遗谁,所思在远道。

还顾望旧乡,长路漫浩浩。

同心而离居,忧伤以终老。

【翻译】我踏过江水去采荷花,生有兰草的水泽中长满了香草。

可是我采了荷花要送给谁呢?我想要送给远方的爱人。

回头看那一起生活过的故乡,长路漫漫遥望无边无际。

两心相爱却要分隔两地不能在一起,愁苦忧伤以至终老异乡。

【精品习题及答案】一、翻译:1、涉江采芙蓉,兰泽多芳草。

2、采之欲遗谁?所思在远道。

3、还顾望旧乡,长路漫浩浩。

4、同心而离居,忧伤以终老。

二、理解性默写:1、《涉江采芙蓉》中描写了一副女子们在江中采莲,而湖岸泽畔还有着数不清的芳草的美好、欢乐的画面的句子是:,。

2、描绘出游子望乡的感人情景的诗句:,。

3、抒发了主人公担忧此生无缘相聚的忧伤,又表达出自己对爱情的忠贞的诗句:,。

三、简答:1.《涉江采芙蓉》里写“采芙蓉”赠给所思之人,“芙蓉”对全诗在营造意境上有什么用?2、“芙蓉”是古代诗歌常见的意象之一。

试比较本诗与课文《离骚》(节选)中的芙蓉寓意的异同。

2、本诗构思上主要有什么特点?试做简要分析。

3.结合诗歌内容,简要分析最后两句所包含的情感。

【参考答案】一、翻译:1、涉江采芙蓉,兰泽多芳草。

翻译:我踏过江水去采荷花,生有兰草的水泽中长满了香草。

2、采之欲遗谁?所思在远道。

翻译:可是我采了荷花要送给谁呢?我想要送给远方的爱人。

3、还顾望旧乡,长路漫浩浩。

翻译:回头看那一起生活过的故乡,路途显得那么无边无际。

4、同心而离居,忧伤以终老。

翻译:两心相爱却不能在一起。

于是我们要各在一方,愁苦忧伤以至终老异乡。

二、理解性默写:1、《涉江采芙蓉》中描写了一副女子们在江中采莲,而湖岸泽畔还有着数不清的芳草的美好、欢乐的画面的句子是:涉江采芙蓉,兰泽多芳草。

2、描绘出游子望乡的感人情景的诗句:还顾望旧乡,长路漫浩浩。

3、抒发了主人公担忧此生无缘相聚的忧伤,又表达出自己对爱情的忠贞的诗句:同心而离居,忧伤以终老。

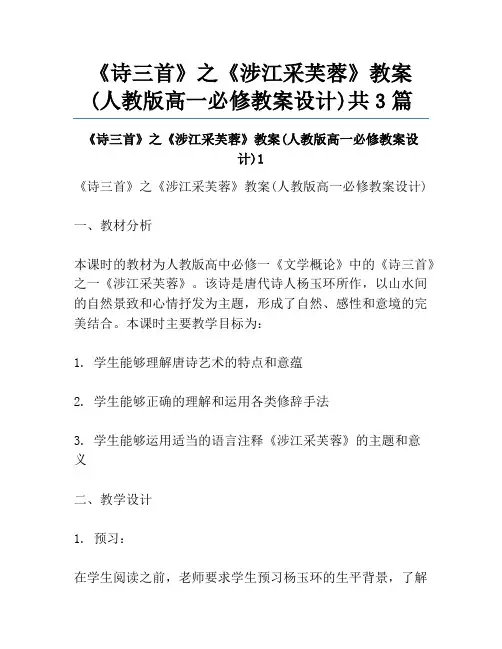

《诗三首》之《涉江采芙蓉》教案(人教版高一必修教案设计)共3篇《诗三首》之《涉江采芙蓉》教案(人教版高一必修教案设计)1《诗三首》之《涉江采芙蓉》教案(人教版高一必修教案设计) 一、教材分析本课时的教材为人教版高中必修一《文学概论》中的《诗三首》之一《涉江采芙蓉》。

该诗是唐代诗人杨玉环所作,以山水间的自然景致和心情抒发为主题,形成了自然、感性和意境的完美结合。

本课时主要教学目标为:1. 学生能够理解唐诗艺术的特点和意蕴2. 学生能够正确的理解和运用各类修辞手法3. 学生能够运用适当的语言注释《涉江采芙蓉》的主题和意义二、教学设计1. 预习:在学生阅读之前,老师要求学生预习杨玉环的生平背景,了解她与唐玄宗的故事以及杨玉环的文学成就。

同时,引导学生阅读诗词中的几个重要句子,了解具体表现和意义。

2. 精读:老师要求学生反复朗读《涉江采芙蓉》,注意把握韵律规则和修辞语言,特别注意由杨玉环自己对自然景色的生动描绘和对自身情感的抒发。

学生在朗读时,既要体会意境也要品味诗词的韵味。

3. 解读:老师引导学生分析诗词中的各种修辞手法,帮助学生理解诗词表达的深刻内涵。

如“采”、“摘”、“折”是反复使用的修辞,通过对花的简单动作描述传递了人与自然的紧密联系,追求自然之美,颂扬大自然。

4. 总结:老师引导学生总结出《涉江采芙蓉》的主题,如抒发情感、颂扬景色、融汇自然、和谐相处等。

学生简述自己的理解,写出对学习的感悟以及对诗词的评论。

同时开放化地向学生提出问题,引导学生根据自己的理解和观察进行探究,并且通过问题、答案展开讨论。

三、教学方法教学方法采取课堂讲授和讨论相结合,教师通过深入浅出的讲解、对样例的引导和分析启发孩子的思维,同时开放化的引导学生根据自己的理解和体验进行举一反三式的拓展,让学生从多个角度分析理解诗词中的情感、意境。

同时可以引导学生自己创作小诗或者题词,表达自己的情感。

当然,也可以为学生展示其他经典诗歌,加深学生对于中国文学艺术的总体认识。

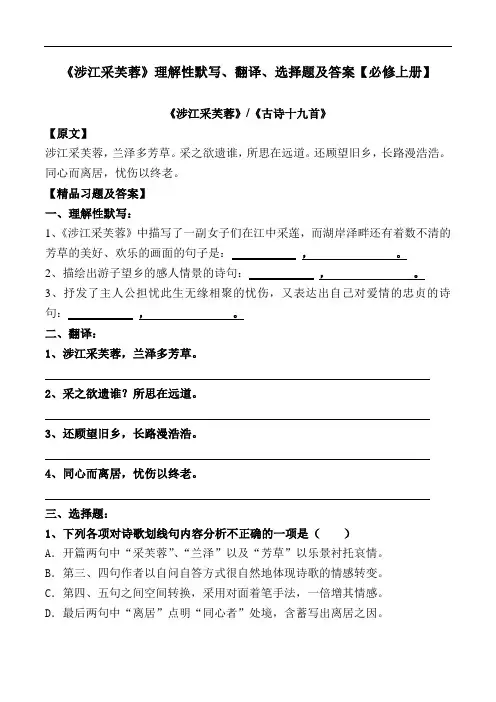

《涉江采芙蓉》理解性默写、翻译、选择题及答案【必修上册】《涉江采芙蓉》/《古诗十九首》【原文】涉江采芙蓉,兰泽多芳草。

采之欲遗谁,所思在远道。

还顾望旧乡,长路漫浩浩。

同心而离居,忧伤以终老。

【精品习题及答案】一、理解性默写:1、《涉江采芙蓉》中描写了一副女子们在江中采莲,而湖岸泽畔还有着数不清的芳草的美好、欢乐的画面的句子是:,。

2、描绘出游子望乡的感人情景的诗句:,。

3、抒发了主人公担忧此生无缘相聚的忧伤,又表达出自己对爱情的忠贞的诗句:,。

二、翻译:1、涉江采芙蓉,兰泽多芳草。

2、采之欲遗谁?所思在远道。

3、还顾望旧乡,长路漫浩浩。

4、同心而离居,忧伤以终老。

三、选择题:1、下列各项对诗歌划线句内容分析不正确的一项是()A.开篇两句中“采芙蓉”、“兰泽”以及“芳草”以乐景衬托哀情。

B.第三、四句作者以自问自答方式很自然地体现诗歌的情感转变。

C.第四、五句之间空间转换,采用对面着笔手法,一倍增其情感。

D.最后两句中“离居”点明“同心者”处境,含蓄写出离居之因。

2、再读《涉江采芙蓉》,对该诗赏析不恰当的是()A、首句,“涉江采芙蓉,兰泽多芳草”,写自己在一个幽静清美的环境中采摘芙蓉即荷花,以引起下文贻赠远人之念。

B、“采之欲遗谁”中的“遗”读wei,是馈赠的意思。

古人有采摘香花赠与相亲之人的习俗。

C、“所思在远道”,所思念的人尚在远地,表现了对远方游子的思念和悲慨之情。

D、“同心而离居”五字,说出了社会中长期存在的人生遗憾,也表现了主人公思乡怀友的真挚之情。

【参考答案】一、理解性默写:1、《涉江采芙蓉》中描写了一副女子们在江中采莲,而湖岸泽畔还有着数不清的芳草的美好、欢乐的画面的句子是:涉江采芙蓉,兰泽多芳草。

2、描绘出游子望乡的感人情景的诗句:还顾望旧乡,长路漫浩浩。

3、抒发了主人公担忧此生无缘相聚的忧伤,又表达出自己对爱情的忠贞的诗句:同心而离居,忧伤以终老。

二、翻译:1、涉江采芙蓉,兰泽多芳草。

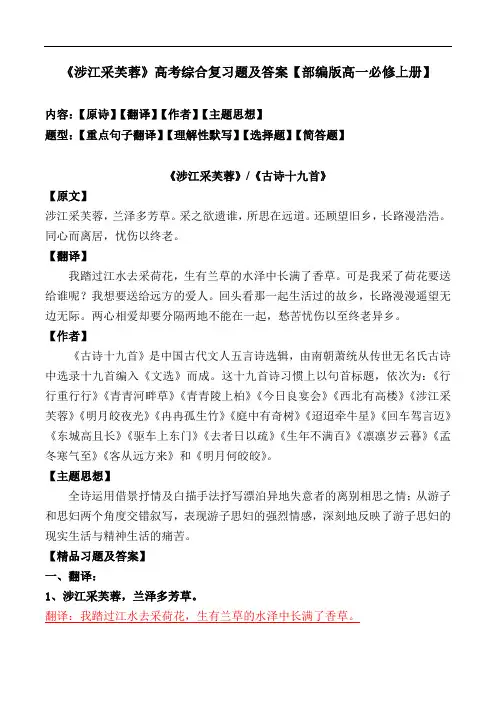

《涉江采芙蓉》高考综合复习题及答案【部编版高一必修上册】内容:【原诗】【翻译】【作者】【主题思想】题型:【重点句子翻译】【理解性默写】【选择题】【简答题】《涉江采芙蓉》/《古诗十九首》【原文】涉江采芙蓉,兰泽多芳草。

采之欲遗谁,所思在远道。

还顾望旧乡,长路漫浩浩。

同心而离居,忧伤以终老。

【翻译】我踏过江水去采荷花,生有兰草的水泽中长满了香草。

可是我采了荷花要送给谁呢?我想要送给远方的爱人。

回头看那一起生活过的故乡,长路漫漫遥望无边无际。

两心相爱却要分隔两地不能在一起,愁苦忧伤以至终老异乡。

【作者】《古诗十九首》是中国古代文人五言诗选辑,由南朝萧统从传世无名氏古诗中选录十九首编入《文选》而成。

这十九首诗习惯上以句首标题,依次为:《行行重行行》《青青河畔草》《青青陵上柏》《今日良宴会》《西北有高楼》《涉江采芙蓉》《明月皎夜光》《冉冉孤生竹》《庭中有奇树》《迢迢牵牛星》《回车驾言迈》《东城高且长》《驱车上东门》《去者日以疏》《生年不满百》《凛凛岁云暮》《孟冬寒气至》《客从远方来》和《明月何皎皎》。

【主题思想】全诗运用借景抒情及白描手法抒写漂泊异地失意者的离别相思之情;从游子和思妇两个角度交错叙写,表现游子思妇的强烈情感,深刻地反映了游子思妇的现实生活与精神生活的痛苦。

【精品习题及答案】一、翻译:1、涉江采芙蓉,兰泽多芳草。

翻译:我踏过江水去采荷花,生有兰草的水泽中长满了香草。

2、采之欲遗谁?所思在远道。

翻译:可是我采了荷花要送给谁呢?我想要送给远方的爱人。

3、还顾望旧乡,长路漫浩浩。

翻译:回头看那一起生活过的故乡,路途显得那么无边无际。

4、同心而离居,忧伤以终老。

翻译:两心相爱却不能在一起。

于是我们要各在一方,愁苦忧伤以至终老异乡。

二、理解性默写:1、《涉江采芙蓉》中描写了一副女子们在江中采莲,而湖岸泽畔还有着数不清的芳草的美好、欢乐的画面的句子是:涉江采芙蓉,兰泽多芳草。

2、描绘出游子望乡的感人情景的诗句:还顾望旧乡,长路漫浩浩。

高一语文必修二《涉江采芙蓉》课文解读《涉江采芙蓉》选自人教版高中语文必修二,是《昭明文选》中《古诗十九首》中一首。

下面是店铺给大家带来的高一语文必修二《涉江采芙蓉》课文解读,希望对你有帮助。

高一语文《涉江采芙蓉》课文解读涉江采芙蓉①,兰泽②多芳草。

(划船到江中去采集荷花,又来到沼泽地摘取芬芳的兰草。

①芙蓉:荷花的别名。

②兰泽:生有兰花的沼泽。

)[夏秋时节,江南水乡,日暖花香,荷花盛开,女主人公荡一叶小舟,在江中泽边采集了鲜艳的荷花,又摘取了芬芳的兰草。

她采呀摘呀,心里喜滋滋蜜甜甜,她要将鲜花送给心上的人哪!诗就这样在愉快欢乐的气氛中起笔。

“芙蓉”“兰泽”“芳草”等语,将画面装饰得绚丽灿烂,让人顿感主人公形象雅洁,心情愉快、美好。

] 采之欲遗①谁?所思在远道②。

(采了花要送给谁呢?我朝思夜想的心上人呀远在天边。

①遗:wèi,给予,赠送。

②远道:犹言“远方”。

)[三四句自问自答,感情陡然一转,由欢乐而转为悲哀。

抒情女主人公怅立船头,突然一声浩叹:我手中的鲜花送给谁呀?心爱的人儿远在天涯!一腔热忱遭到一盆凉水泼来,一霎时天地为之变色,草木为之含悲,此中有无限的凄凉寂寞,伤心失望。

它是一句深沉的疑问,也是一声无奈的叹息。

]这是诗的第一幅画面,女主人公思夫心切,涉江采莲,但是想到丈夫远在天涯,悲从中来,不禁发出“采之欲遗谁?”的浩叹。

脑海中同时也浮现出丈夫对自己的思念,于是有了下面第二幅画面。

还顾①望旧乡②,长路漫浩浩③。

(回过头眺望我的故乡,长路漫漫看不到尽头。

①还顾:回顾,回转头向后看。

还,xuán,通“旋”,掉转头。

②旧乡:故乡。

③漫浩浩:犹“漫漫浩浩”,形容路途的遥远无尽头。

)[五六两句承“远道”“所思”而来,将读者的视线引向了天涯海角。

“还顾”一词,动作性和画面感很强,读者似乎看到男主人公孤单、忧愁、怅惘地伫立在路边,徒劳地往故乡的那个方向张望,他看到的是什么呢?是他不敢去仔细计算的迢迢路程!“漫浩浩”一词,读起来即给人以路途绵延无尽的感觉。

《涉江采芙蓉》教学案及课后点评(人教版高一必修二)山东省汶上县第一中学冯振启涉江采芙蓉,兰泽多芳草。

采之欲遗谁,所思在远道。

还顾望旧乡,长路漫浩浩。

同心而离居,忧伤以终老。

(幻灯片1)【教学设计】★环节一:诵读体悟,探析诗情(初步)第一步:学生齐读。

(强调节奏二三式)第二步:学生自由朗读,体会诗歌情感。

(可背诵)第三步:师生讨论,明确诗中蕴含的情感。

(思亲、思乡的忧伤之情)◆问题1:这首诗大体写了什么内容?(简明扼要地叙述或翻译)这首诗表达了作者怎样的感情?哪个词是“诗眼”?这首诗难理解吗?(幻灯片2)(过江去采荷,水泽长满了兰草、香草。

采了荷送谁呢?心上人在远方。

回头望故乡,路途迢遥无边际。

两心相知相爱却不能在一起,于是要各在一方,愁苦忧伤直至老死。

——尽量简洁)(思亲、思乡)(忧伤)(内容挺“单纯”,似乎不难理解)有许多动人的抒情诗,初读时总感到它异常单纯。

待到再三涵咏,才发现这“单纯”,其实寓于颇微妙的婉曲表达之中。

《涉江采芙蓉》就属于这一类。

初看起来,似乎无须多加解说,即可明白它的旨意,就是要表达思乡、思亲(妇、夫)之情。

其实,连主人公的身分都在两可之间,可见此诗并不单纯。

请思考——★环节二:诗歌叙事者的探讨◆问题2:本诗抒发的是谁的情感?(或诗中的的抒情主人公是谁?)请同学们为诗句补上主语,并说出理由。

(提示:所谓诗歌的叙事者就是诗歌的抒情者,他有可能是诗歌中的男主人公、女主人公,也可能是事件的旁观者。

请依据提示填写一、二、三人称)可能有以下几种答案:(幻灯片3)1、叙事者为女子(我)涉江……芳草。

(我)采之……远道。

(你)还顾……浩浩。

(我们)同心……老。

2、叙事者为男子(你)涉江……芳草。

(你)采之……远道。

(我)还顾……浩浩。

(我们)同心……老。

3、叙事者为旁观者(她)涉江……芳草。

(她)采之……远道。

(他)还顾……浩浩。

(他们)同心……老。

◆问题3:(针对女子、男子和旁观者三种可能)本诗的叙事者,你更喜欢是谁,为什么?(学生展开讨论。

《涉江采芙蓉》优秀教学设计(统编版高一必修上)共3篇《涉江采芙蓉》优秀教学设计(统编版高一必修上)1《涉江采芙蓉》是唐代著名词人李清照的一首词,用细腻的笔触和华美的语言描述了芙蓉镇江美景和女子阅读诗文的情景。

这首词既有文学价值,又有风景描写和思想哲理,是中国文学的经典之作。

在统编版高一必修上,该词作为文学名篇进行学习。

经过深入的研究和探索,本文为大家呈现《涉江采芙蓉》优秀的教学设计。

一、教学目标1.了解李清照及其词作的背景和特点;2.懂得运用修辞手法描写风景,提高审美鉴赏能力;3.能够理解词句所表达的情感、思想,提高语文表达和思维能力;4.能够体会古代女子的文化境遇和文化自觉;5.积极探究女性之间的情感和友情。

二、教学内容《涉江采芙蓉》三、教学过程1.导入教师先放了一张芙蓉镇江的图片,问学生:“你们看到的景色如何?你们是否意识到在读李清照的词时,我们所想象的美景就在这里?”。

教师通过调整学生视角,加深学生对于芙蓉镇的认识,为学生进入课堂做铺垫。

2.讲解李清照的背景和词作特点教师通过幻灯片、视频等多媒体手段,简要介绍李清照的生平和创作特点。

教师指出:“李清照的词体现了女性的特色和思想,同时也表达了她对于生活和人生的深切感受”。

并引导学生根据课本的相关资料,回忆掌握她的词作特点。

3.解读《涉江采芙蓉》教师进一步请学生阅读《涉江采芙蓉》,并在课前“看词说景”,指导学生查找通过具体描写表现景色的词句,如“翠梧丹桂质朦胧”,“云鬟峨峨五峰高”,“质本洁而名利华”,“富贵童颜,浮华川谷间”。

接着,教师对于每一句话进行解读,让学生明确句子的含义和她们所表达的思想。

4.分析李清照的修辞手法教师引导学生在阅读李清照词的时候,仔细品读每句话,寻找其中具有特殊表达形式的句子,在课堂上让学生自行整理李清照的修辞手法表格,定期与之比对,以便于掌握词的意义和考察修辞的能力。

5.思考李清照的女性意识和女性间的情感教师运用形式多样的课堂策略,如小组讨论、表演等,让学生思考李清照的女性意识以及两个女子之间的情感。

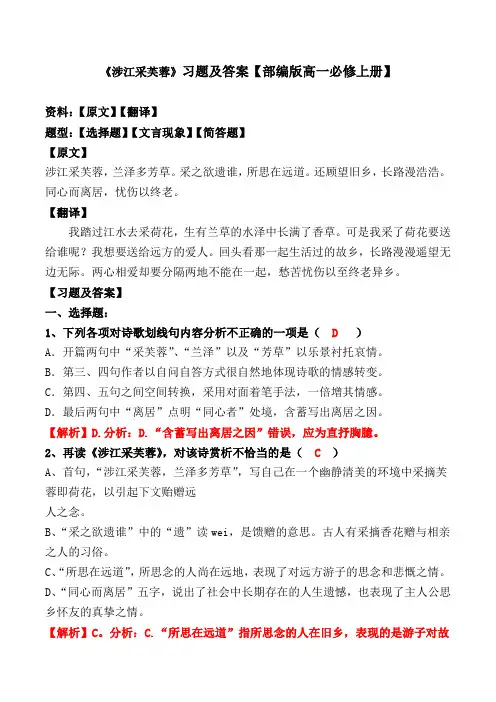

《涉江采芙蓉》习题及答案【部编版高一必修上册】资料:【原文】【翻译】题型:【选择题】【文言现象】【简答题】【原文】涉江采芙蓉,兰泽多芳草。

采之欲遗谁,所思在远道。

还顾望旧乡,长路漫浩浩。

同心而离居,忧伤以终老。

【翻译】我踏过江水去采荷花,生有兰草的水泽中长满了香草。

可是我采了荷花要送给谁呢?我想要送给远方的爱人。

回头看那一起生活过的故乡,长路漫漫遥望无边无际。

两心相爱却要分隔两地不能在一起,愁苦忧伤以至终老异乡。

【习题及答案】一、选择题:1、下列各项对诗歌划线句内容分析不正确的一项是(D)A.开篇两句中“采芙蓉”、“兰泽”以及“芳草”以乐景衬托哀情。

B.第三、四句作者以自问自答方式很自然地体现诗歌的情感转变。

C.第四、五句之间空间转换,采用对面着笔手法,一倍增其情感。

D.最后两句中“离居”点明“同心者”处境,含蓄写出离居之因。

【解析】D.分析:D.“含蓄写出离居之因”错误,应为直抒胸臆。

2、再读《涉江采芙蓉》,对该诗赏析不恰当的是( C )A、首句,“涉江采芙蓉,兰泽多芳草”,写自己在一个幽静清美的环境中采摘芙蓉即荷花,以引起下文贻赠远人之念。

B、“采之欲遗谁”中的“遗”读wei,是馈赠的意思。

古人有采摘香花赠与相亲之人的习俗。

C、“所思在远道”,所思念的人尚在远地,表现了对远方游子的思念和悲慨之情。

D、“同心而离居”五字,说出了社会中长期存在的人生遗憾,也表现了主人公思乡怀友的真挚之情。

【解析】C。

分析:C.“所思在远道”指所思念的人在旧乡,表现的是游子对故乡亲人的思念之情。

二、理解性默写:1、《涉江采芙蓉》中描写了一副女子们在江中采莲,而湖岸泽畔还有着数不清的芳草的美好、欢乐的画面的句子是:涉江采芙蓉,兰泽多芳草。

2、描绘出游子望乡的感人情景的诗句:还顾望旧乡,长路漫浩浩。

3、抒发了主人公担忧此生无缘相聚的忧伤,又表达出自己对爱情的忠贞的诗句:同心而离居,忧伤以终老。

三、简答:1.《涉江采芙蓉》里写“采芙蓉”赠给所思之人,“芙蓉”对全诗在营造意境上有什么用?1.答:因芙蓉花在我国古典诗歌中具有高洁、素雅、清幽的特点,所以诗歌写“采芙蓉”赠给所思之人,能营造素雅的意境,象征纯洁的爱情,给人以美的联想。

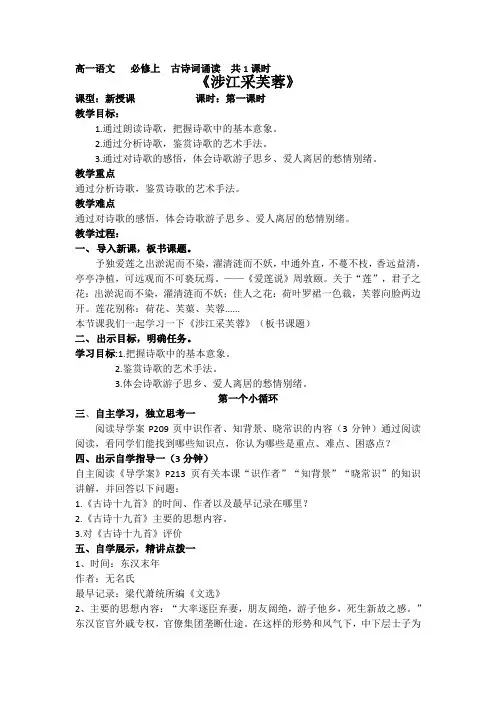

高一语文必修上古诗词诵读共1课时《涉江采芙蓉》课型:新授课课时:第一课时教学目标:1.通过朗读诗歌,把握诗歌中的基本意象。

2.通过分析诗歌,鉴赏诗歌的艺术手法。

3.通过对诗歌的感悟,体会诗歌游子思乡、爱人离居的愁情别绪。

教学重点通过分析诗歌,鉴赏诗歌的艺术手法。

教学难点通过对诗歌的感悟,体会诗歌游子思乡、爱人离居的愁情别绪。

教学过程:一、导入新课,板书课题。

予独爱莲之出淤泥而不染,濯清涟而不妖,中通外直,不蔓不枝,香远益清,亭亭净植,可远观而不可亵玩焉。

——《爱莲说》周敦颐。

关于“莲”,君子之花:出淤泥而不染,濯清涟而不妖;佳人之花:荷叶罗裙一色裁,芙蓉向脸两边开。

莲花别称:荷花、芙蕖、芙蓉......本节课我们一起学习一下《涉江采芙蓉》(板书课题)二、出示目标,明确任务。

学习目标:1.把握诗歌中的基本意象。

2.鉴赏诗歌的艺术手法。

3.体会诗歌游子思乡、爱人离居的愁情别绪。

第一个小循环三、自主学习,独立思考一阅读导学案P209页中识作者、知背景、晓常识的内容(3分钟)通过阅读阅读,看同学们能找到哪些知识点,你认为哪些是重点、难点、困惑点?四、出示自学指导一(3分钟)自主阅读《导学案》P213页有关本课“识作者”“知背景”“晓常识”的知识讲解,并回答以下问题:1.《古诗十九首》的时间、作者以及最早记录在哪里?2.《古诗十九首》主要的思想内容。

3.对《古诗十九首》评价五、自学展示,精讲点拨一1、时间:东汉末年作者:无名氏最早记录:梁代萧统所编《文选》2、主要的思想内容:“大率逐臣弃妻,朋友阔绝,游子他乡,死生新故之感。

”东汉宦官外戚专权,官僚集团垄断仕途。

在这样的形势和风气下,中下层士子为了谋求前程,只得奔走交游。

他们背井离乡,辞别父母,留下妻儿,然而往往一事无成,只落得满腹牢骚和乡愁。

因此,《古诗十九首》主要抒写离愁别绪,或游子思归,或闺房怀远,其次是人生易逝的感叹,或及时行乐,或不甘贫贱。

3、“观其结体散文,直而不野,婉转附物,怊怅切情,实五言之冠冕也。

人教版高一语文必修二第《涉江采芙蓉》教案设计【教材依据】《涉江采芙蓉》是人教版高一语必修二第二单元《诗三首》中的一篇,这个单元主要学习先秦到汉魏晋时期的诗歌。

《涉江采芙蓉》选自《古诗九首》,是东汉末年人五言诗选辑,内容多写游子思妇的相思离别之苦和士人团体的失意和苦闷。

善用质朴平实的字展示深情,被誉为“五言之冠冕”。

一、设计思路1、指导思想《涉江采芙蓉》是《古诗九首》中的第六首,诗歌用悬想式的对写法,抒发男女主人公相恋却不得相见的无奈与忧伤。

学生要通过反复朗读诗歌,体会表现主人公情感的词语和诗句,分析诗歌意象,并体会其所营造的意境。

高一级学生在学习诗歌上经常存在朗读诗歌感情不足,不能深入体会诗人的遭遇及情感,分析诗歌太表面,对诗歌意象把握不准确等问题,本节课通过指导学生朗诵,让学生体验诗人情感;在理解诗歌内容的基础上,让学生通过写剧本故事的形式再现诗歌情节,体会主人公的情感。

2、教学目标:【知识与能力】1、反复吟咏,初步体会主人公相念却相离的忧伤。

2、运用联想连缀意象,描摹诗歌的艺术画面,进一步感受诗情。

3、通过诗歌改编的剧本创作,锻炼学生的字运用能力。

【方法与途径】1、在背景音乐的熏陶下反复诵读诗歌,初步体会诗歌情感;2、小组合作探究,深入体会诗歌内容;3、通过情景式体验,感受男女主人公想念却不得相见的忧伤;【情感、态度与价值观】体会诗中主人公忧伤而坚定的情感,树立积极向上的爱情观。

教学重点:通过意象分析,感受诗歌情感。

教学难点:通过情景体验的迁移,让学生更深入地体会。

二、教学准备1、要求学生找出《古诗九首》中的其他诗歌先进行初步体会;2、找好背景音乐,在本节课学生诵读环节播放适当的背景音乐,有助于学生深入体验诗歌主人公的情感,设计活动:1、读诗活动:分角色朗读,学生根据诗歌内容设想主人公性别,分角色朗读初步对主人公性别进行体会。

2、情景再现体验活动:学生根据诗歌意象,诗歌环境,主人公的动作,自行设计台词完成表演,加深对诗歌情感的体验。

高一语文教案◆涉江采芙蓉赏析9篇◆涉江采芙蓉赏析 1各位老师,大家晚上好!我今天说课的内容是古诗十九首中的《涉江采芙蓉》,下面我将从教材、教法、学法、教程这四个方面加以介绍。

不当之处,恳请指正。

一、说教材1、编者意图古诗《涉江采芙蓉》被人教版高中语文新课标教材必修Ⅱ选编于“先秦到南北朝时期的诗歌”单元。

总的说来,必修Ⅱ阅读教学的目的之一是让学生初步了解我国古代的诗歌及其发展,培养学生初步的鉴赏古典诗歌的能力。

该单元是必修Ⅰ诗歌单元的继承和发展,同时也为必修Ⅲ的诗歌的鉴赏打下铺垫。

这样的编排顺序,有助于学生了解中国诗歌的发展,便于由浅入深地学习我国的古典诗歌。

教师也能够据此而进行循序渐进的教学。

2、《涉江采芙蓉》简析对于本首古诗所表现的内容,历来存在争议,个人赞同双关说,诗题中的“芙蓉”二字一语双关,既指“芙蓉”这种香草,又暗含“夫荣”之义,以“芙蓉”寓“夫荣”。

该诗首先说采香花芳草打算赠送对方;然后说所思之人身在远方,心愿难遂;最后说人各一方,忧伤难遣。

3、教学目标①知识目标:注重意向分析,理解诗歌内容。

熟读成诵,理解其双关的修辞手法和托物言志的表现手法。

②能力目标:培养学生初步的古代诗歌鉴赏能力,初步掌握通过意向分析来鉴赏诗歌的方法。

③情感目标:通过本首诗歌的学习,培养和激发学生对我国古代诗歌尤其是古诗的热爱之情。

4、教学重点:展开想象的翅膀,细心揣摩诗歌的意向。

缘由:意向分析是鉴赏诗歌的基本方法和要求。

5、教学难点:弄清作者的身份,理解作者在诗歌中所抒发的感情。

缘由:这首古诗离我们的时代比较遥远,要学生用今人的思维去揣摩古人的思想感情,的确存在着一定的困难。

况且,陶冶学生的情操是语文教学的重要目标之一。

二、说教法、学法诱导探讨法为主阅读分析法为辅三、说教程(一)导入1935年,陆侃如在巴黎大学文学院博士资格答辩上,一位教授突然问了这么一个问题:“《孔雀东南飞》为什么要向东南飞?”只见陆侃如面不改色,稍微思考了一下,从容地答道:“因为‘西北有高楼’!”立即博得满堂喝彩。

教学目标:

1、了解诗歌的文学常识

2、理解诗歌的思想内容,把握诗歌中的意象

3、运用想象描摹诗歌的艺术画面

4、品味诗歌的意境,体会诗歌的情感

教学过程:

导入:

一个愁容满面的游子采芙蓉准备送给家乡的妻子,可惜,花草很快就枯萎了,却无从寄出。

送花草的人意识到送花草给远方的亲人是无法实现的一个理想,为什么呢?我们到诗中看看吧。

文本解读

一、知识积累

二、信息筛选

教师范读,自由朗读。

读后思考:

1、你认为这首诗主要表达了什么样的思想感情?

明确:游子的思乡思妇之情。

2、诗歌中的抒情主人公表达感情的方式是什么?其目的是什么?

(提示:方式是试图采摘芙蓉,目的是“遗”远方的“同心”者)

明确:中国人民很早对于自然就有很深的爱好,对自然的爱与对人的爱往往紧密地联系在一起。

古代人送给最亲爱的人的礼物往往不是什么金银珠宝,而是一株花或是一课芳草,送别时总是折一枝柳条送给远行的人,远行的人为了表示对好朋友的思念,逢到驿使就托带一枝梅花给好友。

这种生活情调是简朴的,也是美好的。

正如王维的《相思》所写:“红豆生南国,春来发几枝。

愿君多采撷,此物最相思。

”采花折柳,这正是古人传情达意的方式,一方面是传达了对亲朋的关怀、思念等感情,另一方面又寄托了对亲朋的美好祝愿。

三、合作探究

1、品读一、二句,你认为诗歌描写“多芳草”的“兰泽”有什么作用?

明确:这是环境描写,也是象征,意在从侧面烘托主人公形象的雅洁和所表达感情的纯洁和美好。

2、品读三、四句,这里一问一答,在诗歌中具有怎样的表达作用?

明确:诗歌讲究“起、承、转、合”,这两句在结构上是暗转过渡,为表现主人公的情绪由欢欣洋溢转变为下面的黯然销魂作铺垫。

3、品读五、六句,想象描摹诗歌的艺术画面。

(用自己的话完成)

4、试对这首诗的艺术特点加以概括。

明确:一是意境高洁、清幽,二是含蓄不尽,余味悠长。

三、拓展探究:

关于《涉江采芙蓉》,有人认为抒情主人公是男性,“涉江”者和“还顾”者都是男子,也有人认为抒情主人公是女性,“涉江”者是女子,“还顾”者则是“所思”的男子,你怎么看?(只要言之有理即可,不求统一。

)

课堂小结:

钟嵘的《诗品》中评价《古诗十九首》说“一字千金”,意思是说《古诗十九首》的语言已经达到炉火纯青的程度了。

今天我们通过这首《涉江采芙蓉》对《古诗十九首》精湛的语言已经有了初步的体会。