谷物中玉米赤霉烯酮检测方法的研究进展

- 格式:pdf

- 大小:415.90 KB

- 文档页数:7

谷物中赤霉烯酮毒素的不确定度评定方法研究摘要:本研究旨在开发一种用于谷物中赤霉烯酮毒素的不确定度评定的方法,并通过实验验证其有效性。

赤霉烯酮毒素是一种常见的真菌毒素,广泛存在于小麦、玉米、大麦等谷物中,对人类健康构成潜在威胁。

为了确保食品安全,需要对赤霉烯酮毒素的含量进行准确测定,并评估分析结果的可靠性。

本研究采用HPLC-MS分析方法对不同来源的谷物样品进行了赤霉烯酮毒素的检测和定量。

我们考虑了仪器误差、样品制备误差、分析方法误差、操作员误差和样品异质性等多个因素,计算得出了不确定度的估计值为±4.3%至±4.8%。

研究结果对于食品安全监管和谷物产品的质量控制具有重要意义,有助于确保消费者的食品安全和健康。

关键字赤霉烯酮毒素、谷物、不确定度评定、HPLC-MS分析、食品安全监管。

一、引言赤霉烯酮毒素(Deoxynivalenol,DON)是一种由赤霉菌(Gibberella spp.)产生的真菌毒素,广泛存在于谷物和其制品中,如小麦、玉米、大麦等。

赤霉烯酮毒素对人类健康构成潜在威胁,包括引发恶心、呕吐、腹泻等急性症状,以及长期暴露可能导致肝脏损害、免疫抑制和癌症等慢性健康问题。

对谷物中赤霉烯酮毒素的准确测定和风险评估至关重要。

食品安全监管部门普遍采用高效液相色谱-质谱联用仪器(HPLC-MS)等先进技术来检测赤霉烯酮毒素的含量。

这些分析方法不仅需要精密的仪器和高质量的试剂,还需要熟练的操作员来执行。

为了评估这些分析方法的可靠性,需要进行不确定度评定,以确保结果的可信度。

不确定度是一种用于衡量测量结果不确定程度的参数,它考虑了多种因素,包括仪器误差、样品制备、分析方法等各个方面的影响。

对于毒素分析,不确定度评定是食品安全监管的关键环节之一,因为它有助于确定食品中毒素的含量是否达到了法定限值,以及是否对消费者构成潜在危害。

二、方法样品制备赤霉烯酮提取与纯化赤霉烯酮分析不确定度评估1 样品采集与制备本研究采集了来自不同来源的谷物样品,包括小麦、玉米和大麦等常见谷物品种。

饲料中玉米赤霉烯酮快速定量检测方法的研究王 雄 王 津 (北京中检维康技术有限公司)程宗佳 博士 (美国大豆协会北京办事处饲料技术主任)摘要:利用免疫亲和柱荧光光度法测定了饲料中玉米赤霉烯酮,检测灵敏度为0.1mg/kg,检测范围为:0~5mg/kg,变异系数为3.3%~13.3%,在其检测范围内的回收率为97%~106%,分析1个样品的时间只需25min。

关键词:玉米赤霉烯酮;饲料;检测玉米赤霉烯酮(zearalenone,ZEN),又称F2毒素,是由禾谷镰刀菌等菌种产生的有毒代谢产物,是一种雌激素真菌毒素,化学名为6-(10羟基-6氧基-1-炭稀基)β-雷琐酸-μ-内脂,是一种白色的结晶,分子式为C18H22O5,分子量为318;熔点为164~165℃;紫外线光谱最大吸收236nm、274nm和316nm;红外线光谱最大吸收为970nm。

纯的玉米赤霉烯酮不溶于水、二硫化碳和四氯化碳;溶于碱性水溶液、乙醚、苯、氯仿、二氯甲烷、醋酸乙酯、乙腈和乙醇;微溶于石油醚(b.p.30~60℃),在紫外线照射下呈蓝绿色(刘继业,2001)。

米赤霉烯酮最初是从赤霉病玉米中分离出来的,有15种以上的衍生物,其主要存在于玉米和玉米制品中,小麦、大麦、高粱、大米中也有一定程度的分布,ZEN主要污染玉米、麦类、谷物等,在世界各地各种粮谷与饲料中均有存在。

玉米赤霉烯酮具有较强的生殖毒性和致畸作用,可引起动物发生雌激素亢进症,导致动物不孕或流产,对家禽、猪、牛和羊的影响较大,给畜牧业带来很大的经济损失。

目前玉米赤霉烯酮的测定方法有薄层色谱法(Quiroga等,1994;杨曙明等,1994)、气相色谱法-质谱(Bennett等,1994)、酶联免疫吸附法(Bagnati 等,1991)等。

Fazekas等(2001)和Visconti等(1998)利用免疫亲和柱-HPLC法测定了玉米样品中的玉米赤霉烯酮,Scott等(1999)利用免疫亲和柱-荧光法和免疫亲和柱-HPLC法快速测定了玉米样品中的玉米赤霉烯酮。

基金项目:浙江省自然科学基金项目(编号:LGN18C200026);省属高校基本科研业务费项目(编号:21SBYB08)作者简介:牛灿杰,女,浙江经贸职业技术学院工程师,硕士。

通信作者:叶素丹(1979—),女,浙江经贸职业技术学院教授,博士。

E mail:64999606@qq.com收稿日期:2022 11 22 改回日期:2023 04 10犇犗犐:10.13652/犼.狊狆犼狓.1003.5788.2022.81087[文章编号]1003 5788(2023)05 0203 08谷物及制品中真菌毒素前处理及检测技术研究进展Researchprogressindetectiontechnologiesofmycotoxinsincerealsandcereal basedproducts牛灿杰犖犐犝犆犪狀 犼犻犲 叶素丹犢犈犛狌 犱犪狀 胡玉霞犎犝犢狌 狓犻犪 周晓红犣犎犗犝犡犻犪狅 犺狅狀犵(浙江经贸职业技术学院,浙江杭州 310012)(犣犺犲犼犻犪狀犵犐狀狊狋犻狋狌狋犲狅犳犈犮狅狀狅犿犻犮犪狀犱犜狉犪犱犲,犎犪狀犵狕犺狅狌,犣犺犲犼犻犪狀犵310012,犆犺犻狀犪)摘要:谷物及其制品在生产、贮藏、运输的各个环节均易受到真菌毒素的污染,且真菌毒素种类多、浓度低、毒性强、性质差异大,防治困难。

文章综述了谷物及其制品中真菌毒素的前处理技术(液液萃取技术、固相萃取技术、QuEChERS技术、免疫亲和层析技术)和检测技术(免疫层析技术、光谱技术、液相色谱技术、液质联用技术),并对真菌毒素检测技术的发展趋势进行了展望。

关键词:谷物;谷物制品;真菌毒素;前处理技术;检测技术犃犫狊狋狉犪犮狋:Cerealsandcereal basedproductsareeasilypollutedbymycotoxinsinallaspectsofproduction,storageandtransportation,andmycotoxinsaredifficulttopreventduetotheirvariety,lowconcentration,strongtoxicityandlargedifferenceinnature.Thispapersummarizesthenewdevelopmentofthepretreatmenttechnologies(liquid liquidextraction,solid phaseextraction,QuEChERS,immunoaffinitychromatography)anddetectiontechnologies(immunochromatographytechnology,opticalspectrumtechnology,liquidchromatographyandliquidchromatography massspectrometry)ofmycotoxinsincerealsandproducts.Thedevelopmenttrendofmycotoxindetectiontechnologieswasalsoprospected.犓犲狔狑狅狉犱狊:cereals;cereal basedproducts;mycotoxins;pretreatmenttechnologies;detectiontechnologies真菌毒素为曲霉菌、镰刀霉菌、青霉菌、麦角菌、链格孢霉菌等真菌产生的有毒次级代谢产物,有300多种[1],且大部分具有较强的生物毒性,可致癌、致畸、致突变[2]。

玉米中三种真菌毒素检测方法的研究摘要:粮食是重要的战略物资,粮食质量安全关系广大人民群众的身体健康,关系国民经济的发展和社会稳定。

近年来粮食质量检测工作得到国家和社会的广泛关注,本文通过对玉米中三种毒素检测方法进行研究,旨在为不断优化粮食质量安全检测技术,提高粮食质检工作效率,提供行之有效的理论参考依据。

关键词:玉米;真菌毒素;检测在真菌毒素中玉米赤霉烯酮、黄曲霉毒素B1、呕吐毒素,被称为玉米中三大真菌毒素,这三种真菌毒素对玉米造成的污染最为普遍,同时会对畜禽及人类健康造成一定程度侵扰。

基于此,为了使人们在日常生产与生活过程中,所接触的玉米优质安全,针对玉米中三种真菌毒素检测方法的研究显得尤为重要。

一、概述真菌毒素常见检测方法(一)生物学检测方法真菌毒素对水生物、微生物、家禽、人类等生物细胞新陈代谢产生消极影响,生物学检测通过细胞新陈代谢情况,找到真菌毒素特点并进行分类,达到真菌病毒检测目的。

介于生物学检测方法具有灵敏性相对较差、重复性与特异性等特点,因此在真菌毒素检测领域较为少见,主要用于探索发现新真菌毒素,针对急性毒性作用进行检测,通常情况下不用于定性且定量的真菌毒素检测[1]。

(二)物理化学检测方法因为不同的真菌毒素具有不同的物理与化学特质,通过检测所得出的化学结构与物理形态千差万别,可将真菌毒素从其他物质中区别出来达到检测目的。

伴随当前科学技术飞速发展,物理化学检测方法种类繁多,为提升真菌毒素检测成效奠定基础,其中微柱检测技术、高效薄层层析、纸层析、柱层析、气相色谱法、液相色谱法、薄层色谱法等技术形式均是真菌毒素物理化学检测主要方法。

(三)免疫学检测方法免疫学检测方法始创于1959年,于我国70年代后期开始研究麦基学检测技术,在80年代用于杂色曲菌检测,发展至今该技术包括酶联免疫吸附实验、免疫层析法、荧光光度法、胶体金技术等,因免疫学检测方法具有反应快、经济、迅速、灵敏度高、简便易操作等优势,因此在真菌毒素检测过程中较为常见[2]。

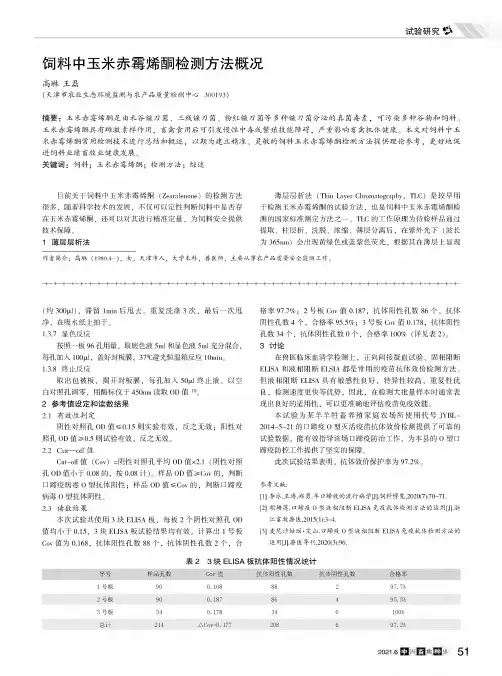

•调查研究•2018—2019年洛阳市玉米制品中玉米赤霉烯酮监测结果分析王苏楠,胡寅瑞,梁栗源洛阳市疾病预防控制中心,河南471023摘要:目的了解河南省洛阳市玉米制品中玉米赤霉烯酮的污染状况,为食品安全监督部门提供依据。

方法2018—2019 年每年10月份在洛阳市6个产粮县采集新收玉米加工的玉米制品,采用免疫亲和柱净化-高效液相色谱法检测玉米赤霉烯酮,并对结果进行统计分析。

结果2018—2019年共检测新收玉米加工的玉米制品160份,玉米赤霉烯酮的总检出率为22.50% (36/160)、超标率为2.50%( 4/160)。

其中玉米粒、玉米糁、玉米粉的检出率分别为18.丨8%( 8/44)、6.67%( 4/60)和42.86% (24/56),差异有统计学意义(/=22.41,尸<0.05);玉米粉的超标率为7.14%,其余为0%,差异也有统计学意义(/=5.466, P=0.019)。

6个县区中,检出率最高为57.14%(16/28),最低为0%,差异有统计学意义(/=38.65, P C0.05);伊川县的超 标率为16.67%(4/24),其余县未发现超标,差异也有统计学意义(/=10.62, P=0.001); 2018年的检出率和超标率均高于 2019年,其中检出率的差异有统计学意义(/=5.16, •PCO.O〗)。

结论不同样本类别中以玉米粉的检出率与超标率最高,天气原因导致2018年的检出率与超标率高于2019年。

建议相关部门加强从田间地头到加工储藏等环节的监督,加强对市售 玉米制品的监管,保障消费者的健康。

关键词:玉米赤霉烯酮;玉米制品;监测分析中图分类号:R151.3 文献标识码:A文章编号:1673-758X(2021 )01-0042-02玉米富含油酸、亚油酸等不饱和脂肪酸,且含 有大量维生素E、植物留醇,营养丰富,己成为我 国尤其是北方居民日常的重要食物之一[1]。

玉米赤霉烯酮检测方法玉米赤霉烯酮是一种由产自赤霉菌的黄曲霉烯酮合成的毒素。

该毒素在玉米和其他谷物中广泛存在,对人和动物的健康有害。

因此,玉米赤霉烯酮的检测方法至关重要,以保障食品安全和质量。

目前,市场上常用的玉米赤霉烯酮检测方法主要有以下几种:1. 高效液相色谱法(HPLC):该方法是将样品溶解后经过净化处理,然后使用高效液相色谱仪进行分析。

这种方法可以测定不同类型的赤霉烯酮类毒素,但是需要较复杂的样品预处理过程。

2. 气相色谱法(GC):这种方法是将样品中的赤霉烯酮蒸发,然后通过气相色谱进行定量分析。

该方法对于特定类型的赤霉烯酮类毒素的测定较为准确,但需要耗费较多的时间和资源。

3. 免疫分析法:这种方法利用特殊的抗体与赤霉烯酮结合,产生可见的信号,从而测定样品中的赤霉烯酮含量。

这种方法操作简便,结果可即时获得,但是对样品中的干扰物较为敏感。

4. 毛细管电泳法(CE):这种方法利用样品在毛细管中的化学性质差异,通过分离电泳来测定赤霉烯酮的含量。

该方法适用于复杂的样品矩阵,并且可同时测定多种赤霉烯酮。

除了以上主流的检测方法,还有一些新兴的检测技术被应用到玉米赤霉烯酮的检测中:1. 生物传感器:利用生物分子与赤霉烯酮的特异性结合,通过传感器产生的电信号来测定赤霉烯酮含量。

这种方法具有灵敏度高、响应速度快的优势,但是需要对传感器进行特定设计和构建。

2. 分子印迹技术:利用功能单体与赤霉烯酮形成特异的相互作用,构建具有特异性识别能力的分子印迹聚合物。

该方法具有高选择性和较好的再生性,但是制备分子印迹聚合物需要较长的时间和较高的成本。

以上只是介绍了部分常用的玉米赤霉烯酮检测方法,每种方法都有其优缺点和适用范围。

在实际应用中,可以根据实验室条件、检测要求和经济成本等方面考虑选择合适的方法。

同时,需要注意的是,不同国家和地区可能存在不同的食品安全标准和监管要求,因此在检测过程中也需要遵循相应的法规和指南。

玉米赤霉烯酮生物降解研究进展史競;汪洋;鞠星;宾石玉;张晓琳【摘要】玉米赤霉烯酮是一种由镰刀菌产生的具有雌激素作用的真菌毒素,是世界上污染范围最广的一种镰刀菌素.由于物理、化学脱毒法存在较大弊端,生物去毒方法因其特异性、高效性及环境友好而日益被科学界所关注.目前玉米赤霉烯酮生物降解主要是微生物降解作用,本文紧跟国内外玉米赤霉烯酮的生物降解情况,文章介绍了降解菌株的种类,降解能力和最佳降解条件,包括降解产物毒性,降解酶基因的发掘,以及降解菌株和酶的应用方向及前景.%Zearalenone is an estrogenic mycotoxin produced by several fusarium species that occurs to pollution on a worldwide basis in cereal grains and animal feeds.Zearalenone degradation strategies include:physical,chemical and biological method.More and more concerns are being focused on the development of biotechnological strategies for zearalenone detoxification because physical and chemical strategies serious of disadvantagesfor mycotoxins detoxification,while biological method has advantages ofspecificity,efficient and environmental soundness.Now biodegradation is mainly used on microbiological deterioration.In this paper,we closely keep up with the domestic and overseas zearalenone biodegradation; describes the kind of degrading bacteria,degradability and optimum degradation conditions; introduce the toxicity of degradation product,degradation enzyme gene excavation,as well as the direction of application of strain and enzyme and their prospects.【期刊名称】《中国粮油学报》【年(卷),期】2013(028)006【总页数】4页(P111-114)【关键词】真菌毒素;玉米赤霉烯酮;生物降解【作者】史競;汪洋;鞠星;宾石玉;张晓琳【作者单位】广西师范大学,桂林541004;国家粮食局科学研究院,北京100037;国家粮食局科学研究院,北京100037;广西师范大学,桂林541004;广西师范大学,桂林541004;国家粮食局科学研究院,北京100037【正文语种】中文【中图分类】Q-1自1961年英国科学家分离到了第一种真菌毒素——黄曲霉毒素以来,真菌毒素危害所造成的损失已引起人们的高度重视[1]。

分析检测HPLC法测定玉米中的玉米赤霉烯酮王晨箐(湖南农业大学,湖南长沙 410128)摘 要:本文采用高效液相色谱法对玉米中的玉米赤霉烯酮进行检测。

优化的提取液为乙腈、水、甲醇,比例为46∶46∶8。

得出标准曲线方程y=0.043 4x+0.011 8,相关系数R2=0.999 93。

玉米赤霉烯酮的检出限为0.12 μg·kg-1,回收率为84.0%~92.4%,偏差为-1.5%,在PBS缓冲液样品中,检测值为254.1 μg·kg-1,回收率为95.6%。

通过优化样品前处理方法和色谱条件,实现了对玉米中玉米赤霉烯酮的准确、快速的定量分析。

关键词:高效液相色谱法;玉米;玉米赤霉烯酮Determination of Zearalenone in Maize by HPLCWANG Chenqing(Hunan Agricultural University, Changsha 410128, China)Abstract: High performance liquid chromatography was used to detect zearalenone in corn. The optimized extract was acetonitrile, water and methanol in a ratio of 46∶46∶8. The standard curve equation y= 0.043 4x+0.011 8 is obtained, and the correlation coefficient R2=0.999 93. The detection limit of zearalenone was 0.12 μg · kg-1, the recovery rate was 84.0 %~92.4 %, and the relative standard deviation was -1.5 %. In the sample of PBS bu ff er, the detection value was 254.1 μg·kg-1, and the recovery was 95.6%. The accurate and rapid quantitative analysis of zearalenone in corn was realized by optimizing the sample pretreatment method and chromatographic conditions.Keywords: high performance liquid chromatography; corn; zearalenone高效液相色谱法(High Performance Liquid Chromatography,HPLC)是一种常用且成熟的技术,具有准确性高、分离效果好、操作简便等优点[1]。

Iustry科技文苑行业74 食品安全导刊 2017年8月玉米赤霉烯酮又称F-2毒素、ZEA,主要会污染玉米、小麦、大麦、小米、大米和燕麦等谷物。

ZEA 具有和雌激素类似的结构,可与雌激素受体结合,发挥雌激素效应,其作用强度为雌激素的十分之一。

ZEA 可引起卵巢病变,干扰动物排卵、延长发情间期、减少胎仔数或引起不孕等[1]。

我国规定谷物及其制品中的玉米赤霉烯酮限量指标为小于等于60μg/kg [2],一般采用液相色谱、气相色谱和试剂盒等方法进行检测。

本文通过对国家标准GB 5009.209-2016[3]/第一法进行优化,分别对方法检出限浓度、定量限浓度、限量指标浓度等进行加标实验,结果表明,用HPLC 法进行ZEA 质量浓度的测定,回收率和精密度均满足GB/T 27404-2008[4]的要求。

1 试剂和材料超纯水、乙腈(色谱级)、甲醇(色谱级)、ZEA 标准物质(PriboLab)、提取液(乙腈:水=84:16,v/v)[5]、PBS 缓冲液(Hyclone)、吐温-20、ZEA 免疫亲和柱(Romer)。

2 仪器安捷伦1100高效液相色谱仪、荧光检测器、离心机、氮吹仪。

3 标准溶液3.1 标准储备液:准确称取适量的标准品(精确至0.0001g),用乙腈溶解,配制成浓度为100μg/mL 的标准储备液,-18℃以下避光保存。

3.2 标准工作液:用流动相稀释,配制成10ng/mL、50ng/mL、100ng/mL、200ng/mL、500ng/mL 的系列标准工作液,4℃避光保存。

4 实验方法4.1 提取本次实验采用市售玉米碴,经过高速粉碎机粉碎后,准确称取5g (0.001g)放于50mL 离心管中,加入20mL 提取液,涡旋振荡2min 后,置于离心机中,8000rpm 离心10min。

上清液通过玻璃纤维滤纸过滤,弃去初滤液3mL,收集余下滤液。

准确吸取3mL 滤液于50mL 离心管中,加入25mL PBS 缓冲液,混匀。

2018年第10期(总第353期)畜禽业营养与日粮饲料中玉米赤霉烯酮的污染状况及其毒性研究进展张天姝(辽宁省兽药饲料畜产品质量安全检测中心,辽宁沈阳110000)摘 要:玉米赤霉烯酮是由多种镰刀菌产生的一种雌激素类霉菌毒素。

玉米赤霉烯酮可以污染食品及饲料,对公共健康和农业发展造成严重的危害。

最近有研究表明,玉米赤霉烯酮具有遗传毒性、免疫毒性,对肿瘤发生也有一定的影响。

对饲料中玉米赤霉烯酮污染状况及其毒性研究进展作一综述。

关键词:玉米赤霉烯酮;污染状况;研究进展中图分类号:S816 文献标识码:B DOI:10.19567/j.cnki.1008-0414.2018.10.013收稿日期:2018-09-11" 9:;理化性质玉米赤霉烯酮是一种酚的二羟基苯酸的内酯结构,纯品为白色晶体,分子式为C18H22O5,熔点161℃~163℃。

它不溶于水、二硫化碳和四氧化碳,溶于碱性溶液、苯、乙醚、氯仿及甲醇、乙醇等,微溶于石油醚。

ZEN溶于甲醇溶液后在254nm紫外光照射下呈明亮的绿-蓝荧光。

玉米赤霉烯酮是一种内酯结构,在碱性环境下可以将酯键打开,当碱浓度下降时,酯键可自行恢复。

自然界中存在两种ZEN代谢的非对应的立体异构体:α-玉米赤霉烯醇(α-ZEL)和β-玉米赤霉烯醇(β-ZEL),两种均具有雌激素活性,三者的雌性激素活性顺序为α-ZEL>ZEN>β-ZEL,其中α-ZEL的毒性为ZEN的200%。

$ 玉米赤霉烯酮的污染情况ZEN普通存在于植物体内,全球的谷物及农副产品中均能检测到,主要是在适当的温度、湿度昆虫侵扰、收割期间机械性损伤以及贮存方法不当等情况下导致镰刀菌滋生而产生。

饲料和食品生产中用到的谷物是ZEN最好的基质,其次是豆类及其副产物,小麦、大麦、燕麦在地里感染真菌而结痂,而玉米,大豆在运输过程中被污染。

王若军等从华南、华北和华中的饲料厂、仓库及客户手中抽取了109个样品,使用酶联免疫法检测ZEN发现:玉米样品和全价料中ZEN的检出率为100%,超标率分别为30.8%和21.4%;蛋白饲料中的检出率为92.9%,超标率为35.7%,在被检饲料和饲料原料中,黄曲霉毒素并非主要的霉菌毒素,ZEN的污染甚为严重。

玉米油中玉米赤霉烯酮标准物质-概述说明以及解释1.引言1.1 概述概述玉米赤霉烯酮是一种存在于玉米和其他谷物中的黄曲霉菌产生的毒素。

它具有强烈的毒性,对人体和动物的健康造成潜在威胁。

由于玉米是世界上最重要的粮食作物之一,玉米油是人们日常生活中常用的调味品之一,其中的玉米赤霉烯酮含量受到广泛关注。

本文将重点讨论玉米油中的玉米赤霉烯酮,包括其来源、危害和风险。

此外,我们还将介绍玉米赤霉烯酮标准物质的重要性以及其在食品安全领域中的应用前景。

通过深入了解玉米赤霉烯酮及其标准物质,我们可以更好地认识和评估玉米油中的潜在风险,为相关行业提供科学依据和技术支持。

着眼于食品安全和人民的健康,我们需要建立可靠的检测方法和标准,以保障人们日常生活中的食品安全问题。

接下来,我们将详细介绍玉米油中玉米赤霉烯酮的相关知识,包括其产生原因、影响因素、检测方法等,以期为解决相关问题提供参考和启示。

同时,我们还将探讨玉米赤霉烯酮标准物质的研究意义以及未来的应用前景。

在研究的过程中,我们应该高度重视玉米赤霉烯酮对人类健康的潜在危害,并主动开展一系列的控制和预防措施,以确保人们在日常生活中能够得到高质量、安全的食品。

这将为保障人类根本权益和社会稳定做出重要贡献。

在本文的结论部分,我们将对整个研究进行总结,并展望玉米赤霉烯酮标准物质的应用前景。

我们希望本文的研究结果能够对相关领域的科学研究和实践产生积极影响,为食品安全和人民的健康问题作出贡献。

1.2文章结构1.2 文章结构本文按照以下结构进行展开:第一部分为引言,包括概述、文章结构和目的。

- 在概述部分,将简要介绍有关玉米油中的玉米赤霉烯酮以及其重要性和相关问题。

- 文章结构部分将介绍本文的整体组织架构,包括各个章节的内容安排。

- 目的部分将明确本文的主要目标和意义,阐述本文的研究背景和价值。

第二部分为正文,主要涉及玉米油中的玉米赤霉烯酮、其危害与风险以及玉米赤霉烯酮标准物质的重要性。