椎管内麻醉常见并发症预防与处理

- 格式:ppt

- 大小:1.52 MB

- 文档页数:31

椎管内阻滞并发症是指椎管内注射xx药及相关药物所引起的生理反应、毒性作用以及椎管内穿刺与置管给机体带来的不良影响。

为明确椎管内阻滞并发症的基本防治原则、降低椎管内阻滞的风险并最大程度地改善患者的预后,xx华医学会xx学分会特制定《椎管内阻滞并发症防治专家共识》(以下简称“专家共识”)。

本“专家共识”仅为提高xx质量而制定,不具有强制性,也不应作为医疗责任判定的依据。

总体而言,椎管内阻滞并发症可分为椎管内阻滞生理效应相关并发症、椎管内阻滞药物毒性相关并发症和椎管内穿刺与置管相关并发症三类。

一、椎管内阻滞生理效应相关并发症(一)心血管系统并发症低血压和心动过缓是椎管内阻滞最常见的生理效应。

不同的临床研究采用的低血压和心动过缓的定义不同,一般而言,低血压定义为收缩压低于90mmHg,也可定义为收缩压(或平均动脉压)下降幅度超过基础值的30%。

椎管内阻滞xx低血压的发生率为8%〜33%。

心动过缓则指心率低于50次/分,其发生率为2%〜13%。

严重低血压和心动过缓会导致心搏骤停,是椎管内阻滞严重的并发症。

1. 低血压和心动过缓的发生机制(1)交感神经被阻滞后引起体循环血管阻力降低和回心血量减少,是最常见的原因。

(2)椎管内阻滞后血液再分布、心室充盈不足,引起副交感神经活动增强及交感神经活动减弱,导致椎管内阻滞后突发低血压、心动过缓,甚至心搏骤停。

(3)T4以上高平面阻滞,阻断心脏加速神经纤维(发自T1〜T4水平),削弱心脏代偿功能,进一步加重血流动力学的变化。

(4)其他因素,如局麻药吸收入血引起心肌负性肌力作用;所添加的小剂量肾上腺素吸收入血的β2兴奋作用(扩血管效应);可乐定的α2兴奋作用、抑制突触前去甲肾上腺素释放和直接增加副交感活性等机制,均可引起血流动力学的变化。

2. 危险因素(1)引起低血压的危险因素① 广泛的阻滞平面、T8以上的高平面阻滞。

② 原有低血容量。

③ 原有心血管代偿功能不全、心动过缓。

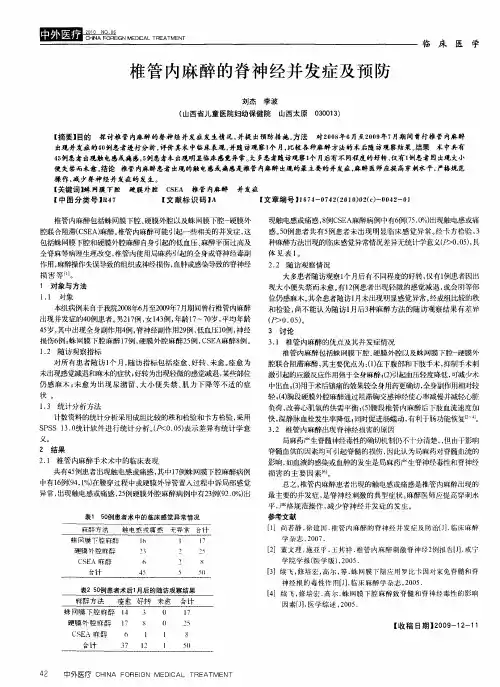

中外医疗 CH IN A F OR EI G N ME DI C AL T R EA TM EN T 综 述1 药物毒性相关的并发症许多研究资料提出[3~5]:局部麻醉药对于脊髓或神经根有毒性作用,常常与浓度和剂量呈现明显的相关性。

可能的机制包括以下几个方面。

(1)局部麻醉药直接作用于中枢或外周神经元,破坏神经元细胞的氧化磷酸化过程。

(2)局部麻醉药抑制内皮依赖性血管扩张作用或者干扰了具有血管扩张作用的前列腺素的合成,引起作用区域的神经元血流量降低,容易产生缺氧性损伤。

(3)使细胞内离子超载而破坏细胞结构,直接引起神经损伤。

1.1 局麻药的全身毒性反应主要表现为中枢神经系统和心脑血管系统毒性。

中枢神经系统毒性最初表现为患者不安、感觉异常、焦虑、耳鸣及口周麻木,进而出现面肌痉挛和全身抽搐,最终发展为昏迷、呼吸、心跳停止;心血管系统初期表现为心动过速和高血压,晚期则为心律失常、低血压、心肌收缩功能抑制。

原因:一次用量相对或绝对过大、药物作用部位血管丰富或误入血管是主要原因,年老、体弱等是易发因素。

预防:麻醉医师严格遵守临床常规;麻醉前给予患者苯二氮卓类或巴比妥可降低惊厥发生率;严密进行监护,早期发现局麻药中毒的症状;注射局麻药前回吸、小剂量多次给药、先注入试验剂量、采用局麻药的最低有效浓度及最低有效剂量。

1.2 治疗(1)立即停止用药;(2)呼吸道维护和管理;(3)控制惊厥、抽搐,防止发生意外:可静脉应用安定0.1~0.2mg/kg、异丙酚1~2mg/kg、琥珀胆碱1~2m g/k g。

治疗以对症处理为主,血压下降用升压药;心率减慢用阿托品;呼吸心跳停止采用心肺复苏。

1.3 局麻药过敏反应在使用少量局麻药后,出现荨麻疹,咽喉水肿、支气管痉挛、低血压及血管神经性水肿。

原因:过敏体质的病人绝大部分对酯类局麻药过敏;对酰胺类局麻药过敏极为罕见;另外有些患者也可能是对某种局麻药所含的保护剂(如羟苯甲酯)过敏[6]。

椎管内麻醉并发症的防治(专家共识指南2017)椎管内麻醉逐渐成为手术和产科麻醉的一个重要手段,效果卓著,但同时也带来了许多潜在并发症。

因此,有必要制定相应的防治措施,以保障患者的安全。

本文将结合专家共识指南,就椎管内麻醉并发症的预防和治疗进行详细阐述。

1. 椎管内麻醉的常见并发症在应用椎管内麻醉后,常见的并发症包括:1.1 蛛网膜下腔出血蛛网膜下腔出血是最为常见的椎管内麻醉并发症之一,也是最为严重的一种。

它的发生率为0.1%~0.5%,并且随着年龄的增长而增加。

出血的原因有:穿刺损伤血管、腰部脊骨管狭小、椎管内高压等。

1.2 多汗症多汗症是椎管内麻醉的另一种常见并发症,以不明原因的多汗为主要症状。

多汗的程度和范围不一,有些患者局部多汗,有些则是全身多汗。

预防方法包括利用镇静剂和血管紧张素拮抗剂等药物控制交感神经系统。

1.3 脊髓损伤通过椎管内麻醉进行手术或临床操作时,脊髓损伤可能是一个比较严重的问题。

损伤发生的原因往往是因为病人拟对局部麻醉过度或穿刺施行不当。

有时根据预防性的诊断技术、合适的把握策略和规范化的操作方法,可以有效避免脊髓损伤的发生。

1.4 昏迷椎管内麻醉后,有些患者会出现昏迷的情况。

昏迷的病因非常复杂,不同的因素有不同的作用。

有必要在术前对患者进行评估和筛查,并针对各种应激因素确立治疗方案,以避免昏迷的发生。

2. 椎管内麻醉并发症的防治2.1 蛛网膜下腔出血的防治蛛网膜下腔出血的预防措施包括:加强穿刺技术和材料的监控,避免血管和细胞的损伤,并严格控制椎管内压。

如果出现蛛网膜下腔出血,应立即进行血肿清除。

清除后,注意鼓励患者行动、改善睡眠和肌肉锻炼。

2.2 多汗症的防治多汗症的预防方法包括:通过控制交感神经系统神经元的活性来控制多汗。

利用肌松剂和镇静剂等药物,可以控制交感神经系统的活性,从而降低多汗的程度。

此外,可以对患者进行足够的代谢支持和饮食治疗,以保持正常的代谢水平。

2.3 脊髓损伤的防治对于可能出现脊髓损伤的患者,应该通过术前评估和筛查,确定患者是否适合应用椎管内麻醉。

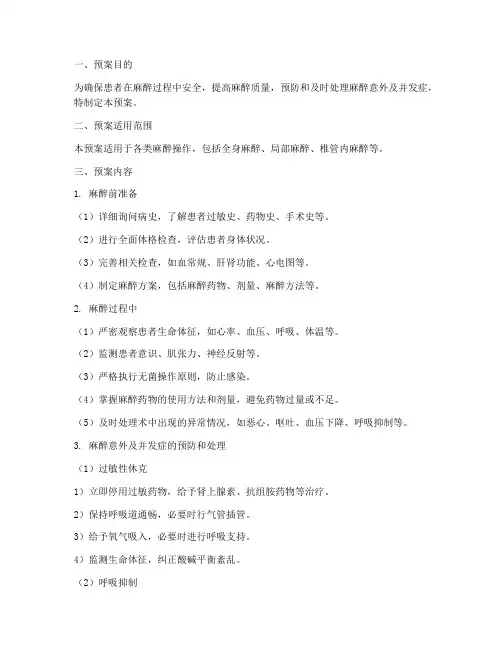

一、预案目的为确保患者在麻醉过程中安全,提高麻醉质量,预防和及时处理麻醉意外及并发症,特制定本预案。

二、预案适用范围本预案适用于各类麻醉操作,包括全身麻醉、局部麻醉、椎管内麻醉等。

三、预案内容1. 麻醉前准备(1)详细询问病史,了解患者过敏史、药物史、手术史等。

(2)进行全面体格检查,评估患者身体状况。

(3)完善相关检查,如血常规、肝肾功能、心电图等。

(4)制定麻醉方案,包括麻醉药物、剂量、麻醉方法等。

2. 麻醉过程中(1)严密观察患者生命体征,如心率、血压、呼吸、体温等。

(2)监测患者意识、肌张力、神经反射等。

(3)严格执行无菌操作原则,防止感染。

(4)掌握麻醉药物的使用方法和剂量,避免药物过量或不足。

(5)及时处理术中出现的异常情况,如恶心、呕吐、血压下降、呼吸抑制等。

3. 麻醉意外及并发症的预防和处理(1)过敏性休克1)立即停用过敏药物,给予肾上腺素、抗组胺药物等治疗。

2)保持呼吸道通畅,必要时行气管插管。

3)给予氧气吸入,必要时进行呼吸支持。

4)监测生命体征,纠正酸碱平衡紊乱。

(2)呼吸抑制1)立即给予吸氧,必要时进行人工呼吸。

2)气管插管,维持呼吸道通畅。

3)给予呼吸兴奋剂,如纳洛酮等。

4)监测生命体征,纠正酸碱平衡紊乱。

(3)循环系统并发症1)血压下降:给予升压药物,如肾上腺素、去甲肾上腺素等。

2)心跳骤停:立即进行心肺复苏,包括胸外按压、人工呼吸等。

3)心律失常:给予抗心律失常药物,如利多卡因、普罗帕酮等。

(4)神经并发症1)神经损伤:给予营养神经药物,如维生素B1、维生素B6、甲钴胺等。

2)神经麻痹:给予物理治疗,如按摩、电疗等。

4. 麻醉后处理(1)观察患者意识、生命体征、伤口愈合等情况。

(2)指导患者进行术后康复锻炼。

(3)告知患者注意事项,如休息、饮食、用药等。

四、预案实施与培训1. 对麻醉医护人员进行定期培训和考核,提高麻醉意外及并发症的预防和处理能力。

2. 定期组织应急预案演练,提高医护人员应对突发事件的能力。

椎管内麻醉并发症的防治专家共识指南椎管内麻醉是临床上常用的一种麻醉方法,在手术和疼痛治疗中得到了广泛的应用。

但是,椎管内麻醉也有着它的并发症,如头痛、脑脊液漏、神经损伤等,这些并发症严重影响了椎管内麻醉的安全性和有效性。

因此,防治椎管内麻醉并发症成为了临床医生需要面对的难题之一。

为了探讨防治椎管内麻醉并发症的措施,中国医师协会麻醉学分会、中国医师协会神经病学分会、中国医师协会疼痛医学分会等多个学会和机构联合起来,共同制定了《椎管内麻醉并发症的防治专家共识指南》。

该指南总结了椎管内麻醉的常见并发症及其防治方法,具体内容包括以下几个方面:一、头痛的防治头痛是椎管内麻醉最常见的并发症之一,其发生率约为1%~70%。

指南认为,头痛的发生与穿刺方式、针头尺寸、侧卧时间、体位调整等因素有关。

防治头痛的措施包括:选择适当的穿刺方法和针头尺寸、控制穿刺深度、术毕保持尿憋等。

二、脑脊液漏的防治脑脊液漏是椎管内麻醉的另一常见并发症,其发生率约为0.5%~20%。

指南认为,脑脊液漏的发生与穿刺针头损伤、穿刺部位、针头尺寸等因素有关。

防治脑脊液漏的措施包括:选择细针头、尽量避免多次穿刺、注意切口大小,并在切口处缝合。

三、神经损伤的防治椎管内麻醉还有较少见的并发症——神经损伤,其发生率约为1/10000~1/40000。

指南认为,神经损伤的发生与穿刺针头损伤、局部感染等因素有关。

防治神经损伤的措施包括:选择适当的穿刺针头、精心护理穿刺部位、密切观察患者症状变化等。

指南还针对椎管内麻醉操作的注意事项、应急处理及注意事项等方面进行介绍,对临床医师进行指导和规范。

总之,椎管内麻醉是一种重要的麻醉方法,但也有着一系列严重的并发症。

对于医生而言,必须了解这些并发症的防治措施,并在临床实践中加以应用,为患者的安全和治疗效果提供全面保障。

椎管内麻醉并发症的防治(专家指导意见)(征求意见稿)中华医学会麻醉学分会王俊科椎管内麻醉在我国,尤其在基层医院仍是一种广泛应用的麻醉技术。

椎管内麻醉并发症是指椎管内注射药物所引起的生理反应、毒性作用以及技术操作给机体带来的不良影响。

椎管内麻醉后发生的永久性严重并发症对病人和麻醉医生来说无疑是灾难性的。

但值得注意的是,与外科操作及体位相关或由于病人潜在疾病所表现出的不良反应,在临床上也时常被误认为是椎管内麻醉的“并发症”。

有关椎管内麻醉并发症的发生情况,在不同地区和不同医疗机构存在着差异,目前尚无全国性的统计资料。

随着近年研究的进展,尤其是循证医学方法的应用,对椎管内麻醉并发症的病因、危险因素以及防治方法有了许多新的认识。

鉴于此,中华医学会麻醉学分会组织专家依据当前的研究资料制定出本指导意见,其目的在于普及椎管内麻醉并发症防治的基本原则、降低麻醉风险并最大程度地改善病人的预后。

本指导意见仅为提高麻醉质量而制定,不具有强制性,也不应作为医疗责任判定的依据。

总体看来,椎管内麻醉并发症可分为生理效应相关并发症、药物毒性相关并发症和穿刺与置管相关并发症三类。

一、生理效应相关并发症(一)血流动力学并发症概述低血压和心动过缓是椎管内麻醉最常见的生理效应。

低血压一般定义为收缩压低于80mmHg(或90mmHg),也可定义为收缩压(或平均动脉压)的下降幅度超过基础值的30%。

椎管内麻醉中低血压的发生率为8%~33%。

心动过缓一般指心率低于50次/分,或心率降低的幅度超过基础值的30%,其发生率为2%~13%。

严重的低血压和心动过缓会导致心跳骤停,是椎管内麻醉严重的并发症。

脊椎麻醉(简称脊麻)和硬膜外麻醉心跳骤停的发生率分别为0.6/10000~2.5/10000和0~0.6/10000。

椎管内麻醉中发生渐进性低血压和心动过缓的机制为:①交感神经阻滞引起体循环血管阻力及心输出量下降,进而引起低血压和心动过缓。

T5以下的低平面阻滞,由于阻滞平面以上血管床代偿性收缩以及心脏加速神经未被阻滞,血流动力学变化往往较小。

老年椎管内麻醉的意外及并发症一、脊麻的并发症(一)低血压是最常见的并发症,尤其老年患者血管弹性差,对麻醉药耐受力差,更易出现低血压。

阻滞前输入500~1000ml林格氏可有效预防。

一旦发生可静注麻黄碱5~10mg,伴心动过缓时用阿托品0.5mg。

严重低血压,必要时,静注去氧肾上腺素0.1~0.3mg。

(二)恶心、呕吐常由低血压或迷走神经兴奋所致。

一般用甲氧氯普胺10mg或氟哌利多2.5mg局麻药中加入10μg芬太尼,可减少腹膜刺激所致的恶心呕吐反应。

(三)呼吸困难或呼吸停止由于阻滞平面过高,胸腹部运动的本体感觉传入神经被阻滞,引起呼吸困难。

若平面高达C3阻滞膈神经时,导致呼吸停止。

可给予患者吸氧,必要时给予面罩加压吸氧,或气管插管呼吸支持。

(四)头痛老年人脊麻后头痛发生率低。

16G、20G和25G穿刺针术后头痛发生率约分别为7.5%、5%和1%~3%。

25G穿刺针虽头痛发生率低,但针较细软,穿刺时不易控制进针方向,容易造成穿刺困难。

穿刺针头部呈笔尖形的Whiteacre针,笔尖上有一侧孔,穿透硬膜和蛛网膜时呈扩张型,不切割膜纤维,穿刺孔比较小且易闭合,手术后头痛的发生率约1%,低于传统的头部呈斜面形的穿刺针(Quincke针)。

头痛与体位有关,坐位或直立时加重,平卧位可缓解。

治疗包括:①饮用大量含咖啡因的饮料,如茶、咖啡、可口可乐等;②维生素C 500mg 和氢化可的松50mg加入5%葡萄液500ml静脉滴注,连续2~3天;③必要时静脉输注低渗盐水;④口服解热镇痛药,咖啡因;⑤严重而上述治疗无效者,严格无菌技术下在原穿刺部位硬膜外间隙注入生理盐水或自体血15~20ml,以堵塞硬膜上的穿刺孔。

(五)尿潴留蛛网膜下腔阻滞,骶部(S2~4)自主神经恢复最迟,尤其当输液过度时常发生尿潴留,常需导尿。

(六)背痛主要是由于阻滞时,腰骶部肌肉处于松弛状态,脊椎的生理弧度改变,平卧时间较长后易发生。

一般不需要处理,疼痛严重时,可口服解热镇痛药,但应排除穿刺损伤和局部感染。

椎管内麻醉并发症预防与处理现在有很多的手术,都必须要通过麻醉才能进行手术,在麻醉的时候,往往为了麻醉的效果更好,会通过椎管内麻醉,通过这种麻醉的效果更好,时间会更长,那么,椎管内麻醉并发症预防与处理有哪些?咱们就来看看以下详细的介绍,希望对你有帮助。

椎管内麻醉后腰背痛的预防与处理目前,椎管内麻醉是我国各级医院特别是基层医院常用的麻醉方法之一,主要包括蛛网膜下隙阻滞、硬膜外阻滞和腰硬联合阻滞等。

蛛网膜下隙阻滞因使用25G的细针穿刺,对组织损伤较小,故术后腰背痛发生率较低。

硬膜外阻滞后腰背痛的发生率为2%~31%,且有部分的硬膜外阻滞后腰背痛将转换为持续性腰背痛,给患者造成很大的伤害并不同程度地影响患者术后的生活质量,因而椎管内麻醉后引起的腰背痛越来越受到人们的关注。

本文结合近期相关文献,就椎管内麻醉后腰背痛的发生原因、诊断标准、治疗方法及预防作一综述。

1 椎管内麻醉后腰背痛的发病机制目前研究认为,腰背痛的发生机制主要与以下几方面有关:①机械性压迫:Mixter等报导,突出的椎间盘组织可导致患者腰腿部疼痛,腰腿痛症状的有无、轻重与突出的椎间盘指数大小有密切的关系。

②化学性神经根炎:椎间盘退行性变可导致髓核内的糖蛋白、β蛋白、组胺等进入硬膜外间隙和神经根周围, 引起局部的炎症反应, 从而导致疼痛的产生。

Habtemariam等通过在体试验在实验动物突出的椎间盘中检测到了白细胞、巨噬细胞和淋巴细胞。

随后,大量研究逐渐证实磷脂酶A2(PLA2)、金属蛋白酶、一氧化氮、白介素(IL-6)和前列腺素E2(,PGE2)也在患者的椎间盘组织中相继被检出。

③自身免疫作用:在病理状态下,纤维环出现破裂或缝隙,髓核即与自身免疫系统相接触,形成免疫应答,在髓核即周围组织引起自身免疫反应,从而引发患者的腰背部疼痛。

椎管内麻醉后腰背痛的主要原因之一是不可避免的有创操作,虽然其发病机制与上述非特异性腰背痛存在一定的共同之处,但椎管内麻醉可导致已存在的腰背痛症状进一步加重,提示椎管内麻醉后所致腰背痛存在其一定的特殊性。