第二章心理学基础知识(1)

- 格式:pdf

- 大小:1002.83 KB

- 文档页数:44

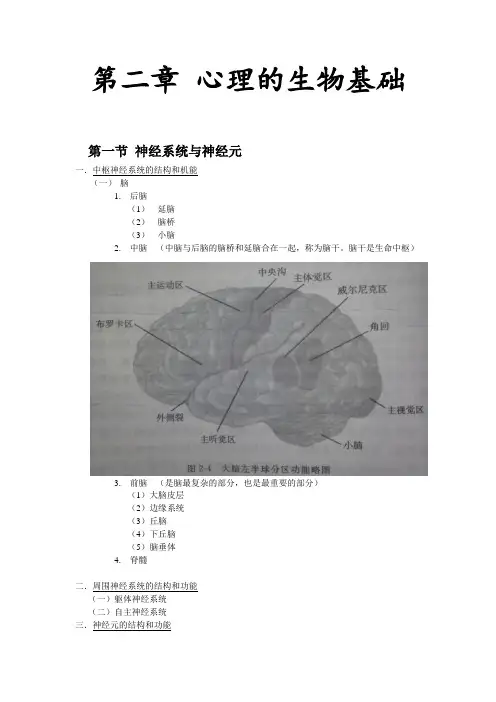

第二章心理的生物基础第一节神经系统与神经元一.中枢神经系统的结构和机能(一)脑1. 后脑(1)延脑(2)脑桥(3)小脑2. 中脑(中脑与后脑的脑桥和延脑合在一起,称为脑干。

脑干是生命中枢)3. 前脑(是脑最复杂的部分,也是最重要的部分)(1)大脑皮层(2)边缘系统(3)丘脑(4)下丘脑(5)脑垂体4. 脊髓二.周围神经系统的结构和功能(一)躯体神经系统(二)自主神经系统三.神经元的结构和功能神经元即神经细胞,是神经系统结构和功能的基本单位神经元的特征:兴奋性和传导性神经元的功能:(1)感觉神经元(传入神经元),将兴奋传递至脊髓和脑(2)运动神经元(传出神经元),当它兴奋时引起肌肉和腺体活动(3)联络神经元(中间神经元),介于前两者之间,把它们联系起来或组成复杂的网络,起神经元之间机能联系的作用第二节大脑的三大机能系统一.感觉机能系统(一)特意投射系统和非特异投射系统1.特异性投射系统指各类感受器以特异的传入途径将神经冲动传送至大脑皮层的特点投射区的一种传入系统主要包括:视觉、听觉、味觉、嗅觉、肤觉和本体感觉等作用:引起特定的感觉2.非特异性投射系统指特异性传入系统神经束进过脑干时,发出侧支,与脑干网状结构内的神经元建立突出联系,然后经下丘脑内侧部弥漫性地投射到大脑皮层的广泛区域,不产生特定感觉的一种传入系统上行网状系统:对皮层的激活和紧张度的调节起决定性作用网状结构系统下行网状系统:对效应器官的活动具有激活作用,它是大脑皮质对行为、活动控制必不可少的脑器官是保证调节皮层紧张度和觉醒状态的脑器官与大脑皮层、下丘脑、脊髓、小脑的神经有着广泛的神经联系(二)大脑皮层的感觉代表区1.体表感觉代表区2.本体感觉代表区3.视觉代表区4.听力代表区5.嗅觉和味觉代表区二.运动机能系统(一)大脑皮层运动区特征:(1)对侧支配,即一侧运动区主要支配对侧躯体肌肉,但少数肌肉(如颚肌等)是双支配的(2)具有精确的定位,一定的区域支配身体一定部分的肌肉。

第二章意识与注意本章重点: 1、意识的概念 2、意识的不同状态(层次) 3、生物节律4、睡眠与梦 5、催眠现象第一节意识的性质一、什么是意识:1、概念:人类所独有的一种高水平的心理活动,指个人运用感觉、知觉、思维、记忆等心理活动,对自己内在的身心状态和环境中外在的人、事、物变化的觉知。

2、意识活动的内容包括:(1)对外部事物的觉知(2)对内部刺激的觉知(3)对自身的觉知二、意识的状态:1、可控制的意识状态:人能十分清楚地控制自己的意识去从事某项活动。

(集中注意、有意识:精力集中)2、自动化的意识状态:人的行为已经自动化,不需要意识的参与。

(意识成分少,变成自动化:自动化)3、白日梦状态:低水平的意识努力状态,介于主动意识状态与睡眠中做梦二者之间。

(有一定意识,与未来活动有关:迷迷糊糊)4、睡眠状态:意识并未完全停止,做梦时有意识活动。

(2009.4).当个体处于一边听课一边做笔记,并能意识到在写字,但每个字怎么写则又不很清楚时的意识状态是()A自动化的意识状态B.白日梦状态C.可控制的意识状态D.有意识状态(2008.7) .属于意识的特殊表现形式的是()A.自动化的意识状态B.吸毒后的精神恍惚C.可控制的意识状态D.白日梦状态(2008.4) ,人的睡眠是一种()A.可控制的意识状态B,自动化意识状态C.白日梦状态D.意识并未完全停止的状态第二节注意一、什么是注意:1、概念:注意是心理活动或意识在某一时刻所处状态,表现为对一定对象的指向与集中。

2、注意的特点:(1)注意的指向性:选择某对象而忽视其他对象(2)注意的集中性:对注意对象的精神贯注与兴奋性提高,并持续一段时间。

3、注意的功能:(1)选择功能:指向性的体现(2)维持功能:集中性的体现(3)调节功能:体现在活动的转换过程中。

二、注意与意识的关系:1、区别:注意是一种心理活动或“心理动作”,意识主要是一种心理内容或体验。

2、联系:二者密不可分。

第一章心理学概论何为心理学?心理学是研究心理现象的一门科学,主要研究个体的心理:包括认知、动机、情绪和人格,以及团体心理学与社会心理学等等。

心理学是一门古老而又年轻的科学,以现代心理学的观点来看,心理学起源于西方哲学。

而西方哲学则发展自两千多年的古希腊。

到19世纪末,生物科学的发展让心理学脱离了哲学,并逐渐发展为一门独立的科学。

心理学开始被界定为科学的范畴。

第一次使用Psychologia心理学的英文“Psychology”,有古希腊的“psyche”与“logos”两个词演变而来,意识分别为“灵魂”、“讲述”,连在一起称为“心理阐述心灵”。

1502年,塞尔维亚人马如立克首次用psychology这个词发表讲述大众心理的文章。

这是有记载的心理学这一术语的最早用处。

第一个心理学实验公元七世纪,古埃及的一个国王为了证明埃及人是世界上最古老的民族。

把两个刚出生不久的婴儿带到一个与世隔绝的地方,供他们吃饭饮水却不允许与他人交流。

国王认为,等孩子长大发出的第一个音节一定是人类祖先的语言。

他希望这个音节属于埃及语言。

事与愿违,孩子们发出的第一个音节与埃及语言根本无关。

国王伤心无比。

这是人类历史上,有记载最早的心理学实验,虽然失败了,但还是说明前人栽探寻人类自己的道路上已经付出了很多努力。

心理学与行为的关系行为异于心理,但又和心理有着密切的联系。

行为是有机体的反应系统。

心理支配着行为,又通过行为表现出来。

因此,心理学也成为研究行为的科学。

心理学深受其他学科的影响从哲学中独立出来的心理学分为实验心理学和精神分析学。

实验心理学是受物理学的影响;精神分析学是受医学的影响;社会学影响产生社会心理学。

心理学研究什么?心理学研究人以及动物的心理现象,它既研究个体心理学业研究团体心理、社会心理。

时刻都在发生的心理活动不论我们自己有没有察觉。

心理活动无时不刻不在发生。

我们每天睁着眼睛的时候,它都切切实实的发生着。

我们每天与人打交道时,有的人会让你高兴,有的人会让你郁闷,这都是一种心理体验;我们觉得饿了、心情愉悦了等等也都是心理活动的各种体验。

第二章心理学基础知识第一节认识过程心理学是研究人的心理现象及其活动规律的科学,心理现象(mental phenomena)是心理活动的表现形式,一般分为心理过程和人格两个方面。

心理过程是指感觉、知觉、记忆、想象、思维、情感、意志等;人格是指表现在心理过程中的具有稳定性的特点,如需要、动机、兴趣、理想、能力、气质、性格等的总和。

在现实社会实践活动中,人的认识过程与人格特征相结合,就表现出极为复杂的心理活动。

人的心理活动,不是头脑里固有的,更不是凭空产生的,而是客观现实在人脑中的反映。

一、感觉与知觉(一)概念感觉是人脑对作用于感觉器官的客观事物的个别属性的反映。

在日常工作和生活过程中,有许许多多的事物作用于我们的眼、耳、鼻、舌、身等感觉器官。

我们能看到各种物体的大小、形态和颜色,听见各种不同的声音,嗅到各种气味,品尝到各种味道,触摸到物体的软硬,就产生了各种感觉。

而事物都是由许多属性按一定关系综合起来构成一个整体的,当我们看到一个圆柱体的容器,认出它是一个杯子,这个心理过程就是知觉。

知觉是人脑对作用于感觉器官的客观事物各种属性整体性的反映。

简单地说,看到一个圆柱体,是感觉过程,认出是一个杯子,则是知觉的过程,后者包括了以往的经验,是多个感觉器官参与活动,在头脑中对事物多种属性综合为有意义的整体的过程。

知觉是在感觉的基础之上进行的。

(二)感觉的种类与特性感觉是最基本、最简单的的心理现象,是认识的初级阶段,一切高级的、复杂的心理活动,都是在感觉的基础上产生的。

根据感觉所反映事物的属性和特点,可将感觉分为:外部感觉和内部感觉。

外部感觉是接受外部刺激、反映外界客观事物属性的感觉,如视觉、听觉、嗅觉、味觉、皮肤觉(触觉、压觉、温度觉、痛觉)等。

内部感觉是接受机体内部刺激、反映身体位臵、运动和内脏器官的不同状态的感觉,包括运动觉、平衡觉、本体觉、内脏感觉等。

感觉器官感受到的刺激的敏感程度是感觉的感受性,衡量感受性高低的标志是看感觉阈限值的大小,感觉阈限是指刚刚能引起感觉的最小刺激量,感受性的高低与感觉阈限的大小呈反比关系。

医学心理学第二章心理学基础思维•一思维(thinking)的概念:人脑对客观事物间接的概括的反映。

•二思维的特点:间接性和概括性(一)概括性:是指人脑对同类事物的本质属性和事物之间规律性的联系的反映。

如:•1、我们通过感知觉能够认识各种各样的笔(铅笔、钢笔、圆珠笔、毛笔、蜡笔、粉笔),但它们都有一个共同的本质属性,是“书写工具”。

•2、医学上的猩红热,流脑、SARS可用细菌性传染病来概括。

•3、幽门梗阻病人,右上腹有拍水音。

无论是进行概括的反映,还是间接的反映,都离不开已有的知识经验,并在反复感知的基础上形成的。

另外,思维不是头脑中凭空产生的,思维的内容和源泉仍然是客观现实。

实践是人的思维活动的基础,没有社会实践,就不可能有思维活动。

实践为思维活动提供了感性材料,也为思维活动提供了课题任务。

而且,思维的活动是否正确。

也只有通过实践的检验。

•(二)间接性:指人脑以其他事物为媒介来认识客观事物。

如:1、俗话说“清明时节雨纷纷,路上行人欲断魂”。

2、生理学家不能剖开头骨直接观察大脑的活动。

却能通过条件反射、脑电图等间接地了解大脑的活动情况。

3、医生通过叩诊可以了解病人心脏是否增大。

医生根据体温、血化验、胸部x线透视结果诊断肺炎等。

二、思维过程从感性认识上升到理性认识是通过一系列思维过程实现的。

主要有分析与综合,比较与分类,抽象与概括、具体化与抽象化等过程。

•(一)分析:就是把事物的整个分解为个别的部分或区分为不同的特征。

如把植物分解为根,茎,叶,花,果实,通过分析,使人了解事物的组成部分、属性和方面。

•综合:就是把事物的多个部分或不同的特征组合成为整体。

通过综合才能认识这些事物的部分和属性的关系和联系。

•(二)比较:是对不同事物或事物不同的特征在(人和动物)头脑中进行对比,以确定其异同点。

没有比较,就没有鉴别;没有比较,人就无法认识事物。

•分类:是大脑通过比较,按照事物的异同加以分门别类。

•(三)抽象:是从事物的许多特征中找出共同本质的特征,舍弃非本质的特征。

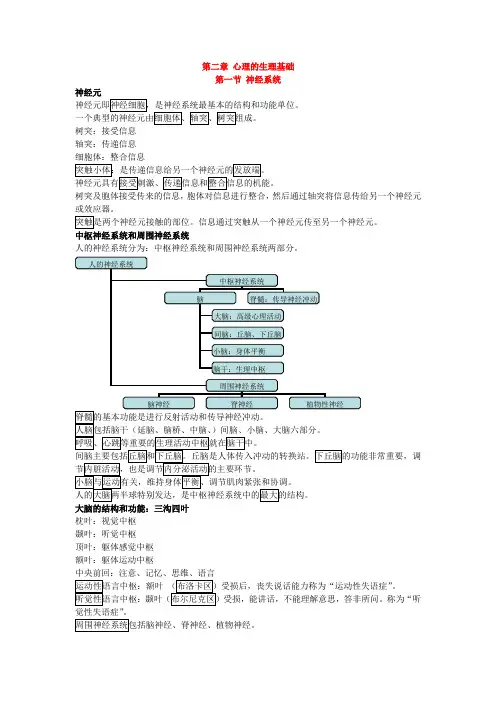

第二章 心理的生理基础第一节 神经系统神经元树突:接受信息轴突:传递信息细胞体:整合信息树突及胞体接受传来的信息,胞体对信息进行整合,然后通过轴突将信息传给另一个神经元或效应器。

中枢神经系统和周围神经系统人的神经系统分为:中枢神经系统和周围神经系统两部分。

)间脑、小脑、大脑六部分。

大脑的结构和功能:三沟四叶枕叶:视觉中枢颞叶:听觉中枢顶叶:躯体感觉中枢额叶:躯体运动中枢中央前回:注意、记忆、思维、语言。

觉性失语症”。

第二节反射和反射弧反射第三节无条件反射和条件反射无条件反射是先天的,与生俱来的反射。

条件反射经典性条件反射M:经典性条件反射。

(当条件刺激成为无条件刺激的信号,有机体对这个信号起反应。

)条件刺激与无条件刺激时间接近;条件刺激的预测性。

这种现象称为“泛化”。

(一朝被蛇咬,十年怕井绳)叫做“分化”。

叫做“强化”。

只要开头刺激出现,后面一连串反应就可以一次出现,巴普洛夫把这种现象叫做“动力定型”。

(开车,早操)工具性条件反射M:工具性条件反射和经典型条件反射的关系:共同规律:最根本的共同点是都需要强化,不强化,就消退;消退后有都会自然恢复,都可以建立初级强化;都有泛化和分化。

不同点:1.无条件刺激是否明确。

经典:无条件刺激很明显。

工具:由身体内部某些情况(内驱力)。

2.强化是与刺激有关还是与反应有关。

经典:强化与刺激有关。

工具:强化只与反应有关。

3.反应方式不同。

经典:反应是先天固有的。

工具:反应是在学习过程中形成的。

强化时程表J:主要分五种:1.正确的反应每次均予以强化2.定比间隔强化3.定时间隔强化4.不定比间隔强化5.不定时间隔强化两种信号系统:第一信号系统第二信号系统第四节中枢神经活动的基本过程和基本规律非条件性抑制:外抑制M:额外刺激物出现,对正在进行的条件反射发生的抑制称为外抑制。

超限抑制M:当刺激过强、过多或作用时间过久时,神经细胞不但不能引起兴奋,反而会发条件性抑制:消退抑制M:条件反射由于没有受到强化而发生的抑制叫做消退抑制。

第二章认知心理第一节注意1、注意的定义注意(attention)是指心理活动对一定对象的指向与集中。

具有两特点:指向性和集中性注意的指向性指心理活动不能同时反映所有对象,而是有选择性地反映某个对象同时忽略其他对象。

注意的集中性是指心理活动聚焦于一定对象上,同时保持一定的强度和紧张度,以使对象得到清晰的反映,并抑制无关活动。

2、注意的种类根据注意的意识水平,可将注意划分为无意注意、有意注意、有意后注意三种。

(1)无意注意无意注意也称不随意注意,是指事先没有预定目的,也无须意志努力的注意。

引起无意注意的因素主要有两个方面:刺激物的特点:刺激物的新颖性,刺激物的强度、刺激物的活动和变化、刺激物之间的对比关系。

个体本身的状态:个体的需要和兴趣、个体的身心状态。

(2)有意注意有意注意也称随意注意,指有预定目的,需要意志努力的注意。

引起和保持有意注意的方法有以下三种:加深对活动目的的理解、培养间接兴趣、同干扰做斗争。

(3)有意后注意有意后注意也称随意后注意,是指既有预定目的,又无须意志努力的注意。

有意后注意通常由有意注意转化而成,浓厚的直接兴趣则是转化的条件。

有意后注意是注意的一种高级形式,它对提高活动效率具有巨大的积极作用。

3、注意的品质(1)注意的稳定性注意的稳定性是指注意指向与集中于某一对象所能维持的时间,这是注意在时间上的特性。

注意的稳定性有狭义和广义之分。

狭义的注意稳定性是指注意保持在同一对象上的时间。

但一般而言,人的注意很难长时间地对某一特定对象保持不变,而是会产生周期性的加强和减弱的现象,这叫作注意的起伏现象。

广义的注意稳定性是指注意保持在同一活动上的时间,并随着活动的进行变化注意的具体对象。

(2)注意的广度注意的广度也称注意的范围,是指在同一时间内,意识所能清楚把握对象的数量。

实验研究表明,注意的广度受到刺激物的特点、个体的知识经验以及任务难度等多种因素影响。

对于简单任务,注意的广度大约为7±2,即5〜9个;而对没有意义联系的符号的注意广度大约在4〜6个。

第二章心理学基础第一节心理是客观现实的反映引言大家可能想不到,其实我们的一言一行都是心理活动的结果,我们要听,我们饿了,要吃,渴了,要喝水等等。

为什么这么说呢?我们先从心理学的概念来理解.脑是心理的器官,心理是脑的机能。

已得到了充分的证实,但脑本身是不会产生心理的,脑的机能只是为心理的产生提供了可能性和物质前提;脑只有在与客观现实的相互作用下,才能产生心理。

一、反映是物质的普遍属性世界是物质的,物质是不以人的意志为转移的;物质是第一性的,心理是物质的产物,是物质发展到一定阶段才出现的,这是因为物质具有“反映"这一普遍属性。

所谓反映是指物质受到处界的影响,并以某种状态的改变来作出回答的过程。

也就是物质间相互作用并留下痕迹的过程.物质是不断运动变化的,物质之间总是以各种形态相互影响和相互作用着,从而产生出各种不同的反映形式。

当地球上还未出现生物时,就有了无生命物质之间的机械的、物理的、化学的反映形式。

如河水冲击石头,使石头变得圆滑;木材置于空气中会腐烂;摩擦生热、生电等等,都是无机物的反映形式。

随着有生命物质的出现,便产生了生物的反映形式,这种反映形式叫感应性.所谓感应性是指生物体对与维持生存直接相关的外界影响的反映.它主要是保证生物体能进行正常的新陈代谢,保持与环境的平衡,维持其生存。

比如:植物的向光性、生物的同化和异化、生物体保护自身不受伤害的防御反应,都是生物体为了生存所表现出来的反映形式,即感应性。

这种反映形式与无机物的反映形式有着本质的区别。

感应性表明生物体在一定程度上具有了独立的、积极的反映能力,即生物体能够在一定范围内按照环境变化因素和自身的生存关系来调整自己的活动的感应性是一切有机物都有的,然而,感应性还不是心理。

在日益复杂的生活环境的影响下,动物不断由低级向高级发展,动物机体的结构和机能也在不断发展。

由单细胞动物发展到多细胞动物,开始出现了神经系统,动物机体不仅能对有生物学意义的刺激作出反应,而且还能对无生物学意义的刺激作出反应;不仅能对具体的刺激作出反应,而且能对一些刺激的信号作出反应,产生了心理的反映形式。

心理学基础知识●心理学概述心理学是研究人的心理现象及其规律的科学。

心理现象包括心理过程和个性心理.认识过程感知觉、记忆、思维和想象心理过程情感过程意志过程心理现象个性倾向性需要动机兴趣信念和世界观个性心理个性心理特征能力、气质和性格冯特1879年在德国莱比锡大学建立世界上第一个心理学实验室标志着科学心理学的诞生。

●心理学的主要流派冯特的构造主义心理学、詹姆斯的机能主义心理学、华生的行为主义心理学、魏特海墨等的完形心理学、佛洛伊德的精神分析学派、马斯洛的人本主义心理学、西蒙等的认知心理学以及神经心理学的各种研究与发展.●感知与注意(一)感觉1、什么是感觉:人脑在客观刺激物的直接作用之下,对其个别属性的反映。

2、感觉的种类外部感觉五种:视觉、听觉、味觉、嗅觉和肤觉。

内部感觉:机体觉、运动觉和平衡觉。

(二)知觉1、什么是知觉:人脑在客观事物的直接作用之下对其整体属性的反映。

2、知觉的种类:空间知觉:是指人脑对物体的空间特征的反应。

它包括形状知觉、大小知觉、方位知觉和深度知觉。

时间知觉:是人脑对客观现象的延续性和顺序性的感知.运动知觉:对物体空间位移的知觉。

有真动知觉、似动知觉、诱动行觉和自主运动知觉。

错觉:指对客观事物的歪曲的知觉。

3、知觉的基本特性(1)选择性:人在知觉过程中把知觉对象从背景中区分出来优先加以清晰地反映.(2)整体性:(3)理解性:人在知觉某一事物时,总是利用已有的知识和经验去认识它,并把它用词语标志出来,这种感性认识阶段的理解就叫知觉的理解性.(4)恒常性:在知觉的条件在一定范围内发生变化时,知觉的映象仍然保持相对不变。

4、知觉的组织原则接近性、相似性、连续性、封闭性.(三)注意1、注意概述(1)什么是注意:指心理活动对一定对象的指向和集中。

(2)注意的特点(指向性,集中性)(3)注意的功能(选择,整合,维持,调节)2、注意的种类:3、注意的品质(1)注意的范围:在一瞬间内被人的意识所把握的客体的数目。